交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】

この記事でわかること

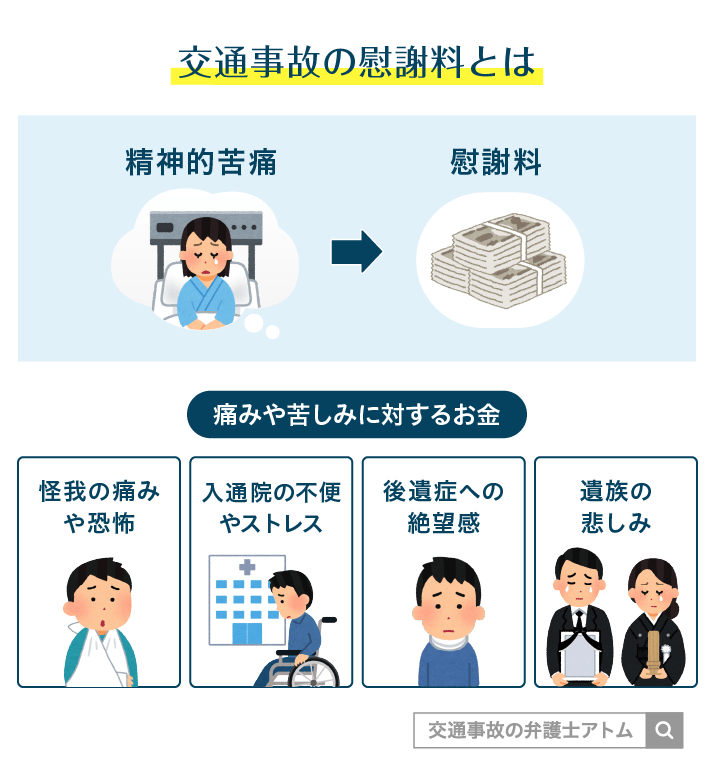

交通事故の慰謝料とは、被害者が感じる痛みや治療のストレスといった「精神的苦痛を和らげるためのお金」です。

実は、交通事故の慰謝料には適切な「相場」と、金額を正当に増額するための実務上のルールがあります。こうした知識を知らないまま、保険会社の提示額で示談してしまうと、本来もらえるはずだった慰謝料の3分の1~半分程度の慰謝料しか受け取れないことが少なくありません。

交通事故の慰謝料には大きく分けて3種類あり、金額相場は以下の通りです。

交通事故の慰謝料相場(弁護士基準)

| 3つの慰謝料 | 相場 |

|---|---|

| 入通院慰謝料* | 重傷:28万円~116万円 軽傷:19万円~89万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円~2800万円 |

| 死亡慰謝料 | 2000万円~2800万円 |

*通院1か月~6か月を想定

重傷:骨折や内臓損傷など

軽傷:むちうちや打撲、挫創など

本記事では、交通事故の慰謝料とは何なのか、慰謝料の相場や計算方法など、保険会社とのトラブルを避けるための注意点、そして慰謝料を正当に増額する具体的な方法まで、慰謝料の基本を網羅的に解説していきます。

目次

交通事故の慰謝料とは?

慰謝料とは事故の痛みや苦しみに対するお金

交通事故の慰謝料とは、被害者が感じる痛みや治療のストレス、遺族の悲しみといった精神的苦痛を和らげ、償うために支払われるお金のことです。

たとえば、次のような「辛い思い」がお金の支払対象となります。

- 怪我による痛みや恐怖

- 入通院を強いられる生活上の不便やストレス

- 後遺症が残ってしまったことへの絶望感

- (死亡事故の場合)被害者本人の無念や、遺族の深い悲しみ

慰謝料請求は民法709条にもとづいて認められます。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

交通事故の慰謝料には3つの種類がある

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。

3種類の慰謝料と精神的苦痛

| 慰謝料の種類 | 精神的苦痛の内容 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 (傷害慰謝料) | ケガの痛みや治療のわずらわしさ |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負って生きていくつらさ |

| 死亡慰謝料 | 死亡させられた被害者と遺族の無念さ |

交通事故で請求できる慰謝料は1種類のみとは限りません。たとえば、治療を続けても後遺症が残ってしまい、後遺障害等級が認定された場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類を請求することができます。

関連記事

慰謝料金額は3つの計算基準で大きく変わる

交通事故の慰謝料を計算する際には、「どの基準で計算するか」 が非常に重要です。

同一の事故、同一の怪我であっても、計算に使用する「基準」によって受け取れる慰謝料額が数倍、時には数千万円単位で変わることがあります。

交通事故の慰謝料を計算する基準は大きく、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つに分けられます。このうち、被害者にとって最も重要な計算基準は弁護士基準です。

交通事故の慰謝料計算基準

- 自賠責基準

- 国が法律で定める最低限の補償基準

- 最も低額になる基準

- 任意保険基準

- 任意保険会社ごとの基準

- 自賠責基準とほぼ同じ(具体的な金額は非公開)

- 弁護士基準

- 判例をもとにした基準

- 最も高額になる基準

被害者が知るべき慰謝料の相場とは、弁護士基準のことだと考えてください。そして、事故相手の任意保険が提案してくる慰謝料のまま示談せず、増額交渉することが大切です。

あわせて読みたい関連記事

交通事故の【慰謝料計算機】で相場を今すぐ調べる

あなたの慰謝料はいくらになる?

治療期間やケガの程度を入力するだけで、弁護士基準での慰謝料相場がすぐにわかります。示談交渉の前に、まずは適正金額をチェックしましょう。

慰謝料計算機だけでなく、記事内では具体的な例も用いて慰謝料を計算しているので、計算の仕方をよりイメージしやすくなるでしょう。

より具体的な慰謝料の金額を知りたいなら

ご自身のケースに沿った具体的な慰謝料の金額が知りたい場合は、無料相談を使って弁護士に聞いてみましょう。無料なので気軽にお問い合わせください。

交通事故の慰謝料相場はどのくらい?【早見表付き】

交通事故により被害者が受けた精神的損害に対して支払われるのが慰謝料です。

交通事故の慰謝料である「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」について、慰謝料ごとの相場額や計算方法を解説していきます。

「入通院慰謝料」の相場金額・計算方法

入通院慰謝料は、交通事故で入通院治療を行った場合に請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料は、入院なし・通院のみの場合でも請求できます。通院のみの場合は、入院をしているケースよりも慰謝料は低くなる傾向です。

ただし、実際に入院していない場合でも、骨折後にギプス固定をして自宅療養していたようなケースでは、入院日数として数えられる場合もあります。

通院が1か月~6か月だった場合、最も低額になる自賠責基準と、最も高額かつ相場の金額になる弁護士基準の慰謝料の相場を早見表としてまとめました。

任意保険が提示してくる慰謝料金額は、自賠責基準と同程度だと思って問題ありません。

慰謝料の早見表|通院1~6か月(入院なし)

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1か月 | 12.9万円 | 28万円 (19万円) |

| 2か月 | 25.8万円 | 52万円 (36万円) |

| 3か月 | 38.7万円 | 73万円 (53万円) |

| 4か月 | 51.6万円 | 90万円 (67万円) |

| 5か月 | 64.5万円 | 105万円 (79万円) |

| 6か月 | 77.4万円 | 116万円 (89万円) |

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定

※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽傷の場合

ご覧のとおり、弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準の約1.5倍~2倍程度の金額となっています。

入通院慰謝料について詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円より増額する方法と通院6ヶ月の相場』の記事もご覧ください。

通院期間ごとに慰謝料の相場を詳しく知りたい場合は、下記の関連記事もご参考ください。

慰謝料の相場は、入院の有無や、ケガの程度によっても異なります。

状況ごとの慰謝料額や、各通院期間ごとの注意点についても、関連記事で詳しく紹介しています。

弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準では、入院した月数と通院した月数を算定表にあてはめて入通院慰謝料を算出します。

弁護士基準の算定表は「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。

「軽傷用」の表は、事故で負った症状が他覚所見で異常が確認できないむちうちや打撲などの場合に用いるものです。「重傷用」の表はそれ以外の症状の場合に用います。

弁護士基準の慰謝料算定表(軽傷用)

弁護士基準の慰謝料算定表(重傷用)

算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が入通院慰謝料の相場です。

たとえば、入院1月・通院3月の治療を行った場合、弁護士基準で計算した入通院慰謝料は軽傷の場合83万円、重傷の場合115万円になります。

なお、月数は暦にかかわらず「1月=30日」です。入通院の日数が30で割り切れない場合は、日割り計算を行います。

自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4,300円です。対象となる日数分、4,300円が支払われる仕組みです。

具体的には、自賠責基準の慰謝料は以下の計算式で計算します。

自賠責基準の計算式

日額4,300円×対象日数

対象日数は次のうちの少ない方の日数を用いる。

- 治療期間

- 実際に治療した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、日額は4,200円。

たとえば、治療期間90日・実際に治療した日数45日の場合、自賠責基準で計算した入通院慰謝料は4,300円×90日=38.7万円になります。

任意保険基準での入通院慰謝料の計算方法

任意保険基準による計算方法は、各保険会社が独自に設定しており、公開されていません。

ここでは、過去にすべての任意保険会社が用いていた「旧任意保険支払基準」による入通院慰謝料の計算方法を紹介します。旧任意保険支払基準を踏襲している保険会社もありますが、あくまで参考としてご覧ください。

旧任意保険支払基準では、以下の算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。

旧任意保険支払基準の慰謝料算定表

算定表の使い方は弁護士基準と同様です。入院月数と通院月数の交差する箇所が、入通院慰謝料の相場となります。

たとえば、交通事故によって入院1月・通院3月の治療を行った場合、旧任意保険支払基準では入通院慰謝料は60.5万円と算出できます。

「後遺障害慰謝料」の相場金額

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されないと請求できません。

後遺障害等級は障害が残った部位や程度に応じて14段階で分けられており、審査を経て等級が認定される仕組みです。

後遺障害慰謝料の金額はどの基準を用いて計算するかによっても大きく異なりますが、同じ基準でも後遺障害等級が何級かで金額が大幅に変わります。そのため、適切な等級を獲得することも大切です。

後遺障害等級認定の審査を受けるためには、弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご覧ください。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の症状の程度に応じて決められる後遺障害等級ごとに相場が決まっています。

後遺障害慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

後遺障害慰謝料の早見表

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |

| 1級 | 1150万円 (1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

自賠責基準と比べ、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど慰謝料が高額になることがわかります。

なお、後遺障害慰謝料の金額は原則として、会社員や主婦といった被害者の社会的な属性や家庭内での役割によって変わるものではありません。

関連記事

どのような症状が後遺障害に認定されるのかを知りたい:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

むちうちの後遺障害慰謝料の金額例

交通事故で最も多い後遺障害は「むちうち」です。

むちうちの後遺障害は14級の認定がほとんどですが、神経症状が強く残る場合には12級が認められるケースもあります。

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 | 196万円 (197万円) |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 | 78万円 |

*()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

交通事故でむちうちになった方は、『交通事故のむちうちの慰謝料はいくら?慰謝料が倍増する方法を紹介』の記事もご一読ください。むちうちの慰謝料を正しく受け取るためのポイントを紹介しています。

骨折の後遺障害慰謝料の金額例

骨折がきっかけで可動域制限や変形障害が残った場合、12級〜8級程度に認定されることが多く、慰謝料も数百万円単位になります。

たとえば、一方の腕を骨折し、肘関節に可動域制限が残った場合、10級または12級に認定される可能性があるでしょう。

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 | 360万円 (363万円) |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 | 196万円 (197万円) |

*()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

骨折は全身にわたるので、詳しくは『交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金』の記事をご覧ください。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の金額例

高次脳機能障害は、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級に認定される可能性があります。

認定される可能性のある等級には幅がありますが、重症な場合の慰謝料は数千万円規模に及び、将来の生活補償も含めて極めて高額な賠償が認められることになるでしょう。

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 1級** | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 | 1150万円 (1200万円) |

| 2級** | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 | 1167万円 (1207万円) |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 | 1129万円 (1161万円) |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 | 782万円 (801万円) |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 | 581万円 (591万円) |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 | 441万円 (445万円) |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 | 196万円 (197万円) |

*()の金額は2020年3月31日以前におきた事故の場合に適用

**要介護

高次脳機能障害の慰謝料について詳しくは『高次脳機能障害の等級別慰謝料と逸失利益|賠償金請求の注意点も解説』の記事をご覧ください。

「死亡慰謝料」の相場金額

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。また、死亡した本人だけではなく遺族に対しても慰謝料は支払われます。

死亡慰謝料の相場の早見表を見てみましょう。

なお、任意保険基準の金額は非公開であるため記載していません。任意保険基準は、自賠責基準の金額と同等か少し上乗せした程度と考えてください。

死亡慰謝料の相場

| 被害者 | 自賠責 | 弁護士 |

|---|---|---|

| 一家の支柱 | 400万円* | 2,800万円 |

| 母親 配偶者 | 400万円* | 2,500万円 |

| 独身の男女 | 400万円* | 2,000~2,500万円 |

| 子ども | 400万円* | 2,000~2,500万円 |

| 幼児 | 400万円* | 2,000~2,500万円 |

| 遺族1名** | + 550万円 | – |

| 遺族2名** | + 650万円 | – |

| 遺族3名以上** | + 750万円 | – |

| 被扶養者有** | + 200万円 | – |

*2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は350万円

**該当する場合のみ

自賠責基準では、死亡した被害者本人と遺族の慰謝料を合計したものが死亡慰謝料となります。自賠責基準における慰謝料請求者の対象となる遺族は、父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子及び胎児を含む)です。

一方、任意保険基準と弁護士基準は、死亡した被害者本人の家庭内での立場に応じて決まった金額が死亡慰謝料となります。

自賠責基準では遺族3人以上・扶養者ありという最も多く加算されるケースでも1350万円にしかならず、弁護士基準による相場の金額に比べると1000万円以上低くなるということも珍しくありません。

交通事故の慰謝料請求までの流れ

交通事故が発生してから慰謝料を受け取るまでには、いくつかの重要なステップがあります。全体の流れを把握しておくことで、見通しを持って落ち着いて対応できるようになります。

ここでは、事故発生から解決までの流れを5つの段階に分けて解説します。

1. 事故発生・警察への届け出

事故に遭ったら、まずはケガ人の救護と警察への連絡が必要です。 ここで最も重要なのが、警察へ届け出て「交通事故証明書」を発行できる状態にしておくことです。

「交通事故証明書」は事故の事実を公的に証明する書類です。この証明書は、保険会社への請求手続きで基本的に必要になります。警察への届出を怠ると交通事故証明書が発行されず、保険金や慰謝料などの補償を受け取れなくなるリスクが高まるので注意して下さい。

関連記事

交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説

2. 治療・通院の開始から症状固定

病院での治療を開始します。完治するまで治療を続けるのがベストですが、一定期間治療を続けても「これ以上は良くならない」という状態になることがあります。これを「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びます。

- 完治した場合: 治療終了となり、示談交渉へ進みます。

- 後遺症が残った場合: 医師から「症状固定」の診断を受け、後遺障害等級認定の手続きへ進みます。

症状固定のタイミングは、主治医とよく相談して決定します。保険会社から治療費打ち切りを打診されても、安易に自己判断で治療を辞めないことが大切です。

関連記事

3. 後遺障害等級認定審査から承認

症状固定となり、体に痛みや機能障害などの後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害等級認定」の申請を行います。 等級が認定されると、その等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が請求できるようになります。

一般的な後遺障害認定の流れ(事前認定の場合)

- 医師による診断: 主治医に症状固定と診断してもらう。

- 書類作成: 医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼する。

- 保険会社へ提出: 後遺障害診断書を、加害者側の保険会社に送付する。

- 審査機関への提出: 保険会社が必要書類を審査機関(損害保険料率算出機構)へ提出する。

- 結果通知: 審査完了後(通常30日程度)、保険会社を通じて認定結果が通知される。

認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てを行うことも可能です。

関連記事

後遺障害等級認定とは?申請方法や認定されるまでの期間・流れを解説

4. 示談交渉から示談成立

治療が終了し、後遺障害の等級(または非該当)が確定すると、最終的な損害額を計算できるようになります。ここから保険会社との「示談交渉」がスタートします。

示談交渉の流れ

- 示談案の提示: 保険会社から、慰謝料や賠償金の計算書(示談案)が届く。

- 交渉開始: 内容を確認し、納得できない点があれば増額交渉を行う。

- 示談成立: 双方が金額に合意すれば、示談書に署名・捺印をする。

ここに注意! 保険会社が最初に提示してくる金額は、自社の基準(任意保険基準)で計算された低めの金額であることがほとんどです。

この段階で弁護士に相談し、本来受け取るべき「弁護士基準」で計算し直して請求することで、示談金の大幅な増額が見込めます。安易にサインせず、まずは金額が適正か確認することをおすすめします。

関連記事

- 交通事故の示談交渉の流れと期間|保険会社とのやり取りで損しない方法

- 損害賠償額計算書や示談書が届いたら?正しい見方とサインする前に確認すべきこと

- 交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?

5. 慰謝料支払い

示談が成立し、示談書(免責証書)を保険会社に返送すると、手続き完了です。 通常、返送から約2週間程度で、指定した銀行口座に示談金が一括で振り込まれます。

なお、交通事故の慰謝料や損害賠償金には、原則として税金(所得税など)はかかりません。受け取った金額はそのまま生活の再建や将来のために使うことができます。

関連記事

交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の範囲と確定申告が必要なケース

交通事故慰謝料を増額させるには?損しないためのポイント

ここでは、治療中から示談交渉まで、交通事故後の各フェーズで意識すべき重要なポイントを解説します。これらを知っているだけで、数十万円単位で損をするリスクを回避できる可能性があります。

入院・通院時に気をつけたい4つのポイント

治療の受け方や通院の実績は、慰謝料計算の基礎となります。以下の点に注意して通院を続けてください。

①事故発生から10日以内に診断書を作成・提出する

事故直後は興奮状態で痛みを感じないことがありますが、少しでも違和感があればすぐに病院(整形外科など)を受診してください。 そして、医師に作成してもらった診断書を速やかに警察署へ提出しましょう。これにより、事故が「物損事故(物件事故)」ではなく「人身事故」として処理されます。

物損事故のままだと、原則として治療費や慰謝料が請求できません。事故から時間が経ちすぎると因果関係が疑われるため、遅くとも10日以内の受診・提出が目安です。

関連記事

②慰謝料増額を狙ってむやみに毎日通院しない

「毎日通院すれば慰謝料が増える」と誤解されがちですが、これは間違いです。毎日通院しても、妥当な金額の慰謝料の獲得につながるわけではありません。

通院頻度は、基本的に医師の指示に従うようにしてください。

関連記事

交通事故の通院頻度は週何回がベスト?慰謝料への影響と通院の注意点

③治療費打ち切りの打診を素直に受け入れない

通院して数ヶ月経つと、保険会社の担当者から「そろそろ治療費の支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。 しかし、まだ痛みや症状が残っているなら、無理に治療を辞める必要はありません。

主治医に相談し「まだ治療の継続が必要」という意見をもらいましょう。それを保険会社に伝えることで、期間が延長されるケースは多くあります。

関連記事

治療費打ち切りと言われたら?延長交渉のコツと対処法を弁護士が解説

④整骨院の通院は事前に医師から許可をもらう

仕事帰りに通いやすいなどの理由で整骨院(接骨院)を利用したい場合、必ず整形外科の医師に許可を得てから通い始めてください。

医師の許可なく整骨院だけに通院していると、医学的な必要性が認められず、その期間の治療費や慰謝料が支払われないトラブルが多発しています。「整形外科への定期的な通院」をベースに、整骨院を併用するのが賢い方法です。

関連記事

交通事故で整骨院に通うなら医師の許可が必要!慰謝料トラブルを防ぐ方法

後遺障害申請時に気をつけたい3つのポイント

後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」が認定されるかどうかが賠償額を大きく左右します。

①申請方法はメリット・デメリットを踏まえてよく検討する

後遺障害の申請手続きには、以下の2種類があります。

- 事前認定: 加害者側の保険会社に手続きをすべて任せる方法。手間はかからないが、どのような書類が出されたか把握できず、透明性に欠ける。

- 被害者請求: 被害者自身(または依頼した弁護士)が必要書類を集めて提出する方法。手間はかかるが、有利になる資料を追加できるため、納得のいく結果が出やすい。

適正な等級認定を目指すなら、「被害者請求」の検討をおすすめします。

関連記事

②後遺障害診断書や添付書類について、弁護士に相談をする

審査のカギを握る「後遺障害診断書」は医師が書きますが、医師は治療の専門家であり、後遺障害認定(書類審査)の専門家ではありません。 「痛みが残っている」という事実だけでなく、認定基準を満たすような書き方になっているかが重要です。

提出前に弁護士に診断書の内容をチェックしてもらうことで、書き漏らしや不備を防ぎ、認定率を高めることができます。

関連記事

③認定されない/想定よりも等級が低い場合は異議申し立てを検討する

審査の結果、「非該当」や想定より低い等級だったとしても、諦める必要はありません。「異議申し立て」という再審査の制度があります。 新たな検査結果や医師の意見書など、前回足りなかった証拠を補強して申し立てることで、結果が覆る可能性があります。

関連記事

後遺障害認定されない理由と厳しい認定率…非該当から異議申し立てで逆転を目指す方法

示談交渉時に気をつけたい3つのポイント

最終的な金額を決める示談交渉は、最も慎重に行うべき段階です。

①状況に合わせて示談金項目を整理しておく

提示された金額を見る前に、自分にはどのような損害が発生しているか整理しましょう。 慰謝料以外にも、休業損害(仕事を休んだ補償)、通院交通費、逸失利益(将来の減収分)など、請求できる項目は多岐にわたります。これらが漏れなく計算に含まれているか確認が必要です。

関連記事

交通事故の示談金内訳一覧|慰謝料以外に請求できるお金をチェック

②安易に示談交渉はしない(サインしない)

「一度示談書にサインをしてしまうと、原則として撤回・追加請求はできない」これは交通事故の鉄則です。 たとえ後から「やっぱり痛みが残った」「計算が間違っていた」と気づいても、手遅れになります。保険会社から示談案が届いても、すぐにサインせず、必ず内容を精査してください。

関連記事

示談書にサインする前に確認!やり直しができない示談のリスクとは

③示談できない場合に備え、ADR、訴訟も視野に入れておく

保険会社との話し合いが平行線の場合、当事者同士での解決は困難です。 そのような場合は、ADR(交通事故紛争処理センターなど)の利用や、裁判(訴訟)といった法的手段を検討することになります。

関連記事

交通事故慰謝料以外に請求が可能な示談金

多くの人が混同しがちですが、「慰謝料」と「示談金」はイコールではありません。 慰謝料はあくまで示談金の一部であり、交通事故の示談金全体は、治療費や休んだ分の給料など、様々な項目を合算して決まります。

慰謝料(精神的苦痛への補償)以外にも、以下のような項目を請求できる可能性があります。これらは「実費」や「経済的な損失」への補償です。請求漏れがないかチェックしてみましょう。

- 治療関係費

- 治療費・入院費: 診察代、薬代、手術費など。基本的には保険会社が病院へ直接支払います。

- 通院交通費: 病院へ通うためにかかった電車・バス代、タクシー代(相当性がある場合)、ガソリン代など。

- 入院雑費: 入院中に購入した日用品などの費用(1日あたりの定額で計算されることが一般的です)。

- 付添看護費: 入院や通院に家族の付き添いが必要だった場合(子供や重傷者の場合など)の費用。

- 休業損害

- 事故のケガや通院のために仕事を休み、減ってしまった収入(給料)の補償。

会社員だけでなく、パート・アルバイト、専業主婦(主夫)も「家事ができなかった期間」として請求可能です。

- 事故のケガや通院のために仕事を休み、減ってしまった収入(給料)の補償。

- 逸失利益

- 後遺障害が残ったり、死亡してしまったりしたことで、「将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入」のこと。

関連記事

- 交通事故の示談金内訳一覧|慰謝料以外に請求できるお金をチェック

- 交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説

- 交通事故の逸失利益とは?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

慰謝料が増減するケースを知る【相談事例・裁判例】

基準よりも慰謝料が増額する可能性があるケースは、加害者の事情で増額するケースと被害者側の事情で増額するケースの2つに分かれます。

慰謝料が増額するケース

- 加害者に事情があって増額するケース

- 加害者の態度が不誠実

(謝罪をしない・嘘をつくなど) - 加害者に故意もしくは重大な過失が認められる

(無免許運転・飲酒運転・信号無視・著しいスピード違反など)

- 加害者の態度が不誠実

- 被害者に事情があって増額するケース

- 仕事や子育てのためやむを得ず入院期間・通院期間を短縮した

- 交通事故のケガで退職・留年した

- 生死の間をさまよった

- 麻酔ができない手術をした

- 何度も手術した

- 死にも比肩する後遺障害が残った

- 交通事故により流産・中絶した

- 死亡事故により遺族が精神疾患を患った

慰謝料が減額するケース

基準よりも慰謝料が減額する可能性があるのは、次のような原因がある場合です。

- 医師の許可なく整骨院に通院していた

- 通院の頻度が月10回未満だった

- 被害者にも過失割合がついた

- 被害者がケガの治療に消極的だった

- 被害者が元々持っていた持病によりケガが悪化する素養があった(身体的・心因的素因減額)

しかし、事情次第では減額を免れることもあれば、交渉次第で少しの減額で済む場合もあります。

上記の条件に該当するからといって諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみることをおすすめします。

関連記事

交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説

アトム法律事務所の慰謝料増額事例

アトム法律事務所の弁護士が介入したことで実現した増額実績を厳選してご紹介します。

足指欠損の増額事例

相談者様がバイクで走行中、交差点で右ウインカーを出していた車を左から追い抜こうとしたところ、車が突然左折を始め、巻き込まれて足の小指を失う重傷を負いました。312日間の治療期間中、実通院日数は22日。14級8号の後遺障害が認定されていた。

保険会社から提示された149万円に納得がいかず、アトム法律事務所の無料相談を利用。

弁護活動の成果

提示額の149万円から2.4倍の増額に成功

後遺障害の内容

足の小指を欠損

後遺障害等級

14級8号

| 金額 | |

|---|---|

| 提示額 | 149万円 |

| 弁護士による解決 | 364万円 |

| 増額 | 215万円 |

ご相談の結果、増額の可能性があると判断し、弁護士が保険会社と複数回にわたり交渉を実施。その結果、傷害慰謝料は約17万円、後遺障害慰謝料は約66万円の増額となりました。

股関節寛骨臼骨折等併合11級の増額事例

相談者様が自動車を運転中、相手方車両がセンターラインをオーバーして衝突。右股関節寛骨臼骨折、左ひざ骨折、前歯骨折、顔面の傷跡という重傷を負い、約2カ月入院、その後約1年間通院した。事故後は右股関節痛でしゃがめず和式トイレも使用できない状態に。

保険会社の提示額465万円に納得できないとしてアトム法律事務所に相談。

弁護活動の成果

提示額の465万円から5.1倍の増額に成功

後遺障害の内容

股関節の可動域制限

後遺障害等級

併合11級

| 金額 | |

|---|---|

| 提示額 | 465万円 |

| 弁護士による解決 | 2458万円 |

| 増額 | 1993万円 |

弁護士が交渉したところ、1000万円強の示談金額で再提示を受けましたが、適正な金額には不十分であると判断。交通事故紛争処理センターでの手続きに移行し、最終的に約2500万円での和解に至りました。

任意保険が提示する額を鵜呑みにすべきでない理由がよくわかります。

鎖骨骨折の増額事例

相談者様が通勤中にバイクで交差点を走行していたところ、信号無視のバイクに衝突される事故に遭遇。鎖骨を骨折し、左腕が上がらなくなり、後遺障害等級10級10号の認定を受けた。

保険会社から621万円の提示を受けたが、インターネットで調べているうち金額が低いのではないかと不安になり、アトムの無料LINE相談を利用。

弁護活動の成果

提示額の621万円から3.7倍の増額に成功

後遺障害の内容

左肩の可動域制限

後遺障害等級

10級10号

| 金額 | |

|---|---|

| 提示額 | 621万円 |

| 弁護士による解決 | 2300万円 |

| 増額 | 1679万円 |

弁護士が弁護士基準にもとづいて保険会社と交渉をした結果、金額が大幅にアップしました。

慰謝料が増額された裁判例

実際に慰謝料が増額された過去の裁判例を3つ紹介します。

①飲酒・居眠り・ひき逃げによる死亡事故

京都地判令4・7・11(令和2年(ワ)2792号・2793号)

被害者(26歳男性)が原付バイクを道路脇に停止させていたところ、後方から進行してきた普通乗用車が追突。男性は頭部外傷等により事故直後に死亡した。加害者は飲酒運転かつ居眠り運転をしており、追突後は飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走していた。

遺族は車両所有者である加害者の雇用主に対し、運行供用者として損害賠償を請求。加害者の極めて悪質な運転態様と事故後の行動が慰謝料額にどう影響するかが争点となった。

裁判所の判断

「…運転態様や事故後の行動の悪質性は死亡慰謝料の増額事由とみるべき…」

京都地判令和4・7・11(令和2年(ワ)2792号・2793号)

- 死亡慰謝料:2800万円(加害行為の悪質性を考慮して増額)

- 逸失利益:約5713万円

- 遺族固有の慰謝料:両親各150万円、弟2名各100万円

- 車両所有者である雇用主の運行供用者責任を認定

通常、死亡慰謝料は被害者の家庭内での立場(一家の支柱、母親・配偶者、その他)によって基準額が定められていますが、本件では26歳の若年者について、加害者の①飲酒運転、②居眠り運転、③ひき逃げ(救護義務違反)という3つの悪質な要素を重視し、一家の支柱と同水準の2800万円が認められました。

交通事故の損害賠償請求においては、加害者の悪質な行為態様を具体的に立証することが、適正な賠償を受けるために非常に重要です。飲酒運転やひき逃げなどの事実は、刑事記録から明らかになることが多いため、これらの資料を民事訴訟でも活用することが必要となります。

示談交渉の段階では悪質性が十分に評価されないことも多いため、このような事例では専門家である弁護士に相談し、裁判による解決も視野に入れることをおすすめします。

②事故後の態度と裁判での不誠実な供述

横浜地判平12・5・11(平成11年(ワ)917号)

住宅街にある幅員3.6メートルの狭い通学路で、新聞配達員が運転する原付バイクが、妹を迎えに行く途中の小学4年生女児(9歳)に衝突。女児は脳挫傷で死亡した。

加害者は路上に倒れた女児に「なんだよう」と怒鳴り、救護せずタバコを吸っていた。母親は目の前で事故を目撃。加害者の事故後の態度と裁判での不誠実な供述が争点となった。

裁判所の判断

「…不合理な弁解に終始したときは、被害者の遺族は右供述により、さらに精神的な苦痛を体験することになるから、慰謝料の増額事由となる」

横浜地判平12・5・11(平成11年(ワ)917号)

- 被害者本人の慰謝料1800万円(通常より高額)

- 目撃した母親に400万円、父親に300万円の固有慰謝料

- 姉妹にも各150万円の慰謝料を認定

- 過失相殺なし(加害者が徐行していれば回避可能)

- 逸失利益は女性労働者平均賃金335万円を基礎に算定

この裁判例では、事故直後の不適切な対応だけでなく、裁判での不誠実な態度も慰謝料増額の事由となることが示されています。

③看護師の顔面醜状痕

東京地判平14・6・20(平成13年(ワ)14528号)

制限速度を20~30km超過し、タバコを探す脇見運転をした加害者が、慌ててハンドル操作を誤り対向車線を越えて歩道に進入。歩行中の看護専門学校生(27歳女性)に衝突し、顔面に醜状痕、左足の開放骨折などを負わせた。

被害者は額部に90mm超の線状痕が残り、手術立会い時に手術帽で前髪を隠せず傷が露出することや、左足関節の背屈がほぼ0度となり立ち仕事に支障が生じていることが争点となった。

裁判所の判断

「対人関係や対外的な活動に消極的になることはあり得ないではなく、これが間接的に労働の能率・意欲に影響を及ぼすことも考えられるから、この点は慰謝料の加算事由として斟酌すべき」

東京地判平14・6・20(平成13年(ワ)14528号)

- 後遺障害慰謝料1220万円(7級相当だが大幅増額)

- 入通院慰謝料230万円(加害者の重過失を考慮)

- 左足関節障害による逸失利益約208万円

- 基礎収入は賃金センサス345万円

裁判所は、顔面醜状痕そのものは労働能力に直接の影響はないとして逸失利益を認めませんでした。しかし、看護師という職業特性(患者と至近距離で接する、手術時に前髪で隠せない等)から、顔の傷は間接的に業務の能率や意欲に影響し得ると判断。これを慰謝料の増額要因としました。

通常7級の後遺障害慰謝料は1000万円程度とされますが、本件では1220万円が認められました。

関連記事

交通事故の判例一覧!慰謝料の高額事例は?判例タイムズは過失割合の参考本

交通事故の慰謝料に関するよくある質問

Q.弁護士なしで弁護士基準の慰謝料を請求することはできる?

弁護士が交渉に入らなければ弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を支払ってもらうことはまずできません。

保険会社は自社に有利な自賠責基準や任意保険基準を前提に金額を提示してくるのが通常です。被害者が「弁護士基準でお願いします」と主張しても、応じてもらえることはほとんどありません。

実際に弁護士が代理人となって交渉することで初めて、保険会社は弁護士基準を前提にした増額提示に応じざるを得なくなります。そのため、「弁護士基準を適用する=弁護士に依頼する」ことと同義と考えてよいでしょう。

慰謝料を適正な金額まで引き上げたいのであれば、弁護士に相談することが重要です。

Q.入通院慰謝料は通院1日あたりいくら?

通院1日あたりの慰謝料は、弁護士基準の場合、1か月通院したときの入通院慰謝料を30日で割って計算すると、重傷時で9333円、軽傷時で6333円です。自賠責基準の場合は一律4,300円となっています。

入通院慰謝料の相場

| 1日あたりの慰謝料 (通院1か月のとき) | |

|---|---|

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 弁護士基準 | 重傷時:9333円 軽傷時:6333円 |

※ 任意保険基準は各社のルールに基づき非公開なので、ここでは割愛

交通事故にあって1か月通院した場合、弁護士基準の入通院慰謝料は重傷時で28万円、軽傷時で19万円です。それを30日で割れば、弁護士基準の1日あたりの慰謝料額を求めることができます。

自賠責基準の4300円と比較すると、弁護士基準の入通院慰謝料は1.5~2倍ほど高額になることがわかります。

なお、自賠責基準の入通院慰謝料は1日あたり4300円(4200円)で固定されていますが、弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間に応じて1日あたりの金額が変わってきます。通院1~6か月だった場合の慰謝料を1日あたりの金額に換算して解説している関連記事『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』もご覧ください。

Q.ケガなしでも慰謝料は請求できる?

原則的に、ケガなしの物損事故で慰謝料を請求しても認められません。交通事故における慰謝料は、死傷したことで生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭だからです。

もっとも、物損事故でもごく限られたケースであれば、慰謝料が認められる可能性はあります。

たとえば、家族同然のペットが死傷したり、墓石や芸術品などが壊れたりしたようなケースです。

物損事故で慰謝料が認められたケースについて詳しくは、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事をご覧ください。

ケガがあるのに物損事故としているなら人身事故への切り替える

物損事故では原則として慰謝料を請求することができないため、ケガをしているにもかかわらず物損事故として届け出ている場合、早めに人身事故へ切り替えましょう。

実務上は、ケガをしているにもかかわらず物損事故のまま慰謝料を請求できるケースが存在します。

もっとも、物損事故のまま進めるには注意すべき点が多いので、弁護士に一度相談しておくことをおすすめします。

人身事故と物損事故の違いという切り口から解説した関連記事『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』も参考になるでしょう。物損事故から人身事故への切り替えに関しても説明しているので、あわせてご確認ください。

Q.いつ慰謝料を受け取れる?解決までの流れは?

交通事故の慰謝料は、原則的に示談成立から約2週間後に支払われます。

事故発生から慰謝料を受け取るまでの各フェーズで注意したいポイントや、慰謝料の受け取り時期や時期を早める方法については、以下の記事もおすすめです。

時効期間の経過に注意

損害賠償請求権の時効が過ぎたら、慰謝料を請求できなくなります。時効の起点は異なりますが、概ね物損事故なら3年、人身事故なら5年が時効の期限となっています。

時効は手続きを踏めば延長することもできるので、気になる方は関連記事『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご確認ください。

示談前でも慰謝料を受け取る方法

慰謝料は示談後に受けとるのが原則ですが、加害者側の自賠責保険会社に対して被害者請求をすることで、示談前に受けとることができます。

ただし、支払金額に上限があることに注意しましょう。たとえば、傷害部分に関しては限度額が120万円となるため、全額を受け取れるわけではありません。

被害者請求に関心のある方は、関連記事『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』をお読みください。

Q.整骨院への通院でも慰謝料はもらえる?

治療に必要かつ相当な範囲内であると認められれば、整骨院・接骨院への通院でも慰謝料をもらえます。もっとも、整骨院へ通院する場合は、事前に医師から許可を得る必要があります。

その他にも、整骨院に通院する場合は注意点が多数ありますので、関連記事『交通事故で整骨院に通院するには?慰謝料・治療費などへの影響は?』をよく読んで適切に通院するようにしましょう。

交通事故の慰謝料請求はアトム法律事務所にお任せください

交通事故の慰謝料について、網羅的に解説してきました。

ポイントをまとめると、次のようになります。

交通事故の慰謝料のポイント

- 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料がある

- 慰謝料の金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のうちどの基準で算定されるかによって大きく変わる

- 保険会社から提示された金額で納得できなければ弁護士相談

交通事故の慰謝料は、それぞれの事故の事情に合わせて柔軟に変わります。

基本的な情報を調べるだけではわからないこともたくさんあるため、交通事故の慰謝料についてお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

弁護士相談・依頼のメリット

- 慰謝料・賠償金の大幅な増額が見込める

- 保険会社との交渉・手続きを任せられる

- 後遺障害認定のサポートが受けられる

弁護士に依頼すれば、慰謝料請求に必要な証拠の収集や加害者側との交渉を任せることができ、ご自身の負担が大きく軽減されます。

弁護士は専門知識や経験を活かし、根拠に基づいた適切な主張で交渉を進めてくれるため、被害者自身では難しい適正額の慰謝料を得られる可能性が高まります。

弁護士に依頼するメリットに関しては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でより詳しく知ることが可能です。

弁護士費用特約を使えば費用の心配なく依頼できる

弁護士に依頼する場合、通常は弁護士費用が必要になります。

しかしご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、300万円までの弁護士費用と10万円までの相談料を保険会社に負担してもらうことができます。

弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、実質0円(保険会社負担)で弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

弁護士費用特約を使っても、その後の保険料が上がったりすることはありません。

依頼する弁護士はご自身で自由に選ぶことができるので、信頼できる弁護士を探して依頼しましょう。

アトム法律事務所はLINE・電話相談が無料

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方に向け、電話やLINEでの無料相談を受け付けています。

交通事故でケガを負い、弁護士に相談しようと思っても、「相談費用が気になる」「ケガした体で弁護士事務所まで行きにくい」「弁護士への相談はハードルが高くて気が引ける」といった事情で相談に踏み出せない方もいると思います。

しかし、アトム法律事務所での相談なら、次の理由から安心してご相談いただけます。

- 電話やスマホさえあればどこからでも無料で相談可能

- 電話なら弁護士につながる前に専任のオペレーターが対応

- LINEなら文字を通して自分のペースでやりとりできる

無料相談の時点でご契約を強要することはありません。

無料相談の予約受付は24時間365日いつでも対応中です。まずは、お気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

なお、物損事故の場合は、原則として慰謝料は支払われません。

たとえ、「買ったばかりの新車が廃車になった」「愛車が傷ついてショックを受けた」という場合でも、法律実務上は精神的苦痛に対する慰謝料は認められにくいのが現状です。