交通事故の逸失利益とは?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】

この記事でわかること

交通事故の被害で後遺症が残ったり、大切な家族を亡くしたりした場合、被害者が将来得るはずだった収入が減少してしまいます。

この「将来得られるはずだった収入」を補償するのが、逸失利益(いっしつりえき)です。

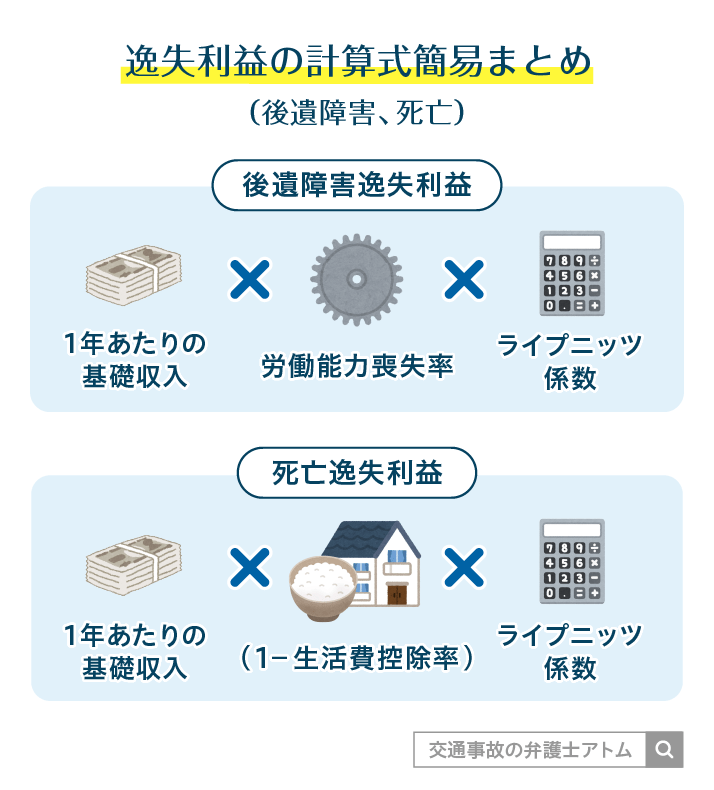

逸失利益は、後遺障害が残った本人に生じる後遺障害逸失利益と、死亡事故で生じる死亡逸失利益の2種類に分かれます。

いずれの場合も、年齢や等級、収入、労働能力喪失率などの要素をもとに複雑な計算が必要です。

保険会社の提示額は、これらの要素が適切に反映されていないことも少なくありません。

適正な金額を受け取るためには、計算方法や請求の流れを正しく理解しておくことが重要です。

逸失利益の計算方法は複雑なうえに聞き慣れない用語も多いので、本記事で丁寧に計算方法を解説していきます。

目次

交通事故における逸失利益とは?

まずは、そもそも逸失利益とはどのようなものなのか、混同されやすい慰謝料との違いも交えて解説します。

逸失利益とは将来の減収

逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入が得られなくなることによる損失です。

交通事故にあい、後遺障害が残ると、仕事に影響が出て昇進が難しくなったり、異動・転職を余儀なくされたりすることがあります。職業選択の幅が狭まることもあるでしょう。

また、交通事故で死亡した場合はその後働けません。

こうしたことから、交通事故にあわなかった場合よりも生涯収入が少なくなると考えられます。それにあたる逸失利益を加害者側に損害賠償として請求できます。

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益がある

逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。

それぞれの違いについて見ていきましょう。

後遺障害逸失利益

交通事故により後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に請求できる逸失利益です。

会社員や自営業者などで収入を得て働いている人に加え、アルバイトや主婦、学生なども請求できます。

主婦が後遺障害逸失利益を請求できるのは、交通事故においては家事労働も賃金労働と同じように考えられるためです。

学生が後遺障害逸失利益を請求できるのは、後遺障害が残ったことで、将来の職業選択や労働能力に制限が生じ、生涯収入が減少すると考えられるためです。

死亡逸失利益

死亡事故の場合に請求できる逸失利益です。

会社員や自営業者などで収入を得て働いている人に加え、主婦や学生などでも請求できます。

また、年金受給者でも死亡逸失利益は受け取れます。

ただし、請求自体は遺族の中から選ばれる相続人が代わりに行います。また、事故で死亡しなければ得られていたであろう生涯収入(=死亡逸失利益)のうち、被害者が死亡しなければ自身で消費していたであろう金額は差し引かれます。

逸失利益は損害賠償の一部|慰謝料との違いは?

逸失利益は、慰謝料とは別に損害賠償金の一部として請求することが可能です。

損害賠償金とは、交通事故で被害者が受けた損害を加害者が金銭で償うもので、逸失利益以外にも主に以下の費目が含まれます。

- 治療費

治療のために必要となった投薬代、手術費用、入院費用など - 休業損害

ケガの治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 入通院慰謝料

ケガの治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - その他

入通院交通費、葬儀費用、介護費用など - 後遺障害慰謝料

事故のケガにより後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料 - 物的損害

自動車の修理費用や代車費用など

逸失利益は慰謝料と混同されることもありますが、大きな違いの1つが「補償対象」です。

逸失利益は「事故がなければ得られていたはずの将来の収入」を補償するのに対し、慰謝料は「事故による身体的損害から生じる精神的苦痛」を補償します。

また、逸失利益は被害者の事故前の収入や年齢などから決まるのに対し、慰謝料は治療期間や後遺障害等級などから決まる点も、大きな違いです。

費目の詳細や相場の計算方法を知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をご覧ください。

交通事故の「後遺障害逸失利益」の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は「後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」です。

以下では、計算例も交えて詳しく解説していきます。

なお、後遺障害の逸失利益の基本的な仕組みや、争点になりやすいポイントを体系的に理解したい方は、『後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説』もあわせてご覧ください。

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

ごく大まかにとらえるのであれば、逸失利益は「症状固定から67歳までの間、労働能力が〇%下がったことによる減収額」とお考えください。

労働能力が何%下がったかは後遺障害等級ごとに目安が決められています。

また、何歳までの期間が逸失利益の対象となるかは職業や後遺障害によっても異なることがありますが、基本的には67歳までとされます。

逸失利益では67歳までの減収額を一気に受け取ることになるため、大半は預金・運用し、利息(中間利息)が発生するでしょう。その利息分をあらかじめ引くためのものが、ライプニッツ係数です。

(1)後遺障害逸失利益の基礎収入

基礎収入は1年あたりの収入のことです。被害者の職業や属性によって算出方法が違います。

- 給与所得者:原則として事故前年度の年収額(源泉徴収票の「支払金額」)

- 会社役員:役員報酬のうち、労務対価部分のみ

- 自営業者:事故前年度の年収額(確定申告書の「所得金額+固定経費」)

- 専業主婦:賃金センサスの女性全年齢平均賃金を用いて算出

- 子ども:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金などを用いて計算

- 高齢者:就労状況に応じて算出

- 失業者:原則として前職の収入をもとに算出

職業別の基礎収入の算定方法は、本記事内「【職業別】交通事故の後遺障害逸失利益の計算例」で詳しく解説します。

(2)後遺障害逸失利益の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を割合で示したものです。後遺障害等級ごとに目安が定められています。

後遺障害等級と労働能力喪失率の早見表

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

例えば、むちうちでしびれや痛みといった神経症状が残った場合、認定されうる等級は12級または14級です。常時介護が必要なほど重い後遺障害の場合は、1級に認定される可能性があります。

ただし、必ずしも上記の通りになるとは限りません。

実際の職業と後遺障害の部位・程度などを照らし合わせた結果、上記表の割合よりも労働能力への影響が少ないと判断されれば、労働能力喪失率が調整されることもあります。

たとえば傷跡の労働能力喪失率は、外見の影響度が低い職業であれば低めに見積もられる傾向にあるのです。

(3)後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、今後何年にわたって労働能力の喪失が続くのかを表した年数で、原則67歳までの期間です。

具体的には、以下のようにして求められます。

労働能力喪失期間の求め方

| 被害者の年齢 | 労働能力喪失期間の求め方 |

|---|---|

| 幼児~高校生 | ・67歳-18歳=49年間 ・大学進学が確実な場合は大学生の例に準じる |

| 大学生 | ・67歳-22歳=45年間 ・卒業予定の年齢によって短くなる場合がある |

| 社会人 | ・67歳-症状固定時の年齢 |

| 高齢者 | ・平均余命*の2分の1 ・67歳-症状固定時の年齢 のいずれか長い方 |

※平均余命については、厚生労働省発表の簡易生命表を用いて計算する。

ただし、医師や税理士など、67歳以降も働く可能性の高い職業については、労働能力喪失期間が長くなることがあります。

また、むちうちで後遺障害12級か14級に認定されている場合、労働能力喪失期間は12級で10年程度、14級で5年程度とされることが多いです。

(4)後遺障害逸失利益のライプニッツ係数

逸失利益の中間利息を差し引くために用いるライプニッツ係数は、事故発生日が2020年4月1日以降であれば以下の通りです。

被害者が18歳以上のときのライプニッツ係数の早見表

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 2年 | 1.9135 |

| 3年 | 2.8286 |

| 4年 | 3.7171 |

| 5年 | 4.5797 |

| 6年 | 5.4172 |

| 7年 | 6.2303 |

| 8年 | 7.0197 |

| 9年 | 7.7861 |

| 10年 | 8.5302 |

| 11年 | 9.2526 |

| 12年 | 9.954 |

| 13年 | 10.635 |

| 14年 | 11.2961 |

| 15年 | 11.9379 |

| 16年 | 12.5611 |

| 17年 | 13.1661 |

| 18年 | 13.7535 |

| 19年 | 14.3238 |

| 20年 | 14.8775 |

被害者が18歳未満のときのライプニッツ係数*の早見表

| 事故当時の年齢 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 0歳 | 14.9795 |

| 1歳 | 15.4289 |

| 2歳 | 15.8918 |

| 3歳 | 16.3686 |

| 4歳 | 16.8596 |

| 5歳 | 17.3653 |

| 6歳 | 17.8864 |

| 7歳 | 18.423 |

| 8歳 | 18.9756 |

| 9歳 | 19.5449 |

| 10歳 | 20.1312 |

| 11歳 | 20.7352 |

| 12歳 | 21.3572 |

| 13歳 | 21.998 |

| 14歳 | 22.6579 |

| 15歳 | 23.3376 |

| 16歳 | 24.0377 |

| 17歳 | 24.7589 |

*大学進学の蓋然性が認められる場合は数値が異なることもある

ライプニッツ係数については、『ライプニッツ係数とは?【一覧表あり】逸失利益や将来介護費の計算も解説』で詳しく解説しています。

ライプニッツ係数を用いて計算するその他の賠償金についてもわかるので、合わせてご確認ください。

【職業別】交通事故の後遺障害逸失利益の計算例

ここでは、交通事故で後遺障害が残った場合に、どのように基礎収入を決め、逸失利益を計算するのかを職業ごとに具体的な事例を交えて紹介します。

逸失利益は以下の内容によって算定額が大きく変わります。

- 被害者の年収(基礎収入)

- 年齢(労働能力喪失期間)

- 後遺障害の等級

自分のケースに近い計算例を確認することで、示談交渉の基準が把握しやすくなります。

会社員の逸失利益|後遺障害12級の計算例

33歳・年収約470万円で後遺障害12級に認定された給与所得者(サラリーマン)の場合、後遺障害逸失利益は507万3,387円です。

基礎収入は事故前年の年収である469万3,070円(源泉徴収票の支払金額)を採用します。

後遺障害逸失利益の計算例

469万3070円(基礎収入)×0.14(労働能力喪失率)×7.7217(ライプニッツ係数)=507万3,387円

| 職業 | 会計事務所勤務・女性 |

| 年齢 | 33歳 |

| 後遺障害 | 12級13号(頸椎椎間板ヘルニア) |

| 基礎収入額 | 年収469万3,070円 |

| 労働能力喪失率 | 14% |

| 労働能力喪失期間 | 10年 |

| 後遺障害逸失利益 | 507万3,387円 |

参考元:平成29年2月24日/名古屋地方裁判所/民事第3部/判決/平成27年(ワ)4630号

※2020年4月1日以前の事故で用いられる旧係数を使用しています。

被害者は33歳なので通常なら労働能力喪失期間は「67-33=34年」となります。しかし、今回は頸椎椎間板ヘルニアで後遺障害12級となっているため、労働能力喪失期間は10年とされました。

会社員・サラリーマンといった給与所得者の基礎収入は、原則として事故前年の収入(源泉徴収票の支払金額)をもとに算定します。

賞与や各種手当も含めた総支給額(税金・社会保険の控除前)を基礎収入として扱う点に注意が必要です。

ただし、新入社員などの若年労働者では、事故前年の実収入が低く将来の収入水準を適切に反映しないことがあります。

このような場合は、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入として採用するケース もあります。

とくに30歳未満の若手では、平均賃金の方が実態に即していると判断されやすい傾向があります。

会社役員の逸失利益|後遺障害12級の計算例

55歳・役員報酬600万円の会社役員が交通事故で後遺障害12級13号(神経症状)に認定された場合、後遺障害逸失利益は716万5,368円 です。

基礎収入は、役員報酬800万円のうち労務対価部分に該当する600万円を採用します(配当利益などは除外)。

また、昇給や給与の変動は一般的には考慮されません。

後遺障害逸失利益の計算例

600万円(基礎収入)×0.14(労働能力喪失率)×8.5302(ライプニッツ係数)=716万5,368円

| 職業・性別 | 会社役員・女性 |

| 年齢 | 55歳 |

| 後遺障害 | 12級13号(頸椎椎間板ヘルニア) |

| 基礎収入額 | 年収600万円 |

| 労働能力喪失率 | 14% |

| 労働能力喪失期間 | 10年 |

| 後遺障害逸失利益 | 716万5,368円 |

会社役員の労務対価部分については『会社役員の交通事故慰謝料・休業損害は?請求可否の判断基準や計算方法を解説』の記事で説明しているので、参考にしてみてください。

自営業者・フリーランスの逸失利益|後遺障害6級の計算例

51歳・年収620万円で後遺障害6級に認定された自営業者の後遺障害逸失利益は、5,217万8,809円です。

自営業者の基礎収入は、事故前年の確定申告書に記載された所得額(売上−経費)をもとに決まります。

後遺障害逸失利益の計算例

620万円(基礎収入)×0.67(労働能力喪失率)×12.5611(ライプニッツ係数)=5,217万8,809円

| 職業 | 自営業者 |

| 年齢 | 51歳 |

| 後遺障害等級 | 6級 |

| 基礎収入額 | 年収620万円 |

| 労働能力喪失率 | 67% |

| 労働能力喪失期間 | 16年(67-51=16年) |

| 後遺障害失利益 | 5,217万8,809円 |

自営業者の基礎収入は、事故前年度の確定申告書の「所得額」を基準にします。

所得額とは、売上から必要経費を引いた本来の収益で、売上全額が基礎収入になるわけではありません。

- 青色申告控除

- 専従者控除

これらを差し引く前の収益を基礎収入とするのが一般的です。

そのため、帳簿の内容や申告方法によって基礎収入が大きく変わることがあります。

労働能力喪失期間は原則67歳までですが、医師・弁護士・税理士など高齢まで働く職種では、67歳を超える期間が認められることもあります。喪失期間が長いほど、逸失利益も大きくなります。

赤字経営や開業1年目など、自営業者特有の基礎収入の扱いが難しいケースについては、関連記事『個人事業主の交通事故慰謝料・休業損害の計算方法は?』で解説しています。

主婦の逸失利益|後遺障害13級の計算例

47歳の主婦で、後遺障害13級に認定された場合の後遺障害逸失利益は、527万5,562円です。

実収入はないので、賃金センサスの「女性労働者における全年齢平均賃金」から基礎収入を算定します。

後遺障害逸失利益の計算例

394万円(基礎収入)×0.09(労働能力喪失率)×14.8775(ライプニッツ係数)=527万5,562円

| 職業 | 主婦 |

| 年齢 | 47歳 |

| 後遺障害等級 | 13級 |

| 基礎収入額 | 年収394万円(女性の全年齢平均※2022年) |

| 労働能力喪失率 | 9% |

| 労働能力喪失期間 | 20年(67-47=20年) |

| 後遺障害逸失利益 | 527万5,562円 |

専業主婦(主夫)は収入がなくても、家事労働の価値が労働と同等と評価されるため、逸失利益が認められます。男性の主夫であっても、女性労働者における全年齢平均賃金を用いるので注意しましょう。

女性全年齢平均賃金

| 年度 | 女性・全年齢平均賃金 |

|---|---|

| 2024年 | 4,194,400円 |

| 2023年 | 3,996,500円 |

後遺障害逸失利益の計算では、「症状固定した年度の賃金センサス」を用いることが一般的です。

本業やパートなどがある兼業主婦の場合は、実際の収入と賃金センサスのうち高い方を基礎収入として後遺障害逸失利益を計算します。

子どもの逸失利益|後遺障害10級の計算例

8歳で後遺障害10級に認定された子どもの逸失利益は、2,843万4,937円です。

後遺障害逸失利益の計算例

555万円(基礎収入)×0.27(労働能力喪失率)×18.9756(ライプニッツ係数)=2,843万4,937円

| 職業 | なし |

| 年齢 | 8歳 |

| 後遺障害等級 | 10級 |

| 基礎収入額 | 年収555万(男性全年齢平均※2022年) |

| 労働能力喪失率 | 27% |

| 労働能力喪失期間 | 49年(67‐18=49年) |

| 後遺障害逸失利益 | 2,843万4,937円 |

8歳であった子どもは症状固定時には金銭収入はありません。

しかし、もし事故がなければ、将来大人になったときに働いて得られると考えられる金額として、賃金センサスの全年齢平均賃金(男女別)を基準に計算します。

2024年度|子ども・学生の基礎収入(賃金センサス)

| 性別 | 男性・全年齢平均・全学歴 | 男性・全年齢平均・大卒 |

|---|---|---|

| 男女 | 5,269,900円 | 同左 |

| 男性 | 5,908,100円 | 6,835,500円 |

| 女性 | 4,194,400円 | 4,951,500円 |

※「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」参照

大学進学が見込まれる場合には、大卒の平均賃金が使われることもあります。また、女子の場合は、男女全体の平均賃金を使うケースもあり、今後の進路を踏まえて基礎収入が決まります。

子どもは症状固定時に収入がありませんが、事故がなければ将来働いて収入を得ていたと考えられるため、賃金センサスを基準に逸失利益を算定します。

高齢者の逸失利益|後遺障害10級の計算例

70歳の男性で事故前に年収280万円の就労収入があった場合、後遺障害10級の逸失利益は530万6,893円です。

高齢者でも就労収入や家事労働があれば、若い人と同じ考え方で基礎収入を割り出します。

- 仕事をしている場合

給与所得者・事業所得者と同様に基礎収入を計算 - 家事をしている場合

家事従事者(主婦・主夫)と同様に基礎収入を計算

後遺障害逸失利益の計算例

280万円(基礎収入)×0.27(労働能力喪失率)×7.0197(ライプニッツ係数)=530万6,893円

| 職業 | 嘱託職員(就労あり) |

| 年齢 | 70歳 |

| 後遺障害等級 | 10級 |

| 基礎収入額 | 年収280万 |

| 労働能力喪失率 | 27% |

| 労働能力喪失期間 | 約8年(平均余命に基づく) |

| 後遺障害逸失利益 | 530万6,893円 |

高齢者であっても、事故前に仕事をしていた場合はその就労収入を基礎収入にして逸失利益を請求できます。パートやアルバイト収入がある場合も同様です。

また、家事を担っていた高齢者は「家事従事者」として扱われ、主婦(主夫)と同様に賃金センサスの女性全年齢平均賃金を基礎収入とする方法が用いられます。

無職であっても、事故がなければ働く可能性があったと認められる場合には、賃金センサスを基礎収入として扱うことがあります。健康状態や就労意欲が重要な判断要素になります。

一方で、年金のみで生活しており、今後働く見込みがない場合は逸失利益は認められません。

年金は後遺障害によって減少するものではないため、基礎収入として扱うことができないためです。

関連記事

高齢者や定年退職者も逸失利益をもらえる?何歳まで?計算方法も解説

失業者の逸失利益|後遺障害4級の計算例

47歳で事故当時失業中だった方でも、事故前に年収400万円の収入があり、今後も働く見込みがあった場合、後遺障害4級の逸失利益は5,474万5,920円です。

失業中でも、就労の意欲や再就職の可能性があれば、過去の収入を基礎に計算します。

後遺障害逸失利益の計算例

400万円(基礎収入)×0.92(労働能力喪失率)×14.8775(ライプニッツ係数)=5,474万9,200円

| 職業 | 失業中(前職あり) |

| 年齢 | 47歳 |

| 後遺障害等級 | 4級 |

| 基礎収入額 | 年収400万(前職の年収) |

| 労働能力喪失率 | 92% |

| 労働能力喪失期間 | 20年 |

| 後遺障害逸失利益 | 5,474万5,920円 |

失業者でも、事故前の収入や職歴、年齢、再就職の見込みなどから、今後働く可能性が高いと判断されれば逸失利益が認められます。

基礎収入には、前職の年収や勤務先での給与水準、内定先の収入見込みなどを用います。

一方、健康状態・年齢・経歴などから就労の可能性が低いと判断される場合は、基礎収入が認められないこともあります。この点は個別事情に左右されやすいため注意が必要です。

交通事故の後遺障害逸失利益の早見表

ここでは、性別・年齢・後遺障害等級ごとの後遺障害逸失利益をまとめた早見表を紹介します。

こちらは、令和7年(2025年)3月に発表された「令和6年賃金センサス」(厚生労働省)をもとにした簡易的な表で、実際の相場よりも高めに出やすくなっています。

実際の後遺障害逸失利益は、被害者の方の収入や後遺障害の種類で大きく変化するため、ご参考程度にご覧ください。

男性の後遺障害逸失利益の早見表

男性(25歳~45歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)

| 等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 |

|---|---|---|---|

| 1~3級 | 10,755 | 12,025 | 10,897 |

| 4級 | 9,894 | 11,063 | 10,025 |

| 5級 | 8,496 | 9,500 | 8,609 |

| 6級 | 7,206 | 8,057 | 7,301 |

| 7級 | 6,023 | 6,734 | 6,102 |

| 8級 | 4,840 | 5,411 | 4,904 |

| 9級 | 3,764 | 4,209 | 3,814 |

| 10級 | 2,904 | 3,247 | 2,942 |

| 11級 | 2,151 | 2,405 | 2,179 |

| 12級 | 1,506 | 1,684 | 1,526 |

| 12級13号 | 542 | 704 | 817 |

| 13級 | 968 | 1,082 | 981 |

| 14級 | 538 | 601 | 545 |

| 14級9号 | 104 | 135 | 157 |

男性(55歳~75歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)

| 等級 | 55歳 | 65歳 | 75歳 |

|---|---|---|---|

| 1~3級 | 7,209 | 3,551 | 1,925 |

| 4級 | 6,632 | 3,267 | 1,771 |

| 5級 | 5,695 | 2,805 | 1,521 |

| 6級 | 4,830 | 2,379 | 1,290 |

| 7級 | 4,037 | 1,989 | 1,078 |

| 8級 | 3,244 | 1,598 | 866 |

| 9級 | 2,523 | 1,243 | 674 |

| 10級 | 1,946 | 959 | 520 |

| 11級 | 1,442 | 710 | 385 |

| 12級 | 1,009 | 497 | 270 |

| 12級13号 | 865 | 497 | 270 |

| 13級 | 649 | 320 | 173 |

| 14級 | 360 | 178 | 96 |

| 14級9号 | 166 | 95 | 81 |

女性の後遺障害逸失利益の早見表

女性(25歳~45歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)

| 等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 |

|---|---|---|---|

| 1~3級 | 9,437 | 8,838 | 7,378 |

| 4級 | 8,682 | 8,131 | 6,787 |

| 5級 | 7,455 | 6,982 | 5,828 |

| 6級 | 6,323 | 5,921 | 4,943 |

| 7級 | 5,285 | 4,949 | 4,131 |

| 8級 | 4,247 | 3,977 | 3,320 |

| 9級 | 3,303 | 3,093 | 2,582 |

| 10級 | 2,548 | 2,386 | 1,992 |

| 11級 | 1,887 | 1,768 | 1,476 |

| 12級 | 1,321 | 1,237 | 1,033 |

| 12級13号 | 476 | 518 | 553 |

| 13級 | 849 | 795 | 664 |

| 14級 | 472 | 442 | 369 |

| 14級9号 | 91 | 99 | 106 |

女性(55歳~75歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)

| 等級 | 55歳 | 65歳 | 75歳 |

|---|---|---|---|

| 1~3級 | 4,488 | 3,232 | 2,243 |

| 4級 | 4,129 | 2,973 | 2,064 |

| 5級 | 3,545 | 2,553 | 1,772 |

| 6級 | 3,007 | 2,165 | 1,503 |

| 7級 | 2,513 | 1,810 | 1,256 |

| 8級 | 2,020 | 1,454 | 1,009 |

| 9級 | 1,571 | 1,131 | 785 |

| 10級 | 1,212 | 873 | 606 |

| 11級 | 898 | 646 | 449 |

| 12級 | 628 | 453 | 314 |

| 12級13号 | 538 | 388 | 314 |

| 13級 | 404 | 291 | 202 |

| 14級 | 224 | 162 | 112 |

| 14級9号 | 103 | 74 | 73 |

交通事故の「死亡逸失利益」の計算方法

交通事故で被害者が死亡した場合、死亡逸失利益の計算方法は「死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数」です。

詳しく確認していきましょう。

死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益の計算式は、以下の通りです。

死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

死亡逸失利益は、大まかにいえば「死亡時の年齢から67歳までの間に、事故で死亡しなければ得られていたであろう収入」から、「事故がなければ被害者自身で使っていたであろう金額」を引いたものになります。

計算で用いる各要素や計算例を見ていきましょう。

(1)死亡逸失利益の基礎収入

基礎収入は、被害者の事故前における1年間の収入を指します。基礎収入の算定方法は職業や属性により異なりますが、大まかには以下の通りです。

- 給与所得者:原則として事故前年度の年収額(源泉徴収票の「支払金額」)

- 会社役員:役員報酬のうち、労務対価部分のみ

- 自営業者:事故前年度の年収額(確定申告書の「所得金額+固定経費」)

- 専業主婦:賃金センサスの女性全年齢平均賃金を用いて算出

- 子ども:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金などを用いて計算

- 高齢者:就労状況に応じて算出

- 失業者:原則として前職の収入をもとに算出

詳しくは本記事内「【職業別】交通事故の死亡逸失利益の計算例」をご覧ください。

なお、死亡逸失利益の基礎収入としては、以下の年金も認められます。

- 国民年金

- 老齢年金

- 障害年金(子や妻の加算分を除く)

- 退職共済年金

被害者が死亡時点において年金の支給を受けていた場合には、仕事による収入がなくても上記の年金額に応じた基礎収入が認められます。

ただし、年金の給付目的が受給者自身の生計を維持するためである場合には、存続性がないとして基礎収入に該当しないと判断される場合もあることに注意してください。

遺族年金は、基礎収入として認められない可能性があります。

(2)死亡逸失利益の生活費控除率

生活費控除率とは、被害者が生きて入れば使用したはずの生活費を考慮するために使用されます。

生活費控除率を使用することで、被害者本人が生きていくうえで消費していたであろう生活費を収入から差し引いた計算を行うのです。

生活費控除率は、以下の数値が目安となっています。

| 被害者の属性 | 生活費控除率 |

|---|---|

| 男性 (独身、幼児等を含む) | 50% |

| 女性 (主婦、独身、幼児等を含む) | 30% |

| 被害者が一家の支柱 (被扶養者が1人の場合) | 40% |

| 被害者が一家の支柱 (被扶養者が2人以上の場合) | 30% |

| ※例外 被害者が年金生活者 | 50%~70% |

女性の方が生活費控除率が低くなっているのは、計算に用いる基礎収入が女性の方が低い傾向にあることを考慮するためです。

なお、女子年少者で基礎収入を「男女計全労働者の全年齢平均賃金額」とする場合は、生活率控除率が40%~50%とされることが多くなります。

生活費控除率が30%のままだと、同じく「男女計全労働者の全年齢平均賃金額」を基礎収入として計算する男子年少者の逸失利益よりも大幅に高額になってしまうためです。

もっとも、生活費控除率は被害者の生前の状況によって増減します。

たとえば、独身であっても高齢の親を経済的に支援していたり、離婚して養育費を支払っていたなどの状況があれば、控除率は低くなる可能性があります。

逆に被害者の収入が平均より高額だった場合、相続人が兄弟姉妹である場合などは、控除率が高くなる可能性もあるでしょう。

(3)死亡逸失利益の就労可能年数

就労可能年数とは、事故にあわなければ今後何年にわたって働けたのかを表した年数です。就労可能年数は原則として、67歳までとされています。

就労可能年数の求め方

| 被害者の年齢 | 就労可能年数の求め方 |

|---|---|

| 幼児~高校生 | ・67歳-18歳=49年間 ・大学進学が確実な場合は大学生の例に準じる |

| 大学生 | ・67歳-22歳=45年間 ・卒業予定の年齢によって短くなる場合がある |

| 社会人 | ・67歳-死亡時の年齢 |

| 高齢者 | ・平均余命*の2分の1 ・67歳-死亡時の年齢 のいずれか長い方 |

| ※例外 年金生活者 | ・平均余命(年金部分のみ) |

※平均余命については、厚生労働省発表の簡易生命表を用いて計算することが多い。

ただし、仕事の内容によって67歳以降も働く可能性の高い職業については、就労可能年数が長くなることがあります。

【職業別】交通事故の死亡逸失利益の計算例

交通事故で死亡した場合の逸失利益は、職業や収入、生活費控除率などによって金額が大きく変わります。

本記事では概要を中心にまとめていますが、職業ごとの裁判例の結果を一部紹介した『死亡逸失利益を正当に受け取るために|高齢者・子ども・主婦のケースも解説』もあわせてご覧ください。

会社員(給与所得者)の死亡逸失利益

37歳・年収600万円の会社員(家族の生計を支える立場)が亡くなった場合、死亡逸失利益は約8,232万円になります。

会社員やサラリーマンの基礎収入は、事故前年の年収(源泉徴収票や給与明細の総支給額)を使います。賞与・手当込みの「税込み額」が基礎収入です。

死亡逸失利益の計算例

600万円(基礎収入)×(1 – 30%(生活費控除率)×19.6004(ライプニッツ係数)=8,232万1,680円

30歳未満の若年層の死亡事故では、低賃金であることを踏まえ、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として採用するケースもあります。

自営業者・フリーランスの死亡逸失利益

42歳・所得800万円の自営業者(独身)が亡くなった場合、死亡逸失利益は約6,965万円になります。

自営業者の基礎収入は、事故前年の確定申告書に記載された「所得額」を用います。

死亡逸失利益の計算例

800万円(基礎収入)×(1 − 50%(生活費控除率))×17.4131(ライプニッツ係数)=6,965万2,400円

青色申告控除や専従者控除を差し引く前の総収入ベースで計算される点に注意が必要です。

また、確定申告額と実際の収入が異なる場合でも、請求書・通帳履歴などで裏付けが取れれば、実収入ベースの金額が採用されることもあります。

主婦・主夫(家事従事者)の死亡逸失利益

27歳の主婦が亡くなった場合、死亡逸失利益は約6,180万円になります。

専業主婦(主夫)の基礎収入は、賃金センサスの「女性全年齢平均賃金」を用います。

実収入がなくても、家事労働には労働価値があると評価されるためです。

死亡逸失利益の計算例

382万円(基礎収入)×(1 − 30%(生活費控除率))×23.1148(ライプニッツ係数)=6,180万8,975円

なお、兼業主婦(主夫)の場合は、事故前年の実収入と賃金センサスのいずれか高い方が基礎収入として採用されます。

高齢者の死亡逸失利益

70歳の嘱託職員(独身)が亡くなった場合、死亡逸失利益は約982万円になります。

死亡逸失利益の計算例

280万円(基礎収入)×(1 − 50%(生活費控除率))×7.0197(ライプニッツ係数)=982万7,580円

高齢者でも、仕事や家事をしている場合は若年層と同様に基礎収入を算定します。

なお、就労可能性が乏しい場合は、基礎収入が認められないこともあるため、個別事情の評価が重要になります。

子どもの死亡逸失利益

5歳の男児が亡くなった場合、死亡逸失利益は約4,818万円 になります。

死亡逸失利益の計算例

554万9,100円(基礎収入)×(1 − 50%(生活費控除率))×17.3653(ライプニッツ係数)=4,818万893円

子どもに収入はありませんが、将来働いて収入を得ると考えられるため、賃金センサス(全年齢平均)の数値を基礎収入として用います。

将来の進学状況などによっては、大卒賃金を基準とする場合もあります。

失業者の死亡逸失利益

37歳・失業中の男性(被扶養者1人)が亡くなった場合、死亡逸失利益は約7,644万円になります。

死亡逸失利益の計算例

650万円(基礎収入)×(1 − 40%(生活費控除率))×19.6004(ライプニッツ係数)=7,644万1,560円

事故時に無職であっても、働く能力や意欲があり、就労の見込みが高ければ、前職の収入や内定先の賃金などを基礎収入として算定します。

就労可能性が客観的に示せるかどうかが、基礎収入の認定に大きく影響します。

逸失利益計算機(無料)

交通事故の逸失利益は、例えば後遺障害逸失利益なら「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式で求められますが、実際に自分で計算しようとすると、各要素の確認などで手間がかかります。

以下の計算機を使えば、年齢・年収・後遺障害等級などを入力するだけで、概算額を自動で確認できます。

計算結果はあくまで標準的な基準に基づいた参考金額ですが、保険会社の提示額が妥当かどうかを判断する目安として活用できます。

【計算機の使い方】

- 「年齢」「年収(基礎収入)」「後遺障害等級(死亡事故なら扶養家族の数)」を入力

- 「計算する」ボタンをクリック

- おおよその逸失利益の金額が表示される

※その他の項目も入力すると、慰謝料の概算も合わせて確認できます。

計算機の結果については、以下を考慮したうえでご確認ください。

- 実際の請求額は、就労状況や昇給見込み、職業、後遺障害の影響度などにより変動します。

- 主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」を選択してください。

- 失業中の方や大学生の方はこちらの計算機での計算ができないため、別途無料相談などでお問い合わせください。

より正確な金額を知りたい場合や、「保険会社からの提示額が低い気がする」と感じたときは、弁護士に相談して再計算してもらうのがおすすめです。

弁護士費用特約が使える場合、相談料・着手金がかからずに依頼できることもあります。

逸失利益を請求するときの流れと注意点

後遺障害の逸失利益を請求する流れ

交通事故で逸失利益を請求するためには、まず後遺障害等級の認定を受けることが出発点になります。

後遺障害等級が認定されない限り、逸失利益は原則として認められません。

以下は、逸失利益を請求するまでの一般的な流れです。

(1)症状固定と後遺障害診断書の取得

治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。

この段階で主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

診断書には、後遺症の内容・程度・仕事への影響などを具体的に記載してもらうことが重要です。

この書類が後遺障害等級認定の基礎資料となります。

(2)後遺障害等級認定の申請

診断書が整ったら、損害保険料率算出機構などへ後遺障害等級認定の申請を行います。

申請には2通りの方法があります。

- 事前認定:加害者側(保険会社)を通じて申請する方法

- 被害者請求:被害者自身が必要書類をそろえて直接申請する方法

事前認定は手続きが簡単な一方、提出書類を保険会社が選ぶため、十分な審査対策がなされるとは考えにくいです。

納得のいく等級を得るには、被害者請求の方がおすすめです。

関連記事

交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

(3)損害額(逸失利益)の算定

後遺障害等級が決まったら、その等級に応じた労働能力喪失率・喪失期間をもとに逸失利益を計算します。合わせて、ほかの費目の相場も確認しておきましょう。

基礎収入の算定は職業や雇用形態によって異なります。以下に計算機を再掲しますので、参考までにご活用ください。

関連記事

交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?

(4)保険会社との示談交渉

算定結果をもとに、加害者側の保険会社と示談交渉を行います。

加害者側から提示される金額は低額なことが多いため、提示額に疑問を感じたら、示談書に署名する前に弁護士へ相談することが大切です。

弁護士が介入すると、裁判例を踏まえた適正額で交渉できるため、最終的な賠償金が大きく増額するケースも少なくありません。

(5)示談がまとまらない場合は訴訟へ

示談交渉で合意に至らない場合、民事訴訟や交通事故紛争処理センターの利用を検討します。

訴訟では、医証(診断書・検査結果)や就労資料などをもとに、労働能力喪失率や喪失期間の妥当性が争点になることが多いです。

法的な主張立証には専門的知識が必要になるため、この段階では弁護士のサポートが必要になります。

逸失利益は揉めやすい|加害者側のよくある主張と対策

逸失利益は高額になりやすい分、示談交渉の際に揉めやすい費目です。

ここでは、逸失利益について加害者側のよくある主張と、対策を解説します。

「労働能力の低下がない」への対処

後遺障害認定を受けていても、実際には労働能力の低下がないと加害者側が主張してくることがあります。例えば、以下のような傷跡や変形障害が代表的です。

- 体に残った傷跡の大きさから後遺障害認定を受けたケース

- 脊柱や鎖骨などの変形が生じたために後遺障害認定を受けたケース

傷跡や変形は身体活動に影響せず、労働能力は低下していないとして、逸失利益は賠償の対象外と言われやすいのです。

このような場合、被害者の仕事内容から、後遺障害の症状が原因で労働能力の低下が認められると反論することになります。

特に、接客業やモデルなどの見た目が重視される仕事では、傷跡や体の変形がわかることから以前のように仕事ができなくなったと主張しやすいといえるでしょう。

実際に逸失利益が認められた判例として、以下のようなものがあります。

判例(1)

大阪地方裁判所平成19年(ワ)第8174号

- 被害者に残った後遺障害の一つに顔の傷跡があった。

- 加害者側の主張

被害者の職業である飲食店経営に顔の傷跡は影響しない。 - 裁判所の判断

傷跡の程度は著しいものであり、接客業である飲食店経営への影響も大きいことから、労働能力に対する影響は無視できない。

判例(2)

大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7853号

- 被害者(喫茶店アルバイト)に残った後遺障害の一つに顔の傷跡があった。

- 加害者の主張

顔に傷跡があっても接客業ができないわけではないため、労働能力への影響はない。 - 裁判所の判断

外貌醜状の程度からすると、原則的には労働能力への影響はない。しかし、被害者が19歳とまだ若く、今後幅広い職業に就く可能性がある中で、傷跡によって職業選択の幅が制限される可能性はある。したがって、労働能力への影響を完全には否定できない。

「減収が生じていない」への対処

被害者に後遺障害が認定されたとしても、その後の被害者の収入が事故前より低下していない場合は、逸失利益がそもそも生じていないと主張されることが考えられます。

しかし、実際それほど減収が生じていなかったとしても、それは本人の努力や勤務先の配慮によるところが大きいと認められれば、逸失利益は請求できる可能性があります。

また、減収が生じていないために逸失利益が認められなかったとしても、交渉次第では、代わりに後遺障害慰謝料を増額させられる可能性があります。

逸失利益は認められなかったものの、事情を考慮して後遺障害慰謝料が増額された判例は、以下の通りです。

判例

京都地方裁判所平成28年(ワ)第1303号

- 被害者(小学1年生の女児)の額に線状痕が残った。

- 加害者側の主張

傷跡は被害者が就労するころには目立たない程度に回復している可能性があること、髪の毛で容易に隠せることから、将来の労働能力に影響するとは言えない。 - 裁判所の判断

傷跡は化粧や髪の毛で隠すことができ、労働能力への影響は考えられないため、逸失利益は認められない。

ただし、髪型の制限が今後女児にとって精神的負担になりえること、傷跡を気にして対人関係などに消極的になる可能性があること、それにより性格形成に影響が出かねないことを考慮し、後遺障害慰謝料を870万円とする。

※後遺障害等級は9級16号であり、本来の相場は690万円。

逸失利益の損害賠償請求に関するよくある質問

続いて、逸失利益の損害賠償請求に関する以下の質問にお答えします。

Q. 基礎収入の証明が難しいときはどうする?

給与所得者の源泉徴収票のように、基礎収入の根拠を示す確実な証拠がないときには、専門知識を駆使して過去の判例や専門書の記載などを提示しながら交渉する必要があります。

たとえば、以下のような場合は基礎収入における交渉が必要になってくる可能性があるでしょう。

基礎収入で交渉が必要になるケース

- 自営業者で確定申告をしていない

- 自営業者で過少申告をしている

- 専業主婦(主夫)、学生、子ども、無職など現実の収入額を証明できない

- 給与所得者で収入が平均より低いが、将来的に平均額を得られる見込みがあった

逸失利益は金額が高額になるほど、相手方の保険会社の対応がシビアになります。被害者側も専門家である弁護士を立てることが重要です。

Q. 労働能力喪失率・期間でもめたときはどうする?

適切な労働能力喪失率・期間にするためには、過去の判例や専門知識を踏まえつつ個別的な事情も考慮し、医師の意見書や日常生活報告書なども用意したうえで交渉しなければなりません。

加害者側の任意保険会社は、労働能力喪失率・期間を低く見積もることで、逸失利益の金額を下げようとすることがあります。

とくに以下の場合は労働能力喪失率・労働能力喪失期間に関して相手方ともめやすいです。

- むちうちによる神経症状や、顔の傷、骨の変形、内臓の異常

「仕事にさほど影響はない」とされ、労働能力喪失率が低く見積もられやすい - 医師や税理士など、67歳を超えても仕事ができる

労働能力喪失期間が通常より長くできる可能性がある - むちうちで後遺障害12級、14級に認定された

労働能力喪失期間が10年(12級)・5年(14級)とされることが多いが、実際の症状などによってはもっと長くなることもある

納得いかないまま示談してしまっても、あとからの追加請求は原則できません。おかしいと思う点がある場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

Q. 減収がないと逸失利益はもらえない?

確かに、たとえ後遺障害が残っていても、労働能力に影響がなかったり減収が生じていなかったりすると逸失利益がもらえないことがあります。

しかし、本当に労働能力に影響が出ていないのか、今現在のみならず将来にも減収が生じないと言い切れるのかは慎重に検討すべきです。

加害者側の任意保険会社が「労働能力に影響がない」「減収が生じていない」といった理由から逸失利益が生じていないために支払わないと言ってきた場合は、速やかに弁護士にご相談ください。

加害者側の任意保険会社が逸失利益を支払おうとしない場合の反論方法について、解説を行います。

Q. 計算機の結果は、そのまま示談交渉で使える?

計算機の結果は参考にはなりますが、そのまま示談交渉に使うには根拠があいまいだったり、正確性に欠けたりする場合があります。

計算機で表示される逸失利益の金額は、賃金センサスや一般的な労働能力喪失率・ライプニッツ係数をもとにした標準的な基準額です。

ただし、実際の示談や裁判では、以下のような要素で金額が増減します。

- 職業や雇用形態(年収・昇給見込み・ボーナスの有無)

- 後遺障害の内容や、仕事への具体的な支障の程度

- 医師の意見書や就労証明など、立証資料の有無

そのため、計算機の結果をそのまま示談交渉時に主張しても、「一般的な概算であり、今回の事案における相場だという根拠に欠ける」と言われてしまう可能性があります。

また、場合によっては計算機の結果よりも高い金額を請求できることもあるでしょう。

よって、計算機の結果はあくまでも参考程度とし、厳密な金額やその金額になる根拠は弁護士に問い合わせることをお勧めします。

逸失利益の計算と請求は弁護士に任せよう

弁護士に相談・依頼することで得られるメリット

弁護士に相談・依頼すれば、適正な逸失利益の金額を計算してもらえるため、被害者にとって不当な結果を避けることにつながります。

逸失利益は、計算方法が複雑であること、計算に様々な要素がかかわることから適正な金額が算定しづらいです。

しかし、被害者や遺族のこれからの生活を支える補償なので、簡単に妥協すべきではありません。

専門家である弁護士の力を借りりて、適切な請求を行うべきでしょう。

逸失利益の計算以外にもメリットあり

弁護士に相談・依頼を行うことで、逸失利益の計算以外にも以下のようなメリットがあります。

- 逸失利益以外の損害についても適切に請求してもらえる

- 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれる

- 証拠の収集について弁護士に手伝ってもらえる

- 示談交渉を行ってもらえる

損害賠償請求のために必要となる手続きについて、専門家である弁護士に任せることができるので、被害者側の負担を減らしつつ、適切な損害賠償金額を請求できる可能性が高まります。

弁護士に依頼するメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で詳しく知ることが可能です。

弁護士費用の負担は減らす方法がある

弁護士への相談や依頼には弁護士費用がかかると思われがちですが、弁護士費用特約を利用することで負担を減らすことが可能です。

弁護士費用特約を利用すれば、相談料や弁護士費用を契約で定められた上限額まで保険会社に負担してもらうことができます。

多くのケースで相談料や弁護士費用は上限額内に収まるので、金銭的な負担を気にすることなく相談や依頼を行うことが可能となるでしょう。

弁護士費用特約を付けていたはずだがどういった特約かよくわかっていない、具体的な使い方を知りたいという場合は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご確認ください。

注目

たとえ、弁護士費用特約が使えなくても弁護士への相談や依頼をおすすめします。

相談料や成功報酬を差し引いても、弁護士を立てた方が多くの金額を得られることが多いためです。

弁護士を立てた方が最終的に得なのかどうかは、相談の際に確認できるため、一度は弁護士への相談を行ってみるべきでしょう。

弁護士への無料相談窓口

アトム法律事務所では、電話・LINEによる無料相談を実施しています。

交通事故案件について経験豊富な弁護士に無料で相談を行うことが可能です。

無料相談の予約受付は24時間体制となっているので、いつでもご連絡ください。

アトム法律事務所

- 全国主要都市に支部を構える法律事務所

- 交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍

アトムが実際に解決した事例:交通事故の解決事例 - ご依頼者様満足度は90%以上

実際のお声:ご依頼者からのお手紙

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了