どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。

本当に助かりました。ありがとう御座います。

交通事故被害者がすべき対応の流れは?示談のポイントや慰謝料も解説

交通事故が起きて被害者になってしまった方は、今後何をすればいいのか、何をしてはいけないのかといった不安を抱えておられるのではないでしょうか。

交通事故の被害者となった場合に対応を誤ると、本来得られるはずの損害賠償金が得られなくなる恐れがあるため、注意が必要です。

この記事では、交通事故の発生から解決までの間に被害者がすべき対応を交通事故の被害者サポートに精通したアトム法律事務所の弁護士が解説しています。

交通事故被害者がすべきでない対応や、使うと便利な保険についても紹介しているので、参考にしてみてください。

目次

交通事故の被害者になった時の対応の流れ

交通事故の被害者になった場合の対応の流れは、主に以下の7フェーズに分けられます。

交通事故被害者がすべき対応の流れ

- 現場の安全確保と警察への通報

- 現場保存と加害者との情報交換

- 警察の捜査への協力

- 保険会社に連絡をする

- 病院の受診・通院

- 後遺障害認定

- 示談交渉

各フェーズについて、交通事故後の対応で被害者がやってしまいがちな以下のNG行為も交えて解説します。

交通事故後のNG行為

- 警察に連絡しない

- 痛みがないからと病院に行かない

- ケガをしているのに物損事故として届け出をする

- 事故現場ですぐに加害者と示談する

(1)現場の安全確保と警察への通報

事故が発生したら、まずは以下のように安全確保と警察への通報をしましょう。

安全確保と警察への通報は、道路交通法上の義務です。違反すると、罰金刑や拘禁刑となる場合があります。

安全確保の方法

- ケガ人の救護

身体や頭部をなるべく揺さぶらないよう気をつけて、意識の確認・移動をする。

意識がない場合や頭部・頸部に出血やしびれがある場合は動かさない。 - 新たな事故の防止

発煙筒などを使って後続車に注意を促す。

状況よっては、事故車両などを安全な場所に移動させる。

安全確保のため事故車などを動かす場合は、可能であれば事故時の状態を写真に残しておくことが望ましいです。

警察への連絡の流れ

以下の内容を110番通報で警察に伝える。

- 事故の発生場所

- ケガ人の有無や人数

- 車の損傷状況

- 危険物があるかどうか

警察への連絡をしないと、道路交通法違反になるだけでなく、以下の点で今後の対応に支障が生まれます。

- 「交通事故証明書」が発行されず、損害賠償請求・保険金請求に支障が出ることがある

- 事故現場の捜査結果をまとめた書類が作成されず、示談交渉で不利になることがある

また、ケガをしているのに物損事故として届け出をすると、人身被害に関する慰謝料・賠償金や保険金の請求に支障が出る場合があります。

特に軽傷の場合は、加害者や警察から物損事故として届け出るよう言われる可能性がありますが、少しでもケガをしているなら、必ず人身事故として届け出ましょう。

(2)加害者との情報交換

警察に連絡した後は、警察の到着を待つ間に加害者との間で連絡先などの情報交換を行いましょう。

主に以下の情報を正確に把握することが大切です。

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- メールアドレス

- 保険会社名

- 保険証券番号

これらは後日、損害賠償請求や保険手続きの際に必要となります。

加害者と連絡が取れなくなったり、情報が不正確だったりすると、被害者側が不利になることもあるため、可能な限り正確にメモまたは写真で残しておくと安心です。

なお、加害者側に自身の情報を伝えることに不安を感じる方もおられるかもしれませんが、事故後の手続きにおいては必然的に情報が伝わることになります。

不安がある場合は、警察の到着を待って立ち会ってもらったうえで情報交換を行ったり、後日、弁護士を通じて連絡をとることも可能です。

加害者との情報交換に不安がある場合は、『交通事故後は当事者同士で連絡を取る?電話の注意点やトラブル対処法も解説』の記事をご覧ください。

(3)警察の捜査への協力

事故現場に警察が到着したら、実況見分捜査や聞き取り捜査が行われます。

これらの捜査は、事故の状況を正確に把握し、責任の所在や損害の程度を明らかにするために重要な手続きです。

- 実況見分捜査

関係者立ち会いのもと、事故現場を捜査すること。基本的に人身事故の場合のみ行われる。 - 聞き取り捜査

事故時の状況について、事故当事者や目撃者などから聞き取る捜査のこと。

捜査の結果は、実況見分調書や供述調書にまとめられます。のちの示談交渉で事故状況を証明する資料にもなりえるので、捜査にはできる限り協力しましょう。

なお、被害者や加害者のケガの状態などによっては、こうした捜査は後日行われることもあります。

その場合でも、後から証言内容が変わらないよう、事故直後の記憶をなるべく詳しくメモしておくのがおすすめです。

実況見分捜査の流れや内容、所要時間などは、『実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響』にて解説しています。

(4)保険会社に連絡をする

警察への連絡が終わったら、自身の保険会社にも連絡を入れておきましょう。

保険によっては、事故にあったら保険会社に連絡するよう定められていることもあります。

この時点で保険を使うかわからなくても保険会社に連絡をし、使える保険を確認しておくとよいでしょう。

この際、弁護士特約が使えるか確認しておくことも重要です。「何かあった時に、費用の負担を大幅に減らして弁護士に依頼ができる」と思うだけでも安心感が生まれます。

(5)病院の受診・通院

交通事故後は、病院を受診してケガを確認し、必要があれば通院しましょう。

交通事故の直後は、興奮やアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあります。

そのため、「大丈夫そうだから病院に行かなくてもいい」と自己判断してしまう被害者も少なくありません。

しかし、例えば交通事故でのケガで多いむちうちは、事故直後ではなく少し時間がたつことで症状が強まる傾向があります。

交通事故から期間が経過した後にケガに気づいて受診しても、交通事故とケガとの間に因果関係がなかったと疑われ、治療費などの請求が拒否される恐れがあります。

ケガの内容にもよりますが、基本的にはまず整形外科を受診するとよいでしょう。

詳しくは、『交通事故後は何科を受診すべき?病院の選び方や早く受診すべき理由』の記事が参考になります。

(6)後遺障害認定

交通事故で後遺症が残り、症状固定(後遺症が残ったこと)の診断を受けた場合は、後遺障害認定の申請をしましょう。

後遺障害認定とは、交通事故で残った後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されることです。

後遺障害1〜14級の後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

- 後遺障害慰謝料

後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償。例えばむちうちで後遺障害14級に認定された場合、過去の判例に基づく相場は110万円。 - 逸失利益

後遺障害により労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入への補償。

後遺障害認定を受けるポイントについては、本記事内で後ほど詳しく解説します。

(7)示談交渉

ケガが完治して治療が終了したり、後遺症が残り後遺障害認定の結果が出たりしたら、加害者側との示談交渉に入ります。

示談交渉の流れは、以下の通りです。

- 加害者側から示談案が届く

- 内容を確認し、示談金額や過失割合などについて交渉

- 双方が合意すれば示談成立

- 示談書作成

- 示談金振り込み

交渉相手は、基本的には加害者が加入する任意保険の担当者です。しかし、場合によっては加害者本人や弁護士が交渉に出てくることもあるでしょう。

また、交渉手段は電話やFAXなどが一般的で、対面交渉はあまりありません。

なお、加害者側が提示してくる示談案は、被害者側にとって不利な内容になっている可能性が高いです。

後ほど本記事内で、示談金の内訳や加害者側からの提示額が低い理由について解説します。合わせてご確認ください。

死亡事故の場合の対応

被害者が亡くなった死亡事故の場合は、事故後の対応をご遺族がしなければなりません。死亡事故の場合にご遺族がする必要がある対応は、以下のとおりです。

- 通夜や葬儀における加害者への対応

- 加害者に参列してほしくなければ、断っても問題ない

- 香典を受け取る場合は、慰謝料とは別物であることを明確に確認しておく

- 警察や検察による取調べへの協力

- 被害者の生前の様子(注意深い人だった、ここを通るときはいつも左右をよく確認していた、など)や加害者への処罰感情を述べる

- 刑事裁判への参加

- 検察に申し出て裁判所から許可が下りれば、被害者参加制度で出廷し、裁判官に意見を述べたり、加害者・証人に質問したりできる

- 相続人の決定

- 示談交渉は相続人が代わりに行う(弁護士に任せることも可能)

- 被害者分の慰謝料・損害賠償金も、相続人間で分割される

- 加害者側との示談交渉

- 一般的には四十九日を過ぎたころに始められる

死亡事故の場合、示談金が高額になりやすいため、示談交渉で加害者側と争いになる可能性が高いです。

大事な家族を亡くした状態で、相手方の対応をするとさらに心労が増します。交渉過程では被害者側にも非があったなど、心無いことをいわれてしまうこともあるでしょう。

また、死亡事故では、被害者の亡くなるタイミングによっては慰謝料に対して相続税がかかる可能性がある点に注意してください。

弁護士を立てると、相手方からの連絡をすべて弁護士に一本化できます。

適切な示談金の受け取りや税金関係への対処だけでなく、ご家族の精神的ストレスを少しでも和らげるためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。

関連記事

被害者が損しないための交通事故での通院方法

事故直後の対応が終わったら、治療をします。

治療をどのように受けるかは今後の示談交渉にも影響することがあるので、ポイントをしっかり確認しておきましょう。

治癒・症状固定まで定期的に通院

治療は、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで続けましょう。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても、大幅な回復は見込めない」と判断されることです。つまり、後遺症が残ったと判断されることだといえます。

自己判断による通院中断には、以下のようなリスクがあります。

【リスク1】事故との因果関係を否定される

通院があいてしまうと、「その後の痛みや症状は事故と関係ないのでは?」と判断され、保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒否される可能性があります。

【リスク2】後遺障害等級の認定が不利になる

後遺症が残った場合でも、継続的な通院の記録がないと、「本当に後遺症なのか」の証明が難しくなり、等級が認定されない原因になります。すると、後遺症に対する補償を受けられません。

【リスク3】慰謝料額が減額される

治療期間が短いと、慰謝料算定で用いられる「通院期間・通院日数」が少なくなるため、最終的な支払額が大幅に下がるリスクもあります。

こうした不利益を避けるためにも、症状が軽く感じても、医師に「もう治療しなくてよい」と判断されるまでは通院を続けるようにしましょう。

加害者側から治療費を打ち切られることもある

まだ治癒・症状固定の診断を受けていないのに、加害者側の任意保険会社から「もう治療を終える時期だから、これ以降の治療費は補償しない」と言われることがあります。

こうした場合でも、治療費が打ち切られるからと治療を無理に終わらせると、上で紹介したリスクが生じます。

加害者側から治療費打ち切りを打診された場合は、以下のように対応しましょう。

- 医師にまだ治療が必要である旨の意見書を書いてもらい、それをもとに治療費打ち切りの延長を交渉する

- 治療費が打ち切られたら、自身の健康保険を使うなどして費用を立て替えながら、最後まで治療を続ける

- 示談交渉の際に、打ち切り後の治療費の補償を求める

治療費打ち切りの対処法については、関連記事『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』にて詳しく解説しています。

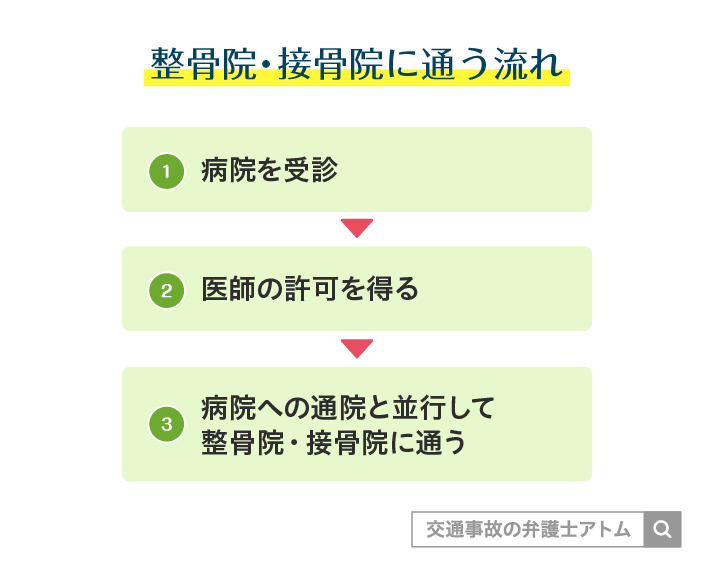

整骨院・接骨院は医師の許可のうえ通院する

ケガが軽傷だったり、病院の立地・診療時間の都合で通院が不便だったりすると、整骨院・接骨院に通いたいと考える人もいます。

交通事故の治療でも整骨院・接骨院に通うことは可能ですが、必ず以下の手順を踏みましょう。

- まずは病院(整形外科など)に通い、ケガの詳細の把握と、医学的行為としての治療を受ける

- 医師の許可を得たうえで、整骨院・接骨院への通院を始める

- 整骨院・接骨院に通い始めても、最低でも月に1回は病院でも診察を受ける

整骨院・接骨院での施術は厳密には医療行為ではありません。

そのため、示談交渉の際、整骨院・接骨院への通院の必要性・相当性が争点となり、結果的に治療費や慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

しかし、医師の許可を得たうえで、定期的に病院にも通いながら整骨院・接骨院に通えば、こうしたリスクを減らせるのです。

整骨院・接骨院への通院をご検討の際には、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる?半額になるって本当?』も合わせてご確認ください。

通院しづらい場合の転院方法と注意点

仕事や家庭の都合で「通院したいけれど続けられない」と悩んでいる方も多いかもしれません。

しかし、先述の通り途中で通院をやめると、慰謝料請求や後遺障害認定などに支障が出かねません。

そのため、無理に治療を中断するのではなく、病院を変更することで対処しましょう。

ただし、以下の点には要注意です。

- 医師に相談してから変更する

勝手に転院すると、継続的な診療記録が途切れてしまい、治療の正当性を疑われる原因になります。

まずは通っている病院の医師に相談し、紹介状を書いてもらいましょう。 - 変更後も定期的に通院する

通院頻度があまりにも少ないと、「治療の必要がない」と判断されることがあります。

転院後も、継続して通院する姿勢を見せることが大切です。

治療をやめたい場合の対処法を知りたい方は『交通事故の治療はいつまで?平均治療期間や勝手にやめるリスク、やめるタイミング』の記事を参考にしてみてください。

適切な後遺障害認定を受けるためのポイント

交通事故で症状固定と診断され、後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。

しかし、後遺障害認定では必ずしも適切な結果を得られるとは限りません。では、どのようにすれば適切な結果を受けられる可能性が高まるのか、ポイントを解説します。

被害者請求で申請をする

後遺障害認定を受けるための申請では、被害者請求か事前認定のどちらかの方法を選びます。この際、被害者請求を選択することがポイントです。

被害者請求とは、必要書類をすべて被害者側でそろえて加害者側の自賠責保険会社に提出し、そこから書類が審査機関に渡る申請方法です。

後遺障害認定は基本的に書類審査ですが、被害者請求なら書類のブラッシュアップや追加書類の添付ができます。そのため、審査対策がしやすいのです。

事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意し、審査機関に提出してくれます。

そのため被害者側が書類対策をすることは難しく、最低限の質・種類の書類になってしまいがちです。

後遺障害申請について詳しくは、関連記事『交通事故で後遺障害を申請する』をご確認ください。

提出書類をしっかり作りこむ

先述の通り、後遺障害認定は基本的に書類審査です。そのため、書類対策をしっかりすることが適切な認定のカギとなります。

ではここで、適切な認定を受けるために、書類対策において確認すべきことを解説します。

医師の診断内容は適切かつ十分に記載されているか

診断書に症状や障害の具体的な内容、日常生活への影響がきちんと記載されていないと、後遺障害と判断されない可能性があります。

医師に診断書を書いてもらう際は、日常生活で困っている点・具体的な症状を詳しく伝え、弁護士のチェックも受けることが重要です。

また、症状の今後の見通しについて、改善の余地があるような記載がされていると審査で不利になります。症状が完治せず残ったことが明記されているかも確認しましょう。

症状の一貫性・継続性はアピールできているか

症状が途中で変わっていたり、特定の状況でのみ現れるものであったりすると、「ケガは本当は治っているのではないか」「後遺障害認定するほどの症状ではないのではないか」として、認定に不利になることがあります。

継続的な通院記録や一貫した自覚症状などをアピールできる書類になっているか、確認しましょう。

画像診断や検査記録は十分か

後遺障害認定を受けるには、画像検査をはじめとする検査結果で症状の存在・程度を示す必要があります。

ただし、医師が治療方針を検討するために実施する検査と、後遺障害認定で必要な検査とは違うことがあります。

後遺障害認定で必要な検査については弁護士のほうが詳しいこともあるので、一度相談してみることがお勧めです。

狙う等級の認定基準を踏まえた対策ができているか

後遺障害等級には1~14級があり、例えば14級9号のように、同じ級の中にも複数の号があります。そして、それぞれに認定基準が定められています。

自身の後遺症がどの等級に該当しうるものであり、その等級の認定基準が何なのか把握せずに書類対策をしても、的外れになる可能性があります。

どのような症状が後遺障害何級に該当しうるのかは、関連記事『症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法を解説』で解説しています。

ただし、該当しうる等級の判断や認定基準の把握では、専門知識や過去の事例に関する知識も必要です。的確な対策をするためにも、まずは弁護士にご確認ください。

被害者が示談交渉で不利にならないためのポイント

示談交渉は、受け取れる慰謝料や損害賠償額を決める重要なフェーズです。

交渉次第では相場よりも大幅に低い金額しか得られないこともあるので、交渉で不利にならないためのポイントを押さえていきましょう。

加害者側の提示額には増額の余地がある

示談交渉は基本的に、加害者側の任意保険会社から慰謝料や賠償金の提示を受けるところから始まります。

この際、加害者側が提示してくる金額には増額の余地が大いにあることがほとんどです。すぐに鵜呑みにして合意しないようにしましょう。

交通事故の慰謝料には、相場が3種類あります。示談交渉時に加害者側の提示額が低いのは、このうち「慰謝料額が低くなる基準(任意保険基準や自賠責基準)」を用いているからです。

- 国が定める最低限の基準に基づく相場(自賠責基準)

- 各保険会社が独自に定める基準に基づく相場(任意保険基準)

- 過去の判例に基づき、裁判所や弁護士も用いる基準に基づく相場(弁護士基準)

例えば、14級の後遺障害慰謝料を計算する場合、弁護士や裁判所は「弁護士基準」を用いるため相場は110万円です。

しかし、加害者側の任意保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」を用いるため、同じ14級でも相場は32万円程度になってしまうのです。

法的正当性の高い金額は弁護士を立てて主張すべき

弁護士基準の慰謝料を獲得するには、示談交渉で弁護士を立てることがポイントです。

加害者側の任意保険会社は、日々仕事として示談交渉をしているプロです。

また、弁護士基準は本来「裁判を起こした場合に認められうる金額基準」なので、示談交渉時点で被害者が主張しても、受け入れられる可能性は低いです。

しかし、弁護士を立てれば以下の点から、加害者側の提示額を大幅に増額させられる可能性があります。

- 加害者側の任意保険会社は「弁護士の主張を拒否すると裁判になるかも」と考え、示談交渉時点でも譲歩の姿勢をとりがち

- 弁護士なら過去の事例や法的根拠に基づき、しっかりと交渉ができる

「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用を保険でまかなえるため、実質的な自己負担なしで依頼できるというメリットもあります。

早い段階で弁護士に相談して、必要な準備を始めておくことが大切です。

詳しくは、関連記事『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』にてご確認ください。

弁護士の交渉によって示談金が大幅増額した事例

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

示談交渉開始のタイミングと時効を押さえる

事故現場のみならず、交通事故の損害が確定するより前に示談交渉に入るのは避けてください。

損害が確定していない段階では、将来的に必要となる治療費や慰謝料を正しく見積もれないからです。

原則として、示談は1度成立したら撤回や再交渉はできず、あとから新たな損害が発覚しても、追加の請求はできません。

示談交渉は、以下のタイミングで開始しましょう。

損害が確定し、示談ができるタイミング

| 事故の種類 | 損害確定のタイミング |

|---|---|

| 物損事故 | 修理費用などの見積もり後 |

| 人身事故 (後遺障害なし) | 治療終了後 |

| 人身事故 (後遺障害あり) | 後遺障害等級認定の結果通知後 |

| 死亡事故 | 四十九日などの法要後 |

また、損害賠償請求権(加害者に対して損害賠償請求できる権利)には消滅時効があります。

損害賠償請求権の時効成立期間

(2017年4月1日以降に発生した事故の場合)

| 損害の例 | 時効成立期間 |

|---|---|

| 物損に関する損害 | 事故発生日の翌日から3年 |

| 人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |

| 人身に関する損害 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日から5年 |

| 人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |

| 加害者不明の損害 | 事故発生日の翌日から20年※ |

※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。

※途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。

※保険会社に対する保険金の請求は、上記の表に関わらず起算日から3年で時効が完成する

後遺障害認定に時間がかかったり、交渉に行き詰まったりすると、時効が迫ってくることもあるでしょう。時効が迫っていることを利用して、加害者側がより強気な態度に出てくることも考えられます。

時効に関して心配なこと、お困りごとがあれば、速やかに弁護士までご相談ください。

関連記事

交通事故で被害者が請求できる慰謝料の相場は?

続いて、交通事故の被害者が請求できる慰謝料・賠償金について解説します。

交通事故の慰謝料・賠償金一覧

交通事故の被害者が請求できる示談金の内訳は、損害の内容により異なります。ここでは、一般的なものを見てみましょう。

- 傷害に関する費目

- 入通院慰謝料

ケガを負った精神的苦痛の補償 - 休業損害

交通事故の影響で仕事を休んだことにより減った収入の補償 - 治療関係費

診察代、手術代、薬代など、ケガの治療に要した費用の補償 - 入院雑費

入院中のガーゼ代、電話代など、入院中に要した費用の補償 - 付き添い看護費

医師の指示により入通院に近親者や職業付添人が付き添った費用の補償 - 通院交通費

- 診断書作成費 など

- 入通院慰謝料

- 後遺障害に関する費目

- 後遺障害慰謝料

後遺障害を負った精神的苦痛の補償 - 後遺障害逸失利益

後遺障害を負ったため減った将来的な収入の補償

- 後遺障害慰謝料

- 物損に関する費目

- 車両の修理費 など

- 死亡に関する費目

- 死亡慰謝料

死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛の補償 - 死亡逸失利益

死亡により得られなくなった生涯収入の補償 - 葬祭関係費

- 死亡慰謝料

交通事故の賠償金の中には、実費として生じたものを請求するものもある一方、一定の計算方法に従って金額を算出するものもあります。

ここでは、慰謝料・逸失利益の計算方法を紹介します。

(1)入通院慰謝料の相場・計算方法

入通院慰謝料は、弁護士基準の場合「慰謝料算定表」から確認できます。

むちうちや打撲などでは軽傷用、それ以外の場合は基本的に重傷用をご覧ください。

軽傷用の慰謝料算定表

重傷用の慰謝料算定表

また、自賠責基準では以下の計算式から入通院慰謝料を算定します。

入通院慰謝料(自賠責基準)=4,300円×対象日数

対象日数は、以下のうち少ない方を採用

- 治療期間

- 実治療日数(実際に治療を受けた日数)×2

(2)後遺障害慰謝料の相場・計算方法

後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに決められており、以下の通りです。

| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

たとえばむちうちでしびれや痛みなどの後遺障害が残った場合は、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料については、関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』でも詳しく解説しています。

(3)死亡慰謝料の相場・計算方法

死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分(主に配偶者・両親・子)があります。

弁護士基準では遺族分もあらかじめ含めた金額が設定されており、自賠責基準では遺族の人数や扶養の有無に応じて金額を計算します。

具体的には以下の通りです。

| 被害者 | 自賠責 | 弁護士 |

|---|---|---|

| 一家の支柱 | 400 (350) | 2,800 |

| 母親 配偶者 | 400 (350) | 2,500 |

| 独身の男女 | 400 (350) | 2,000~2,500 |

| 子ども | 400 (350) | 2,000~2,500 |

| 幼児 | 400 (350) | 2,000~2,500 |

| 遺族1名※ | + 550 | – |

| 遺族2名※ | + 650 | – |

| 遺族3名以上※ | + 750 | – |

| 被扶養者有※ | + 200 | – |

慰謝料の単位:万円

遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)

( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

※該当する場合のみ

(4)逸失利益の相場・計算方法

逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。

それぞれの計算方法は、以下の通りです。

- 後遺障害逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

- 死亡逸失利益=基礎収入額 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

簡単に言えば、後遺障害が残り労働能力が低下した状態、あるいは死亡して働けなくなった状態で、症状固定年齢あるいは死亡年齢から67歳までの間に生じる減収が、逸失利益です。

ただし、何歳までの期間を逸失利益の対象とするかは、状況によっても変わることがあります。

逸失利益は、数百万円~1,000万円以上になることもあります。計算が複雑ですが、以下の計算機でも大まかな目安を確認できるので、ご活用ください。

こんな時どうする?交通事故対応でよくあるお困りごと

続いて、交通事故の被害者が事故対応についてよく悩む以下の点について、お答えしていきます。

- 物損事故として届け出た後にケガが発覚したら?

- 加害者の示談案の内容は正しいか、どう判断する?

- 交通事故の被害者が使える保険には何がある?

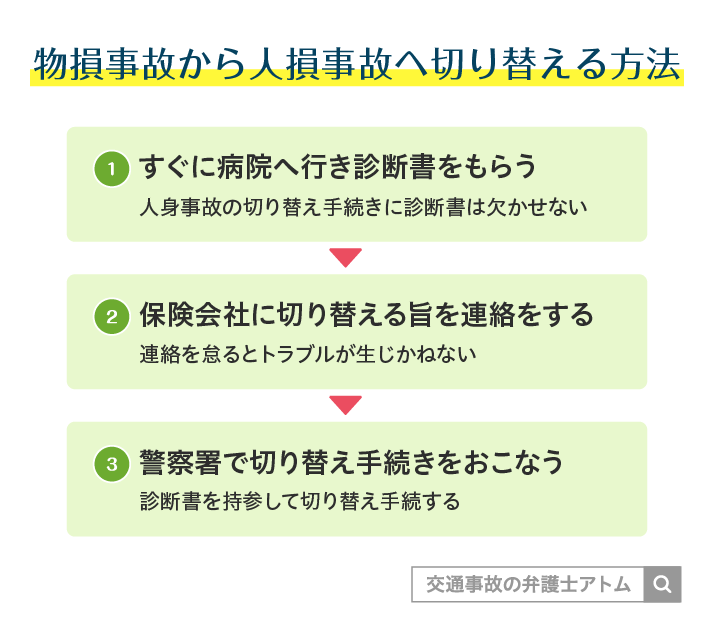

物損事故として届け出た後にケガが発覚したら?

ケガをしているのに物損事故として届け出てしまったり、物損事故として届け出た後にケガが発覚したりした場合は、人身事故への切り替え手続きをしましょう。

人身事故への切り替え手続きをしていないと、加害者側から治療費や慰謝料といった人身被害に関する賠償請求を否定されるなど、トラブルが生じるおそれがあるからです。

また、物損扱いでは警察による「実況見分調書」も作成されず、事故状況を示す資料が少なくなります。その結果、示談交渉で不利になることも考えられます。

同様の理由で、もし加害者側や警察から物損事故として届け出るよう言われたとしても、ケガをしているなら人身事故として届け出るようにしてください。

物損事故として届け出ることで生じるリスクについては、人身事故の賠償金について解説した記事『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』も併せてお読みください。

物損事故を人身事故として届出直す方法

物損事故から人身事故へ切り替えるためには、病院で診断書を作成してもらい、警察へ提出するようにしましょう。

ただし、事故から時間が経ちすぎているとケガと交通事故の因果関係を疑われ、切り替えを拒否される可能性があります。

よって、人身事故への切り替え手続きは交通事故の発生から10日以内におこなうのが望ましいです。

関連記事

物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる

加害者の示談案の内容は正しいか、どう判断する?

加害者側が提示する示談案の内容は、正しくないことが多いため、まず鵜呑みにしないようにしてください。

そのうえで、適切な示談金額などを確認したい場合は、弁護士にご相談ください。

交通事故慰謝料の計算方法やおおまかな相場はご自身で調べることも可能ですが、実際の相場は事故の個別的な事情に応じて柔軟に変わります。

「インターネットで調べた相場はもっと高かった」という主張では加害者側には聞き入れてもらえないため、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

例えばアトム法律事務所では無料電話・LINE相談を行っており、示談案の内容に関するご相談も可能です。

交通事故の被害者が使える保険には何がある?

交通事故に遭った被害者が使える保険には、以下のものがあります。

- 健康保険

治療費を一旦被害者側で立て替える時に使うと、立て替え負担が減る。 - 労災保険

業務中・通勤中の交通事故であれば使える。 - 人身傷害補償特約

上限額内で実際の損害賠償額と同じ金額を受け取れる。(保険金額は、加入する保険会社の基準で計算) - 搭乗者傷害保険

被害者だけでなく、事故時に車に同乗していた人も保険金を受け取れる。 - 車両保険

車の修理費などに関する保険金を受け取れる。加害者不明の事故や、加害者が任意保険未加入の事故で使える。 - 無保険車傷害保険

加害者不明の事故や、加害者が任意保険未加入の事故で、被害者が死亡または後遺障害を負った場合に使える。

使える保険は、被害者自身の保険加入状況によっても異なります。

『交通事故被害者が使える保険の種類と請求の流れ|自分の保険もチェック』も参考にしつつ、詳細はご自身の保険会社にお問い合わせください。

めんどくさい事故後の対応や示談は弁護士へ依頼

ここまで交通事故被害者がすべき事故対応を解説してきましたが、ケガの治療や日常生活への復帰などもある中、スムーズかつ適切に対応するのは難しいものです。

そこでおすすめなのが、弁護士に対応を依頼することです。

弁護士に対応を依頼すべき理由や、弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。

交通事故被害者が弁護士に相談・依頼すべき3つの理由

交通事故の被害者になってしまったときは、弁護士を立てて対応を任せることも検討してみてください。

弁護士への依頼をおすすめする理由は、以下の3つです。

- 示談金の大幅な増額が見込める

- 示談交渉や各種手続きを任せられる

- 交通事故の速やかな解決が期待できる

それぞれの理由について、具体的に解説していきます。

また、弁護士に依頼するメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

理由(1)示談金の大幅な増額が見込める

先述の通り、加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料額は低く、弁護士基準で算定し直すと2倍~3倍も高額になることは珍しくありません。

ただし、弁護士基準で計算した示談金を支払うよう被害者自身が主張しても、加害者側の任意保険会社が認めることはほとんどないでしょう。

しかし、弁護士を立てれば以下の理由により被害者側の主張が通りやすくなり、弁護士基準に近い金額の獲得も期待できるのです。

- 加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れて示談交渉で話をまとめようとする

- 弁護士が出てきたら譲歩の姿勢をとるという方針をとっている保険会社もある

実際に、アトム法律事務所では以下のような示談金大幅増額の実績があります。

増額事例(1)むちうちで後遺障害なし

| 傷病名 | 頸椎捻挫 |

| 後遺障害等級 | 非該当 |

| 当初の提示額 | 67万円 |

| 最終的な回収額 | 182万円 (115万円の増額) |

増額事例(2)骨折で後遺障害11級

| 傷病名 | 12胸骨圧迫骨折 |

| 後遺障害等級 | 11級7号 |

| 当初の提示額 | 468万円 |

| 最終的な回収額 | 960万円 (492万円の増額) |

増額事例(3)脳挫傷などで後遺障害1級

| 傷病名 | 脳挫傷、くも膜下出血、頭蓋骨骨折 |

| 後遺障害等級 | 1級1号 |

| 当初の提示額 | 1,193万円 |

| 最終的な回収額 | 3,500万円 (2,307万円の増額) |

この他にも、アトム法律事務所は多くの事案を解決に導いてきました。アトムの弁護士が実際に解決した事例については「交通事故の解決事例」のページでまとめています。あわせてご確認ください。

関連記事

交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

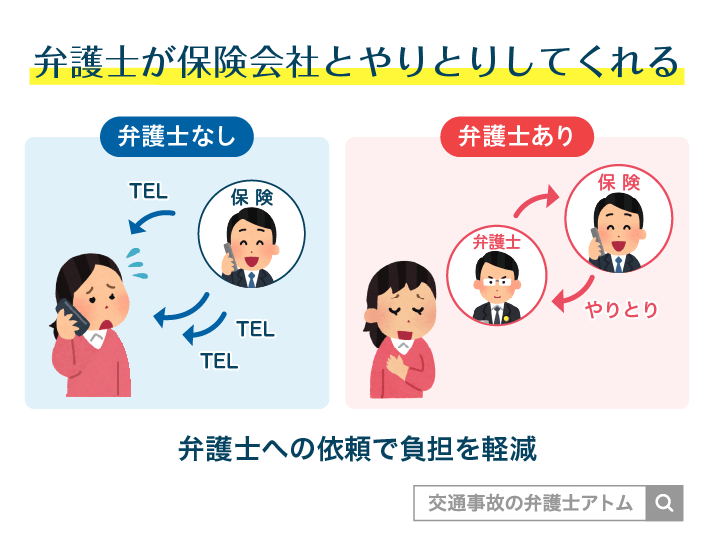

理由(2)示談交渉や各種手続きを任せられる

交通事故の被害者になったら、治療や日常生活への復帰と並行して、以下のように多くの手続きを行わなければなりません。

- 交通事故の発生から解決に至るまで加害者側の任意保険会社とのやり取り

- 治療費打ち切りなどの対応

- 休業損害の申請

- 後遺障害等級認定の申請

- 加害者側の自賠責保険会社への被害者請求

- 示談金の算定

- 示談交渉で過失割合を主張するための証拠の収集

- 示談交渉

- 示談交渉が進まないときのADR、調停、裁判の検討

手続きの手順や流れを詳しく知らない被害者本人が行うことは、非常に困難といえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、上記のような交通事故の損害賠償に関する手続きを任せられます。

被害者の方は、各種手続きの手間やストレスから解放され、ケガの治療や日常生活への復帰に専念することができるのです。

とくに示談交渉では、加害者側の任意保険会社が被害者の主張を拒否したり、高圧的な言動を取ったりするケースが散見されます。

加害者側の任意保険会社とのやり取りに大きなストレスを覚え、弁護士に相談される方は決して珍しくありません。

交通事故の交渉ごとに関するストレスを減らし、日常生活への速やかな復帰を目指すためには、弁護士への相談が有効なのです。

関連記事

理由(3)交通事故の早期解決が期待できる

弁護士に依頼すれば、交通事故の早期解決も期待できるでしょう。

後遺障害等級認定や被害者請求などの申請、示談金の算定や根拠の収集、示談交渉といった手続きは、被害者自身で行おうとするとどうしても時間がかかってしまいます。

交通事故に多く携わってきた弁護士であれば、各種手続きや加害者側とのやり取りを効率的かつ適切に行えるのです。

また、加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、示談交渉がスムーズに進みやすくなるのも、早期解決が期待できる理由の1つといえるでしょう。

交通事故を早期解決することで、示談金を早めに受け取ることができます。

実際にアトム法律事務所にご依頼いただいた方からのお手紙を紹介します。

ご依頼者様からのお手紙

毎日毎日頭の中の不安から開放され、やっと新しいスタートを切れます。(神経症状、醜状障害の増額事例)

このご依頼者様は、相手方の任意保険会社の対応の遅さに納得がいかず、できるだけ早期の解決を求めてアトム法律事務所へご相談いただきました。すでに後遺障害認定済ということで、弁護士基準での補償を求めた交渉を進め、ご依頼から2ヶ月というスピードで示談が成立したのです。

【弁護士費用が不安な方へ】費用負担を減らす方法とは?

弁護士に依頼をするメリットがわかったとしても、弁護士を入れた増額分と、弁護士費用の差額が気になる方もおられるでしょう。

たとえば弁護士を入れて10万円増額できても、弁護士に支払う報酬が20万円だとすると、結局弁護士を入れて余計に費用が掛かった「費用倒れ」という状態に陥っています。

「弁護士への相談を考えているが、弁護士費用が不安」という方には、以下の方法をおすすめします。

- 「弁護士費用特約」を利用する

- 各弁護士事務所が実施している無料法律相談で見積もりをとる

「弁護士費用特約」を利用する

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。

補償の上限額は保険によって異なることもありますが、基本的に、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを、保険会社が負担してくれます。

示談金が最終的に数千万円にのぼらない限り、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。

よって、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用の負担がないといえるのです。

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されていることがあります。

また、被害者自身だけではなく、被害者の家族の保険に付帯されている場合も使用できることが多いです。

弁護士費用が不安なときは、まず保険契約状況を確認してみることをおすすめします。

特に、被害者自身に過失のないもらい事故の場合には被害者側が任意保険会社の示談代行サービスを利用できないことから、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を行ってもらうべきでしょう。

関連記事

各弁護士事務所が実施している無料法律相談で見積もりをとる

弁護士費用特約が利用できない場合は、各弁護士事務所が実施している無料法律相談を活用するとよいでしょう。

無料相談では、弁護士費用や、弁護士に依頼することで示談金がどれくらい増額するかについて確認できます。

弁護士に依頼したことで得られる利益を弁護士費用が上回る「費用倒れ」にならないか、依頼する前の段階で知ることができるのです。

弁護士費用をさらに抑えたい場合は、複数の弁護士事務所から見積もりをとることも検討するとよいでしょう。

電話やメール、LINEで無料相談できる弁護士事務所もあります。

交通事故に関する悩み事を相談するついでに、弁護士費用の見積もりをとってみるとよいでしょう。

関連記事

交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準

交通事故被害者の対応についてアトムの無料相談を受けよう

交通事故を弁護士に依頼すれば、示談金の増額、示談交渉や各種手続きの代理やサポート、交通事故の早期解決などが期待できます。

加害者側との示談が1度成立すると、原則的に撤回することはできません。

あとから「本来ならもっと多くの示談金をもらえたはずなのに…」と悔やむことを防ぐためにも、交通事故の被害者になったら、1度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる無料相談を実施しています。

すべての損害が確定したタイミングであれば、示談金算定も可能です。

スキマ時間で相談できるので、治療や日常生活への復帰に忙しい方も気軽にご利用ください。

もちろん、無料相談のみのご利用でも大丈夫です。

相談予約は24時間365日受け付けています。

まずはお気軽にお問合せください。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了