どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。

本当に助かりました。ありがとう御座います。

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?

弁護士基準とは、交通事故慰謝料の算定基準の1つです。任意保険基準や自賠責基準といったほかの基準よりも高額で、法的正当性の高い相場を算定できます。

一方、保険会社から提示される慰謝料の金額は、弁護士基準で算出される金額より低額であることが多いので増額交渉が必要となります。

そこで今回は、弁護士基準の概要やほかの基準との違い、弁護士基準にするにはどうすればよいのかを、わかりやすく解説していきます。

「納得できる慰謝料」を得るために、ぜひ参考にしてください。

目次

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?

交通事故の慰謝料には、複数の算定基準が存在します。

なかでも「弁護士基準(裁判基準)」は、法的根拠に基づいた最も高額な基準です。

この章では、弁護士基準の意味や特徴、他の基準との違いについて詳しく解説します。

弁護士基準は法的正当性の高い慰謝料算定基準

弁護士基準とは、実際の裁判例をもとにした慰謝料の算定基準です。

弁護士基準は「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」という専門書に掲載されており、弁護士はこの本を参照して慰謝料の金額を判断します。

また、裁判所も慰謝料の計算ではこの基準を用いるため、弁護士基準は裁判基準と呼ばれることもあります。

弁護士基準は「裁判になったらこのくらいの金額を回収できる」という金額を算定するための基準であり、この基準で算出される金額は、法的正当性の高い慰謝料相場と言えるでしょう。

関連記事

赤い本の損害額算定基準で慰謝料を確認!青い本との違いもわかる

他の2つの基準(自賠責・任意保険)との違い

慰謝料の算定には、弁護士基準以外に自賠責基準と任意保険基準が存在します。

- 自賠責基準

国が定めた最低限の補償水準。 - 任意保険基準

加害者側の任意保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準に若干上乗せされている程度で、法的な根拠は明確でないことが多いです。

自賠責基準は、交通事故被害者に対して最低限の補償をする「自賠責保険」からの支払額を算定するためのものです。そのため、自賠責保険で算出される金額は最低限となっています。

そして、自賠責基準だけでは足りない分を補償してくれるのが任意保険会社であり、この任意保険会社が各社独自に定めているのが、任意保険基準です。

慰謝料が自賠責基準に近い金額になるほど、任意保険会社からの支払額は少なく済みます。よって、任意保険会社は自賠責基準に近い基準を任意保険基準として設定し、この基準に沿った金額を提示してくるでしょう。

弁護士基準での慰謝料計算・相場

弁護士基準で請求した場合、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

慰謝料の種類ごとに、具体的な相場や計算方法を紹介します。

- 入通院慰謝料

事故のケガを治療するために入通院したことで生じる慰謝料 - 後遺障害慰謝料

事故のケガが完治せず後遺障害が残ったことで生じる慰謝料 - 死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡したことで生じる慰謝料

入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は「慰謝料算定表」を用いて算定します。入院期間・通院期間に応じた金額が、30日単位で設定されているのです。

弁護士基準で用いる入通院慰謝料算定表には重傷用・軽傷用があるので、以下のように使い分けてください。

- むちうち・擦り傷・打撲など、レントゲンやMRIなどに異常が写らない場合は軽傷の算定表を使う

- それ以外の場合は重傷の算定表を使う

軽傷の算定表

重傷の算定表

*入院なし、通院3ヶ月、実治療日数:30日の場合。**遺族の人数、扶養の有無により変動。

入通院慰謝料の算定表は、次の点に気を付けてご利用ください。

入通院慰謝料の算定表の見方

- 「1月」は30日のこと

- 入院日数、通院日数の交わるところが入通院慰謝料の金額を示す

- 通院期間に対して、通院頻度が低い時は、算定表通りには支払われない

- 「通院が3ヶ月と5日」のように端数がある場合は、別途計算が必要

(通院3ヶ月分+(通院4ヶ月分ー通院3ヶ月分)×5/30)

弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の計算機を利用することで簡単に確認可能です。

特に、入通院月数に端数がある場合は計算機を使うことで、より正確な相場がわかります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。弁護士基準の場合、後遺障害慰謝料は110万~2800万円です。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 2370万円 |

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

| 7級 | 1000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害慰謝料は、最終的な損害賠償額の中でも大きな割合を占める重要な項目です。

また、後遺障害が認定されれば、逸失利益(将来得られたはずの収入)も加算されるケースが多く、総額はさらに大きくなります。

何級の後遺障害等級ならどのような後遺症があたるのか、等級ごとの認定基準を知りたい方は関連記事『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の一覧表を参照してください。

死亡慰謝料

弁護士基準における死亡慰謝料は、被害者の立場に応じて金額の相場が定められています。

主に「一家の支柱」「配偶者や子ども」「独身・単身者」といった分類ごとに、支払われる慰謝料の目安が異なります。

なお、死亡慰謝料には被害者本人分だけでなく、遺族分(主には配偶者、親、子)もあります。弁護士基準の場合はすべて含めて以下の金額が設定されています。

死亡慰謝料の相場

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他の場合 | 2000万円~2500万円 |

死亡事故の場合、相続・分配のことや、死亡逸失利益・葬儀費用といった慰謝料以外に請求するものなど注意点が多いです。

遺族の方には、関連記事『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』もあわせてお読みいただくことをおすすめします。

弁護士基準はどれくらい高い?ほかの基準との比較

慰謝料を算定する基準として、弁護士基準とその他の基準(自賠責・任意保険基準)では金額に大きな差があります。

以下は、代表的なケースにおける慰謝料の比較です。

任意保険基準は非公開のため記載していませんが、自賠責基準と同程度か多少増額した金額であることが多いでしょう。

【表:基準ごとの慰謝料金額比較|入通院・後遺障害・死亡】

| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料(軽傷・3ヶ月通院*) | 25万8000円 | 53万円 |

| 後遺障害慰謝料(14級) | 32万円 | 110万円 |

| 死亡慰謝料(一家の支柱) | 400万~1350万円** | 2800万円 |

*入院なし、通院3ヶ月、実治療日数:30日の場合

**遺族の人数、扶養の有無により変動

もう少し詳しく各慰謝料を比較してみましょう。

入通院慰謝料の比較

弁護士基準の場合、入通院慰謝料は入院月数・通院月数に応じて金額が設定されていました。

一方、自賠責保険では4,300円を日額として、「実治療日数×2」または「治療期間」の少ないほうをかけて入通院慰謝料を算定します。

たとえば、入院せず通院のみした場合の慰謝料比較は以下の通りです。

| 通院月数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (軽傷) | 弁護士基準 (重傷) |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | 12万9,000円 | 19万円 | 28万円 |

| 3ヶ月 | 38万7,000円 | 53万円 | 73万円 |

| 6ヶ月 | 77万4,000円 | 89万円 | 116万円 |

後遺障害慰謝料の比較

後遺障害慰謝料は、弁護士基準でも自賠責基準でも後遺障害等級ごとに金額が設定されています。

| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

死亡慰謝料の比較

弁護士基準では、死亡慰謝料は被害者の家族内での立場に応じて決まっており、遺族分の金額もあらかじめ含まれています。

一方、自賠責基準では本人分は400万円とされており、遺族の人数や扶養の有無に応じて金額を加算する仕組みです。

例えば被害者が一家の支柱だった場合を比較すると、以下の通りです。

| 遺族の人数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 0人 | 400万円 | 2800万円 |

| 1人 | 950万円 (1150万円) | 2800万円 |

| 2人 | 1050万円 (1250万円) | 2800万円 |

| 3人以上 | 1150万円 (1350万円) | 2800万円 |

()は扶養ありの場合

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには?

交通事故の慰謝料は、弁護士基準で算定したものが法的正当性の高いものといえます。

しかし、加害者側は弁護士基準よりも低額な金額を提示してきます。そうした中で慰謝料を弁護士基準にするにはどうしたらよいのか、解説します。

示談交渉で弁護士を立てる

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、弁護士を立てることが重要です。

弁護士基準で慰謝料を受け取るためには、保険会社との示談交渉を適切に進めることが不可欠です。

しかし、被害者が個人で示談交渉を行うのはハードルが高く、十分な知識や交渉力がなければ、正当な金額を引き出すことは難しいでしょう。

一方、示談交渉を弁護士に依頼すると、示談交渉の段階で加害者側が「裁判リスク」を意識しはじめます。

具体的には、相手側にとって以下のような懸念が生まれます。

- 裁判になれば、弁護士基準での賠償金が認められる可能性が高まる

- 裁判の準備や対応には手間と時間がかかる

- 判決によっては、裁判費用や遅延損害金など追加の支払いが生じることもある

こうしたリスクを避けるため、保険会社は早期の示談成立を目指す傾向が強くなり、結果として慰謝料が増額されるケースが多くなるのです。

民事裁判を起こす

民事裁判を起こすことも、慰謝料を弁護士基準にする方法として考えられます。裁判所は弁護士基準を用いて慰謝料を算定するからです。

示談交渉で弁護士を立てて弁護士基準を目指す場合、実際には弁護士基準の8割~9割程度での合意となることが多いです。

しかし、裁判では弁護士基準が満額認められる可能性があるという点は、裁判のメリットでしょう。

ただし、ほかの要因によって必ずしも弁護士基準通りになるとは限りません。

「示談で話をまとめておいたほうが、慰謝料が高額になった」という結果になることもあります。また、仮に敗訴すると裁判費用なども被害者側で負担しなければなりません。

裁判で加害者側と争うには基本的に弁護士が必要という点から考えても、まずは弁護士を立てての示談交渉で弁護士基準を目指すのが現実的でしょう。

関連記事

交通事故の裁判の流れや費用は?民事裁判になるケースや出廷の必要性も解説

【実例あり】弁護士基準より慰謝料が増額されたケースとは?

弁護士基準は最も高額とされる基準ですが、場合によってはそれ以上に慰謝料が増額されるケースもあります。

この章では、増額が認められた裁判例を交えながら、どのような条件で金額が上がるのかを具体的に見ていきます。

減額されるパターンとその対策についても触れます。

弁護士基準を超えて増額されるケース

弁護士基準はあくまで「目安」であり、裁判ではさらに高額な慰謝料が認定されるケースもあります。

例えば以下のような事情がある場合、増額が認められることがあります。

- 加害者に重大な過失や悪質性がある場合

(例:スピード違反、信号無視、ひき逃げ、飲酒・無免許運転など) - 被害者やその家族が事故の影響で精神的苦痛を大きく受けた場合

(例:家族がうつ病・PTSDになるなど) - 慰謝料が他の損害(逸失利益・休業損害)を補う役割を果たす場合

(例:後遺障害が認められるが減収がないなど)

裁判では、こうした個別事情を詳細に審理したうえで、弁護士基準よりも高額な慰謝料が認定されることがあります。

そのため、被害状況に即した主張や証拠提出ができれば、慰謝料のさらなる増額も見込めるでしょう。

実際に慰謝料が弁護士基準以上に増額された裁判例

実際の裁判において、弁護士基準を上回る慰謝料が認められたケースもあります。

以下は、重大な後遺障害が残った被害者について、弁護士基準よりも増額された実例です。

判例(1)弁護士基準より1000万円以上増額|加害者の過失を考慮

後遺障害別表第1の1級1号|東京地立川支判平26.8.27

| 慰謝料 | 認定金額 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料※ | 420万円 | 約324万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 3600万円 | 2800万円 |

| 父母への慰謝料 | 800万円 | 原則なし |

※入院実日数372日、総治療期間374日

被害者は時効当時7歳で、頸髄損傷により四肢麻痺・呼吸麻痺・膀胱直腸障害などのきわめて重大な後遺障害が残り、後遺障害別表第1の1級1号に認定されました。後遺障害等級の中でも最も重く、生命の維持に他者の介護が必要不可欠な状態になったのです。

さらに、加害者側が制限速度を時速30km以上超過していたこと、徐行しなかったこと、カーブミラーを見ていなかったことなどの複数の重大過失があったことを考慮して、相場以上の4400万円(父母分含む)の後遺障害慰謝料が認められました。

判例(2)弁護士基準より約40万円増額|日常の不便を考慮

後遺障害14級9号|大阪地判平成25.12.3

| 慰謝料 | 認定金額 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 190万円 | 約194万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 150万円 | 110万円 |

※入院実日数34日、総治療期間487日

被害者は膝の痛みについて、後遺障害14級9号に認定されていました。

裁判所はこの症状について、医学的な証明は無いとしつつも症状がある程度強度であること、膝を曲げられないため銭湯まで入浴しに行っていること、派生症状として腰痛を発症していることなどを考慮し、後遺障害慰謝料を相場より40万円高く認定しました。

裁判では被害者の実情を主張することも、非常に大事であることがわかります。

さらに多くの慰謝料事例を調べたい方は、関連記事『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』を役立ててください。

慰謝料が減額されるケースがあることに注意|対処法を紹介

裁判で慰謝料が増額することもある一方で、慰謝料が弁護士基準よりも減額されてしまうケースもあります。

以下のような事情があると、慰謝料が相場より低く判断される可能性があります。

慰謝料が減額される事情

- 被害者に一定の過失がある場合(過失相殺)

例:赤信号で横断していた、携帯を見ながら運転していた など - 治療状況に不備がある場合

例:通院間隔が空いていた、通院回数が少ない、治療を早期に打ち切った など - 被害実態が十分に証明できていない場合

例:後遺障害等級の認定を受けていない、診断書の記載が不十分 など

こうした減額を防ぐには、以下の点に注意しましょう。

減額を防ぐための注意点

- 交通事故後はすぐに通院し、治療記録をしっかり残す

- 医師の指示を聞きつつ、通院頻度を保つ

- 医師に症状を正確に伝え、診断書を充実させる

- 過失割合に疑問がある場合は弁護士に相談する

- 後遺障害が疑われる場合は、等級認定をしっかり受ける

減額事由を作ってしまってからでは取り戻すのが難しいため、事故直後からの対応が非常に重要です。

『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』

弁護士基準の慰謝料についてよくある質問にお答え

慰謝料を弁護士基準にするには、まず弁護士を立てての示談交渉を試みることになるでしょう。

弁護士を立てなければ弁護士基準にできないのか、弁護士選びのポイントはあるのか、弁護士基準にする以外に弁護士を立てるメリットはあるのかについて解説します。

Q.自力の示談や保険会社の示談では、弁護士基準にできない?

基本的には、自力の示談や保険会社の示談では、慰謝料を弁護士基準にするのは難しいでしょう。

被害者自身で示談交渉する場合、知識量や交渉力の差から、加害者側の任意保険会社のほうが有利と言わざるを得ません。

弁護士基準は本来裁判で認められるものという点から、「弁護士基準にしたいなら裁判を起こしてください」と言われ、取り合ってもらえないこともあります。

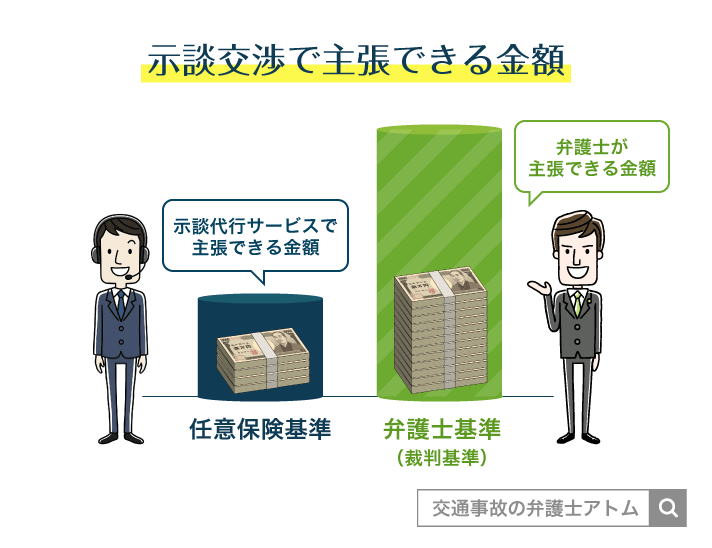

また、被害者自身の保険担当者に示談を依頼する「示談代行サービス」では、自身の保険会社が設定する任意保険基準を主張していくことになります。

弁護士基準の主張はできないため、加害者側の提示額を増額すること自体は可能でも、弁護士基準まで引き上げることはできません。

弁護士を立てて慰謝料・示談金が増額したケース

アトム法律事務所における実績では、「自力では実現しえなかった大幅増額が弁護士の介入により叶った」という事例も多数あります。頂いたお手紙の一部を紹介します。

自分で交渉していたら満足する結果は得られなかった

このお手紙は、事故後の後遺症で後遺障害12級認定を受けた方からのお手紙です。

「この度は、親切・迅速な対応により予想よりも大幅な増額に大変驚きました。自分で交渉していたら満足する結果は得られなかったです。もし、またなにかあったら是非お願いしたいです。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございます。」

ご依頼者からのお手紙|後遺障害12級の方より

4倍もの金額が出て、おどろきました

このお手紙は、後遺障害認定を受けることはなかったものの、初めての事故にどう対応すべきかと悩んでおられた方からのお手紙です。

「この度はありがとうございました。初めての交通事故で、保険会社とのやりとりがわからず、保険会社からの金額も妥当なものかわらなかったので相談しました。結果、4倍もの金額が出て、おどろきました。本当にありがとうございました。」

ご依頼者からのお手紙|無等級の方より

もし加害者側の任意保険会社から「これ以上の増額はできない」「十分な金額を提示している」などと言われたとしても、まだ大幅増額の余地が残されている可能性は十分あります。

少しでも不安があるなら、一度弁護士までお問い合わせください。

注目

そのほかにも多くのお手紙をいただいております。アトム法律事務所を利用した人の声をもっと知りたいという方は、アトム法律事務所のホームページ内「ご依頼者からのお手紙」でご確認いただけます。

関連記事

交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

Q.弁護士基準にするための弁護士選びのポイントは?

弁護士基準で算出された金額の慰謝料を得るためには、交通事故の解決に力を入れており、実際に実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

交通事故の解決に力を入れている弁護士かを見極めるには、次のような観点で検討してみるといいでしょう。

- ホームページで解決実績を明らかにしている

- 交通事故専門のサイトを立ち上げている

- 交通事故被害者専門の相談窓口を設けている

- 幅広い交通事故案件にたずさわっている

※相談内容に近い怪我・後遺障害を扱っているか

弁護士との相談を行う際には、自身の疑問に丁寧かつ分かりやすく答えてくれているか、安心して示談交渉を任せることができるのかといった点に注意し、依頼すべきかどうかを検討すると良いでしょう。

以下の記事はどんな弁護士に依頼すべきかを検討したい方に役立つ記事です。弁護士を探す際の参考になりますので、あわせてお読みください。

Q.弁護士基準にする以外に弁護士を立てるメリットは?

示談交渉で弁護士基準まで慰謝料の増額が見込める以外にも、弁護士に依頼するとさまざまなメリットが得られます。

特に注目するべきメリットは、以下の3点です。

メリットは増額以外にもある

- 後遺障害等級の認定手続きについてサポートを受けられる

- 被害者の精神的負担の軽減

- 適正な過失割合の交渉ができる

それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

後遺障害等級の認定手続きについてサポートを受けられる

弁護士は依頼すると、後遺障害等級の認定を受けるための手続きについて適切なサポートを受けることが可能です。

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺症の症状が後遺障害に該当しているという認定を受ける必要がありますが、そのための手続きは専門知識が必要となってきます。

弁護士に依頼すると、後遺障害等級の認定を受けるために必要な資料の収集や、申請書類の作成についてサポートを受けられるため、適切な等級の認定を受けられる可能性が高まるのです。

後遺障害等級は一つ上の等級となるだけで請求できる金額が大きく変わることがあるので、弁護士に依頼して適切な等級の認定を受けるべきといえるでしょう。

被害者の精神的負担の軽減

交通事故にあうと、次のような精神的苦痛を感じる方が多いです。

- 加害者側の任意保険会社が高圧的な言動をとってくる

- 示談交渉で被害者側の主張が通らずもどかしい

- 示談交渉で加害者側の任意保険会社に質問しても、きちんと答えてもらえない

しかし、弁護士を立てれば加害者側とのやり取りの窓口は弁護士になるので、上記のような精神的負担が軽減されます。

適正な過失割合の交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例や事例を元に保険会社と適正な過失割合の交渉をします。根拠を持った交渉になるので、正当な過失割合の主張が可能です。

被害者側にも過失割合が付くと、慰謝料や損害賠償金がその分減額されてしまいます。過失割合は被害者にとっても加害者にとっても非常に重要な項目となります。

必要以上の減額を防ぐためにも、示談交渉を長引かせないためにも、弁護士を立てておくと安心でしょう。

どのような場合に過失割合でもめやすいのかは、関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法』をご覧ください。

弁護士依頼のメリット・デメリットは、以下の関連記事でも解説しています。弁護士への依頼を更に深く検討したい場合は、以下の記事をご確認ください。

弁護士基準(裁判基準)への増額相談をしたい方へ

弁護士基準の慰謝料を目指すなら弁護士への相談・依頼をすることがほぼ必須です。

慰謝料の増額以外で弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用を軽減する方法などについて詳しくご案内します。

交通事故における弁護士費用は軽減できる

交通事故における弁護士依頼をためらう理由のひとつが弁護士費用でしょう。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで負担を大きく減らすことが可能です。

弁護士費用特約とは、交通事故の解決のために弁護士を依頼した際の費用を、ご自身の保険会社が代わりに支払ってくれるという特約になります。

特約ごとに補償上限や条件が設定されているので、ご自身の任意保険会社にお問い合わせください。

あるいは、一定の範囲のご家族の保険に付帯されている弁護士費用特約が利用できることもあります。

以下の関連記事では弁護士費用特約についても説明していますので、あわせてお読みください。

なお、弁護士費用特約がなく弁護士費用が被害者負担となったとしても、弁護士に依頼したことでより多くの賠償金が手元に残るケースもあります。

まずは無料相談を試してみて、「弁護士費用特約がなくても、被害者が損をすることなく弁護士に依頼できるケースなのか」を確かめてみてください。

無料法律相談あり|相談予約は24時間受付中

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっております。

以下のようなご不安や悩みはほんの一例です。

- 相手の保険会社から提案された慰謝料で示談していいのか悩んでいる

- 保険会社との交渉に疲れて弁護士を探している

- 慰謝料の増額交渉を任せたい

まずはじっくりお話を聞かせていただき、交通事故の被害者サポートに力を入れるアトム法律事務所の弁護士がしっかり疑問にお答えします。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、いつでも気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了