弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説

更新日:

自動車保険の弁護士費用特約は、おもに交通事故の被害者となった際、弁護士費用(相談料10万円、報酬300万円まで)を保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約は契約者本人の事故だけでなく、ご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)の事故まで補償範囲に含まれるため、誰かひとりが加入していれば、家族がそれぞれ違う保険会社でも利用可能です。

弁護士費用特約の有無は、保険証書やWEBサイトの契約内容のページで確認できます。火災保険やクレジットカードに付帯していることもあるので、よく確認しましょう。

弁護士費用特約は重複加入していても利用可能ですが、保険料の無駄になることが多いです。

本記事では、弁護士費用特約の補償内容や補償範囲、重複などについて解説します。

弁護士費用特約の有無や補償内容を確認する方法も記載しているので、参考にしてみてください。

目次

弁護士特約が利用できる家族の範囲

弁護士費用特約は、保険の加入者本人のみならず、その家族でも補償対象の範囲に含まれます。

ただし、家族の範囲には決まりがあるので、一般的な範囲について解説していきます。

なお、実際にどこまでの範囲の家族が弁護士費用特約の範囲になるかは、保険によっても違うことがあります。

厳密な範囲は、保険の約款をご確認ください。

弁護士特約の範囲内│配偶者、同居家族、別居で未婚の子

弁護士費用特約を使える家族の範囲については、同居している人と、別居している人でそれぞれ異なっています。

具体的な補償対象者は、以下の通りです。

同居していると使える範囲

- 被保険者(契約者)本人

- 被保険者の配偶者

※内縁の妻、同性パートナーでも対象となる可能性あり - 被保険者の6親等内の血族・3親等内の姻族

※子、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、いとこ、義両親など

※子には、連れ子も含む

別居していても使える範囲

- 被保険者の配偶者

- 被保険者の未婚(離婚歴もなし)の子

※子には、連れ子も含む

同居・別居の判断では、住民票の住所ではなく、実態として家族が一緒に生活しているかが重視されます。

住民票は家族と同じ住所だとしても、単身赴任や進学のために下宿した場合などは別居扱いです。

また、同じ建物(二世帯住宅)であっても、台所や浴室等の生活用設備を共同利用していない場合、別居として取り扱われる可能性が高いです。

一方、同一敷地内で「はなれ」に住んでいる場合でも、台所等の生活用設備を共有し、家族として一体的に暮らしている場合は同居の家族と判断されやすいです。

なお、同一の建物であっても、同一のマンションの別の部屋に住んでいるような場合は、同居ではなく、別居の家族となります。

| 弁護士特約 | 例 |

|---|---|

| ✕ | 【別居の家族】 ・二世帯住宅で、台所などを共用していない場合 ・同じマンションの別の部屋に住んでいる場合 |

| 〇 | 【同居の家族】 ・二世帯住宅で、台所などを共用している場合 ・同じ敷地内で、台所のない「はなれ」で生活している場合 ・短期間の出稼ぎ、下宿による一時的な別居 |

ただし、厳密には事案ごとの判断となるため、保険会社に確認した方がよいでしょう。

家族が加入している自分と違う保険会社の特約も使える

家族が被害者とは別の会社の保険に加入している場合でも、その家族の弁護士費用特約を利用することができます。

具体例

- 被保険者(夫):A保険会社の保険に加入。(弁護士費用特約あり)

- 妻:B保険会社の保険に加入。

↓

妻も、夫が加入するA保険会社の弁護士費用特約を利用可能。

自分とは違う家族の車の特約も使える

被害者の車が弁護士費用特約に加入していないが、家族が被害者との車とは違う車で弁護士費用特約に加入している場合には、家族の弁護士費用特約を使えます。

具体例

- 被保険者(妻):自家用車AでA保険会社の保険に加入。(弁護士費用特約あり)

- 夫:自家用車Bで事故を起こし、弁護士が必要。

↓

夫も、妻が加入するA保険会社の弁護士費用特約を利用可能。

家族や本人でも弁護士特約が使えないケースがある

被保険者やその家族であっても、例外的に以下の場合は基本的に弁護士費用特約は使えません。

- 無免許運転、酒気帯び運転中に事故が起きた場合

- 同居の親族や配偶者が損害賠償請求の相手となる場合

- 事業用自動車を運転していて事故が起きた場合

- 地震、台風、津波など自然災害により事故が起きた場合

- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって事故が起きた場合

- 被保険者らに故意または極めて重大な過失がある場合

弁護士特約が使えない場合にどう対処すべきかは、関連記事『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』も参考にしてみてください。弁護士費用特約が使えない事故でも、弁護士に依頼するメリットが大きいケースもあります。

弁護士特約が利用できる費用・事故の範囲

弁護士費用特約を使った場合、具体的にどれくらいの金額まで負担してもらえるのか、どういった事故が補償の範囲に含まれるのか、補償内容を確認していきましょう。

弁護士費用の範囲|相談料は10万円、弁護士費用は300万円

自動車保険の弁護士費用特約では、交通事故事案について「法律相談料10万円」「弁護士費用300万円」までが補償されます。

- 法律相談料:弁護士と委任契約を結ぶ前に行う相談の費用。

- 弁護士費用:弁護士との委任契約後に発生する、着手金や成功報酬、裁判費用など。

事故の範囲|主に自動車の関わる事故

弁護士費用特約で補償の対象となる交通事故は、以下のとおりです。

- 被保険者やその家族が自動車乗車中に発生した事故

- 被保険者やその家族が歩行中、自転車乗車中に発生した、自動車との事故

- 被保険者やその家族の所有物(自宅の塀など)を自動車に壊された事故 など

ただし、どのような交通事故が補償の対象になるかは保険会社によってさまざまです。

弁護士費用特約が利用できるか不安な場合は、事前に確認を取るとよいでしょう。

自転車事故も補償範囲になるプランもある

弁護士費用特約には一般的に、「自動車事故型」のほか「日常生活・自動車事故型」などのプランがあります。上で紹介したのは、「自動車型」の内容です。

「日常生活・自動車事故型」を選択すると、上記の内容に加え以下のような日常生活での事故も対象となります。

- 自転車事故など、自動車の関与しない交通事故

- 所有物の盗難

- 上階の水漏れによる所有物の汚損

「日常生活・自動車事故型」は補償範囲が広い分、「自動車事故型」より保険料が高くなりがちです。

しかし、たとえば自転車通学の子どもがいて、自転車同士あるいは自転車と歩行者の事故などのリスクがある場合は、日常生活・自動車事故型を選んでおいたほうが安心でしょう。

弁護士特約の有無や補償範囲を確認する方法

ここでは、弁護士費用特約が利用可能か、補償内容はどうなっているかを確認する方法を解説します。

なお、自動車事故であっても、自動車保険以外の保険の弁護士費用特約を使えることがあります。ほかの保険も確認してみましょう。

保険証書で特約の有無を確認する

弁護士費用特約がついているかは、保険証書で確認できます。

保険証書の特約記載欄に「弁護士費用等補償特約」などの記載があれば、弁護士費用特約がついている、ということになります。

保険証書がすぐに見つからない場合には、ご自身の保険会社に直接問い合わせして確認することも可能です。

保険約款で特約の範囲を確認する

弁護士費用特約の補償範囲や実際に利用できるかどうかは、保険の約款を見て確認してみましょう。

保険の約款は、インターネット上の契約者専用ページなどで確認できることが多いです。加入している保険会社の公式ホームページやマイページなどをご確認ください。

ただし約款は読みにくく複雑なこともありますので、保険会社に直接問い合わせして確認することも可能です。

弁護士特約の重複加入は必要?確認方法も解説

例えば家族内で2台車を所有しているとき、両方の車で弁護士費用特約をつけるべきか悩むかもしれません。

そこでここからは、弁護士費用特約の重複加入の必要性について解説していきます。

また、弁護士費用特約は自動車保険以外にもついていることがあるため、知らない間にその他の保険と重複加入してしまっていることがあります。

この点についても合わせて確認していきましょう。

保険料を節約したいなら重複させない

弁護士費用特約に加入すると、その分毎月追加の保険料がかかります。

保険料を節約したいなら家族内で重複して弁護士費用特約をつけない方が良いでしょう。

家族で複数の自動車を所有する場合、1台目のみ弁護士費用特約に入っていれば、その他の家族の自動車も弁護士費用特約の対象になりますので、通常問題は生じません。

あえて重複させたほうが良いケースもある|具体例2選

弁護士費用特約を重複させていると、保険料がかかってしまいますが、それでもあえて弁護士費用特約を重複させたほうが良いケースもあります。

主なケースとして、以下の2つを紹介します。

- 契約車とは違う車に他人を乗せる機会が多い

- 弁護士費用特約の補償上限額を上げたい

契約車とは違う車に他人が乗る機会が多い

弁護士費用特約の契約車とは違う車に、特約の補償範囲外の人が乗る機会が多い場合は、あえて重複させたほうが良いケースといえます。

弁護士費用特約は、契約車以外の車での事故も補償範囲に含まれます。

しかし、補償対象となる人は「契約車以外に乗っていた家族」だけで、「契約車以外に乗っていた家族以外の人」は対象になりません。

たとえば、A車とB車を所有しているAさんが、A車でのみ弁護士費用特約をつけていたとします。

Aさんの妻が、B車を運転していて事故にあった場合、妻はAさんの弁護士費用特約を利用可能です。

一方で、B車に乗っていて事故にあった別居で既婚の子どもなどは、弁護士費用特約を利用できません。

Aさん(被保険者)の弁護士費用特約の補償対象者

| 事故車 | A・Aの家族* | それ以外 |

|---|---|---|

| A車(弁護士特約あり) | ◯ | ◯ |

| B車(弁護士特約なし) | ◯ | ✕ |

※配偶者、同居家族、別居の未婚の子

例えば結婚して別居している子どもが、時折B車を使っている、というような場合は、B車でも弁護士費用特約に入っておくのが安心です。

弁護士特約の補償上限額が600万円になる?

弁護士特約の補償上限額を300万円以上にしたい場合、重複させたほうがよいケースといえます。

たとえば弁護士費用特約が2つ使える場合、それぞれの補償上限額が300万円なら、合計で600万円までが補償範囲になります。

これは、弁護士費用特約が重複している場合、1つの事故について複数の弁護士費用特約が使えるからです。

補償の上限額が高くなるため、損害賠償金が数千万円を超えるような重い後遺障害が残ったときや死亡事故のときでも、弁護士費用をさほど気にしなくていいということになります。

弁護士特約は自動車保険以外にもある!重複を確認すべき保険

弁護士費用特約は、自動車保険以外の保険でも付帯していることがあります。

たとえば以下の保険に付帯している弁護士費用特約でも、自動車事故で使えることがあります。

- 火災保険

- クレジットカードの保険

- ファミリーバイク保険

- 自転車保険

上記の保険に弁護士費用特約が付いており、なおかつ自動車保険にもついている場合、重複加入となっている可能性があるので、詳細な補償範囲などを確認してみましょう。

関連記事

クレジットカードの弁護士特約は交通事故に利用できる?補償内容は?

実際に弁護士特約を使う流れ【家族が使うときも同じ】

弁護士費用特約は、以下の流れで利用します。

- 保険会社に弁護士費用特約を利用したいことを伝える

- 弁護士を探し、相談・依頼

- 弁護士に弁護士費用特約を使う旨を伝え、保険会社にも依頼先の弁護士の情報を伝える

この流れを意識しておけば、弁護士と保険会社間で弁護士費用の支払いが滞りなく行われるでしょう。

流れを誤るとスムーズに弁護士費用特約が使えないこともあるので、具体的な流れを確認してください。

(1)保険会社に弁護士特約の利用を伝える

まず弁護士にコンタクトを取る前に一度、ご自身の保険会社に連絡を入れて弁護士費用特約を使おうと思っている、という意思を伝えるのがよいでしょう。

弁護士費用特約が利用できると思っていても、事故の内容によっては対象外と判明する場合もあります。

後から判明すると、弁護士との間で、相談や契約をし直すことになってしまいます。

そのため、事前に、保険会社に弁護士費用特約が利用できる事故か確認が不可欠です。

(2)弁護士を探す|弁護士は自由に選べる

その次に、「交通事故の損害賠償請求」を取り扱っている弁護士を探しましょう。

弁護士費用特約を使っても弁護士は自由に選べます。

交通事故事案の実績や口コミとあわせて、実際に法律相談してみた時の印象も重視して弁護士を選びましょう。

交通事故被害者に対しては、無料の法律相談を行っている法律事務所も多いです。

もしご不安であれば複数の弁護士に相談や増額見込みを聞いてみて、自分が信頼できる、事故について依頼したいと感じた弁護士をみつけてください。

弁護士を選ぶ際に重要視すべき点と、優先度を下げてもいい点については『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事で確認できます。

保険会社から紹介される弁護士に依頼する注意点

弁護士費用特約を利用する際に保険会社から弁護士を紹介されることがあります。

しかし、保険会社から紹介される弁護士に依頼すると、以下の点から十分なサポートを受けられない可能性があることに注意が必要です。

- 普段は交通事故加害者のサポートをしているため被害者のサポートに慣れていないことがある

- 熱意が低いことがある

- 被害者に保険を使わせたがらないことがある

- 後遺障害認定のサポートをしてもらえないことがある

もっと詳しく知りたい方は『交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?弁護士特約の流れや弁護士選びも解説』の解説記事をあわせてお読みください。

(3)弁護士・保険会社に連絡する

依頼したい弁護士が決まったら、弁護士に契約したい旨・保険会社には弁護士に依頼する旨を連絡してください。

このとき、ご自身の保険会社には「弁護士に依頼すること・弁護士費用特約を使うこと」を被害者の方自身で伝えるようにしてください。

弁護士から保険会社に連絡を入れても、保険会社からすれば「本当に被保険者からの相談や依頼があったのか」がわからないためです。

双方への連絡が済めば、あとは弁護士と保険会社でやり取りが開始されます。

弁護士費用特約の使い方や基本事項は、関連記事『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』も参考にしてみてください。

家族の弁護士特約の利用でよくあるQ&A

弁護士費用特約の利用に関する、細かい疑問にお答えします。

なお、特約の具体的なルールは各保険会社・共済によって異なるため、ご不安な点があれば担当者に直接確認するのが安全です。

Q.家族が弁護士特約を使うデメリットはある?

家族が弁護士費用特約を使っても、基本的にはデメリット(例:保険の等級が下がったり、翌年からの保険料が上がったりすること)はありません。

ただし、特約と合わせて別の保険も利用すると、そちらの影響で保険の等級が下がることはあります。

Q.自転車事故でも弁護士特約は使える?

「日常生活型」「自転車事故型」の弁護士費用特約の場合、自転車事故は補償範囲内であり、弁護士費用特約を使えることが多いです。

ただし、自動車保険の弁護士費用特約は、通常、多くが「自動車事故型」のため、自転車での事故は補償の範囲外となる可能性が高いです。注意が必要でしょう。

また、自転車保険に弁護士費用特約がついている場合、自転車対自転車、自転車対歩行者の事故でも弁護士費用特約を利用できることがあります。

Q.子どもが歩行者として事故にあっても弁護士特約は使える?

お子様などが歩行者として事故の被害にあった場合でも、弁護士費用特約が利用できます。

たとえば、歩行者が自動車にひかれた事故では、歩行者側家族が契約している自動車保険の弁護士費用特約が使用可能です。

ただし、歩行者が自転車にひかれた事故では、歩行者側家族が日常生活型・自転車事故型・自転車保険の弁護士費用特約のみ利用できます。

Q.家族以外で弁護士特約の対象となる人はいる?

家族でなくとも弁護士費用特約の補償対象に入ることがあります。

たとえば、以下のような人は、家族でなくても特約の対象である場合があります。

- 契約車に同乗していた人

- 契約車の所有者

もっとも、具体的な補償範囲は保険会社によって異なるため、ご自身の保険の約款を確認するのがよいでしょう。

弁護士特約を利用して弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することで、弁護士費用を気にせずに済むだけでなく、慰謝料の増額がのぞめることや示談交渉の負担軽減ができるといった大きなメリットがあります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

慰謝料・示談金が増額しやすい

弁護士特約を利用して弁護士に依頼すると、示談金増額の可能性が高くなるメリットがあります。ご自身で示談金の交渉をするよりも、示談金の増額ができるケースがほとんどです。

一般的に、保険会社が提示する示談金は、相場よりも低い金額となっています。

相場額の示談金を得るには増額交渉が必要となりますが、法律に詳しくない被害者から交渉を行っても、保険会社は簡単に増額には応じてくれません。

しかし、弁護士から増額交渉を行うと、専門家からの根拠のある主張をしてもらえるため、相場に近い金額まで増額してもらえる可能性が高まるのです。

たとえば、弁護士が介入することで慰謝料が2倍以上に増額した事例もあります。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

関連記事

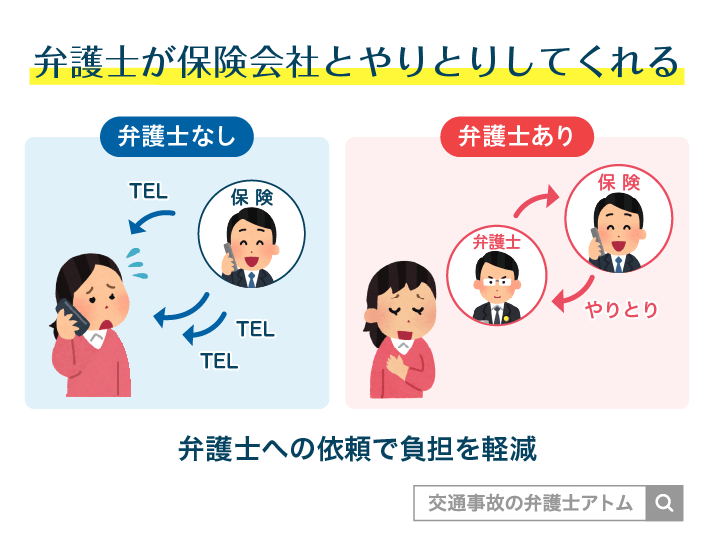

示談交渉のやり取りから解放される

交通事故にあうと、相手方の保険会社との示談交渉が発生しますが、保険会社の担当者は交渉のプロであるため、被害者が一人で対応するのは非常に困難です。

弁護士が示談交渉を代行することで、ストレスなく適正な示談金を受け取ることができるようになります。

また、弁護士が入ることで保険会社の対応が変わり、スムーズな解決につながることもあります。

「保険会社がなかなか誠実に対応してくれない」「提示された示談金が適正か不安」などの悩みを抱えている場合は、弁護士費用特約を活用し、弁護士に依頼するのが得策です。

関連記事

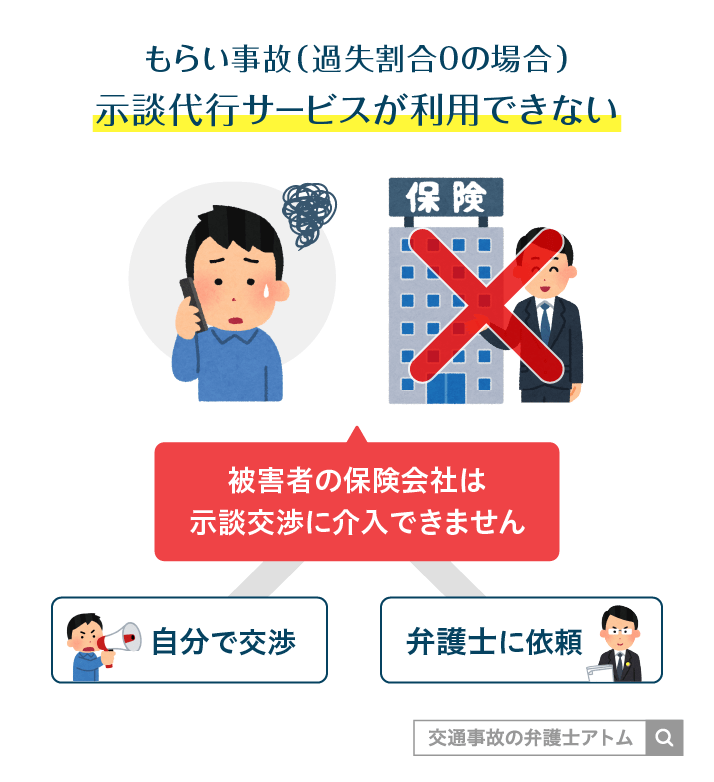

もらい事故なら弁護士依頼によるメリットが大きい

もらい事故の場合も、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

もらい事故とは、被害者に過失がない事故をいいます。

もらい事故では、被害者が加入している保険会社による示談代行サービスが非弁行為に該当することから利用できません。

保険会社は交渉のプロなので、自分での示談交渉は不利になりがちです。

弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらう必要性が高いので、得られるメリットも大きいといえるでしょう。

弁護士費用特約を利用できれば、依頼による費用負担を抑えて弁護士に依頼することができるため、もらい事故にあった時こそ弁護士費用を利用すべきといえます。

もらい事故で弁護士費用特約を利用するメリットについて詳しく知りたい方は『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』の記事をご覧ください。

弁護士の解決事例

こちらの解決事例は、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った事案です。

むちうちの増額事例

ご依頼者は、10対0のもらい事故で、保険会社とのやり取りに困っておられました。弁護士特約をご利用され、アトムにご依頼いただきました。

弁護活動の成果

弁護士の示談交渉により、2,032,543円の賠償金を獲得

年齢、職業

40~50代、公務員

傷病名

むちうち

アトム法律事務所は弁護士による無料相談を実施中

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼を考えている場合は、ぜひアトム法律事務所もご検討ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者サポートに強みを持つ弁護士に無料で相談することが可能です。

アトム法律事務所の無料相談で寄せられた相談内容の一例を以下に示します。

相談内容の一例

- 事故で働けずにいる、休業損害を早くもらいたい

- 保険会社との慰謝料増額交渉を任せたい

- 相手の保険会社の高圧的な態度に疲れた

- 後遺障害の認定を受けるサポートをしてほしい

弁護士選びには、まず弁護士相談が必要不可欠です。実際に相談してみて、この弁護士になら任せられるという相手をみつけていきましょう。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる相談を実施しています。まずは下記バナーより相談の予約をお取りください。

口コミや利用者のお声の紹介

丁寧な対応と実績により、ご依頼者様からも満足のお声を多く頂いております。その一部を紹介させてください。

丁寧で親切に対応いただきました。弁護士費用特約の範囲で相談してみようと気軽に慰謝料に関してメールでお問合せしたところ、金額アップが見込まれるというお返事で事務所にお伺いしました。結果は想定していた金額より大幅UPで驚きました。また何かあればお願いします。ありがとうございました。

ご依頼者からのお手紙より抜粋

この度は、大変お世話になりました。妻が事故にあい、不安になっている所、弁護士にいろいろと相談にのっていただき、大変心強かったです。相手保険会社とのやり取りが一番心の負担になる所を弁護士さんにお願いする事で安心して通院する事ができました。

ご依頼者からのお手紙より抜粋

事故にあわれた被害者の方の辛さはもちろん、近くで支えるご家族の方も大変な思いをされているでしょう。

お一人ずつお悩みや困りごとは違うものですから、まずは実際に弁護士との法律相談を活用していきましょう。

そのほか、実績や口コミは以下から確認いただけます、ぜひ弁護士選びの参考にしてみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了