どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。

本当に助かりました。ありがとう御座います。

交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減

更新日:

交通事故の弁護士費用には、相談料・着手金・成功報酬・日当・実費などが含まれます。料金体系は、弁護士事務所ごとに定められています。

弁護士費用の内訳・相場(一般的なもの)

| 内訳 | 相場 |

|---|---|

| 相談料 | 5,000円〜25,000円/30分 |

| 着手金 | 経済的利益の8%* |

| 成功報酬 | 経済的利益の16%* |

| 日当 | 30,000円~50,000円/半日 |

| 実費 | 場合による |

*経済的利益の額が300万円以下の場合/着手金は最低10万円から

弁護士費用のうち相談料は無料の場合もありますが、着手金は10万円以上が目安です。

成功報酬は示談金の16%程度が一般的な相場でしょう。たとえば、もらい事故の示談交渉を依頼し、結果として慰謝料等が大幅増額すれば、その分、成功報酬はかかります。

ただし、弁護士費用特約を利用すれば負担を軽減できます。最大300万円までの弁護士費用を、保険でカバーできるからです。

この記事では、交通事故の弁護士費用の内訳、一般的な相場を詳しく解説します。弁護士費用の計算例も紹介しますので、弁護士費用は高そうだと心配な方も最後まで読んでみてください。

目次

交通事故の弁護士費用はいくら?内訳と相場

交通事故の弁護士費用の内訳には相談料・着手金・成功報酬・日当・実費(交通費・収入印紙代・通信費など)があります。

- 法律相談時に支払う:相談料

- 委任契約時に支払う:着手金

- 事案解決後に支払う:成功報酬・日当・実費

それぞれの費目がどういうものなのか、どれくらいの金額が相場なのか、詳しく解説します。

なお、ここから紹介する弁護士費用の相場は「旧報酬規程」を参考にしていますが、こちらはすでに廃止されています。

現在は弁護士費用が自由化されているものの、今でも旧報酬規程を参考にした料金設定をしている弁護士も多いので、参考にしてください。

相談料|30分あたり5,000円~25,000円程度

弁護士に交通事故について依頼する場合、通常は契約前に相談が必要です。この時にかかる費用が、相談料です。

相談料

| 一般法律相談 | 30分ごとに5,000円~25,000円 |

相談料の相場は30分ごとに5,000円~25,000円程度です。1時間ごと、または回数ごとの料金設定になっている場合もあるでしょう。

ただし、交通事故の被害者を対象とした法律相談に関しては、相談料を無料に設定している弁護士も多いです。

法律相談では、困っていることについて弁護士に相談したり、弁護士に依頼した場合に獲得が見込める示談金を試算してもらったりできます。

相談だけの利用も可能で、相談のみで問題が解決したり、別の弁護士にあたってみようと思ったりしたときは、委任契約まで進む必要はありません。

着手金|経済的利益(慰謝料など)で変わる

着手金とは、弁護士に事件を依頼する際に支払う初期費用のようなものです。

旧報酬規程に従えば、着手金の相場は10万円を最低限として「経済的利益に応じた料金+固定料金」という形で設定されます。実際の相場としては20万円〜50万円程度になるでしょう。

着手金(交通事故など一般的な訴訟事件)

| 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |

| 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |

| 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |

| 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 | 2%+369万円 |

※ 着手金の最低額は10万円

経済的利益とは?(着手金の場合)

着手金の計算における経済的利益は、「依頼者が加害者から受け取れる予定の金額(慰謝料などの総額)」を指すことが一般的です。

着手時には被害者の利益は確定していませんので、あくまで着手段階で予想される利益を算定します。

つまり、着手金は、予想される慰謝料額などによって変動するということです。

慰謝料別の着手金相場

旧報酬基準に従った場合の具体的な着手金相場を、慰謝料などの総額別に示すと以下の通りです。

着手金の相場(旧報酬基準)

| 慰謝料などの総額 | 着手金 |

|---|---|

| 400万円 | 29万円 |

| 600万円 | 39万円 |

| 800万円 | 49万円 |

| 1000万円 | 59万円 |

着手金を無料としている法律事務所もあります。

アトム法律事務所も着手金無料で対応できる事案がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

成功報酬|経済的利益(慰謝料など)で変わる

成功報酬とは、弁護活動の成果に応じて支払う弁護士費用です。弁護士がどれだけの成果をあげたのかによって、成功報酬は変動します。「報酬金」「弁護士報酬」などとも呼ばれます。

旧報酬規程では「経済的利益に応じた料金+固定料金」という形で相場が設定されています。

成功報酬(交通事故など一般的な訴訟事件)

| 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |

| 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |

| 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |

| 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 | 4%+738万円 |

経済的利益とは?(成功報酬の場合)

成功報酬における経済的利益とは、「弁護士が介入したことで増えた慰謝料などの金額」あるいは「加害者から回収した慰謝料などの金額(総額)」を指すことが多いです。

慰謝料別の成功報酬の相場

旧報酬基準に従った場合の具体的な成功報酬の相場を、慰謝料などの総額別に示すと以下の通りです。

なお、経済的利益は「加害者から回収した慰謝料などの金額(総額)」とします。

成功報酬の相場(旧報酬基準)

| 慰謝料などの総額 | 成功報酬 |

|---|---|

| 400万円 | 58万円 |

| 600万円 | 78万円 |

| 800万円 | 98万円 |

| 1000万円 | 118万円 |

日当|弁護士の移動距離・日時などで変わる

日当は、弁護士が事務所外で弁護活動をおこなう際に発生する弁護士費用です。具体例としては、交通事故の現場調査に行ったり、裁判所へ出向いたりする際に発生する費用などがあげられます。

日当の金額は、移動距離や移動時間、日数によって決定されることが多いでしょう。

日当

| 半日※ | 30,000円~50,000円 |

| 1日※ | 50,000円~100,000円 |

※半日は往復2時間を超え4時間まで、1日は往復4時間を超える場合を指す。

旧報酬規程では、弁護士が事務所外で活動した時間に応じて、半日なら30,000円~50,000円、1日なら50,000円~100,000円のように相場が定められています。

実費|交通費、通信費などで変わる

実費は、弁護士が事務処理をするために要する費用のことです。

弁護士が交通事故の弁護活動を行ううえで交通費、通信費、交通事故の刑事記録のコピー代、医療照会の費用、後遺障害診断書の作成費用、収入印紙代といった費用が発生した場合、実費として請求されます。

| 実費の例 | 相場 |

|---|---|

| 交通費 | 交通機関、目的地による |

| 通信費 | ケースによる |

| 刑事記録のコピー代 | 数千円 |

| 医療照会の費用 | 1万円以上 |

| 後遺障害診断書の作成費用 | 1万円以上 |

| 収入印紙代 | 請求額による |

各費用について、具体的にどのようなものか確認していきましょう。

交通費

弁護士や弁護士から指示を受けた事務員などが、弁護活動に必要な移動をした場合に発生する交通費の実費です。

弁護活動をする中では、被害者の方のお住まいのほか、警察や病院、事故現場、その他の交通事故関連機関に赴くことがあります。

通信費

通信費とは、郵便物にかかる切手代など、通信を利用する際に発生した実費です。郵便物以外の配送料なども通信費になります。

交通事故の弁護活動においては、被害者や保険会社、医療機関との書類授受などが実費の具体例です。

刑事記録のコピー代

交通事故で過失割合が争点になった場合など、実況見分調書などの刑事記録が役立ちますが、この際にかかるコピー代も実費になります。

刑事記録の量によりますが、通常は数千円程度が目安です。

医療照会の費用

医療照会は、交通事故によるケガの症状について、主治医に意見をもらうことですが、通常の治療とは別個に対応してもらうことになるため、費用がかかります。

医療照会の相場は、1万円以上が目安です。

任意保険会社から打ち切りを打診された際などに、医療照会が役立ちます。

交通事故事案の医療照会では、主治医に、事故直後の症状、現在の症状、症状を裏付ける所見、治療終了時期の見込みなどについて、書面で意見をもらいます。この医療照会の文書を保険会社に提出し、一括対応の延長を求めるのです。

後遺障害診断書の作成費用

後遺障害診断書は、後遺障害認定の必要書類です。

後遺障害診断書の作成費用の相場は、1万円以上が目安です。

後遺障害慰謝料・逸失利益など、後遺症に関する賠償請求をしたい場合には、後遺障害認定を受けることが必須となります。

後遺障害診断書のもらい方については『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事で詳しく解説しています。

収入印紙代

収入印紙は、主に訴訟を提起する際に必要となる費用です。

なお、実費は基本的に必要になった際にその都度支払うことになりますが、はじめから訴訟が視野に入っている場合などは、必要になる実費を依頼時に「預り金」として支払うこともあります。

弁護士費用についての注意点

示談の場合、基本的に弁護士費用は加害者側に請求できない

示談で問題が解決した場合、基本的に弁護士費用を加害者側に請求することはできません。

裁判を起こして勝訴した場合は、弁護士費用を加害者側に請求できます。ただし、請求できるのは弁護士費用の全額ではなく、認められた損害賠償金の10%程度です。

なお、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえます。

関連記事

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?加害者に請求できない場合に負担を減らす方法は?

示談だけの依頼かどうかで弁護士費用が変わることがある

各法律事務所の費用体系にもよりますが、示談だけを弁護士に依頼するか、示談より前から契約して後遺障害認定など他のサポートも依頼するかによって、弁護士費用が変わることがあります。

例えばアトム法律事務所の場合、加害者側からの示談金提示前のご依頼なのか後のご依頼なのかによって、成功報酬が以下のように変わってきます。

- 示談金提示前:回収金額の11%+22万円

- 示談金提示後:増額分の22%+22万円

他にも、事務所によっては以下のようなケースもあるでしょう。

- 後遺障害認定の依頼をした場合、認定結果に対する成功報酬も生じる

- 示談サポートはなく、後遺障害認定のサポートのみであれば着手金不要

- 後遺障害認定の初回申請なのか、異議申し立てなのかで費用体系が異なる

もっとも、弁護士費用特約で自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえるなら、こうした弁護士費用の違いを気にすることなく、必要なサポートを受けやすくなります。

関連記事

後遺障害に強い弁護士が後遺障害認定をサポート | アトム法律事務所弁護士法人

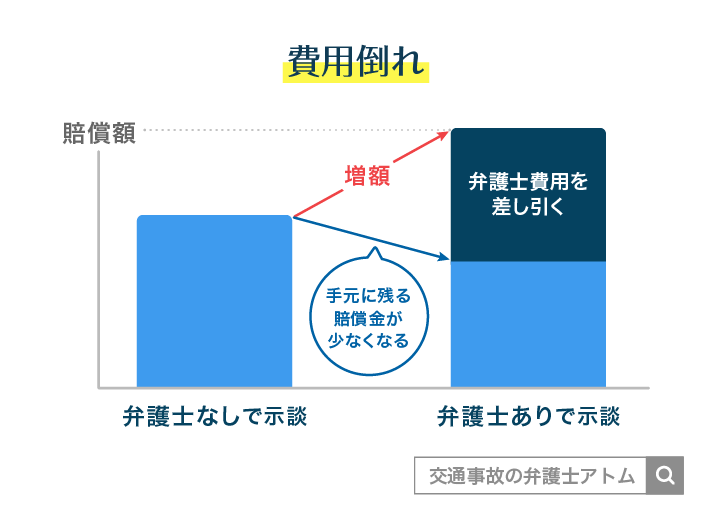

費用倒れのリスクは事前に確認しておく

弁護士費用特約がない場合に気を付けるべきこととして、「費用倒れ」があります。

費用倒れとは、弁護士に依頼したことで示談金が増額したが、増額した金額が弁護士費用より低いために、弁護士費用を支払うことで赤字になってしまう状態のことです。

例えば、以下のような慰謝料や賠償金が低額になるケースでは、費用倒れが発生する恐れがあります。

- ごく軽傷の人身事故

- 物損事故

「費用倒れになると困るので弁護士への依頼はやめておこう」と考える方は多いですが、事前に弁護士費用と示談金増額の見積もりを取れば、費用倒れのリスクを確認できます。

よって、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

アトム法律事務所では、電話やLINEで手軽に弁護士に相談できます。

弁護士費用と示談金の増額の見積もりをとり、費用倒れのリスクを確認することもできるので、まずはお気軽にお問合せください。

もし費用倒れのリスクが高いとわかれば、無料相談のみの利用としていただいても大丈夫です。

弁護士費用を抑える方法は主に2つある

弁護士費用の相場を知り、思っていたより高いと感じた方も多いかもしれません。しかし、弁護士費用の負担は以下の方法で軽減させられます。

- 相談料・着手金無料の事務所を選ぶ

- 弁護士費用特約を使う

相談料・着手金無料の事務所を選ぶ

法律事務所の中には、相談料や着手金を無料としている事務所もあります。アトム法律事務所もその1つです。

相談料・着手金は慰謝料や賠償金を得る前に支払うものなので、弁護士費用の中でも特にご依頼者様の負担になりやすく、弁護士への依頼を躊躇する原因になりがちです。

これらが無料になれば、弁護士費用は基本的に、獲得した慰謝料・賠償金の中から支払えるため、負担は小さくなるでしょう。

なお、成功報酬など残りの費用を差し引いても、弁護士に依頼したほうが手元に入る慰謝料・賠償金が高額になることは多いです。

弁護士費用特約を使う

本記事内でもすでに紹介している弁護士費用特約は、自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約です。

弁護士費用のすべてを弁護士費用特約で賄えることも多いため、保険に付帯している場合はぜひ活用しましょう。

弁護士費用特約の特徴については、次の章にて詳しく解説します。

弁護士費用は弁護士費用特約の利用で負担軽減

弁護士費用については、「弁護士費用特約」が使えれば自身の保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約の主な特徴・メリットをまとめると、以下の通りです。

- 弁護士費用特約なら300万円まで補償される

- 弁護士費用特約は自分も家族も使える

- 次年度の保険等級や保険料に影響しない

- 示談代行サービスが使えない時も安心

それぞれについて解説します。

弁護士費用特約なら300万円まで補償される

弁護士費用特約は保険に付いている特約のひとつで、一般的に法律相談料は10万円、着手金・成功報酬・実費・その他の弁護士費用は300万円まで、ご自身の保険会社に支払ってもらえます。

弁護士費用が300万円を超えた場合は、被害者自身で超過分を負担しなければなりません。しかし、弁護士費用が300万円を超えるケースとは、損害賠償金が何千万円となるケースです。

事故で受けたケガがよほど重傷でないかぎりは、基本的に弁護士費用は弁護士費用特約でまかなうことが可能でしょう。

弁護士費用特約の詳しい補償内容や、利用する際の手順については、関連記事にてくわしく説明しています。

弁護士費用特約は自分も家族も使える

弁護士費用特約は、ご自身が任意で加入する自動車保険や、一部の医療保険などに付帯されています。また、火災保険やクレジットカードの保険に付いていることもあります。

特約は付けていることを忘れがちなので、契約するあらゆる保険を確認しましょう。

また、弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく家族も利用できることがあります。

具体的には、被保険者の同居家族と、別居で未婚の子も使えることが多いです。

一度ご自身や家族の保険内容を確認してみてください。詳しくは、『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』の記事が参考になります。

次年度の保険等級や保険料に影響しない

通常、自動車保険を使うと、保険等級が下がり、次年度以降の保険料が上がります。

このことから、弁護士費用特約の利用をためらう方は少なくないでしょう。

しかし、弁護士費用特約のみの利用であれば、基本的に等級が下がることも、保険料が上がることもありません。

対物賠償保険や対人賠償保険などと併用すれば等級ダウンの可能性はありますが、弁護士費用特約のみなら、次年度の等級や保険料に変動は生じないのです。

なお、たとえ保険の等級が下がるとしても、弁護士費用特約以外の保険も使った方が良いケースもあります。

交通事故に遭った場合に使える保険については、以下の記事で解説しているので、確認してみてください。

示談代行サービスが使えない時も安心

対人賠償保険や対物賠償保険には「示談代行サービス」がついていることが多いでしょう。

示談代行サービスとは、自身が加入する保険会社に示談交渉を代行してもらえるサービスです。示談代行サービスを使えば、弁護士に依頼しなくても示談交渉に慣れた人に交渉を任せられます。

しかし、保険会社の示談代行サービスは、追突のようなもらい事故で被保険者側が無過失の場合には利用できません。

それに対して弁護士費用特約は、被害者に過失がない場合でも利用できるので安心です。

示談代行サービスも使える場合、弁護士とどちらがよい?

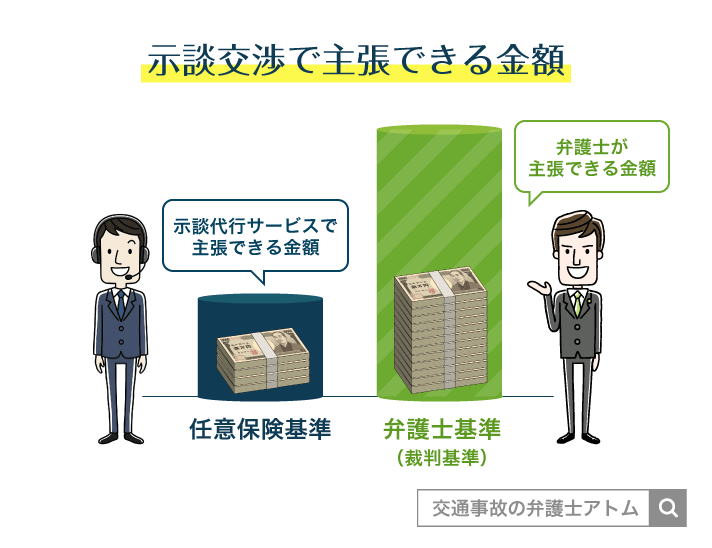

より良い示談結果を望むのであれば、弁護士への依頼のほうがおすすめです。

その理由は以下の通りです。

- 弁護士のほうが、専門知識や交渉力がある。

- 弁護士なら、過去の判例に基づいた法的正当性の高い慰謝料額を主張できる。

示談代行サービスの保険担当者も、日々示談交渉をするプロです。しかし、弁護士のほうが専門知識や交渉力は高いでしょう。

また、弁護士であれば、示談交渉の際、過去の判例に基づく法的正当性の高い基準(弁護士基準)に沿った慰謝料額を主張できます。

一方、示談代行サービスで保険担当者が主張できるのは、自社基準(任意保険基準)に沿った金額までであり、これは弁護士基準より大幅に低額であることがほとんどです。

よって、弁護士費用特約で費用負担を軽減できるならなおさら、弁護士に依頼するほうがおすすめです。

なお、交通事故の後に起こりうるトラブルについては、以下の関連記事で解説しています。

相談のタイミングによって、弁護士から受けられるサポートは変わってくるので、その点についても関連記事で詳しくご確認ください。

関連記事

弁護士費用の計算例

弁護士費用特約がない場合の計算例|アトムの費用体系から

アトム法律事務所の費用体系は、以下のとおりです。

相談料

| 電話、LINE、メールでの相談料 | 無料0円 |

※ケースによってはお受けできない場合があります。

着手金

| 損害賠償請求の着手金 | 無料0円 |

※ケースによってはお受けできない場合があります。

※案件の性質上、着手金0円でご依頼をお受けできない場合があります。

成功報酬(総額表示)

| 損害賠償請求の成功報酬 | 回収額の11%~16.5% + 22万円 または 増額分の22% + 22万円 |

※事案により異なるため法律相談時に詳しくお伝えします。

アトム法律事務所における費用体系の特徴は、原則として相談料無料・着手金無料という点です。

示談金の獲得前にお支払いいただく費用がないので、すぐに大きなお金が用意できない方でも安心してご利用いただけます。

アトム法律事務所のさらに詳しい費用体系については、「交通事故の弁護士費用|相談無料・着手金無料」のページでご確認いただけます。

弁護士費用モデルケース(1)慰謝料等1200万増額

案件の概要

被害者は、バイク運転中に人身事故にあった。

加害者側の任意保険会社と交渉中だったが、提示された示談金に納得がいかずアトム法律事務所に相談。

30分の法律相談を利用し、そのまま委任契約を締結。

加害者側の任意保険会社から提示されていた示談金は当初300万円だったが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、最終的な回収金額は1500万円(1200万円の増額)になった。

示談交渉期間に発生した実費は、合計10万円であった。

交通事故の被害者であれば相談料無料・着手金無料になるため、上記のケースにおける弁護士費用は296万円になります。内訳は、以下表のとおりです。

| 初回相談料 | 無料0円 |

| 着手金 | 無料0円 |

| 成功報酬 | 286万円 (増額分1,200万円の22%+22万円(税込)) |

| 実費 | 10万円 (切手代、診断書発行手数料など) |

| 合計 | 296万円 |

示談交渉で獲得できた示談金は1500万円なので、最終的にご依頼者様の手元に入る示談金は、弁護士費用を差し引いた1204万円(1500万円-296万円)となります。

弁護士費用が296万円と聞くと非常に高額に思えますが、弁護士に依頼していなければもともとの提示額である300万円程度しか獲得できなかった可能性が高いです。

このように、たとえ弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼しなかった場合よりも多くの金額が手元に残ることは珍しくありません。

次は、比較的示談金が少ないケースを確認してみましょう。

弁護士費用モデルケース(2)もらい事故の示談

案件の概要

被害者は、自動車の運転中に後ろから追突され、むちうちを負った。

加害者側の任意保険会社から提示された示談金が適切か知りたかったため、アトム法律事務所に相談。

1時間の無料相談を利用し、そのまま委任契約を締結。

加害者側の任意保険会社から提示されていた示談金は当初40万円だったが、アトム法律事務所の弁護士が交渉した結果、最終的な回収金額は160万円(120万円の増額)になった。

示談交渉期間に発生した実費は、合計5万円であった。

上記のケースでは、弁護士費用は53.4万円になります。内訳は、以下表のとおりです。

| 初回相談料 | 無料0円 |

| 着手金 | 無料0円 |

| 成功報酬 | 48.4万円 (増額分120万円の22%+22万円(税込)) |

| 実費 | 5万円 (切手代、診断書発行手数料など) |

| 合計 | 53.4万円 |

最終的にご依頼者様の手元に入る示談金は、160万円-53.4万円=106.6万円になります。

加害者側が当初に提示した金額は40万円だったため、弁護士に依頼した方が多くの金額を獲得できたことがわかります。

弁護士費用特約を使った場合の計算例

弁護士費用特約を利用する場合、弁護士費用は各弁護士事務所の費用体系ではなく、「LAC基準」(正式名称は「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」)という基準に沿うことがあります。

LAC基準の具体的な金額は、以下の通りです。

(1)相談料(税込)

| 相談時間1時間まで | 11,000円 |

| 相談時間1時間経過後、超過時間15分ごと | 2,750円 |

(2)着手金(税込)

| 経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円 |

| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |

| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |

| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |

| 3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |

※「経済的利益」とは回収金額そのものではなく、回収金額と当初提示されていた示談金の額の差額(増額分)を指す。

(3)成功報酬(税込)

| 経済的利益が125万円以下の場合 | 22万円 (経済的利益が0円なら報酬なし) |

| 125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |

| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |

| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |

| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |

※「経済的利益」とは回収金額そのものではなく、回収金額と当初提示されていた示談金の額の差額(増額分)を指す。

※※経済的利益が125万円以下の場合の成功報酬は2025年1月1日の改定により追加されたため、改定前に締結された弁護士費用特約では対象外の可能性あり

では、弁護士費用特約が利用できない場合で挙げたモデルケースを基に、今度は弁護士費用特約を使うとどうなるのかを計算してみましょう。

弁護士費用モデルケース(1)慰謝料等1200万増額

このケースでは、経済的利益は1,200万円となります。

そのうえで、LAC基準で計算した弁護士費用を確認してみましょう。

相談料(税込)

| 相談料 | 1.1万円 |

相談料以外の弁護士費用(税込)

| 着手金 | 75.9万円 (増額分1,200万円×5.5%+9.9万円) |

| 成功報酬 | 151.8万円 (増額分1,200万円×11%+19.8万円) |

| 実費 | 10万円 (切手代、診断書発行手数料など) |

| 合計 | 237.7万円 |

相談料は1.1万円、着手金・成功報酬・実費を含めた弁護士費用は合計237.7万円となります。

よって、すべて弁護士費用特約によってまかなわれ、ご依頼者様の負担金は0円、手元に残る金額は1,500万円となります。

なお、弁護士費用特約を使わなかった場合、弁護士費用は296万円、ご依頼者様の手元に残る金額は1,204万円でした(アトム法律事務所の費用体系を用いた場合)。

弁護士費用特約を使うことで、手元に残る金額が大幅に増えたことがわかります。

弁護士費用モデルケース(2)もらい事故の示談

このケースでは、経済的利益は120万円となります。

そのうえで、LAC基準で計算した弁護士費用を確認してみましょう。

相談料(税込)

| 相談料 | 1.1万円 |

相談料以外の弁護士費用(税込)

| 着手金 | 11万円 |

| 成功報酬 | 22万円 |

| 実費 | 5万円 |

| 合計 | 38万円 |

相談料は1.1万円、着手金・成功報酬・実費を含めた弁護士費用は合計38万円となります。

このケースも弁護士費用はすべて弁護士費用特約でまかなわれ、ご依頼者様の負担金は0円、手元に残る金額は160万円となります。

弁護士費用特約を使わなかった場合、弁護士費用53.4万円が必要となり、手元に残る金額は106.6万円でした(アトム法律事務所の費用体系を用いた場合)。

弁護士費用特約は、最終的にご依頼者様の手元に入る金額を増やすにあたって、非常に有効になります。

加入している保険に弁護士費用特約が付帯されているならば、積極的に利用することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用についてよくある疑問

ここでは、交通事故の弁護士費用に関してよくある疑問にお答えします。

Q.弁護士に依頼して損するケースは?

弁護士に依頼して損するケースとしては、費用倒れが発生した場合が挙げられます。

費用倒れが発生した場合、弁護士費用の支払いにより赤字が生じ、「弁護士に依頼しないほうが、手元に入る慰謝料や賠償金が多かった」という状態になります。

ただし、弁護士費用特約があれば、費用倒れは回避できます。

弁護士費用特約が使えない場合には、費用倒れのリスクについて依頼前の法律相談で確認可能です。

費用倒れを恐れて弁護士への依頼をあきらめる前に、一度相談してみることをお勧めします。

Q.弁護士費用の「成功報酬制」とは?

成功報酬制とは、「慰謝料や賠償金を獲得する」といった成果が得られた場合に、その成果に応じた報酬が発生する仕組みです。

成果に応じて報酬が決まるため、弁護士に依頼しても獲得した慰謝料や賠償金が低額であれば、その分弁護士費用も低額になります。

安心感・納得感の高いシステムと言えるでしょう。

ただし、弁護士費用では成功報酬の最低金額が決まっていることが多いです。また、「獲得金額の〇%+〇万円」というように、獲得金額によって変動する部分と変動しない部分が組み合わさった形になっていることも多いです。

獲得金額がいくらであれ、弁護士費用として一定額は生じる点にはご注意ください。

弁護士費用特約なしでも依頼のメリットがある!?

弁護士費用特約を利用するメリットは非常に大きいものです。

しかし、『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』の記事でも解説のとおり、事故の内容や加害者の立場によっては弁護士費用特約が利用できないケースもあります。

ここで知っておきたいポイントは、弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士に依頼するメリットは大きいということです。

弁護士費用がかかっても弁護士依頼がおすすめな理由は、以下のとおりいくつかあります。

- 示談金を2倍~3倍増額できることが多い

- 示談交渉や各種手続きのストレスから解放

順に確認していきましょう。

(1)示談金(慰謝料含む)を2倍~3倍増額できることが多い

弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼した方が多くの示談金を回収できることは多いです。

実は、示談金を算定する基準は複数あります。

加害者側の任意保険会社は、示談交渉で「任意保険基準」という基準で計算した示談金を提示してくることが多いです。

加害者側に提示された示談金は、弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」という基準で計算し直せば、2倍~3倍に増額されることが多いのです。

※自賠責基準は、交通事故被害者に補償される最低限の金額

弁護士基準は過去の判例をもとにしており、もっとも法的に適正な基準と言えます。

しかし、示談交渉で被害者自身が弁護士基準の金額を主張しても、十分に聞き入れられることはほとんどありません。

「今回のケースではこの金額が上限である」などと反論されてしまうでしょう。

一方、示談交渉で弁護士に依頼すれば、被害者側の主張が通りやすくなります。

その理由は以下のとおりです。

- 専門知識と資格を持つ弁護士の主張であれば、保険会社側もないがしろにできない

- 弁護士が出てくると保険会社は裁判に持ち込まれることを警戒し、示談交渉で譲歩するようになる

実際にアトム法律事務所の事例を見ても、示談金が大幅に増額されたことがわかります。

事例(1)むちうちで示談金が約3倍になったケース

| 傷病名 | 頸椎捻挫 |

| 後遺障害等級 | なし |

| 当初の提示額 | 58万円 |

| 最終的な回収額 | 180万円 (122万円の増額) |

事例(2)骨折で示談金が約3倍になったケース

| 傷病名 | 左足首骨折 |

| 後遺障害等級 | 12級7号 |

| 当初の提示額 | 365万円 |

| 最終的な回収額 | 1,125万円 (760万円の増額) |

事例(3)骨折などで示談金が5倍以上になったケース

| 傷病名 | 右足首骨折、顔面挫傷 |

| 後遺障害等級 | 10級11号 |

| 当初の提示額 | 414万円 |

| 最終的な回収額 | 2,153万円 (1,739万円の増額) |

弁護士費用がかかるのは損だという先入観で弁護士への依頼を断念する方が損な場合があるので、まずは獲得が見込める示談金について、弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

なお、以下の計算機では、弁護士基準に算定した慰謝料額がわかります。

すでに加害者側の任意保険会社から金額の提示を受けている場合は、増額の余地を知る手掛かりとなるので、ぜひ使ってみてください。

なお、実際の慰謝料額は、事故の個別的な事情を考慮して、この計算機の結果よりもさらに高額になることがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

以下は、アトム法律事務所のご依頼者様から頂いたお声です。

弁護士基準で算定した金額を獲得できた事例のひとつなので、参考としてご紹介します。

お客様の声

この度は、交通事故示談交渉の取りまとめ、ありがとうございました。

何ぶん、私ども、こういった事故への対応は不慣れなため、当初は色々な不安もあり、保険会社のいうとおりにサインするしかないのかなと思っていましたが、先生からの適切な助言を受けて、自信をもって話を進めて行くことができました。

結果についても、こちらに有利な条件を生かし、弁護士基準でのしっかりとした補償を受けられることになり、満足しております。

本当にありがとうございました。

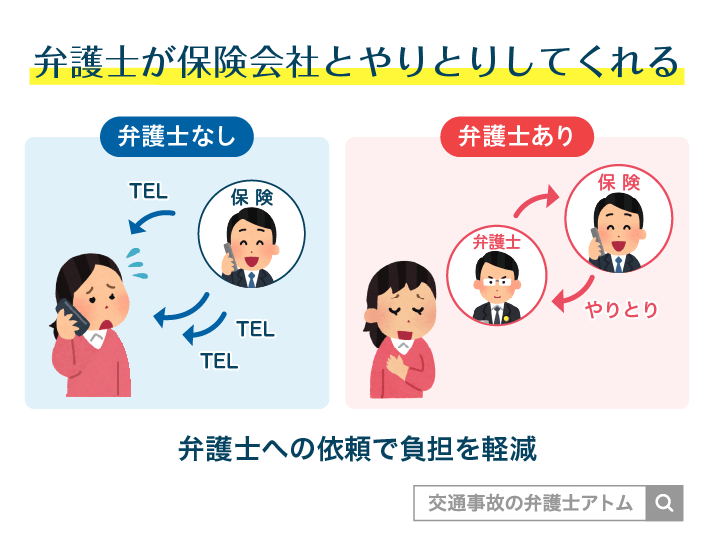

(2)示談交渉や各種手続きのストレスから解放

交通事故の被害者がすべきことは、示談交渉だけではありません。

治療と並行して休業損害の請求手続きをしたり、後遺症が残れば後遺障害等級認定の手続きをしたりしなければならないのです。

また、治療費の打ち切りなどで、示談交渉に入る前から加害者側の任意保険会社と揉めるケースもあります。

示談交渉や各種手続きを行うことで、被害者の方には次のようなストレスがかかったり、日常生活への復帰が妨げられたりすることが予想されます。

- 加害者側の任意保険会社による高圧的な言動でストレスを受ける

- 不慣れな手続きに手間取り、精神的・身体的・時間的負担がかかる

- 加害者側の動きやさまざまな手続きが気になり、治療やリハビリに専念できない

- 仕事復帰の準備などがあり、示談交渉の準備・対策が十分にできない

しかし、弁護士に依頼すれば上記の対応をほとんど代わりにおこなってもらえるのです。

その結果、被害者の方はストレスから解放され、ケガの治療や日常生活への復帰に集中できるようになるでしょう。

なお、弁護士に依頼するメリットは他にも多くあります。

詳しくは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事で解説しているのであわせてご覧ください。

弁護士の必要性に疑問が残る方や、弁護士に依頼して後悔しないか不安な方は、以下の記事もおすすめです。

関連記事

交通事故での弁護士依頼の後悔8ケースと対処法!選び方や弁護士変更も解説

アトム法律事務所の電話・LINE相談はこちらから

ここまで、交通事故の弁護士費用に関して次のようなことを解説してきました。

- 交通事故の弁護士費用には相談料・着手金・成功報酬・実費などがあり、具体的な金額は各弁護士事務所が定めている

- 弁護士費用特約を使えば、交通事故の弁護士費用を自己負担する必要はない

- 弁護士費用を自己負担したとしても、弁護士に依頼しなかった場合より多くの示談金が手元に残ることは多い

ただし、実際にかかる弁護士費用は交通事故の状況などによってさまざまです。

弁護士費用に関して不安を感じるのであれば、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

アトム法律事務所の無料相談

アトム法律事務所では、電話やLINEにて無料相談が可能です。

弁護士費用に関すること以外でも、何か不安なことがある場合はぜひご相談ください。

- 弁護士費用特約の有無関係なく無料相談を受け付けている

- 法律相談は電話またはLINEなので全国どこからでも可能

- 依頼後も原則、着手金無料

- 弁護士費用もわかりやすく弁護士が説明

相談の予約は24時間365日受け付けています。

交通事故の被害者の方からのご連絡をお待ちしています。

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

鎖骨骨折の増額事例

交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負った事案

弁護活動の成果

当初の提示額の3.7倍に増額、2300万円で示談が成立した。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

鎖骨骨折

後遺障害等級

10級10号

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了