交通事故の慰謝料請求に必要な明細・書類は?通院交通費明細書の書き方も解説

更新日:

交通事故の被害に遭うと、心身ともにつらい状況の中、加害者側や保険会社との賠償交渉を進めなければなりません。

しかし、「慰謝料を請求したいけど、どんな書類を集めればいいの?」「保険会社から明細書が届いたけど、内容がさっぱりわからない…」と、手続きの複雑さに戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、交通事故における慰謝料請求に必要な書類の準備方法や、明細書の見方、自分で作成すべき書類のポイントをわかりやすく解説します。

適切な知識と書類をそろえることで、慰謝料を適正に受け取るための一歩が踏み出せます。

慰謝料請求の具体的な流れや手続き方法を知りたい方は、『交通事故慰謝料のもらい方|正しい相場・計算と請求方法【人身事故の被害者必見】』もあわせてご覧ください。

目次

慰謝料の明細書は基本的に保険会社が作成する

ほとんどの交通事故では、被害者自身が慰謝料の明細書を一から作成する必要はありません。

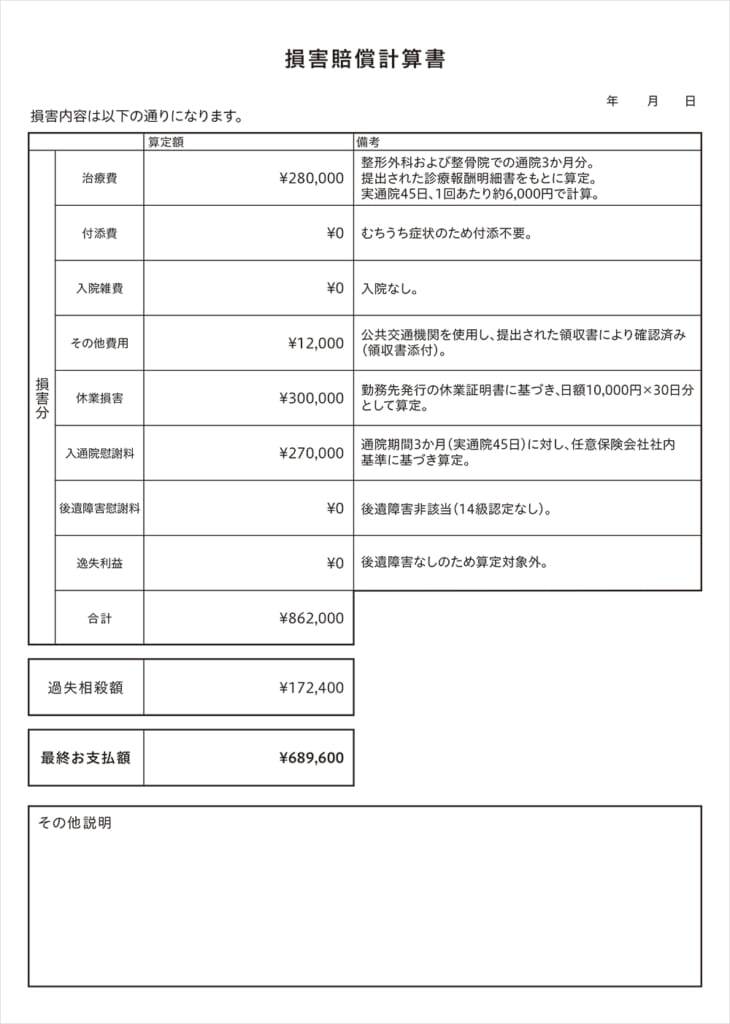

保険会社が損害賠償額を計算し書面で提示してくる

加害者が任意保険に加入している場合、治療がある程度落ち着いた段階で、相手の保険会社から「損害賠償額計算書」や「示談書(案)」といった名前の書類が送られてきます。

これが実質的な「慰謝料の明細書」です。

ここには、治療費、通院交通費、休業損害、そして慰謝料などの項目と金額が記載されています。

被害者は、この提示された内容を確認し、納得できればサインをして示談成立となります。

損害賠償額計算書の見方

| 費目 | 内容 | 増額可能性 |

|---|---|---|

| 治療費 | 治療にかかった実費 | △ |

| 入院諸雑費 | 入院中の日用品など | △ |

| 看護料 | 付き添い看護の費用 | 〇 |

| 通院交通費 | 通院にかかった交通費 | △ |

| その他 | 装具・器具購入費など | △ |

| 休業損害 | ケガで休業した減収分 | ◎ |

| 入通院慰謝料 | ケガの精神的苦痛に対する補償 | ◎ |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害の精神的苦痛に対する補償 | ◎ |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来の減収 | ◎ |

| 過失相殺 | ご自身の過失分の減額 | ー |

| 既払い額 | すでに支払われた金額 | ー |

| 最終お支払額 | 保険会社の提示金額合計 | ◎ |

保険会社から届いた明細書(損害賠償額計算書)の詳しい見方やチェックポイントについては、『損害賠償額計算書や示談書が届いたら?正しい見方とサインする前に確認すべきこと』で解説しています。

注意!保険会社の提示する慰謝料が「正当な金額」とは限らない

ただし、ここで注意が必要です。

保険会社が提示する慰謝料は、法律で定められた最低限の補償である「自賠責基準」や、保険会社独自の「任意保険基準」で計算されていることがほとんどです。

実は慰謝料の計算基準には、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」というものがあり、これが最も高額になる傾向があります。

慰謝料の3つの基準

- 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償。

- 任意保険基準:各保険会社が独自に設定している基準。非公開。

- 弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づく基準。最も高額になる傾向がある。

保険会社から提示された明細を見て、「思ったより少ないな…」と感じたら、安易にサインをしてはいけません。

弁護士に相談すれば、弁護士基準での計算により、慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

関連記事

交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】

ご自身で積極的に資料を集めるべき3つのケース

原則として明細作成は不要ですが、以下のようなケースでは、正当な賠償金を受け取るために、被害者自身が積極的に証拠資料を集める必要があります。

①加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、被害者は自賠責保険会社に直接、損害賠償を請求(被害者請求)を行うことが多くなります。

この手続きでは、必要書類をすべて自分で揃える必要があります。

関連記事

②保険会社の提示額に納得できず、増額交渉をしたい場合

先述の通り、保険会社の提示額は低く抑えられている可能性があります。

提示額に納得できず、「もっと増額してほしい」と主張するためには、その根拠となる証拠(ケガの状況や、仕事を休まざるを得なかった事実を示す資料など)を自分で集めて提示する必要があります。

関連記事

③後遺障害等級認定の申請をする場合

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定を受けることで、後遺障害慰謝料などを請求できます。

適切な等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書をはじめ、ご自身の症状を正確に証明するための医療記録などを主体的に準備することが非常に重要になります。

関連記事

交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

交通事故の慰謝料請求に必要な書類・明細一覧

交通事故の慰謝料を請求する際は、保険会社や相手方に対して損害を証明する書類を提出する必要があります。

基本的に保険会社が指定する様式に記入しますが、自分で資料を揃えて添付する場合もあります。

ここでは、具体的にどのような書類が必要になるのかを、請求する慰謝料の種類別でご紹介します。

「何のための書類か」「どこで手に入るか」も併せて確認しましょう。

全員に共通して必要な基本書類・明細

慰謝料を含むすべての損害賠償請求で共通して提出が必要となる、事故発生の基本的な証明書類です。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 交通事故証明書 | 交通事故が起きた事実、日時、場所、当事者など | 自動車安全運転センター |

| 事故発生状況報告書 | 事故がどのように起きたかの詳細 | 保険会社から書式が送られてくる |

入通院慰謝料の請求に必要な書類・明細

入通院(傷害)慰謝料や、ケガによって生じたその他の損害を請求する場合に必要な書類です。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 診断書 | 事故によってどのようなケガをしたか | 治療を受けた病院 |

| 診療報酬明細書 | 治療の内容と、かかった費用 | 治療を受けた病院 |

| 通院交通費明細書 | 通院にかかった交通費(公共交通機関、ガソリン代など) | 保険会社から書式が送られてくる |

| 通院証明書 (診療期間証明書) | 通院日数や通院期間を証明 | 治療を受けた病院 |

後遺障害慰謝料の請求で必要な書類・明細

後遺障害慰謝料を請求する場合に必要な書類です。

後遺障害慰謝料のほかに将来の収入減(逸失利益)も請求でき、逸失利益の関連書類は本記事内「後遺障害に関する費用で必要な書類・明細」にて紹介します。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 後遺障害診断書 | 事故によって残った後遺症の内容や程度 | 医師に作成を依頼 |

| レントゲン・MRI等の画像 | 後遺症の存在を医学的に証明する資料 | 治療を受けた病院 |

手続きの要は、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」

後遺障害の等級認定を申請するために不可欠なのが、担当医に作成を依頼する「後遺障害診断書」です。これは、普段の診察で発行される診断書とは全く異なる、後遺障害認定のためだけの専門的で詳細な書類です。

この診断書の内容が、何級の後遺障害として認定されるかを決定づけるため、作成を依頼する際は、ご自身の症状を正確に、漏れなく医師に伝えることが非常に重要になります。

関連記事

後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説

死亡慰謝料の請求で必要な書類・明細

死亡慰謝料を請求する場合に必要な書類です。ご遺族が手続きを行います。

亡くなったことによる損害(逸失利益や葬儀費用など)も請求でき、逸失利益や葬儀費用などの関連書類は本記事内「死亡に関する費用で必要な書類・明細」で紹介します。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 死亡診断書(死体検案書) | 事故による死亡の事実 | 病院または警察 |

| 戸籍謄本(除籍謄本) | 被害者の死亡の事実、相続関係の証明 | 市区町村役場 |

| 住民票 | 請求者の身分証明 | 市区町村役場 |

戸籍謄本と住民票は、死亡慰謝料の請求だけでなく、死亡逸失利益など死亡事故に関する他の損害請求にも共通して必要となる書類です。

慰謝料以外の損害に関する明細・書類一覧

慰謝料以外にも、入通院や後遺障害、死亡、物損などに関して実際にかかった費用や将来の損失を請求できる場合があります。

ここでは、それぞれのケースで必要となる主な書類・明細を一覧で紹介します。

入通院に関する費用で必要な書類・明細

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 領収書等 | 治療費、通院交通費、付添費、器具購入費など、実際にかかった費用 | 病院、交通機関、店舗など(自分で保管) |

| 休業損害証明書 | 事故で仕事を休んだことによる減収(給与所得者の場合) | 勤務先に作成を依頼 |

| 源泉徴収票/確定申告書 | 事故に遭う前の収入額 | 勤務先/自分で保管 |

領収書は事故に関連するものをすべて保管する

治療費のほか、入院中の食事代や差額ベッド代なども対象になる場合があります。

診断書の発行手数料や松葉杖の購入費も、事故との関連があれば請求可能です。

通院交通費は「入通院慰謝料」に関連する書類として別項目で紹介していますが、実費損害としても請求できます。

ガソリン代や駐車場代などの領収書も忘れずに保管し、迷う支出も含め事故に関する領収書はすべて保管しておきましょう。

休業損害を証明する書類の注意点

- 会社員の方: 勤務先に「休業損害証明書」の作成を依頼し、前年の「源泉徴収票」を準備。

- 自営業・フリーランスの方: 前年の「確定申告書」の控えを準備。

- 専業主婦(主夫)の方: 家事労働も損害として請求できます。特別な収入証明は不要ですが、ご自身の存在を証明する「住民票」などが役立つ場合があります。

休業損害証明書は、基本的には勤務先の担当者に作成してもらいますが、提出前にご自身でも内容を必ず確認しましょう。

- 休んだ日:有給休暇を使った日も休業損害の対象になります。欠勤、有給、遅刻、早退などを正確に記載してもらえているか確認しましょう。

- 事故前3ヶ月間の給与:残業代なども含めた総支給額が正しく記載されているか、給与明細と照らし合わせてチェックしてください。

関連記事

後遺障害に関する費用で必要な書類・明細

後遺障害が残った場合には、慰謝料のほか、介護費や医療器具の購入費、将来の収入減(逸失利益)などを請求できます。

後遺障害診断書やレントゲン・MRIなどの画像は、慰謝料請求の項目と共通して使用します。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 介護費・付添費の領収書 | 介護・補助が必要な場合の実費 | 介護サービス事業者・病院など |

| 医療用補助具・住宅改修の見積書/領収書 | 義肢・コルセット・住宅改修などの実費 | 医療機関・施工業者など |

| 源泉徴収票/確定申告書 | 後遺障害による労働能力喪失(逸失利益)の算定基礎 | 勤務先/自分で保管 |

逸失利益は、賠償項目の中で最も高額になる可能性があり、計算も非常に複雑です。

適切な後遺障害等級の認定を受け、正当な金額を請求するためにも、弁護士に相談することを強くお勧めします。

関連記事

後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説

死亡に関する費用で必要な書類・明細

被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料のほか、葬儀費用や将来得られたはずの収入(逸失利益)なども請求できます。

戸籍謄本・住民票は、死亡慰謝料の項目と共通して使用します。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 葬儀費用の領収書 | 葬儀・火葬・遺体搬送などの実費 | 葬儀会社など |

| 法要費の領収書 | 弔問返礼や法要などの関連費用(認められる範囲) | 寺院・業者など |

| 源泉徴収票/確定申告書 | 被害者の生前の収入を示し、逸失利益の算定基礎 | 勤務先/自分で保管 |

関連記事

死亡逸失利益を正当に受け取るために|高齢者・子ども・主婦のケースも解説

物損に関する請求で必要な書類・明細

事故によって車や所持品が壊れた損害(物損)を請求する際に必要となる主な書類です。

物損は自賠責保険(人身補償)の対象外のため、自賠責への被害者請求では補償を受けられません。

任意保険または加害者への直接請求で対応する形になります。

| 書類名 | 何を証明するための書類か | 主な入手先 |

|---|---|---|

| 修理費用の見積書・領収書 | 車の修理にかかった(かかる)費用 | 自動車修理工場、ディーラー |

| 事故車両の写真 | 車の損傷箇所やその程度 | 自分で撮影 |

| 代車費用の見積書・領収書 | 修理期間中に代車を利用した費用 | レンタカー会社、ディーラーなど |

| 壊れた物品の写真、購入時の領収書 | 車以外に壊れた物(スマホ等)の損害額 | ご自身で撮影、購入店など |

| 休車損害を証明する資料 | 営業車が使えなかったことによる減収 | 自分(事業者)で用意 |

車だけでなく、事故の衝撃で壊れたスマートフォン、メガネ、衣服、パソコンなども賠償の対象です。

購入時のレシートがあれば理想的ですが、なくても諦めずに写真などの証拠を残しましょう。

関連記事

物損事故の賠償金とは?請求できるものや金額の決め方・交渉ポイントを解説

自分で作成する書類の書き方ガイド

保険会社から送られてくる書類に記入するだけでなく、ご自身で一から作成する必要がある書類もあります。

特に加害者が任意保険に未加入で、自賠責保険に直接請求(被害者請求)する場合には、これらの書類の作成が必須となります。

通院交通費明細書

病院への通院にかかった交通費を証明し、請求するために作成します。

公共交通機関など領収書が出ない交通費も、この明細書によって請求することが可能になります。

書き方のポイント

相手方の保険会社とのやり取りの中では、保険会社が用意した専用の書式(テンプレート)が送られてくることが一般的です。まずは、その書式を使用できるか確認しましょう。

もし指定の書式がない場合や、自賠責保険へご自身で請求(被害者請求)を行う場合は、ご自身で作成します。その際は、「いつ」「どの病院へ」「どの交通手段で」「いくらかかったか」が明確にわかるように記載することが重要です。

自家用車の場合は1kmあたり15円を目安に計算し、タクシーを利用した場合は領収書を添付し、利用理由も記載しましょう。

関連記事

交通事故の通院交通費|請求できる条件や慰謝料との違い、他の交通費は?

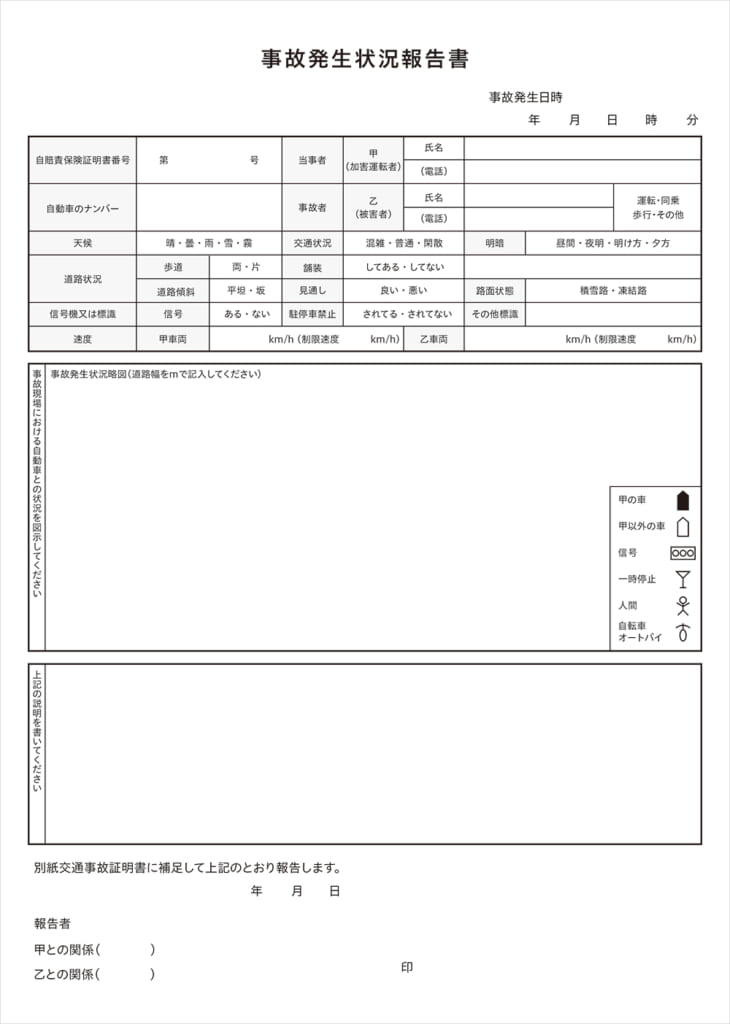

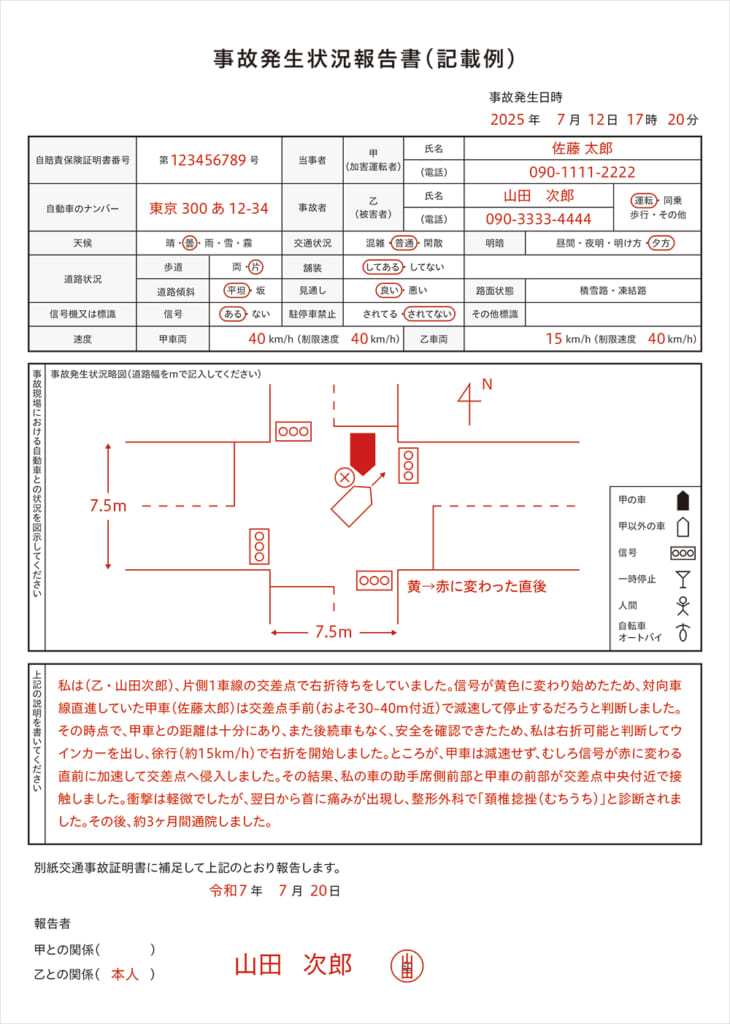

事故発生状況報告書

事故の状況を説明するための書類で、過失割合などで争いがある場合に重要な資料となります。

自賠責保険に被害者請求を行う際も、請求書類一式の中に専用の様式が含まれています。

書式が手元にない場合は、以下のテンプレートを参考に作成してください。

書き方のポイント

見取り図を作成し、信号の有無、道路の幅、双方の進行方向、衝突地点などを分かりやすく図示します。

文章では、発見時の状況、速度、事故回避措置、衝突後の状況などを時系列で具体的に記載することが求められます。

ドライブレコーダーの映像など、客観的な証拠と矛盾がないように作成することが大切です。

支払請求書(損害賠償額請求書)

損害賠償金の合計額やその内訳を相手方に明確に伝え、支払いを請求するために作成します。

誰が、誰に対し、どの事故について、いくらを請求するのかを正式な書面として示す役割があります。

請求先が「自賠責保険会社」なのか、「加害者本人」なのかによって、対応が大きく異なります。

① 自賠責保険に請求する場合

自賠責保険会社が用意した指定の書式を使用します。

請求者情報・事故当事者・金額の内訳(治療費、休業損害、慰謝料など)を、領収書や証明書に基づいて正確に記入しましょう。

不明点がある場合は、保険会社の担当窓口に確認するのが確実です。

② 加害者本人に直接請求する場合

加害者が任意保険にも自賠責保険にも未加入(無保険)の場合など、加害者本人と直接交渉する際に必要となります。

保険会社相手と違い、決まった書式はありません。ご自身で「損害賠償請求書」として作成する必要があります。

記載すべき主な項目

- 事故の日時、場所

- 請求金額の総額

- 損害の内訳(治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、物損など、各項目と金額)

- 支払期限

- 振込先口座

書き方に迷う場合は、自賠責保険会社の「支払請求書(損害賠償額請求書)」の形式を参考にするとよいでしょう。

記載項目の構成が共通しており、参考にすることで相手に伝わりやすい請求書を作成できます。

証拠の添付が必須

請求書だけを送っても、相手が支払いに応じるとは限りません。

請求する各損害額の根拠となる診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、領収書、見積書などの写しを必ず同封しましょう。

送付方法

「いつ、どのような内容の請求書を送ったか」を証明するため、内容証明郵便で送付するのが最も確実です。

弁護士への相談がおすすめ

加害者本人への直接請求は、相手が交渉に応じない、資力がなく支払えないなど、トラブルになりやすい非常に難しい手続きです。

請求書の作成から交渉、そして最終的に合意内容を法的に有効な「示談書」としてまとめるまで、専門的な知識が不可欠となります。

個人での対応は大きな精神的負担を伴いますので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の増額交渉で有利になる可能性のある資料

ここまでご紹介した書類は、損害額を計算するために最低限必要なものです。

さらに、より有利な条件で交渉を進めるために、以下のような資料が役立つ場合があります。

事故状況を客観的に示す資料

- 実況見分調書:警察が作成する、事故現場の詳しい記録。加害者と被害者の言い分が食い違う(過失割合で揉めている)場合に特に有効です(検察庁で取り寄せ)。

- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像:事故の瞬間を記録した、非常に強力な証拠です。

精神的苦痛の大きさを伝える資料

- 日記やメモ:事故による痛みや、日常生活での不便さ、将来への不安などを記録したもの。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償なので、その苦痛の大きさを具体的に示す参考資料になります。

- 家族の陳述書:事故後、被害者の様子がどのように変わってしまったかなどを家族に書いてもらう書面です。

これらの資料は必須ではありませんが、準備することで、保険会社との交渉や、万が一裁判になった際に、あなたの主張を裏付ける有力な証拠となり得ます。

関連記事

交通事故で集めるべき証拠は?保全の重要性と立証に必要な書類・証明資料

書類集めに不安を感じたら、アトムの弁護士にご相談を

この記事では、交通事故の慰謝料請求に必要な書類について解説しました。

- 多くの場合、被害者自身で慰謝料の明細書を作る必要はない。

- ただし、保険会社の提示額は「弁護士基準」より低い可能性があるため注意が必要。

- 「加害者が無保険」「増額交渉をしたい」「後遺障害申請をする」場合は、主体的に証拠資料を集めることが重要。

- 自分の状況に合わせて、必要な書類をリストで確認し、漏れなく準備する。

慰謝料請求の手続きは複雑で、ケガの治療や仕事を続けながらご自身で全ての書類を集めるのは大きな負担です。

保険会社からの提示額に疑問がある方や、手続きに不安を感じる方は、示談の前に交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、書類の取り寄せや保険会社との交渉を任せられ、「弁護士基準」での慰謝料獲得を目指せます。

アトム法律事務所は、年間1,700件以上*の交通事故を解決した実績があり、経験豊富な弁護士が対応します。

弁護士費用特約(弁特)があれば、費用は保険会社が負担し、相談料の自己負担は実質ゼロ円です。

手続きや交渉に不安がある方は、まずはアトム法律事務所にご相談ください。

*2025年実績数

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了