交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

更新日:

過失割合とは、交通事故が起きた責任の大きさを数値化したものです。

交通事故が起こったら、事故の当事者双方にどの程度の不注意があったのか、事故当時はどんな状況だったのかなど、事故原因となった責任の大きさを判断する必要があります。

相手方から「あなたも悪い」「事故はお互い様」などと言われ、何となく合意してしまうと、受けとる損害賠償金の金額が減る可能性が高くなってしまうでしょう。

この記事では、過失割合の決め方やよくある事故パターンごとの目安、もめた場合の対応策まで、交通事故に詳しいアトム法律事務所の弁護士がわかりやすく解説しています。

なお、本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにすることとします。

目次

交通事故における過失割合の基本と重要性

交通事故に遭ったとき、重要なポイントのひとつとして「過失割合」があります。過失割合は、事故当事者それぞれにどれだけの責任があるかを数値で示したもので、損害賠償の金額や交渉の方向性に大きく影響するからです。

まずは、この「過失割合」が具体的にどのようなものなのか、そしてなぜこれほど重要視されるのかを理解しましょう。

過失割合とは?交通事故の責任割合を数値化

過失割合とは、交通事故が発生した際に、事故当事者それぞれの責任の割合を数値で示したものです。この数値によって、お互いの責任がどの程度かを明確化できます。

交通事故では、加害者が全面的な責任を負うケースばかりではなく、被害者側にも過失がある場合があります。そのため、事故に責任がある割合を「過失割合」として示すことが重要です。

具体的には「9対1(90:10)」、「8対2(80:20)」といった数値で表されるでしょう。

過失割合の数値により、事故当事者が請求できる損害賠償金の金額は変動します。過失割合の数値が大きい側ほど受け取れる賠償金額が減るため、過失割合は非常に重要なのです。

過失がつくと損害賠償が減る仕組み

交通事故では、過失割合の大きい当事者が一般的に「加害者」とされ、過失割合の小さい当事者が「被害者」とされます。

ただし、被害者側に少しでも過失が認められると、「過失相殺」という形で受け取れる損害賠償金が減額されることになります。

交通事故の怪我により損害を負った場合、治療費・慰謝料・入通院慰謝料などを合計した損害賠償金を事故相手に請求可能です。

しかし、自分に過失があるのなら、損害賠償金を全額受け取ることはできません。過失割合に応じて過失相殺されてしまうからです。過失割合の程度が大きくなればなるほど、過失相殺で減額される金額が大きくなり、受け取れる金額は少なくなります。

つまり、過失割合は最終的に受け取れる損害賠償金額を大きく左右するのです。

過失相殺がどのように影響するのか、計算例で見てみましょう。

過失相殺の計算例

| 相手 | 自分 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 80% | 20% |

| 損害額 | – | 100万円 |

| 相手に請求できる金額 | – | 80万円 (=100万円×80%) |

自分の過失は2割なので、損害額100万円を過失相殺すると2割の20万円が差し引かれ、相手に請求できる金額は80万円となります。差し引かれた20万円は、自己負担しなければいけません。

事故相手にも損害がある場合

事故相手にも損害がある場合、過失相殺されるだけではなく、自身の過失割合に応じて相手の損害を賠償する必要も生じます。

このような場合の損害賠償金の支払い方法には、お互いが支払う金額を相殺する「相殺払い」、相殺せずにお互いに支払いあう「クロス払い」といった形があります。

相殺払いをする場合の損害賠償の例を見ていきましょう。

相手にも損害がある場合の計算例(相殺払いのケース)

| 相手 | 自分 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 80% | 20% |

| 損害額 | 50万円 | 100万円 |

| 相手に請求できる金額 | 10万円 (=50万円×20%) | 80万円 (=100万円×80%) |

| 相殺後の金額 | - | 70万円 (=80万円-10万円) |

自分の過失は2割なので、相手の損害額50万円の2割にあたる10万円を負担しなければいけません。

相手の過失相殺後の金額80万円から、自分の過失相殺後の金額10万円を差し引いた結果、最終的に支払ってもらえる金額は70万円に減ってしまいました。

このように、過失割合は損害賠償金に直接的な影響を与えるため、正確かつ公正な判断が非常に重要です。もしも過失割合に納得がいかない場合や交渉に不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することで、有利に進行させることができます。

具体的な過失割合の決め方の手順

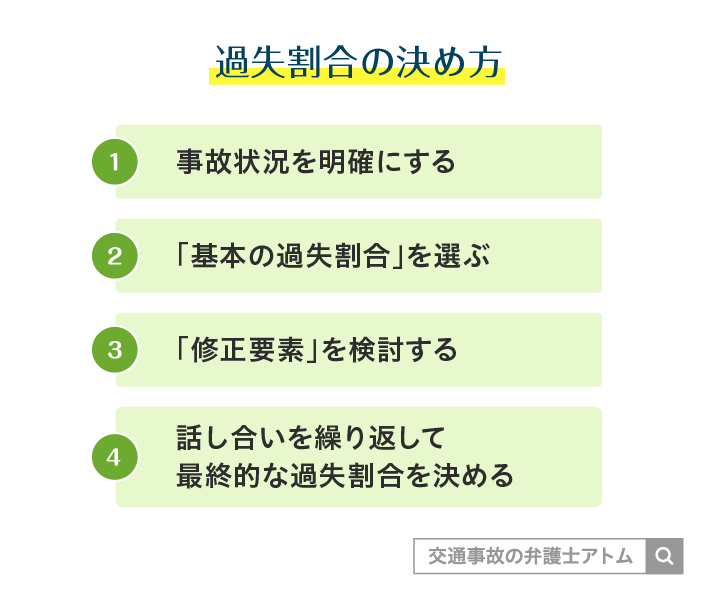

過失割合の具体的な決め方の手順は、以下の通りです。

過失割合が話し合いで決まるといっても、何の基準もなくただやみくもに話し合うわけではありません。過失割合は、過去の交通事故に関する裁判例を基準にし、実際の事故状況を照らし合わせることで決められます。

具体的にどのようなことをすればよいのか、確認していきましょう。

(1)事故状況を明確にする

まずは、事故状況について当事者双方の認識を確認し、認識のすり合わせを行っていくことで、事故状況を明確にしていきます。

確認内容は以下のようなものとなるでしょう。

- 信号の色がどうなっていたのか

- どちらが優先道路であったのか

- 一時停止を守っていたのか

- 右左折の合図を出していたのか

認識が食い違っている部分については、証拠をもとにして確認し、事故状況を明確にしていきます。

(2)「基本の過失割合」を選ぶ

明確となった事故状況について、過去の判例から類似する事故類型を選定し、「基本の過失割合」を確認します。

たとえば、「信号機なしの交差点における直進車と右折車の事故(自動車同士)」の場合、過去の判例を参照すると、基本の過失割合は「直進車:右折車=20:80」になります。

過去の判例を参照する際は、以下のような書籍を参考にするとよいでしょう。

過失割合の参照元

- 別冊判例タイムズ

- 交通事故の赤い本

上記の書籍は3000円~5000円程度で、一般の方でも購入することが可能です。

ただし、どちらも専門書であるため、交通事故の知識が少ない場合は適切に事故類型を選定できなかったり、後述する「修正要素」を反映できなかったりすることがあるでしょう。

その場合、適切な過失割合にならないおそれもあるので、弁護士の力を借りることも検討してみてください。

(3)「修正要素」を検討する

事故類型ごとに定められた「基本の過失割合」を選定したら、事故個別の事情を反映するための「修正要素」を検討します。

同じようなパターンの事故といっても、さまざまな態様が考えられます。たとえば、同じ信号機なしの交差点における直進車と右折車の事故でも、どちらか片方が注意義務を怠ったまま交差点に進入していた、速度違反をしていたといった個別の事情があるでしょう。

そこで、事故個別の事情を過失割合に反映するため修正要素が考慮されることになります。修正要素があれば、基本の過失割合から「+10」「+20」「-5」といった具合に加算・減算が行われるのです。

修正要素は事故の時間や場所、事故当事者の車種や運転状況などさまざまなものがあります。ここでは一例を確認しておきましょう。

修正要素の一例

- 夜間

日没時から日出時までの時間 - 幹線道路

歩車道の区別があり道路幅が広く交通量が頻繁な道路 - 住宅街・商店街

人の横断や通行が多い場所 - 直前直後横断・佇立・後退

歩行者が車両等の直前直後で横断したり、特段の事情なく立ち止まったり後退したりする - 急な飛び出し、ふらふら歩き

歩行者が車両等の進路の前に急に飛び出したり、予想外にふらふら歩いたりする - 被害者の属性

- 児童(6歳以上13歳未満の者)

- 高齢者(おおむね65歳以上の者)

- 幼児(6歳未満の者)

- 身体障害者(車いすの者、目が見えない者、耳が聞こえない者など)

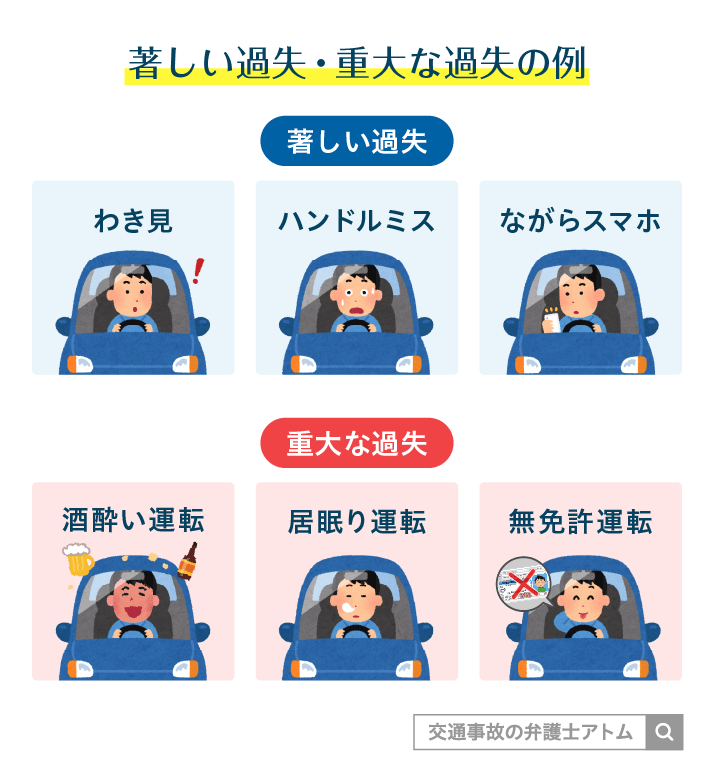

- 著しい過失

- わき見運転におる前方不注視

- 携帯使用のながら運転など

- 重過失

以下のような状態で正常な運転が不可能など- 酒酔い運転

- 居眠り運転

- 無免許運転

- 速度違反

- 過労・病気・薬物

その他、修正要素の具体例については以下の記事でも解説しています。

関連記事

- 修正要素の基本:過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介

- 具体例:

(4)話し合いを繰り返して最終的な過失割合を決める

「基本の過失割合」に「修正要素」を加えることである程度の過失割合を算定することはできますが、この過失割合もあくまでも目安であること押さえておきましょう。

たとえ似たような事故だとしても、一つとして同じ事故はありません。一件ごとに異なる事故の状況を表した最終的な過失割合は、話し合いを繰り返して細かく決めていく必要があるでしょう。

このように、当事者同士が話し合いで解決しようとする手続きのことを「示談」といいます。

お互いに納得するまで話し合いを続け、最終的に示談として合意を形成します。言い換えると、当事者のどちらかが納得していなければ過失割合は確定しません。

一度成立した示談のやり直しは基本的にできないので、示談の内容に納得していない場合は安易に合意しないようにしましょう。

示談をするうえで注意すべきポイントや示談の進め方については、関連記事『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』が参考になります。

過失割合の決め方の具体例

モデルケースをもとに、実際に過失割合を導き出してみましょう。

たとえば、図のように駐停車中の自動車(B)に後方から走行してきた自動車(A)がぶつかった追突事故では、基本の過失割合は「A:B=100:0」になります。

しかし、駐停車中の自動車Bに駐停車方法が不適切といった過失があれば、基本の過失割合10対0に「-10~20」の修正要素が加えられ、最終的な過失割合は「9対1」や「8対2」になります。

参照|別冊判例タイムズ38号【157】抜粋

| 追突車両A | 駐停車車両B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 100 | 0 |

| 駐停車方法の不適切 | -10~20 | +10~20 |

※車両は駐停車する時道路の左側に沿い、他の交通の妨害となってはいけない(道路交通法第47条1項、2項)

このように、まず類似する事故類型の基本の過失割合を確認し、そこに事故類型ごとに設定された修正要素を反映することで、過失割合は調整されていくことになります。

過失割合が適正なものかどうかを判断するには、事故類型と修正要素のそれぞれが妥当であるか確認しなければなりません。

事故パターン別の基本の過失割合の例

交通事故の過失割合は、事故のパターンによって大きく変わります。ここでは、代表的な事故の類型ごとに、一般的に想定される過失割合の目安を紹介します。

対向車と正面衝突事故の過失割合

対向車との正面衝突においては、原則、センターラインをはみ出した側に全過失が認めらます。

そのため、基本的な過失割合は加害者(対向車):被害者=100:0となるのです。

センターラインのない道路であったり、被害者側の速度違反や不注意などが認められるケースでは、被害者側にも過失が付く可能性があります。

正面衝突事故のより個別具体的なケースについては、関連記事『対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法』で解説しています。正面衝突事故の過失割合についてもめている方は、一度参考にお読みください。

玉突き事故の過失割合

複数の車両による追突事故が起こったときには「玉突き事故」と表現されることがあります。

たとえば、下図のように一番後方のC車がB車に追突し、押し出されるようにA車とB車が接触した事故であれば、A車(先頭車):B車(中間車):C車(最後車)=0:0:100が基本の過失割合です。

しかし、玉突き事故の事故パターンや事故の原因次第では、複数の車両が過失割合を分散して負うことも考えられます。

玉突き事故のより詳しい過失割合のパターンは、関連記事『玉突き事故の過失割合は?誰の保険で賠償する?真ん中に過失がつくケースも解説』をお読みください。

巻き込み事故の過失割合

車両が右左折する際に走行しているバイクや自転車を巻き込むようにして起こる事故は「巻き込み事故」ともいわれています。

巻き込んだ側の不注意や交通ルール違反が事故原因に大きくかかわるとして、基本的に巻き込まれた側は過失割合が低くなるでしょう。

具体的には、先を走っている車両が左折した際に、後方を直進していたバイクを巻き込んで事故が起こったなら、基本の過失割合は自動車:バイク=80:20です。

ただし、双方が走行中であることから、速度違反、進路変更可能な場所であったかなど様々な修正要素が検討されてもめる可能性もあります。

巻きみ事故におけるさらに詳しいパターン別の解説や修正要素を知りたい方は、関連記事『巻き込み事故は内輪差が原因?事故の過失割合は?巻き込み事故の弁護士解説』をお読みください。

バイクすり抜け事故の過失割合

バイクによる追い越しや追い抜き時に車両と接触する事故のパターンは多く、すり抜け事故ともいわれています。

すり抜け事故が起こりやすい状況として、直進中の車の横をバイクがすり抜けた際の接触が考えられますが、基本的な過失割合は定められていません。

すり抜け事故の過失割合は状況次第ですので、一度弁護士に相談することも視野に入れるべきでしょう。

バイクのすり抜け事故に関する過失割合についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケースもわかる』もお役立てください。

車線変更事故の過失割合

前方を走行する車両が車線変更をおこない、後方を走行する車両と接触した場合には、基本の過失割合は「前方車:後方車=70:30」となります。

車線変更事故の具体的な事故状況に応じた説明は、関連記事『車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?よくあるケースごとに解説』でしていますので併せてお読みください。

一時停止無視事故の過失割合

一時停止無視をした方の車両の過失割合が高くなる可能性はありますが、一部被害者にも過失がつく可能性は十分あるでしょう。

なぜなら、被害者側にも事故を回避できた可能性があると判断される恐れがあるからです。

たとえば、信号機のない交差点において一時停止規制がなかった直進車と、一時停止無視の直進車の基本的な過失割合は20:80となります。

もし一時停止無視による事故の被害にあい、過失割合に関して疑問があるならば、関連記事『一時停止無視による事故の過失割合!停止線のみ・標識なしの場合も解説』もお読みください。よりくわしい過失割合の決まり方と注意点について説明しています。

被害者が気を付けたい過失割合の注意点

過失割合は、加害者側だけでなく被害者側にも大きな影響を与える重要なポイントです。特に、被害者に過失がまったくない過失ゼロの場合や、過失の有無でもめたときには、保険対応や示談交渉に予想外の制約が生じることがあります。

ここでは、被害者が事前に知っておくべき過失割合の注意点を解説します。

過失ゼロなら被害者の保険会社は示談代行できない

被害者の過失が全くない過失割合10対0のケースでは、被害者の損害賠償金は減額されないので、とくに注意する点はないように思えます。

しかし、被害者が任意保険に加入していても、被害者の過失がゼロの場合は保険会社による示談代行サービスが利用できないので、被害者が自力で示談交渉を行わなければなりません。

損害賠償金の金額に納得いかなかったり、示談交渉の対応に不安があったりする場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

もらい事故とも呼ばれる過失割合10対0になるケースについては、以下の関連記事をご確認ください。加害者側から過失割合9対1や8対2などと言われ、10対0に変更できないかとお考えの方にも、参考になる内容を記載しています。

過失割合を90:0(9対0)とすることもできる

過失割合を90:0や80:0にして、交通事故の損害賠償問題を解決する方法のことを片側賠償といいます。片側賠償は、事故の当事者双方に過失があるものの、一方のみが損害賠償を行うことです。

片側賠償は、示談交渉で当事者双方の主張がまとまらなかった時の折衷案として用いられる方法といえます。

片側賠償を認めると、加害者側に対して損害賠償金を支払う必要はありませんが、被害者が受け取れる金額が減ることは理解しておきましょう。

片側賠償については『交通事故の過失割合9対0(片側賠償)とは?片賠のメリットや過失相殺の計算例』で詳しく解説しています。

相手の保険会社と過失割合でもめやすいケースがある

交通事故の過失割合でもめやすいのは、以下のようなケースです。

- 損害賠償額が大きい

- 交通事故の状況を示す証拠がない

- 事故状況が既存のよくあるケースに当てはまらない

(駐車場内で起きた事故、自転車事故など)

損害賠償額が大きいケースでは、加害者側が支払う金額を減らすべく、被害者側にとって不利な過失割合を主張してゆずらないことがあります。その結果、過失割合でもめてしまうことが多くなります。

また、事故状況を示す証拠がないケースや、既存のよくある事故状況に当てはまらないケースでは、どのような過失割合にすべきか主張が食い違ってしまうことが多いでしょう。

関連記事『交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法』では、加害者側と過失割合でもめやすいパターン別に対処法を解説しているので、こちらもご覧いただくと、より深い理解が可能です。

交通事故の過失割合に関するよくある疑問

過失割合は交通事故の損害賠償に大きく影響する要素ですが、その判断方法や取扱いについては誤解されている点も多いです。ここでは、交通事故の被害者が特によく疑問に思う点について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

Q.過失割合を決めるのは誰?警察が決める?

過失割合を決めるのは、警察ではなく事故の当事者同士です。実際には、加害者側の任意保険会社が割合を提示し、それに対して被害者側が納得できるかどうかを交渉し、最終的な合意(示談)によって決まります。

警察は事故の状況を捜査し、交通事故証明書などの資料を作成しますが、過失割合そのものを判断する権限はありません。現場で警察官が口にする「あなたは悪くない」などの言葉も、法的効力はないので注意が必要です。

なお、保険会社の提示する過失割合はあくまで一方的な意見であり、必ずしも正しいとは限らないので注意してください。相手の提示をうのみにせず、疑問があれば弁護士に相談し、妥当性を確認することが重要です。弁護士であれば、法的根拠や過去の判例に基づいて、正当な割合を見極めてくれます。

過失割合の決め方や決める時期については『交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ』の記事でも説明しているので、あわせてお読みください。

Q.過失割合は交通事故証明書に記載される?

交通事故証明書に「過失割合」は記載されていません。

交通事故証明書には、事故の発生日時や場所、当事者の氏名や車両情報などが記載されています。

交通事故証明書という書類は、あくまで事故が発生したことを証明するためのもので、民事的な責任割合を示すものではありません。

そのため、過失割合の交渉においては、交通事故証明書だけでなく、事故の状況を証明する他の証拠(ドライブレコーダー、目撃証言、現場写真など)が重要になります。

Q.物損と人身で過失割合の扱いが違う?

基本的に、同じ事故であれば物損でも人身でも過失割合は同じです。過失は客観的な事実に基づいて判断されるため、損害の対象が「物」か「人」かで割合が変わることはありません。

裁判でも、対物・対人で異なる過失割合が認定されることはなく、一貫した判断となります。

ただし、示談交渉では事情によって異なる割合で解決されることもあるでしょう。たとえば、物損は損害額が少額なため、早期解決を優先して当事者のどちらかが譲歩するケースが多いです。一方、人身は損害額が大きく、過失割合による影響も大きいため、慎重な交渉が行われます。

そのため、実際の示談では過失割合に違いが出る可能性があると理解しておくことが大切です。

Q.駐車場での事故は過失割合は必ず5対5になるって本当?

駐車場での事故は、必ずしも過失割合が5対5になるとは限りません。

たとえば、一方がバックしていた場合や、徐行義務を怠っていた場合などは、その過失が加味され、6対4や7対3などに変動します。事故の状況次第で柔軟に判断されるため、駐車場事故でも証拠の確保は重要です。

なお、駐車場は私有地であることが多いので、公道上で起きた事故とは違った過失が認定されることもあります。事例ごとの具体的な判断が重要になるため、駐車場内で起きた事故の過失割合について疑問がある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

関連記事

Q.動いている車同士の事故だと一方が過失0はあり得ない?

一般的に、「動いている車同士」の事故では、双方にある程度の過失があるとされ、完全な過失ゼロは認められにくいのが現実です。

ただし、例外も存在します。たとえば、センターラインをはみ出して対向車線に侵入した車に一方的に衝突された場合や、明らかに信号無視の車と接触した場合などには、被害者側の過失が0(ゼロ)と判断されることもあります。

「動いていた=必ず過失がある」とは限らず、具体的な状況と証拠が重要になります。

過失割合に不満がある・もめた場合の対処法

過失割合に納得できない場合や、相手方と話し合いが平行線をたどる場合には、適切な対処をとることが重要です。泣き寝入りせずに、自分の主張を裏付ける準備や、第三者の力を借りることで解決につながる可能性があります。

ここでは、過失割合でもめたときに取るべき具体的な対処法を紹介します。

過失割合を証明する証拠を集める

過失割合に不満がある場合の対処法として、過失割合を証明する根拠を集めて主張していく方法があります。

示談交渉において適正な過失割合を主張していくとき、ただやみくもに「7対3ではなく9対1」にすべきだ」と伝えても認められることは難しいでしょう。

示談交渉で適切な過失割合が認められるには、その過失割合を証明するような、事故当時の状況を示す証拠の有無が非常に大切です。

事故当時の状況を示す証拠としては、主に以下のようなものがあげられます。

- 刑事記録

- 実況見分調書

- 供述調書

- 証言記録など

- 目撃者の証言

- ドライブレコーダー など

もっとも、刑事記録を入手しても過失割合の証明にどう役立てていくのかがポイントになります。刑事記録のどの部分が自身の主張する過失割合を立証するのか、論理立てて説明しなければなりません。

また、被害者自身ですべての証拠を集めようとすると、膨大な手間と時間がかかることが予想されるでしょう。

弁護士に依頼すれば、刑事記録の取り付けだけではなく、そもそもどういった証拠が有効で、証拠をどのように活用するかの検討も任せられます。

ADR・調停・裁判を利用する

過失割合に不満がある場合の対処法として、ADR・調停・裁判を利用する方法があります。

- ADR

ADR機関(交通事故紛争処理センター等)の弁護士が仲介を行いつつ話し合いによる解決を図る

費用は無料であるが、当事者間の合意が必要 - 調停

裁判所において調停委員の仲介のもと話し合いによる解決を図る

裁判よりも低額かつ早期の解決が見込めるが、当事者間の合意が必要 - 裁判

裁判所において判決による強制的な解決を図る

費用や期間がかかるものの当事者間の合意がなくても解決が可能

各方法にはメリットとデメリットがあることを知り、ご自身の意向にそって方法を選ぶべきでしょう。

もし過失割合について示談交渉がうまく進んでいないという方は、一度弁護士に相談してみてください。

弁護士が介入することで示談交渉が前に進む可能性も十分あります。

あるいは弁護士と相談して示談交渉での解決が難しいと判断された場合は、弁護士にアドバイスをもらってから異なる方法を選択することも有効です。

それぞれの方法は下記の関連記事でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

弁護士を味方につける|メリット多数

過失割合に不満がある場合の対処法は、弁護士に依頼して法律の専門家を味方にする方法があります。

交通事故の示談交渉で不利にならないようにするには、交通事故の専門知識が豊富な保険会社の担当者と対等に交渉できるのかがポイントになってきます。

法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者自身では対応しきれない問題を解決してくれるでしょう。

弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットを得られることが期待できます。

- 適切な過失割合を主張できる

- 面倒な示談交渉を任せられる

- 慰謝料・損害賠償金が増額する

それぞれの項目について、詳しく確認していきましょう。

適切な過失割合を主張できる

加害者側が提示する過失割合を変更するよう交渉する際、過失割合に不満があるから変えてほしいと単に主張しても聞く耳を持ってくれないでしょう。

適切な過失割合で合意するためには、過失割合が正当だと証明できる客観的な証拠や、判例や証拠を読み解く法的知識、加害者側に納得させる交渉力が必要です。

この点、弁護士は法律の専門家であり、交渉ごとにも長けています。交通事故事案を扱っている弁護士なら、過失割合を示すための証拠についても精通しているでしょう。

弁護士による交渉で、実際に過失割合が変わった事例は多数あります。

関連記事『交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたら弁護士を通じて交渉を』で実例を紹介していますので、過失割合に納得がいかないときの対策とあわせてご確認ください。

面倒な示談交渉を任せられる

加害者側の保険会社と示談交渉をする場合、仕事や子育てをしている日中に何度も連絡がかかってくることがあります。

また、担当者に専門用語を多用される、高圧的な態度を取られる、不親切な回答しかしてくれないといった状況で、示談交渉をストレスに感じてしまう方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を一任してしまうことも可能です。

被害者の方は保険会社の担当者とのやりとりから解放され、仕事や子育て、怪我の治療に時間を使えるようになるのです。

もちろん、示談交渉だけではなく、証拠の収集や各種手続きも弁護士に任せられます。

慰謝料・損害賠償金が増額する

保険会社が慰謝料や損害賠償金を計算する方法と、弁護士や裁判所が計算する方法は異なります。計算方法が異なる結果、金額は約2~3倍ほど変わるケースも多いです。

弁護士に依頼するメリットは「過失割合が適正になり、過失相殺の幅が減る」ことだけではありません。そもそもの金額自体を増額できる可能性が高いことも理由のひとつになります。

慰謝料の増額交渉を弁護士に任せたとき、どのくらいの慰謝料増額が期待できるのかを知りたい方は、以下の「慰謝料計算機」をご利用ください。

慰謝料の計算の仕組みも具体例を用いて解説していますので、計算方法を詳しく知りたい場合はお役立ていただけます。

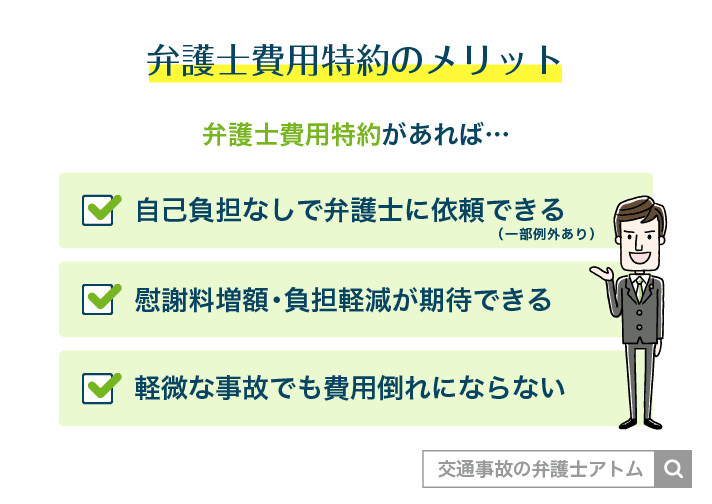

弁護士費用の不安は弁護士特約で解決できる

望ましい過失割合を得たいなら、弁護士に依頼し、示談交渉を代理してもらうのが効果的です。

しかし、弁護士費用が高くつきそうだと不安に思われる方も多いでしょう。

弁護士費用について不安があるなら、ご自身が加入されている保険に弁護士特約が付帯されているかを確認してみてください。

弁護士特約を使えば、多くの場合で300万円を上限に、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。弁護士費用を自己負担することなく依頼できることも珍しくありません。

被害者に過失が認められるケースであっても基本的に弁護士費用特約は利用可能です。

ただし、被害者の過失が大きい場合には利用できない恐れがあるので、利用の可否について事前に確認しておくと良いでしょう。

関連記事

- 弁護士費用特約についてより詳しく知りたい

『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』 - 弁護士費用の相場がわかる

『交通事故の弁護士費用相場はいくら?』

【解決事例】アトム法律事務所のサポート例

これまでアトム法律事務所に寄せられたご相談のなかには、過失割合への疑問や不安がきっかけとなった相談も多いです。

アトム法律事務所の弁護士による解決実績の一部を紹介します。そのほか「交通事故の解決事例」のページではケガの部位や障害等級ごとの解決実績を掲載しているので、弁護士依頼を検討されている方は参考にしてください。

弁護士による交渉が相手の譲歩につながった事例

この事故は交差点での右直事故であり、バイク同士のものでした。被害者の方は相手方に重い責任があると感じ、現状の過失割合を変更したいという相談から、正式なご依頼に至ったのです。

ご依頼を受けてから8か月間、ねばり強い交渉を続けた結果、相手方の譲歩を引き出すことになり示談成立となりました。

後遺障害14級というつらい後遺障害を負う結果となりましたが、354万円にて示談成立となったのです。

ドラレコから適切な過失割合を交渉した事例

この事故はバイクと自動車の、出会い頭の衝突事故でした。被害者は左肋骨骨折、右小指関節骨折などの重傷を負ったのです。

過失割合に関する双方の主張が異なっていましたが、弁護士はドライブレコーダーの映像をもとに適切な過失割合を主張したところ、こちらの主張が認められる結果になりました。

過失割合のお悩みは弁護士に無料で相談しよう

過失割合についてお困りの場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故の案件を取り扱う弁護士なら、実際の事故状況を適正に反映した過失割合を主張していくことが可能です。

過失割合に関するお悩みをお持ちの方は、アトム法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

アトム法律事務所は、交通事故案件の解決実績が豊富であり、過失割合のお悩みについても多く相談・依頼を受けてきました。

「加害者側の主張する過失割合が不当な気がする」

「提示された過失割合で合意していいのかわからない」

「事故当時のこの状況は、過失割合の修正要素になる?」

上記のようなお悩みに対し、過去の事例や法的知識をもとに、弁護士が適切に回答します。

来所せずとも弁護士の見解を聞くことができるので、ぜひ気軽にご利用ください。もちろん、無料相談のみの利用でも大丈夫です。

相談予約は24時間365日受け付けています。下記フォームより気兼ねなくお問い合わせください。

アトム法律事務所の無料相談については、以下のような評判をいただいています。

(前略)いろいろ私どもにとって、最良と思われる方向性を丁寧に教えて戴きました。一人で悩んでいたところを救われた想いです。大変感謝しております。ありがとうございました。

無料相談の口コミ評判

心配事があり連絡を入れてから直ぐに時間をとって頂き相談に乗って貰えました。思い切って電話して良かったです。

無料相談の口コミ評判

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。(後略)

無料相談の口コミ評判

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了