巻き込み事故の原因と過失割合は?内輪差や防止策も解説

更新日:

この記事でわかること

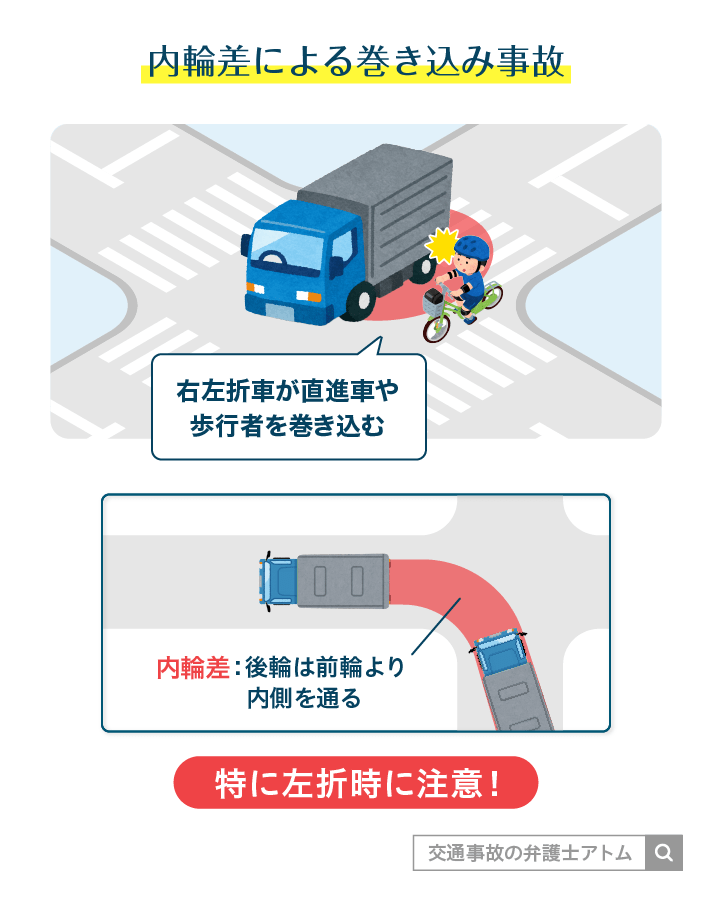

巻き込み事故とは、四輪車が右折・左折する際に、おもに直進するバイク・自転車・歩行者等を巻き込むように接触する交通事故を指します。

巻き込み事故のよくある原因は、内輪差です。車両が曲がる際、後輪が前輪よりも内側を通る特性(内輪差)に注意を払わないと、特に左折時に、巻き込む事故の原因になります。

巻き込み事故では、基本的に巻き込んだ側の方が過失割合が高く、巻き込まれた側の過失割合は低くなる傾向にあります。

この記事では、巻き込み事故のくわしい過失割合や、巻き込み事故の被害者が請求できる損害賠償金、巻き込み事故の防止法などを解説しています。

巻き込み事故に関する知識を網羅的に得られるので、ぜひ最後までご確認ください。

目次

巻き込み事故とは?

巻き込み事故とは、右折や左折をする車両が側方や後方にいるバイクや自転車、歩行者を巻き込むような形で発生する接触事故です。

特に左折車・大型トラックによる巻き込み事故が多く発生する傾向にあります。

巻き込み事故の概要や巻き込み事故が起きやすいケースについて確認していきましょう。

右左折車が側方・後方の車両を巻き込む事故

巻き込み事故とは、主に自動車が左折する時や右折する時に、車両の側面や死角にいるバイク・自転車・歩行者に接触してしまう事故のことです。

巻き込み事故の具体的な例は、以下のとおりです。

巻き込み事故の具体例

- 車が左折する際、後続のバイクや自転車に気づかず接触した

- 車が左折する際、先行するバイクを追い越そうとして巻き込んだ

- 車が右折する際、後方右側を走行するバイクと接触した

- 車が左折する際、横断歩道上の歩行者に気づかず接触した

巻き込み事故は、車が後方や側面の確認を怠ることや、バイクや自転車が車の死角に入って内輪差で接触してしまうことが主な原因です。

運転者は、曲がる前にしっかりとミラーや直接目視で安全確認を行い、交差点では一時停止すること、バイクや自転車も適切な車間距離を保つことが、巻き込み事故防止対策になります。

巻き込み事故の原因は、後ほど本記事内で詳しく解説します。

特に左折車・大型トラックの巻き込みが多い

巻き込み事故は特に、左折車や大型トラックによって発生することが多いです。

左折車による巻き込み事故が多いのは、日本の車は運転席が右側にあるため左側の安全確認がおろそかになりがちで、左側方・左後方の車両などに気付かず左折してしまいやすいからです。

また、大型トラックの場合は一般的な車両よりも内輪差が大きくなっています。

そのため、トラック側が左折時に側方・後方の車両を避けきれず巻き込み事故が発生することがあるでしょう。

また、側方・後方の車両側が「これくらいなら大丈夫」と思って左折する大型トラックに近づいた結果、巻き込まれてしまうこともあります。

「交通事故統計及び事故事例の分析に基づき実施すべき死亡・重傷事故の低減対策のポイント」(国土交通省自動車局/令和元年6月)でも、トラックによる死亡・重傷事故のうち、左折時の事故は特に巻き込み事故が多いことが指摘されています。

トラックには左折巻き込み防止装置が義務化

2022年5月から、車両総重量8トンを超える貨物自動車(新型車)に側方衝突警報装置(左折巻込み防止装置)の装着が義務付けられました。

継続生産車への義務化は2024年11月からです。

側方衝突警報装置は、レーダーやカメラで左側方の歩行者、自転車、バイクを検知します。そして、左折時に衝突のおそれがあれば警報やピラーのランプ点灯などにより、ドライバーに通知します。

巻き込み事故の原因|内輪差や後方確認の不足など

巻き込み事故の主な原因として、以下の3点があります。

- 内輪差

- 後方不確認

- ウインカーの出し遅れ

それぞれについて解説します。

内輪差による巻き込み

内輪差とは、内側の前輪と後輪の「軌道のズレ」のことです。

内輪は、前輪よりも後輪の方が内側を通る特性があります。つまり、四輪車が右左折する際、前輪よりも後輪のほうが小回りになるのです。このような軌道の差を「内輪差」といいます。

しかし、運転席は前方にあるため、四輪車の運転手は前輪の軌道のみを気にしてしまいがちです。その結果、思っている以上に側方・後方の自転車などに近いところで右左折してしまい、巻き込み事故が発生するのです。

また、右左折車の側方・後方を走る自転車なども、右左折車の前輪付近に注目して軌道を判断しがちです。その結果、右左折車に近づきすぎて巻き込まれるケースもあります。

内輪差はどれくらい?

ホイールベース(前輪と後輪の距離)の長さ×1/3という計算方法で、おおよその内輪差を簡単に算出できます。

たとえば、ホイールベースの長さが3mだとすれば、おおよその内輪差は3m×1/3=1mです。

そのため、大型トラックやバスといった車体の大きい車種(ホイールベースの長い車種)は、右左折時の軌道やハンドル操作により内輪差が大きくなりやすく、巻き込み事故がより発生しやすいでしょう。

後方不確認による巻き込み

自動車が右左折する際、後方を十分に確認する義務を怠った結果、すぐ近くを走行していたバイクや自転車に気づかずに衝突してしまうケースもあります。

特に車の左後方部は死角になりやすいため、左折時に後方のバイクや自転車を見落としてにより巻き込み事故となる危険性が高いといえます。

このような事故では、バイクや自転車の運転者がより深刻な被害を受けることがあります。

ウインカーの出し遅れによる巻き込み

自動車がウィンカーで進路変更の合図を出すのが遅れたために、後続の車両が対応できなくなり、事故が発生するケースも多く見られます。

後続のバイクや自転車が車が直進していくと判断してしまい、自動車の右左折に巻き込まれてしまうのです。

自動車の運転手は周囲が安全に対応できるよう、余裕をもって合図することが大切になります。

巻き込み事故を防ぐ方法

巻き込み事故を防ぐには、右左折する側はもちろん、右左折する側の側方・後方の自転車やバイク、歩行者側も注意しなければなりません。

それぞれが巻き込み事故を防ぐために注意すべきことを解説します。

右左折する側が気を付けること

内輪差になどによる巻き込み事故を未然に防止するために、右左折する側は、以下のような対策をすることが重要です。

巻き込み事故の防止策の例

- ウインカーなどで周囲に進行方向を知らせる

- 右左折前の適切な幅寄せを意識する

- 後輪をサイドミラーで確認する

- 死角に注意する

- 後輪の動きをイメージしながらハンドルを切る

- 徐行や一時停止などを心がける

- 予測運転を心がける など

特に、右左折前の適切な幅寄せは、ほかの自転車やバイクが近づきすぎることを防げます。

また、ウインカー同様、このあと右左折するつもりであると周りに理解してもらうことにもつながるでしょう。

右左折車の近くを走行する際に気を付けること

自転車やバイク、歩行者は、右左折する車両に近づきすぎず、余裕のある距離を保つようにしましょう。

少し進行してから内輪差に気づき急停止すると、巻き込み事故は回避できても後ろの車両に追突される恐れもあります。

車両の動きをよく確認したうえで進行することが重要です。

巻き込み事故の過失割合をケース別に紹介

巻き込み事故をはじめとする交通事故では、事故が起きた責任が被害者側・加害者側それぞれにどれくらいあるかを示す「過失割合」が決められます。

被害者側に過失割合がつくことも珍しくなく、自身についた過失割合分、慰謝料や賠償金が減額されます。(過失相殺)

過失割合は、大まかな事故類型ごとに決められた「基本の過失割合」を事故の細かい事情(修正要素)に応じて調整して決めます。

巻き込み事故のケース別に、基本の過失割合と主な修正要素を見ていきましょう。

ここで紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

- 過失割合の決め方について詳しくはこちら:交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

バイクが左折車に巻き込まれた事故の過失割合

バイクが左折車に巻き込まれた場合の過失割合は「左折車:バイク=80:20または90:10」です。バイクが左折車の後ろにいたのか前にいたのかによって、過失割合は変わります。

左折車によるバイク巻き込み事故の過失割合(左折車:バイク)

| 事故状況 | 過失割合 |

|---|---|

| 左折車が後続バイクを巻き込んだ | 80:20 |

| 前方バイクを追越して左折時に巻き込んだ | 90:10 |

【左折車が後続バイクを巻き込んだ場合は80:20】

先行する左折車が後ろを直進していたバイクを巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=80:20です。

道路交通法では左折車よりも直進車が優先されるため、直進車の走行を妨げた自動車側に多くの過失が認められます。

バイクにも20%の過失割合がつくのは、バイクが自動車の合図や動きに適切に注意していれば事故を回避できた可能性があるためです。

【前方バイクを追越して左折時に巻き込んだ場合は90:10】

一方、自動車が先行する直進バイクを追い越し左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:バイク=90:10です。

道路交通法では交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されています。それにもかかわらず自動車がバイクを追い越しているため、自動車側に大きな過失が認められるのです。

左折車とバイクの巻き込み事故の修正要素

以下のような修正要素がある場合、上記で紹介した過失割合は変動します。

左折車によるバイク巻き込み事故

| 修正要素 | 自動車 | バイク |

|---|---|---|

| バイクの著しい前方不注意 | -10 | +10 |

| 自動車の大回り左折・鋭角進入 | +10 | -10 |

| 自動車の合図の遅れ | +5 | -5 |

| 自動車の合図なし | +10 | -10 |

| 自動車の直近左折※ | +10 | -10 |

| 自動車の徐行なし※ | +10 | -10 |

| バイクの15km以上の速度違反 | -10 | +10 |

| バイクの30km以上の速度違反 | -20 | +20 |

| バイクのその他の著しい過失 | -10 | +10 |

| バイクのその他の重過失 | -20 | +20 |

| 自動車のその他の著しい過失 | +10 | -10 |

| 自動車のその他の重過失 | +20 | -20 |

※自動車がバイクを追い越して左折したケースでは修正なし

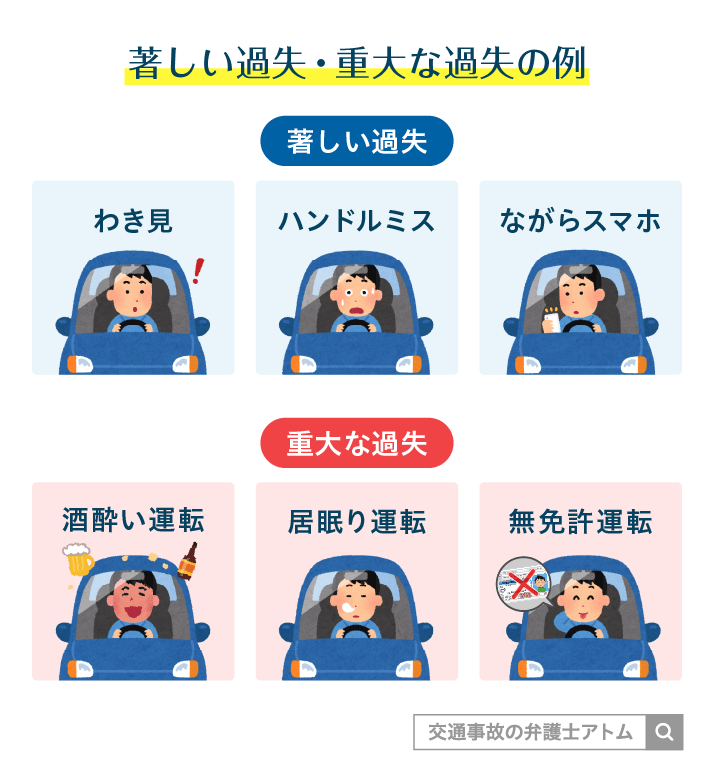

著しい過失とは、酒気帯び運転、著しいハンドル・ブレーキの不適切な操作などをいいます。

重過失とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、信号無視などが該当するでしょう。

自転車が左折車に巻き込まれた事故の過失割合

自転車が左折車に巻き込まれた場合の過失割合は、「左折車:自転車=90:10または100:0」です。

自転車が左折車の後ろにいたのか前にいたのかによって、過失割合が変わります。

左折車による自転車巻き込み事故の過失割合(左折車:自転車)

| 事故状況 | 過失割合 |

|---|---|

| 左折車が後続自転車を巻き込んだ | 90:10 |

| 前方自転車を追越して左折時に巻き込んだ | 100:0 |

【左折車が後続自転車を巻き込んだ場合は90:10】

自動車が先行しており、左折中に後ろから直進してきた自転車を巻き込んだケースでは、基本の過失割合は自動車:自転車=90:10になります。

自転車は、バイクよりも交通弱者であるとみなされ、強く保護されています。

よって、同じ事故状況であっても、バイクが巻き込まれた場合と比べて、自転車が巻き込まれた場合の方が、巻き込まれた側の過失割合は小さくなるのです。

【先行車両を追い越し後の巻き込みはさらに過失が高い】

一方、直進する自転車が先行しており、自動車が自転車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合は自動車:自転車=100:0です。

バイクのケースと同様に、交差点手前30メートル以内は追い越しが禁止されているのもかかわらず、自動車が自転車を追い越していることから、自動車の過失割合が高くなっています。

左折車と自転車の巻き込み事故の修正要素

以下のような修正要素がある場合、上記で紹介した過失割合は変動します。

左折車による自転車巻き込み事故

| 修正要素 | 自動車 | 自転車 |

|---|---|---|

| 自動車の大回り左折・鋭角進入 | +10 | -10 |

| 自動車の合図遅れ | +5 | -5 |

| 自動車の合図なし | +10 | -10 |

| 自転車の著しい過失・重過失 | -5~10 | +5~10 |

| 自転車の運転者が児童等・高齢者 | +5 | -5 |

| 自動車の自転車横断帯通行 | +5 | -5 |

| 自動車のその他の著しい過失・重過失 | +5~10 | -5~10 |

自転車の著しい過失として、2人乗りや傘さしによる片手運転などがあげられます。

また、自転車の重過失としては、制度装置不良(ブレーキの不良)があります。

車が左折バイクに巻き込まれた事故の過失割合

巻き込み事故には、バイクが道路の左側によらずに左折する「大回り左折」を行い、直進する車を巻き込むケースもあります。

この場合の過失割合は、「左折バイク:車=60:40または80:20」です。

車が左折バイクの後ろにいたのか前にいたのかによって、過失割合が変わります。

左折バイクによる車巻き込み事故の過失割合(左折バイク:車)

| 事故状況 | 過失割合 |

|---|---|

| 左折バイクによる後続車の巻き込み | 60:40 |

| バイクが前方車を追越して左折で巻き込み | 80:20 |

【左折バイクによる後続車の巻き込み事故は60:40】

バイクが先行しており、左折中に後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=60:40です。

自動車側にも40%と比較的大きい過失割合がつくのは、自動車は交通強者であり、その分交通安全に配慮する責任があるとされるからです。

【先行車両を追い越し後の巻き込み事故は80:20】

直進する自動車が先行しており、バイクが自動車を追い越して左折しようとして巻き込んだ場合、基本の過失割合はバイク:自動車=80:20です。

左折しようとしたバイクは、道路交通法で禁止されている交差点の手前30メートル以内での追い越しと大回り左折を行っているため、バイクの過失割合が大きくなるのです。

巻き込み事故の修正要素

以下のような修正要素がある場合、上記で紹介した過失割合は変動します。

左折バイクによる自動車巻き込み事故

| 修正要素 | バイク | 自動車 |

|---|---|---|

| 自動車の合図遅れ | -5 | +5 |

| 自動車の合図なし | -10 | +10 |

| バイクの著しい前方不注意 | +10 | -10 |

| バイクのその他の著しい過失 | +5 | -5 |

| バイクの重過失 | +10 | -10 |

| 自動車の15km以上の速度違反 | -10 | +10 |

| 自動車の30km以上の速度違反 | -20 | +20 |

| 自動車のその他の著しい過失 | -10 | +10 |

| 自動車の重過失 | -20 | +20 |

歩行者が右左折車に巻き込まれた事故の過失割合

歩行者が交差点で右左折車に巻き込まれた事故の過失割合は、信号がない交差点なら「右左折車:歩行者=100:0」です。

信号のある交差点だった場合の過失割合は、以下の通りです。

| 信号の色 (自動車/歩行者) | 自動車 | 歩行者 |

|---|---|---|

| 青/青 | 100 | 0 |

| 青/黃 | 70 | 30 |

| 青/赤 | 50 | 50 |

| 黃/青点滅 | 80 | 20 |

| 黃/赤 | 70 | 30 |

| 赤/赤 | 80 | 20 |

| 赤/青→赤 | 100 | 0 |

| 赤/赤→青 | 90 | 10 |

歩行者と右左折車の巻き込み事故の修正要素

以下のような修正要素がある場合、上記で紹介した過失割合は変動します。

右左折車による歩行者巻き込み事故

| 自動車 | 歩行者 | |

|---|---|---|

| 歩行者の直前直後横断、佇立、後退 | -5~10 | +5~10 |

| 歩行者が児童・高齢者 | +5~10 | -5~10 |

| 歩行者が幼児・身体障害者等 | +5~20 | -5~20 |

| 右左折車の著しい過失 | +5~10 | -5~10 |

| 右左折車の重過失 | +10~20 | -10~20 |

巻き込み事故で納得のいく過失割合にする方法

ここでは、巻き込み事故で納得のいく過失割合にする方法を紹介します。

過失割合は、加害者側との示談交渉(話し合い)で最終的に決定されます。

交渉次第では被害者側に不利な過失割合になることもあるため、納得のいく過失割合にする方法を見ていきましょう。

正しい過失割合は弁護士に確認する

巻き込み事故で納得のいく過失割合にするには、まず弁護士に過失割合の算定をしてもらうことが重要です。

過失割合は警察が決めるものではなく、交通事故の当事者同士で話し合って決めます。加害者が任意保険に加入しているなら、加害者側の任意保険が示談交渉中に提示してくれます。

ただし、加害者側の任意保険が提示する過失割合は、以下の点から正しいとは限りません。

- 過失相殺による減額を大きくしようと、被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがある

- 加害者から聞き取った内容がもとになっていて、客観的な証拠から正しい事故状況を確認していない恐れがある

しかしながら、被害者自身で正しい過失割合を算定することも難しいでしょう。

過失割合は基本の過失割合に細かい修正要素を反映させながら算定していきます。

実際にどの修正要素が当てはまり、どの程度過失割合が変わるのかは、過去の事例・判例などの知識も踏まえながら個別的に検討しなければならないのです。

アトム法律事務所の電話・LINE相談では、無料で過失割合の見通しをご確認いただけます。無料相談のみのご利用も可能なので、ぜひお気軽にご連絡ください。

証拠や過去の事例を揃えて示談交渉

巻き込み事故で納得のいく過失割合にする方法として、証拠や過去の事例をそろえて示談交渉することもあげられます。

いくら被害者側が正しい過失割合を提示しても、加害者側がそれに合意しなければ示談は成立しません。

よって、正しい過失割合を算定するだけでなく、加害者側を納得させられるような根拠を用意して示談交渉することが重要です。

適切な過失割合を提示し加害者側の合意を取り付けるには、以下のような証拠・根拠を提示するとよいでしょう。

過失割合変更に有効な証拠

- 事故時の状況を示す証拠

- ドライブレコーダーの映像

- 事故現場の写真

- 事故車両の写真

- 類似する事故の事例

ただし、被害者側がどんなに根拠を揃えて過失割合を主張しても、過失割合に関する知識や交渉スキルは加害者側の任意保険担当者の方が豊富です。

別の事例を多く提示したり、加害者側に有利になるような交渉の進め方をしたりして、被害者側の主張を退けることは十分に考えられます。

よって、被害者側の主張を十分に通すには、交通事故の知識・経験が豊富な弁護士を立てることがベストです。

過失割合に不満があるときの対処法や、過失割合について話し合う示談交渉のポイントは関連記事でくわしく解説しています。

巻き込み事故で過失割合が争点になった裁判例

こちらでは、巻き込み事故で過失割合が問題になった裁判例をご紹介します。

左折四輪車70:直進バイク30と認定された裁判

巻き込み事故の裁判例(1)

大阪地判平成13年3月7日交民34-2-349

自動二輪車(原告・被害者)が普通貨物自動車(被告・加害者)の左側面付近を同一方向に併走中、左折してきた加害車と衝突した事故。左折時の巻き込み事故の過失割合が争点となった。

裁判所の判断

「…被告と原告の過失割合は、七〇対三〇とすることが相当である」

大阪地裁 平13.3.7

- 加害者は、左折の合図をせず、左後方の安全確認をせずに、左折を始めた。

- 被害者は、加害車両の左側面を追い抜こうとした際に、周囲の状況や被告の動きを十分に確認していなかった

- したがって、過失割合は、被告(四輪車)70:原告(二輪車)30が相当

損害賠償額

988万6,342円

左折四輪車100:直進自転車0と認定された裁判

巻き込み事故の裁判例(2)

京都地方裁判所平成23年3月11日判決交民44-2-357

信号機のある交差点で、四輪車(加害車両)が左折時、同一方向に進行していた自転車(被害車両)に衝突した事故(左折巻き込み事故)をおこした事案。自転車は、自転車横断帯を走行していた。被害者は、加害車両に轢過され、脳挫傷で死亡。巻き込み事故の過失割合が問題になった。

裁判所の判断

「…本件において、過失相殺は認められない。」

大阪地裁 平23.3.11

- 四輪車の左折開始後に、後方から自転車が追いつき衝突した場合、基本の過失割合は四輪車90:自転車10(判タ【289】図参照)

- 自転車が先行し、追い越し四輪車が左折時に巻き込み事故を起こした場合は、四輪車100:自転車0(判タ【290】図参照)

- 本件では、四輪車・自転車がほぼ並走しており、四輪車95:自転車5と解すべき。

- 本件では、自転車が自転車通行帯を走行していることから、過失割合を自転車に有利に修正し、四輪車100:自転車0が相当。

損害賠償額

被害者の両親:各4,136万0,597円

被害者の妹 :110万円

* 損害賠償額は、遅延損害金を除く

巻き込み事故・内輪差に関してよくある質問

続いて、巻き込み事故や内輪差に関してよくある質問にお答えします。

Q.巻き込まれた側が悪いケースはある?

基本的には巻き込まれた側の過失割合のほうが小さくなりますが、修正要素次第では巻き込まれた側の過失割合が大きくなることもあります。

例えばバイクが左折する際に、後ろから直進してきた自動車を巻き込んだ場合、基本の過失割合は「バイク:自動車=60:40」です。

しかし、この時自動車が30km以上の速度違反をしていると、修正要素が加わり自動車側に20%の過失割合が加算されます。

その結果、過失割合は「バイク:自動車=40:60」となり、巻き込まれた側である自動車の過失割合のほうが大きくなるでしょう。

Q.巻き込み事故以外に内輪差が原因の事故はある?

内輪差は巻き込み事故以外にも、縁石への乗り上げや電柱・ガードレールとドアミラーとの接触など障害物との接触事故の要因にもなりがちです。

Q.「外輪差」とは?

四輪車が右左折する際は、外輪における前輪と後輪の軌道にもズレが生じます。この軌道の差が「外輪差」です。

外輪差はバックする際に大きくなるので、車庫入れや縦列駐車時に周りに車のバンパーをぶつけたり、周りの車を傷つけたりする事故の要因になりがちです。

巻き込み事故を弁護士に相談するメリット

こちらでは、巻き込み事故を弁護士に相談するメリット、弁護士費用をおさえる方法を解説します。

巻き込み事故の適切な過失割合、賠償額がわかる

弁護士に相談・依頼を行うことで、巻き込み事故について、適切な過失割合や損害賠償額を見極めたうえで、適正な条件で示談を進めることが可能になります。

交通事故では、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が低額になります。巻き込み事故で納得いかない過失割合になると、不当に多く損害賠償金が減額されてしまうのです。

また、示談交渉における損害賠償金の交渉においても、保険会社の基準で算定した金額よりも、裁判でも認められる弁護士基準で算定した方が、より多くの賠償金を受け取れます。

そのため、巻き込み事故においては、過失割合の交渉や賠償金の増額交渉が必要となりますが、弁護士を立てれば以下のような理由から被害者側の主張は通りやすくなります。

- 弁護士が出てきたら態度を軟化させるという方針を取っている任意保険会社もある

- 加害者側の任意保険会社は、弁護士が出てくると裁判への発展を恐れ、弁護士基準での賠償金支払いに応じやすくなる

よって、巻き込み事故の示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。

巻き込み事故の損害賠償金には何がある?

巻き込み事故でケガをした場合、被害者が請求できる主な損害賠償金には、慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益などが含まれます。

損害賠償金の主な内訳

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 治療で入院・通院したことへの精神的苦痛の補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負った精神的苦痛の補償 |

| 死亡慰謝料 | 死亡させられたという精神的苦痛の補償 |

| 治療費 | 治療費、投薬料など |

| 休業損害 | 治療で休業したため得られなくなった収入の補償 |

| 逸失利益 | 後遺障害や死亡により得られなくなった将来的な収入の補償 |

| 物的損害 | バイクや自転車の修理費用など |

これらの項目のうち、被害者が負った損害に応じて請求できる項目は様々です。たとえば、死亡事故であれば死亡慰謝料を請求できますが、被害者が存命なら死亡慰謝料は請求の対象外になります。

また、後遺障害慰謝料と逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に請求できる項目になります。

各項目の相場や計算方法を知りたい場合は、『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をお役立てください。

慰謝料計算機も便利

交通事故の損害賠償金のうち、とくに高額になりやすい慰謝料・逸失利益には一定の相場や計算方法があります。

よって、相手方の保険会社と交渉する際には妥当な相場を知ったうえで、不当に低い金額での示談を成立させる前に弁護士へ相談することが大切です。

以下の慰謝料計算機から確認できるので、目安を知りたい方はお役立てください。

実際にはさまざまな事情を考慮して柔軟に増減されることがあるので、厳密な相場は弁護士までお問い合わせください。

すべての損害が出そろったタイミングであれば、アトム法律事務所の無料相談でも損害賠償金の相場を確認することができます。

早期相談で受けられるサポートも多くなる

巻き込み事故の解決を弁護士に任せたい場合、早期に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。

- 治療中に加害者側から治療の終了や治療費の打ち切りの打診をされた場合に対処してもらえる

- 後遺症が残った場合の後遺障害等級認定の手続きを手伝ってもらえる

早めに弁護士を立てて、トラブルや後遺障害認定の対応も任せれば、ご自身は治療やリハビリに集中できますし、専門知識を活かしたより良い対応が期待できます。

以下に示した交通事故の流れも参考に、早い段階で弁護士に相談する事も検討してみてください。

- 巻き込み事故が発生

- 負傷者の救護、警察への通報

- 病院でケガを治療する

- 完治したら示談交渉へ進む

症状固定なら後遺障害認定の申請、結果が出れば示談交渉へ進む - 加害者側との示談交渉で損害賠償金や過失割合を決める

- 示談成立なら損害賠償金が支払われて解決

- 示談不成立なら裁判やADRで解決を目指す

交通事故の被害者がすべき対応については、『交通事故被害者がすべき対応の流れは?示談のポイントや慰謝料も解説』の記事で掘り下げて紹介しています。ぜひあわせてご一読ください。

弁護士費用をおさえる方法がある

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用をおさえることができます。

弁護士費用特約は、ご自身の保険会社が、弁護士費用を負担してくれるという特約です。

負担額については、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までと上限が設定されていることが多いでしょう。

ただし、これらの上限を超える交通事故は決して多くありません。そのためほとんどのケースでは、弁護士費用のすべてを特約でカバーでき、自己負担は0円となるのです。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約が利用できなくても弁護士への相談や依頼をすべき

弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への相談や依頼を行った方が最終的に手元に入る金額が増えることは珍しくありません。

弁護士に相談する際は、弁護士費用と、依頼することで増額する損害賠償額を見積もってもらいましょう。

依頼による費用よりも依頼することで増額する金額が上回っているのであれば、弁護士に依頼するべきといえます。

そのため、弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士への依頼すべきかどうか判断するために弁護士への相談を行うと良いでしょう。

アトムの無料電話・LINE相談はこちらから

アトム法律事務所では電話・LINE相談を無料で受け付けています。

加害者側が提示してきている過失割合や損害賠償金額が適切なものかどうかについて、負担なく弁護士に確認してもらうことが可能です。

依頼の際に生じる着手金は原則無料のため、依頼の時点では金銭的な負担が生じません。示談金額や過失割合の確認、今後のアドバイスだけでもぜひお気軽にお問い合わせください。

弁護士相談の予約は、24時間365日受け付けています。ご連絡お待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了