どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

更新日:

車と自転車の事故では多くの場合、車側の過失割合が大きくなります。

しかし、事故現場の状況や自転車の動きなどによっては、自転車側の過失割合のほうが大きくなることもあります。

過失割合は被害者が請求できる損害賠償額に大きく影響するため適切に把握する必要があり、少しでもおかしいと思ったのであれば、確認を取るべきでしょう。

この記事では、車と自転車の事故における事故状況ごとの過失割合や、過失割合がおかしいと思ったときに知っておくべきこと、請求できる慰謝料の相場を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、加害者側からすでに慰謝料を提示されている方は、以下の計算機で「提示された慰謝料が正しい金額か」を確認できます。

ただし、慰謝料額は過失割合や事故特有の事情などにも左右されるので、この記事の解説もあわせて確認していただくことをおすすめします。

目次

過失割合とは、事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。

過失割合は事故発生時の状況によって決められ、ついた割合分、請求できる損害賠償金が減額されます。

本記事内では、車と自転車における事故の過失割合を以下の8つの事故状況に分けて見ていきましょう。

この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

【関連記事】

信号がない出会い頭の事故の過失割合は、お互いに道幅が同じであれば「自転車:車=20:80」になります。

しかし、互いの道幅が違ったり、どちらかが優先道路だったりといった状況によっても過失割合はかわります。

信号がない十字路の交差点で自転車と自動車が接触した場合、道路の状況によって過失割合が以下のように変わります。

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 双方同程度の道幅 | 20 | 80 |

| 車側の道幅が広い | 30 | 70 |

| 自転車側の道幅が広い | 10 | 90 |

信号がない交差点において、一方が逆走していて衝突した場合、車側が逆走していたなら「自転車:車=10:90」、自転車側が逆走していたなら「自転車:車=50:50」です。

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 車側が逆走 | 10 | 90 |

| 自転車側が逆走 | 50 | 50 |

信号のない交差点でも、一方が優先道路だった場合には、以下のような過失割合になります。

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車側が優先道路 | 10 | 90 |

| 車側が優先道路 | 50 | 50 |

一方に一時停止規制がある場合の過失割合は以下の通りです。

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 車側に一時停止規制 | 10 | 90 |

| 自転車側に一時停止規制 | 40 | 60 |

よく読まれている関連記事

出会い頭事故の意味や原因|過失割合の決まり方と信号や一時停止違反などの影響

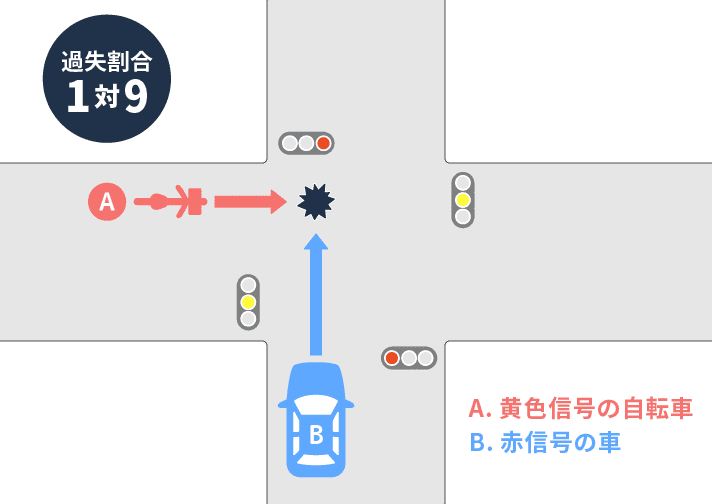

信号がある交差点(歩行者用信号なし)で、車と自転車が出会い頭に衝突した事故の過失割合は以下の通りです。

十字路交差点で出会い頭に衝突

| 信号の状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が青・車が赤 | 0 | 100 |

| 自転車が黄・車が赤 | 10 | 90 |

| 自転車が赤・車が赤 | 30 | 70 |

| 自転車が赤・車が黄 | 60 | 40 |

| 自転車が赤・車が青 | 80 | 20 |

右折車と直進車の事故については、直進車が対向車線から来ていたのか、右折先の道路を走っていたのかに分けて解説します。

信号のない、互いの道幅が同程度の交差点で、直進する車両と右折しようとした車両とが衝突した事故では、過失割合は以下の通りです。

右折車と対向車線の直進車が出合い頭に衝突

| 曲がる方向 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が直進・車が右折 | 10 | 90 |

| 自転車が右折・車が直進 | 50 | 50 |

基本的に「右折」と「直進」では直進が優先です。

そして、車と自転車の事故では基本的に車の方が過失割合が重くなります。

| 曲がる方向 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が直進・車が右折 | 20 | 80 |

| 自転車が右折・車が直進 | 30 | 70 |

右折車と直進車が交差点などで衝突する「右直事故」の過失割合に関しては、こちらの記事『右直事故の過失割合は?早回り右折など修正要素や10対0のケースも解説』でさらに事例を増やして解説しています。あわせてご覧ください。

交差点の十字路で車が右折しようとしたところ、同じ道路を直進する自転車と衝突した場合の過失割合を示します。

同一道路を同一方向から交差点へ進入して衝突

| 信号の状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が青・車が青 | 15 | 85 |

| 自転車が黄・車が黄 | 35 | 65 |

| 自転車が赤・車が右折青 | 85 | 15 |

| 自転車が赤・車が赤 | 35 | 65 |

| 信号なし | 15 | 85 |

自転車にも一定の過失はつきますが、車の過失割合が高くなります。

もっとも、自転車が赤信号を守らず、車側の右折矢印が青信号であった場合には、自転車側に重い過失がつくでしょう。

交差点の十字路で車が左折しようとしたところ、同じ道路を直進する自転車と衝突した場合の過失割合を示します。

同一道路を同一方向から交差点へ進入した左折自動車と直進自転車が衝突

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 先行車が左折車 | 10 | 90 |

| 先行車が自転車(左折車が追い越し) | 0 | 100 |

このような巻き込み事故の過失割合についてさらにくわしく解説した記事もお役立てください。

関連記事

巻き込み事故は内輪差が原因?事故の過失割合は?巻き込み事故の弁護士解説

信号のある交差点で、横断歩道を横断中の自転車と、交差点を通過する車とが衝突した場合、過失割合は信号機の色により決まってきます。

車が直進で横断歩道に進入してきて事故になった場合の過失割合は、以下の通りです。

| 信号の状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が青・車が赤 | 0 | 100 |

| 自転車が青点滅・車が赤 | 10 | 90 |

| 自転車が赤・車が赤 | 25 | 75 |

| 自転車が赤・車が黄 | 55 | 45 |

| 自転車が青・車が青 | 25 | 75 |

車が左折または右折で横断歩道に進入してきた場合の過失割合は、以下の通りです。

| 信号の状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 自転車が青・車が青 | 10 | 90 |

| 自転車が赤・車が青 | 60 | 40 |

道路沿いにある店舗などで用事を済ませ、駐車場から道路上に進入しようとした際に衝突したケースが該当します。

道路に進入しようとする車両と、その道路を直進していた車両との衝突事故の場合、基本の過失割合は以下の通りです。

道路に出ようとした際の衝突

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 車側が道路へ進入 | 10 | 90 |

| 自転車側が道路へ進入 | 40 | 60 |

いずれにせよ自動車側の過失割合が高いとされます。

ただし、進入しようと頭を出して車両を待機させていたり、既にある程度進入が完了していたりするケースでは、進入した側の過失割合は低くなる可能性があるでしょう。

同じ道を直進していて、進路変更しようとした前方車と後続車が接触した場合、過失割合は以下の通りです。

進路変更しようとして接触

| 状況 | 自転車 | 車 |

|---|---|---|

| 車側が進路変更 | 10 | 90 |

| 自転車側が進路変更 | 20 | 80 |

| 自転車側が進路変更 (前方に駐車車両など障害物) | 10 | 90 |

ここまで車と自転車の事故の過失割合を解説してきましたが、最終的な過失割合は各事故の細かい状況を考慮して柔軟に調整されます。

このように、過失割合を調整する要素となるものを「修正要素」と言います。

一見同じような事故類型でも、適用すべき修正要素はそれぞれ異なるため、ご自身のケースにおける過失割合を知るには修正要素のチェックも欠かせません。

ここでは、自転車側の過失割合が増える修正要素と、車側の過失割合が増える修正要素を紹介します。

車と自転車の事故では、交通弱者である自転車の過失割合が低くなる傾向があります。

しかし、次のようなケースでは自転車側の過失割合が増加すると判断される可能性があります。

夜間の事故で自転車側の過失割合が増加するのは、夜間では車のライトにより自転車側は車を認識しやすい一方、車側から自転車を認識することが難しくなるためです。

なお、坂道をノーブレーキで下るなどの明らかな高速度侵入については、過失割合の検討時に自転車扱いではなく単車扱いとされるなど、自転車と比べて重い過失割合が前提となります。

車と自転車の事故では、原則として自動車側の過失割合が高くなります。

さらに、以下のような事情が認められると、自動車側の過失割合が増加することとなるでしょう。

「児童」とはおおむね13歳未満の者を、「高齢者」とはおおむね65歳以上の者をいいます。

児童や高齢者が自転車を運転している場合には、車側に慎重な運転を行うことが求められるため、車側の過失割合が増加するのです。

もっとも、示した修正要素は一例であり、過失割合は事故ごとに検討されることを知っておきましょう。

どの修正要素を適用し、過失割合をどの程度変動させるかはケースによりけりです。

そのため、修正要素まで踏まえた厳密な過失割合は、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

アトム法律事務所は無料の法律相談を行っているので、金銭的な負担なく、過失割合に関して相談が可能です。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

車と自転車の事故では、自転車が信号無視をしていたり、飛び出しをしていたりして、車より自転車が悪いと思えるケースもあります。

こうした場合、どちらにどれくらいの責任があるかを示す過失割合はどうなるのでしょうか。この点について解説していきます。

車と自転車の事故では、基本的には車の過失のほうが大きくなることが多いです。

たとえば、「一方に一時停止規制のある交差点」の出会い頭で事故をした場合、車側に一時停止規制があれば、車側の過失割合が90%と大きくなります。

しかし、反対に自転車側に一時停止規制があったとしても、自転車側の過失割合は40%にとどまり、車側の過失のほうが大きくなるのです。

これは、自転車は身体が外に露出していること、車体が小さいことから、事故にあったときに車側よりも大きな被害を負いがちなことと関係しています。

こうした点から自転車は車よりも「交通弱者」とされ、立場の強い車側のほうが一層安全に配慮する責任があるとされます。

そのため、基本的には車のほうが過失が大きくなるケースが多いのです。

車と自転車の事故において、自転車のほうが過失割合が大きくなることはあります。具体的には、以下のようなケースで自転車のほうが過失割合が大きくなりやすいです。

このように、場合によっては自転車のほうが過失割合が大きくなることもあるので、「自転車のほうが過失割合が大きいのはおかしい」とは言い切れません。

車と自転車の事故で被害者になった場合、過失割合は基本的に加害者側の任意保険会社が算定して提示してくれます。

しかし、提示された過失割合をおかしいと思うことは多いです。

そこで、過失割合がおかしいと感じた時に確認したいことを解説していきます。

車と自転車の事故において、加害者側が提示してくる過失割合がおかしいということはあります。

加害者側が提示する過失割合がおかしい理由としては、以下が挙げられます。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

車と自転車の事故は、自動車事故に比べて判例が少ないので過失割合の算定が難しい傾向にあります。

過失割合は通常、過去の判例を基に作られた事故類型別の「基本の過失割合」に、細かい事故状況を反映させて決めていきます。

しかし、車と自転車の事故ではその判例数自体が少ないので、過失割合についてゼロベースから考える必要が生じることがあるのです。

ゼロベースで過失割合を考える際は、どうしても知識が豊富な加害者側の任意保険担当者の主張の方が通りやすくなります。

公平に過失割合を算定するためには、被害者側も知識が豊富な弁護士を立てることが重要です。

過失割合は、示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が算定して提示してくるでしょう。

しかし、加害者側の任意保険会社は、過失による減額を大きくするため、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがあります。

よって、保険会社による算定だから間違いないと考えるのではなく、被害者側でも正しい過失割合を確認するようにしましょう。

ポイント

過失割合は民事の損害賠償に関わる部分です。

そのため、警察が決めるものではなく、あくまで交通事故の当事者同士で話し合い決定します。

警察から「あなたは完全な被害者だ」とか「あなたは悪くない」と声をかけられても、その発言自体は過失割合を決定づけるものではありません。

過失割合がわかる記事

過失割合がおかしいために不利な結果となることを防ぐには、「正しい過失割合を把握すること」「加害者側の任意保険会社は交渉のプロであることを踏まえて、対策すること」の2点が重要です。

いずれも、弁護士を立てておこなうと効果的でしょう。

弁護士なら過失割合に関する専門知識や事例に精通しているため、判例が少なく算定が難しい車と自転車の事故であっても、厳密な過失割合の算定や法的な根拠を持った主張・反論が可能です。

また、加害者側の任意保険会社は日々仕事として示談交渉をするプロですが、弁護士ならこうした相手とも効果的な交渉ができます。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる無料相談にて過失割合の見通しもご質問いただけます。まずは相談の予約をお取りください。

関連記事

ここでは、損害賠償金の中でも高額になりやすい慰謝料の相場額について解説していきます。

なお、交通事故慰謝料には主に3種類の算定基準がありますが、ここでは過去の判例をもとにし、相場額を算出する「弁護士基準」の金額を紹介していきます。

慰謝料算定に用いられる3基準

相場額である弁護士基準の入通院慰謝料の金額は、通院と入院の期間ごとに決められています。算定表にまとめられているので、表を確認することで慰謝料の金額を知ることが可能です。

もっとも、算定表は軽傷用と重傷用の2通りあり、ケガの状況に応じて使い分けられているので注意が必要になります。

弁護士基準の入通院慰謝料算定表(軽傷)

こちらの軽傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷などのケガで用います。

弁護士基準の入通院慰謝料算定表(重傷)

こちらの重傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷など以外のケガで用います。

表の見方

また、ケガの治療で仕事を休んだ場合には休業損害の請求も可能です。

関連記事『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』では、職業別の休業損害計算方法や休業損害を請求する流れが詳しくわかるので、あわせてお読みください。

後遺障害慰謝料は、事故により生じたケガが完治せずに後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害は障害の程度ごとに1~14級の後遺障害等級に分けられ、等級に応じて以下のように後遺障害慰謝料の相場額が設定されています。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 相場額 |

|---|---|

| 要介護 1級 | 2,800万円 |

| 要介護 2級 | 2,370万円 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

後遺障害慰謝料の金額については、より詳しい解説記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』もあわせて確認することがおすすめです。

また、後遺障害の程度に応じて後遺障害逸失利益も請求できます。逸失利益とは、後遺障害によって失われた「本来もらえるはずの利益」への金銭補償のことです。

逸失利益の計算方法について詳しくは『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事をご確認ください。

重い後遺障害が残ったら

死亡慰謝料は、事故により被害者が亡くなった場合に請求できるものです。

死亡慰謝料には被害者本人に対する金額とご遺族に対する金額があります。

弁護士基準では初めから本人分とご遺族分を合わせた金額となっており、具体的な金額は被害者の家庭における立場により異なるのです。

死亡慰謝料の相場

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |

死亡事故における被害者本人分の損害賠償金は誰がどれくらい受け取るのか、事故後の流れはどうなるのかについては『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』の記事をご覧ください。

交通事故では、慰謝料以外にも以下の賠償金を請求できます。

他にも、例えば重い後遺障害が残り将来にわたる介護が必要になった場合には、将来介護費を請求できます。

事故によって学生である被害者が留年・休学した場合は、余分に必要になった学費や下宿代、勉強の遅れを取り戻すための家庭教師代なども示談金に含まれるでしょう。

ただし、項目によっては金額以前に請求自体を加害者側から否定されることもあります。

請求の可否が問題になりやすい費目については以下の関連記事でも解説しているので、合わせてご覧ください。

関連記事

交通事故では、自身に過失割合が付くとその割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減額されます。

これを「過失相殺」といいます。

例えば過失割合が「自転車:車=10:90」で、自転車側が請求する慰謝料・賠償金が400万円だったとします。

この場合、過失相殺により慰謝料・賠償金は10%減額され、360万円になるのです。

他にも、慰謝料・賠償金は以下のケースで減額されることがあります。

慰謝料が減額されるケース

一方で、以下の場合は慰謝料が増額される可能性があるでしょう。

慰謝料が増額されるケース

ただし、上記のような事情により本当に慰謝料が増減されるか、どれくらい増減されるかは過去の判例や加害者側との示談交渉次第です。

被害者自身で増減額の判断をするのは難しいため、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

関連記事

被害者側が自転車の場合の注意点としては、以下の3つが挙げられます。

順に詳しく解説していきましょう。

自転車は車よりも交通弱者として扱われるため、一般的に車側よりも過失割合が少なくなりがちです。

しかし、道路交通法上では軽車両に当たるため、以下の理由から思っていたよりも過失割合が多くなる恐れがあります。

被害者側の過失割合が不当に高くなることは避けるべきですが、自身が歩行者だった場合と比べると過失割合が高くなる可能性がある点は、おさえておきましょう。

自転車は身体が露出した状態になるため、交通事故に遭うと重大な被害を受けやすいといえます。治療期間が長引いたり重い後遺障害が残ったりして、慰謝料が非常に高額になることもあるのです。

この場合、加害者側は少しでも慰謝料を低額にしようと厳しい態度で示談交渉に臨んでくる可能性があります。

慰謝料だけでなく、治療費や介護費などさまざまな費目についてもシビアに交渉してくるおそれがあるため、入念な示談交渉対策が必要です。

自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当するため、交通事故が発生した場合には、自転車運転者にも警察へ通報することが道路交通法で義務付けられています。

警察への通報義務を怠ると、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

警察への通報義務は、当事者双方に怪我のない物損事故でも発生するので注意が必要です。

また、警察への通報を怠ると、交通事故証明書が取得できず、自動車保険への請求が困難になるという不利益もあります。

被害者側(自分)が車、加害者側が自転車の場合の注意点として、以下の2点を解説していきます。

加害者が自転車の場合、無保険であることが十分に考えられます。

自転車保険は一部の自治体においてのみ加入が義務付けられているに留まっており、加入義務がある自治体でも、未加入だからと言って罰則があるわけではないからです。

加害者が無保険であれば示談交渉の相手は加害者本人となるため、次のようなトラブルに注意する必要があります。

示談で決まったはずの示談金をきちんと支払わないというトラブルも考えられます。

こうしたトラブルを防ぐには、個人的に弁護士を立てる、ADR機関を利用する、調停や裁判をおこすなどして第三者を挟むことが効果的です。

示談金踏み倒しのリスクに対しては、自身の保険などを有効活用したり、示談書を公正証書にしたりといった対策もできます。

詳しくは『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事にてご確認ください。

示談交渉がうまくいかないため第三者を挟む場合は、個人的に弁護士を立てて示談交渉を行ってもらうのがベストでしょう。その理由は次の通りです。

早期の問題解決・納得のいく示談内容の両方を望む場合は、個人的に弁護士を立てることが最適なのです。

調停や裁判について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

交通事故で後遺症が残った場合は、通常は自賠責保険金の公正・適正かつ迅速な支払いを目的とする「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という専門機関の後遺障害認定審査を受けます。

審査を経て後遺症の症状が「後遺障害」に該当すると判断されれば、後遺障害関連の賠償金を請求できるようになるのです。

しかし、加害者が自転車の場合、被害者はこの審査機関による審査を受けられません。

そのため、被害者は以下のいずれかの方法によって自身の後遺症の症状が後遺障害に該当することを証明する必要があります。

ただし、加害者の自転車保険や被害者の人身傷害保険に後遺障害認定してもらった場合、専門機関による認定ではないため認定結果について加害者側と争いになる可能性があります。

また、裁判を起こすにしてもさまざまな煩雑な手続きが必要です。

よって、後遺症が残った場合は、後遺障害認定について一度弁護士に相談することをおすすめします。

どのような方法で後遺障害認定を受けるべきか、どのような点に気を付けるべきかアドバイスをもらえます。

大型トラックと衝突した事故であったものの、自転車側の過失が6割になった事例を紹介します。

自転車に乗った当時12歳の中学生は友達と並んで走行中、友達の自転車と接触し、ふらついた後に大型貨物自動車と接触したケース

自転車側6割:トラック側4割

12歳、中学生

右足デグロービング損傷

併合10級

大型トラック側としては、2台の自転車が並走していることを認めた段階で、自転車がふらついて倒れる危険性を予知でき、ただちに徐行すべきであった過失があると判断されました。一方、自転車側としては道路の右側を通行し、さらに並走したという過失が大きいと判断されたのです。

原付自転車と衝突した事故であったものの、自転車側の過失が5割になった事例を紹介します。

自転車が後方確認や合図なしで右折を開始したため、後続の原付自転車が転倒し、原付自転車の運転手が頚髄損傷を負ったケース

自転車側5割:原付自転車5割

症状固定時59歳

頚髄損傷

1級相当

道路左側を通行していた自転車が後方確認や合図をせずに右折を開始した過失は大きいものの、後続を走っていた原付自転車にも過失はあるとし、過失は半々と判断されました。

弁護士に相談・依頼することで適正な過失割合や慰謝料請求の主張が認められやすくなり、適切な結果となる可能性が増加します。

加害者側が提示してくる過失割合や慰謝料などの損害賠償金額は適切でないことが多いです。

ところが、被害者自身で正しい慰謝料額や過失割合を提示しても、加害者側の任意保険会社は「このくらいでみなさん納得されています。」「保険会社として支払える上限を提示しています。」などといって、聞き入れないことがほとんどです。

しかし、弁護士が介入すれば、加害者側の任意保険会社は交渉の手間を考えたり、訴訟の可能性を懸念したりして、相場額である弁護士基準で計算した金額を認めてくれる可能性が高まります。

交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負った事案

当初の提示額の3.7倍に増額、2300万円で示談が成立した。

40~50代、会社員

鎖骨骨折

10級10号

過失割合の交渉や慰謝料の増額以外にも、そもそも相手方との交渉を弁護士に任せることで被害者の負担は大きく軽減されるでしょう。

弁護士を立てるメリットは多くあるので、ぜひ『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事もご一読ください。

なお、弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいです。

なぜなら、早期に相談することで弁護士が力になれることが増えますし、早く依頼したからといって基本的に弁護士費用は変わらないからです。

アトム法律事務所は、電話・LINE・メールによる無料相談を実施しています。

治療に関するお悩みやご不安、慰謝料の金額のこと、過失割合のことなど、なんでも弁護士に相談してください。

アトム法律事務所には交通事故の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、経験にもとづいた適切な回答をお伝えします。

依頼となった場合でも着手金は原則無料であり、費用の支払いは慰謝料などの損害賠償金を回収した後となるため、お手元のお金が不安な方でも依頼可能です。

相談予約は土日祝日含め24時間365日受付しています。

無料相談のみのご利用でも大丈夫です。

まずはスキマ時間で、気軽に予約をお取りください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、

地元の弁護士が即座に対応することで

ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。