交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

更新日:

弁護士費特約とは、交通事故の被害にあった場合、弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約のことです。

弁護士特約を活用することで、弁護士への依頼で生じるメリットを、金銭的な負担なく得やすくなります。

本記事では、弁護士特約の使い方、実際に使ってみた感想、メリットとデメリットなどを紹介します。弁護士特約の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

交通事故の弁護士費用特約とは?

弁護士特約とは、弁護士に法律相談した際の相談料や、委任契約を結んだ場合の弁護士費用を保険金で賄える特約です。

自動車保険のほか、火災保険や医療保険、クレジットカードの保険に付帯しているものでも、交通事故で使える場合があります。

通常、弁護士に相談したり依頼したりした場合は「法律相談料・着手金・成功報酬・実費や日当などその他の費用」といった弁護士費用がかかります。

しかし、弁護士特約を利用できれば、上限額の範囲内で自己負担なく弁護士のサポートが受けられるのです。

保険会社やプランによって異なるものの、弁護士特約の補償上限額は、基本的に弁護士費用が300万円まで、法律相談料が10万円までといわれています。

弁護士費用特約の補償上限目安

| 上限目安 | |

|---|---|

| 法律相談料 | 10万円まで |

| 弁護士費用※ | 300万円まで |

※ 着手金・成功報酬・実費・日当などを含む

上限額が気になるかもしれませんが、弁護士に示談交渉を取りまとめてもらうだけであれば、弁護士費用は300万円以内におさまることが多いでしょう。

なお、契約内容によって異なりますが、弁護士の活動ならADR機関(民間の紛争解決センター)の利用・裁判所への提訴などで必要になった費用も補償対象となる可能性があります。

紛争処理センターでできることや利用方法などついて詳しく知りたい方は『交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリットを解説』にてご確認ください。

弁護士特約が使える交通事故や人の条件は?

続いて、弁護士特約が使える交通事故や人の条件を解説します。

ただし、ここで紹介するのはあくまでも一般的な内容です。具体的な条件についてはご加入の保険によっても異なることがあるので、約款などをご確認ください。

(1)弁護士特約が使える事故・使えない事故

弁護士費用特約が使える事故と使えない事故の例は、主に以下の通りです。

- 弁護士特約が使える事故

- 事故当事者のどちらかが車両運転中の事故

- 車両運転中の飛来物との衝突事故

- 車両運転中の火災や暴発事故

- 車両運転中の落下事故

- 弁護士特約が使えない事故

- 被害者に故意または重大な過失がある事故

- 自然災害や戦争、暴動等による事故

- 賠償請求相手が親族となる事故

- 事故時には弁護士特約に未加入だった事故

わざと交通事故を起こしたような場合や、著しいスピード違反があった場合、被害者側の落ち度が非常に大きい場合、損害賠償請求の相手が身内である場合などは、弁護士特約の補償対象外となることがあります。

また、弁護士特約を使うためには、事故時にすでに弁護士特約に加入している必要があります。事故後に弁護士特約に入っても、その事故での利用はできません。

弁護士費用特約の対象外となるケースについて詳しく知りたい方は、関連記事『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』をご覧ください。

ポイント

もし弁護士特約を使うための条件を満たしていなかったとしても、弁護士への相談・依頼をあきらめないでください。ひとまず無料相談を実施する弁護士に連絡をして、弁護士依頼で得られるメリットを確認してみましょう。

物損事故やごく軽微な人身事故の場合を除いて、弁護士費用を支払っても弁護士に依頼した方が最終的な回収金が多くなることがほとんどです。

他にも弁護士への依頼にはさまざまなメリットがあるので、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』もご確認ください。

自動車事故以外でも弁護士特約は使える?

弁護士特約は自動車事故以外にも利用できる可能性があります。

弁護士特約は「自動車事故に特化したタイプ」、「自動車事故だけでなく自転車事故にも対応したタイプ」、「自動車事故や自転車事故だけでなく日常生活事故にも対応したタイプ」などが存在します。

「自動車事故に特化したタイプ」は自動車事故のみが補償の対象となりますが、「自転車事故や日常生活にも対応するタイプ」なら自動車事故以外でも弁護士費用の補償を受けることが可能です。

| 特約内容 | 自動車事故 | 自転車事故 | 日常生活事故 |

|---|---|---|---|

| 自動車事故特化 | 〇 | × | × |

| 自転車事故にも対応 | 〇 | 〇 | × |

| 自転車事故や 日常生活事故にも対応 | 〇 | 〇 | 〇 |

日常生活事故の補償対象の一例

- 他人の飼い犬にかまれてケガをした

- ひったくりにあった(相手方がわかっている場合)

- マンションの上階からの水漏れで家財が被害を受けた など

補償対象となる範囲については契約内容による異なるため、契約前に確認を行って下さい。

弁護士費用特約に加入すべきか迷いがある方は『自動車保険に弁護士費用特約は必要?特約を使うと等級は下る?』の記事もあわせてご覧ください。

(2)弁護士特約が使える人の範囲|一部家族も対象

弁護士特約は、保険の加入者本人(被保険者)はもちろん、一部家族も使えます。

具体的には、被保険者の配偶者、同居家族は弁護士特約を利用可能です。子供の場合は別居でも、未婚なら利用できます。

一方、家族であっても別居していたり、別居で既婚の子であったりすると、弁護士特約の補償範囲外となります。

弁護士特約補の補償範囲については、『弁護士特約は家族も使える!範囲や確認方法は?違う保険会社への重複加入まで解説』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

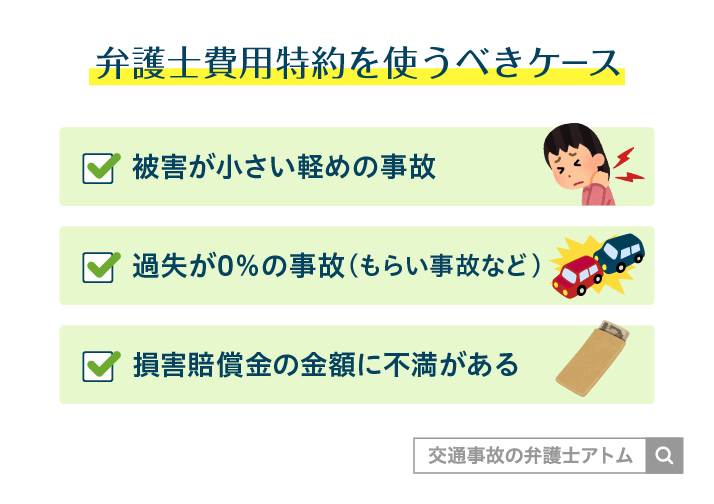

弁護士特約を特に使うべきケース

基本的に交通事故では、弁護士を立てて後遺障害認定や示談交渉に臨んだほうが納得のいく結果を得やすいです。示談金に関しては、弁護士を立てるか否かで数十万~数百万円の違いが出ることも珍しくありません。

弁護士特約を使い、費用の自己負担なく弁護士を立てられるならなおさら、どのような場合でも弁護士を立てることがおすすめです。

そのうえで、特に弁護士の必要度が高く、弁護士特約を使うべきケースは「被害が小さい軽めの事故」「もらい事故といった過失が0%の場合」「損害賠償金の金額に不満がある場合」です。

なぜ、弁護士特約を特に使うべきなのか、確認していきましょう。

被害が小さい軽めの事故

被害が小さい軽めの事故では、賠償金が低額になりやすいです。獲得する賠償金が低額だと、弁護士費用の方が高額になりやすく、「費用倒れ」が発生する可能性が高くなります。

しかし、弁護士特約を使い弁護士費用の自己負担がなくなれば、賠償金が低額でも費用倒れのリスクはなくなります。被害が小さいと言えど、弁護士を立てれば獲得金額のアップも期待できるでしょう。

費用倒れが懸念される交通事故の一例としては、以下があります。

- 軽いむちうちや打撲など治療期間が1ヶ月未満の事故

- 物的損害のみが生じた事故

弁護士特約を利用すれば、増額の余地を残したまま低い賠償金で合意することも、費用倒れを覚悟で弁護士に依頼することも回避できます。

関連記事

もらい事故といった過失が0%の事故

弁護士法第72条で定められている通り、被害者側の過失割合が0%となるもらい事故では、自動車の任意保険による示談代行サービスは使えません。

必然的に被害者自身で示談交渉を行うか、弁護士に依頼することになります。それなら、弁護士特約を使って弁護士に依頼するのが、獲得金額・手間・コストのすべての観点でもっとも良い選択肢です。

もらい事故の例としては、以下があげられます。

もらい事故の例

- 正しい方法で停車していたところ、後ろから追突された

- 信号無視で交差点に進入してきた車と衝突した

- 対向車がセンターラインを越えて突っ込んできた など

過失が0%なら被害者だけでもスムーズに交渉できそうだと思うかもしれませんが、実際にはもらい事故でもシビアな交渉になることは多いです。

被害者側に過失がないと、被害者についた過失割合分の示談金が減額される「過失相殺」が適用されません。その分、相手方は提示額を相場よりも低く主張してくるなど、厳しい態度をとることが考えられるのです。

示談交渉の相手は基本的に、相手方が加入する任意保険会社の担当者です。仕事として日々交渉をしているプロを相手に、提示額を十分に増額させるのはむずかしいでしょう。

相場より低い損害賠償金しか支払ってもらえず、泣き寝入りしないためには、もらい事故でも弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するのが一番の近道になるのです。

関連記事

損害賠償金額の金額に不満がある場合

加害者側が提示した損害賠償金の金額に不満がある場合には、弁護士特約を利用して弁護士に依頼すると、損害賠償金額の増加という結果となる可能性が高いでしょう。

加害者側は基本的に相場より低い金額の損害賠償金を支払うという提案をしてくることが多いため、増額交渉が必要となります。

弁護士に依頼すれば、専門知識に基づいて適切な増額交渉を行ってもらえるため、相場に近い金額まで増額した損害賠償金を得られる可能性が高まるのです。

加害者側が提示してきた損害賠償金の金額に不安や不満がある場合は、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼すると良いといえます。

【注意】特約があっても相手方が無保険の場合はまず弁護士相談から

相手方が任意保険に未加入の無保険状態である場合、ご自身の弁護士特約を使って弁護士に交渉を任せたいと考えるのは当然のことです。

ただし、このようなケースは特約が使えるかどうかとは別に、「相手方本人から、現実的に賠償金を回収できるのか」という非常に大きな問題が残ります。

仮に弁護士が介入し、高額な賠償額の支払いが法的に決まったとしても、相手方本人に支払い能力がなければ、残念ながら実際にお金を回収することはできません(示談交渉で合意できたり、裁判で判決を得たりしても、相手に資力がなければ回収は困難)。

たとえ、弁護士費用特約を使って弁護士費用の負担がなかったとしても、最終的に実質的な賠償を得られないという、最も避けたい事態につながるリスクをはらんでいます。

だからこそ、相手方が無保険の場合、「特約があるから弁護士に依頼する」と決める前に、まずは交通事故に強い弁護士へご相談いただくことが非常に重要なのです。

相談いただくことで、弁護士は状況を整理したうえで、被害者にとって最も現実的で有益な救済方法を、以下のような視点から多角的に検討します。

- ご自身が加入されている「人身傷害保険」が使えないか

人身傷害保険はご自身の保険会社への請求となるため、一般的に弁護士特約は利用対象外。ただし、請求内容に逸失利益が含まれる場合、保険会社の提示額から増額の余地があるケースも多いので、相談することが重要。 - 自賠責保険への「被害者請求」や、最終手段としての「政府保障事業」の利用ができるか

- 相手方の資力や状況から、現実的な回収可能性が少しでも見込めるか

このように、弁護士に相談することは、特約を使う・使わないの判断も含め、被害者が実質的な救済を得るための最適な方法を見つけるための第一歩です。

一人で悩まず、まずは弁護士による状況の診断をお受けください。

弁護士特約の使い方と流れ

弁護士特約を使う流れを具体的にイメージしたい方や、弁護士費用特約を使いたいが何からはじめればよいのかわからない方に向けて、弁護士費用特約の使い方を解説します。

弁護士費用特約を使用するための手続きの流れは、以下の通りです。

それぞれの手続における具体的な方法や注意点について説明していきます。

(1)特約が使えるか確認|火災保険等も要確認

弁護士費用特約が使えるかは、加入する自動車保険の保険証・保険約款を確認してください。

また、自動車保険以外にも、以下のような保険に付帯されている弁護士費用特約は、交通事故時に使えることがあります。

弁護士特約が付帯されうる保険

- 医療保険

- 火災保険

- バイク保険

- 個人賠償責任保険

- クレジットカードの保険 など

自動車保険だけでなく、加入するあらゆる保険にも弁護士特約が付いていないか、あわせて調べてみることが大切です。

(2)特約を使う旨を保険会社に連絡

弁護士特約を利用するのであれば、まずは加入する保険会社に弁護士特約を使いたい旨を連絡しましょう。

多くの保険会社は事前に連絡することを条件としています。保険会社から事前承認を得ておかないと、弁護士費用が補償されないなどのトラブルになりかねません。

保険会社に事前連絡をする際には、弁護士特約が使えるケースであるか、あわせて確認するとよいでしょう。

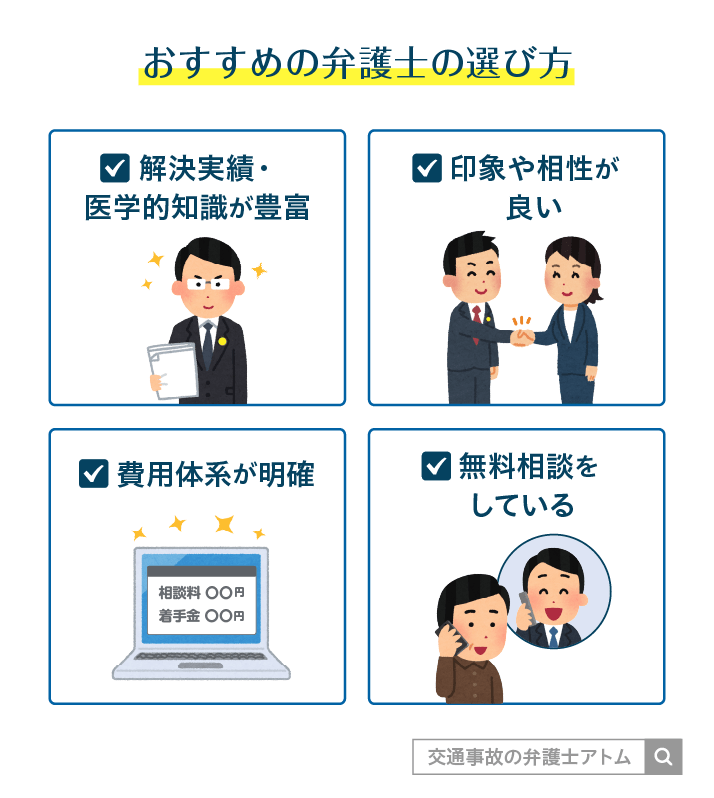

(3)弁護士を探す|弁護士選びのコツを紹介

弁護士特約を利用することを保険会社に伝えたら、次に弁護士を探しましょう。

弁護士費用特約を使う場合、保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、必ずしもその弁護士に依頼しなければならないわけではありません。

むしろ、自身で弁護士を探して依頼した方が良いケースも多いので、自分でも弁護士を探してみてください。

弁護士費用特約を使う場合の弁護士探しのポイント

弁護士を選ぶときは「交通事故分野に注力しており、解決実績が豊富な弁護士である」かを確認することが重要です。

実績数自体は多くても、交通事故分野以外を得意としている弁護士もいます。必ず「交通事故分野における実績」を確認してください。

法律事務所の公式ホームページには実績や口コミが載っていることが多いので、調べてみましょう。

なお、弁護士費用特約を使えば相談料が基本的に10万円まで補償されます。相談料を気にせず法律相談ができるので、事前に何人かの弁護士に相談してみて話しやすさや相性も確認してみてください。

弁護士選びで参考になる記事

- 弁護士選びのポイント:交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準

- 自力で弁護士を探すべき理由:交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?

弁護士を選ぶ際は、ぜひアトム法律事務所の弁護士もご検討ください。

アトム法律事務所は無料相談を実施中です。相談のご予約は24時間365日受け付けています。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

(4)弁護士を決めたら再び保険会社に連絡

依頼する弁護士を決めて、弁護士と委任契約を結んだら、再び保険会社に連絡するようにしましょう。

保険会社には、依頼する弁護士の名前・法律事務所名・電話番号などを伝えてください。弁護士との契約内容を記載した書類が弁護士から渡されるので、保険会社にその書類を提出すればよいでしょう。

連絡を怠ると弁護士費用が満額補償されない可能性がありますので、弁護士を決めたら保険会社への連絡を忘れないようにしてください。

あらかじめ弁護士に弁護士特約を使う旨を伝えておくと、契約後に弁護士からも保険会社へ連絡してくれるはずなので、スムーズに事が運ぶでしょう。

弁護士費用特約を使っていても弁護士変更は可能?

依頼した弁護士に不満や不安がある場合は、弁護士を変更することもできます。

ただし、弁護士費用特約を引き続き利用したい場合は、保険会社への連絡が必要なので忘れないようにしましょう。

弁護士の変更については、『交通事故の弁護士を変えるべきケースと手順|やる気ないは変更理由になる?』の記事をご一読ください。

弁護士特約を使ってみた感想|お客様の声

それではここで、アトム法律事務所のご依頼者様のお声の中から、弁護士費用特約を使ってみた感想を3つピックアップして紹介します。

むちうちで弁護士特約を使い増額した方の感想

むちうちのお怪我を負われたものの、弁護士費用特約を使って弁護士にご依頼いただき、弁護士費用の負担なしで増額分を丸ごと受け取れたお客様のお声を紹介します。

先生方の交渉のおかげで全て思っていた以上の結果になりました。弁護士特約もありふたんは0円、家から一歩も出なくてよかったのも助かりました。

ご依頼者様のお手紙:むちうちの増額事例

費用面等の不安が弁護士特約で軽減できた方の感想

肋骨骨折、頚椎捻挫を負われ、弁護士費用面や時間面に不安をお持ちでしたが、弁護士費用特約が使えたことで負担が軽減できたお客様のお声を紹介します。

始めは、ご相談をしようかどうが、すごく悩みました。法律事務所にもし、相談し、金銭面や時間面が心配でしたが、弁護士特約費用が使えて負担も、ほとんどかかりませんでした。

ご依頼者様のお手紙:肋骨骨折、頚椎捻挫の増額事例

複数の相談を経て最終的に弊所弁護士にご依頼いただいた方の感想

複数の弁護士に相談されていたものの、最後にネット検索でたどり着いた弊所の弁護士にご相談いただいたお客様のお声を紹介します。

加藤先生は無料相談にもかかわらず、何もわからない私に親身に教えて下さり的確なアドバイスをして頂きました。おかげで弁護士特約も使える事が分かり依頼するのであれば加藤先生にお願いしようと決めました。

ご依頼者様のお手紙:胸骨骨折の増額事例

弁護士特約の利用にデメリットはある?

弁護士費用特約を使うデメリットは、年間2,000〜3,000円の保険料がかかることを除けば特にありません。

保険の中には利用することで等級が低下して、翌年からの保険料が増加するものもあります。しかし、弁護士特約単体の利用ではこうした等級・保険料の変化はありません。

ただし、弁護士費用特約の補償上限を超えてしまうケースもあるので念頭に置いておきましょう。

弁護士費用特約の上限額を超えやすいケースは主に以下の通りです。

- 弁護士を途中で変更した場合

弁護士特約の上限は「交通事故1件あたり」のものです。

途中で弁護士を変更し、余分に着手金などが発生すると、弁護士特約の上限を超える可能性があります。 - 損害額が非常に大きな事故の場合

弁護士費用は獲得した損害賠償金の額によって変わります。

損害賠償金が非常に高額になる場合は弁護士費用も高額になり、弁護士特約の上限を超える可能性があります。

弁護士費用特約の補償上限額を超えた分の弁護士費用については、被害者の自己負担となるので注意しましょう。

弁護士費用はどれくらいかかる?

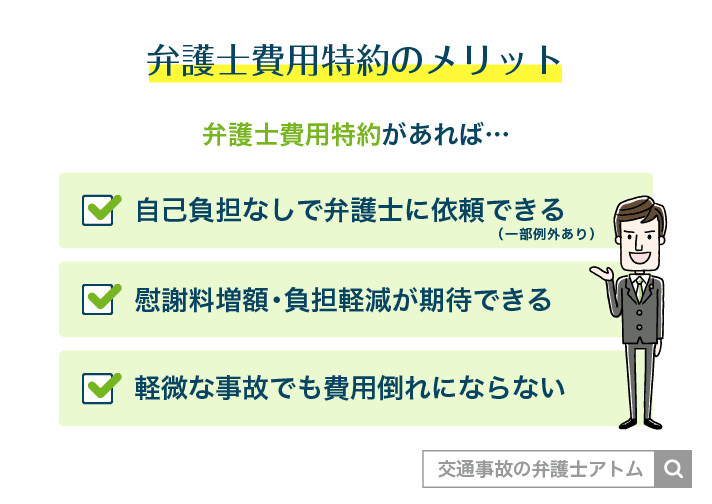

弁護士特約を使うメリット3選

交通事故の被害に遭って弁護士費用特約を使うことで得られるメリットは、主に以下の3点です。

- 弁護士費用を気にしなくていい

- 増額した損害賠償金を丸ごと受け取れる

- 負担を大幅軽減し早期解決につながる

メリットについてそれぞれ詳しく解説します。また、弁護士費用特約にある数少ないデメリットもあわせてお伝えします。

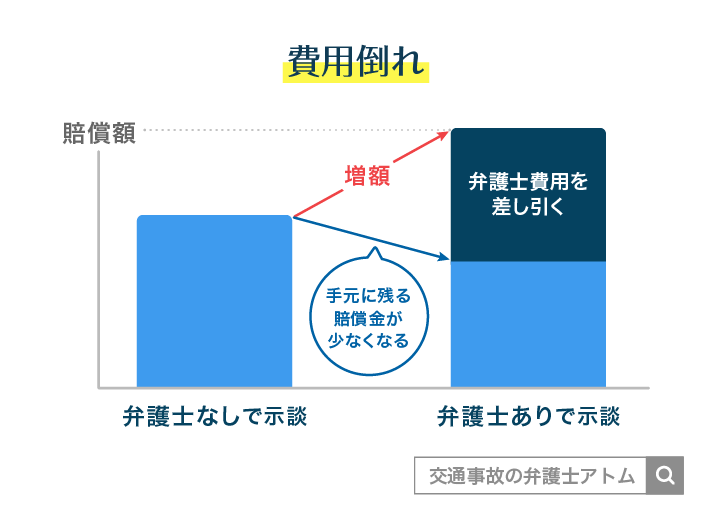

(1)弁護士費用による費用倒れを気にしなくていい

軽傷事故や物損事故など損害賠償金が低額になりやすい事故では、弁護士に依頼すると、獲得した損害賠償金よりも弁護士費用の方が高額になり赤字が出てしまうことがあります。これを「費用倒れ」といいます。

はじめから費用倒れのリスクが大きいと分かっている場合は、弁護士から受任を断られることもあるでしょう。

しかし、弁護士特約を使えれば、費用倒れのリスクを気にしたり弁護士に受任を断られたりすることなく弁護士に相談・依頼ができます。

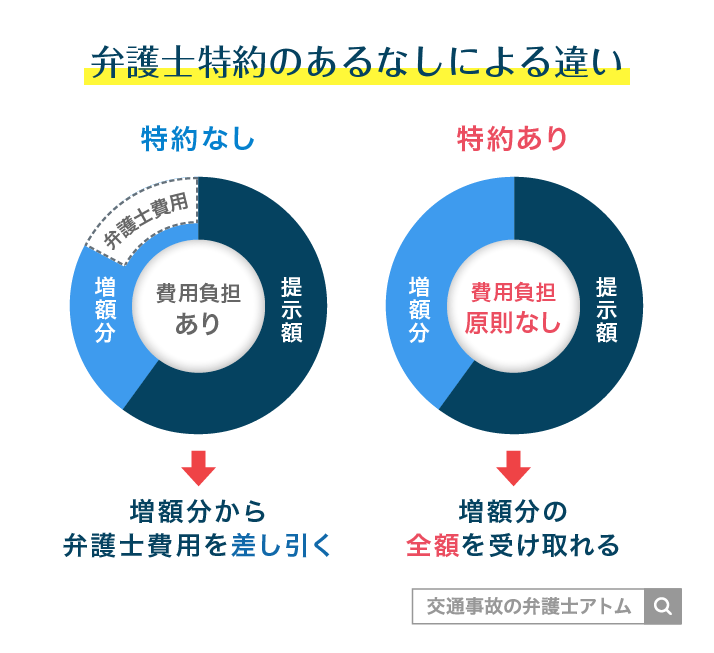

(2)増額した損害賠償金を丸ごと受け取れる

弁護士特約を使えば、弁護士に依頼したことで生じる損害賠償金の増額分を丸ごと受け取れます。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、損害賠償金の大幅な増額が期待できます。

損害賠償金の費目の一つである慰謝料が2~3倍程度アップすることも多いです。

しかし、弁護士特約を使わず弁護士に依頼した場合は、増額した損害賠償金から弁護士費用が差し引かれます。損害賠償金が増額するとはいえ、大幅アップした損害賠償金を丸ごと受け取れるわけではありません。

一方で、弁護士特約を利用すれば基本的に弁護士費用による差し引きがなくなるので、増額部分は全て被害者自身の利益になるのです。

なお、弁護士に依頼した場合に得られる慰謝料の相場は、以下の計算機から大まかに分かります。

計算機が用いている慰謝料の具体的な計算方法についても詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

もっとも、厳密な相場はさまざまな要素を考慮して算出する必要があります。そのため、弁護士に問い合わせることをおすすめしますが、目安を知るためのものとしてご活用ください。

(3)被害者の負担軽減と早期解決につながる

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、損害賠償請求のために生じる被害者の負担が軽減し、早期の解決に成功しやすくなります。

交通事故の被害者になったら、たとえば、次のようなことに対応しなければなりません。

- 相手方の保険会社とのやりとり・示談交渉

- 休業損害の申請

- 労災保険への給付金請求

- 後遺障害等級認定の申請

- 治療費打ち切りへの対応

普段の生活では行わないものが多く、中には知識がないと対応に苦慮するものもあるでしょう。自力でやろうと思うと時間がかかりがちです。

また、事故相手が不誠実な態度を取ってきたり、相手方の保険会社の言動が高圧的だったりしてストレスを感じることも珍しくありません。

弁護士費用特約を使えば、費用をかけずに弁護士が対応にあたれるので、示談に至るまでの精神的・時間的な負担を大幅に減らせます。

また、示談交渉のプロである弁護士が対応することで、早期の解決が期待できるでしょう。

弁護士特約を使うときによくある不安と対処法

最後に、弁護士費用特約に関するよくある質問や疑問にお答えしていきます。

Q.弁護士特約の利用を保険会社が嫌がったら?

弁護士特約の利用を保険会社が嫌がったとしても、遠慮する必要はありません。

保険料を支払って弁護士特約を付帯させている以上、契約内容の面で問題ないのであれば、利用しましょう。

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるのは、保険会社が弁護士費用を負担することになるからです。

たとえば以下のような理由で、弁護士特約を使わないよう言ってくる場合があるでしょう。

特約の利用を嫌がられる例

- 物損事故や軽微な人身事故

損害賠償金の増額幅が少ないため必要性が乏しいと言われることがある。 - 相手方との間に争いがない事故

弁護士に依頼してまで交渉する必要性に乏しいと言われることがある。 - 被害者に過失がある事故

弁護士費用特約より示談代行サービスの利用を勧められることがある。

しかし、物損事故や軽微な人身事故でも、相手方ともめないとは限りません。

また、争いがなかったとしても、弁護士に依頼するメリットは損害賠償金の増額以外にもあります。

保険の契約内容を確認のうえ、弁護士特約は使えるはずであることをしっかり主張しましょう。

保険会社が弁護士特約を嫌がるときの対処法は、『保険会社が弁護士特約を嫌がる理由と対処法!軽微な事故でも使うべき?』で詳しく解説しています。保険会社とのトラブルを避けるためにも、ぜひ一度ご確認ください。

Q.弁護士特約を使うと保険の等級が下がる?

弁護士特約を利用した場合、保険の等級が下がり、保険料が上がることは基本的にありません。弁護士特約は、事故対応時に弁護士費用を補償するためのものであり、一般的な自動車保険の「事故を起こした際の補償」とは仕組みが異なります。

通常、自動車保険の保険料が上がるのは、事故を起こしたことで保険会社が修理費用や治療費を支払い、契約者の等級(ノンフリート等級)が下がるケースです。しかし、弁護士特約の利用は、契約者の事故リスクが高まったことを意味するわけではないため、次年度の保険料には影響しません。

ただし、以下のような保険も合わせて使うと、その保険の利用を理由に等級が下がり、保険料が上がることが考えられます。

- 相手にケガをさせて保険を使った(対人賠償)

- 相手の車や物を壊して保険を使った(対物賠償)

- 自分の車の修理費用で補償を受けるため保険を使った(車両保険)

また、特約の利用条件や補償内容が変更される可能性がある点には注意してください。契約している保険会社によっては、特約を頻繁に利用した場合に更新時の条件が変わることもあります。不安がある場合は、事前に保険会社に確認するとよいでしょう。

Q.弁護士特約はどのタイミングで使うとよい?

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するタイミングは「病院での初診後」から「示談成立前」までならいつでも大丈夫ですが、早ければ早いほどよいでしょう。

早めに弁護士に依頼した方が、治療中から示談成立までさまざまなサポートを受けられたり、トラブルに対処してもらえたりします。

さらに、賠償金の減額につながるような行動を防ぐアドバイスももらえるでしょう。

関連記事

Q.示談代行サービスがあれば弁護士特約は不要?

示談代行サービスがあっても、弁護士特約を使って弁護士を立てることを検討してみた方がよいでしょう。

示談代行サービスとは、交通事故にあったときの示談交渉を加入する自動車保険の任意保険会社が代わりに行ってくれることです。

「示談代行サービスがあれば保険会社に任せておけばいいので、弁護士特約の利用は必要ない」と考える方もいるかもしれません。

示談代行サービスがあっても弁護士依頼を検討したほうがいい理由は以下の通りです。

- 保険会社より、弁護士による示談交渉の方が大幅な賠償金増額を見込める

- 弁護士に依頼すれば、示談交渉以外のサポートも受けられる

- もらい事故だと、そもそも示談代行サービスを使えない

たとえ、示談代行サービスが使えたとしても、示談は保険会社に任せっきりにせず、弁護士に相談することがおすすめです。

関連記事

示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット

弁護士費用特約があってもなくても無料相談からスタート

弁護士費用特約があってもなくても、交通事故の被害者になったのであれば、弁護士への相談を行いましょう。

弁護士費用特約が利用できなくても、弁護士に依頼するメリットを受けた方がよいケースは多くあります。

弁護士無料相談で期待できる

5つのメリット

慰謝料のメリット

保険会社独自の

低い基準の提示額

→

裁判所が認める

適正な金額に増額

示談交渉のメリット

保険会社の

言いなりに

→

示談交渉のプロである

弁護士が交渉窓口に

各種手続のメリット

書類や資料を

揃えるのが大変

→

弁護士にお任せで

スムーズに完了

治療のメリット

示談や手続きに

煩わされる

→

治療に

専念できる

後遺障害認定のメリット

後遺障害等級が

認定されない・低い

→

納得のいく

後遺障害等級認定

弁護士に相談することで、弁護士費用特約がなくても依頼をした方がよいかどうかを判断することができるのです。

アトム法律事務所では無料の弁護士相談を行っています。

相談後に依頼となった場合でも、依頼の際に生じる着手金は原則無料のため、加害者側から損害賠償金を得た後に弁護士費用の支払いとなります。

そのため、弁護士費用特約がなくお手元のお金に不安がある方でも、安心して依頼が可能です。

アトム法律事務所は無料相談の予約を24時間365日いつでも受付中です。相談をご希望の方は、下記フォームより予約をお取りください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了