交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?示談交渉の注意点も解説

過失割合10対0の交通事故とは、当事者の一方に過失責任がない事故をいい、交通事故の被害者は加害者に対して生じた損害を全額請求することが可能です。

このような事故を「もらい事故」ともいい、停止中の追突事故や相手方の赤信号無視による衝突事故などでよく生じるでしょう。

全額請求できるとはいえ、そもそも加害者側が提示する示談金の金額が相場よりも低額だったり、被害者側の過失を主張してきたりする恐れがあるので、示談交渉に向けた準備は必要です。

本記事では、過失割合が10対0となるケースの紹介や、過失割合が10対0の場合における示談交渉で注意すべき点などを紹介しています。

なお、本記事中で紹介している過失割合の事例や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしたものとなっています。

目次

交通事故の過失割合が10対0とはどういうこと?

被害者が損害賠償で減額を受けない

交通事故の過失割合が10対0というのは、事故の責任が一方に全てあると判断されるケースを指します。

過失割合は10対0(100対0)、9対1(90対10)などの数字で表されることが多いです。

過失割合が10対0であるということは、加害者側の過失が100%で被害者側の過失が0%、つまり被害者に一切非がない交通事故をいうのです。

一切非がない以上、被害者に生じた損害はすべて補償を受け、逆に、事故相手の損害を補償する必要はありません。

一般的には、過失割合が10対0となる交通事故を「もらい事故」と呼ぶこともあります。

交通事故の過失割合とは|過失割合に応じた減額あり

過失とは、簡単に言えば交通事故当事者が起こしたミスのことです。

たとえば、信号機のない交差点においては、衝突事故を避けるために自動車の運転手はお互いに前方を確認したり、速度超過をしないなどの注意義務を負います。

その注意義務を怠って前方を確認しない・速度超過するなどの行為が過失にあたるのです。

過失割合が認められると損害賠償金が減額

過失割合は、最終的な損害賠償金の金額に影響を及ぼします。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法722条2項

具体的には被害者の過失に応じたぶんだけ、損害賠償金額が差し引かれます。

過失割合による損害賠償額の変化

被害者の損害全額×(加害者側の過失割合/100)=実際に請求出来る損害賠償金

たとえば、被害者自身の損害全額が100万円の場合を考えてみます。

過失割合が10対0の場合、被害者は損害全額である100万円を請求することが可能です。

ですが過失割合が8対2の場合、損害額のうち2割は被害者自身の過失が原因となります。

よって、加害者側に請求できるのは100万円×(80/100)=80万円となるのです。

被害者側の過失割合が少なくなるほど最終的な損害賠償金も高くなるといえます。

そのため、加害者側は少しでも損害賠償金を低くしようと「被害者にも過失があった」と主張してくることが多く、しばしば争いになるのです。

過失割合はいつ・誰が決める?

過失割合は、示談交渉開始時に示談の相手方から提示されます。

加害者の多くは任意保険に加入しているので、示談の相手方は主に任意保険会社となるでしょう。

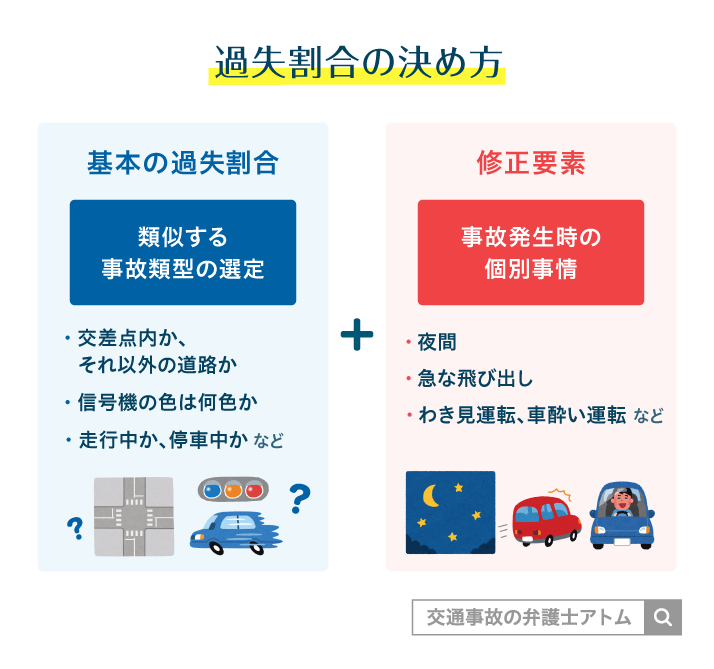

具体的な割合については、過去の判例を元に交通事故発生状況を考慮して、当事者双方の合意により決まります。

もっとも、加害者側の保険会社の提示してくる過失割合が常に適切であるとは限りません。

参考にする過去の判例が誤っていたり、事故特有の事情を見逃していたり、または実際の交通事故状況と異なった事実認定をしていたりします。

被害者側としては、もしも誤った過失割合を提示されたのならば、適切な証拠による証明と交渉により、それを修正していかなければなりません。

過失割合の決め方について詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ』の記事をご覧ください。

過失割合は事故現場で判断するものではない

追突事故や信号無視のようにあきらかに相手に落ち度があり、過失割合が10対0の事故態様のように思えても、事故現場で判断はできません。

たとえば、事故相手が「自分がすべて悪いから、きちんと賠償金を支払います」といっても、実際に加害者の加入する保険会社がどのように判断するかは別問題です。

相手が全ての非を認めているから人身事故として届け出るのはやめておこうと思っている人は、今一度、人身事故として届け出ないデメリットも承知しておきましょう。

たとえば、相手の保険会社から「人身事故としないのは、たいしたケガではなかったのだろう」と判断されたり、今後過失割合でもめたときに証拠が乏しくなったりするおそれがあります。

物損事故から人身事故へ切り替えたい場合については、関連記事『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』で解説しています。

ケガをしているのに物損事故としている方は、早めに切り替えを検討してください。

交通事故の過失割合が10対0になる事例

それでは、実際に過失割合が10対0になるような事例を見てみましょう。

四輪車同士の交通事故(四輪車と単車の事故を含む)、自動車と自転車の交通事故、自動車と歩行者の交通事故それぞれで分けて紹介します。

また、自転車同士の事故については、自転車の特色を考慮しつつ、四輪車同士の事故を参考に過失割合を決定します。

自動車同士の事故で過失割合10対0

四輪車同士の交通事故には、自動車同士の事故のほか、単車同士の交通事故も含まれます。

なお、四輪車が動いている場合は何らかの過失が認められることが多いため、四輪車同士の事故の過失割合が10対0となるのは、明らかに過失がないといえる限られた場合のみです。

1.停車中の衝突事故

被害者の車が路肩に停車していたり、信号待ちしていたときに後方から追突されたという場合では、過失割合はA車とB車で10対0となります。

このような停車中の追突事故は、過失割合10対0の交通事故として代表的なものです。

2.センターラインを越えて正面衝突

センターラインを越えて対向車が突っ込んできたために正面衝突した場合、過失割合は、センターラインを越えた車と衝突された車で10対0となります。

ただし、センターラインを越えて対向車が突っ込んできた場合でも、場合によっては被害者側にも過失割合が付いてしまいます。

詳しくは『対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法』をご覧ください。

3.青信号車と赤信号車の衝突事故

信号機のある交差点で、青信号で進んでいた車が赤信号にもかかわらず進入してきた車にぶつけられた場合、過失割合は赤信号で進入してきた車と青信号で進入していた車で10対0となります。

また、青信号ではなく赤信号で進行方向の青矢印が表示されている場合も同様です。

自動車対単車の事故で過失割合10対0

自動車対単車の交通事故でも、過失割合が10対0になる事故のケースは自動車同士の事故と同じです。

つまり、自動車対単車の交通事故において、停車中の追突事故、センターラインオーバー、赤信号無視などは基本の過失割合が10対0となります。

仮に単車側に過失がつく場合でも、自動車と比べると単車の過失は小さくなる傾向です。よって、同じ程度の過失割合だと言われたり、単車側が悪いと言われたりした場合には、不利な過失割合にならないよう慎重に判断すべきでしょう。

自動車対自転車の事故で過失割合10対0

自動車と自転車の事故においては、基本的に自転車側の過失が小さくなる傾向があります。

もっとも、自動車ほどで無いにしても自転車も乗るだけで一定程度の危険を伴うため、自転車側の過失割合が0になる交通事故はそう多くはありません。

1.自転車を追い越して曲がろうとした自動車との衝突事故

信号機のない交差点を自転車で進んでいたところ、後ろから追い越してきた自動車が曲がったときに衝突したような交通事故では、過失割合は自動車と自転車で10対0となります。

なお、自動車が先行していた場合は自転車にも過失が認められます。

2.センターラインを越えて正面衝突

自動車同士の交通事故と同様、対向車線を走っていた自動車がセンターラインを越えて衝突してきた場合、過失割合は自動車と自転車で10対0となります。

自転車同士の事故の場合は?

自転車同士の事故における事故類型ごとの過失割合については、日弁連交通事故相談センターより「試案」という形である程度参考にできる基準が発表されています。

その試案に基づくと自転車同士の交通事故で過失割合が10対0となるのは、以下のようなものがあります。

- 青信号車と赤信号車の接触

(青信号車:赤信号車=0対10) - 後続車が先行車を追い抜くために並走状態になったときに接触

(先行車:後続車=0対10) - 後続車が先行車を追い抜いた後、先行車の進路上に出て接触

(先行車:後続車=0対10)

もっとも自転車同士の事故については、過失割合の判断が難しい部分が多いです。関連記事『自転車同士の事故状況別の過失割合|損害賠償請求と事故後の対応も解説』の解説も参考にお読みください。

自動車対歩行者の事故で過失割合10対0

四輪車と歩行者の事故においては、基本的に歩行者側の過失が小さくなる傾向があります。

1.青信号で横断歩道を進行中の歩行者と赤信号で進入した車の交通事故

歩行者が青信号で横断歩行中、赤信号で進入してきた自動車と衝突したような場合、過失割合は自動車と歩行者で10対0となります。

また、このような交通事故の場合、青で横断開始したものの進行中に黄色信号・赤信号になったとしても歩行者の過失は0のままです。

さらに、信号機がなくとも、横断歩道上や横断歩道から1~2m付近を通行している限りは、歩行者の過失は原則0となります。

横断歩道で起こった交通事故は、基本的に被害者の過失が小さくなるものです。

ただし、被害者側にも一定の過失が付いてしまうこともあるので、詳しくは関連記事『横断歩道の事故の過失割合と慰謝料|歩行者と車の状況別に過失を解説』も参考にしてみてください。

2.歩道上に自動車が進入してきた交通事故

歩行者が歩道を歩いていたところ、自動車が歩道に突っ込んできたような交通事故の場合も、歩行者に過失は一切認められません。

3.歩車道の区別がない道路を右側通行している時に自動車と衝突する事故

歩行者が道路の右側を通常の形で通行している場合は、歩行者に過失は認められません。

なお歩行者がふらふら歩きをしていたような場合・左側通行していたような場合は、自動車と歩行者で95対5の過失割合が認められます。

過失割合10対0のケースにおける損害賠償請求

過失割合10対0のケースで請求できる損害

過失割合10対0の事故は、治療費、休業損害、入通院慰謝料、そして後遺障害認定を受けた場合には逸失利益、後遺障害慰謝料などの損害について、過失による減額を受けることなく、満額を受け取ることができます。

ここからはこうした費目の概要と内訳を簡単に説明します。

治療費

治療費は、投薬代、手術代、入院費用など治療のために必要となった費用をさします。

治療費は原則実費が認められますが、不適切だと判断された場合は治療費の支払いを拒否されることもあるでしょう。

たとえば、歯が折れたことに対して保険適用の治療方法があるにもかかわらず、最先端の高級な材料を使って治療をするといったことが例としてあげられます。

関連記事『交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説』では、治療費支払いの仕組みや地震で窓口負担が発生している場合について解説しています。

休業損害

治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償のことです。

会社員であれば、会社に「休業損害証明書」を作成してもらい、事故前3ヶ月の給与をベースに請求します。

自営業であれば源泉徴収票、主婦であれば家族全員の記載のある戸籍謄本のように、被害者の立場によって請求に必要な書類は様々です。

休業損害の請求には書類の準備や相手の保険会社内での対応などで一定の時間がかかるため、余裕をもって請求しましょう。

入通院慰謝料

ケガの治療のために入通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことです。入通院慰謝料の金額は、ケガの程度や治療期間でおおよそ決まっています。

慰謝料の早見表|通院1~6か月

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1か月 | 12.9万円 | 28万円 (19万円) |

| 2か月 | 25.8万円 | 52万円 (36万円) |

| 3か月 | 38.7万円 | 73万円 (53万円) |

| 4か月 | 51.6万円 | 90万円 (67万円) |

| 5か月 | 64.5万円 | 105万円 (79万円) |

| 6か月 | 77.4万円 | 116万円 (89万円) |

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定

※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽傷の場合

交通事故の過失割合が10対0であるときには、被害者に支払われる慰謝料は減額されません。

入通院慰謝料の相場は以下の慰謝料計算機でも簡単に相場をつかむことができます。簡単に使えるので、一度試してみてください。

交通事故の慰謝料は弁護士に相談

まずは目指すべき相場の慰謝料を把握し、相手の保険会社との交渉においては弁護士に対応を任せることが最適です。

アトム法律事務所では事故でケガをした方の慰謝料見積もりを無料で承っています。増額の余地を知りたい方、慰謝料の見通しを立てたい方はお気軽にお問い合わせください。

治療が終了している方はある程度の相場を算定できます。

その他

入院中の生活雑費、通院のための交通費、義手や義足といった装具の作成費用なども、事故との因果関係があるときには、損害賠償請求できます。

交通費に関しては公共交通機関をベースとして、自家用車であれば距離に応じた金額が認められるでしょう。

タクシーは事情があれば認められるというものなので、あらかじめタクシーでなければいけない理由を相手の保険会社に申告し、許可を得ておくと安心です。

逸失利益

後遺障害や被害者の死亡により生じる将来の収入減に対する補償は、逸失利益として請求できます。

逸失利益の金額は、被害者の年齢や収入などの複数の情報を元に算出します。

交通事故の損害賠償のなかで比較的高額になる傾向があるため、相手方との交渉はシビアになりやすいです。

過失割合10対0であっても、逸失利益が高額になるときには、何とか被害者側に過失を付けようとしてきたり、逸失利益の金額を低く見積もってきたりする可能性があります。

相手の保険会社の提示額を受け入れる前に、かならず交通事故にくわしい弁護士に相談して、妥当な金額を把握しておきましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料は、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料として請求できます。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとにおおよその110万円から2,800万円まで相場があるので、その相場を把握したうえで交渉にのぞみましょう。

後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |

| 2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |

| 1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |

| 2級 | 998(958) | 2,370 |

| 3級 | 861(829) | 1,990 |

| 4級 | 737(712) | 1,670 |

| 5級 | 618(599) | 1,400 |

| 6級 | 512(498) | 1,180 |

| 7級 | 419(409) | 1,000 |

| 8級 | 331(324) | 830 |

| 9級 | 249(245) | 690 |

| 10級 | 190(187) | 550 |

| 11級 | 136(135) | 420 |

| 12級 | 94(93) | 290 |

| 13級 | 57(57) | 180 |

| 14級 | 32(32) | 110 |

単位:万円

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害慰謝料が支払われるまでの流れについてもまとめた関連記事『後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて』も参考にしてください。

修理費

自動車や自転車の修理費用といった物的損害のことです。

なお、物損事故の損害部分については、人身事故の損害部分よりも早く算定できて比較的安価なことから、先行して示談交渉が進められることが多いです。

物損部分では過失割合10対0といわれていても、人身部分では相手の主張が変わることもある点には留意しましょう。

過失割合10対0の事故で適切な請求をするための対応

過失割合10対0の事故において適切な損害賠償金を請求するためには、交通事故発生後の対応が重要となってきます。

交通事故発生後は、以下のような対応を行ったうえで発生した損害について賠償請求を行いましょう。

事故発生後の流れ

- 事故発生について警察に連絡し、警察の捜査に協力する

- 事故発生後は痛みがなくても病院で診察を受ける

- ケガをしているなら人身事故で届け出を行い、病院で治療を受ける

- ケガが完治または症状固定と診断されるまで通院を続ける

- ケガが完治せず後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の申請を行う

過失割合が10対0だとしても、交通事故発生後の対応を誤ると、本来得られるはずであった損害賠償金が得られない恐れがあります。

そのため、交通事故発生後の対応に不安がある方は専門家である弁護士に相談することも視野に入れると良いでしょう。

関連記事

- 交通事故発生後の対応について

『もらい事故とは?泣き寝入りせず得する方法を事故後の対応・保険・賠償金から解説』 - 適切な通院方法や通院の頻度について

『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』 - 後遺障害等級認定の申請について

『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』

【コラム】むちうちは軽傷とは限らない

過失割合10対0の事故の典型例である追突事故ですが、追突事故ではむちうちを負う方も多いです。

しだいに症状が落ち着いていくことも多いので、比較的軽傷ともいえますが、衝突時の衝撃が大きく、首や腰に重い痛みやしびれが残ったときには、治療期間が長引いたり、何らかの後遺症が残ったりする場合も考えられます。

そうなると請求すべき賠償金は高額化して、過失割合で争いになったり、金額交渉がシビアになったりするでしょう。

追突事故の被害者がどのような請求を行うことができるのかを知りたい方、過失がない事故でむちうちになってしまった方の請求については以下の関連記事をご覧ください。

過失割合10対0も示談交渉に注意点あり

過失割合が10対0と提示された場合や10対0と主張していく場合には、いくつか注意しなければいけない点があります。

過失0なら示談代行サービスが使えない

過失割合が10対0、またはそのように被害者が主張する時は、自身の保険会社の示談代行サービスが利用できないことに注意が必要です。

示談交渉の相手方は多くの場合、加害者が加入している任意保険会社になります。

加害者側の保険会社は基本的に相場より低い示談金額を提示してくるため、示談金増額の交渉は被害者自ら行わなければなりません。

ですが、実際のところ、被害者個人で保険会社と交渉して増額を叶えるのは困難です。

保険会社の担当者は常日頃から多くの示談交渉を取り扱っており、また交渉に対する受け答えに長けています。

被害者の方がせっかく知識を身に着けて交渉しようとしても、「根拠がない」「今回の事件は特別」「提示している金額ですでに限界」などと言われ、引き下がらざるを得ないことが多くなっています。

よって、交渉に慣れた事故相手の保険会社にもしっかり意見をいえるよう、被害者側も弁護士に依頼して交渉を任せることがポイントです。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした無料法律相談をおこなっています。

不当な扱いを受けないように弁護士を付けたいとお考えの方は、弁護士選びの候補として、まずアトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

過失割合10対0でも保険会社の提示は低額

加害者側の保険会社は基本的に相場より低い示談金額を提示してきます。

これは、相場よりも低い金額になる計算基準にもとづいて示談金額を算出しているためです。

慰謝料をはじめとした交通事故の示談金を算定する際、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算基準のいずれかが用いられます。

これら計算基準のうち、保険会社は示談金が相場よりも低額になる自賠責基準や任意保険基準でしか算定して提示してこないのです。

交通事故の被害者が最も適正で相場に近い金額を受け取れるように算定できる基準は弁護士基準になります。

相場の示談金を得るためには、弁護士基準により算出される金額で示談となるように交渉を行っていく必要があるのです。

過失割合10対0の事故における示談金相場については、関連記事でくわしく解説していますのであわせてお読みください。

過失割合が10対0から変化する可能性

過失割合が10対0とされる事故状況であっても、被害者側に過失が認められることがあります。

過失割合は事故状況だけで決まるわけではなく、より細かな事故状況・当事者の属性によって変化するためです。

そのような、過失割合が変化する可能性のある事情を修正要素といいます。

以下のような修正要素が認められると、被害者側に過失割合が認められる恐れがあるでしょう。

- 被害者が自動車を運転中

停車できない場所で停車していた、速度超過、前方不注意、酒気帯び運転 - 被害者が自転車を運転中

酒酔い運転、二人乗り、夜間の無灯火運転、傘差し運転 - 被害者が歩行者

被害者が車両の直前・直後を横断、被害者が立ち止まる・ふらふら歩き・後退

上記の修正要素は常に考慮されるわけではありません。

どのような事実が修正要素となるのかは、事故状況に応じて異なるためです。

そのため、加害者側が修正要素を根拠として被害者側の過失を主張してきたとしても、実際に生じた事故対応からすれば修正要素となりえない可能性があることに注意してください。

また、修正要素が加害者側にも存在する可能性があるため、修正要素により被害者側に過失が認められる場合でも、加害者側の修正要素によって過失割合は10対0のままとなることもあるでしょう。

修正要素の有無や、修正要素によって決められる具体的な過失割合については、専門家である弁護士に相談して確認することをおすすめします。

アトム法律事務事務所では、交通事故の被害者の方からの相談を無料で受付中です。過失割合について疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。

物損で先に示談している時も要注意

交通事故においては、物に対する損害である物損と、人に対する損害である人損が発生します。

| 損害の内容 | |

|---|---|

| 物損 | 車の修理費や積載物の弁償など、物に対する損害 |

| 人損 | ケガの治療費や精神的苦痛など、人の心身に対する損害 |

人損部分に先んじて物損部分の示談を済ませている場合、物損の示談の際に使用された過失割合が流用されがちなことに注意が必要です。

物損は損害の価格的評価が比較的容易であるため、先に示談交渉が進み、示談成立に至ることがあります。物損は比較的低額に収まりやすいため、過失割合をさほど気にすることなく示談してしまいがちです。

しかし、物損の過失割合を安易に妥協してはいけません。

なぜなら後の人損についての示談交渉において、「物損は9対1で示談したのだから、人損部分も当然過失割合は9対1」などと、同じ過失割合が用いられてしまうことがあるためです。

実際は物損と人損で同じ過失割合にしなければならないという決まりはないのですが、争いとなった時に不利になる可能性があります。

後から過失割合10対0を主張する時に後悔のないよう、物損においても10対0を主張するか、または後の人損の示談交渉は弁護士などプロに一任してしまうことが対処法となります。

交通事故の過失割合が10対0のときこそ弁護士に依頼しよう

弁護士が示談交渉を行ってくれる

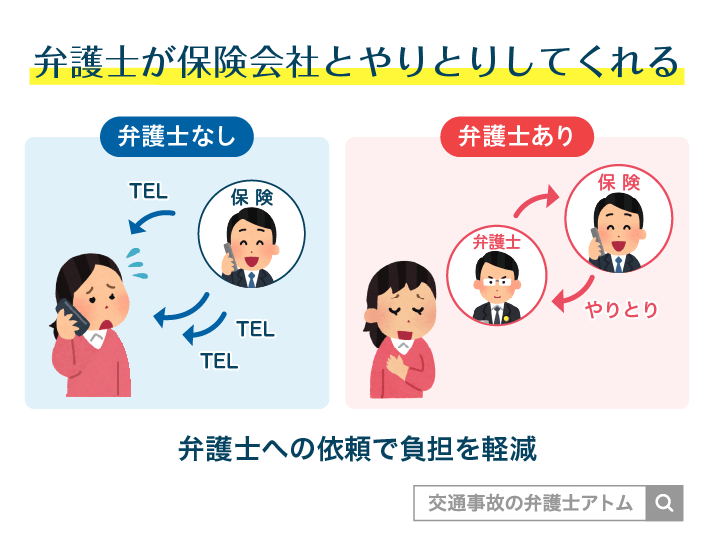

弁護士に依頼すると、弁護士が示談交渉を行ってくれるため、保険会社と直接やり取りしなくて済むのでストレスから解放されるでしょう。

交通事故の過失割合が10対0だと、基本的に被害者自身で示談交渉を行わなくてはなりません。

ケガの治療や仕事をしながら、保険会社とやり取りをつづけるのは大きな負担となります。

保険会社の担当者によってはむずかしい専門用語をわざと多用したり、被害者の言い分を聞き入れてくれなかったりするので、被害者のみでは対等な交渉が進められません。

被害者に代わって弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社と対等に交渉を進められるようになります。

弁護士に依頼する際の費用負担は軽減できる

加入する任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に支払う必要がある費用を保険会社に負担してもらえます。

負担額には上限があるものの、多くのケースで費用の金額が上限内に収まるので、弁護士費用特約を利用すると、費用の負担なく弁護士に示談交渉を任せられるでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、関連記事『もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方』をご確認ください。

増額交渉は弁護士に任せるべき

弁護士に示談交渉を任せれば、保険会社の提示額を適正な相場まで増額するよう交渉してくれるでしょう。

たとえ交通事故の過失割合が10対0でも、保険会社が被害者の損害を丁寧に計算して提示してくれるわけではありません。

保険会社が提示してくる示談金は相場よりも低額のため、増額交渉が必要となるのです。

弁護士なら、正確な相場額を計算したうえで、その金額で示談するよう保険会社に対して示談交渉を行ってくれます。

保険会社は弁護士との示談交渉がうまくいかないと、弁護士が裁判を起こしてくる可能性が高いと考えます。

裁判となれば現在の提示額よりも高額の損害賠償金を支払わなければならなくなること、時間や手間の負担も大きいことから、保険会社も被害者側の条件を呑むことが多いのです。

弁護士が増額交渉で目指す金額は、慰謝料計算機ですぐに算定可能です。

慰謝料計算機では、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、逸失利益などの損害賠償額が自動で計算されます。

慰謝料計算機の他にも、慰謝料の計算方法、増額事例、弁護士基準で請求するときのポイントをまとめています。

弁護士は証拠をもとに正しい過失を主張

弁護士なら事故に関するさまざまな証拠を揃えて、正しい過失を主張していくことができます。

過失割合は示談交渉次第で変更されることもあります。

そのため、過失割合が10対0だと思っていても、保険会社から「過失割合9対1の事故なので1割減額します」など一方的に話を進められることもあるでしょう。

保険会社は過失相殺を狙って適切な過失割合を提示してこないこともあります。

弁護士なら、適切な証拠を根拠として正しい過失割合を主張してくれるため、保険会社からの不当な過失割合の主張を変更させることができるでしょう。

以下のような場合は過失割合が変更される可能性が十分あるので、過失割合10対0で交渉が進められるか不安のある方は弁護士に相談してみてください。

- 交通事故発生状況に争いがある場合

- 相手方の参考にしている事故状況が誤っている場合

- 考慮すべき修正要素が考慮されていない場合

交通事故現場で検証を行ったり、刑事記録を取り寄せるなどの活動を行い、過失割合を争っていくことになるでしょう。

過失割合10対0でも弁護士の無料相談を受けよう

過失割合が10対0の交通事故といえば、一般には被害者側はまったく悪くない事故です。

それにも関わらずご自身の保険会社の助けを借りられず、加害者側の保険会社からは過失があると主張されるなど、被害者の方の負担は通常の交通事故よりずっと重いと言っていいほどです。

信号待ち中の衝突事故、歩道を歩いているところの接触事故、そんな過失割合10対0のもらい事故でお困りであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料の法律相談を行っています。

交通事故案件に力を入れているため、経験豊富な弁護士に相談を行うことが可能です。

過失割合10対0であるからこそ、弁護士を味方につけて十分な損害賠償金を手に入れましょう。

無料相談のご相談予約は24時間体制で受け付けているので、いつでも気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了