もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由は?交渉の注意点や使える自分の保険について解説

もらい事故は、過失ゼロの被害者であるにもかかわらず、示談交渉の場になると一方的に不利な立場になってしまうことがあります。

相手側は交通事故対応に慣れた保険会社の担当者が代理として動く一方、被害者側は「自分の保険会社が守ってくれるはず」という期待に反し、自分で対応しなければならない状況に置かれるためです。

本記事では、もらい事故で自分の保険会社が動けない理由や、被害者が損をしないための交渉方法について解説します。

あわせて、自己負担なく弁護士に交渉を任せられる方法や、賠償額の増額につながる可能性についてもわかりやすく紹介していきます。

目次

もらい事故とは?保険会社が示談交渉できない理由

交通事故にあったとき、多くの方は「保険に入っているから、保険会社が示談を全部やってくれるはず」と考えるでしょう。

実際、双方に過失がつくような事故であれば、自分の保険会社の担当者が相手側と交渉してくれる「示談代行サービス」を利用できます。

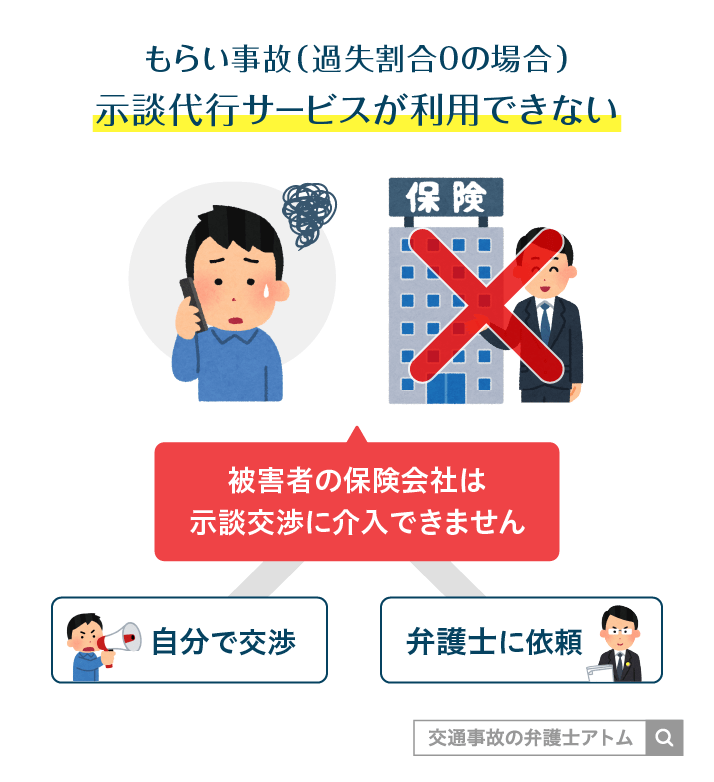

しかし、もらい事故(過失ゼロ事故)に限っては、この示談代行サービスが使えません。

もらい事故の定義と典型的なケース

「もらい事故」とは、過失割合が10:0で、相手側に100%の過失がある事故を指します。

車同士の事故では、以下がもらい事故の典型例として挙げられます。

- 停車中に後方から追突された

- センターラインオーバーの対向車と衝突した

- 青信号に従って走行していたところ、交差点で信号無視の車と衝突した

もらい事故の場合、被害者には過失がないため、基本的に被害者は過失相殺されることなく、賠償金を満額受け取れます。

もらい事故で過失割合が10:0になるケースについては『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』で解説しています。

ご自身の事故がもらい事故に当たるのか疑問がある場合は参考にしてみてください。

保険会社が示談交渉できない法的理由

もらい事故では、被害者側の保険会社は示談交渉を行いません。

「保険に入っているのに、なぜ自分の保険会社が動いてくれないのか」と思いますが、これには明確な法的根拠があります。

その根拠が弁護士法第72条(非弁行為の禁止)です。

- 示談交渉は法律事務に該当する

- 法律事務を第三者が報酬を得て行うことは、弁護士でない限り違法

- 保険会社は「自社に賠償責任が発生する可能性がある場合」のみ示談代行が可能

もらい事故(10:0)の場合は、被害者に過失がなく被害者側の保険会社が賠償責任を負わないため、交渉に介入する権限がないのです。

被害者としては納得しづらい部分ですが、法律上の制約から、被害者は自分で相手保険会社と交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

まとめ

- もらい事故ではない場合

被害者が支払う賠償金は、実質的に保険会社が負担する。

→賠償問題の当事者として、示談の代行をしても問題ない。 - もらい事故の場合

被害者には賠償金を支払う義務がないので、保険会社は賠償問題に関与しない。

→保険会社が示談を代行すると、非弁行為として弁護士法に違反する。

関連する弁護士法については、以下をご覧ください。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士法 第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

弁護士法 第七十三条

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

弁護士特約を使えば自己負担ゼロで解決できる

もらい事故では、自分の保険会社が示談交渉を代わりに行うことができないため、被害者はどうしても不利な立場に置かれてしまいます。

そこで、もらい事故の被害者にとって最も効果的な対処法が「弁護士に交渉を依頼する」という選択です。

そして、ここで大きな助けとなるのが弁護士特約(弁護士費用特約)です。

弁護士特約を利用すれば、ほとんどのケースで実質的な自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。

交渉や書類対応の負担を丸ごと任せられるだけでなく、賠償金が大幅に増額する可能性もあります。

弁護士特約(弁護士費用特約)とは

弁護士特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼する費用を、加入している保険会社が負担してくれる特約のことです。

- 弁護士費用

300万円程度まで補償 - 法律相談料

10万円程度まで補償

この範囲内であれば、弁護士への相談・依頼にかかる費用を、自己負担なく利用できるケースが非常に多いのが特徴です。

もらい事故で弁護士特約を使う5つのメリット

もらい事故の示談を成功させるには、弁護士によるサポートが非常に有効です。

ここでは、弁護士費用特約を使うことで得られる代表的なメリットをまとめます。

弁護士費用特約を使うメリットをさらに詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』をご確認ください。

(1)自己負担ゼロで依頼可能

弁護士に依頼する際の最大の不安は「費用」です。

しかし弁護士特約を使えば、この心配はほとんど不要になります。

「弁護士費用は高そう…」という理由で相談をためらう必要はありません。

弁護士特約の利用で費用負担なく依頼できるケースが大半です。

(2)賠償額が弁護士基準で大幅に増額

相手保険会社の提示額は、通常「任意保険基準」という低い基準で計算されています。

一方、弁護士が交渉すると弁護士基準(裁判基準)が適用され、慰謝料などが2〜3倍以上に増えるケースも少なくありません。

保険会社は、弁護士から法的根拠を示して増額を求められると、裁判になるリスクを避けるため、増額に応じることが多いのです。

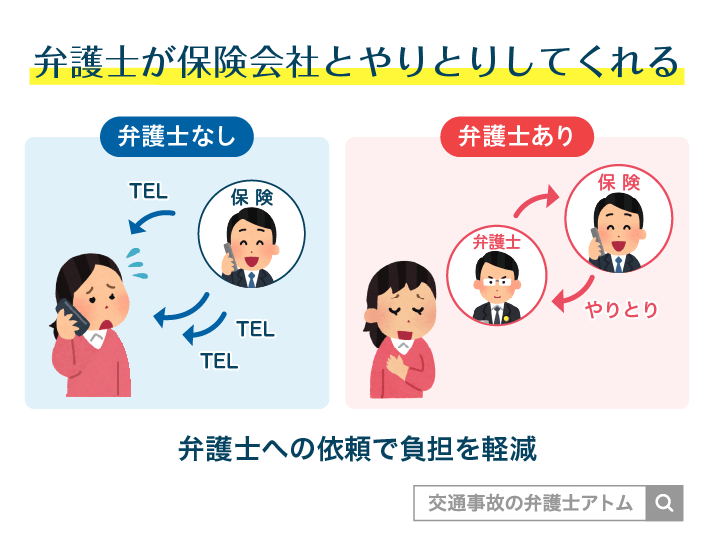

(3)交渉の精神的負担から完全に解放される

もらい事故は自分の加入する保険会社に交渉を任せることができず、精神的な負担が大きくなります。

- 相手保険会社とのやり取り

- 専門用語への対応

- 不利な条件を提示されるプレッシャー

弁護士に依頼すれば、連絡・交渉・書面作成などはすべて弁護士が担当し、被害者は治療に専念できます。

(4)不利な示談を避けられる

相手保険会社は会社の利益を守る立場で動くため、過失割合や慰謝料について交渉をしてきます。

- 慰謝料を低く提示する

- 必要な治療期間を認めない

弁護士なら、法律に基づいて毅然と反論し、被害者の正当な権利を守ることができます。

ポイント

示談成立後の撤回は基本的にできないため、後悔しないためにも事前に弁護士へ相談することが非常に重要です。

関連記事

もらい事故こそ弁護士特約を使って慰謝料増額!特約のメリットや使い方

(5)保険の等級に影響しない(ノーカウント事故扱い)

弁護士特約を使っても、翌年の自動車保険料(等級)は一切下がりません。

費用面・リスク面のどちらも負担がなく、使わない理由のほとんどない特約と言えます。

関連記事

弁護士費用特約の確認方法と利用手順

弁護士特約は、多くの方が付帯させているにもかかわらず、「実は気付いていなかった」というケースが非常に多い特約です。

まずは利用できるかを必ず確認しましょう。

弁護士費用特約の確認方法

弁護士特約は「自動車保険だけ」に付いていると思われがちですが、火災保険・医療保険・個人賠償責任保険・クレジットカードの保険などに付帯しているケースもあります。

さらに、配偶者・同居家族・別居の未婚の子の保険が使える場合もあるため、自分が入っていなくても実は利用できるケースは多くあります。

そのため、必ず以下を確認し、わからない場合は保険会社に確認しましょう。

- 自分の保険証券

- 同居・家族の保険証券

弁護士費用特約の利用手順

弁護士費用特約を利用する際の流れは、次の4ステップです。

- 自分の保険会社へ連絡し、特約を利用したい旨を伝える

- 弁護士を自分で選ぶか、保険会社に紹介してもらう

- 弁護士と相談し、委任契約を結ぶ

- 弁護士が相手保険会社との交渉を開始し、被害者は治療に専念する

まずは加入している保険会社に「弁護士費用特約を使いたい」と伝えるだけで手続きが始まります。

この際、保険会社から弁護士を紹介してもらうこともできますが、紹介された弁護士が必ずしも交通事故に精通しているとは限らないことに注意が必要です。

- 後遺障害申請

- 慰謝料計算

- 任意保険会社との交渉

交通事故案件は、上記のような専門知識が不可欠な分野のため、交通事故に強い弁護士が結果も出やすく安心して依頼できるのが実情です。

関連記事

交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?弁護士特約の流れや弁護士選びも解説

また重要な点として、示談成立後は弁護士費用特約を利用できません。

示談後に「やっぱり納得できない」と思っても取り消しは基本的にできないため、示談前の早い段階で相談することが非常に大切です。

もらい事故発生から解決までの流れ

もらい事故に遭った直後は、気が動転して冷静な判断が難しくなるものです。

しかし、その後の賠償請求や示談交渉をスムーズに進めるためには、事故直後の対応が非常に重要です。

【事故直後】事故直後に必ずやるべき6つのこと

もらい事故に遭った瞬間から、すでに証拠収集と手続きがスタートしています。

事故が発生した場合には、以下のような対応が必要となります。

- 負傷者の救護を行い、現場の安全を確保する

- 警察へ事故発生の連絡

- 事故相手の連絡先の交換、事故現場の撮影などの証拠保全

- 警察の捜査に協力

- 自分の保険会社に連絡

- ケガがなくても念のため病院で医師の診断を受ける

警察への連絡は法律で定められた義務であり、怠ると刑罰を科される恐れもあるため、必ず行ってください。

また、自分の保険会社に連絡すると、今後の対応や利用できる保険についてアドバイスを受けることができます。

交通事故発生後の対応について詳しく知りたい方は『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』の記事をご覧ください。

【事故直後】自分の保険会社への連絡を行う

もらい事故の場合でも、自分の保険会社への連絡は必ず行う必要があります。

これは保険契約上の通知義務があるためだけでなく、その後の対応をスムーズに進めるためにも欠かせません。

もらい事故の場合は示談交渉こそ代行できないものの、事故状況の整理や今後の流れについてアドバイスをしてくれます。

さらに、人身傷害保険や弁護士費用特約が付帯されているかどうかもこの段階で確認できます。

交渉の方針や取れる選択肢に特に大きく影響する弁護士費用特約が使えるかどうかは、事故直後の段階で必ずチェックしておきましょう。

【翌日以降】相手の保険会社との示談交渉を行う

ケガの治療が完了したり、物的損害の金額が確定したりなどして損害額が明らかになった段階で、示談交渉が始まります。

基本的な流れは以下の通りです。

- 加害者側の任意保険会社から示談案の提示を受ける

- 示談案の内容に問題があれば交渉をする

- 双方の合意ができたら、示談成立

- 加害者側の任意保険会社から示談書が届くので、内容を確認のうえ、署名・捺印して返送

- 2週間程度で賠償金が振り込まれる

示談書に一度サインしてしまうと基本的には撤回することはできません。

「金額が妥当かわからない」「提示内容に不安がある」と感じたときは、サインする前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

一方で、事故後になかなか加害者側から連絡が来ないケースも少なくありません。

そのような場合は、『交通事故の示談で保険会社・加害者から電話や連絡がない・遅いときの対処法』を参考にしてみてください。

関連記事

相手保険会社との交渉で損をしないための5つのポイント

被害者が不利になりやすいもらい事故では、相手保険会社とのやり取りの中で注意すべきポイントがあります。

以下では、特に重要な5つのポイントについて解説します。

相手保険会社の提示額は適正とは限らない

相手保険会社が提示する慰謝料や賠償額は、ほぼ確実に「任意保険基準」という低い基準に基づいて算出されています。

そのため、被害者が本来受け取れるはずの金額より3分の1〜半額程度に抑えられてしまうケースが多くあります。

- 自賠責基準:国が定める最低限の基準

- 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定める基準(自賠責基準と同程度)

- 弁護士基準:被害者が本来受け取るべき法的正当性の高い基準

3つの中で最も高額なのは弁護士基準で、裁判でも用いられる基準です。

しかし、専門家ではない被害者が示談交渉段階で主張しても、基本的に聞き入れてもらえません。

弁護士基準と自賠責基準の具体的な差額は?

例えば、追突事故で多いむちうちの治療のため3ヶ月間通院した場合、入通院慰謝料が請求可能です。

この場合、入通院慰謝料は自賠責基準は最大でも38万7000円ですが、弁護士基準では約53万円程になります。

弁護士基準と自賠責基準の差額(3ヶ月通院)

| 自賠責基準 | 38万7000円 |

| 弁護士基準 | 53万円 |

| 差額 | 14万3000円 |

このように、3ヶ月の入通院慰謝料だけでも約14万円も差があります。

保険会社が提示した金額が適正かどうかは、慎重に判断する必要があります。

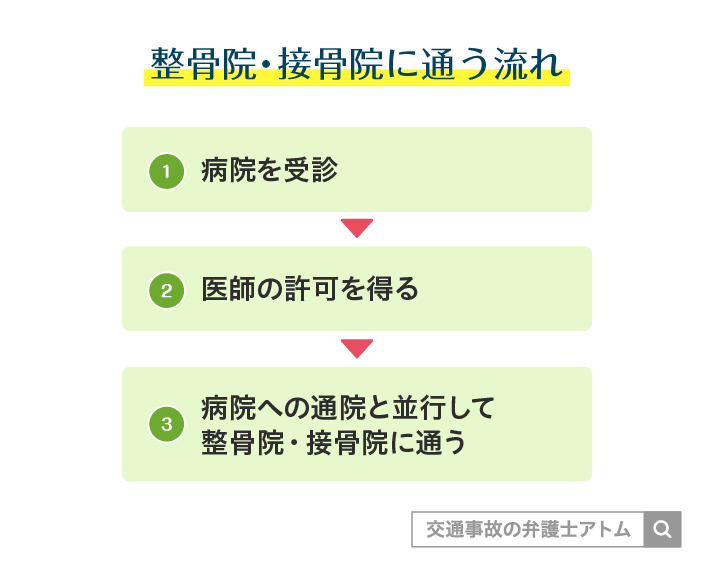

整骨院だけでなく必ず「整形外科」に通う

交通事故のケガで痛みが続くと、通いやすさから整骨院・接骨院だけで治療を続けてしまう方もいます。

しかし、医師の診察や画像検査(レントゲン・MRI)がなければ、医学的な根拠が不足し、示談交渉で不利になる恐れがあります。

- 痛みが残っていても後遺障害が認められない

- 治療の必要性が証明できず賠償額が減額される

まずは整形外科で診断を受け、その後必要に応じて整骨院を併用するのが適切です。

痛みやしびれが長引く場合は、整形外科で定期的に診察を受け、検査や経過記録を確実に残しておくことで、後の示談にも有利に働きます。

関連記事

交通事故による怪我の治療の流れは?治療費の支払いや整形外科に行くべき理由も解説

治療打ち切りを安易に受け入れない

治療が終わっていない段階や、症状固定前に示談してしまうと、後から痛みが悪化しても追加請求ができなくなります。

相手保険会社は早期示談を提案してくることがありますが、これは治療が続けば賠償額が増えるため、早く終わらせたいからです。

示談するのは必ず症状固定後、必要な資料がすべて揃ってからにしましょう。

示談時期の判断が難しい場合は、『交通事故の示談はいつする?示談金がもらえるタイミングは?示談案の落とし穴も解説』を参考にしてください。

示談書にサインする前の最終チェックリスト

示談書にサインしてしまうと、基本的に撤回はできません。

以下を必ず確認したうえで署名しましょう。

- 賠償金額の内訳(総額ではなく、治療費・慰謝料・休業損害など項目ごと)

- 過失割合(もらい事故なら10:0であること)

- 後遺障害がある場合は、等級と逸失利益の金額が妥当か

少しでも疑問や不安があれば、サインを保留し、専門家へ相談すべきです。

示談書の読み方・注意点については、『損害賠償額計算書や示談書が届いたら?正しい見方とサインする前に確認すべきこと』をご確認ください。

相手保険会社の担当者とのやり取りで気をつけること

もらい事故では、弁護士費用特約を使って弁護士に任せるのが最も確実な方法です。

しかし弁護士費用特約がなく、依頼すると確実に費用倒れになる場合は、やむを得ず自分で示談交渉を進めることになります。

その場合は、次の3点に特に注意してください。

- 相手のペースに巻き込まれない

相手保険会社は早期示談を狙ってくることが多く、急かされやすい傾向があります。必要な書類や治療の見通しが揃っていなければ、急いで応じる必要はありません。 - 専門知識不足による不利な合意を避ける

慰謝料の基準や治療費の扱いなど、示談交渉には専門知識が欠かせません。不安がある場合は、自治体の無料法律相談や弁護士の初回相談などを積極的に活用しましょう。 - やり取りは必ず記録に残す

電話の内容は録音し、重要な連絡はメールや書面で保存しておきましょう。口頭で安易に「わかりました」と伝えると、相手に「合意した」と受け取られる場合があります。

のちのトラブルを避けるためにも、内容確認は必ず書面で行うことが重要です。

もらい事故で請求できる損害賠償の種類

相手方の保険会社は、本来なら請求できるはずの費目をあえて外したり、金額が少なくなるような計算方法を使ったりすることがあります。

被害者自身でも基礎知識を得ておき、誤りがあれば指摘できるようにしておきましょう。

物損事故で請求できる4つの費用

もらい事故で車や物が壊れた場合、物損として請求できる代表的な費目は以下の4つです。

- 修理代金

- 代車費用

- 買い換え費用

- 評価損、格落ち損

なお、物損事故では慰謝料を請求できません。慰謝料は事故で死傷したことによる精神的苦痛をなぐさめるためのお金だからです。

関連記事『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』では、それぞれの費目の相場を詳しく説明しています。

物損事故にあった方はあわせてご確認ください。

人身事故で請求できる費用

もらい事故に限らず、交通事故でケガをした場合は以下のような費目を請求可能です。

- 治療費

- 付添看護費用

- 入通院交通費

- 入院雑費

- 休業損害(働けなかった期間の減収)

- 入通院慰謝料(ケガによる精神的苦痛)

- 後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)

- 後遺障害逸失利益(働けなくなることによる将来の減収)

慰謝料の算定基準に注意

慰謝料や休業損害、後遺障害逸失利益などの金額は、どの算定基準で計算するかによって大きく変わります。

相手保険会社の提示は低い基準に沿っていることが多いため、適正額を受け取るためには弁護士基準での請求がポイントになります。

関連記事

交通事故の慰謝料早見表|弁護士基準などの相場・計算方法もわかる【最新版】

後遺障害慰謝料を請求するには等級認定が必要

ケガが治らず、痛み・しびれ・可動域の制限などの症状が続く場合には後遺障害慰謝料等を請求できる可能性があります。

しかし後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求するためには、まず後遺障害等級(1〜14級)の認定を受ける必要があります。

つまり、症状が残っていても等級認定がされなければ、後遺症に対する賠償(後遺障害慰謝料・逸失利益)は原則として請求できません。

後遺障害等級は、次のような要素を総合的に審査して決まります。

- 症状の内容・持続性

- 医師の診断書や検査結果

- その症状が事故によるものといえるか(因果関係)

- 労働や日常生活への支障の程度

同じむちうちであっても、14級と12級では賠償額が何十万円〜数百万円規模で変わることもあり、認定の有無・等級の違いが賠償額に大きな影響を与えます。

なお、交通事故で亡くなった場合には『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』をご覧ください。

もらい事故で損しないために使える自分の保険

もらい事故で使える弁護士費用特約以外の自分の保険は、主に以下のとおりです。

- 人身傷害保険:限度額の範囲内で実際の損害額が支払われる

- 搭乗者傷害保険:一定の金額が支払われる

- 車両保険:車の修理費や買い替え費用が支払われる

- 無保険車傷害保険:死亡や後遺障害に対する補償が支払われる

上記の保険をうまく使えば、示談がうまくいかず賠償金が少な場合等もカバーができます。

なお、記載する内容はあくまで一般的なもので、保険会社の種類やオプションなどで実際の補償範囲は異なります。

また、レンタカーでもらい事故にあった場合は使える保険が異なります。詳しくは、『レンタカーの事故の対応は?レンタカーの保険は使える?自己負担になるケースは?』の記事をご確認ください。

(1)人身傷害保険

人身傷害保険とは、交通事故で被保険者がケガをした場合、限度額の範囲内で実際の損害額を受け取れる保険です。

人身傷害保険

- 保険の内容

被保険者がケガをした場合、限度額の範囲内で保険金を受け取れる

(治療費、休業損害、慰謝料など) - 保険金の金額

実際の損害額(自賠責基準とほぼ同額のことが多い) - 等級

基本的に下がらない - 利用する時期

- 治療終了後、示談交渉が長引いて経済的に苦しい場合

- 治療中、事故の相手方が保険を利用してくれない場合

またこのほか、オプションによっては「〇日以上の通院で一時金を支払う」というような規定があることもあります。

人身傷害保険についてより詳しく知りたい方は、『人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介』の記事をご覧ください。

(2)搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、事故時に契約車両に乗っていてケガをした場合、一定金額を受け取れる保険です。

搭乗者傷害保険

- 保険の内容

被保険者がケガをした場合、あらかじめ定められた搭乗者傷害保険金額を受け取れる - 保険金の金額

- 〇日以上の通院で〇万円

- 通院1日あたり〇円 など

- 等級

基本的に下がらない - 利用する時期

- 事故直後~治療終了後でも可能

- 事故直後~治療終了後でも可能

搭乗者傷害保険を利用できるのは、事故時に契約車両に乗っていたすべての人です。被保険者やその家族以外の方も利用できるでしょう。

搭乗者傷害保険は、自分の保険会社から支払われる見舞金のような性格を持ちます。

そのため、人身傷害保険や事故の相手方からの賠償金と相殺されません。

なお、搭乗者傷害保険は、事故直後のタイミングでも手続きをすると、通院日数などに応じて支払いを受けられます。

人身傷害保険と違い、損害が確定するまで待つ必要がないことも覚えておきましょう。

(3)無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、事故の相手方が無保険だった場合、被害者の死亡や後遺障害といった損害を補償してもらえる保険です。

無保険車傷害保険

- 保険の内容

被保険者が死亡または後遺障害を負った場合、保険金を受け取れる - 保険金の金額

保険会社の認定した損害額-自賠責保険から受け取れる金額 - 等級

基本的に下がらない - 利用する時期

- 治療終了後

無保険車傷害保険は、ひき逃げなど事故の相手方が不明な場合も利用できます。

事故の相手方が無保険だった場合の対処法は他にもあります。詳しくは『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご確認ください。

(4)車両保険

車両保険とは、事故で車が壊れたときに修理費用や買い替え費用を負担してもらえる保険です。

もらい事故においては、基本的にはあまり使われません。

限定的に、事故の相手方が無保険の場合や支払い能力がないときに車両保険を利用することになるでしょう。

なお、車両保険には以下のような特約が付帯できます。一部の特約については自動で付帯されている場合もあるため、保険契約を一度確認してみてください。

- 新車特約(車両新価特約)

車が全損した場合、新車価格に相当する金額を補償してもらえる特約 - 全損時諸費用特約

車が全損した場合、廃車にしたり買い替えたりする際の費用を一部負担してもらえる特約 - 無過失事故に関する特約

無過失事故(もらい事故)にあった場合、車両保険を使っても保険等級が下がらない特約

保険料の増加に注意

車両保険を利用した場合、基本的に保険等級が下がり、保険料が増加してしまいます。

そのため、保険により賄える金額と増加する保険料を比較して、保険料増加により損をしないかどうかを確認する必要があるでしょう。

ただし、無保険事故なら保険等級が下がらないといった特約が付されている場合もあるので、このような特約の有無についても確認しておく必要があります。

もらい事故について弁護士に無料相談できる窓口

もらい事故の被害者は、自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえないので不利になりがちです。

賠償金を適切に受け取るために、弁護士への相談・依頼を行いましょう。

弁護士費用特約を使えなくても弁護士に依頼した方がお得な場合も多いので、まずは気軽にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。

「相手方の保険会社から提示された金額は妥当?」「弁護士に依頼した場合、受け取れる賠償金や弁護士費用はいくらになる?」といった疑問・不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のみの利用、セカンドオピニオンとしての利用でも大丈夫です。

無料相談の予約受付は24時間365日受け付けています。

示談が成立する前に、ぜひ一度お問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了