弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

更新日:

この記事でわかること

保険会社に弁護士費用を負担してもらえる「弁護士特約」は、もらい事故でも基本的に使えます。

もらい事故では被害者側に過失がないことが多いため、「弁護士を立てなくても示談交渉は問題ない」と思われがちですが、そうとは言い切れません。

過失がないからこそ示談交渉で不利になることもあるので、弁護士特約を使って弁護士を立てることを検討してみてください。

この記事では、もらい事故で弁護士が必要な理由や弁護士特約の使い方を解説します。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

目次

弁護士特約とは、基本的には1つの事故について1名あたり法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社に支払ってもらえる特約です。

弁護士特約の補償内容

※具体的な補償額は保険会社によって異なる場合もあるので、利用前に確認してください。

弁護士特約の利用により保険の等級が下がり保険料が上がることはありません。ただし、別の特約を合わせて使うことで等級・保険料が変わることはあります。

弁護士特約は、被保険者(記名者)にかぎらず、家族を中心に広く利用できます。

もらい事故の被害にあった方は、ご自身で加入されている保険の特約はもちろん、ご家族の保険に特約があるかどうかも確認をしてみましょう。

なお、弁護士費用が弁護士特約の補償額を超える場合、超過分については自己負担となります。

基本的には弁護士特約の補償額内に収まることが多いですが、途中で弁護士を変更し着手金が二重に発生した場合などは、補償額を超過する可能性があります。

弁護士特約を深く知りたい

もらい事故で弁護士特約を使うべき理由としては、以下があります。

それぞれについて詳しく解説します。

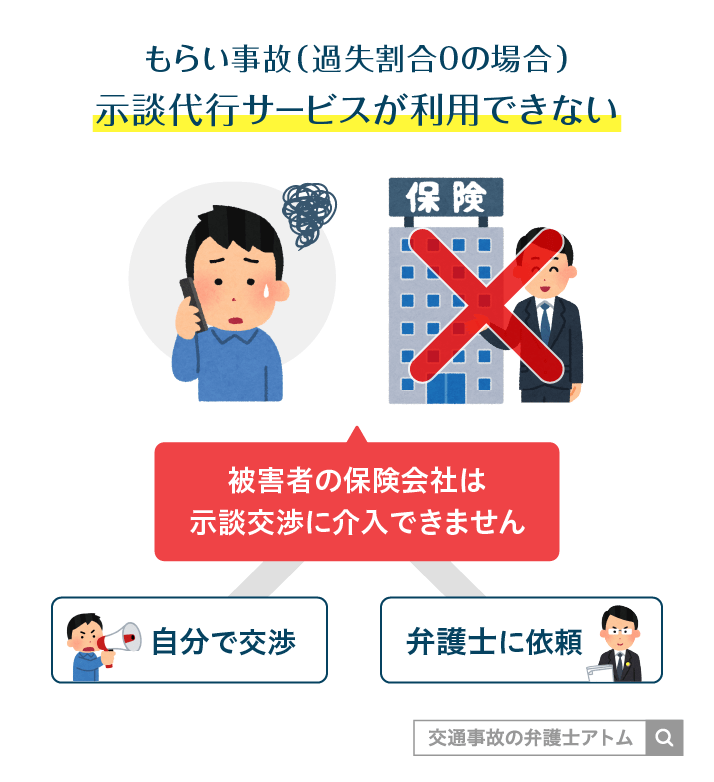

もらい事故でご自身の過失が0%の場合、自身の保険担当者に示談を代行してもらう「示談代行サービス」は使えません。

過失0の被害者に代わって保険会社が示談をすることは、弁護士法第七十二条で禁止されている「非弁行為」にあたるからです。

これに対して加害者側は、任意保険に加入していれば基本的には示談代行サービスを利用し、保険担当者を立ててきます。

もらい事故の示談交渉

つまり、もらい事故の被害者は、自分自身で加害者側の保険担当者と交渉しなければならないのです。

示談交渉をしたことのない被害者と、仕事として日々交通事故の被害者や弁護士と示談交渉している保険担当者とでは、被害者側が圧倒的に不利と言わざるを得ません。

よって、もらい事故では弁護士特約を活用し、弁護士を立てることがおすすめです。

加害者側の任意保険会社による提示額は低額で、増額交渉が必要な場合がほとんどです。

もらい事故であっても、任意保険会社は「任意保険基準」と呼ばれる自社基準に沿った慰謝料額しか提示してきません。

これは、過去の判例に沿った法的正当性の高い「弁護士基準」よりも大幅に低額なのです。

※自賠責基準は、国が定めた最低限の金額基準。任意保険基準は自賠責基準に近い金額であることが多い。

ただし、弁護士基準は裁判で認められるような金額であるため、いくら被害者の過失が0%でも自力の交渉で弁護士基準の金額を得ることは非常に難しいと言わざるを得ません。

しかし、法律の専門家である弁護士であれば、裁判までいかない示談段階でも、弁護士基準の金額やその9割前後を目指す交渉が可能なのです。

交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負った事案

当初の提示額の3.7倍に増額、2300万円で示談が成立した。

40~50代、会社員

鎖骨骨折

10級10号

自力の交渉は難しい?:交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

保険会社と私の話し合いでは限界、と言われた金額の約3倍も金額の変動があり、びっくりしました。

アトム法律事務所のご依頼者様のお手紙

最初に主人と一緒に保険会社からの示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万程度でした。(略)法律事務所に相談することにしました。結果、(略)示談金は3倍にもなりました。

アトム法律事務所のご依頼者様の声

もらい事故で過失割合が0ということは、基本的に被害者側には非がないということです。しかし、だからといって加害者側の任意保険会社が、示談交渉で譲歩してくれるとはいえません。

むしろ過失相殺ができない分、交渉でしっかりと示談金額を下げようとしてくることが考えられます。

こうした点からも、もらい事故の示談交渉で損しないために弁護士特約を使い、弁護士を立てることが重要なのです。

もらい事故で被害者の過失が0%の場合、過失相殺はありませんが「素因減額」によって示談金が減らされることはあります。

素因減額とは

被害者が元から持っていた持病・既往症や被害者の精神的・性格的問題が交通事故の被害拡大につながったとして、その影響分、示談金が減額されること。

加害者側の任意保険会社から素因減額を主張された場合は、本当に素因減額が適用されるべきなのか、減額幅はどれくらいが妥当なのかを考え、主張しなければなりません。

専門知識を持つ弁護士であれば過去の判例や事例に精通しているため、任意保険会社が素因減額を主張してきても退けたり、減額を最小限に抑えたりできるでしょう。

素因減額の基本的な情報に関しては『素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】』の記事が参考になります。

もらい事故において弁護士費用特約を利用しても、特にデメリットは生じないため、弁護士への依頼を行うべきでしょう。

弁護士に依頼することで生じる弁護士費用の負担については、弁護士費用特約を利用することで多くのケースで負担をゼロとすることができます。

また、弁護士費用特約を利用しても、基本的に保険の等級が下がって翌年の保険料が増額するということもありません。

利用することによるデメリットがないため、もらい事故の被害に遭ったのであれば、弁護士費用特約を利用して弁護士への依頼を行うべきといえます。

もらい事故で弁護士を立てると、以下のメリットが得られます。

それぞれみていきましょう。

弁護士に依頼すれば、相場額である裁判基準(弁護士基準)により算出された金額に近い金額の慰謝請求が期待できます。

先述の通り、弁護士であれば示談交渉段階でも弁護士基準の金額を主張できる点に加え、以下の点もその理由です。

ここで、「むちうちの後遺症で後遺障害12級または14級に認定された場合の後遺障害慰謝料」を例に、弁護基準と自賠責基準の金額差を見てみましょう。

任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同水準であることが多いです。

後遺障害慰謝料の比較

| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |

|---|---|---|

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

※()内の金額は2020年3月31日以前の交通事故に適用

上記の図や表からも、任意保険会社の提示額は正当性の高い金額より大幅に低いことがわかるでしょう。

もらい事故で弁護士特約を活用すれば、上記のような示談金増額が叶ううえ、基本的にそこから弁護士費用が差し引かれることもありません。

被害者に過失がない事故の解説

弁護士に依頼すれば、慰謝料減額の要因となる避けるべき行為についてアドバイスを受けることが可能です。

交通事故の慰謝料は、「治療頻度が低かった」「病院の医師の許可なく整骨院に通っていた」などさまざまな理由で減額される可能性があります。

示談交渉開始前の時点で、知らないうちに慰謝料減額の要素を作ってしまうこともあります。

慰謝料減額の要因を作ってしまうと、その後の示談交渉をいくら頑張っても挽回できないことが多くなります。

こうした事態を防げる点も、弁護士特約を使い弁護士に依頼するメリットです。

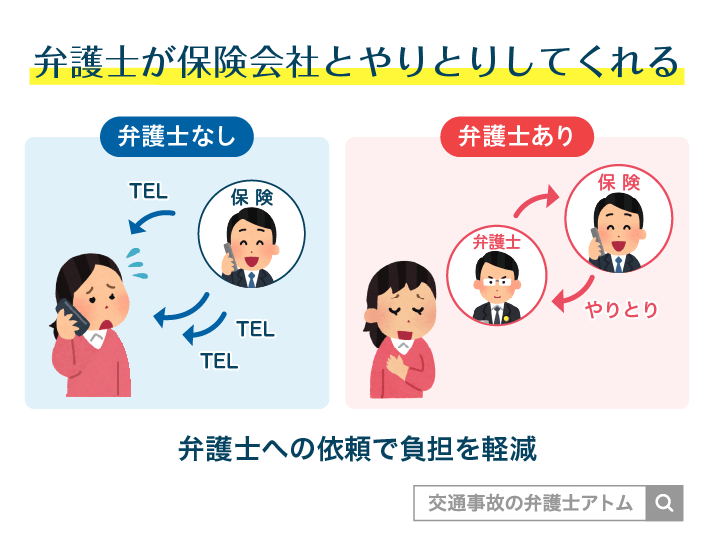

弁護士に依頼すれば示談交渉を弁護士が行ってくれるため、被害者の方が感じることの多い、以下のような精神的負担を軽減できます。

また、交通事故後には以下のようなさまざまな手続きが必要で、慣れていないため時間がかかったり、手続きが煩雑だったりしてストレスを感じる方もいます。

もらい事故後に必要な手続き

こうした手続きも弁護士に任せられるので、ストレスを軽減して怪我の治療に専念したり、仕事や家事に復帰したりできます。

弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。

ただし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、専門知識や過去の判例を踏まえること、後遺症の部位や程度から狙うべき等級とその認定基準を正確に把握することが重要です。

弁護士に依頼すれば、こうした対策がしっかりできます。

専門知識の不足を補い、審査対策の手間が省けるだけでなく、不適切な認定によって慰謝料・逸失利益が低額になることを防げるのです。

後遺障害等級認定の申請方法や流れを知りたい方は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください。

もらい事故での弁護士特約の利用に関して、よくある以下の不安にお答えします。

弁護士特約が使えるなら基本的に費用倒れのリスクはないため、軽いもらい事故でも弁護士に依頼できる傾向にあります。

もらい事故でも、たとえばむちうちのように比較的軽い被害しかない場合や、加害者側ともめていない場合では、弁護士に受任してもらえるのか心配だと感じる方もいるでしょう。

もし受任してもらえなかったとしても、相談の中で今後の示談交渉のアドバイスなどを受けられるので、まずは弁護士に相談してみてください。

無料相談なら、「このような内容でも相談して大丈夫だろうか」という人でも相談しやすいのではないでしょうか。ぜひ以下から無料の法律相談を利用してみてください。

もらい事故でも約款上、弁護士特約が使えないケースがあります。

具体的には、以下ようなケースです。

なお、弁護士特約が使えなくても、ここまで解説したような弁護士を立てるメリットは受けられます。弁護士費用はかかりますが、それでもなおメリットが上回るケースは多いです。

『弁護士特約が使えない交通事故とは?特約なしの対処法・あとから加入は可能?』の記事も参考にしつつ、弁護士への依頼を検討してみてください。

弁護士特約に加入し保険料を支払っているのであれば、保険会社に渋られても遠慮する必要はありません。

弁護士特約では保険会社が弁護士費用を負担することになるため、支出を減らすべく「もらい事故ではあまり加害者側ともめないから弁護士は必要ない」などといってくることがあります。

もらい事故であっても、契約内容上弁護士特約が使えるのなら特約を使いたい旨を伝え、手続きを進めましょう。

もらい事故の被害者が弁護士特約を使うタイミングと大まかな流れを説明します。

もらい事故では、初診後~示談成立前ならいつでも弁護士に依頼できますが、早いほうがより幅広いサポートが可能になります。

示談交渉の代理のみを依頼したい場合は示談直前や示談開始後の契約でもよいですが、弁護士を立てたいと思った時にすぐに納得のいく弁護士を見つけられるとは限りません。

弁護士探しだけでも、早めに始めておくことをおすすめします。

参考になる記事

弁護士費用特約を利用する際の具体的な流れは、以下の通りです。

弁護士特約を使いたい場合、事前に保険会社へ連絡し、弁護士特約の適用を受けられるか確認してください。

すでに解説したように、ここで保険会社側から弁護士特約の利用を渋られたとしても気にする必要はありません。

「もらい事故で加害者側と揉めていないなら普通は弁護士特約は使わない」などと言われても、重要なのは「約款上弁護士特約を使うことは可能か不可能か」ということです。

約款上問題がないことさえ確認できたら、弁護士特約を使う旨を伝えて次のステップに移りましょう。

保険会社に弁護士特約を使うことを伝えたら、次は弁護士への相談・依頼です。弁護士相談の際に、弁護士特約の適用を受けられることを伝えてください。

物損事故の場合は、人身事故しか受け付けていない事務所もあるのでその点も事前に確認しておきましょう。

なお、弁護士特約を使う場合、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。しかし、弁護士特約は保険会社から紹介された弁護士以外にも使えます。

保険会社から紹介された弁護士に依頼すると弁護士を探す手間は省けますが、注意点もあります。詳しくは『交通事故で保険会社に弁護士を紹介されたら?』の記事をご確認ください。

弁護士と契約を結んだら、保険会社にその旨を伝えます。

多くの場合、弁護士事務所側から保険会社に契約内容を通知してもらえるでしょう。

もらい事故で弁護士特約を使うメリットは大きい、もらい事故でも弁護士特約はつかえる、とわかっても、「特に加害者ともめているわけでもないのに相談してよいのだろうか」「被害は大きくないのに依頼したら迷惑だろうか」などと考えてしまう人もいるでしょう。

弁護士への相談に踏み出しにくい場合は、ぜひ無料LINE相談をご利用ください。文面でのやり取りになるため、相談のハードルも低く感じられるかと思います。

せっかく弁護士特約を使って自己負担なく弁護士を立てられるのに、遠慮して弁護士を立てないのは非常にもったいないです。獲得示談金額にも差が出てくるでしょう。

また、LINE相談してもその後実際に依頼するかどうかは改めて検討できます。無理に依頼を勧めることはありませんので、お気軽にご利用ください。

(略)LINEで御社の事を知り相談は無料との事でLINEだと気軽に問合せが出来るため、相談してみました。 返事も速く、当方の疑問にも分かりやすく答えて下さったりと、大変お世話になりました。 保険会社の最終支払額も約2倍になり、相談をして本当に良かったです。 (略)

アトム法律事務所のご依頼者様の声

(略)国内最大手の保険会社を相手には、素人では全く立ち向かえず、もっと早く相談させていただくべきでした。 基礎知識はもちろん過去事例を含めた説明は理解しやすく、率直な言葉で接していただいた為、終始信頼させてもらいました。ありがとうございました。

アトム法律事務所のご依頼者様の声

アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けた無料の法律相談を実施中です。法律相談の予約は年中無休で繋がるので、いつでも気軽にご連絡ください。

無料の法律相談は、弁護士特約の有無に関係なくご利用いただけます。まずは法律相談を使って増額の見込みや弁護士の雰囲気をみてみるだけでも構いません。

ご納得いただいてから正式な契約となるので、問い合わせだけでも歓迎です。

交通事故の被害者の強い味方がそろっています。アトム法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、

地元の弁護士が即座に対応することで

ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。