交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円より増額する方法と通院6ヶ月の相場

交通事故で通院すると、通院日数や期間に対して入通院慰謝料が支払われます。

入通院慰謝料が1日いくらなのかについて「1日あたり8600円だ」という話が広まっているようですが、結論からいうと誤解です。

通院の期間にもよりますが、保険会社との示談交渉に弁護士が介入すれば8600円以上の慰謝料が得られるケースがあります。

慰謝料額について正しい知識がないと、本来なら受け取れるはずの金額が受け取れないリスクが生じます。この記事を通して、正しい慰謝料の計算方法、十分な慰謝料額を得るポイントをおさえていきましょう。

今すぐ妥当な金額の慰謝料を知りたい方は、慰謝料計算機をお使いください。

目次

通院1日あたりの慰謝料はいくら?計算方法と相場を解説

慰謝料が通院1日4300円は最低限度|計算方法は3つある

交通事故により、入院・通院する中で生じる精神的苦痛に対する補償として支払われるのが「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料

交通事故により入院・通院する中で生じる精神的苦痛に対する補償のこと。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料と死亡慰謝料がある。

「通院1日あたりの慰謝料はいくらなのか?」という疑問を解くには、入通院慰謝料の計算方法と相場を理解していく必要があります。

入通院慰謝料の計算方法と相場を解説する前に、慰謝料算定には3つの種類があることを知っておきましょう。

慰謝料算定の3基準

- 弁護士基準

弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときに用いる基準 - 自賠責基準

交通事故の被害者に補償される最低限の金額を算定する基準 - 任意保険基準

任意保険会社が慰謝料を算定するときに用いる基準

慰謝料は基準ごとに計算方法や金額が異なりますが、3基準の中で最も慰謝料が高額になるのが弁護士基準による算定です。

弁護士基準・自賠責基準・任意保険基準それぞれの慰謝料計算方法についてみていきます。

弁護士基準の入通院慰謝料計算方法

弁護士基準における入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決められているので、それをまとめた算定表を見て慰謝料額を確認するのです。

弁護士基準の慰謝料算定表には軽傷用と重傷用の2種類があり、ケガの状況に合わせて使い分けます。

弁護士基準|入通院慰謝料の算定表(軽傷)

軽傷用の表は、むちうち、打撲、すり傷などのケガで用います。

弁護士基準|入通院慰謝料の算定表(重傷)

軽傷用の表を用いるケースに該当しない場合は、重傷用の表を使います。

表の見方

- たて列を通院期間、よこ列を入院期間とする

- 通院と入院がある場合は、該当する月が交差する箇所をみる

- 月は「ひと月あたり30日」とする(暦のことではない)

- 端数が出た場合は、日割り計算を行う

例|通院35日の重傷の場合(1月と5日)

5日が該当する月数は2月なので、重傷用の算定表より2月の52万円から1月の28万円を差し引いて、その差額を端数日数で割ります。

(52万円-28万円)×5/30日=4万円

したがって、1月の28万円と5日の4万円を合計すると、通院35日の慰謝料の金額がわかります。

【合計】32万円=28万円+4万円

交通事故の慰謝料計算方法をさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料計算機|示談前に簡単シミュレーションできる無料ツール』もあわせてご確認ください。記事冒頭には慰謝料計算機がございますので、慰謝料の目安を簡単に確認できます。

弁護士基準の慰謝料をもらうポイント

弁護士基準は裁判で認められる基準です。加害者側の任意保険会社は「被害者本人は裁判を起こさないだろう」と考えているため、被害者自身が増額交渉をしても応じてくれません。

被害者が弁護士を立てて、裁判も辞さないことをアピールしてはじめて弁護士基準の慰謝料獲得が叶います。

まずは無料の弁護士相談で、どのくらい慰謝料が増額するのかご確認ください。

自賠責基準の入通院慰謝料計算方法

自賠責基準における入通院慰謝料には日額が定められているので、慰謝料の対象となる日数がどのくらいかで金額が決まります。

計算式

4300円(※) × 対象日数

「対象日数」は、次のうち短い方を採用する。

- 治療期間

- 実際に治療した日数×2

治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさす。

※ 2020年3月31日以前発生の事故では4200円

ただし、自賠責保険が負担する損害賠償の上限は、入通院慰謝料を含む傷害分(治療費や休業損害等)について120万円となっています。120万円を超過する場合、超過分を任意保険会社に請求しなければなりません。

自賠責保険の上限額は、後遺障害分・死亡分についても定められているので、詳しくは『交通事故慰謝料が120万を超えたらどうなる?自賠責保険の限度額や請求方法を解説』の記事をご覧ください。

自賠責保険への請求の流れを詳しく知りたい方は『自賠責保険│被害者請求と加害者請求の違いは?必要書類は自賠責診断書?』の記事もご覧ください。

任意保険基準の入通院慰謝料計算方法

任意保険基準における入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出します。期間ごとに慰謝料の金額があらかじめ決められているので、それをまとめた算定表を見て慰謝料額を確認するのです。

もっとも、任意保険基準の算定表は各社で異なり非公開となっています。そのため、ここではかつて保険会社が統一で使っていた旧任意保険支払基準を目安として見ていきましょう。

表の見方

- たて列を通院期間、よこ列を入院期間とする

- 通院と入院がある場合は、該当する月が交差する箇所をみる

- 月は「ひと月あたり30日」とする(暦のことではない)

- 端数が出た場合は、日割り計算を行う

例|通院35日の場合(1月と5日)

5日が該当する月数は2月なので、2月の25.2万円から1月の12.6万円を差し引いて、その差額を端数日数で割ります。

(25.2万円-12.6万円)×5/30日=2.1万円

したがって、1月の12.6万円と5日の2.1万円を合計すると、通院35日の慰謝料の金額がわかります。

【合計】14.7万円=12.6万円+2.1万円

計算が面倒な方は慰謝料計算機もおすすめ

慰謝料の細かな計算方法を知っておくことは大切ですが、慰謝料計算機を使えば簡単に弁護士基準の金額を知ることができます。

保険会社から慰謝料の提示を受けており、今すぐ妥当な金額を知りたい方はぜひお使いください。

そもそも、交通事故における慰謝料はどのような位置づけにあるのか、慰謝料の基本的なことを改めておさえておきたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』もおすすめです。

通院1~6ヶ月の慰謝料相場一覧

3基準ごとの入通院慰謝料の計算方法がわかったところで、通院1ヶ月~6ヶ月の場合の慰謝料を一覧表でまとめました。比較しながら一気に見ることができるので、弁護士基準の高さが感じられると思います。

3基準比較|通院1~6ヶ月の慰謝料相場一覧

| 通院期間 | 弁護士 | 自賠責 | 任意保険 |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | 28 (19) | 12.9 | 12.6 |

| 2ヶ月 | 52 (36) | 25.8 | 25.2 |

| 3ヶ月 | 73 (53) | 38.7 | 37.8 |

| 4ヶ月 | 90 (67) | 51.6 | 47.9 |

| 5ヶ月 | 105 (79) | 64.5 | 56.7 |

| 6ヶ月 | 116 (89) | 77.4 | 64.3 |

※ 慰謝料の単位:万円

※ 弁護士基準の( )内はむちうち等の軽傷用

※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定

※ 任意保険基準は旧任意保険支払基準から作成

慰謝料相場一覧をご覧いただければ、弁護士基準が自賠責基準の約1.5倍~2倍程度の金額となることがわかります。

通院1~6ヶ月の慰謝料は1日あたりいくらになるのか

ではここで、通院期間で割り出した入通院慰謝料を1日あたりの金額に換算してみたいと思います。

自賠責基準だと慰謝料が通院1日4300円(4200円)になると繰り返し説明した通りです。しかし、3基準をそれぞれ日額に換算しなおすことで金額差についてさらにイメージしやすくなるでしょう。

自賠責基準はひと月のうち半分以上の通院だったとして計算し、任意保険基準と弁護士基準はひと月30日で割って日額を出していきます。

通院1ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準28万円(19万円)、自賠責基準12.9万円、任意保険12.6万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 9333円(6333円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 4200円 |

通院2ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準52万円(36万円)、自賠責基準25.8万円、任意保険25.2万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 8666円(6000円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 4200円 |

通院3ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準73万円(53万円)、自賠責基準38.7万円、任意保険37.8万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 8111円(5888円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 4200円 |

通院4ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準90万円(67万円)、自賠責基準51.6万円、任意保険47.9万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 7500円(5583円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 3991円 |

通院5ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準105万円(79万円)、自賠責基準64.5万円、任意保険56.7万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 7000円(5266円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 3780円 |

通院6ヶ月の慰謝料を日額に換算

弁護士基準116万円(89万円)、自賠責基準77.4万円、任意保険64.3万円を日額に換算します。

| 弁護士基準 | 6444円(4944円) |

| 自賠責基準 | 4300円 |

| 任意保険基準 | 3572円 |

弁護士基準は通院期間が長くなればなるほど日額が低くなっていきますが、それでも自賠責基準や任意保険基準に比べると高い金額が設定されていることがわかります。

症状ごとの慰謝料相場額をさらに詳しく知りたい方は『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』の記事で確認可能です。

保険会社からの提示額が少ないなら弁護士に相談を

ここまでお読みいただき、保険会社から提示を受けた慰謝料の金額が少ないと感じた方は弁護士に一度、相談することをおすすめします。

保険会社は自賠責基準あるいは任意保険基準に基づく計算でしか慰謝料等の損害額を提示してきません。適正な金額の慰謝料を手にするには、弁護士基準による算定が実現されるように弁護士が交渉していく必要があります。

弁護士が介入することでどのくらいの増額が見込めるのか、まずは無料相談を通して弁護士に目安を聞いてみてください。

交通事故の慰謝料と通院1日に関する疑問

Q.1日だけ通院した場合でも慰謝料は受け取れる?

1日だけの通院でも慰謝料は受け取れます。

たとえば、交通事故後に念のため病院で診察を受けた場合でも、慰謝料は受け取れるのです。

自賠責基準では、通院が1日だけの場合、慰謝料は4300円です。

交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円となります。

弁護士基準で計算したときの相場は、通院が1日だけの時、慰謝料は重傷時で9333円、軽傷時で6333円となります。

Q.自賠責基準なら慰謝料1日8600円になるのでは?

しばしば、「自賠責基準でも慰謝料が1日8600円になるのではないか?」という質問をご相談者様からいただくことがあります。

これは、自賠責基準における入通院慰謝料の対象日数のうち、「実際に治療した日数×2」を用いた式が誤解を招いたのではないかと思われます。

自賠責基準における入通院慰謝料の求め方は先述した通りですが、改めて確認しておきましょう。

自賠責基準で日額4300円にかける対象日数は、以下のうち少ない方です。

- 治療期間

- 実際に治療した日数×2

「実際に治療した日数×2」の式が採用されると、「実際に治療した日数」にかけるべき「×2」の部分が4300円の方にかかったように見えてしまい、日額が8600円になるという話が広まってしまったのではないでしょうか。(4200円が適用される事故では8400円となります。)

確かに上記のように考えると、通院1日あたり8600円であるかのように見えます。しかし、2倍をかけるのは日額に対してではなく、あくまで実際に治療した日数に対してだということを覚えておいてください。

また、通院頻度が2日に1日以上、つまり月の半分以上通院している場合、そもそも「治療期間」を入通院慰謝料の計算に用いることになるので、通院1日あたり8600円という考え方は全くの不正解であるといえるでしょう。

Q.通院でかかった費用は保険会社に請求できる?

通院のためにかかった交通費や、治療費・検査費なども加害者側の任意保険会社に請求できます。

ただし、通院交通費の請求が認められるためには条件があります。

具体的には以下の条件です。

通院費の請求が認められる条件

- 交通事故と因果関係があるケガの治療・通院であること

NG例:買い物や趣味の外出の交通費 - ケガの治療に必要な範囲の支出であること

NG例:通院でグリーン車を使った

また、治療費は多くのケースで「任意一括対応」という形で、加害者側の任意保険会社が支払ってくれます。そのため被害者はそもそも、治療費を支払う必要がありません。

しかし、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合や、任意一括対応してくれず後から請求する場合には、一時的に被害者が治療費を立て替える必要があります。

治療費を立て替える際には、以下の保険を使って負担を減らしましょう。

- 自身の人身傷害保険

治療費を保険金として受け取れる

利用しても保険の等級は下がらない - 自分の健康保険

治療費負担を3割に抑えられる

健康保険でカバーしきれなかった金額を示談交渉時に加害者方へ請求する

加害者が任意保険に加入していない場合も、被害者自身の保険を使って費用の補てんを受けることが多いです。

最終的に獲得するトータルの金額は、慰謝料だけではないことを覚えておいてください。

交通事故の慰謝料請求で大切な3つの「いつ」を解説

入通院慰謝料はいつ受け取れる?

入通院慰謝料は、基本的に示談交渉が終わって示談を締結した後に受け取る流れとなります。示談の成立から振り込まれるまで、順調に行けば大体2週間程度となるケースが多いようです。

詳しい流れとしては、保険会社との間で示談の方向性が決まったら、示談内容を記した示談書が送られてきます。送られてきた示談書にサイン・押印して返送すると、保険会社側で内部的な支払いの手続きが行われ、手続き終了後、示談金が振り込まれます。

入通院の慰謝料はいつからいつまでが対象?

入通院慰謝料は、事故日~完治日または症状固定日までの期間が対象です。

症状固定後も痛みが続くために通院をつづけたという場合、原則として症状固定日より後に通院した日数は入通院慰謝料の対象とはならないので気を付けましょう。

もっとも、後遺障害等級に認定された場合は、症状固定日後にも精神的苦痛が生じます。こうした症状固定以降の、「後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛」に対しては、後遺障害慰謝料の請求が可能です。

入通院慰謝料の対象期間

| ケガのみの場合 | 事故日~完治日 |

| 後遺障害が残った場合 | 事故日~症状固定日 |

なお、原則として、症状固定後の治療費や休業損害も支払われなくなるので注意してください。休業損害について詳しくは、『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』の記事が参考になります。

慰謝料請求はいつまで可能?時効はある?

交通事故において、慰謝料等の損害賠償を請求する権利には時効が設けられています。2020年4月1日以降に発生した事故では原則として5年です。

2020年4月1日以降発生の事故で適用される時効

| 起算点 | 時効 | |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 事故日から | 5年 |

| 後遺障害慰謝料 | 症状固定日から | 5年 |

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料では、時効の起算点が異なるので注意してください。

かつての時効は3年でしたが、民法改正により5年に引き伸ばされました。

ただし、以下の点については注意してください。

注意ポイント

- 以下の場合に関する時効は3年のままである

- 被害者側の自賠責保険に対する保険金請求

- 被害者自身の人身傷害保険への保険金請求

- 物損に関する損害賠償請求

- 2020年3月31日以前に発生した交通事故の損害賠償請求

交通事故の慰謝料を十分に受け取るためのポイント

(1)通院・治療に関して注意したいこと

交通事故における慰謝料の請求では、ケガが交通事故によるものだという因果関係を証明する必要があります。

ケガと交通事故の因果関係を証明するためには、通院・治療に関して以下の点に注意してください。

- 診断書は医師に作成を依頼する

- 継続的な通院をつづける

- ケガの治療を途中でやめない

それぞれ細かく解説していきます。

診断書は医師に作成を依頼する

交通事故の怪我の治療で整骨院や接骨院に行くこともあると思いますが、診断書は必ず医師免許を持った医師に作成を依頼してください。

慰謝料の算定に用いられる診断書を発行できるのは医師免許を持った医師のみだからです。

診断書は、ケガと交通事故との因果関係を証明するための重要な書類となります。

医師に対して痛みやしびれなどの自覚症状を細かく伝え、診断書に漏れなく記載してもらいましょう。

「余計なことかも」、「無駄に気にしているだけかも」などと思ったとしても、気になった症状は医師にすべて伝えておくことが大切です。

通院先の注意点

整骨院や接骨院への通院は、医師から許可をもらったうえで、病院への通院も継続しながらにしてください。医師の許可なく整骨院や接骨院に通院すると、治療費や入通院慰謝料の対象外となる可能性があります。

なお、交通事故でケガを負ったら、最初は整形外科など病院の医師に診察してもらうことが重要です。

事故直後のケガの状況を正確に把握・記録しておくことは、慰謝料請求の際に重要だからです。

継続的な通院をつづける

仕事の都合や家庭の事情で通院がおろそかになってしまう方も多いのですが、ケガの症状に見合った通院頻度で治療を継続するようにしてください。

治療を継続しないと、治療の必要性がないのではないかと疑問視され、入通院慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。

入通院慰謝料は原則として入通院期間を基準に算定します。しかし、あまりにも通院頻度が低いと、慰謝料の対象期間に含まれないことがあります。

かといって、必要以上に通院をすればいいという意味ではありません。必要以上に通院すると、慰謝料が認められにくくなったり、治療費の打ち切りなどの問題が生じたりする可能性があります。

原則として、通院は医師の指示通りに、適切な頻度で継続しましょう。

もし、まだ治療が必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、関連記事『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』を参考に対処してみてください。

正当な理由があって通院頻度が少ない

通院の頻度や通院日数はケガの症状によります。たとえば、交通事故で骨折をしてしまった場合、ギプス固定をした状態で自宅療養をするケースもあるでしょう。そうなると、通院日数自体はそう多くならない可能性があります。

骨折を治すために適切な対応をとっているにもかかわらず、保険会社から「通院日数が少ないから慰謝料を減らします」といわれているなら、弁護士へ相談してみてください。

通院日数が少ないことには正当な理由があることを主張し、少ない通院日数でも不利益が生じないよう対応してもらえます。

関連記事『通院でもらえる慰謝料はどのくらい?慰謝料の計算方法と通院時のよくある疑問』では、適切な慰謝料額と通院日数のポイントを解説しています。通院にまつわるよくある疑問もまとめていますので、あわせてご覧ください。

ケガの治療を途中でやめない

ケガの治療は途中でやめたりせず、医師が完治または症状固定を判断するまでつづけるようにしてください。

入通院慰謝料の対象期間は、事故日~完治日または症状固定日です。自己判断で通院をやめてしまうとその時点で治療の必要なしとみなされてしまい、慰謝料が低く見積もられたり、治療費の打ち切りにつながったりします。

比較的軽めの症状だと通院がめんどうに感じることもあるかもしれませんが、医師の判断が出るまではきちんと治療をつづけてください。

(2)慰謝料が増額/減額されるケースを知る

ここまで解説してきた交通事故の慰謝料の算定方法は、あくまでも基準にすぎません。交通事故の慰謝料は、公平性を保つために一定の基準を用いて算定されているからです。

しかし、これらの基準は、起こりうる交通事故の状況やケガの状態などすべてに対応しているわけではありません。個別の状況を鑑みて、慰謝料が増額されたり、減額されたりするケースがあることを知っておく必要があります。

慰謝料の増額ケース

慰謝料が増額されるケースとしては、以下のものがあります。

- 加害者側に故意や重過失がみられる

交通事故が起きた原因として、加害者側の故意や重過失がある場合、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。

具体的には、加害者側の飲酒・著しい速度違反・無免許運転・ひき逃げ・信号無視・居眠り運転等が故意や重過失に当たります。

- 加害者側の事故後の対応が不誠実

交通事故が起きた後の加害者側の対応が不誠実な場合、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。

具体的には、事故後に被害者に対して暴言を吐いた、事故の捜査で事実の隠蔽・嘘の供述・証拠隠滅などをした、被害者遺族に一切謝罪せず反省の色を見せなかった等が該当します。

- 被害者側のケガの部位・程度が大きい

交通事故で受けたケガの部位や程度がことさらに重大であると判断される場合、慰謝料の増額事由として扱われることがあります。

具体的には、生死が危ぶまれる状態がつづいた、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を受けた、手術を繰り返す必要があった等が当たります。

これらの事由以外にも、交通事故では増額事由として扱われるものが多くあります。

少しでも心当たりがある場合は、弁護士に尋ねることがおすすめです。

なお、増額事由については以下の関連記事でも紹介しているので、確認してみてください。

慰謝料の減額ケース

慰謝料が増額されるケースがあれば、減額されるケースもあります。減額される具体的なケースは、以下の3点です。

- 素因減額

被害者が事故にあう前から持っていた素因(精神的傾向・既往歴・身体的な特徴)によって交通事故の被害が拡大した場合は、慰謝料が減額される可能性があります。

具体的には、ヘルニアを患っていたため治療が長期におよんだ、うつ病のために外出がしにくく通常よりも治療が長引いた等があげられます。素因減額の適用例や対処法については『素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】』をご確認ください。

- 損益相殺

交通事故の被害者が損害の補てんとして金銭的な利益を得たことが明らかな場合、減額される可能性があります。

具体的には、自賠責保険からすでに損害賠償を受領した、労災保険から休業補償給付金や療養補償給付等を受けた、健康保険の傷病手当金や国民健康保険の高額療養費還付金の支給を受けた等の場合があげられます。

- 過失相殺

交通事故発生の責任が被害者側にもあるとして過失割合が付くと、過失割合に応じて慰謝料や損害賠償金が減額されます。このように過失割合に応じて減額されることを過失相殺といいます。

たとえば、過失割合が8対2(加害者8:被害者2)であった場合、損害賠償の全体から被害者の過失割合の2割分が減額されるのです。過失相殺が適用されるケースや減額をおさえる方法については、関連記事『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』をご確認ください。

(3)後遺症が残ったのなら後遺障害等級の認定をうける

交通事故で負ったケガで懸命に治療をつづけても、後遺症が残ることがあります。

後遺症が残った場合には、「後遺障害等級」の認定をうけることで後遺障害慰謝料を請求することが可能となるのです。

後遺障害等級は障害の重さごとに1級~14級に分かれており、等級によって慰謝料の金額が異なります。

後遺障害慰謝料の算定表|等級別の金額

| 等級 | 弁護士 | 自賠責 |

|---|---|---|

| 要介護 1級 | 2,800 | 1,650 (1,600) |

| 要介護 2級 | 2,370 | 1,203 (1,163) |

| 1級 | 2,800 | 1,150 (1,100) |

| 2級 | 2,370 | 998 (958) |

| 3級 | 1,990 | 861 (829) |

| 4級 | 1,670 | 737 (712) |

| 5級 | 1,400 | 618 (599) |

| 6級 | 1,180 | 512 (498) |

| 7級 | 1,000 | 419 (409) |

| 8級 | 830 | 331 (324) |

| 9級 | 690 | 249 (245) |

| 10級 | 550 | 190 (187) |

| 11級 | 420 | 136 (135) |

| 12級 | 290 | 94 (93) |

| 13級 | 180 | 57 (57) |

| 14級 | 110 | 32 (32) |

※慰謝料の単位:万円

※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

後遺障害等級があれば逸失利益も請求できる

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と合わせて「逸失利益」も請求できるようになります。

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来的に得られたであろう収入に対する補償です。(症状固定日までの収入に対する補償としては休業損害があります。)

逸失利益は、後遺障害等級別に定められた「労働能力喪失率」、「事故前の収入」などを考慮して計算されます。

逸失利益の具体的な計算方法については、『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』をご覧ください。

後遺障害等級の申請は被害者請求がおすすめ

後遺障害等級の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2通りのパターンがありますが、適切な等級認定を受けるためには被害者請求を選びましょう。

- 事前認定:加害者側の任意保険会社が後遺障害申請を行う

- 被害者請求:被害者が自ら後遺障害申請を行う

被害者請求では、等級認定に有利となる追加書類を添付したり、提出書類の記載内容をブラッシュアップさせたりするなど、万全の対策を講じたうえで申請できるので、等級認定の可能性を最大限に高めることができるでしょう。

万全の状態にそろえた資料や書類を提出できる被害者請求をおすすめします。

被害者請求をしてみたいが不安があるという場合は、弁護士に任せてしまうという手段もあります。後遺障害の被害者請求や弁護士依頼のメリットについてもっと知りたい方は、関連記事『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』をご覧ください。

(4)慰謝料請求について弁護士に相談・依頼してみる

交通事故の慰謝料を十分に受け取るためには、弁護士の存在が欠かせません。

弁護士に慰謝料請求の相談・依頼をすることで、相場に近い金額の慰謝料を得られるの可能性が高まります。

しかし、弁護士費用もかかるゆえ、相談や依頼まで踏み切れないという方も多いです。

そこで、慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するべき理由をいくつか紹介したいと思います。

弁護士に相談・依頼すべき理由

- 弁護士基準の金額で示談できる可能性が高まる

- 漏れなく損害賠償を請求できる

- 示談交渉のストレスが軽減する

- 正しい過失割合を主張できる

- 後遺障害の知識が豊富で等級認定につながりやすい

それぞれの理由を詳しくみていきます。

弁護士基準の金額で示談できる可能性が高まる

弁護士に依頼することで、相場である弁護士基準で算出される金額に近い金額で示談できる可能性が高まります。

保険会社は、最も適正な金額となる弁護士基準より、相当低い金額をあたかも妥当であるかのよう提示してくるでしょう。

「弁護士基準の金額にしてほしい」とご自身だけで増額を主張したところで、保険会社が聞き入れてくれる可能性は極めて低いといえます。

一方、弁護士から増額の交渉を行うと、法的根拠のある主張であり、増額に応じないと裁判となるおそれがあることから、保険会社が増額に応じる可能性が高まるのです。

弁護士基準の適正な金額の慰謝料を得るために、ぜひ弁護士にご依頼いただきたいと思います。

漏れなく損害賠償を請求できる

弁護士に依頼することで、慰謝料以外にも請求できる損害について漏れなく請求することが可能となります。

交通事故の被害で受け取れるものは慰謝料だけではありません。

交通事故の損害賠償で請求できる項目としては、治療費や休業に関する補償である休業損害、通院交通費、慰謝料等があげられます。慰謝料だけでも入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった種類があります。

何もわからない状態で保険会社と交渉すると、本来なら得られたはずの項目のお金が得られない可能性が高まります。保険会社は親切丁寧に「この項目の請求が漏れていますよ」等と教えてくれることはないのです。

弁護士に依頼すれば、どのような項目を請求することができるのか判断し、漏れなく請求することが可能です。

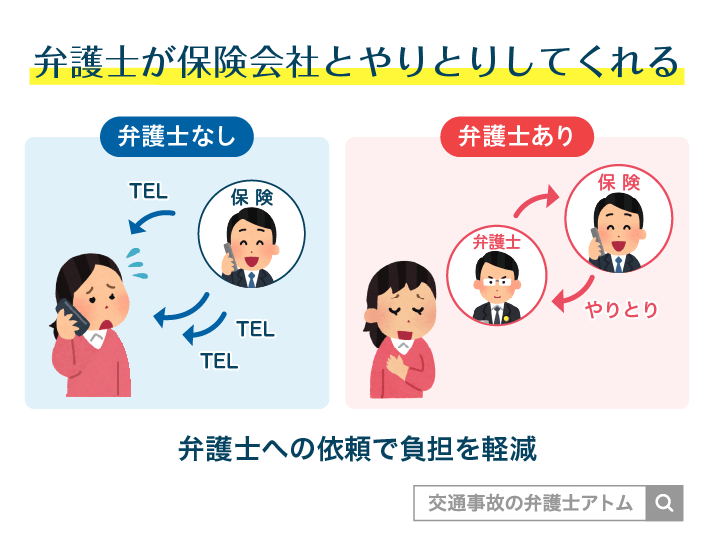

示談交渉のストレスが軽減する

弁護士に依頼することで、示談交渉の際に生じるストレスを軽減することができます。

保険会社の担当者は会社員なので、基本的に示談交渉の連絡は平日の日中となります。

仕事中で忙しいときでも、家事で手が離せないときでも、何度も連絡がきてストレスを感じるという方が多いようです。

また、聞きなれない専門用語を電話口で言われ、よく理解できないまま話を進められて不安になったり、高圧的な態度をとられたりと、ご自身のみでの示談交渉はさまざまなストレスを受けることが考えられます。

示談交渉を弁護士に一任してしまえば、このようなストレスから解放され、仕事や家事に集中したり、治療に専念することができます。

正しい過失割合を主張できる

保険会社の担当者は、被害者側の過失割合を主張してくることがあります。過失割合は最終的な支払額に影響を与えるので、保険会社は支払う金額をできるだけおさえようと加害者側に有利な過失割合を主張してくることがあるのです。

過失割合について理解していないと、本来なら得られたはずの金額よりも減額されてしまいます。

弁護士に依頼すると、正しい過失割合になるよう、証拠を集めたり、法的な根拠をもって主張してくれたりします。

後遺障害の知識が豊富で等級認定につながりやすい

弁護士に依頼することで、適切な等級の後遺障害認定を受けやすくなります。

交通事故の案件を多くあつかう弁護士は、示談交渉の経験が豊富なのはもちろん、交通事故によるケガや後遺障害に関する知識も豊富です。

適切な通院の仕方や医師とのかかわり方についてアドバイスが得られます。このような知識は適切な交通事故の慰謝料を得るために欠かせません。

また、後遺障害の専門知識を有した弁護士であれば、後遺障害診断書の書き方、被害者請求による後遺障害の申請方法等に精通しており、適切な等級で認定を受けられる可能性を高めることができるでしょう。

弁護士費用が不安な方でも弁護士相談は気軽にできる

弁護士費用特約で弁護士費用の不安も軽減

弁護士費用特約とは、ご加入の保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約です。

弁護士費用特約があれば多くの場合、自己負担なしで弁護士に依頼できるので、慰謝料の増額や早期解決が期待できます。弁護士費用が不安な方も、弁護士費用特約があれば安心です。

ご自身が弁護士費特約を契約していなくても、ご家族が契約していることで利用できるケースもあります。

弁護士費用特約が使えるかどうか、ご自身が加入する保険はもちろん、ご家族の契約内容も確認してみてください。

弁護士費用特約の関連記事

無料で慰謝料に関する悩みを弁護士に相談してみよう

アトム法律事務所では、慰謝料に関する悩みを無料で弁護士に相談できます。

無料相談の予約は、24時間365日年中無休で受け付け中です。交通事故案件の経験豊富なアトムの弁護士が、お困りの内容に応じて丁寧に対応いたします。

相談のみのご利用も可能ですし、委任契約まで進んだ場合でも弁護士費用特約を使えれば弁護士費用は基本的にかかりません。

気軽にお問い合わせください。

弁護士依頼についてもう少し検討したい場合のおすすめ記事

- 交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?

弁護士相談のメリットを最大化する方法や、弁護士相談の注意点も解説しています。

まとめ

- 通院に対する慰謝料は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準でそれぞれ計算方法が違う

- 自賠責基準は1日あたり4300円の慰謝料になる一方、弁護士基準では1日あたり4300円以上の慰謝料が得られる

- 念のため診察を受けるために1日だけ通院した場合でも慰謝料は認められる

- 示談交渉を弁護士に依頼すると慰謝料の増額だけでなく、さまざまなメリットがある

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了