当て逃げされた場合の対処法!被害届の出し方や慰謝料・示談についても解説

当て逃げとは、接触により物損事故を起こした車や自転車がそのまま逃走する事故のことです。

当て逃げ犯である加害者が逃げてしまっていても、その後、加害者を特定できれば修理費などの損害賠償請求ができます。

本記事では、当て逃げされた場合の対処法の他、加害者特定後に行う示談交渉の方法などについて解説しているのでご確認ください。

目次

交通事故の当て逃げとは?

当て逃げとは?ひき逃げとの違いも解説

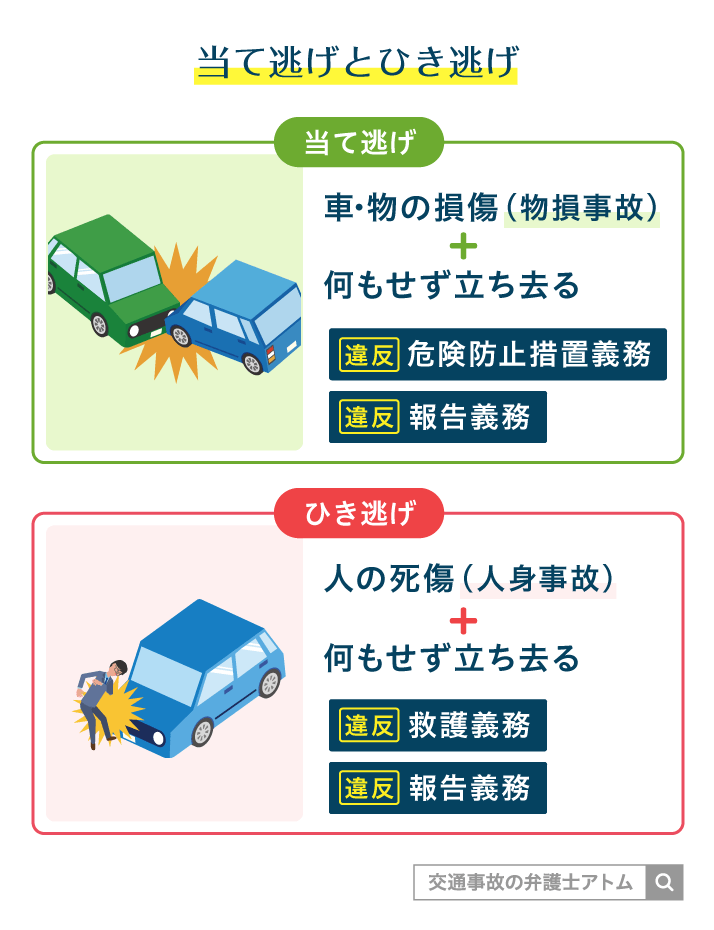

「当て逃げ」とは、走行中の車が他の車や人、建物に接触したうえで、道路交通法上の義務を果たさず、そのまま走り去ってしまうような事故です。

「ひき逃げ」とは、事故により死傷した人がいるかどうかで区別されます。

当て逃げとひき逃げの違い

| 種類 | 事故内容 |

|---|---|

| 当て逃げ | 道路交通法違反+車や物の損傷のみ |

| ひき逃げ | 道路交通法違反+人の死傷 |

より具体的には、事故を起こしたにもかかわらず、以下のような義務を果たさずその場から去ることを指します。

道路交通法72条違反

- 警察に報告しなかった

- 警察が到着するまでその場にとどまらなかった

- すぐに運転をやめ、止まらなかった

- 巻き込み事故防止のため、現場の安全を確保しなかった

- (ひき逃げのみ)負傷者を救護しなかった

私有地の駐車場での当て逃げはどうなる?

一般的に、家族や契約者しか出入りできないような私有地の駐車場には道路交通法が適用されません。

そのため、私有地の駐車場に停車させていていつの間にか車体に傷がついていた、というような場合は厳密には「当て逃げ」にはあたりませんが、修理費の請求自体は可能です。

また、私有地の駐車場、私道であっても、不特定の人や車が行き来できる場合は、道路交通法が適用されます。

駐車場での当て逃げについては『駐車場で当て逃げされた!対処法・警察への届け出義務から過失割合までわかる』の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。

当て逃げ被害者がすべき警察対応【物損事故と被害届】

当て逃げ被害に遭った際、最も重要かつ最初に行うべきことは警察への通報です。

「怪我がないから大丈夫だろう」「犯人が分からないから意味がない」と自己判断してはいけません。警察への届出がなければ、後の保険請求ができなくなるだけでなく、犯人を特定するチャンスを永久に失うことになります。

ここでは、物損事故における「事故報告」と、犯人処罰を求める「被害届」の違いを含め、被害者がとるべき正しい警察対応を解説します。

まずは警察へ連絡(110番)し事故報告を行う

当て逃げをされたら、まずは警察に通報(110番)しましょう。

たとえ、加害者特定の望みが薄いとしても、通報しないと以下のようなデメリットが生じます。

- 交通事故証明書が発行されない

- 警察による実況見分や、警察権限による防犯カメラでの捜査が行われない

- 後日、当て逃げ犯が発覚した際に立証できない

- 通報自体、道路交通法第72条で義務付けられている

特に、交通事故証明書は、加害者に損害賠償請求するときだけでなく、自身の保険(車両保険など)を利用するときにも必要です。警察へ届け出をしていないと、単なる「自損事故」や「原因不明の傷」として扱われ、保険が適用されないリスクが高まります。

さらに後日、警察の捜査で加害者が発覚したり、加害者本人が出頭したりすることもあります。

もしも当て逃げから時間が経ってしまっている場合でも、必ず警察には届け出ましょう。

物損事故でも「被害届」は出せる?

結論から言うと、物的損害しか生じていない当て逃げでも「被害届」を出すことは可能です。

被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を警察などの捜査機関に申告するための書面です。

通常の物損事故と当て逃げ事件の違い

通常の物損事故(加害者がその場にいて怪我がない事故)の場合、警察は原則として「民事不介入」の立場をとります。つまり、壊れた物の弁償問題は当事者同士で話し合うべき「民事事件」であって、「刑事事件(犯罪)」ではないため、警察は捜査を行いません。

しかし、当て逃げはれっきとした犯罪です。加害者が現場から逃走した時点で、道路交通法上の「報告義務違反」や「危険防止措置義務違反」という罪が成立しています。

- 通常の物損事故:犯罪ではないため、被害届は受理されない(物件事故報告のみ)。

- 当て逃げ事故:犯罪であるため、被害届を受理して捜査する対象となる。

このように、同じ車が壊れた事故でも、相手が逃げたかどうかで法的な扱いが大きく異なります。

補足

なお、「当て逃げは器物損壊罪にはならないのか?」という疑問を持つ方もいますが、器物損壊罪は「わざと(故意に)」壊した場合に成立します。

当て逃げの多くは運転ミス(過失)で生じるため、器物損壊罪には該当しないケースが一般的です。

犯人検挙のために被害届が重要な理由

犯人を捕まえてほしいと願うのであれば、単なる事故報告(物件事故扱い)で終わらせず、被害届を正式に提出する(受理してもらう)ことが極めて重要です。

被害届は、「私は犯罪被害に遭ったので、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めます」という意思表示です。被害届が受理されることで、はじめて警察は「刑事事件」として扱い、防犯カメラの解析や聞き込みといった本格的な捜査に動きやすくなります。

コンビニや店舗の防犯カメラを見せてもらおうとしても、警察からの正式な照会がなければ対応してもらえないことがほとんどです。

警察官が物損扱いにしようとする場合は、「犯人を特定して処罰してほしいので、被害届を出したい」と明確に伝えてください。

警察への報告内容と実況見分への協力

警察に対しては、わかる範囲で以下の点を報告してください。

警察への報告事項

- 交通事故発生の日時と場所

- 死傷者がいる場合は人数と負傷の程度

- 壊れた物の破損個所、損壊の程度

- 事故車両の積載物

- 交通事故について講じた措置

- (目撃している場合)加害車両の車種、ナンバー、色、逃走方向など

この他に、加害者が蛇行運転や猛スピードで運転していた場合は、その旨を伝えましょう。

飲酒運転や危険運転が疑われ、悪質性や事故再発の危険性が高いと判断されれば、警察も重要案件として捜査に力を入れる可能性が高まります。

当て逃げ犯特定のため被害者ができる証拠・情報の確保

警察に次のような証拠・情報を提供すると、捜査の助けとなることがあります。

- 被害車両や関係車両のドライブレコーダー映像

- 事故現場周辺の防犯カメラ映像

- 損傷部の写真

- 駐車していて当て逃げされた場合は、駐車の状態がわかる写真

- 目撃者の証言

警察の捜査はもちろん重要ですが、被害者自身が集めた証拠が決め手となり、早期逮捕や示談交渉の成功につながるケースは少なくありません。

特に、時間が経つほど記憶は薄れ、映像データは上書きされてしまいます。事故直後から迅速に以下の証拠を集めましょう。

ドライブレコーダーや防犯カメラの確認

現代の交通事故において、最も強力な証拠となるのが「映像」や「画像」です。

なかでもドライブレコーダーの映像は、当て逃げ犯の特定のために非常に重要な証拠となります。

記録を確認したのち、上書き録画がされないよう設定したり、記録の保存期間を確認したりしてください。また、駐車監視モードが付いている場合は、犯行の瞬間が映っている可能性が高いため必ず確認しましょう。

事故現場が店舗の駐車場であれば、お店の防犯カメラ、路上であれば近隣の住宅やコンビニの防犯カメラに犯人の車が映っている可能性があります。ただし、個人情報保護の観点から、被害者個人には映像を見せてくれないケースも多いです。その場合は、「あそこにカメラがある」という情報を警察に伝え、警察から照会してもらうよう依頼しましょう。

また、損傷部の傷や駐車の状態の写真は、示談交渉対策としても重要です。損傷箇所のアップだけでなく、車を停めていた位置や角度が分かる写真も撮っておいてください。後日、犯人が見つかった際に「相手の停め方が悪かった」「当て逃げでついた傷ではない」などと責任転嫁してくるのを防ぐ重要な反論材料になります。

関連記事

目撃情報の収集とSNSの活用

映像がない場合、人の目が頼りになります。事故直後であれば、周囲の人や他のドライバーに「今の見ていましたか?」と声をかけ、目撃証言を確保しましょう。連絡先を聞いておくのがベストです。

近年では、X(旧Twitter)などのSNSで、事故の日時・場所・相手車両の特徴を投稿し、情報提供を呼びかけることも有効でしょう。もっとも、SNSで目撃情報を募る場合は、細心の注意が必要です。

注意点

SNSへの投稿は有効ですが、犯人と思われる車のナンバーや個人を特定するような情報を安易に晒すのは控えましょう。名誉毀損やプライバシー侵害として逆に訴えられるリスクがあります。

「この車を探しています」という程度の情報提供呼びかけに留めるのが賢明です。

損害賠償請求の準備と保険利用

当て逃げにより発生した修理費をどこに請求するかは、いくつかのパターンがあります。

| 状況 | 請求・補償先 |

|---|---|

| 加害者が見つからない 被害者が任意保険に加入 | 被害者の車両保険 |

| 加害者が見つからない 被害者が無保険 | 補償なし |

| 加害者を特定 加害者が任意保険に加入 | 加害者の任意保険 |

| 加害者を特定 加害者が無保険 | 加害者本人 |

自分の保険会社への連絡・相談

まずは、ご自身が加入している任意保険会社へ連絡を入れましょう。「犯人が見つからない場合、自分の保険で直せるか」「保険を使うと翌年度以降の保険料はどうなるか」を確認する必要があります。

被害者自身の車両保険を利用するときの注意点

当て逃げの加害者が不明であっても、被害者自身の車両保険が利用できる可能性があります。

しかし、「一般型」でない自動車保険では、以下のように当て逃げが補償対象外になっていることもあります。

第3条(保険金を支払う場合)

当会社は、この特約により、~保険金を支払います。ただし、契約自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。

(SBI損害保険約款 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約)また、車両保険を利用することで通常3等級ダウンとなり、事故有係数適用期間が加算されます。

保険料がいくら上がるのかを担当者に確認し、修理費と比較して、車両保険を利用するか決めましょう。

怪我をしている場合には他の保険も利用可能

当て逃げにより被害者が怪我をしていた場合には、以下の保険なども利用できる可能性があります。

- 被害者の人身傷害補償保険

- 被害者の無保険車傷害特約

- 政府の保障事業

- (通勤・業務中の事故の場合)労災保険

- (加害者が判明している場合)加害者の任意保険、加害者の自賠責保険

関連記事

- 人身傷害補償特約について:人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは

- 労災保険について:交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説

加害者(相手方)が見つかった場合の請求先

警察の捜査により無事に加害者が特定された場合、その加害者に対して損害賠償請求を行います。

当て逃げ加害者の任意保険に請求するときの注意点

加害者側の任意保険担当者が交渉相手となり、示談金や過失割合などを算定して「示談案」として提示してくれるでしょう。

しかし、加害者側の任意保険担当者は、自社の基準に基づいて示談案の内容を決めています。

示談金額や過失割合には交渉の余地があることも多いので、鵜呑みにせず、一度弁護士に確認を取ることがおすすめです。

弁護士による示談案の内容確認は、無料相談でも可能な場合があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

当て逃げ加害者に請求するときの注意点

加害者が無保険の場合は、加害者本人に示談金を請求することになります。

しかし、当て逃げしてきた本人と直接金額交渉したり、ご自身の口座を教えることに抵抗がある方も多いでしょう。

もしも加害者が素直に連絡に応じるなど、示談金を支払う見込みがありそうであれば、弁護士を代理人として、交渉や振り込み手続きを代理してもらうのが安全です。

当て逃げ事故で請求できる示談金・慰謝料

もしも当て逃げ加害者が見つかった場合、加害者に対し損害賠償を請求することができます。

当て逃げ事故で支払われる示談金はいくら?

当て逃げの場合に請求できる主な費目と相場は次の通りです。

- 車の修理費用

原則全額請求できる。

修理費が事故当時の車の価格を超える場合や、物理的に修理が不可能な場合などは、買替え費用を請求できる。 - 修理中の代車費用

代車の必要性、借りる期間、代車の種類など相当な範囲。 - 休車費用

営業車の損壊により営業できない期間が生じた場合に請求できる。

金額は、基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」で計算される。 - 評価損

車に事故歴・修理歴が残り価値が落ちてしまったことに対する補償。

修理費の10~30%が相場だが、必ずしも請求できるとは限らない。 - その他(積載物の修理費・弁償代等)

積載物に関しては、積載物の価格を上限とした修理代・弁償代のほか、搬送が遅れることにより生じる経済的損失について請求できる可能性がある。

当て逃げで慰謝料は原則もらえない

交通事故の示談金として有名なのは慰謝料ですが、当て逃げの場合は、原則として慰謝料は支払われません。

慰謝料は原則として「人身被害により生じた精神的苦痛」に対する補償であるため、物損のみしか生じていない当て逃げでは請求できません。

物損事故でも慰謝料請求ができる例外的ケース

通常の当て逃げでは、いくら加害者が逃げて被害者が心労を負ったというような事情があっても、慰謝料の支払いは認められません。

ごく例外的に、例えば「愛犬が死傷した」「墓石のような精神的意味合いの強いものが損壊した」「家屋のような生活への影響が大きいものが損壊した」などの場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。

関連記事

ケガがあるなら人身事故に切り替えて慰謝料請求

当て逃げ事故として警察に届け出たとしても、後からケガをしていることが発覚することもあります。

その場合は、診断書を用意して警察に持参し、ひき逃げ(人身事故)として扱ってもらうよう変更手続きをしましょう。

当て逃げからひき逃げに変更すると、以下のような違いが生じます。

- 捜査が本格化し、加害者が見つかりやすくなる

- ケガに関する損害賠償請求(慰謝料や治療費など)がしやすくなる

- ケガに関する保険を利用しやすくなる

詳しい切り替え手続きの方法は、関連記事『物損から人身への切り替え方法と手続き期限』で解説しています。

ひき逃げなど人身事故で請求できる損害賠償金については『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法』の記事で解説しているので、合わせてご確認ください。

当て逃げをした加害者はどんな罪に問われる?

当て逃げ事故の加害者に生じる3つの責任

当て逃げ事故を起こした加害者には、民事上、刑事上、行政上の責任がそれぞれ生じることとなります。

具体的には、以下の通りです。

民事上の責任(損害賠償)

当て逃げを起こした加害者には、民事責任として、当て逃げにより生じた物的損害について損害賠償金を支払う義務が生じます。

被害者に対して支払う損害賠償金の金額は、基本的には加害者・被害者間の示談交渉で決められます。

刑事上の責任(拘禁刑・罰金)

加害者が当て逃げの事故について起訴されれば、以下のような道路交通法の義務に違反したことについて、拘禁刑や罰金刑を科されます。

- 危険防止措置義務違反:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

- 警察への報告義務違反:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

事故発生後に逃走していることから、逮捕される可能性もあります。

器物損壊罪は故意によるケースが対象となるので、基本的に成立しません。

行政上の責任(違反点数)

あて逃げ行為については、以下の違反点数や行政処分が科されます。

- あて逃げの場合の付加点数:5点

- 安全運転義務違反:2点

合計7点の違反点数となり、行政処分前歴が0回の場合でも30日間の免許停止処分となります。

当て逃げを起こした原因が、飲酒運転や居眠り運転によるものであったというようなケースでは、さらなる点数の加算が行われます。

当て逃げ犯に刑罰を与えるには?

当て逃げ犯に対する刑罰に関して被害者としてできることは、警察や検察に対して当て逃げ犯に対する処罰感情が大きいことをしっかり伝えることです。

当て逃げの被害にあうと、当て逃げ犯に刑罰を与えたいと考えてしまうのも当然でしょう。

しかし、いくら被害者が当て逃げ犯に強い刑罰を望んでも、必ず刑罰が科せられるとは限りません。

当て逃げ犯を刑事裁判で裁くべきだと起訴できるのは原則的に検察官だけですし、刑罰を与えるべきかどうかの判断を下せるのは裁判官だけなのです。

もっとも、当て逃げ犯に刑罰が下されたからといって、当て逃げの損害賠償金が受け取れるわけではありません。刑事責任である刑罰と民事責任である損害賠償金は分けて考える必要があります。

当て逃げで示談する場合の注意点

当て逃げで加害者が見つかったあとは、損害賠償請求・示談交渉をすることになります。

その際の注意点を4点解説します。

(1)加害者は当て逃げを否定する可能性がある

せっかく当て逃げの加害者が見つかり示談交渉できるようになっても、加害者側が当て逃げを否定してくることがあります。

「その傷は事故より後、もしくは前からある傷で、当て逃げとは関係ない。」「自分は当て逃げには気づかなかった。被害者の勘違いではないか。」などと言われることがあるのです。

こうした事態を防ぐため、示談交渉にあたってはドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像、目撃者の証言などの証拠を事前に用意しておきましょう。

(2)過失割合の交渉対策も入念にする

当て逃げの示談交渉では、過失割合の交渉対策もしっかりしておきましょう。

過失割合とは

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

事故時の状況をもとに決められ、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される。

当て逃げ事故であっても、被害者側に過失割合がつくことは珍しくありません。

しかし、加害者側は加害者に有利な情報だけをもとに過失割合を算定するなどして、被害者側の過失割合を不当に高く見積もっている可能性も否定できません。

事故状況を示す証拠を用意しておくとともに、事前に弁護士に正しい過失割合とその根拠を確認しておきましょう。

参考になる記事

- 過失割合の交渉対策:交通事故の過失割合でもめる5ケース&対処法

- 過失割合の決め方や事例:交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

(3)当て逃げの示談は時効までに成立させる

交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求する権利には、時効があります。

- 加害者不明の場合の時効:事故翌日から20年

- 途中で加害者が見つかった場合

- 人身に関する費目(ひき逃げ):加害者が見つかった翌日から5年

- 物損に関する費目(当て逃げ):加害者が見つかった翌日から3年

これらの期限を過ぎて加害者側が時効を援用すると、損害賠償金の請求ができなくなってしまいます。

示談交渉で揉めると時効に間に合わなくなる可能性があるため、時効の完成を猶予・更新させるなどの対応が必要になるでしょう。

示談交渉が長引きやすいケースや時効成立を延長させる方法については、関連記事『交通事故の示談に期限はある』をご確認ください。

(4)当て逃げ犯の刑事処分の状況を考慮する

当て逃げ加害者の刑事罰が定まる前なら、比較的被害者側に有利な内容で示談による解決がしやすい傾向があります。

加害者の刑事処分を左右するのは、検察による起訴・不起訴の判断や刑事裁判の結果になります。

しかし、事前に被害者との示談が成立していれば、「被害者側から一定のゆるしは得られている」として不起訴になったり、裁判における刑罰が軽くなったりすることがあるのです。

よって、起訴・不起訴、刑事罰が決まる前なら、早く示談を成立させたい加害者側が譲歩の姿勢をとり、交渉を有利に進められる可能性があります。

ただし、このようなテクニックを用いても、示談交渉経験・専門知識が豊富な保険会社が相手だと被害者側は不利になりがちです。

よって、示談交渉の際には弁護士を立てることも検討してみましょう。

関連記事

交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

当て逃げに関する疑問集

当て逃げに関して、よくある以下の質問にお答えします。

Q.当て逃げにあとから気づいた場合はどうする?

当て逃げから時間が経っている場合でも、警察に届け出はするべきです。

いつ当て逃げされたかわからない場合や当て逃げ犯の手がかりがないような場合でも、警察へ行けば傷ついた部分に付着している加害車両の塗料などを調べてもらえ、当て逃げ犯の特定につながることがあります。

また、同じような地域で当て逃げの被害届が多く出ている場合には、同一犯も視野に入れた捜査が行われ、他の被害者の証言などから当て逃げ犯が見つかることもあるでしょう。

Q.当て逃げでも警察は捜査してくれる?検挙率は?

当て逃げの場合、聞き取り調査や周辺の防犯カメラの確認などはしてもらえる可能性がありますが、基本的には本格的な捜査は行われないことが多いでしょう。

ひき逃げなど死傷者が出ている人身事故に比べ、物損事故である当て逃げ事故の捜査は優先度が低くなりがちなのです。

ひき逃げの場合は人体に損害が出ているため、実況見分捜査も行われます。

聞き取り捜査や実況見分捜査の詳しい内容は『交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット』の記事で確認可能です。

当て逃げ犯の検挙率は?

当て逃げの検挙率は公にされていません。

しかし、車のナンバーがわかっていないと特定が難しいこと、本格的な捜査があまり行われないことなどから、当て逃げ犯が見つかる可能性は低いのが実態のようです。

参考として、当て逃げよりも捜査が行われやすいひき逃げの検挙率は統計(令和6年版犯罪白書)が発表されています。

| 被害者の状態 | 検挙率 |

|---|---|

| 死亡 | 102.4% |

| 重傷 | 87.9% |

| 全体 | 72.1% |

※100%を超えているのは前年以前のひき逃げ事故の検挙などが含まれるため

自転車に当て逃げされた場合については『自転車の当て逃げ犯を特定できる確率は?』の記事で詳しく解説しているので、ご覧ください。

Q.犯人が見つからない場合、修理費はどうなる?

残念ながら最終的に犯人が特定できなければ、修理費は「ご自身の車両保険」を使うか、「全額自費」で負担することになります。

請求相手がいない以上、誰かからお金をもらうことはできません。

「一般型」の車両保険であれば修理費が出ます。ただし、「エコノミー型」等の場合、相手が特定できないと補償されない契約があるため確認が必要です。また、保険を使うと翌年の等級が下がり保険料が上がります。

なお、 ひき逃げ被害者を国が救済する制度の政府保障事業(国の救済)は、「怪我(人身損害)」のみが対象です。車の修理費(物損)には適用されません。

犯人が見つからないと泣き寝入りになる可能性が高いため、事故直後の警察への届出や証拠確保が非常に重要となります。

当て逃げ犯が見つかったら?弁護士相談を賢く利用する方法

当て逃げ犯が見つかって、ようやく一安心できたとしても、本当の交渉はここから始まります。修理費用の請求や示談交渉を適切に進めなければ、被害に遭ったにもかかわらず、十分な賠償を受けられない可能性も残されています。

しかし、「弁護士に相談すると費用が高くつくのでは?」とためらってしまう方も少なくありません。ここでは、費用を抑えながら専門家である弁護士のサポートを賢く受けるための方法について解説します。

弁護士費用の不安は「弁護士特約で」解消!

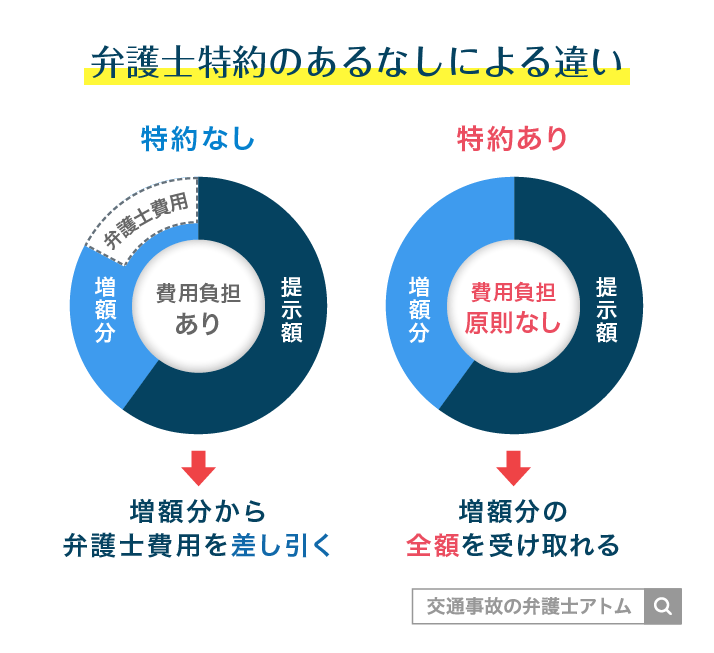

弁護士に相談する際の大きなハードルとなるのが費用面ですが、ご自身が加入している任意の自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」を利用すれば、その不安は解消できるケースがほとんどです。

弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や依頼にかかる費用を、保険会社が代わりに支払ってくれる制度です。多くの場合、上限額300万円までカバーされるため、物損事故の示談交渉であれば、自己負担なく弁護士に依頼することが可能になります。

この特約を利用しても、翌年の保険等級が下がることはありません。まずは、ご自身の保険にこの特約が付いているかを確認することが、問題解決への第一歩となります。

関連記事

交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

費用倒れを防ぐには?弁護士特約が有効な理由

費用倒れとは、「弁護士に依頼して賠償金を回収できたとしても、弁護士費用の方が高くついてしまい、結果的に損をしてしまう状態のこと」です。

特に、修理費が数万円から数十万円程度になることも多い物損事故では、この費用倒れが現実的なリスクとなります。被害者が泣き寝入りを選択してしまう一因も、ここにあります。

弁護士費用特約は、この費用倒れを防ぐために用意された制度です。特約を利用すれば、費用を気にすることなく、相手方の保険会社との交渉を弁護士に一任できます。

賠償額が少額であっても、弁護士という法律の専門家を立てて正当な権利を主張できる、被害者にとって非常に心強い味方なのです。

家族の保険や火災保険の特約も確認

ご自身が加入する任意の自動車保険に特約が付帯していなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

同居しているご家族が加入する自動車保険の特約や、ご自宅の火災保険、傷害保険などに付帯する個人賠償責任保険の特約が利用できるケースもあります。一度、その他の保険内容もあわせて確認してみることをお勧めします。

関連記事

スムーズなご案内のために|特約の有無をご確認ください

弁護士に相談する前に、弁護士費用特約が利用できるかどうかを事前にご確認いただくと、その後の手続きが非常にスムーズに進みます。

- お手元の保険証券を確認する

- 加入する任意保険会社の担当者に問い合わせる など

まずはご自身の状況を把握しておきましょう。

特約の有無が分かっていると、初回の相談から費用面の心配をすることなく、すぐに事故の状況や相手方との交渉方針といった具体的な話に入ることができます。これにより、問題解決までの時間を短縮し、より迅速にサポートを提供することが可能となります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了