交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法

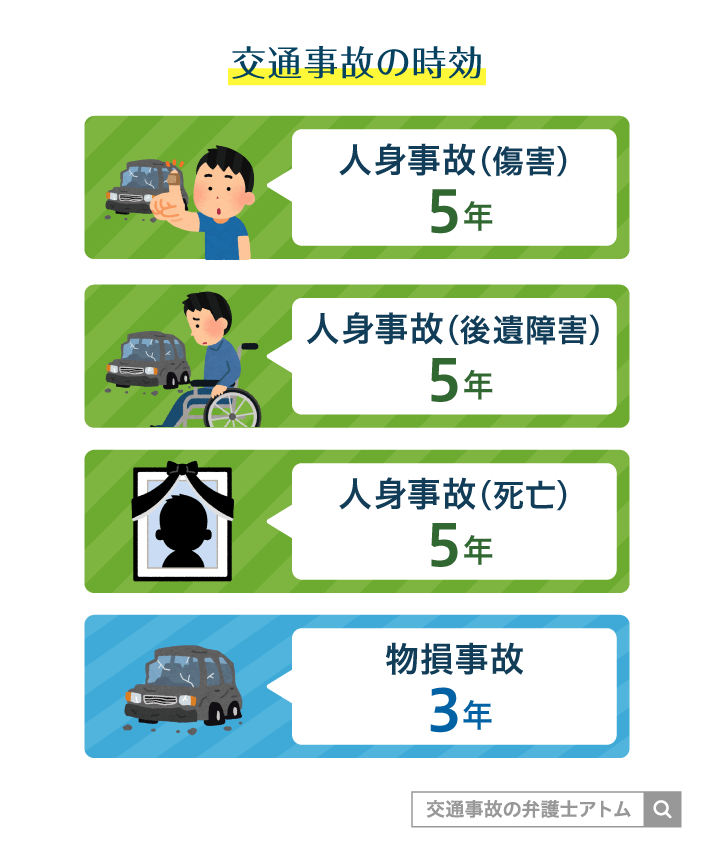

交通事故の損害賠償請求権の時効は、5年と法律で定められています。

ただし、事故の損害のうち、物損に関する部分は3年です。

示談に期限はありませんが、時効期間が過ぎると損害賠償請求権を失ってしまうため、損害賠償請求の権利が失われる3年もしくは5年の時効を意識して請求すべきです。

もっとも、とくに大きな問題なく治療や示談交渉が進めば、時効はそれほど心配するものではありません。

ただし、時効が差し迫りやすいケースもありますので「時効の完成猶予」や「時効の更新(リセット)」など時効を延長する方法もわかりやすく説明します。

交通事故の示談の期限|損害ごとの時効に注意

交通事故の示談自体に期限はありません。

しかし、「加害者に対して示談や訴訟で損害賠償請求する権利」(損害賠償請求権)には民法724条の2に基づく時効期間があり、時効期間が経過すると請求できません。

そのため、実際は時効期間のうちに加害者側に損害賠償請求をし、示談を成立させなければなりません。

損害賠償請求権の時効は「人の身体が傷つけられたことの損害」か「人の所有する物が傷つけられたことの損害」かでわかれます。

傷害・後遺障害・死亡は5年|起算日に注意

人の身体が傷つけられたとき、その損害賠償請求権の消滅時効は5年と定められています。

ただし、時効がいつからカウントされ始めるかという起算日は、請求の対象となる損害の種類によって異なります。

交通事故の時効期間と起算日

| 損害 | 時効期間 | 起算日 |

|---|---|---|

| 傷害分 | 5年 | 事故の翌日 |

| 後遺障害分 | 5年 | 症状固定の翌日 |

| 死亡分 | 5年 | 死亡の翌日 |

なお、損害賠償の主な内訳は以下のとおりです。

このように様々な費目について金額を決めねばならず、そのためには過失割合について話し合ったり、請求の根拠となる書面を提出したりと、示談交渉には一定の時間がかかります。

損害賠償請求の権利には時効があることを意識し、示談交渉が進まない事情があるときは早めに弁護士へ相談しましょう。

物損分は事故翌日から3年

車の修理費や壊れたものの弁償代といった物損関連の損害賠償金については、事故翌日から3年が損害賠償請求権の消滅時効です。

ケガに関する示談が長引きそうな場合は、先に物損分だけ示談を進めておくとよいでしょう。

【例外】時効期間が過ぎても示談できる?

時効期間が過ぎても、加害者側が時効の援用を主張しなければ、損害賠償請求ができる可能性があります。

時効によって利益を受ける当事者(加害者)が時効の完成を主張しなければ、時効は成立しません。

つまり加害者側が時効の完成を主張していないのであれば、時効期間が過ぎていても、示談できる見込みが無いわけではありません。

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

民法145条

傷害部分の時効が5年でないパターン

交通事故の時効は、原則人身事故で5年、物損事故で3年です。ただし、例外として次のようなパターンがあります。

- 一部保険会社への保険金請求

- 加害者不明の事故

- 2017年3月31日より前に発生した事故

一部保険会社への保険金請求

実はケガに関する損害賠償金の請求と、保険金の請求は時効が異なるため、注意が必要です。

| お金の請求先 | 時効 |

|---|---|

| 加害者の任意保険会社 | 5年 |

| 加害者の自賠責保険会社(被害者請求) | 3年 |

| 被害者の保険会社 | 3年 |

被害者自ら加害者の自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」をしたり、自分で加入する保険に保険金を請求したりする場合は、原則として時効は事故翌日から3年となります。

被害者請求とは?

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対して、保険金を直接請求することです。

被害者請求は示談成立前でもできますが、金額は法律で定められた最低限のものとなります。

加害者不明の事故

加害者不明の交通事故の場合は、時効は事故翌日から20年です。

ただし、途中で加害者が判明したら、判明日を起算日として物損分は3年、それ以外は5年の時効が適用されます。

当て逃げで加害者がわからない場合は、関連記事『当て逃げされた場合の対処法!被害届の出し方や慰謝料・示談についても解説』にて、犯人判明までにできることを確認してみてください。

2017年3月31日より前に発生した事故

交通事故が2017年3月31日以前の場合は人身に関する損害賠償請求の時効も3年となります。(2020年4月に改正された民法が適用されないため)

時効が間近に迫っている方は、時効を止める対策を講じる必要があります。一刻も早く弁護士に相談して、対応を検討しましょう。

交通事故の時効を止める方法については後述しますので、あわせてご確認ください。

2020年4月の民法改正では、損害賠償請求権の時効以外にも、損害賠償請求に関して重要な変更がなされました。

自分自身で調べた情報は民法改正前のものかもしれないので、一度関連記事『交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選』を確認しておくことをおすすめします。

示談の時効期間に注意した方がいい事故

多くの場合は焦る必要なし|示談にかかる平均期間は?

前提として、ほとんどの事故は通常通り手続きがなされれば、時効の完成前に示談を成立させられます。

以下は、交通事故の種類別に示談までにかかる期間をまとめた表です。

| 交通事故 | 示談成立までの目安期間 (損害賠償請求権の時効) |

|---|---|

| 物損事故 | 事故から2~3ヶ月程度(事故翌日から3年) |

| 人身事故(後遺障害なし) | 治療終了から半年程度(事故翌日から5年) |

| 人身事故(後遺障害あり) | 症状固定から7ヶ月~1年2ヶ月程度(症状固定翌日から5年*) |

| 死亡事故 | 死亡日から1年以内(死亡翌日から5年*) |

*傷害分(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害など)の費目の時効起算日は事故翌日

交通事故の示談交渉にかかる期間については、『交通事故の示談にかかる期間の目安は?長引く原因と早く終わらせる方法』で詳しく解説しています。

もしご自身のケースで示談の進捗が悪いのではないかと心配な方は、対応を弁護士に任せる方法もおすすめです。

時効期間が過ぎやすい交通事故の特徴

一方で、以下の場合は示談成立までに時間がかかりやすく、場合によっては示談前に時効成立が迫ってしまうおそれがあります。

- 示談交渉が難航している

- 治療が長引いている

- 後遺障害認定に時間がかかっている

それぞれについて具体的にみていきましょう。

(1)示談交渉が難航しているケース

交通事故における損害賠償金は、いずれも示談交渉開始時点ですでに請求権の時効のカウントが始まっています。

それにもかかわらず示談交渉に時間がかかってしまえば、当然時効が差し迫ってくることになります。

具体的には、次のような場合に示談交渉が進まない状況になりやすいです。

- 示談内容についてもめている場合

- 示談交渉のためのやりとりのペースが遅い場合

- 加害者側が示談交渉に応じない場合

例えば示談内容でもめているなら、弁護士を立てたり調停やADR機関を利用したりといった対応が視野に入ってきます。

やり取りのペースが極端に遅いようであれば、そんぽADRや保険会社のお客様窓口など然るべき窓口に問い合わせて改善を求めることもできます。

加害者側が示談に応じない場合にすべき対応は、弁護士に依頼してより真剣な態度を示すといった対応があります。弁護士が出てきたら慌てて連絡を返してくるといったこともあるでしょう。

詳しい対処法は、関連記事の解説をご確認ください。

(2)治療が長引いているケース

治療関係費や入通院慰謝料、休業損害といった「傷害分」の費目に関する時効は、事故翌日からカウントが始まります。

治療中も時効が進行しているので、治療が長引けば長引くほど示談の期限が差し迫ってきます。

一般的に、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は1年が平均的な治療期間だといわれますが、次のような場合は治療が長引く可能性が高いです。

- 複数のケガを負った

- 圧迫骨折、開放骨折など

- リハビリに時間がかかっている

- 脳が損傷を受けるなど重度のケガを負った

治療に時間がかかることは、個人の努力だけでは変えようがありません。よって、示談をスムーズに成立させるために弁護士に相談する、時効期間を延長する手続きをとらせるといった対処を取るようにしましょう。

(3)後遺障害認定に時間がかかっているケース

後遺障害認定は、後遺障害関連の賠償金を請求するために受けなければならないものです。

後遺障害認定は、症状固定の診断を受けて治療を終えてから受けます。つまり、後遺障害認定を受ける時点で物損分・傷害分・後遺障害分の時効はすでに始まっています。

認定審査に時間がかかるとその分、残りの期間が少なくなるのです。

後遺障害認定の審査にかかる期間は、多くの場合1~3ヶ月程度です。

しかし、次のような場合には、最終的な結果が出るまでに数ヶ月~数年かかる可能性があります。

- 高次脳機能障害のように、経過観察が必要で後遺障害認定の判断が難しい後遺症が残った場合

- 後遺障害認定の結果に納得いかず、異議申し立てをして再審査を受ける場合

後遺障害認定に時間がかかりそうな場合は、この後解説する時効の完成猶予・更新の手続きをしたり、示談交渉をスムーズに進めたりできるよう、あらかじめ弁護士とコンタクトをとっておくことが重要です。

時効を気にして焦って示談するのは危険

交通事故の示談において、損害賠償請求権の時効が気になるのは自然なことです。

しかし、時効を気にして焦って示談してしまうと、不満の残る結果になりやすいです。示談は内容に納得できたら合意するようにしましょう。

原則的に、示談は一度でも成立してしまうとやり直すことはできません。「もっとしっかり交渉すれば示談金は増えたかもしれない」と思っても、手遅れなのです。

ただし、示談成立後でも例外的にやり直せるケースもあります。関連記事『交通事故の示談後、撤回や追加請求は可能?』をよく確認しておきましょう。

示談の時効を延長する5つの方法|完成猶予や更新(リセット)

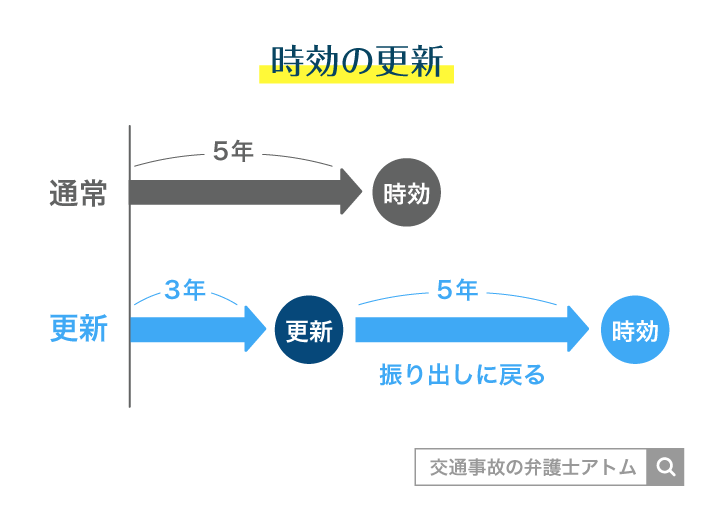

時効は完成猶予や更新が可能

損害賠償請求権の時効までに示談が成立しそうにない場合は、「時効の完成猶予・更新」によって時効を延長できます。

- 時効の完成猶予

時効の完成が猶予されること。猶予期間中に時効がやってきても、時効は完成しない。

一時的な時効の延期であってリセットではない。 - 時効の更新

時効のカウントがリセットされること。

例えば時効が5年ですでに4年が経過していても、時効が更新されれば再び5年のカウントが始まる。

時効の完成猶予はあくまで一時的で、事案によりますが6ヶ月程度と限定的です。

よって時効の完成猶予期間中に争いを解決させるか、時効の更新に向けた行動を起こさないと時効が成立してしまいます。

完成猶予により時効の成立を阻止している間に、時効の更新を目指すことが現実的でしょう。

時効期間の猶予・更新をする主な方法は、次のようなものがあります。

| 方法 | 効果 |

|---|---|

| 催告 | 6ヶ月間時効完成を猶予 |

| 訴訟の提起 | 終了まで時効完成を猶予 |

| 訴訟の判決・和解 | 時効の更新 |

| 訴訟の取り下げ・却下 | 6ヶ月間時効完成を猶予 |

| 強制執行の申し立て | 終了まで時効完成を猶予 |

| 強制執行の命令 | 時効の更新 |

| 強制執行の取り下げ・却下 | 6ヶ月間時効完成を猶予 |

| 債務の承認 | 時効の更新 |

| 時効更新申請書の提出* | 時効の更新 |

*被害者請求に関する手続きのみ

それぞれについて、解説していきます。

(1)催告

催告とは、事故相手に「〇〇万円払え」と記載のある請求書を内容証明郵便で送るなどして、損害賠償を改めて要求することです。

ただ請求書を送るだけでは、必ずしも催告をしたことになるわけではないので注意が必要です。

これにより、「被害者は加害者に対して損害賠償請求をしている」ということを示すことができ、催告があった時点から6ヶ月間時効完成が猶予されます。

ただし、催告は1度しかできません。

裁判を起こしたいけれど、準備をしている最中に時効が成立してしまいそうな場合などにおこなうことが一般的です。

催告を通して時効を延長するイメージは次の流れになります。

加害者に内容証明郵便を送付

相手に損害賠償請求をしていることを証拠として残すうえでも、内容証明郵便が有効です。

訴状作成よりも短期間ですすめられます。

裁判を起こす

裁判所に訴状を提出します。

裁判中に時効をむかえても、時効は完成しません。裁判の準備と対応をしましょう。

裁判所の判決を受ける

勝訴した場合、その時点で時効は更新されます。

裁判を途中でやめる・却下される

裁判を途中でやめたり、訴えが却下された場合、そのときから時効の完成猶予期間は6ヶ月です。

あるいは、内容証明に相手方が応じて賠償の意思を表示した場合、「債務の承認」にあたるため、時効は更新(リセット)されます。

(2)訴訟

交通事故の損害賠償問題について民事訴訟を起こすと、裁判が終わるまで時効の完成が猶予されます。

このことは民法147条にて定められており、判決が確定したり裁判上の和解が成立したりすると、時効が更新されます。

裁判を起こして時効を延長するイメージは次のとおりです。

裁判を起こす

裁判所に訴状を提出すると、時効の完成が猶予されます。

裁判の準備を進める

裁判中に時効をむかえても、時効は完成しません。裁判の準備と対応をしましょう。

裁判所の判決を受ける

勝訴したり、裁判外で和解した場合、その時点で時効が更新されます。

また、新たな時効は判決のときから10年となります。

裁判を途中でやめる・却下される

裁判を途中でやめたり、訴えが却下された場合、そのときから6ヶ月間時効の完成が猶予されます。

(3)強制執行手続き

強制執行とは、相手の財産を差し押さえ、そこから強制的に損害賠償金を支払わせることです。

強制執行を行うためには裁判所に申し立てをする必要があり、手続きが終わるまでの間は時効の完成が猶予されます。

そして、強制執行手続きの命令が出ると、時効が更新されます。

強制執行の手続きによる時効の猶予・更新は、民法148条によって規定されています。

強制執行の手続きによって時効を延長するイメージは次の流れになります。

裁判所に強制執行を申立る

裁判所に強制執行(債権執行、不動産執行、動産執行など)を申し立てると、時効の完成が猶予されます。

裁判中に時効をむかえても、時効は完成しません。裁判の準備と対応をしましょう。

裁判所が差し押さえ命令を出す

差し押さえ命令が出ると時効が更新されます。

途中でやめる・却下される

申し立てを取り下げたり却下された場合、そのときから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。

(4)債務の承認

債務の承認とは、加害者に「私には被害者に対して損害賠償金を支払う責任(債務)があります」と認めてもらうことです。

これにより、時効は加害者が債務を承認したときを起算点として時効が更新されます。

債務の承認を示す方法・形式に決まりはありませんが、加害者側が以下のような行動をとると債務が承認されたといえます。

- 債務を承認する旨を書面で作成する

- 慰謝料・損害賠償金の一部を被害者に支払う

- 被害者に対して示談金額を提示する

同様に自賠責保険から仮渡金、内払金の支払を受けた場合も、債務の承認により時効が更新されます。

(5)時効更新申請書の提出

被害者請求には3年の時効がありますが、時効更新申請書を提出すると、自賠責保険会社が債務を承認するため、時効が更新されます。

具体的には、時効更新申請書を2部提出し、1部を承諾書として返送してもらうことで、承認日から時効が更新されます。

時効の心配なく交通事故の示談を進めるなら弁護士に相談

後遺障害認定・示談交渉をスムーズに進められる

弁護士は示談交渉に慣れており、交渉をスムーズに進める技術を持っています。

また、弁護士が出てくると加害者側の保険会社は裁判に発展することを恐れ、譲歩の姿勢をとるようになるので、被害者側の主張が通って示談が早期にまとまることが多いです。

被害者自身が交渉にあたると、交渉経験も専門的な知識も保険会社の方が圧倒的に豊富なので、保険会社側はなかなか譲歩の姿勢を取りません。

よって、被害者がどのように粘って示談交渉したとしても、最終的には時効前に示談を成立させるために、被害者側が泣く泣く譲歩することになる可能性が高いです。

後遺障害認定の申請準備もスムーズに進む

交通事故事案を扱う弁護士は後遺障害認定の申請サポートもおこなっているので、申請準備・手続きには慣れています。

後遺障害認定で適切な結果を得るためには、後遺症の症状・程度を証明するさまざまな書類を用意する必要があります。

弁護士ならどのような書類をどのように集めたらよいのか把握しているので、迅速な手続きが可能なのです。

また、十分な対策により一発で適切な等級を獲得できる可能性が高いので、異議申し立てをして再審査に更なる時間を取られることも防げます。

弁護士を立てて後遺障害認定をおこなうメリットについては、『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』でより詳しく解説しています。

示談金の大幅アップなどその他のメリットも多い

弁護士なら「弁護士基準」と呼ばれる、過去の判例をもとにした適切な慰謝料額を主張できます。

これは、加害者が提示してくる慰謝料額(任意保険基準)の2倍~3倍程度であることが多いです。

通常、被害者自身の交渉で弁護士基準の金額を獲得するのはほぼ不可能ですが、弁護士ならすでに解説したように主張が通りやすいので、弁護士基準の金額獲得が期待できるのです。

※自賠責基準は、交通事故被害者に補償される最低限の金額を指す

また、弁護士への依頼には、他にも「加害者側とのやり取りで生じるストレスと軽減できる」「わからないことや困ったことはすぐに相談できる」などのメリットがあります。

弁護士への依頼は時効期間の経過を予防するだけでなく、適正な金額での示談成立を目指し、被害者のストレスと減らすという大きな意味があるのです。

交通事故の慰謝料とは一体どういうものなのかといった基本的な内容をはじめ、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準について詳しくは『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』で解説しています。

弁護士費用の負担は大幅に減らせる

弁護士への相談・依頼の際には費用を心配される方が多いですが、ご自身の任意保険に「弁護費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

家族の保険に付いている弁護士費用特約が使えることもあるので、合わせてご家族の保険内容も確認してみてください。

弁護士費用特約の補償内容や補償対象者については、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事が参考になります。

相手との交渉にお悩みなら無料相談を活用

アトム法律事務所では、交通事故でお怪我をされた方を対象に無料相談をおこなっています。

弁護士費用特約の有無に関係なく、アトム法律事務所の無料相談の対象です。ご依頼時の着手金も原則無料なので、示談金獲得前にお支払いいただく費用は基本的にありません。

- 相手の反応が悪く、時効も気になってきた…

- 大ケガで治療に1年かかった。交渉をスムーズに進めたい…

- 仕事や家事に忙しいけど、時効を過ぎてしまうこと避けたい…

時効を気にしておられる方のご事情もさまざまでしょう。無料相談のみのご利用も可能なので、まずは電話またはLINEから、お気軽にご連絡ください。

弁護士への相談・依頼に迷いがあったり、どのタイミングで相談すれば良いのかわからなかったりする場合は、以下の関連記事を参考にしてみてください。

まとめ

交通事故の示談は、損害賠償請求権の消滅時効までに成立させましょう。

損害賠償請求権の消滅時効は、傷害分の費目なら事故翌日から5年、後遺障害分の費目なら症状固定翌日から5年、死亡分の費目なら死亡翌日から5年です。物損関連の費目の場合は事故翌日から3年が時効となります。

時効前に示談を成立させるためにも、満足のいく内容で示談を成立させるためにも、弁護士の存在は非常に重要です。

まずは一度、弁護士に今後の流れや見通しを聞いてみるのがおすすめです。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了