死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説

交通事故による死亡慰謝料の相場は、弁護士基準で2000万円~2800万円です。

もっとも、相手方保険会社が提示してくる金額は遺族人数に応じて400万円~1350万円程度にとどまることが多いでしょう。

そのため、増額を求めることが必要ですが、そのための示談交渉をするのはご遺族です。

そこで今回は、死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や示談の流れ・注意点、ご遺族間での慰謝料・賠償金の分配などについて解説します。

死亡事故ではどれくらいの示談金が妥当なのか、これからどう賠償請求していけばよいのかといった不安を解消するため、ぜひご確認ください。

目次

交通事故の死亡慰謝料・賠償金の相場や平均額は?

交通事故で被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料・賠償金の相場を大まかにまとめると、以下の通りです。

| 主な賠償項目 | 内容 | 補償の目安 |

|---|---|---|

| 死亡慰謝料 | 死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する補償 | 2000万~2800万円 |

| 死亡逸失利益 | 被害者が生きていれば将来得られたはずの収入の補償 | 数百万~数千万円程度 |

| 葬儀費用 | 通夜・火葬などの実費 | 100万〜150万円が目安 |

| 亡くなるまでの治療関係費 | 事故後の入通院費・付添費・休業損害など | 数十万円〜数百万円程度 |

なお、死亡慰謝料や賠償金の多くは、被害者の年齢や事故前の収入、亡くなるまでの経緯によって変わるものなので、一概に「平均はいくら」と表せるものではありません。

ここでは、各費目の計算方法から大まかな相場が分かるよう、詳しく解説していきます。

死亡慰謝料【計算例あり】

死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した本人と遺族の精神的苦痛を補償するものです。

遺族とは主に配偶者、養父母を含む親、養子を含む子を指します。ただし、それ以外の人でもこうした遺族と同じくらい被害者と近しく、精神的苦痛も大きいと判断されれば、慰謝料の対象となることがあります。

例えば兄弟姉妹や内縁関係のパートナーなどです。

なお、死亡慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算定基準があります。

慰謝料算定の3基準

- 自賠責基準:自賠責保険で慰謝料を算定する際の基準。最も低額になる基準。

- 任意保険基準:任意保険会社で慰謝料を算定する際の基準。

- 弁護士基準(裁判基準):裁判所で認められている基準。最も高額になる基準。

被害者側が受け取るべき本来の相場は、弁護士基準に沿ったもので2000万~2800万円です。しかし、加害者側は示談交渉で、自賠責基準や任意保険基準の金額を提示してくるでしょう。

そこでここでは、各基準における死亡慰謝料について見ていきましょう。

(1)自賠責基準の死亡慰謝料相場

国が定めた最低限の基準である「自賠責基準」では、まず本人分として400万円が設定されています。そこに、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を加算していく仕組みです。

具体的な金額は以下の通りです。

死亡慰謝料の相場(自賠責基準)

| 被害者の属性 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 被害者本人 | 400万円 |

| 慰謝料請求権者が1名 | 950万円 (400万円+550万円) |

| 慰謝料請求権者が2名 | 1050万円 (400万円+650万円) |

| 慰謝料請求権者が3名以上 | 1150万円 (400万円+750万円) |

| 被害者に被扶養者あり | +200万円 |

*令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合

たとえば、被害者に配偶者1名、未成年の子2名がいて、子2人については被扶養者であるとします。

この場合、死亡慰謝料は1350万円です。

【配偶者1人、未成年の子2人(被扶養者)がいる場合】

- 被害者本人の死亡慰謝料:400万円

- 遺族3人分の死亡慰謝料:750万円

- 被扶養者がいることによる加算:200万円

→死亡慰謝料は、合計で1350万円

(2)任意保険基準の死亡慰謝料相場

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めており、具体的な金額や算定方法は公開されていません。

ただし、一般的には自賠責基準とほぼ同水準、またはわずかに高い程度にとどまるケースが多いとされています。

そのため、保険会社から最初に提示される金額は、弁護士基準(裁判基準)と比べると大幅に低くなるのが通常です。

示談交渉で慰謝料・賠償金が決まると、そのうち上限額までは自賠責保険が、それを超える部分は任意保険が支払います。

よって、任意保険会社は自社からの支払い額を抑えるべく、自賠責保険の支払額に近い金額になるよう慰謝料・示談金を計算し、提示してくるのです。

(3)弁護士基準の死亡慰謝料相場

弁護士基準(裁判基準)は、3つの算定基準の中で最も高額になる基準で、死亡慰謝料は2000万~2800万円が相場です。

過去の裁判例をもとに、被害者本人と遺族が受け取る慰謝料の目安額が定められています。

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者本人分と遺族分をあらかじめ合計したものとなっており、金額は被害者の家族内での立場や属性によって決定します。

死亡慰謝料(弁護士基準)

| 被害者の立場 | 慰謝料相場※ |

|---|---|

| 一家の支柱である | 2800万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 |

| その他 (独身の男女、子ども、高齢者) | 2000万円~2500万円 |

※金額のうち、ご遺族の慰謝料は100万円~250万円ほど

示談で解決する場合は、この金額の8~9割で決着することが多い

たとえば被害者に配偶者1名、未成年の子2名がいて、被害者は一家の支柱であるとします。

その場合、2800万円の死亡慰謝料を請求可能です。

同じ条件における自賠責基準の死亡慰謝料は1350万円だったため、1000万円以上の差が生じることになります。

死亡逸失利益【計算例あり】

被害者が死亡すると、被害者が将来得られたはずの収入が得られなくなります。これを補償するのが、死亡逸失利益です。

死亡逸失利益は以下の計算式で計算されます。

死亡逸失利益の計算方法

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算式で利用する項目は、以下のようなものとなります。

- 基礎収入

被害者の事故前年の収入(年収)のことを指します。

実際の収入がない専業主婦や学生などは賃金センサスから収入額を判断します。 - 生活費控除率

不要になった生活費を控除するための割合のことを指します。

被害者の性別や家族の有無などで割合が異なります。 - 就労可能年数

交通事故にあわなかった場合、被害者が働けていたはずの年数のことを指します。

原則としては67歳までの期間であり、学生の場合は高校または大学卒業の時点を始期とします。 - ライプニッツ係数

死亡逸失利益を一括で受け取ることで、本来なら生じなかったはずの利息などの運用益を控除するための係数です。

具体的な数値は、就労可能年数ごとに定められています。

たとえば、年収600万円の会社員(40歳男性・一家の支柱で扶養家族1名)が死亡した場合、死亡逸失利益は以下のように計算されます。

【死亡逸失利益の計算例】

- 基礎収入:600万円

- 生活費控除率:40%

- 就労可能年数:27年(〜67歳)

- ライプニッツ係数:18.327

計算式:

600万円 ×(1 − 0.4)× 18.327 = 約6,598万円

このように、死亡逸失利益だけで5,000万円を超えることも珍しくありません。

被害者が若く、収入が高いほど金額は大きくなります。

早くおおまかな相場を知りたい場合は、以下の計算機をご利用ください。

具体例を当てはめて死亡逸失利益を計算している関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』もあわせてお読みください。

葬儀費用

葬儀費用として請求できる金額は、自賠責基準であれば一律100万円です。

一方、弁護士基準の場合、原則150万円を上限に実費が補償されます。

ただし、はなれた土地で葬儀をする必要があった、事故が発生した土地と被害者の地元で2度葬儀を行った、手厚い葬儀をすることに相当な理由があるといった事情があれば、150万円以上の支払が認められることがあります。

実際にかかった費用を証明できるよう、領収書を保管しておくようにしましょう。

葬儀費用の内訳や請求の流れについて詳しく知りたい方は『交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント』の記事をご覧ください。

葬儀費用として請求が認められるもの

葬儀費用として請求できるのは、通夜や葬儀、火葬、墓石といった葬儀関係の費用です。

補償の対象となりやすい費目は、以下の通りです。

- 葬儀一式費用

- 火葬料金、棺代、骨壺代など

- 通夜振る舞い、会場使用料

- 僧侶へのお布施、戒名料

- 葬儀に必要な実費(遺影写真、ドライアイス処置代など)

墓地代や仏壇代、仏具購入費、遺体搬送費用、遺体処置費用などは、葬儀費用とは別に請求できる場合があります。

事情によっては通夜・四十九日法要に関する費用も認められることがあるでしょう。

亡くなるまでに治療を受けた場合の損害

交通事故で被害者が亡くなった場合でも、事故後に一定期間の入院や通院を経て死亡に至ったケースでは、亡くなるまでにかかった治療関連費用も損害として請求できます。

この損害には、実際に支出した医療費だけでなく、入院に伴う雑費や付添費など、死亡に至るまでに生じた支出が含まれます。

具体的には次の通りです。

| 費目 | 内容 | 補償の目安 |

|---|---|---|

| 治療費 | 入院・通院にかかった医療費 | 実費全額 |

| 入院雑費 | 日用品・食事などの日常的支出 | 1,500円/日* |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 | 実費 |

| 付添看護費 | 入院や通院の付添い費用 | 6,500円/日** |

| 休業損害 | 被害者が働けなかった期間の収入減 | 事故前の収入をもとに日割計算 |

| 入通院慰謝料 | 治療期間中の肉体的・精神的苦痛に対する補償 | 入院1ヶ月で53万円*** |

*弁護士基準の場合

**弁護士基準で、家族による入院付き添いの場合

***弁護士基準で、重傷の場合

入通院慰謝料とは、交通事故のケガが原因で生じた肉体的・精神的苦痛を緩和するために支払われる金銭のことで、治療期間に応じて金額が決まります。

死亡慰謝料や賠償金が増額・減額されるケース

弁護士基準(裁判基準)によって算出される死亡慰謝料は、ご遺族が受け取るべき金額の目安となります。

しかし、あくまでも目安です。実際の金額は、事故の個別具体的な事情を考慮して、相場額からさらに増額、あるいは減額されることがあります。

たとえば、加害者の運転が悪質(飲酒・ひき逃げ等)で増額されたり、被害者側にも過失があって減額されたりするケースです。

以下では、どのような場合に慰謝料が増額または減額されるのか、具体的なケースを見ていきましょう。

死亡慰謝料が増額されるケースと判例紹介

被害者やご遺族の精神的苦痛が増大するような事情があると、慰謝料が増額する可能性があります。

慰謝料が増額しうる事情としては、以下のようなものがあります。

増額につながる事情

- 加害者側の重大な過失

- 加害者の無免許運転、ひき逃げ、酒酔い、スピード違反、信号無視など

- 事故の重大性

- 事故態様が残酷であったり、殺人に近い危険性があったりした

- 複数人が一度に死亡した など

- 加害者側の不誠実な態度

- 加害者が示談交渉や裁判で著しく不相当な権利を主張した

- 加害者や加害者の親族が、被害者遺族を挑発するような言動をした

- 被害者遺族への影響の大きさ

- 被害者遺族の健康面や業務・学業に悪影響が生じた

これらの事情があったとしても、必ず慰謝料が増額するというわけではないことはご留意ください。

過去の判例から、事故の個別的な事情を反映して相場以上の慰謝料が認められたものを紹介します。

加害者が無免許・飲酒・居眠り運転のうえ赤信号無視で引き逃げをした判例

割烹料理店を営む被害者につき、加害者が仮眠状態・赤信号で高速度で交差点に進入し、被害者に救護措置もとらずに現場を逃走したなどの事情を考慮し、死亡慰謝料として本人分3000万円、夫200万円、合計3200万円を認めた。

仙台地判平28.12.26

上記の裁判では、相場である2800万円(被害者が「一家の支柱」)よりも高額な慰謝料が認められました。

ただしこれほど加害者側に過失がある場合であっても、増額幅は結果的に15%ほどに留まっています。

加害者側に不誠実な態度があった判例

有職主婦(32歳)につき、加害者が公判廷で謝罪したいと述べながら結局謝罪せず、さらに裁判所から示唆を受けたにもかかわらず謝罪しなかったことなどから、死亡慰謝料として本人分2400万円、夫200万円、両親各150万円、合計2900万円を認めた。

さいたま地判平24.10.22

この裁判では加害者側が「直接お会いしてお詫びし、一生謝罪し続ける」と刑事事件の裁判で証言したものの、判決後まったく謝罪や献花をしないなど、不誠実な態度をとっていました。

また、被害者に過失はなく、脳挫傷の致命傷を負ったため家族と言葉を交わせず亡くなりました。

このような事情を考慮し、弁護士基準での相場である2500万円(被害者が母親・配偶者の場合)よりも高額な2900万円という死亡慰謝料が認められました。

ご紹介したケース以外にも慰謝料の増額につながる事由はあるので、まずは弁護士にお問い合わせください。

死亡慰謝料が減額されるケースもある(過失相殺)

死亡事故の発生について被害者にも過失があると認められた場合には、過失の割合に応じて、死亡慰謝料やそのほかに請求できる損害賠償金が減額されます。

このような減額を過失相殺といいます。

例えば、被害者側が信号無視や急ブレーキ、スピード違反など、事故を誘発するような行為をしていた場合には、被害者側にも過失が付くでしょう。

被害者の過失に関する主張は難しいことに注意

死亡事故では、基本的に被害者自身が事故状況について説明できません。

そのため、加害者側が被害者の過失割合が大きくなるような事故状況であったと一方的に主張する可能性があります。

このような場合、被害者側はドライブレコーダーや実況見分調書などを集める必要がありますが、簡単ではありません。

どのような証拠を集めたうえで、どのような主張を行うべきかについては、専門家である弁護士に確認をとることをおすすめします。

過失相殺に関して詳しく知りたい方は『過失相殺とは?計算方法の具体例や判例でわかりやすく解説!』の記事をご覧ください。

死亡事故の示談の流れ

交通事故で被害者が亡くなった場合、相続人が加害者側(またはその保険会社)と示談交渉を行うことになります。

ただし、死亡事故の示談は精神的負担が大きいだけでなく、高額な賠償金が動くためトラブルになりやすいのが実情です。

ここでは、示談の流れと注意点を順に確認していきましょう。

死亡事故の示談の流れ

死亡事故の示談交渉は、以下の流れで進みます。

適切な示談開始時期

葬儀が終わると示談交渉を始められるようになる。

四十九日を過ぎたころが多い。

示談交渉

示談交渉で死亡慰謝料・損害賠償金を交渉、決定。

交渉については相続人または相続人から委任を受けた弁護士が行う。

示談成立

双方が示談条件に合意すれば、合意の内容を記載した示談書を作成する。

不成立の場合は民事裁判などの方法による解決を目指す。

示談金の受け取り

示談書を加害者側に送付し、約2週間~1ヶ月後に示談金の支払いがなされる。

死亡事故は慰謝料・賠償金額が大きくなりがちで揉めやすいため、示談不成立となり民事裁判に発展することもあるでしょう。

裁判となると長期化したり、弁護士費用がさらにかかったりと、被害者にとっても一定の負担増が考えられます。

そのため、示談で解決することが望ましいといえるでしょう。

関連記事

死亡事故の示談で確認しておきたい3つの重要事項

ここでは、死亡事故の損害賠償請求にあたって確認しておくべき重要項目として、以下の点を解説します。

- 死亡事故の損害賠償請求の時効

- 死亡事故の示談書に盛り込むべき内容

- 死亡事故の示談交渉で弁護士に相談するタイミング

(1)死亡事故の損害賠償請求の時効

交通事故で損害賠償を請求する権利には、時効が定められています。

時効までの期間は交通事故で生じた損害によって異なり、死亡による損害については、死亡した日の翌日から5年となります。

2017年4月1日以降に発生した交通事故の場合、時効までの期間は以下のとおりです。

損害賠償請求権の消滅時効(抜粋)

| 損害の種類 | 時効期間 |

|---|---|

| 物損に関する損害 | 事故発生日の翌日から3年 |

| 人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |

| 人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |

| 加害者不明の損害※ | 事故発生日の翌日から20年※※ |

※2017年3月31日以前に発生した事故にも適用される可能性がある。

※※途中で加害者が判明した場合は、判明した日の翌日を起算日とし、物損部分は3年、人身部分は5年で時効となる。

なお、保険会社への保険金の請求は、上記の表にかかわらず起算日から3年で時効となるので注意してください。

死亡事故では、示談交渉や民事裁判に時間がかかることが予想されます。

もし、時効の完成が近づいているのであれば、弁護士に相談し、時効の完成を阻止する措置を行うとよいでしょう。

損害賠償請求権の消滅時効について詳しくは、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご覧ください。

(2)死亡事故の示談書に盛り込むべき内容

死亡事故の示談は基本的に、示談書への署名・捺印をもって成立となります。

特別な事情がない限り追加の賠償請求や再交渉はできないため、示談書の内容はしっかり確認しておく必要があります。

死亡事故の示談書に盛り込むべき主な内容は、以下の通りです。

- 当事者の氏名・住所・連絡先

- 支払金額と支払期日

- 支払方法(振込・分割など)

- 遅延損害金の規定

- 清算条項(今後の請求をしない旨)

これらの内容について、間違いや気になる点がある場合は、署名・捺印前に弁護士に問い合わせるなどして解決しておきましょう。

また、示談成立後に起こりうるトラブルを見据え、示談書に追加の内容を盛り込むべきケースもあります。こうした点についても弁護士に相談しておくと安心です。

(3)死亡事故の示談交渉で弁護士に相談するタイミング

死亡事故でスムーズに十分な慰謝料・賠償金を請求するために、弁護士を立てることもご検討ください。

示談開始後でも途中から弁護士に交渉を任せることはできますが、示談開始前までに依頼をしておくと安心です。

加害者側との示談交渉は、ご遺族自身でも行えますが、死亡事故のような被害の大きい事故の場合、慰謝料や損害賠償金が高額になりやすい分、示談交渉も難航しやすいです。

交渉がうまくいかなければ慰謝料や損害賠償金が数百万〜1000万円以上少なくなってしまう可能性がありますし、交渉時に心無いことを言われるなど精神的に辛い思いをする可能性もあります。

よって、適正な慰謝料額の確認も兼ねて各弁護士事務所が実施している無料法律相談を利用し、弁護士への依頼をあらかじめ検討しておくとよいでしょう。

適切な死亡慰謝料の計算や損害を証明する書類の収集なども、弁護士に任せることが可能です。

弁護士を立てて示談交渉する場合は、弁護士とやり取りする遺族代表を決めておくとスムーズです。

また、弁護士費用特約は被害者やご遺族の保険についている「弁護士費用特約」を使うことで、大幅に軽減されることがあります。

死亡事故の示談でのNG行為

示談交渉では、相手の任意保険会社と慰謝料額や過失割合などを話し合うことになります。示談においては以下のようなNG行為に注意しましょう。

NG(1)保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまう

保険会社は任意保険基準で慰謝料を算定するため、弁護士基準より大幅に低いことがあります。

特に死亡事故の場合、一見高額な提示をされているように思えても、死亡事故の慰謝料・賠償金としては低すぎることもあります。弁護士に相場を確認して、適正な金額か確認しましょう。

NG(2)感情的になってしてしまう

感情的になると、話がこじれてまとまらなくなったり、トラブルに発展したりする可能性があります。

やり取りは必ず書面やメールで残すか、代理人を通じて交渉するのが安全です。

NG(3)慰謝料以外の項目を見落とす

慰謝料以外にも、死亡逸失利益や休業損害など、低めに見積もられやすい費目はあります。

また、例えば「葬儀費用の中に、本来なら請求できるはずのものが含まれていない」といったこともあります。

交渉前に請求すべき費目と相場を整理し、慰謝料以外の費目もしっかり精査しましょう。

NG(4)遺族間で示談金に関する総意をまとめていない

加害者側の話し合いがスムーズに進んでいても、遺族間で「その金額では合意できない」「これ以上交渉が続くくらいなら合意していいのではないか」などと意見が割れてしまうことがあります。

遺族の間でも事前に話をまとめておくと安心です。

死亡慰謝料・賠償金は誰が受け取る?分配ルール

死亡事故の場合、死亡した被害者本人に対する死亡慰謝料・賠償金は相続人が受け取ります。

具体的に、ご遺族の中でも誰が慰謝料・賠償金を受け取るのか、どのように分配するのか見ていきましょう。

死亡慰謝料・賠償金は相続人が受け取る

死亡した被害者本人分の死亡慰謝料を受け取るのは、原則的に相続人です。

配偶者は原則として相続人となります。そのうえで、以下の順に相続人が検討されます。

| 優先順位 | 相続人 | 具体例 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 実子・養子など |

| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 実父母・養父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 異父母兄弟も含む |

例えば、被害者に妻と子2人がいれば、その3人が相続人となります。

被害者が独身で両親がいれば、両親が相続人となります。

被害者が独身で両親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

固有の死亡慰謝料を請求できる遺族とは

交通事故の死亡事故では、相続人に当たるかどうかとは別に、一部のご遺族も固有の慰謝料を請求できます。

被害者が死亡したことで、ご遺族も精神的苦痛を味わうことになるためです。

固有の慰謝料を請求できるのは、以下の1または2に該当する遺族です。

慰謝料を受け取れる近親者

- 被害者の父母、配偶者、子(民法711条)

- 被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視し得べき身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者(最高裁判所昭和49年12月17日判決)

兄弟姉妹や内縁の妻・夫などでも、民法で定められた近親者と同視しうるような関係があると認められた場合は慰謝料が支払われる可能性があるのです。

具体例としては、被害者から長きにわたり庇護されてきた義理の妹・被害者を慕っていた幼い弟について、遺族固有の慰謝料請求権を認めた裁判例があります。

交通死亡事故の被害者の近親者が慰謝料をもらえるケースについては、関連記事『交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場』でも解説しているので、あわせてお読みください。

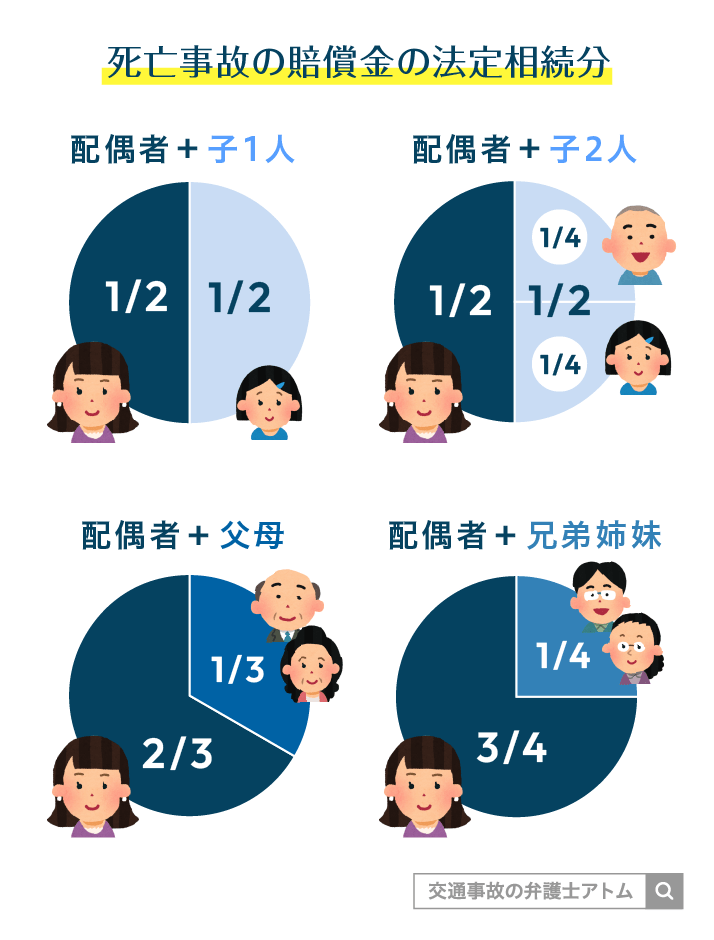

相続人間での死亡慰謝料・賠償金の分配方法

被害者本人分の慰謝料・賠償金をだれがどのような分配で受け取るかは、以下の方法で決められます。

- 遺産分割協議で決める

- 遺言状の内容に従う

- 法定相続分に沿う

法定相続分に従う場合の分配方法は、以下の通りです。

| 相続人の構成 | 相続分の目安 |

|---|---|

| 配偶者+子1人 | 各1/2ずつ |

| 配偶者+子2人 | 配偶者1/2、子2人で1/2(各1/4) |

| 配偶者+父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |

| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

たとえば、妻と父母を残して死亡した被害者について、本人分の死亡慰謝料が2400万円だったとします。

この場合、法定相続分に沿うと、被害者本人分の金額のうち妻が受け取るのは1600万円(2400万円の2/3)、父母が受け取るのは各自400万円(2400万円の1/3を2人で等分)です。

遺産(死亡慰謝料・死亡逸失利益)の分割や相続人の決め方は、以下の記事でより詳しく解説しているので確認してみてください。

遺産分割の関連記事

死亡事故の保険金や慰謝料の税金は?

交通事故で被害者が亡くなった場合、賠償金とは別に複数の保険金を受け取れる可能性があります。

ただし、保険の種類によって支払条件や課税の扱いが異なります。

死亡慰謝料に税金がかかるのか?も合わせて確認しておきましょう。

死亡事故で受け取れる保険金の種類

交通事故で受け取れる保険金としては、以下のものが挙げられます。

- 被害者の自動車保険

- 人身傷害保険

- 搭乗者傷害保険

- 生命保険

人身傷害保険は、保険加入時に設定した金額を上限として、交通事故による慰謝料・賠償金を保険金として受け取れるものです。

過失相殺されないので、過失相殺による減額が大きい場合に使うと役立ちます。

ただし、加害者側から受け取る慰謝料・賠償金と性質が同じであるため、二重取りにならないよう相殺される点には要注意です。

搭乗者傷害保険は所定の金額を保険金として受け取れるものです。搭乗者傷害保険と生命保険は慰謝料・賠償金とは性質が違うため、これらと相殺はされません。

死亡慰謝料や保険金に税金はかかる?

死亡慰謝料やその他の賠償金は原則として非課税であり、所得税・相続税はかかりません。

ただし、以下の保険金は収入と同等に考えられ、課税対象となることがあります。

- 搭乗者傷害保険の死亡保険金

- 自損事故保険の死亡保険金

- 人身傷害保険の被害者の過失割合に相当する部分の保険金

- 生命保険金

慰謝料に生じる可能性がある税金について詳しく知りたい方は、『交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の原則と確定申告の要否について解説』の記事をご覧ください。

死亡慰謝料や死亡事故の保険金に関するよくある質問

次に、死亡慰謝料に関するよくある質問にお答えしていきます。

Q.自動車保険と生命保険の両方から保険金はもらえる?

交通死亡事故の被害者については、相手の自動車保険による損害賠償金と、加入している生命保険からの保険金の両方が受け取れます。

なぜなら、生命保険の保険金は支払った保険料の対価であり、損害賠償金とは性質が異なるためです。

Q.生活保護受給者が死亡慰謝料を受け取るとどうなる?

死亡事故の慰謝料に限らず、生活保護受給者が保険金を受け取った場合には、原則として交通事故後に受け取った保護費を福祉事務所の定める額で返還しなければなりません。

補償の性質を持つ慰謝料であっても、生活保護法の定める「資力」にあたり、一時的な収入があったとみなされるためです。

なお、保護費は必ずしも全額返還しなければならないというわけではありません。返還する金額に関しては、将来の自立助長を踏まえて決定されます。

自治体によっては機械的に保護費の全額返還を指示される場合もあるようですが、その場合もすぐに返還せず、まずは弁護士やケースワーカーに相談するとよいでしょう。

Q.死亡事故の損害賠償請求をするには、相続人全員の同意が必要?

原則的には、相続人全員の同意が必要です。

ほか相続人の同意が得られていない状態で、一人で保険会社に自身の相続分を請求しても、相手にしてもらえません。

基本的には相続人全員の代表者を選出するか、相続人全員で弁護士に委任するかになります。

もしも損害賠償請求をしたくないという相続人がいる場合は、「この事故に関して、私は一切損害賠償請求をしない」という念書などが必要になります。

Q.死亡事故の示談交渉はいつ始まる?

示談交渉は、葬儀が終わり、すべての損害が確定したタイミングで開始できます。

ただし、一般的には葬儀後すぐに示談交渉を始めるよりも、四十九日を過ぎたあたりで開始することが多いです。

すべての損害が確定する前に示談してしまうと、あとから追加の損害が発覚しても請求できない可能性が高いです。

そのため、早くても葬儀前に示談交渉をするのは避けましょう。

死亡慰謝料の請求は弁護士にご相談ください

死亡慰謝料を請求する際は、弁護士への相談・依頼を一度ご検討ください。

ここからは、死亡慰謝料の請求について弁護士に依頼するメリットや、実際の増額事例を紹介していきます。

死亡慰謝料について弁護士に相談するメリット

メリット(1)加害者側との交渉を一任できる

弁護士に依頼すると、法律の専門家としてご遺族の代わりに加害者側との交渉を弁護士が請け負います。

近親者が亡くなった悲しみの中で、加害者側と示談交渉を行うのは負担が大きいでしょう。

とくに、死亡事故は賠償額が高額になるぶん示談交渉が難航することが多く、その点からもご遺族の負担が重くなることが予想されます。

弁護士に依頼して交渉を任せることで、被害者側の負担を軽くすることができるのです。

また、もし示談交渉が決裂し、民事裁判に臨まなければならない場合も、必要な手続きを弁護士に任せることができます。

加害者側との交渉に振り回されないためにも弁護士への相談をご検討ください。

メリット(2)死亡慰謝料や損害賠償金の増額が期待できる

弁護士が示談交渉をおこなうことで死亡慰謝料やそのほかの損害賠償金について増額が見込めることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

加害者側の任意保険会社が用いる「任意保険基準」で計算した死亡慰謝料は、「弁護士基準」で計算した死亡慰謝料の半分~3分の1程度の金額にとどまる場合もあり、十分な金額とは言えません。

また、死亡慰謝料以外に請求できる損害賠償金についても、相場より低い金額を提示してくる可能性があります。

しかし、ご遺族自身で相場の死亡慰謝料や損害賠償金を支払うよう求めても、加害者側の任意保険会社が受け入れることは少ないでしょう。

弁護士が示談交渉を行えば、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れ、態度を軟化させる傾向にあります。

よって、示談交渉段階から適正な死亡慰謝料や損害賠償金を受け取りたい、相手方の提示額から増額させたいときは、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に依頼して死亡慰謝料が増額された事例

実際にアトム法律事務所で解決した事案のうち、死亡事故の損害賠償金増額を実現した事故を紹介します。

この事故は、信号無視のトラックが軽自動車に突っ込み、軽自動車を運転していた女性が亡くなったという痛ましい事故です。

加害者側の刑事裁判に不服を感じたご遺族が、民事の損害賠償で報いることはできないかとアトム法律事務所のLINE無料相談から相談いただいたのがきっかけでした。

弁護士はご遺族の意向を尊重し、着手段階から民事訴訟を前提とした活動を開始しました。裁判所からは、被害者本人とご遺族への慰謝料を裁判基準まで増額し、さらに遅延損害金と弁護士費用を上乗せした和解案の提示を受けたのです。

その結果、当初の保険会社提示額から1000万円以上増額した3200万円にて和解に至りました。

死亡事故は被害者遺族にとって非常に無念なものです。突然命を奪われた被害者本人とご遺族の想いを十分に理解し、最善のサポートをいたしました。

アトム法律事務所では重傷・死亡事故についても多くの解決ノウハウを持っていますので、気兼ねなくお問い合わせください。

なお、「交通事故の解決実績」のページではその他の事故解決実績をまとめていますので、アトム法律事務所の解決実績を知りたい方はご一読ください。

弁護士費用の負担軽減方法がある

弁護士費用特約があれば、保険約款にもとづいて弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。多くの場合で約款の範囲は300万円程度となっていることが多く、被害者が支払う弁護士費用の負担を大きく減らすことが可能です。

弁護士費用特約の利用可否は、保険会社の契約状況を確認してみてください。

関連記事『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』では、交通事故における弁護士費用の相場や内訳について解説しています。弁護士費用にご不安がある方は参考にしてみてください。

電話・LINEによる無料法律相談のご案内

アトム法律事務所では、無料法律相談の予約を24時間365日受け付けています。

死亡事故の慰謝料に関してお悩みであれば、まずはお気軽にお問合せください。交通事故に精通した弁護士が疑問にお答えし、適切なアドバイスが可能です。

相談は電話・LINEで実施しているため、さまざまな手続きで忙しく、来所する時間が取れないご遺族の方も、手軽にご利用いただけます。

相談のみのご利用や、セカンドオピニオンとしてのご利用でも大丈夫です。皆様からのお問合せをお待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了