過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説

過失相殺(かしつそうさい)とは、交通事故の過失割合に応じて損害賠償金が減額されることです。

自身に過失がある場合は、受け取れる損害賠償金に過失相殺が適用されるだけでなく、加害者に対して損害賠償金を支払わなければならないこともあります。

この記事では、過失相殺とは何かや具体例を交えた過失相殺の計算方法、過失相殺が争われた裁判例、過失相殺による減額をカバーしたり減らしたりする方法などを解説します。

目次

過失相殺とは?わかりやすく解説

過失相殺とは、被害者にも過失割合がついた場合、民法第722条に基づき、過失割合の分だけ損害賠償金が減額されることです。

被害者にも過失がある場合、損害賠償金の全額を加害者が負担するのは公平ではありません。

そうした不公平を解消するために、過失相殺が適用されます。

- 過失割合:交通事故が起きた責任割合が、加害者側と被害者側のそれぞれにどれくらいあるのか示したもの。

「加害者:被害者=80:20」などの形で表される。 - 過失相殺:自身についた過失割合分、受け取れる賠償金が減額されること。

過失相殺の根拠となっている、民法第722条の条文は以下のとおりです。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法第722条2項

過失相殺の計算を具体例で解説

過失相殺では、自身についた過失割合分、損害賠償金が減額されます。

過失相殺の計算方法

過失相殺による損害賠償金の変化は、以下のような計算式で導かれます。

過失相殺後の損害賠償金

過失相殺前の損害賠償金 × (1 - 自身の過失割合)

なお、物損事故でも、人身事故でも、過失相殺の基本的な考え方は共通です。

過失割合10対0なら過失相殺は生じない

計算式を見ればわかるように、被害者の過失が0割であれば、過失相殺による減額は発生しません。具体例をもとに見ていきましょう。

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 100% | 0% |

| 請求額 | 80万円 | 200万円 |

| 過失相殺後の金額 | 0万円 | 200万円 |

まず加害者は、過失が10割あるため請求できる金額は10割減額されます。

したがって、過失相殺後の金額は80万円×(1ー1)=0万円です。

つまり、過失が10割あると過失相殺により、加害者側は被害者側に損害賠償金を請求できないということです。

続いて被害者は、過失が0割となりますので、請求額は200万円×(1ー0)=200万円 となり、損害額を満額請求できることになります。

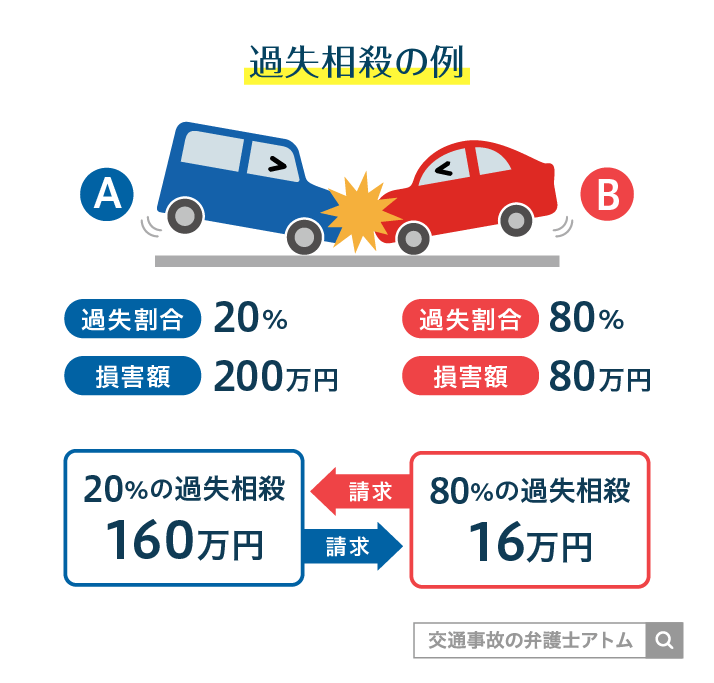

計算の具体例(1)過失割合8対2の過失相殺

実際に、過失割合が8対2の場合における具体例を見ていきましょう。

過失割合8対2における過失相殺の具体例は、次のとおりです。

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 80% | 20% |

| 請求額 | 80万円 | 200万円 |

| 過失相殺後の金額 | 16万円 | 160万円 |

まず加害者には、過失が8割あるため請求できる金額は8割減額されます。

したがって、過失相殺後の金額は80万円×(1ー0.8)=16万円です。

続いて被害者は、過失が2割あるため請求額が2割減額されます。

したがって、請求額は200万円×(1ー0.2)=160万円です。

このような事故の場合、損害賠償金の支払い方には以下の2通りの方法があります。

- クロス払い

加害者の保険会社が被害者に160万円、被害者の保険会社が加害者に16万円支払う - 相殺払い

加害者の保険会社が被害者に144万円支払う

クロス払いとなっても、16万円については加害者自身の保険や被害者の自賠責保険によってカバーされていることが多いです。

よって、被害者自身に金銭の負担が生じることはまれです。

もっとも、被害者が自身の対人賠償責任保険を利用して加害者に賠償することになった場合は、保険の等級が下がります。

計算の具体例(2)過失割合9対1の過失相殺

つぎに、過失割合が9対1の場合における具体例を見ていきましょう。

過失割合9対1における過失相殺の具体例は、次のとおりです。

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 90% | 10% |

| 請求額 | 80万円 | 200万円 |

| 過失相殺後の金額 | 8万円 | 180万円 |

まず加害者には、過失が9割あるため請求できる金額は9割減額されます。

したがって、過失相殺後の金額は80万円×(1ー0.9)=8万円です。

続いて被害者は、過失が1割あるため請求額が1割減額されます。

したがって、請求額は200万円×(1ー0.1)=180万円です。

わずかな過失の差が賠償額に大きな影響を与える

損害額が同じ200万円でも、過失割合が8対2の160万円、9対1の180万円では、20万円の差が生じます。

過失割合がわずか1割違うだけで、過失相殺による最終的な賠償額に差がでるため、過失割合の正当な主張は極めて重要です。

納得のいかない提示や一方的な主張を受けた場合には、早めに交通事故に強い弁護士へ相談し、本来受け取れるべき賠償額を守る行動をとりましょう。

過失割合はどのように・いつ決定する?

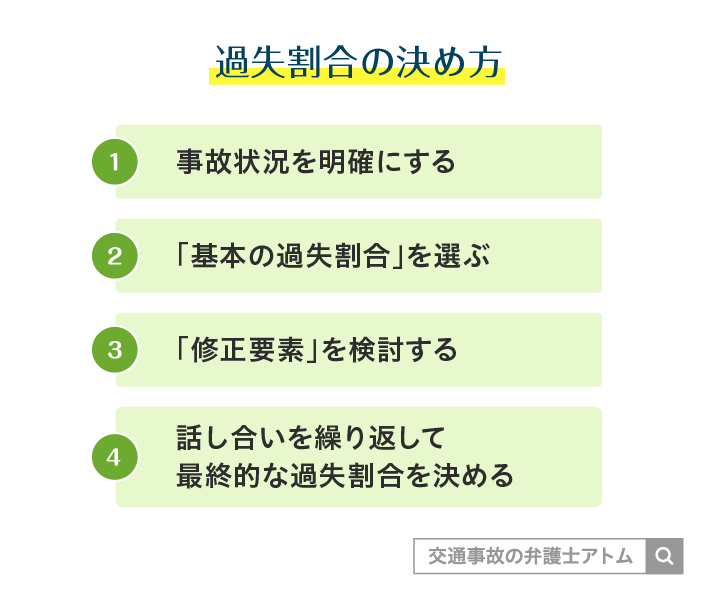

過失相殺の基本となる過失割合については、以下のような流れにより、示談交渉による話し合いの時点で決定します。

過失割合を決める流れ|事故状況から

過失割合は、「事故状況を明確にし」、「事故状況に沿った基本の過失割合を決め」、「基本の過失割合に修正要素を加える」という流れで決められます。

基本の過失割合は、事故がどのように起こったかを体系化した書籍「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 別冊判例タイムズ38号」を参考にして決定されます。

例えば、車同士で後ろから追突された、という事故では、基本的な過失割合として以下のようなものが考えられるでしょう。

- 信号待ちで停止しているところ、後ろから追突されたら10:0

- 追突された車がUターン中だったのなら8:2

- 追突された車が急ブレーキをかけていたのなら7:3

これらの基本の過失割合に、以下のような修正要素を加味して、最終的な過失割合が算定されます。

- 信号無視、飛び出し、スピード違反などの過失があったか

- 事故場所は幹線道路だったか、または住宅街や商店街だったか

- (被害者が歩行者や自転車の場合)

事故当時は夜間だったか、被害者は児童や高齢者か

具体的な過失割合については、交通事故に詳しい弁護士に確認した方が早く的確な過失割合がわかります。

たとえばアトム法律事務所では、無料相談の中で過失割合の確認ができる場合もあります。

過失割合の関連記事

過失割合は示談交渉時の話し合いで決定する

最終的に過失割合が何対何になるかは、示談交渉における当事者間の話し合いで決まることとなるでしょう。

基本的には、事故後に相手方保険会社の担当者から過失割合に関して連絡があります。

事故態様について争いがない場合は、事故後すぐまたは物損の示談時に過失割合が決定することがほとんどです。

一方で事故態様について争いがある場合は、物損の示談時に「過失は〇:〇でよろしいですか」という打診があることが多いです。

事故相手から言われた過失割合に同意していい?

事故態様について、あなたが納得しているのであれば、同意しても問題ありません。

ただし、ここで決まった過失割合を後から覆すのは難しく、また一見いい内容であっても、専門家から見れば到底納得できない内容になっている可能性もあります。

もし過失割合に不安があれば返事は保留にし、いったん弁護士に相談するのがよいでしょう。

交通事故の過失相殺に納得いかない場合の対処法

過失相殺は、受け取れる損害賠償金に何十万円単位で影響してくることもあります。

過失相殺に納得いかない場合の対処法について解説していきます。

客観的な証拠があれば過失割合の交渉も可能

相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合、事故状況に関する証拠があれば過失割合を変更させられる可能性があります。

事故状況に関する証拠としては、以下のようなものがあります。

- ドライブレコーダーの画像

- 事故現場付近の防犯カメラ映像

- 事故目撃者の証言

- 警察による実況見分調書

逆に言えば、客観的な証拠が無いような場合・ただ割合の数字に納得がいかない、というような場合に過失割合を変更させることは難しいです。

もっとも、「過失割合が8:2のところ9:1にするかわり、慰謝料については妥協する」というような示談交渉自体は可能です。

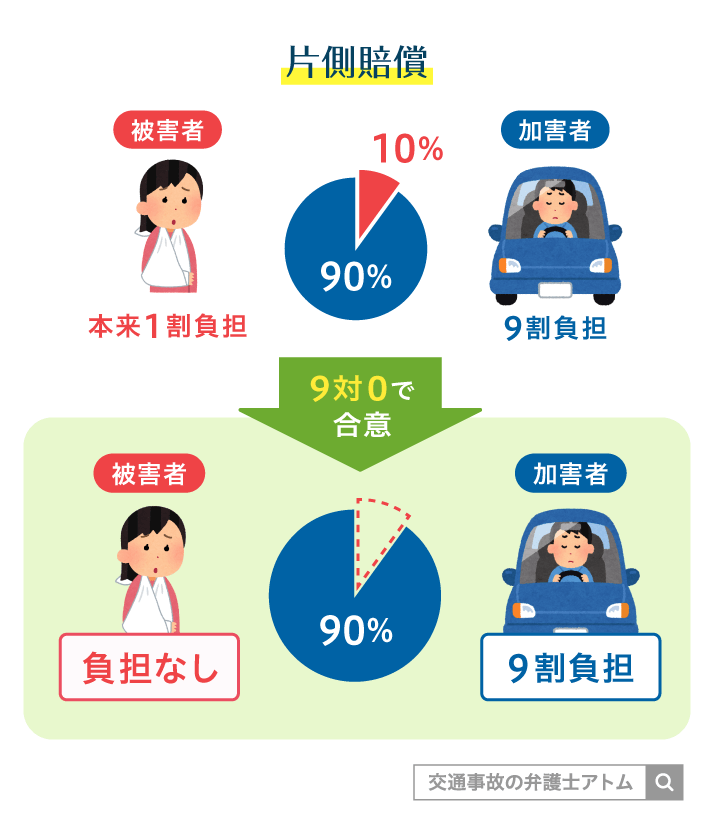

片側賠償を目指す

過失割合に納得がいかない場合には、示談交渉時において「片側賠償」を目指すのも一つの手です。

片側賠償とは「90:0」「80:0」など、被害者・加害者双方の過失割合を足しても100にならないものを指します。

過失割合を90:0とした場合

- 被害者が被った損害賠償金が500万円のとき、過失相殺によって実際に受け取れる金額は450万円になる(500万円の10%減額)

- 加害者が被った損害賠償金が100万円のとき、過失相殺によって受け取れる金額は0円になる

どのような場合に片側賠償になるのか、片側賠償の過失相殺はどのように適用されるのかは、『交通事故の過失割合9対0(片側賠償)とは?片賠のメリットや過失相殺の計算例』でさらに詳しく解説しています。

示談交渉で損害賠償金自体を上げる

過失割合を下げることが難しそうなら、損害賠償金自体を増額させることがおすすめです。

たとえば過失割合3割の場合、損害賠償金が300万円なら過失相殺後の金額は210万円です。しかし、損害賠償金が400万円になれば、過失相殺後の金額は280万円となり、受取額が上がります。

加害者側が提示してくる損害賠償額は元々低く計算されている傾向があります。

過去の判例に基づく法的正当性の高い方法で計算すれば、もっと高い金額を請求できることがあるので、損害賠償金の増額交渉も検討してみてください。

関連記事

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?

【参考】加害者側が主張する過失相殺が覆された判例

ここからは、加害者側が主張する過失割合や過失相殺が、裁判で覆された判例を紹介します。

過失相殺の交渉での参考にしてみてください。

過失割合が6:4→10:0になった裁判例

名古屋地裁平成29年8月22日判決 平成25年(ワ)第5106号

信号のない交差点で右折した加害者の自動車が、左方から直進してきた被害者の自転車の右後方に衝突した交通事故。

加害者は自動車側が優先道路である信号機のない交差点で起こった事故であると主張し、過失割合を60:40と主張していた。

裁判所の判断

「…原告には過失相殺されるほどの落ち度は認められない」

名古屋地平29.8.22

- 加害者は右折する際、左右に注意する安全配慮義務を負っていたのに、これを怠り、漫然とハンドルを切った

- 事故は被害者の自転車が交差点を渡り切った辺りで起きている

- 被害者は後方から加害者の自動車に接触させられた

損害賠償額

1265万1383円

過失割合が75:25→10:0になった裁判例

京都地裁平成21年8月10日判決 平成21年(ワ)第95号

直進していた加害者の自動車が、進路左前方を歩行中の歩行者に衝突した死亡事故。

加害者は歩行者が路側帯ではなく車道を歩行していたと主張し、過失割合を75:25と主張していた。

裁判所の判断

「…上記事実を過失相殺における被害者の過失と認めるのは相当でなく、…」

京都地平21.8.10

- 加害者は脇見をしており、著しい前方不注意があった

- 歩行者は路側帯の中ではなく、車道の中に約0.5m入った所を歩行していた

- 路側帯は、中に段差もあったため、歩行者が安全かつ円滑に歩行できる部分が狭かった

- 被害者は高齢(当時81歳)だった

損害賠償額

3872万6544円

過失割合が10:0になった裁判例

東京地裁八王子支部平成16年8月27日判決 平成15年(ワ)第1555号

センターラインのない市道で、加害者の自動車が被害者の電動自転車と正面衝突した死亡事故。

加害者は、被害者が右側通行をしており、加害者の前に飛び出してきたとして大幅な過失相殺が認められるべきと主張していた。

裁判所の判断

「…被害者が被告車の前に飛び出したとの被告の主張は認められない。」

東京地裁八王子支部平16.8.27

- 加害者の供述内容の変遷からすると、被害者が道路中央寄りに寄っていって衝突したとは認められない

- 被害者は右側通行をしていたが、加害者は事故現場より26.3m手前の時点でそのことに気づいており、衝突を回避することは可能だった

損害賠償額

1091万5685円

過失相殺による減額をカバーする方法

過失割合による減額は、保険を利用することでカバーすることも可能です。過失相殺されたままだと慰謝料を十分受け取れなかったり、治療費や車の修理費の一部が自己負担になってしまったりします。

過失相殺をカバーする方法を確認していきましょう。

(1)人身傷害保険を利用する

人身傷害保険を利用すると、過失相殺による減額をカバーできます。

人身傷害保険は被害者が加入する自動車保険のひとつで、被保険者やその家族が交通事故で死傷した場合、設定金額を上限に実損害額を受け取れるものです。

人身傷害保険の保険金に対しては、過失相殺による減額はなされません。

そのため、人身傷害保険を利用すれば過失相殺による減額分をカバーできるのです。

人身傷害保険の利用によって保険の等級が下がることがない点もポイントです。

人身傷害保険について詳しくは、『人身傷害保険ってどんな保険?慰謝料はいくら?計算方法を紹介』の記事もご覧ください。

(2)被害者請求で自賠責保険からお金を受け取る

被害者側の過失割合が大きい場合は、「被害者請求」という方法により加害者側の自賠責保険会社に賠償請求すると、過失相殺による減額幅が抑えられることがあります。

被害者請求とは

交通事故の損害賠償金には「加害者側の任意保険の支払い分」と「加害者側の自賠責保険の支払い分」があり、多くの場合はすべてまとめて加害者側の任意保険会社から支払われます。

しかし、自賠責保険の支払い分を加害者側の自賠責保険会社に直接請求することも可能です。これを、被害者請求といいます。

被害者保護の考え方から、自賠責保険では過失相殺による減額が制限されています。

被害者請求で受け取れる賠償金については、過失が7割未満なら過失相殺はされず、7割以上でも過失相殺の減額幅が抑えられるのです。

表1|傷害分に対する過失相殺

傷害分とは治療関係費・入通院慰謝料・休業損害のこと。

| 被害者の 過失割合 | 過失相殺 |

|---|---|

| 7割未満 | 過失相殺なし |

| 7割以上10割未満 | 2割減額 |

表2|後遺障害分・死亡分に対する過失相殺

後遺障害分とは後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益のこと。死亡分とは死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬祭関係費のこと。

| 被害者の 過失割合 | 過失相殺 |

|---|---|

| 7割未満 | 過失相殺なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 |

たとえば、被害者の過失割合が6割の場合、以下の2パターンのうち(2)の方がかえって受取額が大きくなる場合があるのです。

- 加害者側の任意保険会社に、任意保険の支払い分も自賠責保険の支払い分も両方請求し、その合計額が6割減額される

- 被害者請求で自賠責保険の支払い分のみを請求し、過失相殺が適用されない

具体例

被害者の過失割合が6割、被った損害賠償金が130万円(自賠責分が120万円、任意保険分が10万円)の場合

- 加害者側の任意保険会社に130万円一括で請求した場合

130万円に6割の過失相殺が適用されるので、実際の受取額は52万円 - 加害者側の自賠責保険に120万円を被害者請求した場合

自賠責保険では過失割合7割未満だと過失相殺されないので、120万円受け取れる

実際に試算してみて被害者請求をした方が金額が大きくなる場合は、被害者請求をした方が良いでしょう。

被害者請求についてさらに詳しくは、関連記事『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』も参考にしてみてください。

過失相殺に関するよくある質問

続いて、過失相殺についてよくある以下の疑問にお答えします。

Q.自分の自動車保険を使うときも過失相殺される?

過失相殺は、自分の自動車保険から受け取る保険金に対しては適用されません。

たとえば人身傷害補償特約では、設定金額を上限とした実損害額が、過失相殺なしに支払われます。

車両保険や搭乗者傷害保険などにも、過失相殺は適用されません。

ただし、被害者側の過失が大きすぎる場合にはそもそも保険を利用できないことがあります。詳しくはご加入の保険の約款をご確認ください。

Q. 過失相殺と損益相殺の違いとは?

過失相殺と混同しがちな制度として「損益相殺」があります。

損益相殺は、損害賠償金が減額されるという点は過失相殺と共通していますが、損害の填補として既に受け取った金銭を減額するという減額の内容が異なります。

過失相殺で減額されるのは、損害の公平な分担が理由ですが、損益相殺で減額されるのは実際の損害額以上の金額を受け取らないようにする二重取りの禁止が理由です。

そのため、被害者側に過失がなく、過失相殺による減額がないケースでも、損益相殺による減額があるケースもあるので注意が必要です。

損益相殺の具体例としては、損害賠償金を受け取る前に、以下のような保険給付を受け取っていた場合が考えられます。

- 自賠責保険金

- 政府保障事業のてん補金

- 自分が加入している自動車保険から受け取った人身傷害保険金

- 治療費の健康保険負担分

- 労災保険給付 など

Q. 慰謝料額が弁護士基準の80%となったが、これは過失相殺?

示談交渉中に、事故相手方が「慰謝料は弁護士基準の80%で」などと言ってくることがありますが、これは過失相殺とは別ものです。

話し合いによる示談交渉では、慰謝料や休業損害といった損害について「満額の90%、80%…」と徐々に減額されていくのが一般的です。

そうやって減額された損害の合計額について、さらに過失相殺で何割か差し引く、という順番になります。

交通事故の過失相殺に関する注意点

交通事故の過失相殺では、以下の注意点があります。

- 一見過失がなさそうでも、過失割合がつくケースがある

- 過失相殺で加害者への支払いが発生することがある

- 子供でも過失相殺されることがある

それぞれについて見ていきましょう。

一見過失がなさそうでも、過失割合がつくケースがある

被害者側に過失がない場合、つまり過失割合が「被害者:加害者=10:0」の場合は、基本的に過失相殺は適用されません。

ただし、一見過失がなさそうでも、実は過失割合がついて過失相殺されてしまうケースもあります。具体例を挙げると次の通りです。

- 被害車両に同乗していた場合

- ペットが交通事故に遭った場合

- 非接触事故の場合

それぞれについて、詳しく解説します。

関連記事

交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説

被害車両に同乗していた場合

家族や友人・知人の車に乗せてもらっており、同乗者の立場で交通事故に遭った場合、過失割合は運転者につくのが基本です。

ですので、原則的には同乗者の過失割合は0になります。

ただし、以下の場合には同乗者にも事故当事者の一人として過失割合がつく可能性があります。

- 運転者が飲酒した状態や無免許の状態であることを知りながら同乗した場合

- 安全運転を妨げるような行為をした場合

- 危険運転をあおった場合

同乗者に賠償責任が生じるケースは『事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料請求先は?友達の車に乗っていて責任を負う?』の中でも詳しく解説しています。

ペットが交通事故に遭った場合

ペットが交通事故に遭った場合、ペット自身に過失割合はつきませんが、ペットの保護監督責任を持つ飼い主に過失割合がつき過失相殺が適用されることはあります。

なお、ペットの被害で飼い主が精神的苦痛を受けても物損事故として扱われるため、原則として慰謝料を請求することはできません。

例外的に慰謝料が認められた事例もありますが、基本的には裁判が必要になるでしょう。

物損事故・物損被害における慰謝料請求については、『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』で解説しているのでご確認ください。

非接触事故の場合

前方にいた車や人との接触を避けようとして転倒したような非接触事故の場合でも、以下のような事実が認められれば被害者側に過失割合がつきます。

- もっと早く、安全に接触を避けることが可能だった

- 速度違反をしていた

非接触事故の過失割合については、以下の関連記事も参考にしてみてください。

関連記事

過失相殺されても加害者への支払が発生することがある

被害者の過失割合が小さくても、加害者の被った損害の方が高額な場合、被害者の方が多く損害賠償金を支払うことになります。

たとえば過失割合が加害者:被害者=80:20の場合で、加害者の損害賠償金が1000万円、被害者の損害賠償金が100万円だったとしましょう。

加害者から被害者に請求できる金額は200万円、被害者から加害者に請求できる金額は80万円となります。双方の金額を差引きすると、被害者の方が120万円多く支払うことになるのです。

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 80% | 20% |

| 損害額 | 1000万円 | 100万円 |

| 過失相殺後の金額 | 1000万円×20% =200万円 | 100万円×80% =80万円 |

| 受け取る金額 | 200万円ー80万円 =120万円 | 0円 |

加害者が高級車を運転していたというようなケースでは、被害者よりも加害者の請求額が上回る可能性があるのです。

子供が被害者でも過失相殺されることがある

被害者が子どもでも、子どもに「事理弁識能力」が備わっていると判断されると、子どもにも過失割合が認められ、過失相殺の対象となります。

事理弁識能力

危機を察知して回避する能力をいい、裁判では、5〜6歳以上の子どもであれば認められる傾向にある。

「事理弁識能力」がまだ備わっていない子供については、過失と認められる行為があっても過失相殺の対象とはなりません。

子供に事理弁識能力がない場合、保護者に過失がつくことも

子供に「事理弁識能力」がなくても、その子供と身分上・生活上一体をなしている保護者に過失が認められる場合には、その過失を考慮して過失相殺が適用されることがあります。

具体的には、親が目を離した隙に子供が道路に飛び出してしまったケースでは、保護者である親の過失を考慮して過失相殺がおこなわれるでしょう。

子供に過失割合がつくような交通事故については、『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』で詳しく解説しています。

過失相殺に納得できないなら弁護士に相談しよう

過失相殺は受け取れる損害賠償金額に大きく影響する重要なものです。だからこそ、加害者側の任意保険会社も過失相殺についてはシビアに交渉してくるでしょう。

もしも過失相殺に関して少しでも疑問や不安があるのなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

ここからは、その理由について紹介します。

弁護士なら法的知識に基づいた正しい過失割合を主張できる

弁護士に相談・依頼すると、示談交渉において法的根拠に基づいた過失割合を主張できるようになります。

過失割合は事故状況をもとに、過去の判例なども参考にしながら柔軟に算定するものなので、確固たる答えがあるわけではありません。

その中で実際の事故状況に沿った適切な過失割合を算定するためには、専門知識が必要です。

被害者ご自身が専門書や過去の判例などを調べて過失割合を算定しても、加害者側の任意保険会社は根拠に欠けるとして受け入れないでしょう。

一方、専門家である弁護士による法的根拠のある主張であると、加害者側も認めることが多いのです。

実際、「弁護士が出てきたら被害者側の主張を受け入れる」という方針を取る保険会社もいます。

示談交渉を有利に進め、適切な過失割合とするためには、弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士費用が心配な方へ

通常、弁護士に示談交渉を依頼するためには費用がかかります。

しかし「弁護士費用特約」を使えば、保険会社が一定の弁護士費用を支払ってくれるので、自己負担が0円で済むことも多いです。

弁護士費用特約が使えない場合でも、アトム法律事務所なら着手金が原則無料となります。

相談だけでも過失相殺や示談交渉のポイントなどを聞けるので、ひとまず一度、使える弁護士費用特約の有無を確認し、弁護士事務所に問い合わせてみると良いでしょう。

弁護士なら過失割合の交渉以外のメリットも多い

交通事故に関して弁護士に相談・依頼するメリットは、適切な過失割合で示談することにより不必要な減額を防ぐこと以外にも複数存在します。

弁護士に依頼・相談するメリットは、たとえば以下の通りです。

- 示談交渉がスムーズに成立することにより、早く損害賠償金を受け取れる

- 弁護士基準で計算した金額での示談交渉により、受け取れる損害賠償金の増額が見込める

- 被害者が自分で保険会社とやり取りする必要がなくなるので、精神的負担を減らし、治療やリハビリ、日常生活への復帰に専念できる

- 賠償金減額につながる行動を指摘し防いでくれる

- 賠償金を増額すべき事情がある場合、増額幅が最大になるよう交渉してもらえる

- 適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

弁護士に相談・依頼するメリットは『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』で詳しく解説しています。

アトム法律事務所はご依頼者様満足度90%超え|口コミをご紹介

アトム法律事務所では、交通事故事案に関する豊富な解決実績と丁寧な対応により、ご依頼者様満足度90%以上となっております。

初めての弁護士相談で不安な方、「この程度の相談でも良いのか?」と躊躇している方でも、まずはお気軽に電話・LINE相談・メール相談をご利用ください。

以下にご依頼者様からのお手紙の一部を紹介します。より多くのお手紙や解決実績を確認したい場合は、『ご依頼者からのお手紙』『交通事故の解決事例』をご覧ください。

思っていた金額の倍以上の示談金を交渉していただき、感謝に耐えません。依頼していなければ、10分の1程度の示談金になったであろうと考えると、依頼して本当によかったと思います。

無料相談の時から、よく話しを聞いて下さり、信頼できると思い、貴所に決めました。突然の交通事故で何をしたら良いかわからず、困っていましたが、特に交通事故訴訟にも強いとありましたので、安心してお任せしました。契約後も変わらず、丁寧な対応と迅速な対応により思っていたより早く、損害賠償を受け取る事ができました。

初めての交通事故で、保険会社とのやりとりがわからず、保険会社からの金額も妥当なものかわらなかったので相談しました。結果、4倍もの金額が出て、おどろきました。本当にありがとうございました。

無料相談の流れとご案内

【電話相談の場合】

- 以下バナーよりアトム法律事務所にお電話ください。

- 専任のオペレーターがご相談内容やご状況をお伺いします。

- 改めて、弁護士からお電話いたします。

【LINE相談の場合】

- 以下バナーより、アトム法律事務所をおともだち登録してください。

- 無料相談に関するご説明が届きます。その後にご相談内容を入力しお送りください。

- 弁護士が返信いたします。

【メール相談の場合】

- 以下バナーよりメールフォームを入力し、ご送信ください。

- 無料相談に関するご説明が届きますので、ご確認ください。

- 改めて、弁護士がご返信いたします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了