過失割合の修正要素はどのようなものがある?事故類型別に紹介

この記事でわかること

修正要素とは、交通事故の過失割合を変動させる細かな事情(夜間、著しい過失、重過失など)のことです。

修正要素には、被害者の過失を増加させる加算要素と、被害者の過失を減少させる減算要素があります。

交通事故で請求できる損害賠償金は、過失割合分が減額される(過失相殺される)形になり、過失割合が1割増えれば、損害賠償額は1割減ります。

そのため被害者としては、過失割合を減少させる減算要素よく知っておかないと、最終的にもらえる示談金が少なくなってしまう可能性があるのです。

様々な修正要素にはどのようなものがあるのか、本記事で事故類型ごとに具体例をご紹介します。

目次

過失割合の修正要素とは?

交通事故で、被害者と加害者それぞれにどのくらいの責任があるかを示した割合のことを過失割合と言います。

この過失割合を決定する際に欠かせない要素が「修正要素」です。

そもそも過失割合はどうやって決まる?

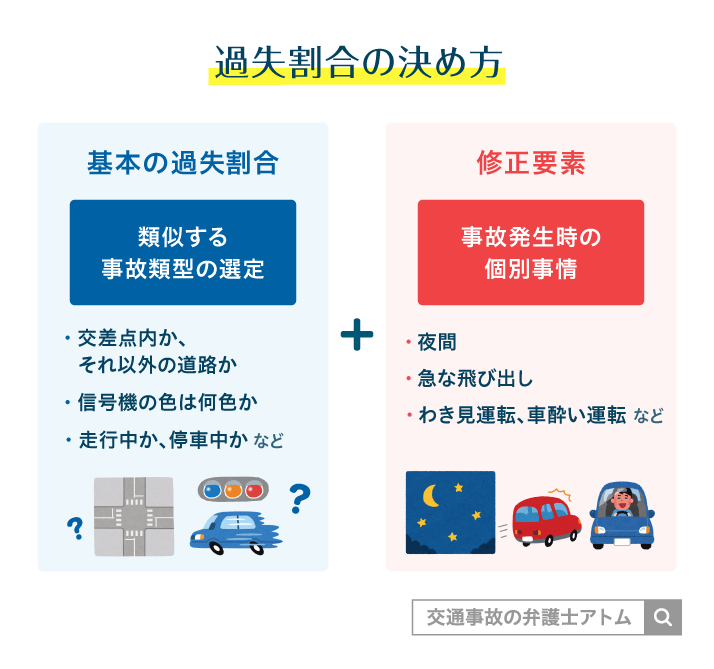

交通事故の過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]」(別冊判例タイムズ38号)という本に記載されている「基本の過失割合」と「修正要素」から決定します。

基本の過失割合

損害賠償実務や裁判所の基準等に基づき、事故態様や当事者の組み合わせなどから分類された典型的な事故類型ごとに設定されたもの

まず、基本の割合は、事故類型ごとに定められています。

より具体的には、当事者が乗っていた車両の種類・事故発生場所・交差点の有無・信号の色・道路状況・走行状況・事故態様などによって、300種類以上の類型が定められています。

基本の過失割合については『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事で事故パターン別に詳細に紹介しているので、こちらも合わせてご確認ください。

修正要素

過失割合を調整(加算・減算)する、事故状況の事情

より実際の事故状況に沿った適切な過失割合を算出できるようにするため、修正要素で基本の過失割合を調整していきます。

基本の過失割合は類型的に決定されますが、実際の事故では「相手が急に飛び出してきた」「見通しがよくない道路だった」など個別の事情があるからです。

基本の過失割合に修正要素として「被害者側に+10%」(加算要素)、「被害者側に−10%」(減算要素)などの調整を加え、最終的な過失割合が決定します。

修正要素の具体例については、事故類型によって異なります。

たとえば、事故にあった歩行者が高齢者の場合は修正要素になりますが、運転手が高齢者であっても修正要素にはなりません。

厳密な内容は弁護士に問い合わせることをおすすめします。

修正要素の証明には証拠(ドラレコ・実況見分調書など)が重要

修正要素を主張して認めてもらうには、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠が必要です。

ドライブレコーダーの証拠能力については『ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説』の記事で紹介しています。

ドライブレコーダーの他にも、当事者や目撃者の証言、刑事記録(実況見分調書)などの証拠も主張の根拠となるでしょう。

関連記事

交通事故で集めるべき証拠は?保全の重要性と立証に必要な書類・証明資料

事故類型別に過失割合の修正要素を紹介

「自動車、バイクの事故」「自動車と自転車の事故」「自動車と歩行者の事故」「自転車と歩行者の事故」に分けて、修正要素の具体例を紹介します。

(1)自動車とバイクの事故の修正要素

自動車同士、または自動車とバイク、バイク同士の事故の場合、修正要素には次のようなものがあります。

基本的には、このような事情がある側の過失割合が加算されます。

自動車・バイクの過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 著しい過失 | わき見運転 前方不注意 携帯電話で通話しながらの運転 酒気帯び運転 時速15km以上30㎞未満の速度違反 一般道路におけるヘルメット不着用(バイク) |

| 重過失 | 酒酔い運転 居眠り運転 無免許運転 時速30km以上のスピード違反 高速道路におけるヘルメット不着用(バイク) ことさらに危険な体勢での運転(バイク) |

| 曲がり方、進み方に問題 | 合図なし、遅れ 右折禁止違反 徐行なし 早回り右折 大回り右折 直近右折 事故相手の明らかな先入 進入路手前進入(高速道路の場合) |

また、事故状況や車両も修正要素となることがあります。

| 具体例 | |

|---|---|

| 事故状況 | 見とおしのきく交差点 幹線道路 夜間 |

| 車両 | 狭路 非優先車 大型車 シートベルト未着用 チャイルドシート未着用 |

もっとも、これらの状況があっても必ず修正要素として考慮されるわけではありません。

たとえば、車対車の事故の場合は、夜間であることは修正要素として考慮されません。

(2)自動車・バイクと自転車の事故の修正要素

自動車と自転車、またはバイクと自転車の事故では、以下のような修正要素があります。

自動車・バイク側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 自動車・バイクに著しい過失 | わき見運転 前方不注意 携帯電話で通話しながらの運転 酒気帯び運転 時速15km以上30㎞未満の速度違反 一般道路におけるヘルメット不着用(バイク) |

| 自動車・バイクに重過失 | 酒酔い運転 居眠り運転 無免許運転 時速30km以上のスピード違反 高速道路におけるヘルメット不着用(バイク) ことさらに危険な体勢での運転(バイク) |

| 曲がり方、進み方に問題 | 合図なし、遅れ 右折禁止違反 徐行なし 早回り右折 大回り右折 直近右折 事故相手の明らかな先入 進入路手前進入(高速道路の場合) |

| 自転車の運転者の属性 | 児童(およそ13歳未満) 高齢者(およそ65歳以上) |

| 自転車の横断状況 | 横断歩道を通行していた 自転車横断帯を通行していた |

自転車に乗っているのが児童・高齢者だった場合には、自動車側はより注意を払って安全確認に努めるべきとされています。

そのため、自転車の運転者が児童・高齢者であることは自動車・バイク側の過失が加算される修正要素となります。

自転車側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 自転車に著しい過失 | 酒気帯び運転 わき見運転 二人乗り 無灯火 並進 片手運転 携帯電話を使用 |

| 自転車に重過失 | 酒酔い運転 手放し運転 ブレーキの不良 |

| 事故状況 | 夜間 右側通行(車両から見て左方から自転車が来ていた場合など) |

また、自転車が時速30kmを超えるような運転をしていた場合、バイクと同じ過失割合が適用されることもあります。

夜間の事故で自転車側の過失割合が加算されるのは、自動車側は自転車を認識しにくい状況だったことが考慮されるためです。

自動車と自転車の事故の過失割合は、『車と自転車の事故|過失割合と慰謝料相場は?』の記事で詳しく解説しています。

(3)自動車・バイクと歩行者の事故の修正要素

自動車・バイクと歩行者の事故では、以下のような修正要素があります。

自動車・バイク側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 自動車・バイクに著しい過失 | わき見運転 前方不注意 携帯電話で通話しながらの運転 酒気帯び運転 時速15km以上30㎞未満の速度違反 一般道路におけるヘルメット不着用(バイク) |

| 自動車・バイクに重過失 | 酒酔い運転 居眠り運転 無免許運転 時速30km以上のスピード違反 高速道路におけるヘルメット不着用(バイク) ことさらに危険な体勢での運転(バイク) |

| 曲がり方、進み方に問題 | 合図なし、遅れ 右折禁止違反 徐行なし 早回り右折 大回り右折 直近右折 事故相手の明らかな先入 進入路手前進入(高速道路の場合) |

| 歩行者の属性 | 幼児、児童(13歳未満) 高齢者 身体障碍者など |

| 事故状況 | 住宅街・商店街 集団横断、通行 歩車道の区別がなかった |

歩行者側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 歩行者の歩き方 | 車の直前直後を横断 とび出し、立ち止まり、後退、ふらふら歩き 斜め横断 横断禁止場所を横断していた |

| 事故状況 | 夜間 幹線道路 |

夜間の事故で歩行者側の過失割合が加算されるのは、「自動車側は歩行者を認識しにくいのに対し、歩行者側は自動車を認識しやすかったのだから、その点に気を付けて歩くべきだった」とされるためです。

また、幹線道路での事故で歩行者側の過失割合が加算される理由は、「通行量の多い道路の通行中には、歩行者はより強い注意を払って通行すべき」とされるためです。

歩行者の過失が加算される事故の過失割合については、『交通事故で歩行者が悪い時の過失割合は?飛び出しや乱横断(横断歩道外)などを解説』の記事もご覧ください。

事故の当事者が子どもなら、親の過失が認められる場合がある

交通事故の当事者が幼い子どもの場合、事理弁識能力がないと判断されると、子供自身に過失は認められません。

事理弁識能力

物事の良し悪しを判断する能力。

一般的には5歳程度の子どもであれば事理弁識能力が備わっていると判断される。

被害者である子供本人に事理弁識能力が認められなかったとしても、監督責任がある親が監督を怠っていた場合は親に過失があったとされます。

つまり、4歳の子どもが道路を横断中に自動車にはねられて、通常であれば過失25%と認められる場合、親が監督責任を怠っていたとして被害者側に過失25%がある、ということになります。

子供が交通事故にあった場合の過失割合については『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』の記事で詳しく解説しているので、確認してみてください。

(4)自転車と歩行者の事故の修正要素

自転車と歩行者の事故では、以下のような修正要素があります。

自転車側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 自転車に著しい過失 | わき見運転 前方不注意 携帯電話で通話しながらの運転 酒気帯び運転 時速15km以上30㎞未満の速度違反 |

| 自転車に重過失 | 酒酔い運転 居眠り運転 無免許運転 時速30km以上のスピード違反 |

| 曲がり方、進み方に問題 | 合図なし、遅れ 右折禁止違反 徐行なし 早回り右折 大回り右折 直近右折 事故相手の明らかな先入 |

| 歩行者の属性 | 幼児、児童(13歳未満) 高齢者 身体障碍者など |

| 事故状況 | 住宅街・商店街 集団横断、通行 歩車道の区別がなかった |

歩行者側の過失割合が加算される

| 具体例 | |

|---|---|

| 歩行者の歩き方 | 車の直前直後を横断 とび出し、立ち止まり、後退、ふらふら歩き 斜め横断 横断禁止場所を横断していた |

| 事故状況 | 夜間 幹線道路 |

自転車と歩行者の事故では、基本的に本記事内「(3)自動車・バイクと歩行者の事故の修正要素」の自動車を自転車に置き換えたものが修正要素になるとお考え下さい。

ただし、修正される割合は事故類型ごとに異なります。

具体的例|修正要素をもとに過失割合を算定

それでは、過失割合の決め方がよりイメージしやすくなるよう、具体的な事例をもとに実際に過失割合を算定してみましょう。

事例

- お互い直進していたバイクと自動車が出会い頭に衝突した

- 事故現場は、信号機のない同幅員の十字路交差点

- 十字路交差点は見通しがきく

- 事故が発生したのは夜間

- バイクは無免許運転だった

上記の事例での基本の過失割合は下記の図のとおり、A(左方バイク)30:B(右方車)70です。

出会い頭事故は双方の過失が同じくらいにも思えますが、左方優先という道交法上の交通ルールの存在やバイクの運転手の方が四輪車の運転手よりも大きな怪我をしやすい交通弱者であるという観点から、基本の過失割合は、A(左方バイク)30:B(右方車)70となっています。

しかし、上記事例では下記の修正要素が適用されます。基本の過失割合に対し、各修正要素を加減算した結果、最終的な過失割合はA(左方バイク)40:B(右方車) 60となります。

| A 左方バイク | B 右方車 | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30% | 70% |

| 修正要素(1) 見通しのきく交差点 | -10% | +10% |

| 修正要素(2) 夜間 | 影響なし | 影響なし |

| 修正要素(3) 無免許運転(重過失) | +20% | -20% |

| 最終的な過失割合 | 40% =30-10+20 | 60% =70+10-20 |

たとえば、修正要素(1)については、見通しのきく交差点では自動車からは直接バイクを確認しやすいため、自動車側の過失が上がります。

修正要素(2)は、この事故では修正要素となりません。そもそも見通しのきく交差点では、暗かったからといって、事故相手が見つけづらかったとは言えないためです。なお、どちらかが無灯火の場合は過失が加算されます。

修正要素(3)は、無免許運転は、違法行為であるだけではなく、運転技術の未熟や道交法の知識不足により、事故発生のリスクを大幅に増加させるため、バイク側の過失が上がります。

示談交渉で実際どのように過失割合が決まることになるのかは『交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ』の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

納得いく過失割合にならなかったら?

示談交渉(当事者同士の話し合い)で納得のいく過失割合にならない場合は、ADRの利用、調停、裁判などに移行します。

ADRを利用した話合い

ADRとは、専門家による仲介を行いつつ、話し合いで解決する機会を提供する機関のことです。

交通事故に関するトラブルの解決に関しては、以下の機関が対応してくれています。

- 日弁連事故相談センター

- 交通事故紛争処理センター

無料で利用することが可能ですが、解決のためには当事者間の合意が必要であるため、互いの過失割合に関する主張が大きく食い違っているようなケースでは利用による解決は困難といえるでしょう。

交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットは『交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリットを解説』が参考になります。

裁判所における調停手続

調停手続とは、裁判所において調停委員に仲介してもらいつつ、話し合いによって解決を目指す手続きをいいます。

裁判よりも安い手数料で、裁判に比べると短期で解決することが可能ですが、ADRと同様に当事者間の合意が必要となるため、必ずしも解決できるとは限らない点に問題があります。

裁判所における裁判

裁判において勝訴の判決がなされれば、たとえ加害者側の合意がなくても、被害者側の主張が通ります。

しかし、裁判には以下のようなリスクがあるため、注意が必要です。

- 敗訴し、加害者側の主張が通る可能性もある

- 敗訴した場合、裁判費用は被害者側の負担となる

- 裁判による解決には時間がかかりやすい

- 訴訟の手続きや主張の立証・尋問の準備など手間がかかる

上記のリスクを踏まえ、裁判による解決を行うべきかどうかについて、1度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、本当に裁判を行うべきかアドバイスがもらえるでしょう。

また、弁護士が示談交渉に介入することで、裁判などの他の手段を行わずに問題が解決する可能性もあります。

弁護士費用特約が使える場合には、弁護士費用の自己負担0円で、納得のいく過失割合で示談することができる可能性が高まります。

交通事故の過失割合で争いになったら弁護士に相談

交通事故の過失割合は、示談金額を大きく左右するので、示談交渉では争いが生じやすいです。特に、修正要素は過失割合の数値に影響するものなので、注目すべき重要な要素といえるでしょう。

相手方の任意保険会社から提示を受けた過失割合に事故態様を反映した修正要素が加味してあるか、提示された示談金に増額の可能性はあるか、類似の裁判例はないかなど、疑問や悩みのある交通事故被害者の方は、示談成立の前に弁護士へ相談してみましょう。

弁護士だからこそできる修正要素の立証

過失割合の交渉において、単に「相手のスピード違反があったはずだ」「こちらが優先道路だった」と主張するだけだと、任意保険会社は認めてくれません。

被害者側に有利な修正要素を適用させるためには、客観的な証拠に基づいて、その主張が法的に妥当であることを立証する必要があります。

弁護士なら、法律と証拠の専門家として以下のような活動を通じて適切な過失割合の実現を目指します。

- 詳細な証拠の収集・分析

警察が作成する刑事記録(実況見分調書)を取り寄せ、事故状況を詳細に分析する。ドライブレコーダーの映像を解析し、相手の速度や信号の色、ウィンカーの有無などを客観的に確認することもある。 - 過去の裁判例(判例)に基づく法的主張

弁護士は、過去の膨大な裁判例から事故状況と類似したものを探し出し、「判例タイムズ」などの専門的資料を根拠として、任意保険会社に対して法的に説得力のある主張を行う。 - 粘り強い交渉やADR・訴訟対応

任意保険会社が不当な主張を続けた場合でも、弁護士が代理人として粘り強く交渉する。交渉で解決しない場合は、ADR(裁判外紛争処理機関)でのあっせん手続や、民事裁判(訴訟)を起こすことも視野に活動できる。

被害者だけでは収集が難しい証拠を集め、それらを用いて法的に意味のある主張を組み立て、相手方と対等以上に渡り合うことこそが、弁護士だからこそできる専門的な活動です。

アトム法律事務所は、交通事故でお怪我をされた方向けに弁護士への無料相談予約を24時間365日受付しています。無料相談を希望される方は、下記バナーより受付窓口まで気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約の有無もご確認ください

弁護士に依頼すると費用が心配という方も多いでしょう。特に「賠償金が少額なのに弁護士費用で赤字になってしまう(費用倒れ)」ことを懸念されるのは当然です。

そこで、ぜひご確認いただきたいのが「弁護士費用特約」の有無です。

弁護士費用特約とは、ご自身やご家族が加入している任意の自動車保険、火災保険、傷害保険などに付帯している特約のことです。弁護士費用特約は多くの場合、相談料10万円まで、着手金・報酬金といった弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約の大きなメリットは、特約の単独利用なら翌年の保険等級が下がらず、保険料が上がらない点です。

ご自身の保険だけでなく、以下のご家族が加入する保険の特約が使える場合もあります。

- 配偶者

- 同居の親族(両親、子ども、兄弟姉妹など)

- 別居の両親(ご自身が未婚の場合)

- 事故に遭った車の所有者

弁護士費用特約が利用できれば、実質的な自己負担なしで、過失割合や賠償金の交渉すべてを弁護士に任せることができます。

弁護士特約が使えるかどうかは、ご自身の保険証券を確認するか、加入している保険会社に問い合わせてみてください。

関連記事

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了