交通事故で歩行者が悪い時(飛び出し事故や乱横断)の過失割合は?

歩行者の飛び出しや乱横断が原因で交通事故が起きた場合、「歩行者が悪い」と言われることが多いです。

そのような場合、歩行者に原因・責任があることは確かですが、それを踏まえても、過失割合でみれば車両側のほうが過失が大きいとされることが多いです。

本記事では、「歩行者が悪い交通事故」における過失割合について、解説していきます。

「飛び出し事故の過失割合」「横断歩道ではないところを渡る乱横断の過失割合」も具体的に紹介し、過失割合を決める際の注意点にも触れていくので、ぜひ最後までご確認ください。

なお、この記事で紹介する過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。

目次

歩行者が悪い横断歩道事故の過失割合

横断歩道では、歩行者は「交通弱者」として優先される立場にあります。そのため、事故が起きても過失割合がつかなかったり、ついても小さかったりします。

しかし、以下の場合は歩行者側も悪いとされ、過失割合が通常よりも大きくつくでしょう。

- 信号を無視する(道交法7条違反)

- 横断歩道が近くにあるのに横断歩道の外を渡る(道交法12条1項違反)

- 横断禁止場所を横断する(道交法13条2項違反) など

このような場合、歩行者の過失割合はどれくらいになるのか解説します。

歩行者が信号無視していた事故

信号のある横断歩道で歩行者が信号無視をした場合の過失割合は、黄色信号無視なら「歩行者:自動車=10:90」程度、赤信号無視なら「歩行者:自動車=20:80」程度になります。

| 歩行者側の信号 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| 黄* | 10% |

| 赤 | 20% |

*黄色信号=青点滅信号

信号のある横断歩道での事故では、過失割合は「歩行者:自動車=0:100」が基本です。

しかし、歩行者が信号無視をしていたなら、歩行者も悪いとして、黄色信号無視で10%、赤信号無視で20%程度の過失割合が加算されるのです。

歩行者が横断歩道の外を横断していた事故

歩行者が横断歩道の外を横断していた場合、それが横断歩道から2m以内であれば、横断歩道を渡っていた場合と同じように考えられます。

そのため、歩行者側に信号無視などがなければ、過失割合は「歩行者:自動車=0:100」です。

一方、歩行者が横断歩道から2m以上離れた場所を横断していた場合は、通常の横断歩道事故の過失割合(被害者=0%)に以下が加算されます。

| 歩行者の状況 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| 車から見て横断歩道の向こう側を横断 | +5% |

| 車から見て横断歩道の手前側を横断 | +10% |

| 横断歩道の付近外*を横断 | +30% |

| 周囲に横断歩道がない | +10%~20% |

*幹線道路では横断歩道から40m~50m、それ以外の道路では横断歩道から20m~30mより離れた場所

例えば歩行者が車から見て横断歩道の向こう側を横断していたら、過失割合は「歩行者:自動車=5:95」程度になると考えられます。

歩行者の横断の仕方に問題があった事故

歩行者が道を横断する際の渡り方に問題があった場合の過失割合の目安は、通常の横断歩道事故の過失割合(被害者=0%)に以下が加算されます。

| 歩行者の状況 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| 横断禁止の規制無視 | +5~10% |

| 車の直前・直後を横断 | +5~10% |

| 横断中に立ち止まる | +5~10% |

| 横断中に後退する | +5~10% |

例えば、歩行者が横断禁止の規制を無視して横断し事故になった場合は、過失割合は「歩行者:自動車=5:95~10:90」となるでしょう。

なお、道路標識で横断が禁止されていたり、ガードレールやフェンスなどが設置されている場合なども、横断禁止であることが認識できるものとされています。

飛び出し事故で歩行者が悪い場合の過失割合

交通事故で「加害者が悪い」ケースとして代表的なのが、横断歩道上の飛び出しです。

飛び出しは「自動車の直前直後での横断」として、道交法13条1項で禁止されています。

横断歩道上の飛び出し事故の過失割合は、信号機が設置されているか、信号機が何色だったか、自動車が直進車だったか右左折車だったかなどによって変わってきます。

ここからはケース別に過失割合を解説していきます。

信号機あり|歩行者と直進車との飛び出し事故

信号機のある横断歩道上で、歩行者が飛び出して直進車と衝突した場合、信号機の色で過失割合が変化します。

具体的には以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道上での歩行者と直進車との飛び出し事故の過失割合

| 信号機の色 | 歩行者 | 直進車 |

|---|---|---|

| ① 歩行者:青信号 直進車:赤信号 | 0% | 100% |

| ② 歩行者:黄信号※ 直進車:赤信号 | 10% | 90% |

| ③ 歩行者:赤信号 直進車:赤信号 | 20% | 80% |

| ④ 歩行者:赤信号 直進車:黄信号 | 50% | 50% |

| ⑤ 歩行者:赤信号 直進車:青信号 | 70% | 30% |

※「歩行者:黄信号」は歩行者専用信号機の青点滅を含む

道路交通法7条や道路交通法第13条は道路の通行・横断について以下のように定めています。

- 道路を通行する歩行者や車両は、信号に従わなければならない

- 歩行者は、信号の指示がある場合を除き、車両などの直前・直後で道路を横断してはいけない

これに基づくと、歩行者が信号無視(赤信号や黄信号で横断)をして飛び出し事故が発生したケースでは歩行者に道路交通法違反があるので、歩行者が悪い(過失がある)ということになります。

特に、歩行者側が赤信号、直進車側が青信号のケースでは、基本的には「歩行者:自動車=70:30」の過失割合となり、歩行者の方が悪いということになります。

ただし、歩行者側が青信号(上記①)以外のケースでは、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性があるでしょう。

具体的には以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道上での歩行者と直進車との飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 (上記④のケースのみ) | +5 |

| 幹線道路 (上記③・④のケースのみ) | +5 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 (上記③・④のケースのみ) | +5 |

| 住宅街・商店街 (上記③~⑤のケースのみ) | -10 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5~-10 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10~-20 |

| 集団横断 | -5~-10 |

| 自動車側の著しい過失 | -5~-20 |

| 自動車の重過失 | -10~-30 |

| 歩車道の区別なし (上記③~⑤のケースのみ) | -5~-10 |

飛び出し事故は歩行者が子供のケースが多いですが、その場合子供の年齢が13歳未満のときは、年齢に応じて5%~20%程度歩行者の過失割合が減らされるでしょう。

子供の飛び出しについては関連記事『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法』で慰謝料についても解説していますので、参考にしてみてください。

信号機あり|歩行者と右左折車との飛び出し事故

信号機のある横断歩道上で、歩行者が飛び出した際に右左折車と衝突した場合、信号機の色で過失割合が変化します。

具体的には以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道上での歩行者と右左折車との飛び出し事故の過失割合

| 信号機の状況 | 歩行者 | 右左折車 |

|---|---|---|

| ① 歩行者:青信号 右左折車:赤信号 | 0% | 100% |

| ② 歩行者:青信号 右左折車:青信号 | 0% | 100% |

| ③ 歩行者:黄信号※ 右左折車:赤信号 | 10% | 90% |

| ④ 歩行者:黄信号※ 右左折車:黄信号 | 20% | 80% |

| ⑤ 歩行者:赤信号 右左折車:赤信号 | 20% | 80% |

| ⑥ 歩行者:黄信号※ 右左折車:青信号 | 30% | 70% |

| ⑦ 歩行者:赤信号 右左折車:黄信号 | 30% | 70% |

| ⑧ 歩行者:赤信号 右左折車:青信号 | 50% | 50% |

※「歩行者:黄信号」は歩行者専用信号機の青点滅を含む

道路交通法34条で、自動車を含む車両には、右左折するときの徐行が義務付けられています。

ルール通り右左折車が徐行していれば、運転者は歩行者が信号無視をして飛び出してきても、歩行者を認識して、衝突を避けやすいでしょう。

そのため、同じ信号機の色でも「直進車と歩行者の事故」より「右左折車と歩行者の事故」のほうが車両側の過失割合が重くなっています。

ただし、歩行者側が青信号、自動車側が赤信号(上記①)以外のケースでは、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性があります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道上での歩行者と右左折車との飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 (上記④~⑧のケースのみ) | +5 |

| 幹線道路 (上記④~⑧のケースのみ) | +5 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +5 |

| 住宅街・商店街 (上記④~⑧のケースのみ) | -5~-10 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5~-10 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -5~-20 |

| 集団横断 (上記④~⑧のケースのみ) | -5~-10 |

| 自動車側の著しい過失 | -5~-10 |

| 自動車の重過失 | -10~-20 |

| 歩車道の区別なし (上記④~⑧のケースのみ) | -5~-10 |

信号機なし|歩行者と自動車との飛び出し事故

信号機のない横断歩道上で、歩行者が飛び出した際に自動車と衝突した場合の過失割合は、基本的に「歩行者:自動車=0:100」となります。

信号機のない横断歩道に関しては、道路交通法38条にて以下のように定められています。

- 横断歩道を渡っている、あるいは渡ろうとしている歩行者がいる場合、車両は横断歩道前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしないといけない

- 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、車両が横断歩道に進行する場合は、直前で停止できるような速度でなければならない

そのため、たとえ歩行者による飛び出し事故でも、信号機のない横断歩道上で起こった事故では、基本的に歩行者が悪い(過失がある)ということにはなりません。

ただし、自動車の運転手が歩行者を発見するのが困難なほど直前に歩行者が飛び出したケースでは、「歩行者:自動車=5:95」の過失割合になる可能性があります。

また、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

信号機のない横断歩道上での歩行者と自動車との飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 住宅街・商店街 | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10 |

| 集団横断 | -5 |

| 自動車側の著しい過失 | -5 |

| 自動車の重過失 | -10 |

| 歩車道の区別なし | -5 |

バックする車両の直後に道路へ飛び出した場合の過失割合

歩行者が後退車両の直後を横断したことで接触事故が起こった場合には、「歩行者:自動車=20:80」の過失割合が原則です。

車両をバックさせる際には、車両側は後方に十分注意しなくてはなりません。一方で、その車両の直後を歩行者が横断することは、車両側からすると歩行者の飛び出しといえ、事故を回避することが難しいでしょう。

そのため、後方に注意すべきだった自動車側に大きい過失がつきつつも、歩行者にも20%の過失が付くのです。

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

バックする車両の直後横断の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 歩車道の区別のある道路の車道上 | +5 |

| 警告あり | +10 |

| 住宅街・商店街 | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10 |

| 車側の著しい過失 | -10 |

| 車の重過失 | -20 |

「警告あり」とは、バックブザーを鳴らすなどして後退する旨を歩行者に知らせることをいい、後退することをあらかじめ歩行者が認識していたことも含まれます。

車両側がこうした対応をとっていると、歩行者側の過失は10%高くなる見込みです。

一方で歩行者側が13歳未満や65歳以上であったときには、過失割合が小さくなります。

乱横断(横断歩道でないところ)で被害者が悪い場合の過失割合

乱横断とは、横断歩道でないところを横断する行為のことです。近道をするために横断歩道ではないところを渡ることや、道路の斜め横断などがあげられます。

とくに高齢者や子どもは、自動車との距離を正しく認識できなかったり、自分が思っているよりも横断に時間がかかったりして、交通事故にあってしまう可能性があります。

こうした乱横断による飛び出し事故も、「歩行者が悪い」と考えられがちですが、実際の過失割合はどのようになるのでしょうか?ケース別にみていきましょう。

信号機あり|横断歩道の直近を乱横断した歩行者と直進車の事故

横断歩道の直近とは、以下を指します。

- 交通量が多く、車が高速で走行している道路:横断歩道から15m~20m以内

- それ以外の道路:横断歩道から10m~15m以内

こうした場所で歩行者が乱横断し、事故が起きた場合、具体的な過失割合は以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道の直近での歩行者と直進車との飛び出し事故の過失割合

| 信号機の色 | 歩行者 | 直進車 |

|---|---|---|

| ① 歩行者:青信号 直進車:赤信号 | 5%~10% | 90%~95% |

| ② 歩行者:黄信号※ 直進車:赤信号 | 15%~20% | 80%~85% |

| ③ 歩行者:赤信号 直進車:赤信号 | 25%~30% | 70%~75% |

| ④ 歩行者:赤信号 直進車:黄信号 | 50% | 50% |

| ⑤ 歩行者:赤信号 直進車:青信号 | 70% | 30% |

※「歩行者:黄信号」は歩行者専用信号機の青点滅を含む

このケースでは、以下の点に違反していることから歩行者も悪いということで、上表のような過失割合が付きます。

- 道路交通法7条:道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号…に従わなければならない

- 道路交通法12条1項:歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない

横断歩道の付近では横断歩道を横断するという交通ルール(道路交通法12条1項)に違反している分、横断歩道上での同様の事故よりも歩行者の過失割合が大きくなるのです。

また、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道の直近での歩行者と直進車との飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 (上記①~④のケースのみ) | +5 |

| 幹線道路 (上記①~④のケースのみ) | +10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 (上記①~④のケースのみ) | +10 |

| 住宅街・商店街 | -5~-10 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5~-10 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10~-20 |

| 集団横断 | -5~-10 |

| 自動車側の著しい過失 | -10~-20 |

| 自動車の重過失 | -10~-30 |

| 歩車道の区別なし | -5~-10 |

信号機あり|横断歩道直近を乱横断した歩行者と右左折車の事故

信号機のある横断歩道直近で、歩行者が飛び出した際に右左折車と衝突した場合、信号機の色で過失割合が変化します。

具体的には以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道直近での歩行者と右左折車との飛び出し事故の過失割合

| 信号機の状況 | 歩行者 | 右左折車 |

|---|---|---|

| ① 歩行者:青信号 右左折車:赤信号 | 5% | 95% |

| ② 歩行者:青信号 右左折車:青信号 | 10% | 90% |

| ③ 歩行者:黄信号※ 右左折車:赤信号 | 15% | 85% |

| ④ 歩行者:赤信号 右左折車:赤信号 | 25% | 75% |

| ⑤ 歩行者:黄信号※ 右左折車:黄信号 | 30% | 70% |

| ⑥ 歩行者:黄信号※ 右左折車:青信号 | 40% | 60% |

| ⑦ 歩行者:赤信号 右左折車:黄信号 | 40% | 60% |

| ⑧ 歩行者:赤信号 右左折車:青信号 | 60% | 40% |

※「歩行者:黄信号」は歩行者専用信号機の青点滅を含む

歩行者が横断歩道の付近では横断歩道を横断するという交通ルール(道路交通法12条1項)に違反している分、横断歩道上の同様の事故より歩行者の過失割合が5%~10%高くなっています。

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性があります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

信号機のある横断歩道付近での歩行者と右左折車との飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 幹線道路 | +5~+10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +5~+10 |

| 住宅街・商店街 | -5~-10 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5~-10 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10~-20 |

| 集団横断 | -5~-10 |

| 自動車側の著しい過失 | -10 |

| 自動車の重過失 | -20 |

| 歩車道の区別なし | -5~-10 |

信号機なし|横断歩道付近を乱横断した歩行者と自動車の事故

信号のない横断歩道付近を含め、横断歩道以外を横断して衝突された場合、歩行者にも交通ルール(道路交通法12条1項)違反があるので、「歩行者:自動車=30:70」という過失割合がつきます。

横断歩道付近とは、以下の場所を指すと考えられます。

- 交通量が多く、車が高速で走行している道路:横断歩道の端からおよそ40mから50m以内

- それ以外:20mないし30m以内

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性があります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

信号機のない横断歩道付近における飛び出し事故の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 幹線道路 | +10 |

| 横断禁止の規制あり | +10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +10 |

| 住宅街・商店街 | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -10 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -20 |

| 集団横断 | -10 |

| 車側の著しい過失 | -10 |

| 車の重過失 | -20 |

| 歩車道の区別なし | -5 |

たとえば、走行する自動車の直前に飛び出した場合、「直前直後横断」の修正要素が適用されれば、歩行者40%、自動車60%の過失割合になる可能性があります。

一方で、自動車側がながらスマホなどで前方注意義務を怠っていた場合には、歩行者側の過失が小さくなる可能性もあるでしょう。

歩行者側の態様しだいで事故の過失割合は同等である50:50になる可能性もあります。関連記事『事故の過失割合が5対5とは?有効な賠償請求と過失割合の変更方法』では、こうしたケースでの賠償金計算の方法や少しでも過失を減らす方法について説明していますので、あわせてお読みください。

横断歩道なし|交差点直近を乱横断した歩行者と自動車の事故

横断歩道のない交差点直近の飛び出し事故の過失割合は、交差点の道路の状況(幹線道路かや広狭差があるか)によって変わってきます。

幹線道路や広狭差のある道路における乱横断の過失割合

幹線道路や広狭差のある道路では、歩行者が交差道路のどちらを乱横断したか、自動車が直進車だったか右左折車だったかなどによって変わってきます。

具体的には以下の表のとおりです。

幹線道路や広狭差のある道路の交差点での乱横断の過失割合

| 発生状況 | 歩行者 | 自動車 |

|---|---|---|

| ① 歩行者:広い道を乱横断 自動車:広い道を直進 | 20% | 80% |

| ② 歩行者:広い道を乱横断 自動車:広い道へ右左折 | 10% | 90% |

| ③ 歩行者:狭い道を乱横断 自動車:狭い道に進入 | 10% | 90% |

自動車が広い道を直進しているときは高速で走行するのが通常のため、歩行者の過失割合が高くなっています。

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性があります。

幹線道路や広狭差のある道路の交差点での乱横断の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 横断禁止の規制あり※ | +5~10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +10 |

| 住宅・商店街 (上記③のケースのみ) | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10 |

| 集団横断 | -5 |

| 車側の著しい過失 | -10 |

| 車の重過失 | -20 |

| 歩車道の区別なし | -5 |

※ガードレールやフェンスを乗り越えての乱横断はさらに10%加算修正

道幅が同じで優先関係のない道路における乱横断の過失割合

優先関係のない道路の交差点において、歩行者が乱横断して車両と衝突した場合「歩行者:自動車=15:85」の過失割合です。

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

優先関係のない交差点での乱横断の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 横断禁止の規制あり※ | +5~10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +10 |

| 住宅街・商店街 | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10 |

| 集団横断 | -5 |

| 車側の著しい過失 | -10 |

| 車の重過失 | -20 |

| 歩車道の区別なし | -5 |

※ガードレールやフェンスを乗り越えての乱横断はさらに10%加算修正

横断歩道付近や交差点以外での乱横断の事故

横断歩道や交差点の近くでもない場所で乱横断した場合、基本的には「歩行者:自動車=20:80」の過失割合です。

ただし、歩行者の属性や事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。

具体的な修正要素は以下の表のとおりです。

横断歩道付近や交差点以外での乱横断の修正要素

| 修正要素 | 歩行者 |

|---|---|

| 夜間 | +5 |

| 幹線道路 | +10 |

| 横断禁止の規制あり※ | +5~10 |

| 直前直後横断、立ち止まり、後退 | +10 |

| 住宅街・商店街 | -5 |

| 歩行者が児童や高齢者 | -5 |

| 歩行者が幼児や身体障害者等 | -10 |

| 集団横断 | -10 |

| 車側の著しい過失 | -10 |

| 車の重過失 | -20 |

| 歩車道の区別なし | -5 |

横断歩道や交差点もない道路を乱横断するとき、それが幹線道路であれば、歩行者側の過失は10%高くなります。したがって過失割合は30:70となるでしょう。

しかし、その横断者が高齢者であった場合には5%過失割合は下がるため、最終的には25:75の過失割合が見込まれます。

歩行者の過失割合が加算される修正要素

歩行者が悪いと考えられる事故の過失割合は、ここまで解説してきたとおりです。

しかし、実際にはさらに細かく事故状況を確認し、柔軟に過失割合が修正されます。ここでは、歩行者側の過失割合がさらに加算される修正要素を紹介します。

| 歩行者の状況 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| 幹線道路 | +5~20% |

| 夜間 | +5~10% |

| 歩きスマホ | +10% |

夜間とは日没から日の出までの時間をいいます。夜間は歩行者からは車を発見しやすいのに対して、車側から歩行者を発見しづらくなっています。

そのため夜間に起こった事故で、かつ車両側が適切に灯火していた場合、歩行者の過失割合は5~10%ほど高くなります。

また、歩行者が車道を歩いていたような場合は、以下の過失割合が加算されます。

| 歩行者の状況 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| (歩道なし)道路右端を歩行 | +0% |

| (歩道なし)道路左端を歩行 | +5% |

| (歩道なし)道路中央を歩行 | +10~20% |

| (歩道あり)道路端を歩行 | +20% |

| (歩道あり)道路端以外を歩行 | +30% |

| ふらふら歩き | +5~10% |

歩行者が悪い事故での過失割合の交渉ポイント

歩行者側にも飛び出しや信号無視などの道路交通法違反があり、「歩行者が悪い」と言われてしまうような場合でも、加害者側が提示する過失割合をうのみにすべきではありません。

歩行者の過失割合が大きくなれば、その分損害賠償金が減額されます。この「過失相殺」を目的として、加害者側は歩行者の過失割合を不当に大きく算定していることがあるからです。

ここでは、歩行者が悪い事故で適切な過失割合で合意するにはどうすればよいのか、解説します。

被害者の過失割合が減る修正要素を探す

歩行者側にやむを得ない事情や考慮すべき事情がある場合、過失割合が減少するケースがあります。

例を挙げると以下の通りです。

| 歩行者の状況 | 歩行者側の過失 |

|---|---|

| 幼児* | -5~20% |

| 児童** | -5~10% |

| 高齢者*** | -5~10% |

| 身体障害者など | -5~20% |

| 集団通行 | -5~10% |

| 住宅地・商店街 | -5~20% |

*幼児は6歳未満

**児童は6歳以上13歳未満

***高齢者はおおむね65歳以上

幼児、児童、高齢者や身体障害者等は、注意力や判断能力が低かったり、事故を避けるために臨機応変な行動がしにくいため、事故にあっても一般の歩行者より過失割合が減少します。

また、児童が集団通行していたり、事故現場が人通りの多い住宅地などは、車がより気を付けるべきとされているため、歩行者側の過失が減少しがちです。

こうした歩行者側の過失割合が減算される修正要素を、自動車側が正しく考慮してくれているとは限りません。

提示された過失割合がなぜその数字になっているのかを確認し、上記のような修正要素が盛り込まれていなければ主張しましょう。

相手側に重大な過失がある場合も、歩行者の過失割合は減る

事故相手の自動車・バイク・自転車などに過失がある場合、その分相手の過失割合が増加するため、結果として歩行者側の過失割合は減少します。

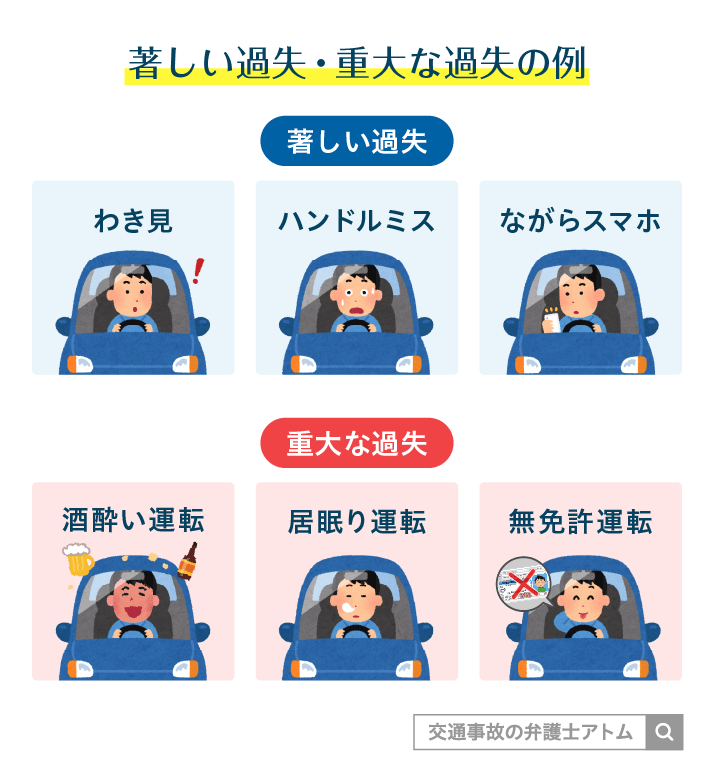

事故相手側の過失には、通常想定されている程度の過失を超える著しい過失、それよりさらに重く故意と同視できるような重大な過失があります。

例として、自動車対歩行者の事故で、自動車側の著しい過失には以下のようなものがあります。

自動車の著しい過失

自動車側に以下のような著しい過失があった場合は、歩行者側の過失が5%~10%減少します。

- 脇見運転

- 運転中のスマホ操作

- 時速15km以上~30km未満の速度違反

- 酒気帯び運転

自動車の重大な過失

自動車側に以下な重大な過失があった場合は、歩行者側の過失が10%~20%減少します。

- 居眠り運転

- 無免許運転

- 時速30km以上の速度違反

- 酒酔い運転

- 過労、病気、薬物で正常な運転ができない状態での運転

示談金増額や片側賠償も視野に交渉する

歩行者が悪い交通事故においては、過失割合の交渉とともに、示談金増額や片側賠償の交渉も検討してみましょう。

歩行者にも悪い点がある以上、歩行者側の過失割合を下げるのには限界があります。しかし、同じ過失割合でももともとの示談金が高かったり、片側賠償になったりすれば、受け取れる示談金は多くなるのです。

示談金額増額が有効な理由

例えば歩行者側の過失割合が20%だった場合、もとの示談金額が80万円であれば、過失相殺によって実際の受取額は64万円になります。

しかし、過失割合は20%で同じでも、もとの示談金額が100万円なら、過失相殺の受取額は80万円になるのです。

片側賠償が有効な理由

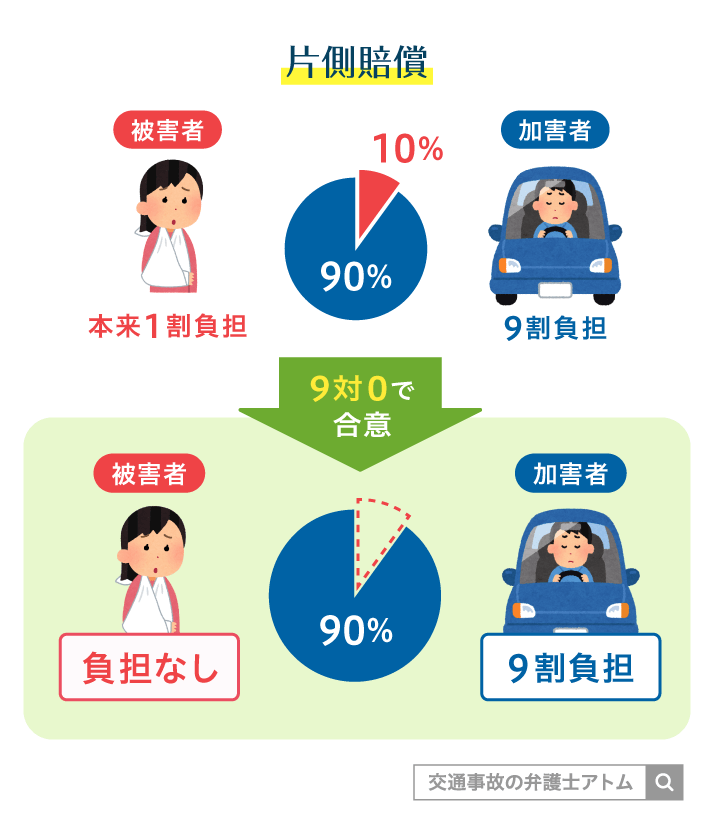

片側賠償とは、0:80、0:90のように、双方の過失割合を足しても100%にならない状態のことを言います。

たとえば過失割合が「歩行者:自動車=10:90」の場合、歩行者が受け取れる示談金は10%減額されます。そして、自動車側から請求されている金額の10%を支払わなければなりません。

しかし、過失割合が0:90になれば、歩行者が受け取れる示談金は10%減額されますが、加害者に支払う金額は0%、つまり0円で済みます。

過失相殺自体は変わらないものの、自動車側への支払いがなくなることで、実質的な受取額は多くなるのです。

弁護士を立てて交渉する

歩行者側の過失割合が減るよう交渉するにしても、示談金増額や片側賠償を交渉するにしても、示談交渉時には弁護士を立てることも重要です。

示談交渉の際、相手になるのは基本的に、自動車側の任意保険担当者です。

仕事として日々示談交渉をしている保険担当者を相手に、歩行者側の主張を通すことは簡単ではありません。

しかし、弁護士を立てれば交渉力や専門知識、根拠などを以て交渉をスムーズに進めやすくなります。

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。歩行者として事故にあった場合でも、自動車保険やクレジットカード・火災保険などの特約が使える場合があるので、確認してみましょう。

交通事故での歩行者の過失割合に関するよくある質問

ここからは、交通事故での歩行者の過失割合について、よくある以下の質問にお答えしていきます。

- 飛び出し事故や乱横断の事故で歩行者が死亡した場合、過失割合は?

- 子どもの飛び出し事故でも過失割合はつく?

- 交通弱者の歩行者なら、過失割合が100%になることはない?

- 過失割合はどう決まる?

- 過失割合は慰謝料・損害賠償額に影響する?

Q.飛び出し事故や乱横断の事故で歩行者が死亡した場合、過失割合は?

飛び出し事故や横断歩道でないところでの乱横断により歩行者が死亡したとしても、過失割合は被害者が死亡しなかった場合と同じように考えられます。

過失割合はあくまでも、「事故の発生に関して、どちらにどの程度の過失があるのか」を決めるものであり、事故発生時の状況から判断されます。

事故の結果、どのような損害が生じたのかは過失割合には考慮されません。

被害者が死亡した場合、過失割合の交渉で不利になる可能性はある

飛び出しなどで被害者が死亡してしまった場合、過失割合の交渉は難航する可能性が高くなります。

過失割合は事故発生時の状況をもとに決められるのですが、被害者である歩行者が死亡している場合、被害者側である遺族に事故状況を知る人がいないことが多いからです。

加害者側が事故状況を偽り「歩行者が悪い」と主張してきても、反論が難しく不当に大きな過失割合になりかねません。

弁護士ならこうした状況での示談交渉にも慣れているため、被害者が死亡している場合は特に、示談交渉で弁護士を立てて解決を図ることをおすすめします。

Q.子どもの飛び出し事故でも過失割合はつく?

子どもの飛び出し事故では、子どもまたは保護監督責任者に過失割合がつきます。

具体的には、5~6歳以下で事理弁識能力(危険を予測する能力)がないと判断された場合には、子ども本人ではなく保護監督責任を負う保護者に過失があるとされることがあります。

なお、子どもの飛び出し事故では、「子どもは記憶があいまいだから」などの理由で事故時の状況などに関する主張を受け入れられにくいことがあります。

その結果、不利な過失割合になってしまうこともあるので、事前に弁護士に相談すると安心です。

詳しくは『こどもの飛び出し事故対策と過失割合は?示談で不利にならない方法も確認』をご覧ください。

Q.交通弱者の歩行者なら、過失割合が100%になることはない?

まれではありますが、過去には歩行者側の過失割合が100%になった判例があります。

基本的には歩行者の過失割合は低くなりがちですが、以下の判例では自動車側に過失はないとされました。

自動車側に過失がないとされた裁判例

新潟地裁長岡支部判平29・12・27(平成26年(ワ)217号)

原告が国道を歩行して横断中、被告車両と衝突し、原告は外傷性くも膜下出血などの傷害を負った。

裁判所の判断

「…被告に民法709条所定の過失が認められないことも明らかであり、同条による損害賠償責任も負わない…」

新潟地裁長岡支部判平29・12・27(平成26年(ワ)217号)

- 原告は夜間の幹線道路で、樹木の生えた中央分離帯から出てきた

- 被告が原告を発見しても、衝突を回避するのは不可能だった

- 被告は車両の運行に関し注意を怠らなかった

過失割合

自動車:歩行者=0:100

もっとも、この事故のように自動車側の過失がまったく無いと判断されるような事故は相当まれです。

Q.過失割合はどう決まる?

過失割合がいくらになるかは示談交渉で決められます。

すでに解説した通り、飛び出しや乱横断などで歩行者が悪いと思われがちな交通事故でも、過失割合で見れば歩行者側のほうが小さくなることは多いです。

しかし、交渉がうまくいかなければ、歩行者側の過失割合が不当に大きくなることも十分に考えられます。

交通事故の際、加害者側は、加入している任意保険会社の担当者を代理人として立ててくることが多いです。示談交渉経験も知識も豊富な保険担当者が相手では、交渉を有利に進めるのは難しいと言わざるを得ません。

「歩行者の方が過失割合が小さくなることが多い」と安心せずに、万全の対策をしたうえで示談交渉に臨みましょう。

関連記事

Q.過失割合は慰謝料・損害賠償額に影響する?

交通事故で過失割合が決まると、慰謝料(精神的苦痛に対する金銭的補償)・賠償金に「過失相殺」が適用されます。自身についた過失割合分、慰謝料が減額されるのです。

例えば、歩行者:自動車で20:80という過失割合が決まったとします。この場合、被害者側のもともとの慰謝料・賠償金が500万円だったとしても、実際に受け取れるのは20%引いた400万円になってしまうのです。

さらに、自動車側から損害賠償請求されている場合は、請求されている金額の20%を支払わなければなりません。

このように過失割合は慰謝料・損害賠償金への影響が非常に大きく、慰謝料・損害賠償金をしっかりと受け取るためには、過失割合が適正に認定される必要があります。

それ故に示談交渉時に揉めやすい項目でもあるので、提示された過失割合に納得がいかない場合には、弁護士を立てることも視野に入れながら対策をしていきましょう。

過失相殺は、慰謝料だけでなく、治療費や休業損害など賠償金全体にかかります。過失相殺の仕組みを詳しく知りたい方は、関連記事『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』も参考にしてください。

なお、損害賠償金の中でも慰謝料や逸失利益の相場については、以下の計算機から大まかに確認可能です。

交通事故でケガをしたら弁護士に相談!無料相談はこちら

アトム法律事務所は、交通事故の賠償問題にくわしい弁護士が多数在籍しています。

交通事故でケガをしてしまった方に向けて、LINEや電話による無料法律相談を実施中です。法律相談のご利用にあたっては、まず相談予約をお取りください。

交通事故の原因が自分にもあるかもしれないと思うと、相手方に疑問や不満を言いづらいものです。

しかし、弁護士に依頼することで示談交渉を弁護士に任せてしまえば、「言いたいことをいえない」ストレスが軽減されます。

また、小さいお子さんやご高齢の方は、事故状況についてうまく説明できない可能性もあるでしょう。事故の当事者ではないご家族は、相手の強気な態度にどう対応すべきかと悩んでしまうものです。

しかし、歩行者に悪い部分があっても、不当な過失割合を押し付けられることは避けましょう。

弁護士依頼を検討している方は、弁護士依頼のメリットや弁護士費用特約の有無を確認してみましょう。弁護費用特約が使える場合には、弁護士費用の大幅な節約になります。

交通事故の弁護士関連記事

交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了