どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

この記事でわかること

交通事故にあった際、通常、被害者と加害者側の保険会社で過失割合について話し合います。過失割合は加害者側の保険会社から提示されるので、相手に有利な過失割合が付くなど納得できないこともあるでしょう。

交通事故で加害者側から提示された過失割合に納得いかない場合や、おかしいと感じた場合は、過失割合の変更交渉が可能です。

しかし、加害者側の任意保険会社は示談交渉のプロであり、過失割合は示談金額にも影響してくるため、過失割合の変更は簡単ではありません。

過失割合を変更するためには、相手に過失割合の根拠を聞く、事故状況を示す証拠を提示する、似た事故の判例・専門書の記載を提示する、弁護士に交渉を任せるといった方法があげられます。

納得いかない過失割合を変更させ、適正な示談金額を受け取るためのコツを見ていきましょう。

なお、本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにすることとします。

納得いかない過失割合で妥協すると、次のリスクが生じます。

それぞれについて解説します。

交通事故では過失相殺により、被害者側についた過失割合分、受け取れる示談金(治療費なども含めた損害賠償額全体)が減額されます。

示談金の計算式

(損害の総額)

×

(1 – 被害者の過失割合)

そのため、納得いかない過失割合のまま合意してしまうと、その分過失相殺による減額が大きくなり、受け取れる示談金までもが納得いかないものになってしまうのです。

例えば、「加害者8割、被害者2割の過失割合」で、被害者の損害額が500万円と仮定します。

賠償金額は400万円になるので、損害額の500万円から賠償金の400万円を引いた残りの100万円が自己負担となります。

反対に言えば、不当に多く見積もられた過失割合を減らせられれば、その分受け取れる示談金額が増えます。

上述した例の過失割合を95対5にできたと仮定した際の計算は以下です。

損害額の500万円に対して受け取れる賠償金が475万円なので、差額の25万円が自己負担です。過失割合が変更される前の100万円と比べて75万円もの差があります。

必要以上に示談金が減額されることを防ぐためにも、納得いかない過失割合についてしっかりと訂正を求めることが重要です。

適切な過失割合の実現は弁護士に依頼することで、納得のいく結果にできる可能性が高くなります。法的根拠を用いたプロの交渉術で適正な示談金を目指せるので、まずは一度ご相談ください。

関連記事では、具体例とともに過失相殺の計算方法を解説しています。過失相殺になったら自分がもらえる金額はどうなるか、相手に支払わないといけない金額の計算方法などもわかるので、参考にしてください。

過失割合が変更されたことにより賠償金が増額されたという事例は数多くあります。

当事務所でとり扱ってきた事案の中で、実際に過失割合変更となり賠償金増額となった事例をご紹介します。

信号のない交差点において被害者車両が直進中、左方から加害者車両が突っ込んできたという事故

過失割合80対20

過失割合90対10

保険会社提示:33万4400円

最終回収金額:60万7800円

27万3400円の増額

信号のある交差点で被害者自転車が直進中、右折してきた相手車両と衝突したという事故

過失割合90対10

過失割合95対5

保険会社提示:60万円

最終回収金額:80万円

20万円の増額

こちらの事例は当初、保険会社は過失割合について95対5を主張していたところ、示談交渉が進むうちに90対10を主張するようになったという事例です。

弁護士が加入し再度交渉に臨んだところ、当初の提示通り95対5の過失割合に戻すことができました。

細い路地の交差点において加害者自転車がノーブレーキで交差点に突っ込んできたところ被害者自転車に衝突したという事故

過失割合80対20

過失割合90対10

保険会社提示:55万5030円

最終回収金額:105万円

49万4970円の増額

こちらの事故についても当初、保険会社は90対10の提示をしていたのに、交渉が進む中、突然80対20の主張をするようになりました。

弁護士が介入したところ当初の主張通り90対10の過失割合に戻すことができました。

交通事故では自身に過失割合がつくと、被害者でも加害者から請求されている賠償金のうち、自身の過失割合分を支払わなければなりません。

たとえば事故で加害者の車が損傷した場合、加害者は修理費を請求してきます。

30万円の修理費を請求されていた場合、自身の過失割合が1割なら3万円、2割なら6万円を支払わなければならないのです。

納得いかない過失割合で合意してしまうと、自身が受け取れる示談金が減るだけでなく、加害者に対する支払額も発生し、結果的に手元に入る金額が思っている以上に少なくなりがちです。

当事者間に和解が成立したときは、その和解の目的である権利が存在しないことを理由として、またはその権利が存在することを理由として、和解の効力を争うことはできない。

民法第696条(和解の確定効)

これを交通事故のケースに当てはめてると、一度お互いが「この内容で解決しましょう」と合意した以上、後から「やっぱりあの時の認識は間違っていた」と主張して、その合意を無かったことにはできませんという意味です。

例外として、予測できなかったような重大な後遺症が後から発覚した場合や、示談の前提となった事実について、重大な勘違いがあった場合は、示談が無効になる可能性があります。

少しでも過失割合がおかしいと感じた場合は、根拠の確認、証拠の収集、判例・専門書の提示、弁護士への相談などを通じて、適正な過失割合の認定を目指すことが重要です。

加害者側から提示された過失割合に納得いかない、おかしいと感じたときには、過失割合の変更を求めることができます。

過失割合を変更する方法としては、以下の4つがあげられます。

過失割合の変更方法

相手に提示された過失割合に納得いかない場合は、まずなぜその過失割合になったのか、根拠を確認しましょう。

具体的には以下の3点を確認してみてください。

確認ポイント

それぞれくわしく説明します。

交通事故の過失割合は、事故態様・類型ごとに決まった「基本の過失割合」を基準として、あとから説明する修正要素を加えていき、最終決定していきます。

よって、基準にする事故類型が不適切だと、適切な過失割合を求めることができません。

もし、相手方が根拠とする基本の過失割合よりも、もっと実際の事故に近い事故類型の基本の過失割合があるなら、基本の過失割合から変更を求めることが必要になります。

基本の過失割合を決めたら、つづいて修正要素を検討します。

修正要素には当事者の車両の速度、道路状況、事故発生時の時間帯、当事者の年齢など様々にありますので、事故状況を正確に、もれなくチェックせねばなりません。

見落とされている修正要素がある場合や、修正要素による過失割合の増減幅が正しくない場合はその旨を主張していきましょう。

加害者の証言のみから事故状況を確認していた場合は、加害者側は自分を有利にするため、事実と異なる説明をしていることもあります。

より客観性のある書類や資料を提示しましょう。

会話内容は記録に残す

相手や保険会社との会話内容は、メモなどの記録に残すことが重要です。交渉過程や相手からの説明内容などを記録しておくことで、後日の紛争や「言った言わない」の争いを防止できます。

正しい事故状況の把握は、正しい過失割合算定の基本です。

相手方が主張する事故状況と食い違いが生じている場合、そのままだと水掛け論になってしまうので、以下の証拠を示しながら正しい事故状況を主張しましょう。

そのうえで、参考にすべき事故類型や反映させるべき修正要素を改めて検討し直します。

これらの証拠を被害者ご自身の力で集めるのは非常に大変ですが、弁護士なら職権により可能です。

お困りの場合はお気軽に弁護士にご相談ください。

事故状況についてはおおむね同意するものの、過失割合には納得いかないという場合は、過去の裁判例や専門書等の引用によって法的根拠を示したうえで、過失割合の変更を交渉します。

ただし、過去の判例や法的知識に関しては、加害者側の任意保険会社の方が詳しいことがほとんどです。

被害者側が判例や専門書を提示しても、加害者側がさらに有力な判例・専門書を出してくることは十分に考えられます。

知識量では任意保険会社の方が圧倒的に有利なので、法的根拠の揃え方については弁護士に相談しておくことをおすすめします。

納得いかない過失割合を変更させるための交渉のコツはさまざまありますが、現実的な話をすると、過失割合を変更できるかどうかは最終的には交渉力にかかっていると言わざるを得ません。

任意保険会社もプロなので、いくら証拠や根拠を揃えて過失割合変更を主張しても、簡単には聞き入れてくれないのです。

以下のような点で苦労することも十分に考えられます。

よって、より確実に適切な過失割合にしたい場合には、弁護士に示談交渉を任せることをおすすめします。

示談が成立した後にやはり過失割合がおかしいと思っても、示談交渉のやり直しや追加請求は難しいです。過失割合に納得がいかない交通事故被害者の方はまず弁護士に相談してください。

弁護士費用特約が使える場合は、上限300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、多くの場合で弁護士費用を負担することなく、弁護士を代理人にして示談交渉を任せることができます。

交通事故では、保険会社から提示された過失割合に納得できないという声は多いです。「自分のほうが不利な割合になっている気がする」「説明があいまいで、なぜその数字になるのかわからない」といった不安や疑問を抱えられておられるでしょう。

ここでは、そうした「おかしい」「不当」と感じる過失割合について、見直すべきポイントや注意すべき事例を解説します。

そもそも、過失割合は交通事故の当事者間で決められ、「基本の過失割合」に「修正要素」を反映させて算定します。

したがって、「どの事故類型にあてはめて基本の過失割合を確認するか」「どの修正要素をどの程度適用するか」によって、事故の過失割合は変わってしまうことを理解しておきましょう。

基本の過失割合

当事者(四輪車や二輪車)や衝突の状況(追突事故や交差点進入時の出合い頭事故、歩行者横断中)、現場の状況(信号機の色(青信号か赤信号か)や横断歩道の有無、優先道路)などの事故類型別(ケース別)に定められている基本的な過失割合。

「別冊判例タイムズ38」や「赤い本」などの書籍に記載されている。

修正要素

個々の事故特有の詳細な事故状況を過失割合に反映させるためのもの。飛び出しや速度違反、居眠り運転、酒気帯び運転、無免許運転、高齢者、幼児・児童、幹線道路などさまざまな項目があり、それぞれに過失割合+5%、-10%など加算・減算の目安が決められている。

たとえば、信号機の無い交差点での右折車と直進車の事故を例に挙げると、次の通りです。

この事故における基本の過失割合はA車20%対B車80%です。

この基本過失割合は、右折車が直進車の進行を妨害してはならないという原則(道路交通法37条参照)に基づいています。

そして、事故状況に応じて以下の修正要素が適用されます。

修正要素

| 修正要素 | 修正の程度 |

|---|---|

| B車が既右折*1 | A車に+20 |

| A車が15km以上の速度違反 | A車に+10 |

| A車が30km以上の速度違反 | A車に+20 |

| その他A車に著しい過失 | A車に+10 |

| その他A車に重大な過失 | A車に+20 |

| B車が徐行をしなかった*2 | B車に+10 |

| B車が直近右折*3 | B車に+10 |

| B車が早回り右折*4 | B車に+5 |

| B車が大回り右折*5 | B車に+5 |

| B車が合図をしなかった | B車に+10 |

| その他B車に著しい過失・重過失 | B車に+10 |

*1 既右折とは右折車が右折を完了している、もしくはそれに近い状態にあること

*2 徐行とは右折車としての通常の速度のこと

*3 直近右折とは直進車の至近距離で右折すること

*4 交差点の中心の直近の内側に寄らず右折すること

*5 あらかじめ道路の中央に寄らず右折すること

たとえば加害者であるB車が大回り右折をしていたとしても、加害者側の任意保険会社はそれを考慮せず過失割合を算定している可能性があります。

この場合、本来加害者側に5%の過失割合が加算されるべきところ、されないまま過失割合が出されてしまうのです。

過失割合の交渉でよく見られる「おかしな主張」には、いくつかのパターンがあります。これらは、加害者本人や加害者側の保険会社が自分たちに有利な方向へ交渉を進めようと「ゴネ得」を狙う際に見られる傾向です。

おかしな過失割合の押しつけには、根拠を確認して対応しましょう。必要に応じて専門家のサポートを受けることも大切です。過失割合の交渉は弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合に納得いかない場合は、1人でなんとかしようと交渉を続けたり悩んだりするのではなく、ひとまず専門家である弁護士に相談することが重要です。

弁護士への相談の重要性と、弁護士費用の負担軽減の方法を解説します。

過失割合に納得いかない場合、なによりもまず専門家である弁護士に見解を聞くことが大切です。

過失割合は事故の個別的な事情(修正要素)まで細かく考慮しながら算定していくので、似たような事故であってもまったく違う過失割合になることがあります。

自分自身で「これくらいが正しいはずだ」と思っている過失割合も実際には少し違う可能性があるので、まずは弁護士に厳密な過失割合を確認してみましょう。

過失割合変更の主張をする際にも、被害者自身で算定した過失割合なのか弁護士に聞いた過失割合なのかによって、相手方の納得度も変わってきます。

アトム法律事務所では、交通事故でケガをされた被害者を対象とする無料電話・LINE相談の予約受付を24時間365日年中無休で行っています。

事故相手がおかしな過失割合を提示してくると、示談交渉は停滞します。

解決までに時間がかかるほど、被害者は示談金を受け取りが遅れますし、何より相手方との交渉というストレスに長くさらされてしまうことになるのです。

示談交渉に慣れた経験豊富な弁護士に相談・依頼をして、不当な過失割合での解決を避けましょう。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

過失割合以外にも以下のようなご依頼に関する疑問にもお答えいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

提示された過失割合に納得いかない場合、まずは示談交渉で変更を試みることが一般的です。

示談交渉に費用はかかりませんが、示談成立のためには相手の合意が必要です。

よって、過失割合の変更を求める際は、相手を納得させられるだけの証拠・交渉力が必要になり、もめた場合には交渉が長引くこともあります。

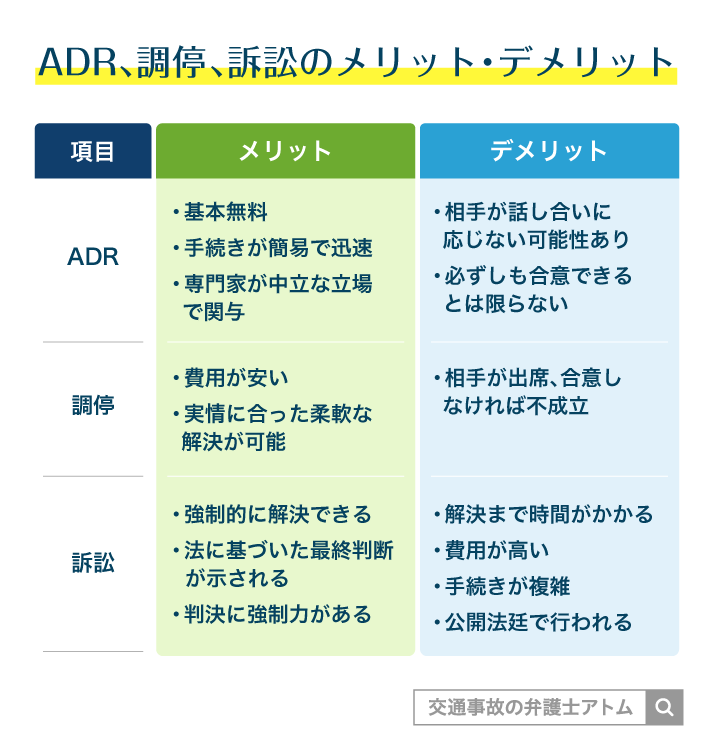

しかし、示談交渉(当事者同士による話し合い)でも相手が意見を変えてこないときには、ADRや調停、裁判といった異なる手段も視野に入ってくるでしょう。

ADRとは裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)の略です。民間の第三者機関が紛争解決のお手伝いをしてくれます。

ADR機関として有名なのは、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターです。

基本的に無料で利用できますが、間に入るADR機関はあくまでも中立的な立場をとります。

必ずしも被害者側の味方をしてくれるわけではない点には留意しておきましょう。

調停は、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決の手続きです。

裁判官1名と調停委員2名以上で組織された調停委員会が、被害者と加害者の双方から事情を聴取し、場合によっては調停委員会自らが職権で事実の調査をしたりします。

その後調停案が作成され、当事者双方が納得すれば紛争解決です。

調停が成立した場合、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。

この点はメリットと言えますが、調停の申し立てには費用がかかる点、示談交渉と同様に双方の合意が必要な点には要注意です。

示談ではなく調停で交通事故の解決を図るときは、『交通事故の民事調停とは?手続きの流れや示談決裂後の対応を弁護士解説』の記事をお役立てください。

裁判は、法廷で被害者と加害者の双方が自身の主張を述べたり証拠を提示したりして、最終的に裁判官が判決を言い渡すという手続きです。

過失割合について争う場合は、裁判所が被害を被ったと主張する人(原告)と被害を与えたとされている人(被告)をそれぞれ呼び出して事情を聴取し、過失割合を決定します。

相手方の合意なく過失割合が決められるため、相手との合意による過失割合決定が難しい場合には裁判となることが多いです。

ただし、裁判には費用と時間がかかること、被害者側にとって納得いかない過失割合になる可能性もあることには注意してください。

裁判についてくわしく知りたい方は『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』をご覧ください。

交通事故の過失割合をめぐる示談交渉では、加害者本人や加害者側の保険会社から無理な主張を押し通されるケースがあります。たとえば、「お互い様だから過失は五分五分」「証拠が不十分だから自分の言い分が正しい」「前例がないから過失割合は自由に決められる」といったパターンなどです。

こうした主張に対しては、事故類型や修正要素をもとにした客観的な反論が欠かせません。あわせて、証拠の見直しや補強、類似事例の調査、専門家の意見を活用することで、根拠に基づいた交渉ができるようになるでしょう。

被害者側が不利な条件で話をまとめてしまわないよう、冷静かつ慎重に対応することが大切です。過失割合に少しでも疑問を感じたら、早めに弁護士へ相談し、正確な判断とサポートを得ることが、納得のいく解決につながるでしょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、

地元の弁護士が即座に対応することで

ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。