過失割合のゴネ得は通用しない!不当な主張を許さないための対処法

この記事でわかること

交通事故の被害に遭い、心身ともに大きなダメージを受けている中、相手方から事実と異なる主張をされ、不当な過失割合を提示されたら、納得できないのは当然です。

「言ったもん勝ちで、ゴネ得を狙っているのでは?」 「適切な賠償が受けられないかもしれない」

そんな不安や怒りを感じている方もいらっしゃるでしょう。また、逆に自分が事故を起こしてしまい、「少しでも自分に有利になるなら…」と安易に考えてしまう方もいるかもしれません。

本記事では、交通事故の過失割合におけるゴネ得の実態と、相手が不当な主張をしてきた際の具体的な対処法を、分かりやすく解説します。

過失割合のゴネ得とは?

「ゴネ得」とは、交通事故の示談交渉などで、過失割合について強く主張し、譲歩せずに交渉を長引かせることで、最終的に自分に有利な過失割合や賠償額を獲得しようとする行為を指します。

特に交通事故の示談交渉は、過失割合が当事者間で対立することも多く、相手が自分の要求する条件を呑むまで譲歩せずに長引くことがあります。

過失割合におけるゴネ得は原則通用しない

結論からお伝えすると、過失割合のゴネ得は、基本的に通用しません。

なぜなら、交通事故の過失割合は、当事者の感情や主張の強さで決まるものではないからです。

交通事故の過失割合の決まり方

交通事故の過失割合の決め手は4つの手順に分かれています。

- 事故状況を明確にする

- 基本の過失割合を選ぶ

- 修正要素を検討する

- 話し合いを繰り返して最終的な過失割合を決める

過失割合は基本的に上記のプロセスを通して、理屈上は当事者間の話し合いで決めるものですが、実務上は保険会社が主導し、客観的基準や判例を参考に交渉が進められます。

①事故状況を明確にする

当時の事故状況について当事者双方の認識を確認し、認識のすり合わせを行いながら事故の状況を明確にします。

具体的には、以下のようなことが確認されます。

- 信号の色

- どちらの優先道路か

- 一時停止が守られていたか

- ウインカー等で右左折の合図を出していたか など

お互いの認識が食い違っていた場合は、ドライブレコーダーや目撃者の証言といった証拠をもとに、事実を確認します。

②基本の過失割合を選ぶ

事故状況が明確になったら、過去の判例から類似する事故類型を選定し、基本の過失割合を確認します。

例えば、直進車と進路変更車の事故の場合、過去の判例を参照すると、基本の過失割合は「直進車20%:進路変更車80%」になります。

過去の判例を参照する際は、以下のような書籍を参考にするとよいでしょう。

- 別冊判例タイムズ

- 交通事故の赤い本 など

上記の書籍は3,000円~5,000円程度で購入できます。

一方で、どちらも専門書であるため、交通事故の知識が少ない場合は適切に事故類型を選定できなかったり、後述する「修正要素」を反映できなかったりすることがあるでしょう。

その場合、適切な過失割合にならないおそれもあるので、弁護士の力を借りることも検討してみてください。

③修正要素を検討する

基本の過失割合を選定したら、事故個別の事情を反映するための修正要素を検討します。

過去の判例と同じような事故といっても、様々な様態が考えられます。例で挙げた直進車と進路変更車の事故の場合でも、わき見運転をしていた、速度違反があったなどの個別の事情があるでしょう。

個別の事情を過失割合に反映するため、修正要素が考慮されます。修正要素は、基本の過失から「+10」「+20」「-5」といった具合に加算・減算が行われるのです。

修正要素は事故の時間や場所、事故当事者の車種や運転状況などさまざまなものがあります。ここでは一例を確認しておきましょう。

修正要素の例

- 夜間

日没時から日出時までの時間 - 幹線道路

歩車道の区別があり道路幅が広く交通量が頻繁な道路 - 住宅街・商店街

人の横断や通行が多い場所 - 直前直後横断・佇立・後退

歩行者が車両等の直前直後で横断したり、特段の事情なく立ち止まったり後退したりする - 急な飛び出し、ふらふら歩き

歩行者が車両等の進路の前に急に飛び出したり、予想外にふらふら歩いたりする - 被害者の属性

児童(6歳以上13歳未満の者)

高齢者(おおむね65歳以上の者)

幼児(6歳未満の者)

身体障害者(車いすの者、目が見えない者、耳が聞こえない者など) - 著しい過失

わき見運転におる前方不注視

携帯使用のながら運転など - 重過失

以下のような状態で正常な運転が不可能など

酒酔い運転

居眠り運転

無免許運転

速度違反

過労・病気・薬物

④話し合いを繰り返して最終的な過失割合を決める

基本の過失割合と修正要素である程度の過失割合を計算できますが、あくまで目安であることを覚えておきましょう。

過去の事故に似ていたとしても、まったく同じ事故というものは存在しません。最終的な過失割合は、話し合いを繰り返していく中で決める必要があります。

このように、当事者同士が話し合いで解決しようとする手続きのことを「示談」と呼びます。

お互いが納得いくまで話し合いを続け、最終的に示談という形で過失割合の示談を形成します。言い換えれば、当事者の片方が納得しなければ示談は成立しません。

一度示談が成立すると基本的にやり直しはできません。示談の内容に納得できない場合は、弁護士を通すことで有利になる可能性があるので、まずは相談してみることをおすすめします。

過失割合のゴネ得を加害者が狙う理由

過失割合でゴネ得を狙う理由は「少しでも自分に有利な示談を成立させたいから」です。具体的にどう有利になるのかは以下で解説します。

ゴネ得が通れば過失相殺で支払金額を少なくできる

過失相殺

被害者側についた過失割合分、被害者が受け取れる損害賠償金を減額すること。

過失割合は示談金額を大きく左右するポイントです。特に、重大な人身事故(例:後遺障害等級が認定されるような事故)や死亡事故では損害賠償額が数千万円~数億円を超えることがあります。

損害賠償額が1000万円の場合、被害者の過失割合を10%大きくできれば、支払い金額を100万円も少なくすることができます。

そのため、加害者は被害者の過失を大きくし、過失相殺により示談金を減らそうとゴネることがあるのです。

他にも以下の点で、加害者がゴネ得を狙ってくることがあります。

- ゴネ続けて示談を先延ばしにすれば被害者側が折れると思っている

- 証拠や根拠が揃っていても、過失割合が単純に気に入らない

- 被害者の態度に不満があって、自分の過失を認めたくない

加害者側がゴネ得を狙ってくると、示談交渉が長期化する傾向にあり、「示談金の受け取りが遅くなる」「精神的に疲れる」などのデメリットが生じます。

加害者側が根拠もなく不合理にゴネてきたら、速やかに弁護士にご相談ください。

電話・LINEで無料で専門家の見解を聞けます。無料相談だけのご利用ももちろんOKです。

ゴネ得の具体例と対処法

(1)過失割合が5対5であると言われた場合

加害者が「双方、動いていたお互い様の事故だから、過失割合は5対5でしょう」と一方的に主張してくることがあります。しかし、過失割合は単純に「動いていたかどうか」だけで決まるものではありません。

過失割合には道幅、スピード、信号の色など様々な要素が関連するので、仮に「お互い様」と思えるような事故だったとしても、過失割合5対5とは言い切れないのです

また、交通事故では歩行者・自転車・バイク・車の順に「交通事故において弱い立場」とされ、弱い立場であるほど過失は小さくなる傾向にあります。

対処法

- 事故類型と修正要素を確認して反論の根拠を固める

- 自身の事故がどの「事故類型」にあてはまるかを確認する(例:信号のない交差点での直進同士など)。

- 信号の有無、道幅、進行方向、スピード、注意義務などの修正要素を整理し、「なぜ5対5にならないのか」を明確に主張できるようにしておく。

- 一方的に「5対5」と言ってくる相手には、「判例上の基本割合では◯対◯になるケースが多い」と伝え、根拠のある形で反論する。

双方に一定の過失があっても、5対5という過失割合の妥当性は専門家に聞いてみるべきです。一度弁護士への法律相談でアドバイスをもらいましょう。

なお、過失割合5対5の賠償金計算の流れや過失割合の交渉の要点は、関連記事『事故の過失割合が5対5とは?有効な賠償請求と過失割合の変更方法』を参考にしてみてください。

(2)事故状況を示す十分な証拠がない場合

事故状況を示す十分な証拠が用意できない場合は、相手方もゴネてきやすく、過失割合変更の交渉が難航しやすいです。

対処法

- 証拠の見直しと補強で対抗する

- 警察に届け出ていないなら、今からでも人身事故に切り替え、実況見分調書を作成してもらう。

- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、事故直後に撮った現場写真、通話記録、目撃者の証言など、すべて集めて証拠を補強する。

- 弁護士に証拠の有用性をチェックしてもらう。または専門的に証拠収集を依頼する。

実況見分調書は、人身事故の際に作成される、事故状況を詳細に記録した書類です。

主な記載内容

- 日時と場所

事故が発生した正確な日時と場所 - 現場の状況

道路の幅、路面の状態(乾燥・湿潤)、信号の有無、標識、見通しの良し悪しなど - 天候

事故当時の天気 - 車両の状況

事故車両の損傷箇所や停止位置、ブレーキ痕(スリップ痕)の有無や長さ。 - 当事者の指示説明

事故当事者が、事故の状況をどのように警察官に説明したかの記録(指示説明図が添付されることも多い)

実況見分調書は有力な証拠となるので、加害者側の主張と矛盾点がないかなどを照らし合わせましょう。

実況見分調書の入手方法

実況見分調書は、以下の手順で入手するのが一般的です。

実況見分調書の入手手順

- 事故の届出警察署に連絡

まず、事故を扱った警察署の交通課に連絡し、事件の送致番号(検察庁に事件を送った際の管理番号)を確認します。 - 検察庁への開示請求

事件が送致された検察庁に対し、「実況見分調書の謄写(とうしゃ)申請」(コピーの申請)を行います。弁護士に依頼している場合は、弁護士会照会という制度を使ってよりスムーズに入手できます。個人でも申請は可能ですが、手続きが複雑な場合があるため、加入している保険会社や弁護士に相談するのが確実です。

入手する際の注意点として、事故から数か月かかる可能性がある点と、刑事手続きが終了していないと開示されないことがあります。

入手さえできれば客観的証拠として交渉が上手くいく可能性があるので、忘れずに対応しましょう。

(3)参考にできる判例が少ない場合

交通事故の過失割合は、過去の判例や事故類型ごとに定められる「基本の過失割合」に基づいて判断されますが、駐車場内の事故や自転車同士の事故のように、判例が少なかったり、そもそも該当する事故類型が設定されていなかったりして、過失割合の算定が難しいことがあります。

こうした場合、「ゴネた方が得」と判断した加害者側が頑なに自身の主張をしてくることが考えられます。

対処法

- 類似事例や専門家の判断を活用する

- インターネットや別冊判例タイムズ、交通事故の赤い本などで類似事故の判例や事故類型を調べ、交渉材料にできる情報を収集する。

- 交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼し、法的根拠に基づいた主張を行う。

一番確実なのは弁護士を通して交渉することです。弁護士が交渉に入ることで、相手側も「法的根拠のないゴネ」は通じないと理解し、態度を改める可能性があります。

判例が少ない事故や事故類型が設定されていない事故の過失割合の算定は非常に難しく、専門知識が必要です。速やかに交渉を進めるためには、ぜひ弁護士にご相談ください。

(4)相手の言っていることがバラバラの場合

相手の主張が一貫しない背景には、いくつかの可能性が考えられます。

- 記憶の混乱

事故の衝撃や動揺で、記憶が曖昧・不正確になっている。 - 自己保身

時間が経つにつれ、「自分は悪くなかったはずだ」と自分に都合の良いように記憶を書き換えてしまう。 - 意図的な嘘

過失割合を少しでも自分に有利にするため、計算づくで嘘をつき、主張を変えている。

どんな理由であれ、こちらが感情的に対応してしまうと交渉がこじれるだけです。冷静に、そして戦略的に対処することが重要です。

対処法

- 感情的にならず、客観的証拠を提示する

- 冷静に記録し、直接の反論は避ける

- 客観的な証拠で事実関係を固める

- 矛盾点を整理し、書面で指摘する

- 交渉がまとまらなければ、迷わず弁護士に相談する

相手から直接、あるいは相手の保険会社を通して矛盾した話を聞いても、その場で「この前と言っていることが違うじゃないか!」と感情的に反論するのは避けましょう。相手を意固地にさせ、交渉が泥沼化する原因になります。

やるべきことは、「いつ、誰から、どのような話を聞いたか」を、時系列で正確に記録しておくことです。相手の主張の変遷そのものが、後々「相手の主張は信用できない」と示すための証拠になります。

相手との交渉が平行線をたどる場合は、交通事故問題の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、法律のプロとして、相手の主張の矛盾点や証拠の価値を的確に見抜き、法的な観点から相手の主張の信用性のなさを追及します。裁判になった場合の見通しも含めて交渉するため、相手方も不合理な主張を続けにくくなり、交渉が一気に進展するケースも少なくありません。

弁護士費用特約が使えれば、特約の上限の範囲で依頼できます。まずはご自身の保険内容を確認してみてください。

ゴネ得と正当な主張の違いは?

正当な主張をするには客観的な証拠や論理的な根拠が必要です。自らの主張がゴネ得とみなされないよう、以下のことに注意するとよいでしょう。

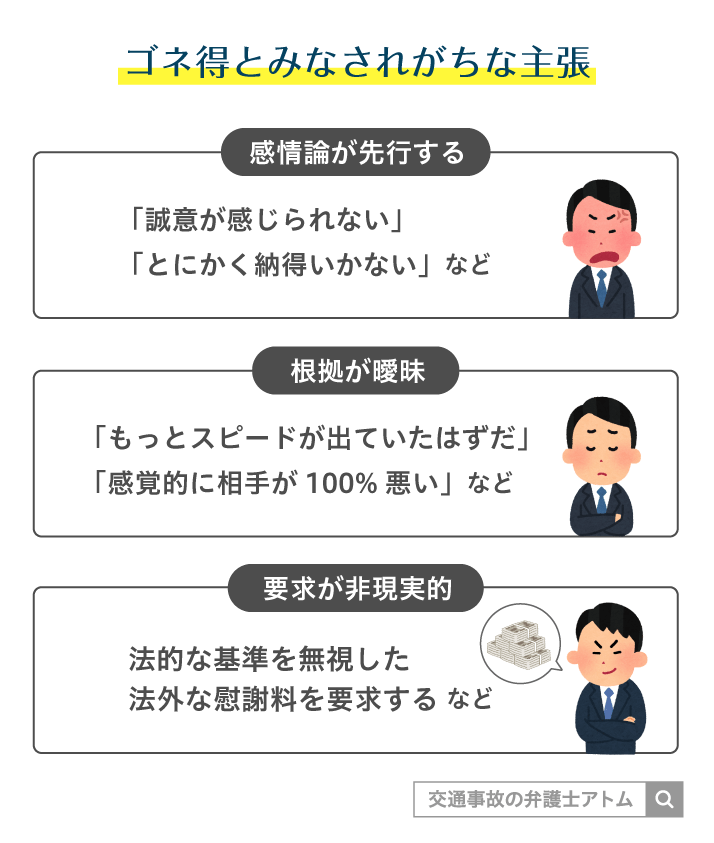

ゴネ得とみなされがちな主張の特徴

以下のように感情に任せた不当な主張をするとゴネ得とみなされる可能性があります。

- 感情論が先行する

「誠意が感じられない」「とにかく納得いかない」といった気持ちの問題に終始してしまう。 - 根拠が曖昧

「もっとスピードが出ていたはずだ」「感覚的に相手が100%悪い」など、主観や憶測に基づいている。 - 要求が非現実的

過去の裁判例から大きくかけ離れた過失割合や、法的な基準を無視した法外な慰謝料を要求する。

例えば、交通事故の事案で、加害者側の過失が裁判例では80%程度と認定されるのが相当であるにもかかわらず、被害者側に50%の責任を求めるケースなど。

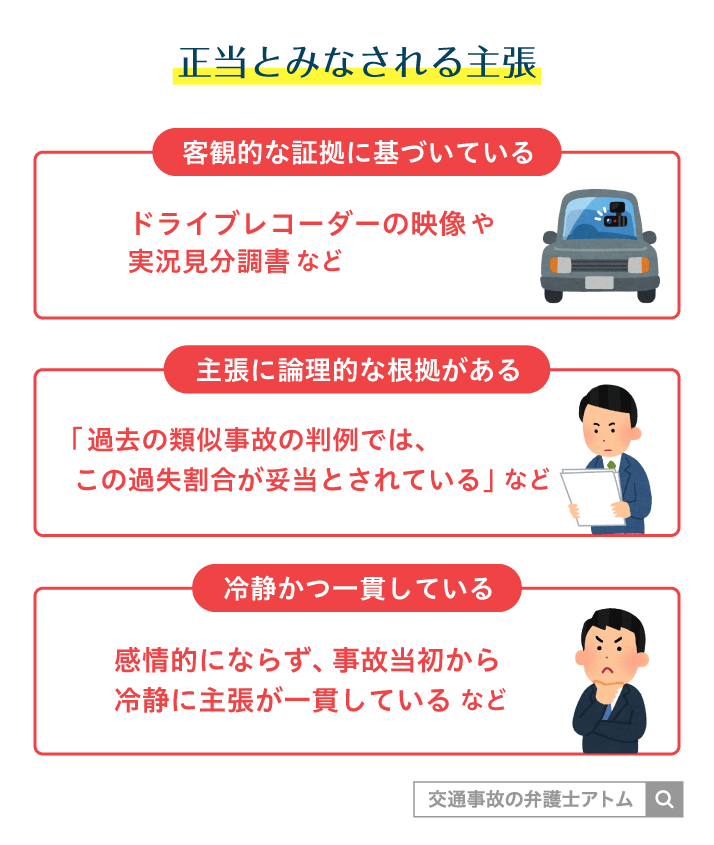

正当な主張とみなされる内容

以下のように証拠や根拠に基づいた主張は、正当とみなされやすいです。

- 客観的な証拠に基づいている

ドライブレコーダーの映像や実況見分調書など、誰が見ても事実だとわかる証拠を提示している。 - 主張に論理的な根拠がある

「過去の類似事故の判例では、この過失割合が妥当とされている」など、法的な基準や論理に基づいている。 - 冷静かつ一貫している

感情的にならず、事故当初から冷静に主張が一貫している。

以上のことから、証拠と論理に基づいた主張は「正当な要求」、感情と憶測に基づいた主張は「ゴネ得を狙った不当な要求」と見なされやすい、と覚えておきましょう。

自分の主張を「正当な要求」として伝える5つのポイント

では、具体的にどうすればよいのでしょうか。以下の5つのポイントを意識してみてください。

(1)伝えるのは「感情」ではなく「事実」

相手に伝えるべきは、「悔しい」「腹が立つ」といったご自身の感情ではなく、「信号は青だった」「相手は一時停止をしなかった」という客観的な事実です。

交渉相手である保険会社の担当者は、日々多くの事故処理を行っており、感情的な訴えには慣れています。感情をぶつけるよりも、淡々と事実を積み重ねて説明する方が、はるかに説得力を持ちます。

(2)客観的な証拠をすべて提示する

お持ちの証拠は、たとえ自身に少し不利に見える部分があったとしても、基本的にはすべて保険会社や相手方に提出しましょう。

証拠を提出する際は、紛失や改ざんのリスクを防ぐために原本を手元に保管し、コピーを提出することをおすすめします。

情報を小出しにしたり、一部を隠していると相手に疑念を抱かせ、主張全体の信用性が損なわれる可能性があります。すべての情報を開示した上で、「総合的に見れば、こちらの主張が正しい」と堂々と説明することが重要です。

(3)なぜそう考えるのかという根拠をセットで伝える

「こちらの過失は1割です」と結論だけを主張するのではなく、「なぜ1割だと考えるのか」という根拠を必ずセットで伝えましょう。

根拠の例

- (良い例)

「ドライブレコーダーの映像から、相手方がウィンカーを出さずに急な車線変更をしたことが明らかです。過去の判例によれば、このようなケースの基本過失割合は『自車10:相手90』であるため、こちらの過失は1割が妥当だと考えます。」 - (悪い例)

「私は悪くないので、過失は1割じゃないと納得できません。」

根拠を明確に示すことで、あなたの主張が単なるわがままではなく、論理的なものであると相手に理解させることができます。

証拠や根拠がなければ主張が認められるのは難しいので、感情的にならず毅然とした対応をしましょう。

(4)主張の一貫性を保つ

相手の担当者に話す内容が、毎回微妙に変わったりしていませんか? 話すたびに内容が変わると、相手から「主張がブレている」と足元をすくわれる原因になりかねません。

交渉の窓口は、弁護士に一本化し、伝える内容に一貫性を持たせてもらいましょう。

(5)専門家の意見を後ろ盾にする

ご自身の主張を補強する最も強力な方法が、専門家である弁護士の意見を得ることです。

保険会社の担当者に、「弁護士に相談したところ、この事故状況であれば、弁護士基準での慰謝料は〇〇円が妥当だと言われました」と伝えるだけでも、主張の重みは全く変わります。

弁護士は、法的根拠に基づき、感情を排して依頼者の正当な権利を代弁してくれるため、過失割合をゴネ得されるリスクが大幅に減ります。

弁護士に依頼するメリットは?

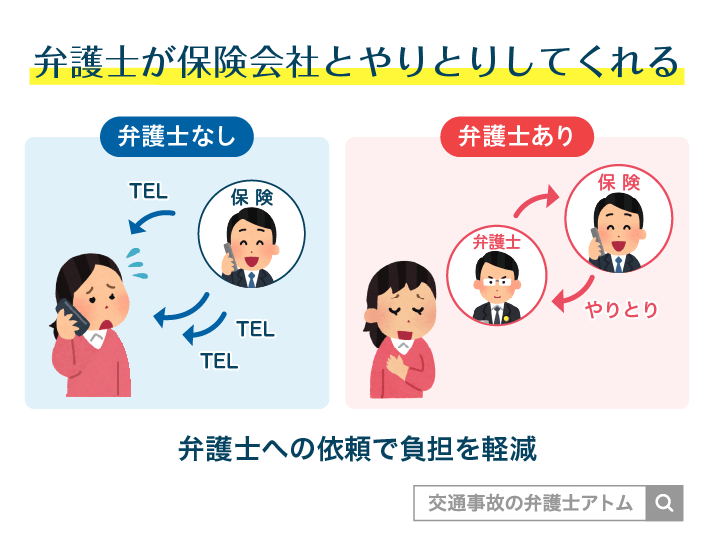

面倒でストレスのかかる示談交渉をすべて任せられる

交通事故の被害に遭うと、怪我の治療を続けながら、加害者側の保険会社の担当者と何度も交渉を行う必要があります。相手方の担当者は交渉のプロであり、高圧的な態度を取ったり、専門用語を並べて言いくるめようとしたりすることが少なくありません。

このようなやり取りは、心身ともに大きな負担となり、多大なストレスを感じるものです。

弁護士に依頼すれば、こうした交渉の窓口をすべて弁護士に一任できます。相手方との連絡は全て弁護士が行うため、あなたは煩わしい交渉から解放され、ご自身の怪我の治療や仕事、日常生活の回復に専念することができます。精神的な負担が大幅に軽減されることは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

法的な根拠に基づき、適正な過失割合を主張できる

弁護士は、事故現場の状況、ドライブレコーダーの映像、実況見分調書などの客観的な証拠を精査し、過去の膨大な裁判例(判例)といった法的な根拠に基づいて、依頼者にとって最も有利かつ適正な過失割合を主張します。

専門家でない個人が、保険会社の主張を覆すことは困難ですが、弁護士が介入することで、相手方も無茶な主張を通すことが難しくなります。

慰謝料が増える可能性が高い

慰謝料には3つの基準があり、保険会社が提示してくるのは、自賠責基準か任意保険基準と呼ばれる低額な慰謝料であることがほとんどです。

弁護士が交渉を行う場合は、最も高額となる「弁護士基準」で請求します。この基準で交渉・請求することにより、最終的に受け取れる慰謝料や賠償金の総額が、当初の提示額から倍増することも珍しくありません。

弁護士に依頼することは、過失割合のゴネ得を許さず、自らの賠償金を最大化できることにつながります。

過失割合の交渉に臨む際は、一度弁護士に相談してみましょう。

治療周りに関するアドバイスがもらえる

適切な賠償を受けるためには、事故後、適切な治療を継続することが不可欠です。しかし、保険会社から「もう症状は固定したはずだ」などと言われ、一方的に治療費の支払いを打ち切ると通告されるケースがあります。

急な打ち切りに合わないためにも、事前に弁護士に相談して、通院頻度や整骨院を併用する際の注意点などといったアドバイスを受けておきましょう。治療の必要性を客観的に証明しやすくなるので、治療の不当な打ち切りを回避できる可能性があります。

また、将来的に後遺障害が残る可能性がある場合、適切な「後遺障害等級」の認定を受けることが極めて重要です。弁護士は、後遺障害診断書を医師に作成してもらう際のポイントや、認定に必要な検査などについて的確なアドバイスを提供し、適正な等級認定を得られるようサポートします。

相手が弁護士を立ててきても対等に交渉できる

交渉が難航した際、相手方が弁護士を立てる可能性があります。相手方の弁護士は法律と交渉のプロであり、法的な知識や交渉力の差は歴然です。言われるがままに、ご自身に不利な内容で示談をまとめてしまうリスクが非常に高くなります。

こちらも弁護士を立てることで、相手と対等な立場で交渉を進めることができます。法的な知識や交渉力で劣ることがなくなり、相手の主張に臆することなく、ご自身の正当な権利を主張できます。不利な状況に陥ることを防ぎ、心理的な安心感も得られるでしょう。

過失割合のゴネ得に困ったら迷わず弁護士に相談

交通事故の過失割合をめぐる交渉は、被害者の方にとって、大きなストレスとなります。相手方が事実と異なる主張を繰り返し、ゴネ得を狙ってくるケースも少なくありません。

しかし、感情論や根拠のない主張によるゴネ得は原則として通用しません。 過失割合は、ドライブレコーダーや実況見分調書といった客観的な証拠と、過去の裁判例に基づく法的な根拠によって決まるものだからです。

もし相手方の不当な主張に納得がいかない、保険会社の提示する過失割合に疑問があるという場合は、安易に示談に応じず、交通事故問題の専門家である弁護士に相談するのが確実な解決策です。

弁護士はあなたの代理人として、煩わしい交渉の窓口となり、精神的な負担を軽減します。さらに、法的な観点からあなたの主張の正当性を証明し、弁護士基準で賠償金を請求することで、あなたが受け取るべき正当な補償の最大化を目指します。

ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用負担を気にすることなく依頼できるケースがほとんどです。不利な条件で泣き寝入りしないためにも、まずは一度、専門家の意見を聞いてみましょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了