交通事故で弁護士から連絡こない…不安な時の理由と対処法を徹底解説

更新日:

交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼したのに、「期待していた連絡がこない」「対応が遅い気がする」と不安になっていませんか?

「本当に動いてくれているんだろうか?」「もしかして忘れられているんじゃ…」と、弁護士が動かない、あるいは音信不通なのではと心配になるお気持ちはよくわかります。

しかし、弁護士から連絡がない=仕事をしていない、とは限りません。交通事故の案件には、どうしても時間がかかり、弁護士から積極的に連絡しづらい「待ち」の期間が存在するのです。

本記事では、弁護士から連絡がこない理由や対処法、連絡頻度の目安まで分かりやすく解説します。

目次

なぜ?弁護士から連絡がこない・遅い主な理由

弁護士に依頼した後、連絡が途絶えがちになると不安になりますが、それには合理的な理由がある場合が多いです。

まずは、よくある理由を知って冷静に状況を判断しましょう。

相手方(保険会社など)の返答待ち

弁護士が相手方保険会社に請求書や通知を送っても、相手方がすぐに返答するとは限りません。

保険会社も社内での検討や担当者の都合があり、返答までに数週間かかることも珍しくないのです。

返答待ちの間は、弁護士も「待つ」しかなく、依頼者に報告できる新たな進展がないため、連絡が途絶えがちになります。

後遺障害等級認定の結果待ち

後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請をしている場合、その審査には時間がかかります。

申請先(損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」など)での審査は、早くても1〜2ヶ月、複雑な案件では半年以上かかることもあります。

この審査結果が出るまで、示談交渉は本格的に開始できません。

弁護士は結果を待っている状態であり、この期間に頻繁に連絡することはありません。

裁判所の期日待ち(訴訟の場合)

示談交渉がまとまらず裁判(訴訟)になった場合、裁判所の期日(裁判官や相手方と話し合いや主張を行う日)は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月に1回程度の間隔で設定されます。

次の期日までの間、弁護士は書面作成などの準備をしていますが、大きな進展はないため期日が近づくまで連絡がないのが一般的です。

治療中・症状固定待ち

交通事故のケガの治療中、弁護士は相手方保険会社との対応(治療費の支払い交渉など)を行うこともありますが、賠償金の示談交渉自体は「完治」または「症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)」の診断が出るまで開始できません。

治療期間が長引いている間は、弁護士からの定期的な連絡は少なくなる傾向があります。

弁護士の多忙・事件処理の停滞(問題があるケース)

残念ながら、上記のような合理的な理由がなく、単に弁護士が多忙すぎて対応が後回しになっていたり、事件処理が停滞していたりするケースもゼロではありません。

「動いてくれない」「音信不通」と感じる状況が続く場合は、注意が必要です。

交通事故案件に不慣れ

弁護士の中には、交通事故の実務経験が少ないケースもあります。

交通事故案件は、医学的な知識や保険実務への理解が求められるため、不慣れな弁護士では対応が遅れたり、適切な判断ができなかったりすることがあります。

その結果、進行が滞ったり、請求額や示談内容に不利な影響が出るおそれもあります。

依頼時は、交通事故に強い弁護士かどうかを確認しておくことが大切です。

関連記事

交通事故の弁護士を変えるべきケースと手順|やる気ないは変更理由になる?

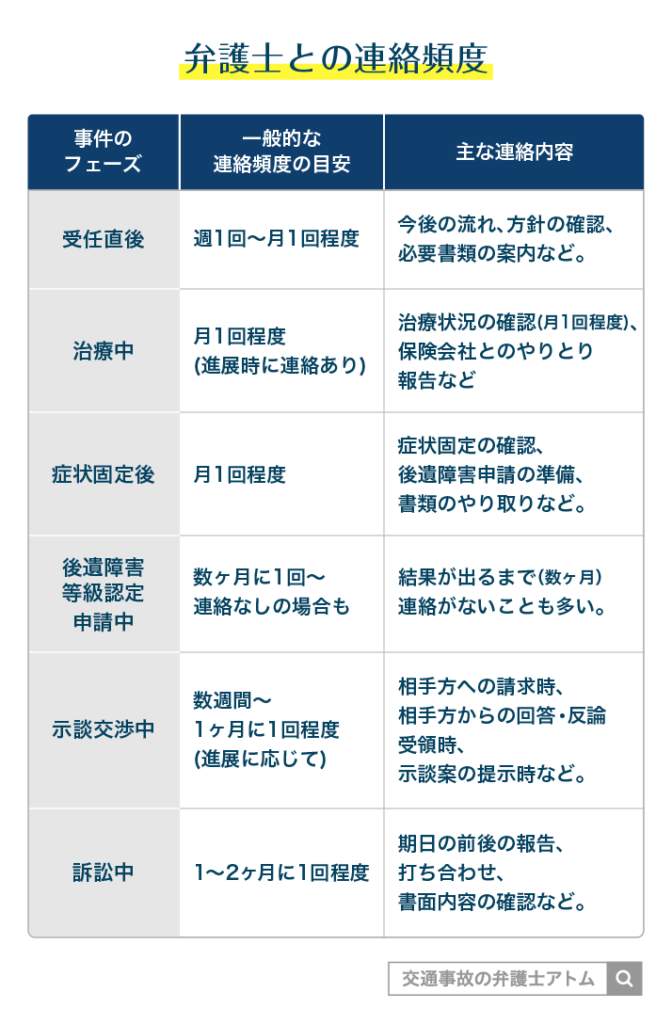

交通事故案件での弁護士との連絡頻度の目安

「他の人はどれくらい連絡をもらっているんだろう?」と、一般的な連絡頻度も気になるでしょう。

弁護士との連絡頻度は、「頻繁=良い弁護士」というわけではなく、事件の進み具合(フェーズ)によって大きく変わります。

※上記はあくまで一般的な目安です。案件内容や弁護士の方針、相手方の対応状況によって、連絡頻度は前後することがあります。

このように、治療中や後遺障害の結果待ちの期間は、数ヶ月単位で連絡がないことも「普通」です。

連絡の頻度だけで「遅い」「動かない」と判断するのは早計かもしれません。

弁護士の対応が「遅い」「動かない」と感じた時の対処法

連絡が途絶えたまま時間が過ぎると、不安になるのは当然です。

まずは感情的にならず、「いまの状況を確認する」ことから始めましょう。

以下では、連絡が取れない・進展が見えない場合に確認すべきポイントと、連絡の取り方を解説します。

契約内容(委任契約書)を再確認する

まずは弁護士と最初に交わした「委任契約書」を確認してみましょう。事件の進捗報告の方法や頻度について、何か取り決めが書かれていないかチェックします。

事務所に連絡し、弁護士の状況を確認する

担当弁護士本人と連絡が取れない場合は、弁護士事務所に直接問い合わせるのが確実です。

問い合わせの際は、メールでの連絡が基本です。

記録が残り、弁護士の都合に合わせて確認・返信できるため、電話よりスムーズにやり取りできます。

弁護士に伝えるべき内容

感情的に「なぜ連絡をくれないんですか!」と伝えるより、落ち着いて次のようなポイントを伝えると効果的です。

- 現在の進捗状況を知りたい

例:「今、相手方の返答待ちの状態でしょうか?」 - 今後の見通しを知りたい

例:「次はいつ頃、どのような動きがありそうでしょうか?」 - 連絡がなく不安に感じていること

例:「しばらく進捗のご連絡がなかったので、少し心配になっておりました」 - 希望する連絡頻度をすり合わせる

例:「大きな進展があった時だけで結構です」「もし可能なら、1ヶ月に1回程度、簡単な状況報告メールをいただけますか?」

多くの場合、弁護士も依頼者が不安に思っているとは気づいていないケースがあります。

こちらから状況確認と希望を伝えることで、関係が改善されることも多いです。

弁護士から長期間連絡がこないと起こるリスク

長期間連絡が取れない状態が続くと、費用や時効などの面でリスクが生じる可能性もあります。

弁護士と音信不通の状況が続く場合は、次のような点にも注意しましょう。

費用の立て替えが続いてしまう

示談が進まないと、相手方保険会社からの支払いも止まってしまいます。

治療費の一部は保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」でカバーされますが、それ以外の費用は被害者が一時的に立て替えることになります。

そのまま時間が経過すると支払いが遅れ、自己負担が増えるおそれもあります。

関連記事

交通事故の治療費は誰が支払う?立て替えや過失割合による自己負担も解説

時効により損害賠償請求ができなくなる

弁護士に依頼している場合は、通常こうした時効管理も行われるため、期限を過ぎてしまうケースはほとんどありません。

ただし、交通事故の損害賠償請求には時効があり、示談が進まないまま長期間放置すると、請求できなくなるおそれがあります。

関連記事

弁護士の変更(解任)を検討する基準と手順

上記の手を尽くしても状況が改善せず、弁護士への信頼関係が完全に失われてしまった場合は、弁護士の変更(解任)も選択肢となります。

ただし、変更には大きなデメリットもあるため、慎重に判断が必要です。

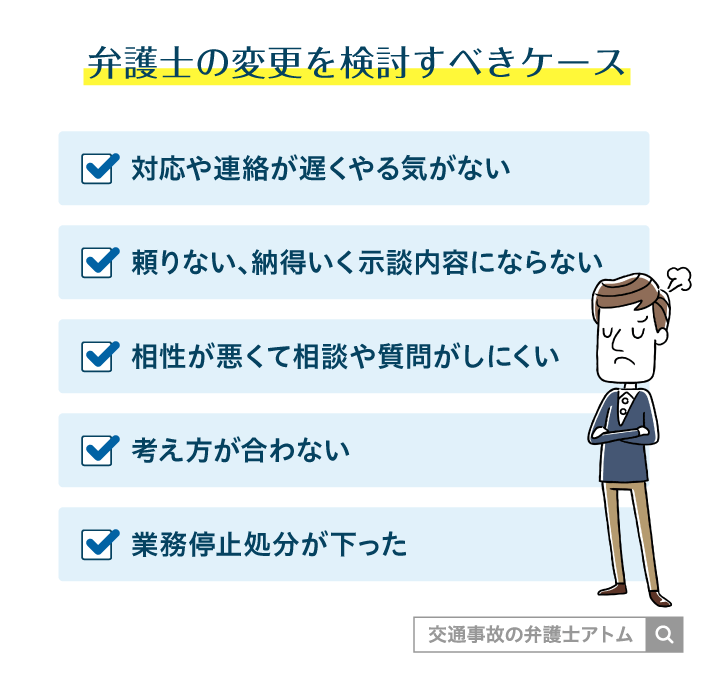

変更(解任)を検討する基準

次のようなケースに当てはまる場合は、弁護士の変更を検討するタイミングといえます。

連絡が取れない・対応に不信感があるなど、複数の項目に該当するなら、早めに新しい弁護士へ相談してみましょう。

弁護士変更のメリット・デメリット

弁護士を変更することで、案件が改善に向かう可能性がある一方、費用の増加や引継ぎの手間といったデメリットも存在します。

それぞれの特徴を理解し、今の状況にとって最善の選択かどうかを見極めましょう。

弁護士を変更するメリット

弁護士を変えることで、停滞していた案件が動き出すことがあります。

特に、連絡が取れない・対応が遅いと感じていた場合には、新しい弁護士との再スタートが精神的な安心にもつながります。

- 信頼できる新しい弁護士のもとで、不安なく再スタートできる

- 停滞していた事件処理がスムーズに進む可能性がある

弁護士を変更するデメリット

一方で、弁護士変更には費用・時間・引継ぎのリスクも伴います。

特に、途中での解任は経済的負担が大きくなることもあるため、 「本当に必要か」を見極めたうえで判断しましょう。

- 費用が二重にかかる可能性が高い

元の弁護士の着手金は返金されないことが通常で、途中までの報酬(出来高)や実費の清算が必要になります。さらに、新しい弁護士の着手金も別途必要です。 - 時間がかかる

新しい弁護士が事件内容を最初から把握し直す時間が必要になります。 - 引継ぎのリスク

元の弁護士が資料の返還などに非協力的な場合、トラブルに発展することもあります。

【重要】弁護士費用特約を使っている場合

自動車保険の「弁護士費用特約」を利用している場合でも、弁護士の変更が自由に認められるか、変更後の費用も特約でカバーされるかは、保険会社の規定によって異なります。

必ず事前に保険会社へ確認しておきましょう。

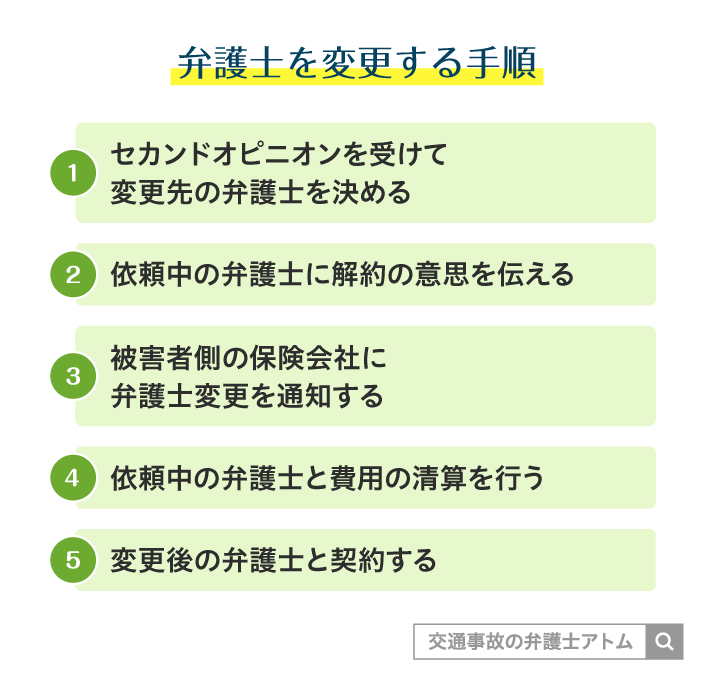

弁護士変更の手順

弁護士を変更する際は、基本的に新しい弁護士が中心となって手続きを進めてくれるため、

依頼者本人が前の弁護士や保険会社に直接連絡する必要はほとんどありません。

以下の手順で流れを確認しておきましょう。

(1)セカンドオピニオンを受けて変更先の弁護士を決める

まずは別の弁護士に相談し、今の対応が妥当か、変更によって改善の可能性があるかを確認します。

(2)依頼中の弁護士に解約の意思を伝える

通常は、新しい弁護士が代わりに解任手続きを行います。

自分で伝える場合は、簡潔に「別の弁護士に依頼することにしました」と伝えれば十分です。

(3)被害者側の保険会社に弁護士変更を報告する

弁護士費用特約を使っている場合は、ご自身の保険会社に弁護士変更を報告します。

相手方保険会社への連絡は新しい弁護士が行うのが一般的です。

(4)弁護士費用の清算を行う

前の弁護士との契約を終了する際は、発生していた費用の精算を行います。

弁護士費用特約を利用している場合は、保険会社を通して清算されるのが一般的です。

(5)変更後の弁護士と契約する

前の弁護士から新しい弁護士へ事件資料が直接引き継がれ、手続きが再スタートします。

あなた自身がやることはほとんどありません。

最終手段としての弁護士会への相談

弁護士の変更もうまくいかない、費用清算で法外な請求をされた、明らかに職務怠慢で損害を被ったなど、深刻なトラブルになった場合は、地域の弁護士会に相談するという方法もあります。

- 市民相談窓口・紛議調停

弁護士とのトラブル(特に費用面)について相談したり、間に入って話し合いを仲介(調停)してもらったりする制度です。 - 懲戒請求

弁護士の明らかな非行(例:長期間音信不通で職務を放棄した、預かり金を横領した等)に対して、弁護士会に調査と処分(懲戒)を求める手続きです。

ただし、これはあくまで弁護士への「制裁」を求めるもので、あなたの交通事故の賠償問題が直接解決したり、損害が補填されたりするわけではありません。非常にハードルも高く、最終的な手段と言えます。

まずは弁護士本人との話し合い、それでもダメなら弁護士変更の検討、というのが現実的な流れです。

【まとめ】連絡がない=動いていないとは限らない。まずは冷静な確認を

弁護士から連絡がこないと、不安や不満が募るのは当然です。

しかし、交通事故の案件では「相手待ち」「結果待ち」の期間が長く、連絡がないことにも合理的な理由がある場合が少なくありません。

大切なのは、連絡の「頻度」だけにとらわれず、連絡があった時の「質(=進捗や見通しをきちんと説明してくれるか)」です。

まずは感情的にならず、メールなどで冷静に現在の状況を確認してみましょう。

その上で、希望する連絡頻度をすり合わせてみてください。

それでも対応が改善されず信頼関係が維持できない場合は、費用などのデメリットも理解した上で、弁護士の変更を検討しましょう。

不安な日々を過ごされていることと思いますが、この記事が冷静な判断と次の一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了