助手席乗車中の交差点事故で鎖骨骨折を負った事例

弁護士に依頼後...

増額

交通事故の被害者として、示談交渉で適正な賠償金を受け取りたい方へ。

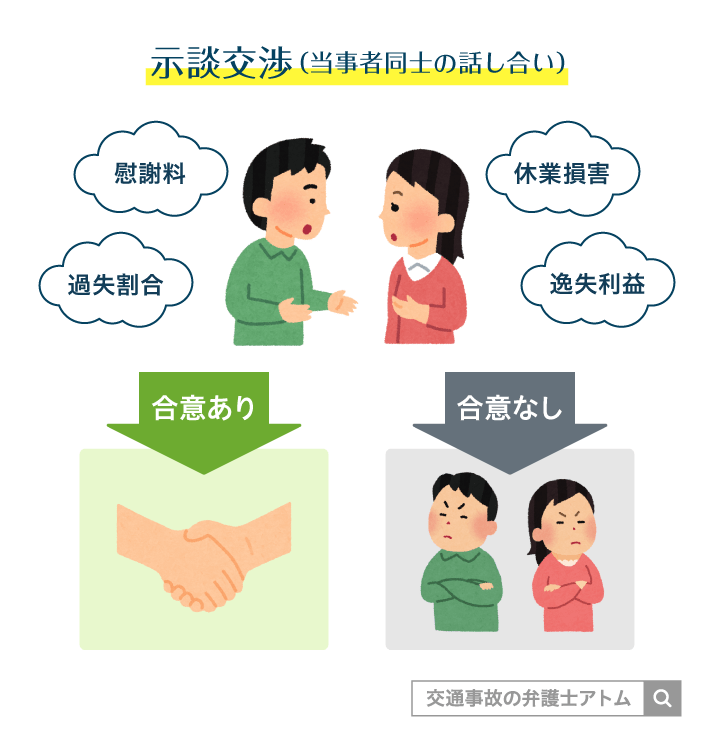

交通事故の示談とは、裁判ではなく、被害者と加害者(またはその自動車保険会社や弁護士)が話し合い、過失割合や賠償額を合意して、解決を図る手続きです。

この記事では、交通事故の示談とは具体的に何なのか、事故から示談までの流れ、被害者側の示談交渉の進め方を交通事故の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が解説します。

示談金相場や増額のコツ、示談交渉の注意点がわかるので、交通事故の被害者の方は、ぜひご確認ください。

目次

交通事故の示談とは、事故で生じた損害について、加害者側と被害者側が話し合いで解決する手続きです。

裁判所が判断する裁判と違って、当事者が合意して進める方法で、解決までにかかる時間が比較的早く、負担の少ない解決手段として広く利用されています。

交通事故の示談は、損害賠償の内容を被害者と加害者が話し合って確定する「任意の和解」です。

示談が成立すると、当事者にはその内容を守る法的な義務が生じます。

| 裁判との違い | 早い、柔軟、負担を少なく解決できる |

| 開始時期 | 損害額が確定したあと |

| 関わる人 | 被害者、加害者、双方の保険会社、弁護士 |

| 決める内容 | 慰謝料、治療費、休業損害、後遺障害、過失割合、物損など |

| 進め方 | 電話や書面でのやりとり |

| 一般的な流れ | 保険会社からの提示→交渉→合意→示談書作成→示談金の受け取り |

こうした特徴により、示談は交通事故問題の解決方法として最も一般的に用いられています。

特に交通事故の場合は、加害者側の保険会社が保険金を支払うため、支払いが滞る心配はほとんどありません。

示談が選ばれる主な理由は次のとおりです。

示談とは、事故で生じた損害の内容と金額を最終的に決め、問題をどのように解決するかを確定する大切な手続きです。

慰謝料と示談金はしばしば混同されますが、実際には役割も意味も異なる概念です。

まず示談金とは、示談で最終的に支払われる損害賠償金の総額を指します。

一方、慰謝料はその中のひとつの項目に過ぎず、事故によって受けた精神的苦痛への補償を目的としています。

このように、示談金は損害全体を補うための総額であり、慰謝料はその中の一部分として位置づけられます。

「示談金=慰謝料」ではない点に注意が必要です。

関連記事

示談金と慰謝料の違いとは?交通事故の被害者が知っておくべき損害賠償の内訳

交通事故で示談をするのと、裁判で判決を得るのとでは、以下のような違いがあります。

交通事故の解決方法│示談と裁判の比較

| 示談 | 裁判 | |

|---|---|---|

| 手段 | 当事者の合意 | 裁判官の判決 |

| 拘束力 | あり | あり |

| かかる期間 | 比較的短い | 長い |

示談にも裁判と同様に当事者には合意した内容を守る義務が生じ、また保険会社が保険金を支払ってくれるので、賠償金を支払ってもらえないということはほとんどありません。

示談では当事者間の合意さえ得られればいいので、手続きが早く進みやすく、解決までの期間が比較的短いこともメリットです。

ただし、示談の話し合いだけではどうしても合意に至らない場合もあります。

そのようなときは、交通事故紛争処理センター(ADR)を利用したり、訴訟といった別の解決手段に進むこともあります。

こうした手続きにも弁護士が寄り添って対応できるため、早めに相談して備えておくと安心です。

関連記事

交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリットを解説

示談交渉では、交通事故で生じた損害をどのように補償するかを具体的に決めるため、さまざまな項目について金額や内容をすり合わせます。

示談交渉で話し合う主な内容は、次のとおりです。

示談交渉の中心となるのは、補償の対象となる項目と、その金額です。

代表的な項目には次のようなものがあります。

事故状況やケガの程度によって必要な補償が異なるため、項目ごとに適正額を確認します。

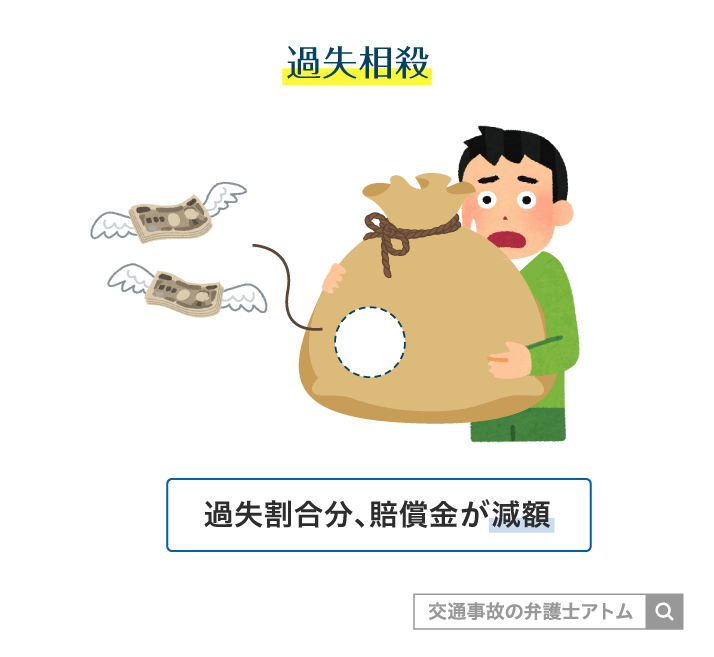

加害者・被害者それぞれの事故に対する責任の割合です。

被害者側にも一定の過失があると、その割合分だけ受け取れる賠償額が減るため、示談交渉でも特に重要なポイントになります。

上記の項目を整理した上で、「どの項目をどの程度賠償するか」を双方が納得できる形にまとめます。

最終的にいくら受け取るかを決定し、振り込み時期や方法などの実務的な条件も含めて合意します。

示談交渉は、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点で開始できます。「交通事故による損害が確定する」とは、これ以上新たな損害が出ない状態になることです。

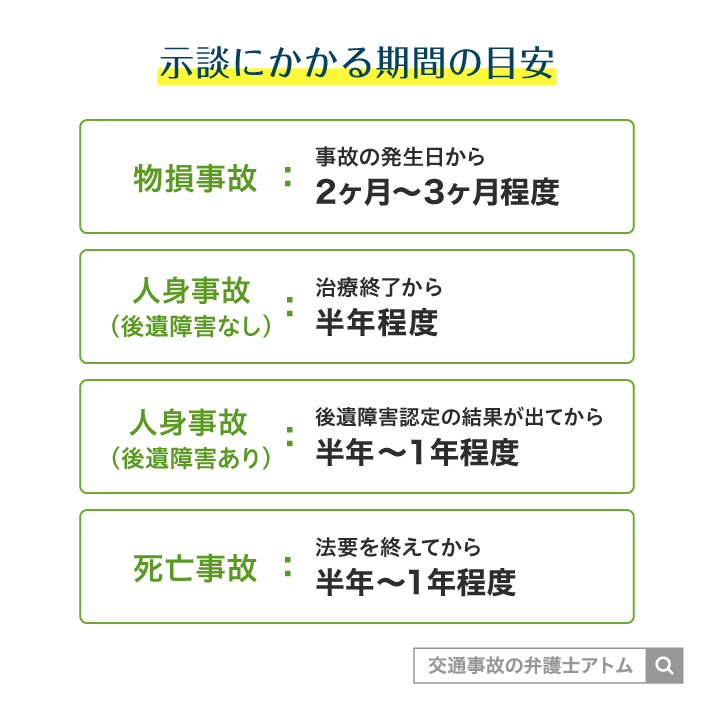

具体的に示談を開始できるタイミングと、示談が成立するまでの期間をまとめると次のとおりです。

示談交渉の主なタイミング

| 開始 | |

|---|---|

| 後遺症なしの人身事故 | ケガの完治後 |

| 後遺症ありの人身事故 | 後遺障害等級認定の結果が出た後 |

| 死亡事故 | 葬儀後 |

| 物損事故 | 修理費などの見積もり後 |

交通事故の示談は損害額が確定してから進めるのが基本ですが、特にケガで通院している場合は注意が必要です。

治療が長引くと、まだ回復途中にもかかわらず、加害者側の保険会社から治療の終了や示談開始を促されることがあります。

さらに、「治療費の打ち切り」や「症状固定として後遺障害申請へ進む」よう勧められるケースもあります。

しかし、治療が続く可能性が残されている段階での示談は以下のようなリスクがあります。

示談の適切なタイミングについては『交通事故の示談はいつする?示談金がもらえるタイミングは?示談案の落とし穴も解説』をご覧ください。

示談にかかる期間は、事故の状況やケガの程度、後遺障害の有無などによって大きく変わります。

一般的なケースでも数ヶ月〜半年、後遺障害が関わる場合は半年〜1年以上となることもあります。

示談が長引く主な原因としては、以下のようなものがあります。

示談を早く進めるためには必要書類を早めに揃えたり、治療経過を適切に記録することが大切になります。

交通事故の示談は、事故直後から治療、後遺障害の手続き、示談交渉を経て進んでいきます。

ここでは、全体像をつかめるように、交通事故発生から示談の流れをシンプルに整理して解説します。

なお、具体的な手順をより詳しく知りたい方は、『交通事故の示談の流れと手順!うまく進めるポイントも解説』をご覧ください。

交通事故が発生したら、まず警察へ事故の届け出を行う必要があります。

この届出記録をもとに、後日「自動車安全運転センター」が交通事故証明書を作成します。

警察への届出がなければ、この証明書自体が作成されないため注意してください。

交通事故証明書は、事故の発生を公的に証明する唯一の資料で、次のような場面で必須となります。

詳しい取得方法や申請期限等については、関連記事で解説しています。

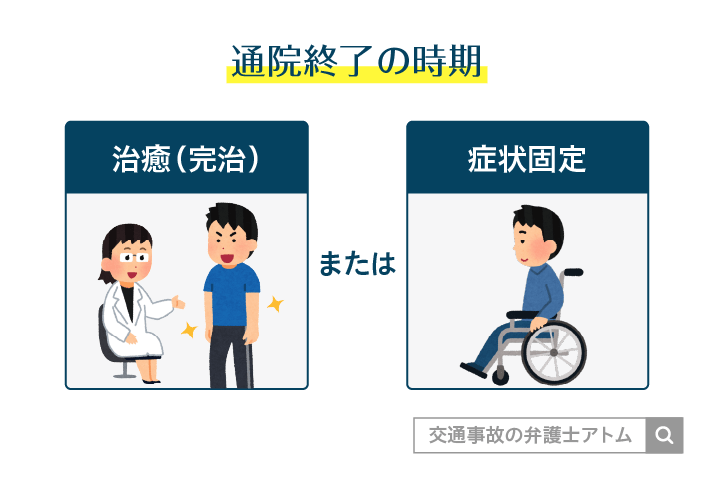

事故後は、医療機関で治療を受けながら経過を観察し、完治するまでまたは症状固定と診断されるまで通院が続きます。

症状固定は後遺障害等級の申請に進む重要なタイミングです。

また、治療期間や通院頻度は慰謝料額にも影響するため、この段階は示談に向けても大切なポイントとなります。

交通事故で症状固定後も痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。

示談金に大きく影響するため、事故後の手続きの中でも特に重要なステップです。

後遺障害の審査は次のような流れで進みます。

認定結果が出るまでの期間は、おおむね 30日程度が多いです。

審査の結果、後遺障害等級が認定されると、1〜14級のいずれかが付与され、その等級に応じて以下の賠償項目が計算されます。

つまり、後遺障害として認定されなければ、後遺障害慰謝料も逸失利益も原則受け取れません。

また、認定されない「非該当」となるケースもあり、等級獲得には必要資料の準備など、適切な対策が不可欠です。

損害額が確定すると、いよいよ示談交渉が始まります。

示談交渉では、まず加害者側の保険会社から賠償額をまとめた「示談案」が提示され、それを基準に補償内容の調整を進めるのが一般的です。

治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害の補償額など、さまざまな項目について保険会社と調整していきます。

示談成立までの期間は、軽傷の場合は数週間〜数ヶ月、後遺障害がある場合は半年以上かかることもあります。

内容に納得すれば署名・押印してそのまま示談成立ですが、保険会社の提示額は低めに設定されていることが多いのが実情です。

弁護士に依頼することで、より高額な「弁護士基準(裁判基準)」での請求が可能になり、慰謝料が増額される可能性が高まります。

示談書へ署名してしまうと、原則としてやり直しはできません。

そのため、提示額が適正かどうか不安がある場合は、署名前に一度弁護士へ相談し、内容をチェックしてもらうことをおすすめします。

金額の妥当性や過失割合について、専門的な視点でアドバイスを受けることで、後悔のない判断がしやすくなります。

関連記事

交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?

示談交渉で合意に至ったら、当事者間で「示談書」を取り交わすことで示談が正式に成立します。

示談書に署名・押印をすると、原則として示談内容の撤回や再交渉はできません。

そのため、金額や記載内容に不明点があれば署名前に必ず確認しましょう。

なお、示談書のチェックポイントは『交通事故の示談書の書き方は?ひな形・テンプレートやチェックポイントも紹介』で解説しています。

示談書の返送後、通常は1〜2週間程度で示談金が振り込まれます。

示談書に記載された支払期日に従い、既払金を除いた残額が支払われるのが一般的です。

また、交通事故で受け取る慰謝料や損害賠償金は、原則として非課税です。

ただし例外的に確定申告が必要となるケースもあるため、該当する可能性がある場合は注意が必要です。

関連記事

交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の原則と確定申告の要否について解説

示談交渉は、事故当事者が直接行う場合もあれば、保険会社や弁護士が代理して進めることもあります。

被害者か加害者かによって、交渉主体や進め方は大きく異なります。

交通事故の示談交渉のやり方には、「自分で対応する」「保険の示談代行サービスを使う」「弁護士に依頼する」の3種類があります。

| 本人 | 保険会社 | 弁護士 | |

|---|---|---|---|

| 費用 | 無料 | 無料 | 有料※ |

| 本人負担 | 大 | 小 | 小 |

| 交渉力 | 弱 | 中 | 強 |

| 示談金 | 低 | 中 | 高 |

※弁護士費用特約を利用することで300万円まで自身の保険会社が補償してくれる

それぞれのメリットやデメリットなどを見ていきましょう。

交通事故の示談交渉は、被害者自身で対応することも可能です。自力で示談交渉するメリットとデメリットは以下の通りです。

自力で示談交渉を行うメリット

自力で示談交渉すれば、交渉の経緯や加害者側の主張について細かい部分まで把握できます。

自分自身で交渉にあたる分、加害者側に直接自分の主張や感情を伝えやすく、そうした意味で納得のいく交渉もしやすいでしょう。

自力で示談交渉を行うデメリット

交渉相手は基本的に加害者側の保険担当者です。加害者側の保険担当者は日々仕事として示談交渉をしているため、知識面でも経験面でも、被害者は不利になると言わざるを得ません。

自力で示談交渉した結果、なかなか主張が通らなかったり、加害者側から高圧的な態度を取られたりして、精神的な負担を感じる方も多くいます。

また、証拠や書類の準備で時間を取られる、保険会社が営業している日中に交渉しなければならないなど、時間的負担も大きくなるでしょう。

さらに、交通事故の賠償金額や過失割合は、個々のケースに応じて柔軟に算定されるものです。被害者の方が自力で厳密な算定をするのは難しく、加害者側から「その主張は正しくない」「根拠に乏しい」と言われる可能性も大いにあります。

自力で示談交渉するとしても、損害賠償金額や過失割合の算定、交渉のアドバイスは、弁護士に問い合わせることをおすすめします。

任意保険に加入している場合は、「示談代行サービス」を使って自身の保険会社に示談交渉を任せることも可能です。

示談代行サービスを利用して示談交渉するメリットとデメリットは、以下の通りです。

示談代行サービスのメリット

示談代行サービスは無料で利用できるため、費用をかけずに示談交渉を任せられる点が、大きなメリットです。

保険担当者は示談交渉に慣れているため、専門知識や交渉スキルを活用して交渉にあたります。自力で示談交渉するよりもスムーズに、よりよい内容で示談が成立することが期待できるでしょう。

示談代行サービスのデメリット

示談交渉の際、保険会社が主張できるのは自社基準(任意保険基準)に基づいた金額です。

過去の判例に基づく法的正当性の高い金額は「弁護士基準」に基づくものですが、示談代行サービスでは弁護士基準の金額は主張してもらえません。

よって、示談代行サービスを利用して示談交渉をし、被害者側の主張が通ったとしても、得られる示談金額は弁護士基準以下となるのです。

また、示談代行サービスを利用すると、示談交渉は基本的に保険会社間で行われることになります。今後の付き合いなども考え、交渉が甘くなる可能性もあるでしょう。

示談代行サービスについては、関連記事『示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット』で詳しく解説しています。

示談交渉で納得のいく結果を目指すなら、弁護士を立てることも検討してみましょう。

弁護士を立てて示談交渉するメリット・デメリットは以下の通りです。

弁護士に示談交渉を任せるメリット

示談交渉で弁護士を立てれば、弁護士基準での高額な慰謝料を主張できます。

弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれるように、本来は裁判を起こした場合に認められうる基準です。そのため、通常は示談交渉で弁護士基準の金額を主張しても、聞き入れられることはほぼありません。

しかし、弁護士による主張であれば、加害者側の保険担当者は「主張を受け入れないと裁判に発展するかもしれない」と危惧します。

こうした背景と弁護士の知識・交渉力によって、示談交渉段階でも弁護士基準の金額獲得が期待できるのです。交通事故の示談を弁護士に依頼すべき理由について詳しくは『交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!依頼のメリットや方法がわかる』の記事もあわせてご確認ください。

弁護士に示談交渉を任せるデメリット

弁護士に示談交渉を任せるデメリットは、弁護士費用がかかることです。

弁護士に示談交渉などを依頼すると、通常は法律相談料・着手金・成功報酬などの費用がかかります。

ただし、法律事務所の中には法律相談料・着手金を無料としているところもありますし、弁護士費用を差し引いてもなお、弁護士を立てたほうが獲得金額が多くなることは珍しくありません。

また、任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、このデメリットは解消可能です。

弁護士費用特約のメリットや使い方については、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご確認ください。

アトム法律事務所には、交通事故でケガをした方の代わりに保険会社との示談交渉をおこなってきた多数の実績があります。

軽傷から重傷・死亡事故まであらゆる事故の被害者やご遺族のサポートをしてきました。

交通事故の示談交渉によって受け取れる金額は大きく変わるため、弁護士への相談・依頼も検討してみてください。

弁護士に相談・依頼するメリットについてもっと知りたい、相談相手となる弁護士の選び方に悩んでいる方は関連記事もお役立てください。

あなたが加害者となった交通事故では、誰が示談交渉を担当するかは、任意保険への加入状況や被害者側の対応によって変わります。

以下は、状況ごとの示談交渉の担当者を整理した一覧です。

| 状況 | 加害者側 | 被害者側 |

|---|---|---|

| 加害者が任意保険に加入 被害者が弁護士に依頼 | 保険担当者 | 弁護士 |

| 加害者が任意保険に加入 被害者に過失あり | 保険担当者 | 保険担当者 または 被害者 |

| 加害者が任意保険に加入 被害者に過失なし | 保険担当者 | 被害者 |

| 加害者が任意保険に無加入 被害者に過失なし | 加害者 | 被害者 |

任意保険に加入している場合、示談交渉の対応は基本的に保険会社の担当者が行います。

加害者自身が直接やり取りする必要はほとんどありませんが、被害者に過失がある場合や、被害者が弁護士に依頼している場合には、交渉相手が変わることがあります。

一方、任意保険に加入していない場合は、示談交渉を加害者自身で行う必要があります。

状況によっては、加害者側であっても弁護士に依頼することで、示談成立までの負担を軽減できる場合があります。

関連記事

交通事故加害者がすべき対応や責任は?裁判所の呼び出しはどうしたらいい?

交通事故の示談金は、ケガの程度や後遺障害の等級によって大きく変わります。

ここでは、アトム法律事務所が解決した事例を、実際の示談金総額ごとに見ていきます。

この金額帯の示談は、軽傷で後遺障害等級が付かないケースが中心です。

入通院慰謝料や物損費用など、比較的シンプルな内訳で構成されます。

この金額帯では、後遺障害14級・13級が認定される軽度の後遺障害が想定されます。

入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料や逸失利益が一定額発生するケースです。

この金額帯の示談は、後遺障害12級・11級など、中程度の後遺障害が残った場合に多く見られます。

後遺障害慰謝料や逸失利益の割合が大きくなります。

この金額帯は、後遺障害10〜6級の重めの後遺障害が認定されるケースが中心です。

将来の収入減(逸失利益)が高額になりやすく、示談金全体の大半を占めることもあります。

この示談金の水準は、後遺障害1〜5級の重度後遺障害、または死亡事故が対象となります。

介護費・将来収入の喪失など、きわめて高額な補償が必要になるケースです。

関連記事

交通事故の示談金のうち、慰謝料と逸失利益は以下の計算機から金額を確認できます。

ただし、計算機で算出される示談金相場については次の点に注意してください。

示談交渉では、少しの判断ミスや準備不足が大きな損失につながることがあります。

適切な証拠集めや交渉姿勢を押さえておくことで、より有利な条件で示談を進めることができます。

より詳しい交渉のコツや実践テクニックを知りたい方は、『交通事故の示談テクニック7つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道』も合わせてご覧ください。

交通事故の示談では、保険会社との交渉力の差や損害額の評価方法によって、受け取れる金額が大きく変わります。

特に、被害者自身が交渉を進めていると「提示額が低い」「話が進まない」「主張が通らない」といった状況に陥りやすく、適切な補償が受けられないまま示談が成立してしまう危険もあります。

こうしたリスクを避けるうえで、弁護士に相談・依頼することは大きなメリットがあります。

弁護士が介入した場合、保険会社は「訴訟に発展する可能性」を意識するため、示談の対応が変わりやすくなります。

弁護士が入ることで起こりやすい変化には次のようなものがあります。

また、弁護士は裁判例に基づく「弁護士基準(裁判基準)」で算定した賠償金を主張できるため、保険会社基準よりも高額の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

こうした背景から、弁護士に依頼することで示談金が増額する可能性は十分にあります。

示談交渉では、以下のような専門性と手間が大きく、精神的負担も無視できません。

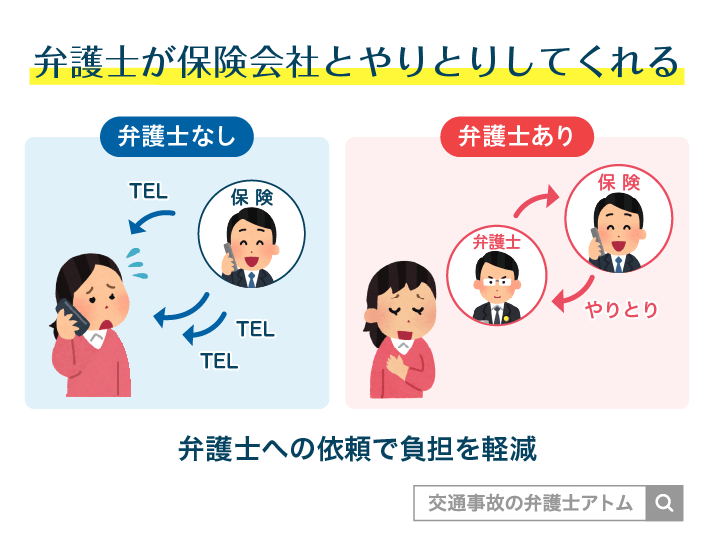

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りはすべて代理で対応してもらえるため、被害者自身は交渉ストレスから解放されます。

また、法律の視点から適正額を算定したうえで交渉が進むため、納得度の高い示談が成立しやすくなります。

任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼できます。

300万円まで補償されるケースが一般的で、通常の交通事故示談であれば費用がオーバーすることはほとんどありません。

費用面がネックで相談をためらっている方も、特約が使えるなら迷わず弁護士に依頼すべきと言えます。

交通事故の示談は、裁判官による入念な証拠調べや判決を経ず、被害者側と加害者側の双方の合意で成立するので、通常、裁判よりも早く解決できます。

ただし、いちど被害者側に不利な内容で示談が成立してしまうと基本的にやり直せないので、十分な準備と対策が必要です。

そのため、交通事故の示談交渉で、適切な賠償金を受けとるためには、弁護士に相談・依頼できると安心です。

交通事故の被害者になり、示談交渉への対応が必要になった場合は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

本記事では最後に、アトム法律事務所の増額実績と、無料電話・LINE相談のご案内をいたします。

なお、弁護士に相談・依頼するメリットが心配な方は関連記事『交通事故で弁護士依頼するデメリット4つ!意味ないと感じる前に判断基準を確認』もご覧ください。デメリットと思われる事柄が実は思い過ごしであることは多いです。

アトム法律事務所でサポートしてきた事案の増額実績の一部を紹介します。

示談交渉の事例(1)むちうちで後遺障害なし

| 傷病名 | 頸椎捻挫 |

| 後遺障害等級 | 非該当 |

| 当初の提示額 | 41万円 |

| 最終的な回収額 | 159万円 (118万円の増額) |

示談交渉の事例(2)骨折で後遺障害12級

| 傷病名 | 左足関節骨折 |

| 後遺障害等級 | 12級13号 |

| 当初の提示額 | 347万円 |

| 最終的な回収額 | 750万円 (403万円の増額) |

示談交渉の事例(3)脳挫傷で後遺障害7級

| 傷病名 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折など |

| 後遺障害等級 | 併合7級 |

| 当初の提示額 | 3,537万円 |

| 最終的な回収額 | 7,350万円 (3,813万円の増額) |

あとから「本来ならもっと多くの示談金をもらえていたのに…」と悔やまないためにも、一度弁護士へ相談し、依頼すべきか検討してみることをおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士が実際に解決したその他の事例については「交通事故の解決事例」でも紹介していますので、あわせてご確認ください。

ある日いきなり交通事故の被害者になってしまい、示談について不安や悩みを抱えている方は少なくありません。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方に向けて電話・LINEによる無料相談を実施しています。

交通事故の示談でわからないことがある方、示談金をいくらもらえるか知りたい方は、ぜひご利用ください。交通事故の実務に精通した弁護士が、適切なアドバイスをさせていただきます。

もちろん、無料相談のみのご利用でも大丈夫です。

家にいながらスキマ時間で相談できるので、お気軽にお問い合わせください。

相談予約は24時間365日受け付けています。

皆様からの電話・LINEをお待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、

地元の弁護士が即座に対応することで

ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。