交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリットを解説

交通事故の解決方法を調べていると、「交通事故紛争処理センター」という名前を目にすることがあると思います。

交通事故紛争処理センターは、交通事故の被害者と加害者の間に入り、示談成立のサポートをしてくれる機関です。無料で利用でき、第三者の弁護士の公平な視点で示談案を提案してもらえます。

しかし、事前に利用の流れやデメリットを知っておかないと、想定以上に時間や手間がかかったり、望んでいた結果が得られず「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうおそれもあるでしょう。

この記事では、交通事故紛争処理センターの利用を検討している方に向けて、センターの基礎知識や利用の流れ、メリット・デメリットを解説します。

目次

交通事故紛争処理センターとは?

交通事故紛争処理センターでできる3つのこと

交通事故紛争処理センターはADR機関(裁判によらず紛争を処理する機関)のひとつで、交通事故の被害者と加害者双方が納得できる解決策を見つけるために、公正な立場で仲裁を行う公益団体です。

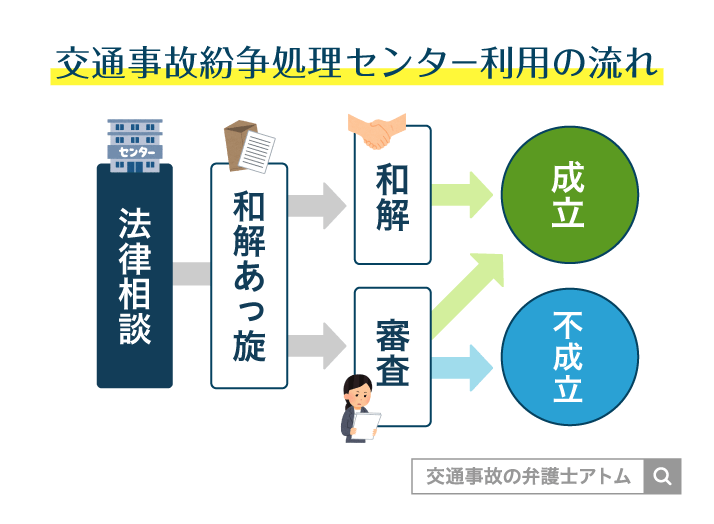

具体的には、無料で「法律相談」「和解あっ旋」「審査」をしてもらえます。

- 法律相談

和解あっ旋の前段階である相談。センターの担当弁護士に自身の主張を伝え、書類を見ながら問題点を整理したりアドバイスをもらったりする。 - 和解あっ旋

法律相談の結果、必要性が認められると和解あっ旋を受けられる。当事者双方がセンターに出席し、担当者が双方の主張を聞き、あっ旋案(和解案)を提案してくれる。

双方があっ旋案に合意すれば解決。合意しなければ審査へと移行できる。 - 審査

法律学者や裁判官経験者、弁護士で構成された「審査会」が改めて当事者双方の主張を聞き、書類の内容も踏まえて裁定を出す。

申立人が裁定に同意すれば解決、同意しない場合は未解決のままサポート終了。

紛争処理センターでは裁判のように勝敗を決めるのではなく、双方が納得できる解決策を見つけることを目指しています。

被害者・加害者双方の言い分を踏まえて解決策を提案してくれるのです。

なお、和解あっ旋も審査も、解決のためには被害者側の同意が必要です。被害者が納得いかない結果で問題解決となってしまうことはないのでご安心ください。

交通事故紛争処理センターは1974年に設立され、全国に11の拠点・相談室があります。

紛争処理センター所在地一覧

- 東京本部

- 札幌支部

- 仙台支部

- 名古屋支部

- 大阪支部

- 広島支部

- 高松支部

- 福岡支部

- さいたま相談室

- 金沢相談室

- 静岡相談室

※ 参考:公益財団法人 交通事故紛争処理センター「センター所在地一覧」

交通事故紛争処理センターと他の解決方法の違い

交通事故における解決方法は、ADR(紛争処理センターなど)だけでなく示談や調停、裁判もあります。それぞれの特徴を見てみましょう。

- ADR(紛争処理センター)

公正な第三者が関与して当事者同士の合意で解決を目指す。費用がかからず調停や裁判に比べて時間はかからないが、示談金の最大化は難しい。 - 示談

当事者同士で解決を目指す。交渉によって示談金額が大きく変わり、自身で交渉を行い適切な金額を目指すのであれば、時間と手間がかかる。 - 調停

裁判所の調停委員が関与して当事者同士の合意で解決を目指す。裁判よりも短時間で解決を図れるが、双方の合意が必要で、解決しないまま終了することもある。 - 裁判

裁判官が法律に基づいて判決を下して解決を図る。確実な解決が期待できるが、費用がかかり解決までに数ヶ月から1年以上の時間を要することがある。

以下は、示談、ADR、調停、裁判の違いを「利用時の費用」「問題解決における当事者双方の合意の必要性」の観点でまとめた表です。

| 費用 | 双方の合意 | |

|---|---|---|

| 示談 | 不要* | 必要 |

| ADR | 不要 | 必要** |

| 調停 | 必要 | 必要 |

| 裁判 | 必要 | 不要 |

*弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかる。

**和解あっ旋の場合のみ。審査の場合は被害者のみの合意で良い。

交通事故紛争処理センターは無料で利用できる点が、調停や裁判との大きな違いです。

また、一見すると示談と裁判の中間的な解決手段のように見えますが、実際には両者のメリットを兼ね備えた選択肢といえます。

公正な第三者が関与することで解決の信頼性が高まり、かつ比較的スムーズに進められるためです。ただし示談金額に関しては、弁護士介入の示談や裁判と比べると限界がある場合もあります。

示談・調停・裁判については、以下の関連記事でさらに詳しく解説しています。

交通事故紛争処理センターでは取り扱わないケース

交通事故紛争処理センターは、ケガの治療中や、後遺障害認定の審査結果を待っている段階では利用できません。なぜなら、交通事故による損害額がすべて確定していることが利用の条件だからです。

また、交通事故紛争処理センターでは以下のようなケースもサポートの対象外です。

対象外のケース

- 加害者が自動車やバイクではない交通事故

- 自身が加入している保険への保険金請求に関する紛争

- 後遺障害認定に関する紛争

- 慰謝料だけ・過失割合だけなど、損害の一部のみに関する紛争

以下の場合も基本的にはセンターの利用対象外となりますが、加害者側の同意があれば、利用できる場合があります。

- 加害者が任意保険に入っていない場合

- 加害者が加入している保険が不明な交通事故

- 加害者が契約している任意保険の約款に、被害者の直接請求権に関する規定がない場合

- 加害者が契約しているのが協会保険会社等以外の場合

交通事故紛争処理センターを利用する流れ

交通事故紛争処理センターを利用する際の流れは、まず電話で法律相談の予約を行います。

法律相談の結果、和解あっ旋の必要性があると判断されたら、和解あっ旋に移ります。

和解あっ旋で和解に至らなかった場合、希望すれば審査に移ることができます。

なお、物損のみの事案や被害者が弁護士に委任している事案については、法律相談を経ず和解あっ旋の手続きに入ることもできます。

また、細かな手続きは本部、支部、相談室によって異なることがあるため、事前の確認をするようにしてください。

(1)法律相談の流れ|和解あっ旋の前段階

交通事故紛争処理センターを利用を希望する際は、まず法律相談をします。法律相談の流れは次のとおりです。

- 電話で法律相談の予約をする

- 紛争処理センターから利用申込書・利用規定が届く

- 加害者側の任意保険会社に、紛争処理センターへの申し込みを伝える

- 相談日当日、担当弁護士と面談

それぞれの流れについて、詳しく見ていきましょう。

①電話で法律相談の予約をする

まずは、「センター所在地一覧」にて、お住まいの地域または事故発生場所を管轄する紛争処理センターを調べ、電話で法律相談の予約をします。

この際、交通事故の概要や加害者側の保険会社・保険担当者、相談内容を確認されるので、答えられるように情報をまとめておきましょう。

また、紛争処理センターの方から法律相談の候補日を提示されるので、事前にご自身のスケジュールも確認しておいてください。

②紛争処理センターから利用申込書・利用規定が届く

法律相談の日程が決まったら、紛争処理センターから利用申込書と利用規定が届きます。

法律相談当日に、以下の必要書類と一緒に持参しましょう。

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 加害者側の情報(任意保険会社・担当者名など)がわかるもの

- 加害者側から提示されている内容がわかるもの

- 診断書

- 診療報酬明細書

- 休業損害証明書

必要書類について詳しくは、利用申込書・利用規定とともに届く書類か、「ご用意いただく主な資料等」をご確認ください。

③加害者側の任意保険会社に、紛争処理センターへの申し込みを伝える

すでに加害者側の任意保険会社と示談交渉をしている場合は、紛争処理センターの申し込みをしたことを伝えておきましょう。

法律相談ののちに和解あっ旋が始まったら、加害者側の任意保険会社にも参加してもらうことになります。

④相談日当日、担当弁護士と面談

法律相談当日は、担当弁護士に状況などを伝え、問題点の整理とアドバイスをしてもらいます。

ここで担当弁護士が「示談のあっ旋が必要」と判断すれば、次回の日程が決められます。

場合によっては示談のあっ旋には至らず、アドバイスや他の相談機関の利用案内で終わることもあるでしょう。

(2)和解あっ旋の流れ

法律相談を終えたら次は示談のあっ旋に移ります。

和解のあっ旋の流れは、次のとおりです。

- 紛争処理センターへの来所予約

- 被害者(申立人)が和解あっ旋申立書などの書類を事前提出

- 和解あっ旋手続に双方が来所して参加

- 担当弁護士が当事者双方から主張を聞き取り和解案を作成

それぞれの流れを詳しく解説します。

①紛争処理センターへの来所予約

和解あっ旋手続きは、原則として当事者双方が紛争処理センターに出席します。

法律相談から示談のあっ旋に移る場合、担当者と相談して来所の日程を決めます。

加害者側の任意保険会社に対しては、基本的に紛争処理センターが来所要請を出しますので、原則として被害者自身で加害者側の任意保険会社に来所を求める必要はありません。

法律相談を経ずに和解あっ旋を申し立てる場合は、紛争処理センターに電話してあっ旋手続きの候補日程を聞き取り、事故相手方と一緒に参加できる日を選びます。

あっ旋手続きの日程が決まると、あっ旋申し立てに必要な書類が送られてきます。

②和解あっ旋申立書などの書類を事前提出

被害者(申立人)は、和解あっ旋手続きのおよそ10日前までに和解あっ旋申立書、証拠説明書、事故状況報告書、損害額計算書、治療状況表などの書類一式を用意して提出します。

また、事故相手方も申立書を見て、どの点について争うかを示した書類を提出してきます。

③和解あっ旋手続に双方が来所して参加

あっ旋手続き当日には、当事者双方が出席します。

主張に関する書面や証拠を提出しあい、あっ旋手続きの担当弁護士がそれらを確認します。

あっ旋手続きは、1回につき1時間以内を目安におこなわれます。行われる回数は事案によりますが、5回までで終結することがほとんどです。1ヶ月~数ヶ月に1回の目安で手続きが実施されます。

なお、この段階で事故相手が訴訟移行の要請を出してくることがあります。訴訟移行するかどうかは、センター内の審議で決定します。

④担当弁護士が当事者双方から主張を聞き取り和解案を作成

担当弁護士が双方から話を聞き取り、その内容を踏まえ、和解案を提示します。

加害者側・被害者側双方が和解案に同意すれば問題は解決とされ、示談書が作成されるという流れです

加害者側・被害者側どちらか一方でも和解案に同意せずあっ旋が不調に終わったら、14日以内に審査の申立てを行い、受理されれば審査に進みます。

2023年は80%が和解あっ旋で和解

交通事故紛争処理センターによると、2023年に紛争処理センターを利用した人の約80%が和解あっ旋で和解しています。

| 新規相談件数 | 5,139件 |

| あっ旋で和解成立した件数 | 4,112件 |

| 審査で和解成立した件数 | 410件 |

参照:交通事故紛争処理センター「データバンク(取扱事案分類統計等)」

(3)審査の流れ

示談のあっ旋では和解に至らず審査に進む場合は、審査の申立てを行います。

審査の開催日が決まったあとの流れは次のとおりです。

- 審査会が開催される

- 裁定が出され、14日以内に同意・不同意を回答する

それぞれについて詳しく解説します。

①審査会が開催される

審査では、被害者側・加害者側双方の出席のもと、審査会が行われます。

審査会の審査員は、交通事故紛争処理センターが選出した大学教授や弁護士などです。

改めて、事故の概要や争点・主張などを伝えましょう。

②裁定が出され、14日以内に同意・不同意を回答する

審査会の内容やこれまでに提出された書類などを踏まえて裁定が出されます。

審査では、被害者側が裁定に同意すれば、加害者側の同意・不同意には関係なく問題は解決とされます。裁定の同意・不同意は14日以内に回答してください。

被害者側が裁定に同意しなければ、問題は未解決のまま交通事故紛争処理センターのサポートは終了です。再度の利用はできないので注意しましょう。

(4)和解案・裁定を承諾したあとの流れ

紛争処理センターから出された和解案・裁定を承諾すると、担当弁護士が示談書(免責証書)を作成します。

承諾からおよそ2週間ほどで双方の手元に示談書が届くため、その後は通常の示談と同じように示談書を取り交わし、振り込み手続きを進めてもらいます。

交通事故紛争処理センターを利用するメリット

交通事故紛争処理センターの利用には、以下のようなメリットがあります。

- 費用をかけずに問題解決が図れる

- 示談よりも公正な結果になりやすい

- 審査では被害者の同意のみで解決する

費用をかけずに問題解決が図れる

交通事故紛争処理センターは、無料で利用できる点が大きなメリットでしょう。

法律相談に加えて、和解あっ旋、審査手続きをすべて無料でおこなってもらえます。

交通事故紛争処理センターを利用する場面として、当事者同士で示談交渉したが不成立になったというケースが挙げられます。

この場合は裁判に移行することもできますが、裁判だと訴訟費用がかかりますし問題が解決して裁判が終了するまでに時間がかかりがちです。

それに対して交通事故紛争処理センターは費用がかからず、裁判よりも早く問題が解決できることが多いです。

裁判費用については『交通事故の裁判費用相場と内訳は?裁判費用や弁護士費用は誰が払う?』の記事が参考になりますので、気になる方はあわせてご覧ください。

示談よりも公正な結果になりやすい

交通事故の示談交渉において、加害者側は負担を抑えるために少しでも低い金額で示談となるよう提案を行ってくるので、納得のいく金額で示談することは簡単ではありません。

対して交通事故紛争処理センターを利用すれば、示談金の相場を知っている弁護士が中立公正な立場で仲介を行ってくれます。

そのため、示談交渉において加害者側が提案する金額をそのまま認めるよりも、高額かつ公正な内容となる可能性が高いでしょう。

審査では被害者の同意のみで解決する

交通事故紛争処理センターでは、まず示談のあっ旋によって問題解決を図ります。示談のあっ旋では、提示された解決案に対して被害者側・加害者側双方が同意しなければ問題は解決しません。

和解あっ旋が上手くいかなかった場合は、審査に進みます。

審査では、出された裁定に対して被害者側さえ同意すれば問題は解決となります。

当事者同士で示談交渉する場合は、双方の合意がなければ成立しないため、この点も交通事故紛争処理センターを利用する際のメリットといえるでしょう。

なお、審査によって出された裁定に被害者側が納得できなければ、問題は解決せず、センターのサポートが終了します。

交通事故紛争処理センターを利用するデメリット

交通事故紛争処理センターの利用には、以下のようなデメリットがあります。

- 被害者の味方というわけではない

- 示談金の最大化は見込めない

- 予約が取れるまで時間がかかる

- 書類の準備を自分で行う必要がある

- 利用のたびにセンターへ出向く必要がある

被害者の味方というわけではない

交通事故紛争処理センターで加害者側と被害者側の間に入る担当弁護士は、あくまでも中立的な立場を守ります。

被害者の味方ではないため、必ずしも被害者に有利な解決案を提示するとは限りません。また、担当弁護士を選ぶこともできないため、弁護士に対して不安や不満を感じる可能性もあります。

被害者側の立場に立ったサポートをお求めの場合は、個人的に弁護士を立てて示談交渉をおこなうことがおすすめです。

示談金の最大化は見込めない

交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋や審査により、加害者側が提示してきた金額よりは増額する可能性があるものの、最大限に増額させることは難しいでしょう。

示談金を最大限に増額させるには、例えば慰謝料を「弁護士基準」と呼ばれる過去の判例に沿った相場額まで引き上げる必要があります。

しかし、弁護士基準の金額は原則として裁判を起こした場合に認められるものです。

よって、交通事故紛争処理センターが和解あっ旋や審査で、弁護士基準ほど高額な示談金を提案してくることはほぼありません。

また、裁判であれば請求が認められる遅延損害金や弁護士費用についても、和解あっ旋では認められません。

増額の余地を残した示談金額にならざるを得ない点は押さえておく必要があります。

弁護士基準の慰謝料について詳しくは『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』の記事をご覧ください。

なお、弁護士基準の慰謝料額を目指したい方は、示談交渉で弁護士を立てることをおすすめします。

予約が取れるまで時間がかかる

交通事故紛争処理センターは無料で利用できることから、予約が取れるまで時間がかかることがあります。

申し込みから実際の相談日まで1か月以上待たされることも珍しくありません。

そのため、治療費の支払いに困っている場合や、早急に示談金を必要としている場合など早く解決したいと考えている方からすると、大きなデメリットになるでしょう。

書類の準備を自分で行う必要がある

交通事故紛争処理センターを利用する場合、必要な書類を集めたり作成したりする作業は、すべて被害者自身で行う必要があります。

事故の状況を証明する書類や医療機関の診断書など、用意しなければならない書類は数多くあります。特に事故の状況が複雑だったり、重いケガを負ったりした場合には、必要な書類が増え、準備にかなりの手間と時間がかかってしまいます。

一方、個人的に弁護士を立てて示談交渉を依頼する場合は、必要な書類のリストアップ・作成・収集を弁護士に任せられます。

交通事故紛争処理センターから必要な書類は教えてもらえますが、ご自身での作成や収集が困難だと感じる方は、弁護士依頼も検討してみてください。

利用のたびにセンターへ出向く必要がある

交通事故紛争処理センターでの相談やあっ旋手続では、その都度センターに出向く必要があります。

前述したように、交通事故紛争処理センターは全国に11箇所しかありません。また、センターを利用できるのは平日のみです。

自宅から遠く、仕事や家事で忙しい方では出向くことが難しいこともあるでしょう。

なお、交通事故紛争処理センターに通う回数の目安として、2023年のデータだと、3回の利用で70%以上、5回の利用までに90%以上の和解が成立しています。

交通事故紛争処理センター利用前に弁護士へ相談

交通事故で弁護士に相談するメリット

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることが可能です。

- 示談金が高額になる可能性が高まる

- 幅広いサポートを受けられる

- 交通事故紛争処理センターへ代わりに出向いてもらえる

示談金が高額になる可能性が高まる

交通事故紛争処理センターで加害者と被害者の間に入る弁護士は、その役割上、中立的な立場を保つ必要があります。

一方で、ご自身で依頼した弁護士は、ご自身の味方として活動します。

そのため、弁護士に依頼すれば示談段階でも相場に近い金額を獲得できるよう動いてくれるでしょう。

弁護士は訴訟を起こすこともできる専門家であるため、弁護士が相場の金額を提示すれば加害者側は受け入れることも多いのです。

よって、弁護士に依頼すれば、交通事故紛争処理センターを利用することなく納得のいく示談金を得られる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットをイメージしていただくために、以下でアトム法律事務所の増額実績を紹介します。

死亡事故の増額事例

軽自動車に信号無視の大型トラックが突っ込み、軽自動車を運転していた女性が亡くなったケース。

弁護活動の成果

最終的に当初の保険会社提示額より1000万円以上の増額で和解に至った。

年齢、職業

40~50代、主婦・主夫

傷病名

死亡事故

後遺障害等級

死亡事故

骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

肩骨折、左膝骨折

後遺障害等級

12級13号

幅広いサポートを受けられる

交通事故紛争処理センターは、基本的に示談成立のサポートを行います。

対して、弁護士は解決までのサポートを行うため、治療の受け方から示談交渉の代理、裁判まで幅広く対応でき、ご依頼者様の精神的・時間的負担を大きく軽減できるでしょう。

例えば、早い段階でご依頼いただいた場合は後遺障害認定の申請手続きや、治療過程で生じやすい加害者側とのトラブル対処なども一任できます。

交通事故紛争処理センターでは対応していない、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故、加害者が無保険の事故でも対応できる場合もあり、より幅広いケースに対応できるのです。

交通事故紛争処理センターへ代わりに出向いてもらえる

交通事故紛争処理センターへの申立てを弁護士に依頼することもできます。

弁護士が代わりに紛争処理センターへの申立てを行うことで、デメリットである書類の収集やセンターへの訪問という点はカバーされます。

また、弁護士であれば、本当に紛争処理センターで済む件なのか、裁判に持ち込むべき件なのかといった点の判断も任せられるでしょう。ご自身にとって一番納得のいく結果につなげられる方向を弁護士と相談しながら決めてください。

弁護士への相談・依頼をまだ迷われている場合は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事がおすすめです。記事をお読みいただければ、弁護士に依頼することで得られるポイントが見えてくるでしょう。

弁護士に相談する際の費用負担は軽減できる

交通事故紛争処理センターの利用が無料であるのに対して、弁護士への相談・依頼には費用がかかります。

しかし、ご自身の加入する保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。

ご家族の保険や火災保険、クレジットカードの保険などについている弁護士費用特約でも使える場合があるので確認してみてください。

弁護士費用特約の詳細については『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事で確認できます。

弁護士費用特約が使えないなら無料の法律相談を

弁護士費用特約がなくても、相談料・着手金を原則無料としている事務所もあります。

成功報酬は発生しますが、獲得示談金の中から支払えるため費用を工面する手間が省けるでしょう。

成功報酬を差し引いても、弁護士を立てたほうがより多くの示談金額が得られることは多いです。

どれくらいの弁護士費用がかかり、どれくらいの示談金獲得が見込めるのかを相談中に確認しましょう。

弁護士への電話・LINE無料相談はこちらから

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。

弁護士費用特約の有無にかかわらず、弊所で取扱いのある分野であれば、無料で法律相談をご利用いただけます。

事務所に出向かず、電話やLINEなどのやりとりのみで相談・依頼から案件解決まで完結させることも可能です。

無料相談中に有料契約を無理に勧めることは一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了