交通事故の裁判費用相場と内訳は?裁判費用や弁護士費用は誰が払う?

更新日:

交通事故の損害賠償問題について弁護士に依頼したり、裁判を起こすことになったりすると、弁護士費用や裁判費用といった金銭が発生します。

裁判費用は裁判を起こすために裁判所に納める費用のことで、裁判手数料、郵便料をさします。裁判費用は、相手方への訴額(請求額)や裁判の当事者の人数などで様々です。

また、交通事故の民事裁判では相手方が弁護士に依頼することも多く、被害者側も弁護士費用の支払いが生じることが多いでしょう。

弁護士費用は法律事務所ごとに金額設定があるため、弁護士との法律相談を通して依頼する弁護士を決める際に、弁護士費用についても確認が必要です。

裁判費用や弁護士費用が基本的に被害者が負担するしますが、なかには加害者に支払いを求めることが可能な費用があることに注意してください。

目次

交通事故の裁判費用の内訳と相場|計算法や支払い方は?

交通事故の裁判では、主に3つの費用がかかります。

裁判費用の内訳と支払い方

- 裁判手数料:収入印紙を訴状や申立書に貼って納付

- 郵便料:切手あるいは現金納付

- 弁護士費用:弁護士に支払う

裁判手数料と郵便料は裁判を起こす際に必ずかかる費目で、まとめて「裁判費用(訴訟費用)」ともいわれます。

弁護士費用は、弁護士に依頼しない場合には発生しません。

しかし、民事裁判では法律の専門知識が必要になる場面も多く、実質的にほぼ必須となる費用です。

それぞれの費目の内容と相場をみていきましょう。

(1)裁判手数料(申立手数料)

裁判を起こすときには、まず申立手数料が発生します。

申立手数料の納付方法は、郵便局や裁判所内の売店で申立費用分の収入印紙を購入し、訴状や申立書に貼ることで納付します。弁護士費用の内訳としては「収入印紙代」とも表現されます。

申立手数料の金額は訴額(事故の相手方に請求する金額)に応じて異なり、控訴・上告の際には再度申立手数料が必要になります。

手数料は、訴額ごとに以下のとおりです。

民事裁判の申立手数料

| 訴額 | 申立手数料 |

|---|---|

| ~100万円 | 10万円ごとに1000円 |

| 100万円~500万円 | 20万円ごとに1000円 |

| 500万円~1000万円 | 50万円ごとに2000円 |

| 1000万円~10億円 | 100万円ごとに3000円 |

| 10億円~50億円 | 500万円ごとに1万円 |

| 50億円~ | 1000万円ごとに1万円 |

基本的には、裁判所のホームページ記載の「手数料額早見表」を確認するのが確実でしょう。

控訴・上告の際は手数料が上がる

裁判は三審制です。一回目の裁判の結果が不服であった場合、控訴ができます。控訴とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることです。

控訴の結果も不服であれば、上告できます。上告とは、さらに上級の裁判所でもう一度審理するよう申し立てることことです。

控訴と上告の際にも申立手数料がかかります。手数料の金額は、控訴では上記の基準の1.5倍、上告は2倍です。

(2)郵便料

郵便料は裁判所から当事者に書類などを送付するための費用です。

金額は裁判所ごとに異なりますが、郵便切手(予納郵券)の現物または現金で納付します。

基本的は、当事者の数が多いほど高額になるでしょう。

納付方法

- 切手:訴状や申立書とともに納付(裁判所内の売店・郵便局で購入も可能)

- 現金:窓口納付・銀行振込・電子納付

裁判が終了したとき、利用されなかった分は郵便切手として返送、または切手代金相当額が返金されます。

郵便料は各裁判所ごとに料金が設定されています。

東京地方裁判所の例

東京地方裁判所は、原告と被告がそれぞれ1名ずつの場合の郵便料を6000円、原告や被告の人数が1名増えるごとに2440円が加算されます。

ただ、原告や被告が複数人居る場合でも、共通の代理人が選任されている場合には、この追加の料金はかかりません。

なお、控訴時は控訴先の裁判所の規定、上告時には上告先の裁判所の規定に従い郵便料を納めてください。

現金納付を勧める裁判所が多い

郵便料は切手または現金による納付ができます。

余った時の還付の観点から、現金納付を勧めている裁判所が多いです。

なお、現金による納付方法としては訴訟提出時に窓口で納付する方法、銀行振り込みして書類を提出する方法、事前手続きの上電子納付する方法があります。

弁護士に依頼するのであれば、弁護士が電子納付し、実費として被害者に請求するのが一般的です。

(3)弁護士費用

弁護士に裁判対応を依頼した際には、裁判費用とは別に弁護士費用がかかります。

必ずしも弁護士を立てなければいけないという決まりはありませんが、相手方が弁護士に依頼することが多いので、必然的に被害者側も弁護士に依頼するケースが多いでしょう。

交通事故の弁護士費用は、着手金・報酬金・法律相談料・弁護士日当などの弁護士報酬と、交通費・通信費などの実費で構成されており、法律事務所ごとに費用体系は様々です。

交通事故の弁護士費用の基本的な内訳は下表をご覧ください。

交通事故の弁護士費用の内訳

| 費目 | 概要 |

|---|---|

| 着手金 | 弁護活動の開始に対する費用 |

| 追加着手金 | 特殊な手続きの開始に対する費用 |

| 報酬金 | 弁護活動の成果に応じた費用 |

| 法律相談料 | 弁護士相談に対する費用 |

| 日当 | 法律事務所以外での活動に対する費用 |

| 実費 | 弁護活動で実際にかかった郵便代金など |

弁護士費用の相場や支払い負担を軽減するコツについては、関連記事『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』にてよりくわしく解説しています。

交通事故で裁判になると追加の費用がかかる?

弁護士にとっても、訴訟は示談交渉と比べると莫大な手間と時間がかかります。

そのため、弁護士事務所は訴訟手続きに移行した場合には22万円前後の追加の着手金や報酬の増額を設定していることが多いです。

具体的な料金は事務所や事案ごとに異なりますので、各所にお問い合わせください。

交通事故の裁判費用や弁護士費用は誰が払う?

裁判費用は勝訴すれば加害者が負担

交通事故の被害者が裁判を起こして勝訴した場合、裁判費用は加害者に負担させることができます。

第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

民事訴訟法 第一節 訴訟費用の負担

具体的に、加害者がどの程度裁判費用を負担するのかについては、判決によって示されます。

ただし、裁判を起こす際には、訴訟提起を行う被害者がいったん裁判費用を負担することが必要です。

また、裁判の途中で和解によって解決する場合には、民事訴訟法の条文が適用されないため、基本的に裁判費用を請求することができないでしょう。

弁護士費用は裁判に勝訴すると加害者に請求できる

交通事故の損害賠償請求事件では、被害者が訴訟を提起し、勝訴した場合に限り、弁護士費用の全部または一部が損害として認められます。

この弁護士費用は、実際に弁護士に支払った全額が認められるわけではなく、通常は裁判所が認定した損害賠償額の1割が相当因果関係のある裁判費用として加害者に請求できます。

例えば、訴訟をして損害賠償金が1000万円となった場合、弁護士費用として100万円程度が損害賠償額に加算されるのが一般的です。

実際に弁護士に支払った金額がこれを上回っていても、加害者に請求できるのは原則として裁判所が認定した範囲内のみです。

裁判で相手に弁護士費用を請求する方法

裁判で弁護士費用を相手に請求するには、裁判を起こすために裁判所に提出する「訴状」に記載する必要があります。

弁護士費用の記載例

最終請求額

以上より、原告の最終損害額は以下のとおりとなる。

(1) 弁護士費用及び遅延損害金を除く損害額 1000万0000円

(2) 弁護士費用 100万0000円

上記(1)の1割に相当する100万0000円が適正である。

(3) 合計 1100万0000円

事故の相手に弁護士費用を請求したいという方は、以下の関連記事でも和解や判決などのケースに分けてよりくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

裁判前の示談交渉|被害者が弁護士費用を負担

交通事故の被害者が弁護士に依頼するかどうかは、被害者の自由な選択にゆだねられています。

そのため被害者は、示談交渉を依頼した際の弁護士費用を、損害賠償額に上乗せして請求することはできません。

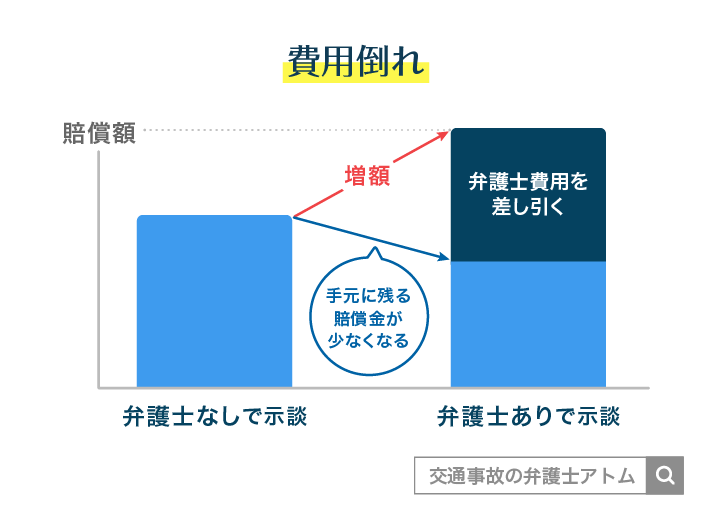

そこで被害者は「弁護士費用を支払ってでも、弁護士依頼のメリットはあるのか」を慎重に検討すべきです。

弁護士費用を支払うことで、かえって手元に残るお金が減ってしまえば「費用倒れ」といって、被害者が損をしてしまうのです。

弁護士費用は法律事務所の費用体系ごとに変わりますので、一度弁護士に相談して損害賠償額と弁護士費用の見積もりを取ってもらってください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者を対象とした無料の法律相談を実施しています。弁護士費用と損害賠償金額の見積りや、過失割合のご相談などお困りごとがあればお気軽にご相談ください。

弁護士費用は誰が支払うのか?

| 事件終了の手続き | 弁護士費用を支払う人 |

|---|---|

| 裁判外で示談 | 被害者 |

| 裁判で勝訴 | 被害者 ただし加害者が一部負担 |

| 裁判で敗訴 | 被害者 |

【重要】弁護士費用特約で弁護士費用の負担を減らせる

弁護士費用をご自身の加入する保険会社に補償してもらえる特約として、弁護士費用特約があります。

弁護士費用特約の範囲は、おおむね弁護士への法律相談料として上限10万円、弁護士費用として上限300万円に設定されていることが多いです。

弁護士費用には訴訟のための費用も含まれるので、弁護士を立てて裁判を起こす場合にも役に立ちます。

通常、弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などのオプションとして取り扱われています。

ご自身の加入する保険の契約を見直して、弁護士費用特約がついているかどうか確認しましょう。

重要

弁護士特約を利用して示談交渉から裁判に発展する場合、契約内容や利用状況によっては弁護士費用の一部が自己負担となることがあります。特約を利用する場合は、事前に保険約款を読んだり保険の担当者に確認したりしてください。

弁護士費用特約の具体的な使い方やメリットについては、関連記事『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』でよりくわしい説明を確認可能です。

交通事故裁判のメリット・デメリット

交通事故の損害賠償問題について裁判を起こすことには、メリットもデメリットもあります。

ここでは、裁判を起こすメリットやデメリット、どんな場合に裁判を起こすべきかを解説していきます。

裁判を起こすメリット3つ

裁判を起こすメリットは次の通りです。

裁判を起こすメリット

- 相手の合意がなくても紛争が解決される

- 裁判基準(被害者の方が本来受けとるべき金額の基準)での支払いを受けられる

- 遅延損害金(賠償金の支払いが遅れたことに対する補償金)の支払いを受けられる

*いずれも勝訴した場合

交通事故の損害賠償問題は多くの場合、示談交渉・ADRによる和解あっ旋・調停などによって解決が試みられますが、これらはいずれも当事者双方の合意がなければ成立しません。

しかし、裁判で下される判決には当事者双方の合意は必要ないので、加害者側との話し合いが平行線になっている場合には有効です。

また、示談交渉で加害者側は相場よりも低い示談金額を提示してきますが、裁判所は中立的な立場から適切な損害賠償額を判断してくれます。

損害賠償金の支払いが遅くなることに対する「遅延損害金」を請求できる点も、裁判を起こすメリットといえます。

遅延損害金の関連記事

裁判を起こすデメリット3つ

交通事故の損害賠償問題について裁判を起こすデメリットは、以下の通りです。

裁判を起こすデメリット

- 訴訟資料の準備が大変

- 納得のいく判決が出るとは限らない

- 費用や時間がかかる

裁判では、証拠の有無によって事実を認定します。

よって、裁判を起こす際には自らの主張を裏付ける証拠の収集が必要です。

裁判所はあくまでも提出された証拠から判決を下すので、集めた証拠が不十分だと、たとえ被害者であっても敗訴し、十分な損害賠償金が得られないリスクもあります。

また、裁判の提起から判決までの期間として半年ほどは見込む必要があり、争点が複雑な事件は1年以上かかる場合もあります。

よって、早期解決によって早く損害賠償金を受け取りたい場合には向きません。

費用もはじめは提起する側が負担しなければなりませんし、敗訴してしまうとそのまま自己負担になってしまいます。

関連記事

交通事故の裁判にかかる期間はどのくらい?裁判期間が長引く訴訟類型

交通事故裁判で知っておきたいこと

交通事故で裁判を起こすことを考えているなら、費用だけではなく、裁判で争点となる損害賠償金について知っておかなければなりません。

また、実際に裁判を起こす際の流れなどについても確認しておきましょう。

交通事故で損害賠償請求できるもの|慰謝料計算機あり

交通事故でケガを負ったときの損害賠償金には、物損部分の賠償、傷害慰謝料、休業損害への補償など色々な費目があります。

また、後遺障害の認定を受けたときには、さらに追加で後遺障害慰謝料、逸失利益などを受けとることが可能です。

交通事故の損害賠償額は多くの場合、示談交渉で決められますが、この時加害者側の任意保険会社は低い金額を提示してくるので鵜呑みにするのは危険です。

以下の計算機では、示談交渉で弁護士を立てた場合や裁判を起こした場合に獲得が見込める慰謝料・逸失利益の金額がわかります。

機械による計算なのであくまでも目安となりますが、確認してみてください。

なお、さまざまな要素を踏まえたより厳密な損害賠償額は、弁護士に問い合わせるとわかります。

交通事故で裁判をするときの流れ

裁判を起こすにはまず、訴状や証拠書類などの必要書類を準備する必要があります。必要書類が準備できたら、管轄の裁判所に提出します。

管轄の裁判所とは?

- 訴額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円超なら地方裁判所

- 原告の住所地、被告の住所地、交通事故の発生地のいずれかを管轄する裁判所

訴額が140万円以下なら簡易裁判所でおこなわれることは、裁判所法第三十三条で定められています。

第三十三条(裁判権)簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

裁判所法第三十三条(裁判権)

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

管轄の裁判所に訴状などの必要書類を提出して無事に受理されると、裁判所から第一回の裁判期日の日程調整連絡が入ります。

裁判期日が決まると、裁判所から訴状と呼出状が被告に郵送され、裁判がはじまる流れとなります。

交通事故の裁判の流れについては『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

裁判前に示談・調停・ADRで解決も検討

裁判は通常、示談交渉や調停、ADR機関の利用によっても問題が解決できなかった場合にとる手段です。

そのため、裁判を行う前に、まずはこれらの手段による解決を試みてみましょう。

示談交渉・調停・ADRがそれぞれどのようなものなのか、紹介していきます。

示談交渉とは当事者同士で話し合うこと

示談交渉とは、損害賠償問題について当事者同士で話し合い、解決を試みることをいいます。

交通事故の示談交渉では、加害者側の交渉人は保険会社の担当者となることが多いです。

示談成立のためには双方の合意が必要なので、どちらか一方が合意しないままだと、問題は解決しません。

被害者側が弁護士を立てれば、加害者側の態度が軟化して示談が成立する可能性が高まるでしょう。

加害者側の保険会社としても、時間や手間の観点から裁判は避けたいと考えているからです。

示談交渉が進まずお困りの場合は、まずは弁護士の介入を検討してみてください。

交通事故における示談の基本的な内容や交渉の進め方などについては、関連記事でもくわしく解説しています。

調停・ADRでは、第三者が間に入ってくれる

調停とは、裁判所が第三者として介入する、裁判に拠らない紛争解決をさします。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで、第三者機関が紛争の解決をお手伝いしてくれるものです。日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターといった機関が有名です。

いずれも手続きの簡易さ、費用の低さ、解決の迅速さなどの面でメリットがありますが、示談交渉と同様、当事者双方の合意がなければ基本的には解決には至れません。

関連記事

- 民事調停について

『交通事故の民事調停とは?手続きの流れや示談決裂後の対応を弁護士解説』 - ADR(交通事故紛争処理センター)について

『交通事故紛争処理センター利用の流れとメリット・デメリットを解説』

刑事裁判と民事裁判の違い

裁判には、刑事裁判と民事裁判の2種類があります。

刑事裁判では、有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑を科すのが適当なのかを審理します。

よくイメージされる、裁判官が「拘禁刑○○年」などと判決を言い渡すのが刑事裁判です。

一方、被害者の負った損害を算定し、加害者にその賠償を命じるのは民事裁判です。

示談交渉や調停などで損害賠償額が決まらない場合に起こすのは、民事裁判になります。

交通事故裁判の費用にお悩みなら弁護士に相談しよう

交通事故で裁判を起こすことにはメリットもありますが、リスクもあります。

本当に費用をかけてまで裁判を起こすべきかどうか迷った場合は、まず弁護士にご相談・依頼を行ってください。

裁判について弁護士に相談・依頼することで得られるメリットを紹介していきます。

メリット1.裁判したほうが良いのか判断できる

弁護士に相談することで、裁判を行った方が良いケースであるかどうかを判断してもらえます。

仮に、見込みが甘い状態で裁判に臨んでしまった場合、示談で提示された条件とほとんど変わらないような判決を受けてしまう可能性もあります。

そのため、本当に裁判を起こすべきかは慎重に判断しなければなりません。

専門家である弁護士に、事故やケガの状況などをしっかりと説明し、「示談交渉による増額を目指すべきか」「裁判も辞さない覚悟で臨むべきか」など、適切に判断してもらいましょう。

メリット2.裁判の煩雑な手間を軽減できる

弁護士に依頼すると、裁判を行う際に必要な手続きの手間を軽減することができます。

交通事故の民事裁判は、かなり手間を要します。

また、ひとつの書面を作成するだけでも、専門知識が要求される場面も多いでしょう。

裁判手続きについて熟知している弁護士に依頼して、書面作成や事務手続きなどを代行してもらうことで、依頼者の負担をかなり軽減することが可能です。

メリット3.裁判で勝訴できる可能性があがる

弁護士に依頼し、裁判手続きを行ってもらうことで、勝訴できる可能性を高めることができます。

民事裁判は弁護士をつけずに、被害者だけで法廷に立つことも可能です。

ただ、裁判となれば、加害者側の保険会社は自社と契約を結ぶ専門の弁護士を立ててくることでしょう。

法的知識のない方が弁護士と相対するのは無謀です。

裁判での勝訴を目指すなら、断然、弁護士への依頼を検討してください。

24時間365日予約受付!アトム法律事務所の無料相談

アトム法律事務所は交通事故被害者の損害賠償請求案件について積極的に取り組んでいます。

そのため、交通事故の損害賠償請求に関する経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

法律相談は、24時間365日、いつでも予約を受け付けています。

相談は初回30分無料です。

下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了