交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?加害者に請求できない場合に負担を減らす方法は?

交通事故の弁護士費用は、交通事故の裁判で勝訴した場合に、損害賠償額の10%程度を弁護士費用として相手である加害者に請求できる可能性があります。

示談交渉においては、原則として請求が認められていません。

交通事故の弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬(報酬金)、日当、実費など、いくつかの項目に分かれます。

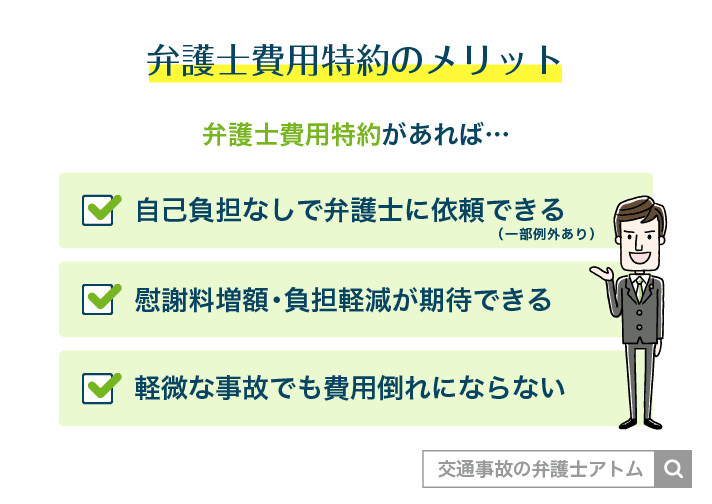

弁護士費用の負担が気になる方は、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、経済的負担を減らし、費用倒れを防ぐことが可能です。

この記事では、交通事故の弁護士費用について、相手に請求できるケース、費用負担をおさえる方法などを解説します。

目次

交通事故の弁護士費用は相手(加害者)に請求できる?

交通事故の被害に遭い、弁護士へ依頼したいと考えている場合、弁護士費用を加害者側に請求できるかどうかが気になるところです。

交通事故の被害者が、請求相手である加害者に弁護士費用を請求できるケースについて解説を行います。

民事裁判で勝訴したら相手に請求できる

交通事故の弁護士費用は、民事裁判で勝訴した場合、相手(加害者)への請求が認められる可能性があります。

日本では、弁護士がいなくても民事裁判をおこすことができるため、原則的に弁護士費用は相手に請求できません。

しかし、例外的に、民事上の不法行為(例:交通事故)にもとづく損害賠償請求では、裁判で弁護士費用の相手への請求が認められる可能性があります。

不法行為にもとづく損害賠償請求権が問題になる民事裁判で、勝訴するための十分な訴訟追行をするには、弁護士をつける必要性が高いからです(最判昭和44年2月27日・判時548号19頁)。

なお、相手に弁護士費用を請求する場合には、訴状にその旨を記載する必要があります。

不法行為の賠償請求訴訟と裁判の弁護士費用

最高裁昭44・2・27判決(昭和41年(オ)280号)

登記の抹消漏れを悪用され、不動産競売を申し立てられるという「不法行為」を受けた所有者が、競売手続き阻止のため提訴を余儀なくされた事案。提訴のための弁護士費用の賠償についても問題になった。

裁判所の判断

「…弁護士費用は、事案の難易・請求額・認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」

最高裁昭 昭44.2.27

- 不法行為についての賠償請求訴訟はますます専門化・技術化が進んでおり、一般人が単独で十分な訴訟活動を行うことは困難

- 相手方の故意・過失により権利を侵害され、やむを得ず損害賠償を求める訴訟を提起した場合、その弁護士費用は、一定の条件下で損害として認められる

弁護士費用

請求認容

Q.和解で解決した場合でも、弁護士費用は相手に請求できる?

民事裁判では判決の前に、裁判所から和解案が提示されることがほとんどです。

和解案では、「調整金」という名目で弁護士費用相当の金額を加算して提示されることが多いでしょう。

和解案に合意するか判決まで進むかは、事故の内容や相手方との交渉状況などを総合的に判断しますが、実務上は和解での解決を目指すことが一般的です。

示談段階では相手に請求できない

示談交渉の段階では弁護士費用を相手である加害者側に請求することはできません。

その理由は、示談交渉における弁護士への依頼が「被害者の任意の選択」だと考えられているからです。

交通事故による損害のうち、治療費や休業損害、慰謝料などは、事故と因果関係のある損害として加害者側に請求できます。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼するかどうかは被害者の自由な判断に委ねられており、必ずしも対応を弁護士に任せる必要はないとされています。

そのため、示談交渉では弁護士費用を加害者側に請求することはできないのです。

なお、調停や交通事故紛争処理センターなどのADRによる解決の場合も、話し合いによる解決という点で示談交渉と変わりはないことから、弁護士費用を相手に請求することはできません。

弁護士費用がかかっても「示談」を選ぶメリット

「弁護士費用を相手である加害者に請求できるなら、裁判をした方が得なのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、示談での解決が損するという意味ではありません。

むしろ、示談には以下のようなメリットがあります。これらのメリットは、裁判では得られないものです。

- 解決が早い

裁判になると、判決が出るまで少なくとも6月から1年程度かかる。示談なら交渉次第で数週間~数カ月で解決する。 - 負担が少ない・手続きが簡単

裁判では証拠の準備や出廷の負担が発生し、手続きの進行もむずかしい。示談なら簡便に行える。 - 裁判費用のリスクがない

裁判で負けると弁護士費用や訴訟費用を自己負担する必要がある。示談はそもそも費用がかからない。

示談交渉でも、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうと、裁判で認められる金額に近い賠償額を得られる可能性があります。

まずは示談交渉からはじめてみるのが現実的な方法といえるでしょう。

関連記事

交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点

交通事故の弁護士費用を相手(加害者)に請求する方法

裁判において弁護士費用を相手である加害者に請求するためには、正しい手続きを踏む必要があります。裁判で弁護士費用を請求する方法を理解し、適切に進めていきましょう。

弁護士費用を請求するには訴状に書く

裁判で弁護士費用を相手である加害者に請求するためには、訴状に「弁護士費用も損害の一部として請求する」旨を明記する必要があります。訴状とは、裁判を起こすため裁判所に提出する書類のことです。

訴状の内容のうち、弁護士費用の請求に関して具体的に示すと、請求の原因(損害の詳細)として以下のように記載するのが一般的です。

例:請求の原因(損害の詳細)

弁護士費用は、損害賠償請求訴訟の遂行に必要な支出であり、賠償請求額の10%相当額を請求する

弁護士費用を請求し忘れると、裁判で勝訴しても弁護士費用を相手に請求できなくなる可能性があるため、訴状作成の段階で必ず弁護士に確認することが重要です。

訴状に記載する詳しい内容や、交通事故の裁判の流れについては以下の関連記事をお読みください。

関連記事

交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?

相手(加害者)に請求できる弁護士費用は賠償金の約10%

相手である加害者に請求できる弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を考慮して「相当と認められる額の範囲内」に限られ、実務上は、弁護士費用以外の認容額(損害賠償金額から既払金を控除した金額)の約10%程度が目安とされています。

弁護士の必要性が特に高い事案では、弁護士費用以外の賠償金の10%を超えるケースもあります。

民事裁判の弁護士費用の例

- 東京地判平12.7.28交民33-4-1270

弁護士費用:60万円

他の費用の認容額:355万円

※被害者側が日本語を理解しがたく、弁護士の訴訟追行の必要性が高かった事案 - 東京地判平20.11.27交民41-6-1502

弁護士費用:1941万円余

他の費用の認容額:1億9410万円余 - 横浜地判平25.4.25自保ジ1901-134

弁護士費用:60万円

他の費用の認容額:165万円余

※加害者の主張が刑事裁判と民事裁判で異なる等して、弁護士が交通事故訴訟を追行する必要性が高かった事案

※公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編) 2025(令和7年)」より抜粋の上、紹介。

イメージ|賠償金1200万円だった場合の弁護士費用

具体的に、どのくらいの弁護士費用を請求できるのか、賠償金を設定してイメージしてみましょう。

たとえば、賠償金が1200万円の事例ですと、弁護士費用の合計と相手に請求できる弁護士費用は下記の通りです。

イメージ

| 費目 | 金額 |

|---|---|

| 賠償金 | 1200万円 |

| 弁護士費用の合計 | 212万円※ |

| 相手に請求できる弁護士費用 | 120万円(賠償金1200万円×10%) |

※ 着手金が経済的利益の5%+9万円、成功報酬が経済的利益の10%+18万円、実費等を5万円として計算

上記の場合、裁判に勝訴すれば、相手に請求できる弁護士費用は、実際にかかる弁護士費用のだいたい半分程度になります。

裁判になれば遅延損害金も請求できる

裁判になれば、遅延損害金も請求できます。

遅延損害金とは、賠償すべき金額の支払いが遅れた場合に、一定の利率で請求できる遅延利息のことです。

| 法定利率 | |

|---|---|

| 2020年4月1日より前 | 年5% |

| 2020年4月1日以降 | 年3% |

このような「遅延損害金」は弁護士費用についても発生します。

遅延損害金の計算式は、弁護士費用も含めた「請求元本」に、法定利率と遅滞期間を乗じて、365日で割るというものです。

遅延損害金の計算式

請求元本×法定利率×遅滞期間(日数)÷365日

なお、遅延期間の起算点は、弁護士費用についても「事故発生日」となります。

弁護士費用の遅延損害金の起算日

最高裁判所第三小法廷昭和58年9月6日判決(昭和55年(オ)1113号)

交通事故の被害者が損害賠償訴訟を弁護士に委任し勝訴。弁護士費用の遅延損害金の起算点が争点となった。

裁判所の判断

「…弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥るものと解する」

最高裁判所第三小法廷昭和58年9月6日判決(昭和55年(オ)1113号)

起算点

事故発生日

関連記事

交通事故の遅延損害金|支払いを受けられるケースや計算方法は?

(参考)交通事故の弁護士費用の内訳

交通事故の解決を弁護士に相談・依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相談料 | 弁護士に相談したときにかかる費用。 |

| 着手金 | 弁護士に依頼するときに支払う費用。 |

| 成功報酬 (報酬金) | 弁護活動の成果に応じて支払う費用。 |

| 日当 | 弁護士の出張日当。 |

| 実費 | 事件処理のために支出した実費。 |

弁護士費用の相場(1)相談料

相談料の相場は、初回無料、30分~1時間数万円程度です。

弁護士費用の相場(2)着手金

着手金は、無料や最低限度額1万円等のケースもありますが、11万円~22万円(税込)程度が相場です。

示談交渉からADR、ADRから訴訟へと次の段階に進む際、追加で着手金がかかる場合もあります。

なお、着手金は、通常、弁護活動の結果にかかわらず、返金されません。業務に「着手すること」への対価だからです。

弁護士費用の相場(3)成功報酬(報酬金)

成功報酬は、獲得した経済的利益に応じて変動し、「回収額の◯%」といった形で設定されることが多いです。

弁護士費用の相場(4)日当

日当は、移動距離や拘束時間に応じて金額が決まります。

弁護士費用の相場(5)実費

実費としては、弁護士が業務をおこなうえで実際に支出した費用になりますが、郵送代(郵便切手代)・収入印紙代・コピー代など、数千円~数万円程度が見込まれます。

たとえば、民事裁判での請求額が100万円なら1万円、500万円なら3万円の収入印紙代がかかります。

このほか、交通事故では、刑事記録や医療記録の取得費用として、数千円〜1万円程度かかることもあります。

交通事故の弁護士費用を相手(加害者)に請求できない場合の対処法

「示談成立で早く解決したいけれど、弁護士費用を相手である加害者に請求できないなら費用面で弁護士への依頼をためらってしまう…」という方は多いと思います。

交通事故の弁護士費用をおさえるには、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼しましょう。

弁護士費用特約とは、弁護士への法律相談料と弁護士費用を、ご自身やご家族が加入している保険会社が負担してくれる特約です。

一般的に、法律相談料は10万円、弁護士費用は300万円を上限額として、保険会社が負担してくれます。

死亡事故や重度の後遺症でない限り、基本的には弁護士費用が、弁護士費用特約の補償範囲内でおさまると考えて問題ないでしょう。

弁護士費用特約は、ご自身が任意で加入している自動車保険や医療保険だけでなく、火災保険や地震保険、クレジットカードの保険に付いていることもあります。

また、弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、その家族も適用範囲に含まれていることがあるので、自身や家族が加入している保険内容をしっかりと確認すると良いでしょう。

交通事故の弁護士費用の費用倒れ|注意すべきケースは?

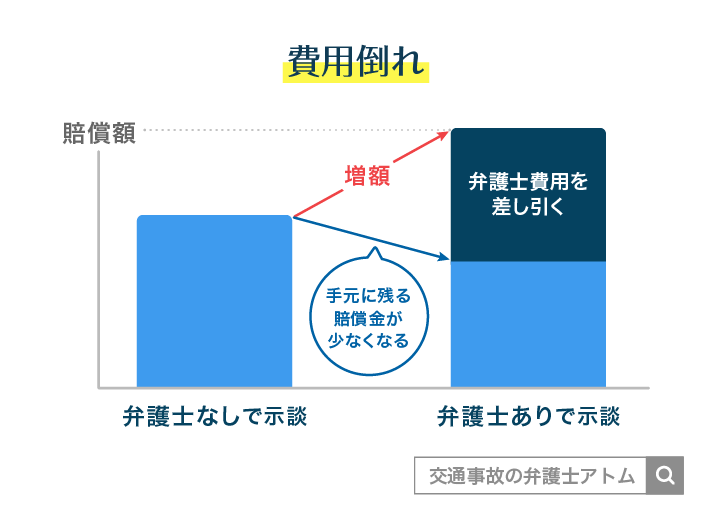

費用倒れとは、弁護士への依頼によって得られた賠償金の増額分よりも、弁護士費用の方が高くなってしまう状態です。

つまり、弁護士に依頼することで依頼者に金銭的なデメリット(「赤字」)が発生することをいいます。

たとえば、弁護士に依頼したことにより、20万円の増額に成功したが、弁護士費用で30万円がかかり、最終的に被害者の手元に残るお金がかえって10万円減少してしまうような状態が費用倒れとなります。

弁護士費用特約が利用できる場合は、基本的には費用倒れの心配はありませんが、弁護士費用特約を使えない方は、費用倒れに注意した弁護士への依頼の検討が必要です。

ここでは、費用倒れになる可能性の高いケースと、費用倒れになる可能性が低いケースを紹介します。

費用倒れになる可能性が高いケース

交通事故被害者の弁護士への依頼が費用倒れになる可能性が高いケースは以下の通りです。

- 物損のみの事故

- 通院期間が短い軽傷

- 被害者の過失割合が大きい

車両の修理費用・代車費用など物的損害のみの請求の場合や、数回の通院で治療が終了するような軽傷の場合は、賠償金額自体が比較的低額となります。

弁護士が介入したとしても増額できる金額幅が小さいことが多いため、費用倒れになってしまう可能性が高くなります。

また、被害者側にも大きな過失がある場合、たとえ弁護士が介入しても過失相殺により賠償額が大きく減額されます。

過失相殺

過失割合のうち被害者側の過失分、受け取れる損害賠償金が減額されること

弁護士費用特約がなく、費用倒れの可能性がある場合は、まず弁護士の無料法律相談で「弁護士が介入するとどのくらい増額が見込めるのか」を確認してから、弁護士に依頼をするかどうか決めましょう。

関連記事

交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?弁護士の必要性診断

費用倒れになる可能性が低いケース

交通事故被害者の弁護士への依頼が、費用倒れになる可能性が低いケースは以下の通りです。

- 長期の通院・入院が必要

- 後遺障害等級が認定済み

- 被害者の過失が小さい

これらのケースでは、弁護士に依頼することで賠償金が大幅に増額される可能性が高く、費用倒れのリスクは低くなります。

また、治療期間が長期に及ぶケースや後遺障害等級が認定されたケースでは、請求できる費目や金額が増え、損害賠償金の算定が複雑になります。

正確に損害賠償金を計算して、被害に対する適切な金額を受け取るためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用に悩んだらまずは無料相談しよう

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼したいが、弁護士費用の負担が気になる方は、交通事故に強い弁護士に、無料相談してみてください。

その際、弁護士費用が、費用倒れになるかどうかの見通しも確認しましょう。

アトム法律事務所では、交通事故被害について、弁護士の無料相談を実施中です。

交通事故における以下のようなお悩みを、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することができます。

- 弁護士費用特約の補償範囲を超えないか不安

- 弁護士費用特約がないから費用倒れが心配

- 弁護士に依頼して利益があるのかわからない

まずは一度無料相談で、弁護士が介入することで増額できる金額の見込みや、弁護士依頼のメリットをお問い合わせください。

無料相談窓口での予約受付は24時間年中無休で対応しています。

まずはお気軽にご相談ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了