どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。

本当に助かりました。ありがとう御座います。

交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法

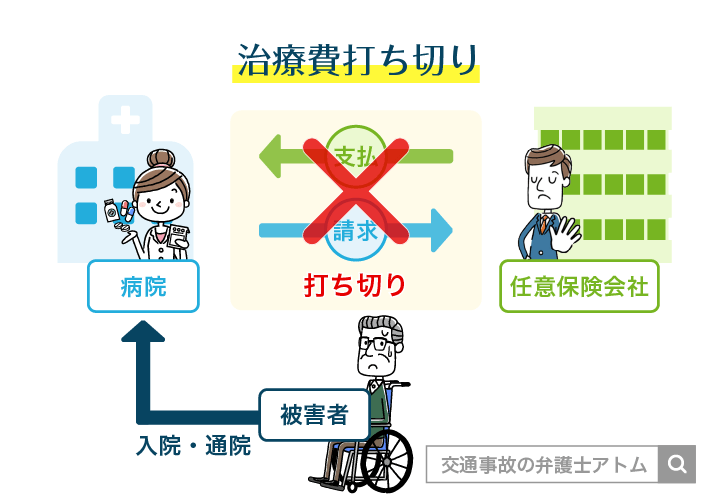

交通事故における治療費打ち切りとは、加害者側の任意保険会社から病院に直接治療費が支払われなくなることです。

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら、治療費支払い期間の延長を交渉して治療費を支払ってもらう、治療費打ち切り後も自己負担で通院を続けるなどの対応を取る必要があります。

そこで今回は、こうした治療費打ち切りへの対応について詳しく解説します。

治療費打ち切りの連絡を無視したらどうなるのか、治療費打ち切りをスマートに阻止するにはどうしたらよいのかなどについても紹介するので、最後までご覧ください。

目次

保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきたときの対応

保険会社が治療費の打ち切りをしてきた場合、なるべくスマートに対応したいものです。ここで揉めてしまうと、関係性が悪化しその後の示談交渉にも支障が出る可能性があります。

では、保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきたときに、具体的にどのように対応すべきなのかを見ていきましょう。

【前提】治療費打ち切りの連絡がきても治療・通院は続ける

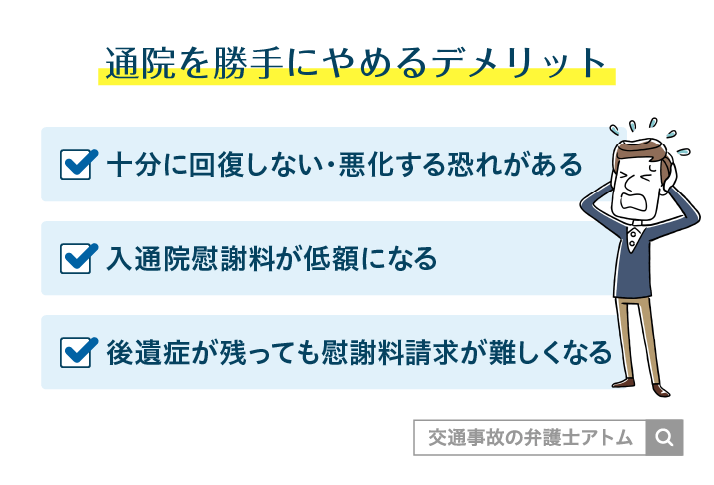

保険会社が治療費の打ち切りを連絡してきても、まだ続けるべき治療を終えてはいけません。不適切なタイミングで治療のための通院を終えると、以下のようなデメリットが生じるからです。

- 治るはずのケガが治らない可能性がある

- 治療期間が短くなることで、入通院慰謝料も低額になる

- 後遺症が残っても、後遺障害認定を受けにくくなる

交通事故の慰謝料の1つ、入通院慰謝料は、治療期間をもとに算定されるものです。そのため、治療費打ち切りによって治療期間が短くなれば、低額になります。

また、交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害認定を受ければ「後遺障害慰謝料」「逸失利益」といった賠償金を請求できます。

しかし、まだ治療が必要なのに終了してしまうと、「最後まで治療していれば完治した、もしくはもっと軽度の後遺症で済んだ可能性がある」として、適切な認定がされにくくなります。

後遺障害認定されなければ、たとえ後遺症が残っても、後遺障害関連の賠償金は受け取れません。

こうした理由から、たとえ治療費打ち切りの連絡を受けても、治療はやめないようにしましょう。

対応(1)打ち切りの延長を交渉する|まずは医師に相談

治療費支払いの打ち切りに不服がある場合は、まず医師に治療を続ける必要性について相談してください。

相談の結果、医師が治療の継続が必要であると判断したのであれば、医師の意見書を根拠として、治療費支払いの延長を交渉しましょう。

治療費支払いの延長を交渉するには、「まだ治療が必要」ということを医学的に証明しなければなりません。

そこで重要になるのが、まだ治療が必要である旨を記載した医師の意見書です。

何の根拠もなく、あるいは自身が感じている自覚症状のみを根拠にまだ治療が必要だと訴えても説得力がありません。

治療費の打ち切りをスマートに阻止する方法として、医師の意見書があれば説得力が生まれます。

治療費支払いの延長交渉は弁護士に依頼すると効果的

治療費支払いの延長交渉では、弁護士を立てた方が良い結果となりやすいでしょう。

加害者側の任意保険会社は交渉慣れしています。あえて高圧的・冷たい態度をとってくることもあり、交渉がうまく進まないことは十分に考えられるでしょう。

しかし、保険会社との交渉経験が豊富な弁護士を立てれば、被害者自身が直接保険会社と交渉する必要はありませんし、交渉がスムーズに進む可能性があります。

被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼することができます。

治療費打ち切りを打診されたものの、まだ治療を続けたいとお考えであれば、ぜひ弁護士までご相談ください。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

対応(2)いったん自己負担で治療・通院を続け、あとから請求

治療の途中で治療費打ち切りが決定してしまった場合は、被害者側で治療費を立て替えながら治療を続け、示談交渉の際に立て替えた分を請求します。

一時的に被害者側で治療費をねん出しなければならないため、経済的負担が生じてしまいますが、次の保険や制度をうまく使用することで負担を減らせます。

- 健康保険

- 人身傷害保険

- 労災保険

- 被害者請求

- 仮渡金

健康保険

交通事故であっても、健康保険を利用することが可能です。

健康保険を利用することで、治療費負担を3割(年齢や所得に応じて1割~2割)に抑えることができます。

健康保険を利用して治療・通院を行い、示談交渉時に負担した治療費について相手方に請求を行いましょう。

健康保険を利用するためには、ご自身が加入している健康保険組合(または協会けんぽ、市町村の国保窓口)に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

関連記事

- 交通事故における健康保険について

『交通事故で健康保険は使える!切り替え手続きや医療保険の併用まで弁護士が解説』 - 傷病届の提出方法について

『第三者行為による傷病届のデメリットとは?提出前に知っておきたい注意点と対処法』

人身傷害保険

人身傷害補償特約とは、契約している車に搭乗している人が事故によりケガを負った際に、保険金を支払うという特約のことです。

人身傷害補償保険、人身傷害補償特約と呼ばれることもあります。

人身傷害保険を利用することで、示談成立前であっても治療費や慰謝料などを保険金として受け取れることが可能です。

利用しても保険の等級が下がることはないので、保険料が増加する心配はありません。

人身傷害保険の補償内容について詳しく知りたい方は『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事をご覧ください。

また、ほかにも以下のような形で治療費の立て替え負担を軽減する方法があります。

労災保険

交通事故が仕事中や、通勤・退勤中に生じたというケースで利用できます。

労働者を保護するための保険制度であるため、任意保険会社よりも治療費の打ち切りがなされる可能性は低いといえるでしょう。

労災保険を利用する手続きや補償内容については『交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説』の記事をご覧ください。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接、損害賠償請求することをいいます。

本来示談成立後に支払われる賠償金のうち、自賠責保険からの支払い分を示談成立前に受け取ることが可能です。

ただし、治療費については、休業損害や入通院慰謝料などと合わせて120万円までと上限がある点に注意してください。

被害者請求の方法な受け取れる金額については『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』の記事で確認できます。

仮渡金制度

仮渡金とは、加害者側の自賠責保険から、ケガに応じた所定の金額を、示談金からの前払いの形で受け取れるという制度です。

被害者請求よりも低額ですが、早期に金銭を受けることとができます。

仮渡金制度については『交通事故の慰謝料を先払いしてもらう方法|内払い・仮渡金などの条件を解説』の記事でより詳しく知ることが可能です。

治療費を立て替えるなら、弁護士に相談がおすすめ

治療費が打ち切られ、一時的に費用を立て替える際には、事前に弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談することで、立て替えた治療費を加害者側に請求する際のアドバイスや注意点を把握できます。

また、「本当に治療費打ち切り後も治療を続けて大丈夫なのか」「治療を続けようか迷っている」という場合にも役立つ情報が聞ける可能性があります。

そのまま弁護士に依頼をすれば、立て替えた治療費の請求を任せられます。

必要な治療を最後まで受け、きちんと補償を受けるためにも、弁護士への相談・依頼をご検討ください。

弁護士を立てる際には、関連記事『交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!依頼のメリットや方法がわかる』も参考になります。

治療費打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

保険会社からの治療費打ち切りの連絡を無視すると、基本的にそのまま治療費の支払いが打ち切られてしまうでしょう。

また、「連絡を無視したということは治療費の打ち切りを了承したも同然」ととらえられる可能性があります。

すると、打ち切り後に費用を立て替えて治療を継続し、あとから立て替え分を加害者側に請求しようとしても、不利になるおそれがあります。

治療費打ち切りの連絡は無視せず、不服である旨を表明しましょう。

そもそも保険会社はなぜ治療費打ち切ってくる?

交通事故では、多くのケースで加害者側の保険会社が治療費を負担してくれます。

しかし、治療の途中で治療費が打ち切られる場合もあります。

まずは、治療費打ち切りとはどういうことなのか、なぜ途中で打ち切られることがあるのか確認していきましょう。治療費が打ち切られやすいタイミングも紹介します。

治療費の支払いの仕組みと打ち切りの理由

加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切るのは、任意保険会社の負担を抑えるためになります。

交通事故では、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれることが多いです。これを「任意一括対応」といいます。

任意一括対応が適用される間は、被害者が一時的にでも治療費を立て替え、負担する必要はありません。

しかし、この任意一括対応が治療の途中で停止され、それ以降の治療費が補償されなくなることがあります。これが治療費打ち切りです。

被害者の治療が長引くほど、任意保険会社が負担する治療費は多くなります。また、治療期間が長くなると、入通院慰謝料や休業損害の金額も膨らみます。

そこで、任意保険会社は被害者の治療を終わらせるため、「そろそろ完治する時期のはずです」などと理由をつけて、治療費を打ち切ろうとするのです。

あるいは、被害者の治療期間が不自然に長い場合に、保険金詐欺を疑い、治療費打ち切りをしてくることもあります。

治療費打ち切りが多いタイミング

治療費打ち切りは、平均的な治療期間に到達するころに打診されることが多いです。

打撲では1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月がひとつの目安になりやすいでしょう。

平均的な治療期間の目安|DMK136

| 治療期間の目安 | |

|---|---|

| D:1 | 打撲:1ヶ月 |

| M:3 | むちうち:3ヶ月 |

| K:6 | 骨折:6ヶ月 |

加えて、治療状況も治療費打ち切り時期の判断材料にされることがあります。

加害者側の任意保険会社は、診療報酬明細書などから治療内容を確認し、「漫然治療が続いている」「治療を続けても症状が改善しているようには見えず、症状固定しているように見える」と判断した場合、治療費打ち切りを打診するのです。

漫然治療とは

通院の頻度が下がってきていたり、治療内容がマッサージを行うだけや湿布を貼るだけなど簡易なものになっていること

この他にも、事故により生じた修理費などの物的損害が低額であると、「そんなに大きな事故ではなかったので、治療期間も短いはず」と判断し、治療費打ち切りがなされやすくなります。

治療費打ち切りをスマートに阻止する方法

交通事故の治療に専念するためにも、相手の保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれると安心です。

治療終了まで治療費打ち切りにならないために、治療費打ち切りをスマートに阻止する方法を紹介します。

具体的には、以下のような方法を取りましょう。

- 医師に症状をしっかりと伝えて治療方針を明確にする

- 医師の指示に従った通院頻度を守る

- 整骨院や接骨院を利用する場合は事前に医師の許可を得る

- 不必要な転院を避ける

- 交通事故後の通院を勝手にやめるのは避ける

特に、治療費打ち切りを防ぐには、「漫然治療」だと判断されないように適切な方法・頻度で通院できているかが重要です。

(1)医師に症状をしっかりと伝えて治療方針を明確にする

医師に症状をしっかり伝えたうえで指示通りに治療を受けましょう。

通院による治療の必要性を判断できるのは専門家である医師のため、医師の指示通りに治療を受けていれば、治療の必要性を疑われにくくなります。

加害者側の任意保険会社としても、医師の指示に従って治療を受けている状況では、打ち切りの連絡を行いにくくなるでしょう。

(2)医師の指示に従った通院頻度を守る

通院の頻度が低すぎると、漫然治療であり、治療の必要性がないことを疑われるため、医師の指示する適切な通院頻度を守ることが大切です。

医師の指示を無視して、自己判断で治療の頻度を下げるようなことは避けましょう。

骨折の場合は医師の指示で固定期間が設けられる場合があります。こうした場合、医師の指示を守っているにもかかわらず、通院頻度が下がったなどと指摘される場合もあるでしょう。

治療の性質上、妥当な通院頻度であることを説明することが大切です。詳しくは『通院日数が少ないと交通事故の慰謝料は減額?減額を防いで適正額を獲得する方法』の記事を参考にしてみてください。

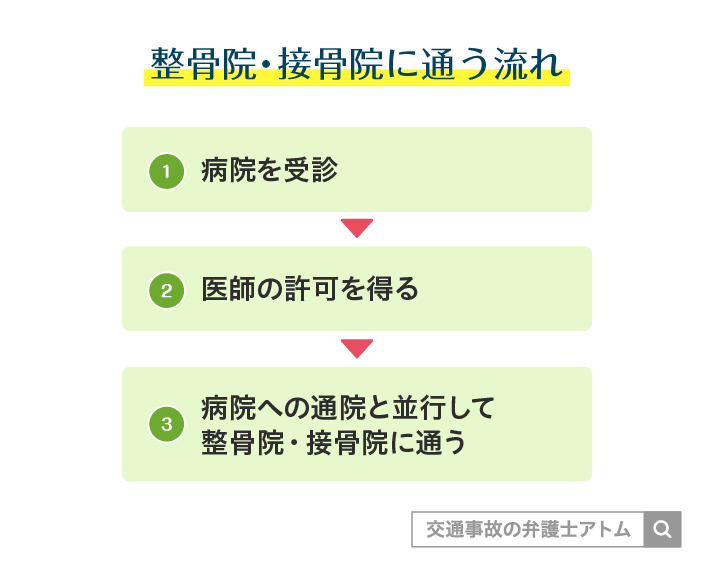

(3)整骨院や接骨院を利用する場合は事前に医師の許可を得る

整骨院や接骨院の治療は医師によるものではないため、必要性が疑われることがあります。

「医師の指示のもと通院」と主張できれば必要性が認められやすくなるので、必ず事前に医師の許可を得ておきましょう。

整骨院通院での注意点は、『交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる』の記事にて詳しく解説しています。

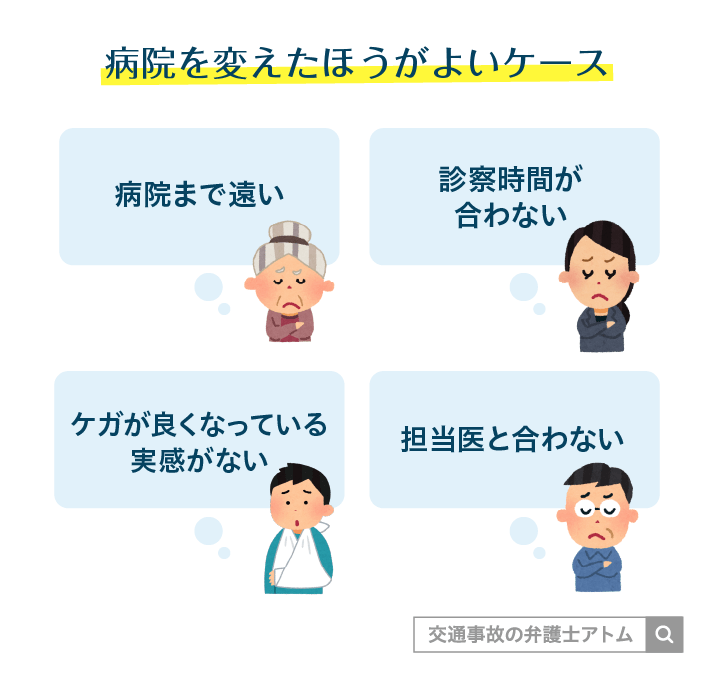

(4)不必要な転院を避ける

より適切な治療を受けるといった正当な理由がないまま転院を行うと、治療の必要性がなくなっているとして治療費の打ち切りがなされる恐れがあります。

転院を行う際には、事前に転院の理由を任意保険会社に伝え、正当な理由によるものであることを理解してもらいましょう。

転院を行う正当な理由といえるのは、以下のようなものとなります。

- 病院まで遠いため、近くの病院で治療を受けたい

- 診察時間が合わず、通院すると仕事や家事に支障が出る

- 治療を続けているが、よくなっている実感がない

- 治療方針について担当医と意見が合わない

転院を行う場合の流れについては『交通事故で病院を変える注意点|転院・セカンドオピニオンの流れは?紹介状は必要?』の記事で確認可能です。

(5)交通事故後の通院を勝手にやめるのは避ける

交通事故後の通院を勝手にやめることは絶対に避けてください。

治療については、医師が完治または症状固定の状態になったと判断するまで続けましょう。

痛みがなくなったと自己判断して勝手に通院をやめると、早々に治療費が打ち切られる可能性があります。

後日痛みが出てきても、事故との因果関係に疑いをもたれて治療費を支払ってくれない場合もあるでしょう。

仕事や家事などの都合で治療をやめたいと考えている場合は、『交通事故の治療はいつまで?平均治療期間や勝手にやめるリスク、やめるタイミング』の記事を参考にしてみてください。対処法がわかります。

治療費打ち切りでよくある質問

治療費の打ち切りに関して被害者の方から特に多く寄せられる疑問について、弁護士が詳しく答えます。

Q.保険会社が症状固定と決めて打ち切りができる?

保険会社は症状固定を決めることはありません。

症状固定の時期を医学的に判断できるのは、これまで診察してきた「主治医」だけです。

保険会社の担当者が「もう症状固定です」と言ってくることがありますが、それはあくまで「保険会社としては、これ以上治療費(賠償金)を払いたくない」という一方的な主張に過ぎません。

医師が「まだ症状は改善の余地がある」「治療が必要だ」と判断しているにもかかわらず、保険会社が症状固定を押し付けてくる場合は、不当な治療費打ち切りである可能性が極めて高いです。絶対に鵜呑みにせず、弁護士にご相談ください。

関連記事

症状固定は誰が決める?タイミングの重要性や保険会社の催促への対処法

Q.むちうちだと3ヶ月で打ち切られやすい?

むちうちは、3ヶ月で打ち切られる傾向が非常に強いです。

多くの保険会社は、むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)の場合、損害賠償の対象となる治療期間は3ヶ月程度が目安」といった社内基準(あるいは保険会社が主張する一般的な目安)を持っています。

しかし、これはあくまで保険会社の都合による目安であり、医学的・法的な根拠とはいえません。

実際に痛みが残り、医師が治療の必要性を認めているのであれば、たとえ3ヶ月(あるいは6ヶ月)が経過していても、治療は続けるべきです。保険会社のペースに合わせて治療を諦めてしまうと、大きな不利益を被ることになります。

関連記事

むちうちで症状固定と言われたら?3ヶ月打ち切りの対処法と通院頻度の目安

治療費打ち切りを打診されたら弁護士に相談・依頼

治療費打ち切りの対応以外にも様々なメリットあり

治療費打ち切りを打診された場合には弁護士に相談・依頼し、治療費支払いの延長の交渉を行ってもらうことで、支払いの延長を成功する可能性を高めることができます。

また、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットも得られるでしょう。

- 治療費以外の損害についても適切な金額の請求を行える

- 後遺障害認定の手続きをサポートしてもらえる

- 請求に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる

治療費の打ち切りを回避しつつ、適切な損害賠償金を請求することができるようになります。

弁護士費用の負担は減らせる

弁護士に相談・依頼するための費用負担が気になっている方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。

弁護士費用特約を利用すると、多くの場合、相談料なら10万円まで、依頼による費用については300万円まで保険会社に負担してらえます。

そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約とは:交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説

アトム法律事務所で無料相談可能

交通事故の治療費打ち切りを打診されてお困りの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。

アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談をおこなっています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に、治療費打ち切りへの対処方法や、その他の交通事故に関する相談を無料で可能です。

相談後ご依頼まで進んだ場合は、初期費用である着手金が原則無料となります。

弁護士費用特約が使える方であれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえるため、費用の心配は基本的にありません。

無料相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了