交通事故の示談交渉は弁護士に依頼!依頼のメリットや方法がわかる

交通事故の被害に遭い、示談交渉で適切な賠償金を得たいと考えている方へ。

交通事故の示談交渉では、弁護士が介入することで示談金が2倍近く増額するケースもあります。

また、示談金増額以外にも様々なメリットを得られる可能性があるのです。

本記事では、示談交渉を弁護士に依頼すべきか迷っている方に、弁護士に依頼することのメリット、弁護士の示談交渉の流れ、弁護士費用に対する不安の解消方法などをお伝えします。

ご相談から1.5か月で大幅増額

弁護活動の成果

アトム法律事務所の弁護士による示談交渉で、示談金が2.2倍増えました。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

目次

交通事故の示談交渉を弁護士がするメリット4つ

(1)相場の金額で示談できる

弁護士が示談交渉を行うと、相場に近い金額で示談できる可能性が高まります。

交通事故における示談金の計算基準は複数存在しており、任意保険会社は、各保険会社が独自に規定する「任意保険基準」で計算した金額を示談金を提示してきます。

しかし、その金額が相場よりも低額であることがほとんどです。

一方、弁護士が示談金を計算する際に用いるのは、過去の裁判で認められた示談金額をもとにした「弁護士基準」です。弁護士基準で計算した金額が、相場の金額であるといえます。

弁護士基準で計算した金額が、任意保険基準で計算した金額の2倍~3倍ほど高額になることも珍しくありません。

具体的に、骨折・むちうちで通院したときの慰謝料額で違いを見てみましょう。

骨折・むちうちの入通院慰謝料の相場

| 症状 | 任意保険基準* | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 骨折で6か月通院 | 51.6万円 | 116万円 |

| むちうちで3か月通院 | 38.7万円 | 53万円 |

*任意保険基準は保険会社ごとに異なるため、金額が近い自賠責基準(国が定めた基準)を目安にしています

弁護士が代理人として示談交渉すると、相手方の保険会社は「弁護士基準」で計算した金額に近い金額の示談に応じるようになるのです。

ご自分のケースで、示談金の内、慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した場合はどの程度なのかを知りたい方は、下記の「慰謝料計算機」をご利用ください。

弁護士基準による慰謝料の計算方法を詳しく知りたい方には、関連記事『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?』がおすすめです。

損害賠償項目の請求漏れを防止できるので相場額の示談がしやすい

弁護士に示談交渉を依頼すれば、損害賠償項目の請求漏れも防ぐことが可能です。

具体的な損害賠償項目の知識がないと、本来請求できる項目の請求漏れが出てしまい、結果的に示談金も低額になってしまうおそれがあります。

交通事故の示談金の主な項目は、以下の通りです。

より細かい示談金の内訳や、各費目の意味については『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』をご覧ください。

各項目の金額は、治療費、通院交通費や修理費など実費を請求すれば良いものもあれば、休業損害や逸失利益など細かな計算が必要となるものもあります。

細かな計算が必要な項目については、保険会社は計算方法を調整して金額を低くしていることもあるので、計算式まで確認しておくべきでしょう。

例えば、休業損害では1日あたりの休業損害額(日額)の求め方は、職業や家庭での立場によって異なります。

また、逸失利益は後遺障害の程度によっては非常に高額になるため、保険会社と主張が食い違いやすい部分です。関連記事も参考にして、理解を深めておくことをおすすめします。

(2)適切な過失割合で示談できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、適切な過失割合で示談できる可能性が高まります。

過失割合とは、「事故が起こった責任(過失)が被害者と加害者にそれぞれどのくらいあったか」を示す数値のことです。被害者にも過失割合がついた場合、その割合に応じて示談金が減額されてしまいます。

過失割合を交渉により決定する際には、過去の判例を適切に読み解く法律知識や、特殊な事故や複雑な事故にも対応できる実務経験が欠かせません。

保険会社は、支払う金額を減らすために被害者にとって不利益な過失割合を提示してくることもあります。

適切な過失割合にするためには、交通事故に精通した弁護士に交渉を任せることが重要になるでしょう。

過失割合についてより詳しく知りたい方は、『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事をご覧ください。

(3)被害者の負担を軽減できる

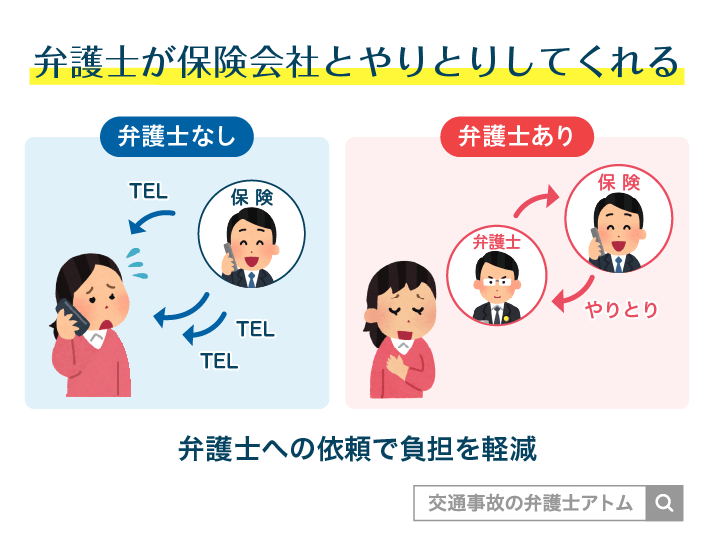

弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうことで、被害者の示談交渉により生じる負担を軽減することが可能です。

被害者自身で示談交渉をすると、下記のような負担を強いられることになります。

被害者自身で示談交渉する場合

- 仕事の途中や通常の生活を送っている際にも、保険会社から交渉の連絡が入り、時間を取られる

- 加害者側の保険会社から専門知識がないと理解が難しいことや、被害者側の主張を否定するようなことを言われ、精神的なストレスを受ける

- 提示された示談内容が適切かを判断できず、不利益な内容で示談してしまうリスクがある

この点、弁護士に示談交渉を依頼すれば、面倒な交渉手続きから解放され、適切な内容の示談を行ってくれます。

そのため、時間の面でも、精神的な面でも、示談内容の面でもメリットが得られるでしょう。

示談自体も早期に終わりやすいため負担軽減となる

弁護士が示談交渉を行うと、早期の解決が期待できます。

相場額や、その法的根拠についても主張できる弁護士に交渉を任せた方が、短期間で合意に至れる傾向にあるのです。

これにより、被害者の負担が軽減するだけでなく、損害賠償請求権が時効により請求できなくなってしまうというリスクも回避しやすくなるでしょう。

また、弁護士に相談すれば時効を中断する措置についてもアドバイスを受けることが可能です。

時効に関して詳しく知りたい方は、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』の記事をご覧ください。

(4)相手の弁護士に対しても対等に示談交渉できる

示談金が高額になる可能性が高かったり、過失割合で争っていたりする場合、加害者側の保険会社が弁護士を立ててくることがあります。

法的知識を持つ弁護士に対し、被害者自身で対応すると、不利な条件で示談となってしまう可能性が高いです。

この点、被害者側も弁護士に依頼していれば、対等に交渉を進めてもらえるでしょう。

示談が成立せず、裁判に発展した場合も、弁護士に依頼していれば引き続き対応してもらうことが可能です。

なお、相手が弁護士を立てた場合、通常は「受任通知」が書面で届きます。

受任通知が届いたあとの対応方法や、相手方が弁護士を立てる理由については、『交通事故の示談交渉で加害者が弁護士を立てた!通知受取後の対処法や弁護士が出てきた理由は?』の記事をご確認ください。

示談交渉以外の面でも依頼によるメリットがある

弁護士に依頼すると、示談交渉以外に関する部分においても、以下のようなメリットが得られます。

- 事故発生後に適切な対応ができていたか確認できる

- 入通院の方法についてアドバイスを受けられる

- 適切な期間で治療を受けられる

- 後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

- 示談交渉以外の手段で解決することができる

事故発生後に適切な対応ができていたか確認できる

弁護士に依頼することで、事故直後における対応が適切であったかどうかを確認することができます。

交通事故直後に被害者がすべき対応は、主に下記の4点です。

- 負傷者の救護

- 警察へ通報

- 事故状況の記録

- 保険会社への連絡

万が一、救護や報告を怠ると、被害者であっても刑罰を科せられる可能性もあります。

しかし交通事故の発生直後は、被害者も気が動転してしまい、本来必要な対応ができないおそれもあるでしょう。弁護士からアドバイスやサポートを受ければ、必要な対応を見落とすことなく行えます。

交通事故発生直後に行うべき対応について知りたい方は『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』の記事をご覧ください。

入通院の方法についてアドバイスを受けられる

交通事故でケガを負った場合には、入通院治療を受ける流れになります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料を減額されない入通院の方法に関してアドバイスを受けられるでしょう。

例えば、通院頻度が低かったり、医師の許可なく整骨院に通っていたりすると、慰謝料を減額されてしまうおそれがあります。

治療の際に慰謝料が減額される理由を作ってしまうと、示談交渉で挽回できない可能性が高いので、治療中に弁護士のアドバイスを受けることは重要です。

交通事故の治療中の注意点については、以下の関連記事もご参考ください。

適切な期間で治療を受けられる

治療を継続していると、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態に達する段階がきます。このような状態を「症状固定」と言います。

症状固定の時期は医師の判断が尊重されるべきですが、場合によっては相手方の保険会社から催促を受けることもあるでしょう。詳しくは、『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご確認ください。

弁護士に依頼すれば、適切な症状固定の時期かどうかについてのアドバイスを受けられます。

さらに、適切な症状固定の時期でないケースでは、保険会社の治療費打ち切りに対する延長交渉を行ってもらうことも可能です。

具体的な対応は、『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』でも解説しています。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

ケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請という手続きを行います。申請にあたっては、医師に「後遺障害診断書」という書類を記載してもらいましょう。

弁護士に依頼をすれば、後遺障害診断書の記載内容が適切かチェックしてもらえるメリットがあります。

さらに、後遺障害等級認定の可能性を高められるようサポートを受けることも可能です。

後遺障害認定は後遺障害に対する補償額に大きく影響するので、流れを把握し、入念な書類の準備をすることが大切です。

なお、認定結果に納得がいかない場合は「異議申立て」という手続きによって、認定結果を争うことも可能です。異議申立てをする際も、弁護士のサポートを受けることが重要になるでしょう。

示談交渉以外の手段で解決することができる

弁護士に依頼すると、示談交渉により解決できなかった場合に、他の適切な方法によって解決してもらうことができます。

示談が成立しなかった場合には、裁判・調停・ADRなど第三者に介入してもらうという解決方法をとる必要があるでしょう。

しかし、どの解決方法をとることが適切なのかといったことや、具体的な手続きの進め方については専門知識が必要となってきます。

示談交渉外の解決方法でよい結果を得るためには、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼する流れや費用を解説

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するときの具体的な流れ

弁護士への相談から、実際に示談が成立までの流れは、以下のようになります。

解決までの流れ

- 弁護士事務所に問い合わせ

- 弁護士に相談

- 弁護士に依頼(契約締結)

- 治療終了・後遺障害認定

- 相手方から示談金が提示される

- 弁護士による示談交渉

- 相手方と示談成立

1.弁護士事務所に問い合わせ

弁護士事務所に電話などで問い合わせ、弁護士相談を希望する旨伝えます。

必要に応じて、以下のような情報を伝えます。

- 事故の発生日時

- 事故の態様(位置関係、信号機など)

- 治療状況、症状、後遺障害の有無

- 保険会社の対応の有無

- 弁護士費用特約の有無

- 保険会社から示談金の提示があるか など

※アトム弁護士無料相談は以下から

2.弁護士による相談

弁護士相談の実施方法は、弁護士事務所ごとに異なります。電話相談の場合は、弁護士からの折り返しを待ちます。

弁護士は、相談の際、以下のようなことを回答してくれます。

- 示談金の相場

- 示談交渉の流れ

- 示談の弁護士費用

- 弁護士に依頼すべきかどうか など

気になる点を事前にまとめておくと、相談時間を有効に使えます。

3.弁護士に依頼(契約締結)

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したい場合は、「依頼したい」と弁護士に伝えることで、契約手続きに進みます。

弁護士事務所から受け取った「委任契約書」を確認し、署名・押印して返送すれば、契約成立です。

4.治療終了・後遺障害認定

示談交渉は、損害が確定しないとできないため、治療終了後におこないます。

後遺症が残ったときは、後遺障害認定を受けた後になります。

- 治療終了までの期間

事故の規模、症状の程度によります。軽傷の場合、1、2か月程度で完治することもあります。

後遺障害が残るような重症の場合、事故から半年以上治療を継続するケースもあります。 - 後遺障害認定にかかる期間

後遺障害認定の申請書類をそろえるには、治療終了日から約2か月程度かかるでしょう。

後遺障害認定の申請から結果が出るまでの期間は、早くて約1か月から2か月程度が見込まれます。

5.相手方から示談金額を提示

治療終了後、加害者の任意保険会社が、被害者に対して、示談金を提示します。

多くの場合、この提示額は、自賠責基準あるいは任意保険会社独自の低めの基準で算出されています。弁護士が算出する適正額よりも、低い金額であることがほとんどです。

6.弁護士による示談交渉

弁護士はまず、事故の状況を踏まえて過失割合を精査し、さらに弁護士基準(裁判基準)にもとづいて損害額を算定します。

弁護士は、算定結果を被害者に共有し、相談のうえで請求額を決定します。その後、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。

示談交渉は、保険会社との2往復程度(約1か月~2か月程度)のやり取りでまとまることも少なくありません。

ただし、損害の内容や過失割合など争点が多い場合は、交渉が長期化するケースもあります。

7.相手方と示談成立

示談交渉がまとまると、示談書・免責証書といった書類を取り交わします。弁護士が署名しますので、被害者の方は金額を確認するだけで問題ありません。

示談金の支払いは、通常、被害者側が指定した口座に振り込む方法でおこなわれます。多くの場合、示談書の締結後、約2週間程度で入金されます。

交通事故の示談交渉にかかる弁護士費用は抑えることができる

弁護士に示談交渉を依頼するデメリットがあるとしたら、それは弁護士費用がかかることでしょう。

交通事故の示談交渉にかかる弁護士費用は弁護士費用特約の利用することで抑えることができます。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のことです。

負担してくれる上限額は、相談料は10万円まで、着手金・報酬金・実費は合計で300万円までの場合が多いでしょう。

弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、交通事故事案で特約の上限額を超えることは少ないため、特約を利用すれば、自己負担なく弁護士への相談や依頼ができる可能性が高いといえます。

なお、弁護士費用特約は、保険会社に紹介された弁護士に依頼する場合でも、被害者自身で弁護士を選んだ場合でも利用できます。

また、弁護士費用特約を使っても、保険の等級が下がることは基本的にありません。

弁護士費用特約が利用できるのであれば、速やかに弁護士に依頼すべきです。

弁護士費用特約の概要や使い方をさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご確認ください。

弁護士費用特約を利用できない場合でも依頼をすべき

弁護士費用特約を使えない場合でも、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

なぜなら、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼した方が最終的に被害者の手元に入る金額が増えるケースは多いからです。

後遺障害の等級が認定されたり、事故相手から示談金の提示がされたりしていれば、具体的な示談金の増額見込みと弁護士費用の見積もりを取ることが可能です。

まずは無料相談を利用し、弁護士に示談交渉を依頼した方が得となるかどうかを検討してみましょう。

▼【全国対応】アトム法律事務所は弁護士への無料相談が可能です。

依頼で生じる利益よりも弁護士費用の方が上回ってしまう「費用倒れ」について、具体的にどのくらいの金額で発生するか知りたい方は、『交通事故で弁護士に頼むと費用倒れになる金額はいくら?』の記事をあわせてご覧ください。

交通事故の示談交渉に強い弁護士の選び方

交通事故の示談交渉に強い弁護士の特徴

示談交渉を任せる弁護士をどのように選ぶかは、最終的な結果にも影響してくるため非常に重要です。

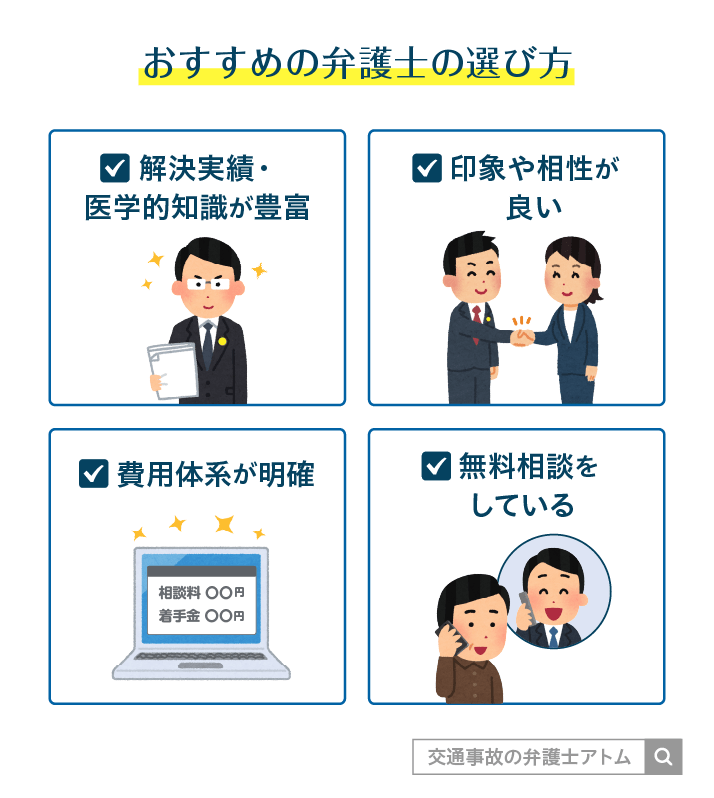

交通事故では、以下のような点に注意して弁護士を選ぶことをおすすめします。

- 交通事故の解決実績が豊富か

(ホームページに掲載されている解決実績や、実際に依頼した人の口コミを見るとよい) - 医学的知識にもとづくサポートも受けられる体制か

(後遺障害認定など、医学的知識の有無が重要になる場面も多い) - 実際に話してみて依頼したいと思えるか

(無料相談を利用し、相性があうか確認するとよい) - 費用体系が明確なものか

(事前に弁護士に支払う費用の見積もりが取れるのか)

交通事故の示談交渉に強い弁護士の探し方

かつては、弁護士を探す方法として、知人の紹介が主流でしたが、現在では、インターネットの活用が一般的になっています。専門性の高い弁護士を、地域や対応分野に絞り込んで、手軽に探すことができるからです。

たとえば、「交通事故 弁護士 交渉」といったキーワードで検索すれば、示談交渉に強い弁護士事務所の情報を見つけられます。

交通事故における弁護士の選び方についてもっと詳しく知りたい方は、『交通事故に強い弁護士の選び方・探し方|評判・口コミの注意点とおすすめの判断基準』の記事が参考になります。

弁護士を選ぶ際の注意点もわかるので、ぜひご一読ください。

日弁連の示談あっせんは有効?

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターでは、弁護士が中立的な立場から、交通事故に関する示談のあっせんに対応しています。

ただし、あくまでも中立的な立場での対応となるため、「あなただけの味方」として全面的にサポートしてくれるわけではありません。

しっかりと自分の利益を主張したい場合には、あなたの立場に立って交渉してくれる弁護士を探して、個別で相談・依頼することも是非ご検討ください。

弁護士に示談交渉を依頼する前に解決したい疑問

Q.弁護士に依頼して後悔するケースはある?

弁護士に示談交渉を依頼し、後悔したケースも残念ながら存在します。

弁護士に依頼して後悔した内容としては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 弁護士費用が高額で、あまり利益を得られなかった

- 成立した示談条件に納得できなかった

- 弁護士の対応が遅かった

- 弁護士に信頼感を抱けなかった

ただし、これらの後悔は「事前に見積もりを取る」、「弁護士と認識をすり合わせておく」といった対処をしていれば防ぐことが可能です。

弁護士に示談交渉を依頼して後悔しないか不安な方は、『交通事故での弁護士依頼の後悔8ケースと対処法!選び方や弁護士変更も解説』の記事をあわせてご確認ください。後悔するケースと対処法をあらかじめ知っておけば、安心して弁護士に相談できます。

Q.加害者が無保険でも弁護士に依頼すべき?

加害者が任意保険会社に加入していない無保険者である場合も、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

加害者が無保険者である場合は、加害者と直接示談交渉を行うことになります。そのため、法律知識や相場の示談金額の認識が不十分なもの同士で示談交渉を行うと、交渉が進まず大きなストレスとなるおそれがあるのです。

また、示談交渉以外にも、加害者が支払いをしてくれないといった、他の問題が生じる可能性もあるでしょう。

そのため、専門家である弁護士に適切な示談交渉を行ってもらう必要性が高いといえます。

交通事故の相手である加害者が無保険者である場合のリスクや対処法について知りたい方は『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご覧ください。

Q.弁護士へ示談交渉を依頼すべきタイミングは?

弁護士への依頼は事故直後から可能であり、なるべく早期にすることをおすすめします。

交通事故の示談交渉は、解決までの流れの中でも終盤の段階です。なるべく早い段階で弁護士に依頼した方が示談交渉で使う情報を幅広く収集することができます。

また、適切な初期対応を行えるため、後の後遺障害認定や示談交渉での不利益を防ぎ、弁護士によるサポートの効果が大きくなるといえるでしょう。

なお、弁護士に相談・依頼するタイミングごとメリットについては『交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?』の記事でさらに詳しく解説しています。

弁護士の示談交渉によるアトムの増額事例

弁護士の示談交渉で2.1倍増額

骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

肩骨折、左膝骨折

後遺障害等級

12級13号

弁護士の示談交渉で3.7倍増額

鎖骨骨折の増額事例

交差点で信号無視のバイクに衝突されて左肩の鎖骨骨折という重傷を負った事案

弁護活動の成果

当初の提示額の3.7倍に増額、2300万円で示談が成立した。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

鎖骨骨折

後遺障害等級

10級10号

【全国対応】アトム法律事務所に電話やLINEで無料相談

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に弁護士の無料相談を実施しています。

交通事故の案件について経験豊富な弁護士に、無料で相談することが可能です。

無料相談を利用していただいた際の弁護士の印象や、弁護士が示談交渉に介入することで得られるメリットを確認した上で、弁護士への依頼をご検討ください。

無料相談の予約は24時間365日受け付けています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了