症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談

この記事でわかること

症状固定(しょうじょうこてい)とは、「症状は残っているものの、これ以上一般的な治療をつづけても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と主治医により判断された状態のことです。

症状固定になると、請求できる損害賠償金が変わったり、後遺障害認定が必要になったりといった変化が生じます。

治療面でも賠償請求面でも1つの節目となるタイミングですが、「聞きなれない言葉だし、よくわからない」「症状固定と言われたらどうすればいいの?何が変わるの?」と不安な方も多いでしょう。

そこでこの記事では、症状固定とは何なのかについて治療面・賠償請求面から丁寧に解説し、症状固定と言われたらどうなるのか紹介します。

症状固定のタイミングや後遺障害認定などについてもわかるので、最後までご覧ください。

目次

症状固定とは「治療の区切り」のこと

症状固定とは、交通事故で負ったケガについて「症状は残っているものの、これ以上治療しても改善が見込めない、もとの状態に戻らない」と判断された状態のことです。

被害者にとっては、「まだ痛いのに治療が終わるなんて納得できない」と感じられるかもしれませんが、症状固定の日を境に、受け取れるお金の種類や手続きが大きく変わるため、その意味を正しく理解しておくことが極めて重要となります。

症状固定=「完治」ではない

症状固定は「完治(怪我がすっかり元通りに治ること)」という意味ではありません。

ケガが完治すれば「治癒」と診断されますが、症状が固定されて残った、つまり後遺症が残った場合には、「症状固定」と診断されるのです。症状固定と診断されると、基本的には治療は終了となります。

医学的に、怪我の転帰(治療の結果)は主に以下の3つに分類されます。

- 治癒(完治):怪我が完全に治り、症状がなくなった状態

- 中止:患者の都合などで治療をやめた状態

- 症状固定:痛みやしびれなどの症状は残っているが、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めなくなった状態

つまり、「まだ痛みや痺れが残っていたとしても、医学的にこれ以上回復する見込みがなければ、症状固定となる」のです。怪我を負った人にとっては残酷に聞こえるかもしれませんが、治りきらなかった症状は、この後解説する「後遺障害(こういしょうがい)」として扱われることになります。

症状固定の例

- むちうちでしびれや痛みが残った

- 骨折で骨の変形や、動かしにくい・曲げにくいといった可動域制限などが残った

- 手術によって人工関節やボルトなどを入れた

医学的な意味と賠償実務上の意味を持つ

症状固定には、大きく分けて2つの側面があります。

- 医学的な意味:医師が「リハビリの効果が頭打ちになった」「投薬を続けても変化がない」と判断する治療の限界点。

- 賠償実務上の意味:保険会社が「治療費の支払いを終了する日」および「損害賠償額を確定させる基準日」。

本来は医師の医学的判断が優先されるべきですが、実務上は保険会社が平均的な治療期間を理由に、まだ治療の余地がある段階で「そろそろ賠償実務上の症状固定(=治療費打ち切り)にしませんか」と打診してくるケースが後を絶ちません。

【重要】症状固定日以降は治療費が請求できなくなる

症状固定後も治療を続けること自体は可能ですが、必要不可欠な治療は終わっていることになるため、治療費や休業損害、入通院慰謝料などは加害者側に請求できない可能性が高いです。

ただし、後遺症を悪化させないために必要な治療・リハビリであれば、加害者側から補償を受けられる場合もあります。

症状固定は損害賠償請求における「節目」でもある

交通事故の損害賠償においては、症状固定は損害賠償金の費目が変わることも意味します。

治療費や入通院慰謝料、休業損害等は症状固定前の期間についてのみ請求でき、症状固定後については原則として請求できません。

代わりに、症状固定後は「後遺障害認定」を受けることで、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。

この点については、本記事内で後ほど詳しく解説します。

「症状固定=後遺障害が残った」ではない

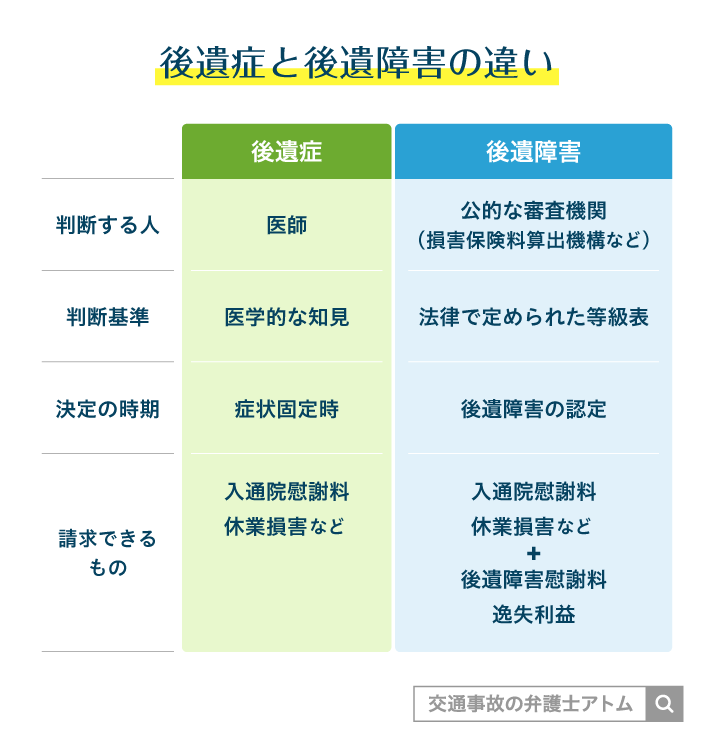

症状固定は「後遺症が残った」ということですが、後遺障害が残ったということではありません。

- 後遺症:治療をしても治らず残った症状のこと

- 後遺障害:後遺症のうち、後遺障害等級の認定を受けたもののこと

症状固定後に後遺障害認定を受けてはじめて、「後遺障害が残った」ということになります。そして、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。

単に症状固定の診断を受けただけでは後遺障害慰謝料・逸失利益は請求できないので、注意しましょう。

まだ治療が必要なのに症状固定と診断されると、その後の治療費や休業損害などを加害者側に請求できない可能性があります。

また、十分な治療を受けずに症状固定になると、後遺障害認定されにくくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できないリスクがあります。

そのため、症状固定の診断は適切なタイミングで受けることが重要です。

症状固定は誰が決める?保険会社の打診は注意

症状固定のタイミングが損害賠償請求において重要であることは、先ほど解説した通りです。

では、症状固定は誰が決めるのでしょうか?

症状固定を判断する際の注意点も合わせて解説していきます。

決定権は「保険会社」ではなく「医師」にある

症状固定の時期は、主治医である医師の判断が尊重されます。

保険会社はあくまで治療費を支払う側に過ぎず、被害者の体の状態を診察しているわけではありません。保険会社からの「そろそろ終了」という連絡は、あくまで打診や交渉であって、決定事項ではないのです。

もし保険会社から治療終了を急かされても、ご自身の判断や保険会社の言いなりで決めず、「医師に相談して決めます」と毅然と答えるようにしましょう。

基本的には各種検査結果など、客観的かつ医学的な観点から症状固定の時期が判断されます。

症状固定の具体的な判断基準は一概にはいえませんが、以下の点が当てはまる場合は、近いうちに症状固定となる可能性があります。

症状固定が近いパターン

- 治療の効果が薄くなってきた

- 電気療法やマッサージ、湿布・薬の処方などがメインになってきた

- 医師から指示される通院頻度が低くなってきた

- 一般的な治療期間を過ぎた(例えば打撲1ヶ月、むちうち3ヶ月、骨折6ヶ月が1つの目安)

保険会社は医療照会後に打診するのが通常

保険会社は、ある日突然「そろそろ症状固定」と言ってくるように見えますが、実は担当者の勘で言っているわけではなく、裏付けをとっているケースが大半です。

保険会社は、定期的に病院へ医療照会(いりょうしょうかい)を行っています。医療照会は「被害者の怪我の状態はどうですか?」「あとどのくらいで治りますか?」と医師に文書等で確認する手続きです。

ここで医師が「漫然と治療を続けているが、そろそろ区切りをつけてもいいかもしれない」といったニュアンスの回答をしていると、保険会社はそれを根拠に「先生もそろそろだと言っています」と被害者に打診してくるのです。

このことからも、日頃から医師に「まだここが痛い」「治療を続けたい」と、自覚症状を正確に伝えておくことがいかに重要かが分かります。

医師と意見が食い違う場合の対処法

症状固定は医師の判断が尊重されますが、医師が独断で決めるものではありません。

治療の効果を実際に感じられるのは被害者自身なので、基本的には被害者の意見も聞きながら、症状固定の時期が判断されます。

医師から症状固定と言われ納得いかない場合は、治療によって症状が改善している実感があることを伝え、治療継続をお願いしてみましょう。

漠然と訴えるだけでなく、以下のように具体的に相談してみてください。

- 「仕事でする特定の動作で痛みを感じるので、改善を実感しているリハビリを続けたい」

- 「雨の日に痛みが強くなるので、もう少し経過を見てほしい」

それでも医師が「医学的にはこれ以上の改善は見込めない」と判断した場合は、残念ながら症状固定の時期となります。無理に引き延ばしても、その後の治療費は認められない可能性が高いでしょう。

場合によっては、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行くことも検討してみてください。

関連記事

症状固定は誰が決める?タイミングの重要性や保険会社の催促への対処法

保険会社が症状固定を急かす理由

保険会社が症状固定を急かすのには、保険会社側の営利企業としての事情があります。

- 治療費の支払いを抑えたいから:通院が長引けば病院へ支払う治療費の額が膨らむが、早期に症状固定とすればこれらの支払いをストップできる。

- 入通院慰謝料や休業損害などの負担を抑えたいから:入通院慰謝料は「通院期間」や「通院日数」、休業損害は「休業日≒通院日」をベースに計算するので、治療期間が短くなれば、その分支払う慰謝料も安く済む。

症状固定が早まることは、保険会社にとってメリットがあり、被害者にとっては賠償金が減るデメリットがあるという構造になっています。保険会社は自社のコストカットを目指してくるので、被害者側もその仕組みを理解し、適切な治療期間を確保するために正しく対応する必要があります。

保険会社から症状固定や治療費打ち切りの打診を受けた場合の対応については、『交通事故で治療費打ち切りの連絡が保険会社から来た!阻止するための対応方法』も参考になるので、ご覧ください。

弁護士を挟んで症状固定や治療費打ち切りの延長を交渉すると主張が通る場合もあるので、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。

「弁護士はお金がかかるんでしょ?」「弁護士に依頼しても意味がなさそう」

そんな不安は勘違いだったり、回避方法があったりする可能性があります。詳しくは『交通事故で弁護士依頼するデメリット4つ!意味ないと感じる前に判断基準を確認』をご覧ください。

症状固定の時期はいつ?事故からの期間目安

交通事故から症状固定までの期間には個人差があるものの、症状に応じて一定の目安があると考えられています。

- 打撲:1ヶ月~3ヶ月程度

- むちうち:6ヶ月程度

- 骨折:6ヶ月〜1年半程度

- 醜状:6ヶ月程度

- 高次脳機能障害:1年~数年

打撲の症状固定【1ヶ月~3ヶ月程度】

打撲の場合、1ヶ月~3ヶ月が症状固定の目安とされています。

ただし、打撲の場合は、後遺症が残り症状固定となるよりも完治するケースの方が多いです。

ケガが打撲のみで完治した場合は、後遺障害認定の申請もしないため、そのまま示談交渉に移ります。

交通事故により打撲となった場合に請求できる損害や慰謝料について詳しく知りたい方は『交通事故で打撲した場合の慰謝料は?後遺症が残った時の手続きもわかる』の記事をご覧ください。

むちうちの症状固定【6ヶ月程度】

むちうちの場合、6ヶ月程度が症状固定の目安とされています。

ただし、むちうちは後遺症が残らず3ヶ月程度で完治することも多いです。そのため加害者側の保険会社は、交通事故から3ヶ月を目安に症状固定を提案してくる傾向にあります。

保険会社から症状固定を打診されても、焦って治療を終了する必要はありません。むちうち症状は主観的な症状が主となるため、医師による適切な診断と治療経過の記録が重要です。

「症状の改善が見込めない」と主治医が判断するまでは、必要な治療を継続することが望ましいでしょう。

なお、むちうちの痛みやしびれの後遺症について、後遺障害認定の申請を検討している場合は原則、6ヶ月以上の治療期間が必要です。

むちうちの後遺障害認定を受けるためのポイントについては『むちうちの後遺症で後遺障害認定は難しい?認定対策や完治しない時の賠償金は?』の記事で詳しく知ることが可能です。

関連記事

むちうちで症状固定と言われたら?3ヶ月打ち切りの対処法と通院頻度の目安

骨折の症状固定【6ヶ月〜1年半程度】

骨折の場合、6ヶ月〜1年半程度が症状固定の目安とされています。

骨折の程度や部位によりネジやプレートを入れる手術を行った場合、症状固定までの期間が目安よりも長引くことがあります。これは手術後のリハビリ期間も、症状固定までの治療期間としてカウントされるためです。

ただし、加害者側の保険会社は、交通事故から6ヶ月程度で症状固定を提案してくる傾向があります。

症状固定の時期は、骨の癒合状態、関節の可動域、痛みの程度、リハビリの進捗状況などを総合的に主治医が判断して決定します。

保険会社から症状固定を打診されても焦って治療を終了せず、主治医が症状固定の判断をするまでは、必要な治療を続けましょう。

『交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金』の記事では、骨折の部位ごとにどのような後遺障害が認定されるのかがまとめられています。

醜状の症状固定【6ヶ月程度】

醜状障害の場合、6ヶ月程度が症状固定の目安です。

醜状障害とは人目に触れる頭部などに傷痕が残る場合をいい、具体的な症状としては、ケロイド状やデグローピング損傷といったものが考えられるでしょう。

醜状障害については、後遺障害が認定された場合であっても、労働能力の低下が存在しないとして、逸失利益の有無が問題になることがあります。

醜状障害で認定されうる後遺障害の内容や、請求できる慰謝料の金額などについては『交通事故の傷跡(瘢痕)で後遺障害等級を認定し慰謝料増額|足や顔の醜状障害を解説』の記事をご覧ください。

高次脳機能障害の症状固定【1年~数年】

高次脳機能障害の場合、症状固定まで最低でも1~2年程度かかるとされています。

高次脳機能障害とは、交通事故などで脳に損傷を受けることで、記憶力や注意力、言語能力、行動力などに問題が生じた状態をいいます。

症状固定までに長期間を要する理由は、症状の種類や程度が個人によって大きく異なり、治療やリハビリの効果を慎重に見極める必要があるためです。

なお、交通事故の被害者が子供の場合は、症状固定までに5~8年を要するケースも珍しくありません。脳の発達段階やリハビリテーションの効果を考慮して、より慎重な経過観察が必要なためです。

高次脳機能障害の症状や認定され得る後遺障害については『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?症状固定の時期も解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

交通事故で症状固定と言われたらどうなる?

交通事故で症状固定と判断されると、請求できる損害賠償金の種類が変わります。症状固定前は「怪我を治すための期間(傷害部分)」でしたが、症状固定後は「残った後遺症と向き合う期間(後遺障害部分)」へ移行するためです。

具体的にどのような変化が起こるのか、【金銭面】【治療面】【賠償面】の3つの視点から解説していきます。

【金銭面】治療費や休業損害などそれ以上請求できない

症状固定と言われたら、治療費や休業損害、入通院慰謝料など「傷害分の補償」は原則終了します。

治療費も休業損害も入通院慰謝料も、交通事故によるケガの治療に付随して生じるものです。

しかし、症状固定後は治療は必要ではないため、治療に付随する損害もそれ以上は生じないと考えられるのです。

仮に被害者の希望で治療を継続したとしても、症状固定後の治療関連費まで加害者が負担するべきではないと考えられます。

症状固定の時点で傷害部分の費目は計算可能

症状固定の時点で、傷害部分の費目は計算できるようになります。

アトム法律事務所の慰謝料計算機を使えば入通院慰謝料、休業損害といった損害費目の目安を自動計算できるので、お気軽にご利用ください。

【治療面】症状固定以降の通院は自費が原則

症状固定と言われたからといって、病院に行ってはいけないわけではありません。痛みを感じているなら、通院すること自体は自由です。

ただし、保険会社からの支払いは通常、終了しているので、症状固定後の治療は自己負担となるのが原則です。保険会社が病院に直接支払う「一括対応」によって、病院の窓口で支払いをしていなかったものが、症状固定後はご自身で病院の窓口で支払いをする必要があります。

この場合、当然、健康保険を使用することは可能です。

必要性のある治療費は症状固定後も費用を請求できる

先述の通り、症状固定になると、それ以降の治療費や休業損害、入通院慰謝料などは原則として請求できません。

ただし、「症状固定後であっても治療の必要性や相当性が認められる」と判断された場合は、例外的に症状固定後の治療費を加害者側に請求できます。

具体的には以下のようなケースです。

- 症状の悪化を防ぐためのリハビリ:リハビリを中止すると、急速に機能が悪化してしまうような場合。

- 抜釘手術:骨折治療で埋め込んだボルトやプレートを抜く手術費用。

- 将来の手術費・介護費:将来的に必ず必要になると医師が証明できる手術や、重度の後遺障害による介護費用など。

これらは当然に認められるものではなく、医師の意見書などで「治療の必要性・相当性」を強く立証する必要があります。

症状固定後の治療費の請求が認められた裁判例

さいたま地判平25・4・16(平成22年(ワ)2231号)

45歳の男性(原告)が夜10時50分頃、埼玉県内の国道を歩行中、わき見運転していた大型貨物車の運転手(被告)に衝突され、さらに左脚を轢過される事故が発生した。

裁判所の判断

「…義肢と断端部とが接触する部分に生じる潰瘍についての治療は、義肢の使用に伴って発症したものとして、症状固定後であっても必要かつ相当なもの…」

さいたま地判平25・4・16(平成22年(ワ)2231号)

- ・原告の過失割合:0%(被告の100%過失を認定)

- ・後遺障害:併合4級、労働能力喪失率92%(24年間)

- ・症状固定後の治療費用15万9200円について損害として認めた

損害賠償額

1億4,125万円

【賠償面】後遺障害認定の申請が可能になる

症状固定後、治療費や入通院慰謝料など「傷害部分の賠償金」の請求はできなくなりますが、代わりに後遺症に対して後遺障害等級が認定されると、「後遺障害分の賠償金」として後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害分の賠償金

- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで生じる、精神的苦痛への補償

- 後遺障害逸失利益:後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減ってしまう、生涯収入への補償

後遺障害等級には症状の程度に応じて1級〜14級があり、後遺障害分の賠償金額は等級に応じて変動します。

それぞれの相場について簡単に見ていきましょう。

後遺障害認定の受け方については、本記事内で詳しく解説します。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

| 等級 | 相場 |

|---|---|

| 1級・要介護 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 2,370万円 |

| 1級 | 2,800万円 |

| 2級 | 2,370万円 |

| 3級 | 1,990万円 |

| 4級 | 1,670万円 |

| 5級 | 1,400万円 |

| 6級 | 1,180万円 |

| 7級 | 1,000万円 |

| 8級 | 830万円 |

| 9級 | 690万円 |

| 10級 | 550万円 |

| 11級 | 420万円 |

| 12級 | 290万円 |

| 13級 | 180万円 |

| 14級 | 110万円 |

※過去の判例に基づく相場

上記は、弁護士に依頼して交渉することで得られる可能性のある金額です。保険会社はこれよりも相当低い金額しか提示してこない可能性が高いです。

弁護士に依頼して交渉するだけで、受け取れる金額が数百万円変わることも珍しくありません。

逸失利益の相場

逸失利益は、「後遺障害によってどの程度労働能力が減ったか(労働能力喪失率)」と事故前の収入や年齢などを考慮して算定されます。

たとえば、後遺障害5級の逸失利益は、「労働能力が79%減ったことで、症状固定年齢から定年まで(基本的には67歳まで)の間に生じる減収額」となります。

労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに目安が決められており、以下のとおりです。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1 | 100% |

| 2 | 100% |

| 3 | 100% |

| 4 | 92% |

| 5 | 79% |

| 6 | 67% |

| 7 | 56% |

| 8 | 45% |

| 9 | 35% |

| 10 | 27% |

| 11 | 20% |

| 12 | 14% |

| 13 | 9% |

| 14 | 5% |

たとえば、平均年収(令和6年賃金センサス)の45歳男性が後遺障害14級9号に認定され、5年間労働に影響が出るとされた場合、約157万円程度が逸失利益として認められる可能性があります。

症状固定と言われたら後遺障害認定を受けよう

症状固定と言われたら治療費の支払いは終わりますが、決して泣き寝入りを意味するものではありません。残ってしまった症状を適正に評価してもらい、補償を受け取るための「後遺障害等級認定」の手続きへ進むべきタイミングです。

ここからは、具体的な手続きの流れと、認定率を高めるためのポイントを3つのステップで解説します。

(1)症状固定後は「後遺障害診断書」を作成

まず最初に行うべきは、主治医に依頼して「後遺障害診断書」を作成してもらうことです。

後遺障害認定を受けるために、症状固定後にすべきことは以下の2点を意識しましょう。

- 後遺障害診断書の質を高める工夫をする

- 該当しうる等級の認定基準を確認し、必要な証拠を集める

それぞれについて解説します。

後遺障害診断書の質を高める

後遺障害診断書とは、後遺障害の症状・程度などについて記載した診断書です。後遺障害認定の審査で重視される書類の1つです。

被害者請求を選ぶ場合でも事前認定を選ぶ場合でも、後遺障害診断書は被害者側で用意します。

後遺障害診断書を作成するのは医師ですが、医師はあくまでも医学的観点から診断書を書くのであって、後遺障害認定の審査対策について詳しいとは限りません。

場合によっては審査で不利になるような記載がされていることもあるので、被害者側でも内容を確認し、必要があれば訂正を依頼しましょう。

詳しくは、関連記事『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』が参考になります。

弁護士に後遺障害認定対策について問い合わせる

一口に「後遺障害認定」といっても、症状によって該当しうる等級は違い、認定基準もさまざまです。

たとえば同じむちうちでも、該当しうる等級は2つあり、それぞれに認定基準が設けられています。

むちうちの等級と認定基準

| 12級13号 | 画像検査の結果などから、医学的・客観的に症状の存在を証明できる |

| 14級9号 | 各種検査の結果などから、症状があると推定できる |

よって、自分の症状は後遺障害何級に該当するもので、その等級の認定基準はどのようなものかを把握することが、審査対策の第一歩です。

認定基準がわかれば「どのような検査結果を示すべきか」「どのような症状があることを証明すべきか」が見えてくるので、それに応じた証拠集めをしていきましょう。

後遺障害等級の内容や該当しうる症状について理解を深めたい場合は、下記の記事がおすすめです。

- 等級から後遺障害を知る:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

- 症状から後遺障害等級を知る:症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法

ただし、厳密な判断をするには過去の認定事例や専門知識に精通している必要があるので、一度弁護士にお問い合わせください。

(2)後遺障害認定を申請(申請方法は2種類)

後遺障害認定を受けるには、必要書類を審査機関に提出し、審査を受ける必要があります。

後遺障害認定の申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2通りから選択可能です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。

1.被害者請求

被害者請求とは、被害者みずからが加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出する申請方法です。

被害者請求では、全ての必要書類を被害者側で用意せねばなりません。したがって、申請準備にかかる手間は大きいです。

被害者請求で用意する書類

- 後遺障害診断書

- 支払い請求書

- 事故発生状況報告書

- 診療報酬明細書

- 後遺症の有無・程度を示す追加書類 など

しかし、全ての書類を被害者側で用意できる分、自身の症状をより伝わりやすくする追加書類を添付できたり、必要に応じて医師に内容を確認できたりします。

後遺障害認定は原則書類審査なので、いかに客観的に後遺症の内容を伝えるのかが大事です。

また、被害者請求の手続きは弁護士に依頼でき、書類集めの手間を省けます。専門知識や過去の事例をもとにした対策も可能になるので、適切な認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

自動車保険などに弁護士特約が付いていれば、弁護士費用は自身の保険会社に負担してもらえます。

2.事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して必要書類を審査機関に提出する申請方法です。

事前認定では、後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社が用意してくれます。よって、申請準備に手間がかからない点はメリットです。

しかし、ほとんど全ての書類の準備を保険会社に任せる分、被害者側で書類を十分に確認したり、追加書類を添付したりはできません。

提出書類の質が不十分であるために、本来後遺障害認定されるべき症状でも「非該当」になってしまうリスクが上がる点は、デメリットです。

後遺障害認定のさらに具体的な手続きの流れや、認定の可能性を高めるポイントについては、関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご確認ください。

(3)認定結果に基づいた示談交渉を開始

先述の通り、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害等級をもとに決められます。

ただし、示談交渉も後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を左右する非常に重要な要素です。

というのも、示談交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、基本的に相場よりも低い金額を提示してきます。

示談交渉によって提示額を適正な金額まで増額できなければ、相場以下の金額しか得られないのです。

もっとも裁判の手前である示談交渉の段階から、加害者側の任意保険会社がすんなり増額に応じるとは限りません。

弁護士に交渉を任せることで、加害者側の任意保険会社の態度が軟化し、増額に応じてもらいやすくなる可能性があります。

示談交渉とは何か、示談交渉の進め方や手順を知りたい方は関連記事をお読みください。

関連記事

交通事故の症状固定で被害者が損をしないための注意点

交通事故における症状固定については、以下の点に注意する必要があります。

- 症状固定まで6ヶ月未満だと後遺障害認定は難しい

- 一度「症状固定」として示談すると覆すのは困難

- 症状固定の時点で賠償請求の時効は進んでいる

これらの注意点を把握していないと、損害賠償請求で損をしてしまう可能性があるので、しっかり確認していきましょう。

症状固定まで6ヶ月未満だと後遺障害認定は難しい

後遺障害等級は、基本的には6ヶ月以上の治療を経て症状固定に至っていないと認定されにくいのが実情です。

6ヶ月未満で症状固定に至った症状の場合、「後遺障害等級に該当するほどのものではない」「もう少し治療をすれば完治する可能性がある」などと判断される可能性があるからです。

後遺障害認定されなければ、症状固定の診断を受けても後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。

自分の後遺症が後遺障害等級に該当するものか確認し、該当するようであれば6ヶ月以上治療を受けるようにしましょう。

ただし、手足の切断や人工関節の置換など明らかに後遺症が残っているとわかる状態であれば、症状固定までの期間が半年未満でも後遺障害等級に認定される可能性があります。

ご自身の後遺症が後遺障害等級に認定されうるかどうかは、認定基準や過去の事例に詳しい弁護士にご相談ください。

一度「症状固定」として示談すると覆すのは困難

症状固定日を確定させ、それに基づいた示談書(免責証書)にサインをしてしまうと、後から「やっぱりまだ痛いから治療費を払ってほしい」「後遺障害の申請をやり直したい」と言っても、原則として覆すことはできません。

示談とは「この内容で解決とし、今後一切の請求をしません」という法的な効力を持つからです。

よくある失敗例として、保険会社から「とりあえず症状固定ということにして、早めに示談しませんか?その分、慰謝料に少し色を付けます」と提案され、後遺障害申請をせずに示談してしまうケースがあります。 しかし、後になって痛みが続き、後遺障害等級が取れるはずだったと気づいても、もう手遅れです。

症状固定日をいつにするかは、示談交渉全体に影響する重大な決定となります。安易に合意せず、少しでも迷いがあれば弁護士に相談してください。

関連記事

交通事故の示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?

時効期間の進行(症状固定日から進行するケースあり)

交通事故で加害者側に損害賠償請求する権利には時効があります。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害分の請求権は症状固定翌日から5年で時効となるのです。

この他に、治療費や休業損害など傷害分の費目は事故翌日から5年、物損に関する費目は事故翌日から3年で時効となります。

速やかに後遺障害認定の手続きをして、示談交渉を開始しましょう。

ただし、後遺障害認定の審査は時間がかかることもあります。また、示談交渉が難航し時効が迫ってくることもあります。

時効は延長も可能なのでお困りの場合は弁護士にご相談ください。

関連記事

症状固定に関する不安は弁護士に相談

症状固定のタイミングについては弁護士に相談を

弁護士に相談・依頼することで、症状固定の適切なタイミングを知ることが可能です。

症状固定後は原則として治療費や慰謝料の請求ができないため、医師が治療継続を勧めるなら症状固定は急ぐべきではありません。

一方で、治療を長引かせると、症状が回復してしまい、後遺障害が認められにくくなることがあります。

また、症状固定が遅れると後遺障害申請や示談交渉開始も遅れるため、解決までの期間が長引きます。示談金の支払いが遅れることで、経済的に厳しくなってしまう恐れもあるでしょう。

この他に、適切な治療期間について保険会社と争い、示談交渉が難航する可能性もあります。

このように、症状固定の時期は早すぎても遅すぎても問題があるため、専門家である弁護士に症状固定の適切な時期について相談すべきです。

後遺障害認定や示談交渉についても弁護士に任せるべき

弁護士に相談・依頼することで、症状固定後に必要な後遺障害認定手続きや示談交渉に対応を適切に行ってもらえます。

どちらも損害賠償金額に大きく影響することなので、弁護士に相談・依頼を行うべきでしょう。

弁護士に相談・依頼することで、具体的には、以下のようなメリットが得られます。

- 自分の後遺症が該当しうる後遺障害等級を知ることができる

- 後遺障害認定の審査対策を手伝ってもらえる

- 慰謝料やその他の損害賠償金を相場額で請求してもらえる

- 相場額に近い金額で示談するよう交渉してもらえる

後遺障害認定では対策が不十分であるために適切な等級に認定されず、結果的に後遺障害慰謝料が数十万~百数十万円も低くなってしまうケースがあります。

示談交渉においても、以下の点から弁護士から交渉してもらうべきです。

- 加害者側の提示額は適切な相場より大幅に低いことが多い

- 示談交渉経験や損害賠償金の知識は保険会社側の方が圧倒的に豊富なので、示談交渉で被害者側は不利と言わざるを得ない

依頼に進んだ場合の費用も安心

弁護士に依頼した場合には費用がかかりますが、以下の形で自己負担なし、または、一部無料とすることが可能です。

- ご自身の保険に付いている弁護士費用特約を使う

保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、基本的に費用を自己負担する必要がありません。

※詳しくはこちら:交通事故の弁護士特約とは? - 相談料・着手金が無料の弁護士を選ぶ

相談料と着手金を無料にしている弁護士は多いです。成功報酬はかかりますが、それを差引いても弁護士に依頼しない場合より多くの示談金が手に入るケースが多いです。

アトム法律事務所では、症状固定となった方やこれから症状固定になる方などを対象に、交通事故の賠償問題に関して無料相談を実施しています。

無料相談時には、委任契約をすべきかといったご相談も可能です。契約を無理強いすることはないので安心してご相談ください。

弁護士費用の負担が気になる場合でも、まずは下記バナーより無料相談の予約をお取りください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了