左折中に後続車から追突され頚椎捻挫等を負った事例

弁護士に依頼後...

回収

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)とは、「後遺障害」が残ったことによる精神的苦痛を補償するための賠償金のことです。

自賠責調査事務所で、後遺障害等級(1~14級)が認定されれば、後遺障害慰謝料を支払ってもらえます。非該当なら、支払いを受けられません。

後遺障害慰謝料は等級ごとに相場があり、例えば、1級なら2,800万円、3級なら1990万円、7級なら1,000万円、11級なら420万円、12級なら290万円、14級なら110万円です。ただし、これは弁護士基準によるものです。

適切な賠償金を受け取るためには、「正しい等級認定を受けること」と「弁護士基準を用いて算定すること」が重要です。

保険会社の提示するまま増額交渉をしないで示談をすると、弁護士基準による正当な賠償金の支払いを受けられないおそれがあります。

弁護士基準の慰謝料相場は、こちらの慰謝料計算機で簡単に算出できます。

具体的な日数を入力すれば自動計算可能です。個人情報の登録も必要ありません。どなたでもお気軽にお試しください。

本記事は、交通事故に強い弁護士が、後遺障害慰謝料の相場金額、後遺障害等級認定から慰謝料支払いまでの流れを解説しています。

後遺障害慰謝料以外に請求できる損害賠償金の種類(逸失利益etc.)、損害賠償の請求時の注意点もお伝えしますので、交通事故のケガ・後遺障害でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負ったケガや病気が完治せず、後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

後遺障害慰謝料は、具体的には、以下のような精神的苦痛に対する補償となります。

たとえば、交通事故で脊髄を損傷し、歩行が困難になるという後遺障害が残った場合、その後の人生に大きな影響を与えます。このような長期的な苦痛や人生の変化に対する金銭的な補償が、後遺障害慰謝料の役割なのです。

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺症の症状について「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、症状や程度によって、14段階に分かれます。1級が最も重度で、14級が最も軽度となります。

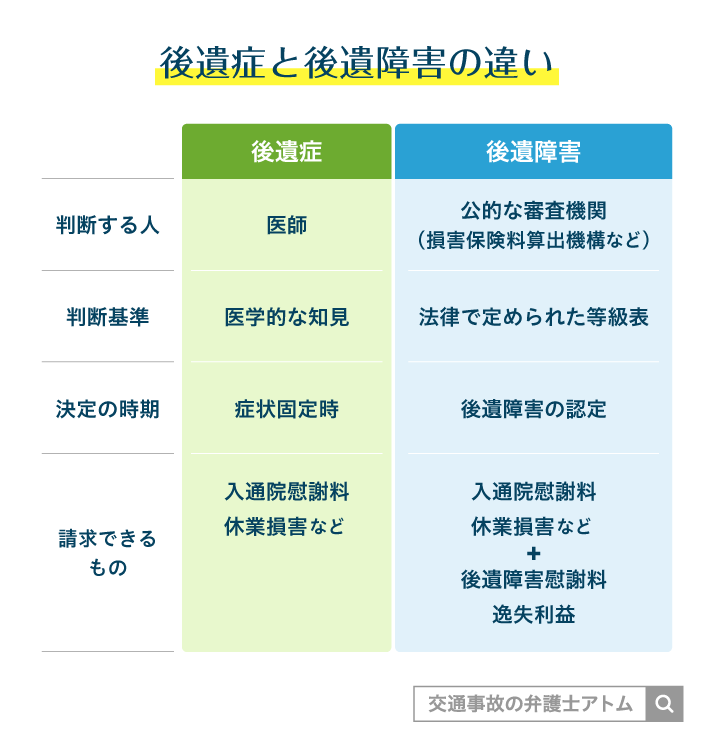

後遺症と後遺障害の違い

後遺障害認定されると、治療中の痛みや入院生活の苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」とは別に、等級に応じた「後遺障害慰謝料」という賠償金を請求できるようになります。

等級によって、後遺障害慰謝料の金額は大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが非常に重要です。

関連記事

後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説

交通事故で後遺障害が残ったときの賠償金は、後遺障害慰謝料だけではありません。

後遺障害が残ったことで将来得られるはずだった収入が失われる「後遺障害逸失利益」や、ケガの治療期間に応じて支払われる「入通院慰謝料」なども損害として請求できます。

交通事故で後遺障害が残った場合の、示談金として請求できる主な賠償の項目例は、以下のとおりです。

交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償について詳細に知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定を受けることで請求できる後遺障害慰謝料の金額は14段階ある後遺障害等級ごとに様々ですが、110万円から2,800万円が適正相場です。

もっとも、110万円から2,800万円といった適正相場は「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる算定基準を用いた場合の金額となります。

ここでは、後遺障害慰謝料の3つの支払い基準と、各等級の相場金額を確認していきます。

算定基準はその他に「自賠責基準」「任意保険基準」があり、「弁護士基準」を用いた算定が最も高額となります。

慰謝料算定の3基準

以下は後遺障害等級ごとに、後遺障害慰謝料の相場を自賠責基準と弁護士基準で比較した表です。任意保険基準については自賠責基準の金額に少し上乗せした程度とお考えください。

各基準における後遺障害慰謝料の相場

| 等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |

| 1級 | 1150万円 (1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

自賠責基準や弁護士基準の慰謝料相場は、赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)等を見ればわかります。

赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している表紙が赤い本のことで、東京地裁の裁判実務にもとづく損害賠償金の算定基準を掲載しているものです。

いわゆる「弁護士基準」は、裁判になった場合に認められる法的正当性の高い慰謝料水準のことをいいます。これが適切な慰謝料相場です。

一方、加害者側が利用する可能性が高い自賠責基準や任意保険基準により算出される金額は、弁護士基準の水準には及ばず、低額です。

同じ等級であっても、どの算定基準を用いるかで得られる慰謝料の金額が変わってきます。

被害者にとって大切なことは、法的に正当性の高い弁護士基準の慰謝料を獲得することです。

後遺障害慰謝料まとめ

ご自身の症状がどういった後遺障害等級に該当しうるのかは、以下の後遺障害等級表を参考にしてみてください。

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 1級 | 1号 2号 |

| 2級 |

1号 2号 |

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 1級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 |

| 2級 |

1号 2号 3号 4号 |

| 3級 |

1号 2号 3号 4号 5号 |

| 4級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 |

| 5級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 |

| 6級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 |

| 7級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 |

| 8級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 |

| 9級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 |

| 10級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 |

| 11級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 |

| 12級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 |

| 13級 | 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 |

| 14級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 |

自身が後遺障害の慰謝料をどれくらいもらえるかなどについて詳しく知りたい方は、LINEや電話での相談も受け付けています。24時間365日対応可能ですので、気軽にご利用ください。

交通事故で後遺症が残った場合の賠償金は、後遺障害等級の認定後、口座振込で支払われるのが一般的です。

具体的な支払い時期は、後遺障害の申請方法(事前認定・被害者請求)によって少し異なります。

ここでは、賠償金が支払われるまでの流れ、申請方法ごとの支払い時期を解説します。

たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けていなければ後遺障害慰謝料などの賠償請求はできません。

後遺障害申請から賠償金支払いまでの基本的な流れは、次のとおりです。

症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことをいいます。

この時点で、後遺障害の申請が可能になります。

後遺障害の申請を行う

後遺障害診断書等の必要書類をそろえ、自賠責調査事務所に申請します。

※申請方法は「事前認定」「被害者請求」の2種類です。

後遺障害等級の認定

審査がおこなわれ、後遺障害等級が認定されます。認定結果に不服がある場合、異議申立ても可能です。

※被害者請求の場合は、この時点で自賠責保険金の支払いを受けられます。

示談交渉・賠償金支払い

弁護士基準での賠償を受けるため、相手方の任意保険会社と示談交渉を行います。

示談成立後に賠償金が支払われます。

後遺障害の申請方法については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

事前認定とは、相手方の任意保険会社が後遺障害の申請をする手続きです。

事前認定の場合、後遺障害の賠償金の支払い時期は、任意保険会社との示談成立後、おおむね2週間後が一般的です。

事前認定では、任意保険会社が必要書類をそろえて自賠責保険に提出し、審査結果も任意保険会社を通じて通知されます。

自賠責保険金も、任意保険会社経由で支払われます。

事前認定のメリット・デメリットについて、簡単に表にまとめました。

| メリット | 必要書類は後遺障害診断書のみ。 書類準備の手間が少ない。 |

| デメリット | 自賠責保険金の支払いが示談成立後になる 後遺障害診断書以外の資料を任意で提出できない |

なお、事前認定についてもっと詳しく知りたい方は『後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべきケース』の記事もあわせてお読みください。

被害者請求とは、被害者自身が後遺障害の申請を行う方法です。

被害者が必要書類をそろえて自賠責保険に直接提出し、その後、損害保険料率算出機構で審査を受けます。

被害者請求の場合、自賠責保険金については認定後すぐ(通常1週間程度)で支払われます。「支払請求書兼指図書」に記入した支払先の口座への振込みとなります。

注意点

被害者請求で後遺障害認定後、すぐに受け取れるのは自賠責基準による保険金のみです。

弁護士基準での後遺障害慰謝料や逸失利益等の賠償を受けるには別途、相手方の任意保険会社との示談が必要となります。支払いはその示談成立後です。

被害者請求のメリット・デメリットについて簡単に表にまとめました。

| メリット | 自賠責保険金(後遺障害部分)を示談成立前に受け取れる 後遺障害診断書以外の資料も任意提出できる |

| デメリット | 必要書類の準備に手間がかかる ※必要書類の例:支払請求書、事故発生状況報告書、印鑑証明書など |

なお、被害者請求の手続きについてもっと詳しく知りたい方は『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』の記事もご覧ください。

むちうちで後遺障害14級9号に認定された場合、後遺障害慰謝料は110万円、12級13号に認定された場合、290万円が相場です(弁護士基準)。

交通事故のケガで最も多いといわれているのがむちうちです。むちうちは治療を受けても痛みやしびれといった後遺症が残ってしまうこともあります。

具体的な後遺障害認定のコツやポイントは関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』をご確認ください。

以下は、12級と14級の後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準の相場を比較した表です。

12級と14級の後遺障害慰謝料

| 等級 | 自賠責基準*¹ | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級*² | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級*³ | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*¹ ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

*² 12級13号。局部に頑固な神経症状を残すものに該当

*³ 14級9号。局部に神経症状を残すものに該当

表を見ると、自賠責基準に比べて弁護士基準の方が約3倍ほど高額です。自賠責基準と弁護士基準の差額分は、増額の余地がある金額ともいえます。

たとえば、後遺障害14級に認定され、任意保険会社から自賠責基準程度の後遺障害慰謝料を提示されても、弁護士が介入することで78万円の増額が見込めるのです。提示された金額を鵜呑みにすることなく、増額余地がどれくらいあるのかしっかり確認しましょう。

弁護士に慰謝料の増額交渉を任せたい方や、既に金額の提示を受けていて妥当性を知りたい方は、ぜひ無料の法律相談を活用してみてください。

後遺症が複数残り、後遺障害等級が複数認定されたときには「併合〇級」として認定を受けます。併合後の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求しましょう。

後遺障害等級の併合ルールは、次の通りです。

たとえば、後遺障害13級と12級にあたる後遺症について認定を受けた場合は併合11級認定となり、後遺障害11級の慰謝料420万円が相場です。

後遺障害13級(相場180万円)と12級(相場290万円)を合算した470万円の後遺障害慰謝料がもらえるわけではありません。

また、どんな後遺症でも併合されるわけではなく、一定のルールに基づきます。

後遺障害等級の併合・相当・加重などの等級認定ルールについては、関連記事『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

後遺障害慰謝料が増額する可能性があるのは、以下のような事情が重なった場合です。

後遺障害慰謝料の増額事例としては、以下のようなものがあります。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによる将来の減収分を補償するものです。

自賠責保険金の基準では、等級に応じて支払われ、後遺障害の慰謝料と逸失利益あわせて、最高4,000万円が上限です。一方で、弁護士基準で請求すれば、それ以上の金額を支払ってもらえる可能性があります。

弁護士基準で逸失利益を算出する場合、「基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算をおこないます。

後遺障害の労働能力喪失率は、事故前に比べてどのくらい労働できなくなってしまったのかを表した割合です。

認定された後遺障害の等級ごとに目安があります。

労働能力喪失率

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1 | 100% |

| 2 | 100% |

| 3 | 100% |

| 4 | 92% |

| 5 | 79% |

| 6 | 67% |

| 7 | 56% |

| 8 | 45% |

| 9 | 35% |

| 10 | 27% |

| 11 | 20% |

| 12 | 14% |

| 13 | 9% |

| 14 | 5% |

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除する係数のことです。労働能力喪失期間とは、基本的には、症状固定時から67歳までの期間を指します。

たとえば、事故後、57歳で治療を終了し症状固定を迎えた場合、67歳までの10年間に対応するライプニッツ係数(8.53)をかけて、後遺障害逸失利益を計算することになります。

労働能力期間に対応するライプニッツ係数(一例)

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.97 |

| 5年 | 4.58 |

| 10年 | 8.53 |

| 20年 | 14.88 |

| 30年 | 19.60 |

年収500万円、57歳で症状固定(労働能力喪失期間10年)し、後遺障害1級1号(要介護)に認定されたと仮定すると、自賠責基準と弁護士基準の賠償額については、以下のような違いが出ます。

後遺障害1級1号(要介護)

| 金額 | |

|---|---|

| 自賠責基準 | 後遺障害慰謝料・逸失利益あわせて 4,000万円 |

| 弁護士基準 | 後遺障害慰謝料 2,800万円 + 後遺障害逸失利益 4,265万円(=500万円×100%×8.53) |

年収500万円、57歳で症状固定(労働能力喪失期間5年※)し、後遺障害14級9号に認定されたと仮定すると、自賠責基準と弁護士基準の賠償額については、以下のような違いが出ます。

後遺障害14級9号

| 金額 | |

|---|---|

| 自賠責基準 | 後遺障害慰謝料・逸失利益あわせて 75万円 |

| 弁護士基準 | 後遺障害慰謝料 110万円 + 後遺障害逸失利益 114.5万円(=500万円×5%×4.58) |

※14級9号の場合、労働能力喪失期間が5年とされる例も多いため、こちらでは5年に対応するライプニッツ係数で計算しています。

交通事故後は、すぐに病院を受診します。通院は、最低でもひと月(30日)に1回以上おこないます。さもないと、事故と症状との因果関係が否定され、慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。

そして、できれば月に10日以上、症状固定まで通院することが理想的です。

通院頻度が低すぎたり、症状固定の診断を受ける前に治療をやめてしまったりすると、審査機関から「本当は完治しているのではないか?」「治療に対する意欲がなかったから後遺症が残ったのではないか?」といった疑いをもたれる可能性があります。

疑いがもたれると、交通事故を理由として後遺症が残ったとはいえないとして、後遺障害等級が認定されない可能性が高まるので注意しましょう。

必要な検査を受け、後遺症の存在・程度を他覚的・医学的に証明する必要があります。

特に、レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っていない場合は、神経学的検査の結果による後遺症の証明が重要です。

医学的な観点から必要な検査と、後遺症の存在を証明するために必要な検査は必ずしも同じではありません。

そのため、医師から指示のあった検査を受けるだけでは、後遺症の存在を証明するのに不十分な可能性があります。

弁護士にどのような後遺症が残っているのかを伝えれば、受けるべき検査を教えてもらえることがあるので、不安があれば積極的に相談してみてください。

後遺障害診断書の記載内容が、後遺障害等級認定を受けるために有利なものとなっているかを確認しましょう。

後遺障害等級認定で審査機関に提出する書類の中でも、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。

「診断書は医師が書いてくれるものだから、医師に任せておけば大丈夫」と思いがちですが、決してそうとは言い切れません。

もちろん医師は医療の専門家ですが、医学的に良い後遺障害診断書の書き方と、後遺障害等級認定に有利な後遺障害診断書の書き方は別です。

後遺障害診断書の作成を依頼する際には、明確な常時痛など、後遺症が残っていることを医師に伝えます。そして、症状を裏付ける検査結果とともに、後遺障害診断書に明記してもらいます。

また、特に、今後の見通しを書く欄は必ずチェックしてください。

「症状固定」「後遺症あり」などと書かれていれば問題ありませんが、「治癒」「緩解」などと書かれていると、後遺症は残っていないということになってしまいます。

後遺症が残っているのに治癒、緩解などといった記載がある場合は、事情を説明したうえで、訂正してもらいましょう。

後遺障害診断書の関連記事

レントゲン写真やMRI画像などに異常が写っていない場合は、追加書類を添付できる「被害者請求」で後遺障害等級認定を申請してください。

具体的な追加書類としては、日常生活状況報告書や医師の意見書などが効果的です。

慰謝料等の損害賠償金請求は、全体の損害額が明らかになった時点で行いましょう。

損害賠償金請求は基本的に示談交渉を通して行いますが、一度示談が成立した後に新たな損害が発覚しても、原則として追加の賠償請求はできないからです。

後遺症が残っている場合には、後遺障害の等級が認定されれば、請求可能な内容や金額が判明し、全体の損害額が明らかになります。

そのため、後遺障害の等級が認定された時点で損害額の計算し、請求を行ってください。

もし損害が確定する前に相手方の任意保険会社から示談交渉を持ちかけられても、損害が確定するまで待ってもらうことが必要です。

示談交渉を行う際に、加害者側は相場より低い金額で示談するよう提案してくることが多いことに注意してください。

相場の金額で示談するためには増額交渉が必要となりますが、法知識に基づいた適切な主張が欠かせないため、専門家である弁護士に依頼すると良いでしょう。

示談交渉中に金銭面で苦しくなってきた場合には、被害者請求を行うことをおすすめします。

被害者請求により、損害賠償金のうち自賠責保険から支払われる部分について示談成立前に請求することが可能となるためです。

被害者請求の手続きは弁護士に任せることも可能です。ただしお手続きには一定の時間も要しますので、できるだけ余裕をもって弁護士相談することをおすすめします。

慰謝料の金額は過失割合や損益相殺、事故前からの心身の特徴(素因減額)などで減額される場合があります。

交通事故の原因が被害者にもある場合には、被害者の過失の割合に応じて慰謝料が減額されます。

被害者の過失割合の程度については、「別冊 判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」などに記載されている基準表をもとに判断されるでしょう。

基準表には典型的な事故のケースと、過失割合に影響する要素が記載されているので、それらを組み合わせて算定していきます。

交通事故の過失割合については、関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』をご覧ください。事故形態ごとの基本の過失割合や、過失割合決定の流れについて、わかりやすく解説しています。

事故により、慰謝料や損害賠償金と同じような金銭をすでに受け取っている場合、二重取りを防ぐためにその金額分が慰謝料・損害賠償金から差し引かれる損益相殺が行われます。

被害者が後遺障害を負った場合に損益相殺されるものと、損益相殺されないものは以下の通りです。

損益相殺されるものとされないもの

| 損益相殺 | 種類 |

|---|---|

| される | ・労災保険による休業補償、障害年金 ・国民年金法や厚生年金保険法による障害基礎年金 |

| されない | ・労災保険による休業特別給付金、障害特別支給金、障害特別年金 ・身体障害福祉法に基づく給付 ・生活保護の扶助費 |

被害者が事故前から有していた身体的または心理的な疾患や、身体的特徴が損害拡大の原因となっている場合には、慰謝料が減額される素因減額が認められる可能性があります。

素因減額が認められる事例は次のようなケースです。

素因減額については『素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】』も参考になりますので、あわせてご確認ください。

慰謝料を請求する権利が時効となってしまうと、そもそも請求自体ができなくなるので気を付けましょう。損害賠償金請求権の時効期間は、事故の発生日や損害の内容により異なります。

損害賠償金請求権の時効期間

| 事故発生日 | 2017年4月1日以降 | 2020年3月31日以前 |

|---|---|---|

| 人損部分 | 5年 | 3年 |

| 物損部分 | 3年 | 3年 |

後遺障害を負うようなケガは治療期間が長期に渡ることが多いため、治療中に時効期間が迫ってくる恐れがあります。

弁護士に相談すると、時効の成立を阻止してもらえることがあるので、時効が迫っている場合にはできるだけ早くご連絡ください。

弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求の方法により被害者自身で申請のための書類を収集することが必要です。

しかし、以下のような理由から被害者請求を行うことは簡単ではありません。

弁護士に相談することで提出書類や検査に関するアドバイスをもらうことが可能であり、依頼を行えば資料集めを代わりにしてもらえるので、適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなるのです。

後遺障害等級認定の審査について納得のいく結果ではなかったという場合も、弁護士に相談すると良いでしょう。

後遺障害等級認定の結果に満足できない場合、後遺障害の異議申立てを行って再度審査を受けることができます。

しかし、異議申立てをしたからといって必ずしも結果が変わるわけではありません。

以下の点について確認しておくことが重要です。

適正な等級が認定されるという結果を得るためにも、事前に弁護士に相談し、上記の点についてアドバイスを受けることをおすすめします。

関連記事

弁護士に相談・依頼をすることで、相場に近い適切な金額で示談することが可能となります。

基本的に、示談交渉は加害者側の任意保険会社と行います。

任意保険会社にとって、被害者に支払う慰謝料・損害賠償金は支出です。そのため、少しでも低額にしようとシビアな態度で交渉に臨んでくるのです。

被害者本人で増額交渉をしても、十分に聞き入れられることはないでしょう。

増額交渉を行うのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士なら法律知識と資格を持っているため、任意保険会社の態度が軟化する傾向にあります。

また、任意保険会社内で「被害者が交渉人なら金額はここまでしか出さない、弁護士が交渉人ならこの金額まで増額可能」と設定している場合もあるのです。

後遺障害等級認定の審査が終わったら、相手方の任意保険会社から慰謝料や賠償金の提示額を記載した書類が届きます。書類が届いたのであれば、金額が適切なものであるか確認してください。

目安となる相場金額は、下の計算機から確認できます。

※治療関係費は実費となりますのでこちらの計算機では計算できません。

「慰謝料計算機」で算出される金額よりも相手方の任意保険会社の提示額が低い場合、その金額はまだ増額の余地があるといえますので、増額交渉が必要です。

他にも、弁護士を立てると直接相手方とやり取りする必要がなくなるので精神的負担が減る、仕事や日常生活に専念できるといったメリットもあります。

弁護士に依頼するメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。

弁護士に相談・依頼する場合に生じる費用の負担は、弁護士費用特約を利用することで軽減することができます。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する際に生じる費用を保険会社が補償してくれる特約です。

補償額には上限がありますが、上限内の負担で済むことは珍しくないため、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士に相談・依頼することが可能となります。

弁護士に相談・依頼したいと考えている方は、自身の加入している保険に弁護士費用特約が付帯していないかどうかを確認しましょう。

弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

交通事故による後遺症について、後遺障害等級が認定されれば、「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。

要介護1級の場合、後遺障害慰謝料の相場は2,800万円、5級なら1,400万円、12級なら290万円、14級なら110万円です。ただし、これは弁護士基準による相場です。自賠責基準や任意保険基準の場合、通常、もっと低額になります。

弁護士基準にもとづく適切な相場での賠償金を受け取るためには、早期の弁護士相談がおすすめです。

後遺障害慰謝料のほかにも、治療費・入通院慰謝料・休業損害等、後遺障害逸失利益の賠償請求が可能となるため、有利な交渉をするには、弁護士への相談が欠かせないでしょう。

弁護士相談のメリット

まずは無料相談から始めることができますので、お気軽にご相談ください。

アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の解決実績が多数あります。

アトム法律事務所の過去の実績をご紹介します。

むちうち症(後遺障害14級)の増額事例

| 傷病名 | むちうち症 |

| 後遺障害等級 | 14級9号 |

| 増額金額 | 171万円→309万円 |

左肩骨折(後遺障害12級)の増額事例

| 傷病名 | 左肩骨折 |

| 後遺障害等級 | 12級13号 |

| 増額金額 | 645万円→1624万円 |

※相手方からの金額提示後、弁護士のサポートを受け後遺障害等級認定を受けた事例

第一腰椎圧迫骨折(後遺障害8級)の増額事例

| 傷病名 | 第一腰椎圧迫骨折(脊柱に中程度の変形が残るもの) |

| 後遺障害等級 | 8級2号 |

| 増額金額 | 2397万円→2874万円 |

脳挫傷(後遺障害4級)の増額事例

| 傷病名 | 脳挫傷、高次脳機能障害、頭蓋骨の陥没 |

| 後遺障害等級 | 併合4級 |

| 増額金額 | 3353万円→4400万円 |

この他にも「交通事故の解決事例」ページでは、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をご確認いただけます。ぜひあわせてご覧ください。

アトム法律事務所への相談は、後遺障害等級認定の申請前でも、任意保険会社からの示談金額提示前でも、示談金額提示後でも可能です。

気になる点やお困りごとなどがある場合は、一人で悩まずお話をお聞かせください。

アトム法律事務所では、丁寧で迅速な対応、ご依頼者様に寄り添った経過報告、確かな実績によって、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。

無料相談をしたときに対応が好印象でしたので、そのままお願いさせていただきました。やはりお願いして良かったと心から思います。ありがとうございました。

むちうち、坐骨神経痛の増額事例

契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。

むちうちの増額事例

納得のいかない点、判らない点を1つ1つ整理して下さり、手順を追って、それぞれ電話・メール・fax・手紙等で丁寧に対応してくださいました。

右脛骨果部骨折、右腓骨頭骨折の増額事例

保険会社の対応不安から、依頼したのですが、予想以上の結果に満足しています。毎日毎日頭の中の不安から開放され、やっと新しいスタートを切れます。

神経症状、醜状障害の増額事例

アトム法律事務所では、今後も弁護士・事務員ともにご依頼者様に寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。

アトム法律事務所では、電話やLINEでの無料相談を、24時間365日受け付けています。

電話やLINEでの無料相談は、このような場合に非常に適しています。ぜひお気軽にご連絡ください。

アトム法律事務所では、交通事故にあい、金銭的な不安を抱えている方にも安心していただける料金体制を整えております。

弁護士費用特約に加入されていないご依頼者様の場合でも、原則的に着手金が無料なので、示談金獲得前に大きなお金を支払う必要はありません。

アトム法律事務所の費用体系のページ「交通事故の弁護士費用|相談無料・着手金無料」にも掲載しておりますので参考にご確認ください。

また、弁護士費用に関するご不明点は、弁護士の無料相談の際、相談担当弁護士までお尋ねください。

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって大きく変わります。

また、慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの支払い基準がありますが、法的に適正とされるのは弁護士基準による金額です。

保険会社から提示された示談金が妥当かどうか判断に迷った場合は、早めに弁護士へご相談ください。

そして、後遺障害慰謝料を請求する前提として、後遺障害等級の認定を受けること自体が非常に重要になります。

後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級にもとづき、変わります。

後遺症があると自覚していても、公的な審査機関に「後遺障害」の等級を認定してもらえなければ、後遺症についての慰謝料・逸失利益の賠償請求はむずかしくなります。

後遺症の認定、後遺障害の賠償請求でお悩みの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士相談をご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、

地元の弁護士が即座に対応することで

ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。