後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?

更新日:

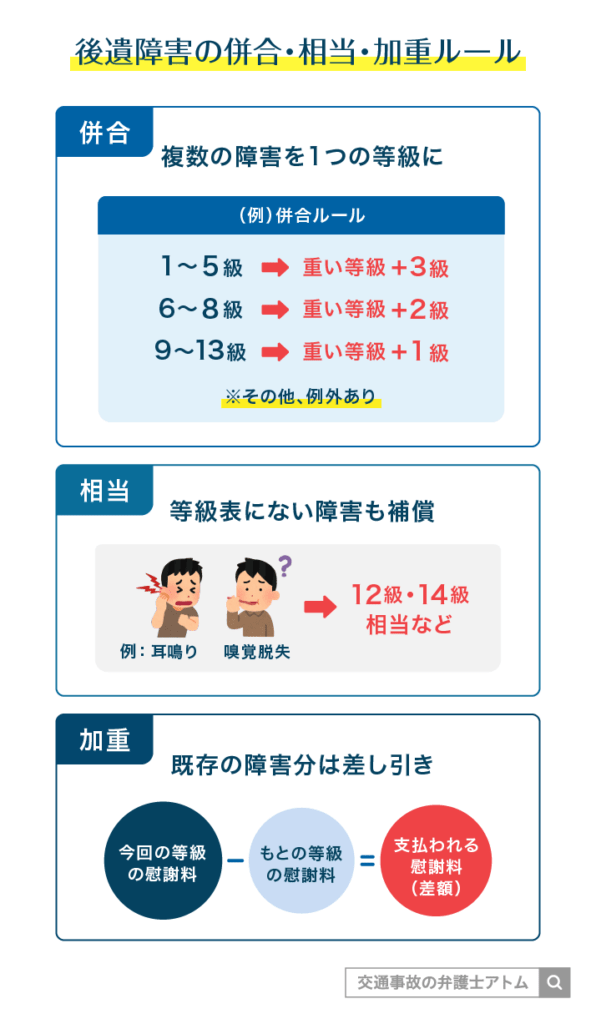

後遺障害の「併合(へいごう)」とは、複数の異なる後遺障害が認定された場合に、それらを総合して1つの等級にまとめることです。併合が行われると、併合した等級に準じて後遺障害慰謝料や逸失利益が算定されることがあるので重要な要素といえます。

併合の方法は認定された等級の組み合わせにより異なるので、詳しくみていきましょう。

合わせて、後遺障害等級表には記載されていないが、後遺障害に「相当」するとして認定される相当等級、事故前から障害を持っていた場合に適用されることのある「加重」のルールについても解説します。

目次

後遺障害等級の併合とは?方法も解説

複数の後遺障害が残り、それぞれに後遺障害等級が認定された場合、「併合」というルールが適用されることが多いです。

後遺障害等級の併合とは何なのか、どのように併合されるのか、何のために併合されるのか解説します。

複数の後遺障害が残った場合のルール|併合方法は?

後遺障害等級の「併合」とは、異なる系列の後遺障害が残り、複数の後遺障害等級が認定された場合に、それらを1つに併合することです。

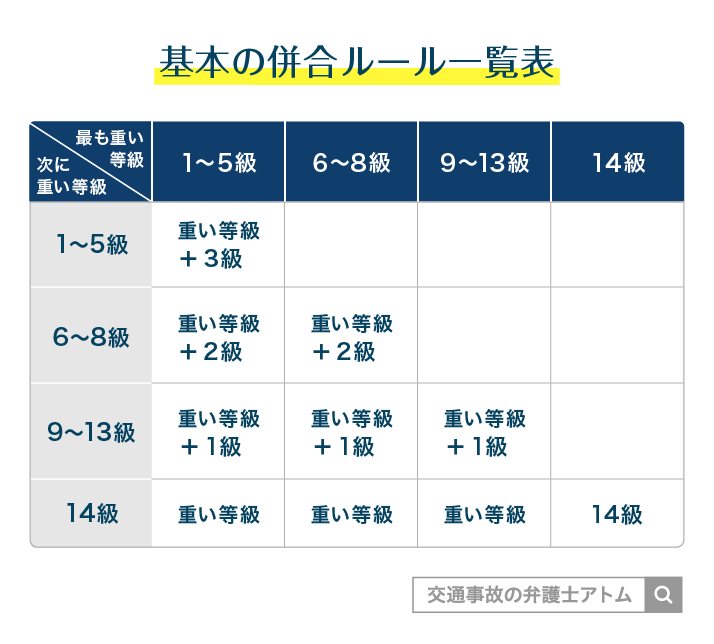

認定された等級の組み合わせによって、低い方の等級が1級〜3級繰り上がります。ただし、認定された等級がすべて14級だった場合は、併合しても14級のままです。

併合の基本ルール

- 5級以上が2つ以上あるなら、重い方の等級を3級繰り上げる

- 8級以上が2つ以上あるなら、重い方の等級を2級繰り上げる

- 13級以上が2つ以上あるなら、重い方の等級を1級繰り上げる

- 14級が2つ以上あるなら、14級のまま

- その他の場合、重い方の等級に従う

例えば後遺障害13級と後遺障害8級に認定された場合、「13級以上が2つ以上あるなら、重い方の等級を1級繰り上げる」という併合ルールが適用されます。

よって、併合後の後遺障害等級は12級です。

複数の後遺障害等級があっても、併合されないケースもある

要介護1級と要介護2級である場合は、後遺障害等級の併合ルールは適用されません。

また、同一系列の後遺障害に対して複数の後遺障害等級が認定された場合も、併合ルールの適用範囲外となります。

後遺障害の系列とは、後遺障害を部位別に分類し、そこからさらに障害別に分類したものです。複数の後遺障害が同一の系列に分類されるものとしては、以下があります。

| 系列番号 | 部位 | 障害 |

|---|---|---|

| 5 | 右まぶた | 欠損障害 運動障害 |

| 6 | 左まぶた | 欠損障害 運動障害 |

| 16 | 脊柱 | 変形障害 運動障害 |

| 18 | 右上肢 | 欠損障害 機能障害 |

| 21 | 左上肢 | 欠損障害 機能障害 |

| 24 | 右手指 | 欠損障害 機能障害 |

| 25 | 右手指 | 欠損障害 機能障害 |

| 26 | 右下肢 | 欠損障害 機能障害 |

| 30 | 右下肢 | 欠損障害 機能障害 |

| 34 | 右指足 | 欠損障害 機能障害 |

| 35 | 左指足 | 欠損障害 機能障害 |

例えば、右手指の欠損障害と機能障害は、ともに「系列区分24」に分類されます。

よって、たとえ右手指に欠損障害と機能障害が残り、それぞれに後遺障害等級が認定されたとしても、併合の対象にはならないのです。

ただし実務上は、同系列の複数の後遺障害についても併合と同じようなルールを準用する場合もあります。

同系列の後遺障害が複数認められ、後遺障害等級がどのように扱われるかわからない場合は弁護士にご相談ください。

後遺障害慰謝料は、併合後の等級に応じて算定される

後遺障害等級を併合するのは、後遺障害慰謝料や逸失利益を算定するためです。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級をもとに算定されます。この時、後遺障害等級が複数あると算定ができません。

よって、後遺障害等級を併合し、併合後の等級を基準に後遺障害慰謝料・逸失利益の算定をするのです。

以下に後遺障害等級別の慰謝料相場を載せておくので、併合等級がわかったら参考にしてみてください。

| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

単位:万円

自賠責基準は加害者側が提示する金額に近い相場、弁護士基準は過去の判例に基づく相場

()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

逸失利益については以下の計算機から確認できます。ただし、大まかな目安となるため厳密な金額は弁護士にお問い合わせください。

併合で例外ルールが適用されるケース

併合の基本的な方法はすでに解説した通りですが、例外もあります。

ここからは、後遺障害等級の併合で例外ルールが適用されるケースを4つ紹介します。

(1)組み合わせ等級に該当する場合

系列が異なる後遺障害は、併合した等級になるのが基本です。

しかし、中にはあらかじめ複数の障害を組み合わせた後遺障害等級(組み合わせ等級)が決まっている場合があります。

こうした場合は組み合わせ等級を優先することになります。

組み合わせ等級の例|両方の腕を肘から下で切断したケース

たとえば、両方の腕を肘から下で切断した場合を例に考えてみましょう。

片方の腕を肘から下で切断した場合、該当するのは「後遺障害4級4号」です。

よって、この場合は右腕の切断に対して後遺障害4級4号、左腕の切断に対しても後遺障害4級4号が認められ、併合1級になるように思えます。

しかし、後遺障害等級表には、両方の腕を肘から下で切断した場合について「後遺障害1級3号」があらかじめ決められています。したがって、このような場合は、併合1級ではなく、後遺障害1級3号の組み合わせ等級が優先されることになるのです。

例:両方の腕を肘で切断

- 右腕を肘から下で切断(後遺障害4級4号)

- 左腕を肘から下で切断(後遺障害4級4号)

併合すると1級になるが、後遺障害等級にはすでに両方の腕を肘から下で切断した場合の後遺障害1級3号がある

(2)みなし系列に該当する場合

別系列の障害といえる場合でも、同一または関連する「同じ系列」とみなされることがあります。これを「みなし系列」と言います。

こうしたみなし系列に該当する場合は、後遺障害等級の組み合わせに関わらず、重い方の等級が優先されます。

「みなし系列」として1つの障害とされる障害を挙げると、以下の通りです。

- 両眼球の視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害

- 同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害

- 同一下肢の機能障害と足指の欠損または機能障害

たとえば、左腕の肘に機能障害が残った「後遺障害12級6号」、左手小指の動きが通常の半分に制限される機能障害が残った「後遺障害13級6号」の場合を例に考えてみましょう。

この場合、左手小指の機能障害は、左腕の肘の機能障害に含まれると評価されることになります。したがって、併合ではなく、重い方の等級である左腕の肘の機能障害をもとに後遺障害12級6号が適用されるでしょう。

例:左腕の肘と小指に障害

- 左腕の肘に機能障害(12級6号)

- 左手の小指の機能障害(13級6号)

みなし系列の場合は、重い方の等級である12級6号になる

(3)併合によって等級の序列が乱れる場合

基本ルール通りに等級を併合すると、併合後の等級が高くなりすぎて等級の序列が乱れてしまうことがあります。

こうした場合は、序列を乱さない等級になるような調整がおこなわれます。

たとえば、右腕を手首から下で切断した「後遺障害5級4号」と、左腕を肘から下で切断した「後遺障害4級4号」の場合を例に考えてみましょう。この場合、基本の併合ルールに則ると併合1級になります。

しかし、後遺障害等級表には、両方の腕を肘から下で切断した場合の「後遺障害1級3号」があります。

等級の序列でいうと、両腕を肘から下で切断した1級3号の方が重いので、併合1級を認めてしまうと序列が乱れてしまいます。したがって、このようなケースでは序列を乱さないよう、併合2級の扱いになるのです。

例:右手首・左肘で切断

- 右腕を手首から下で切断(後遺障害5級4号)

- 左腕を肘から下で切断(後遺障害4級4号)

併合すると1級になるが、両方の腕を肘から下で切断(後遺障害1級3号)よりも軽いので、併合2級になる

(4)1つの障害から派生して他の障害が生じた場合

1つの後遺障害から他の後遺障害が派生したと認められる場合は、併合ではなく、重い方の等級が適用されます。

たとえば、左足に偽関節が残り著しい運動障害が残った「後遺障害7級10号」、同じ部位に頑固な神経症状が残った「後遺障害12級13号」の場合を例に考えてみましょう。

この場合、頑固な神経症状は偽関節から派生する関係にあると考えられるため、重い方の等級である後遺障害7級10号が適用されるでしょう。

例:左足偽関節と頑固な神経障害

- 左足の偽関節による著しい運動障害(7級10号)

- 左足の偽関節部分に生じた頑固な神経症状(12級13号)

偽関節から派生して神経症状があるので、重い方の等級である7級10号になる

重要

どのような場合に「併合の例外ルールが適用されるケース」にあたるのかは、被害者ご自身では判断しにくいものです。

たとえば「併合により後遺障害等級の序列が乱れる時に、併合の例外ルールが適用される」ということはわかっても、具体的に「どのような場合に序列が乱れると言えるのか」は判断しにくいのではないでしょうか。

よって、複数の後遺障害等級に認定された場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害等級には「相当」ルールもある

後遺障害等級には、併合だけでなく相当というルールもあります。

後遺障害等級に該当しない症状でも、相当ルールにより後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえることがあります。詳しくみていきましょう。

後遺障害に相当するとして慰謝料がもらえるルール

相当とは、後遺障害等級表に載っていない障害でも後遺障害等級に相当するとして、相当する等級と同等の慰謝料・賠償金が得られるというルールです。

たとえば耳鳴りは後遺障害等級表には載っていない障害です。しかし、後遺障害12級または14級に相当すると認められることがあります。

この場合、12級相当なら12級と同等の290万円、14級相当なら14級と同等の110万円を後遺障害慰謝料として請求できます。(弁護士基準の場合)

相当等級に該当する主な障害一覧

相当等級に該当する主な障害は、次のとおりです。

主な相当等級

| 障害 | 相当等級 |

|---|---|

| 外傷性散瞳 | 11級相当、12級相当、14級相当 |

| 耳漏 | 12級相当、14級相当 |

| 耳鳴り | 12級相当、14級相当 |

| 嗅覚脱失 | 12級相当 |

| 鼻呼吸困難 | 12級相当 |

| 嗅覚減退 | 14級相当 |

| 味覚脱失 | 12級相当 |

| 味覚減退 | 14級相当 |

| 上肢の動揺関節 | 10級相当、12級相当 |

| 上肢の習慣性脱臼 | 12級相当 |

| 下肢の動揺関節 | 8級相当、10級相当、12級相当 |

| 下肢の習慣性脱臼・弾発ひざ | 12級相当 |

実務上、労災保険で準用として扱っているものが、交通事故による後遺障害でも相当等級として認められています。

相当として評価される後遺障害の例として味覚脱失があり、これは12級相当とされます。

弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は12級で290万円です。

慰謝料の相場も相当等級が適用されるので、味覚脱失で12級相当とされた場合の後遺障害慰謝料も、290万円が相場です。

後遺障害慰謝料はいくら?:後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて

事故前からの障害がある場合は「加重」ルールに注意

事故前からの障害がある場合は、加重ルールに要注意です。

後遺障害慰謝料は基本的に、後遺障害等級に応じた金額になります。しかし、加重ルールが適用されると、慰謝料が減額されてしまうのです。

詳しく確認していきましょう。

もともとあった障害分の慰謝料を差し引くルール

加重とは、「交通事故によって残った後遺障害」に対する賠償金から、「事故前からあった障害」分の金額を差し引くルールを言います。

事故前から障害があり、交通事故によってその障害の程度がより重くなった場合を想像してみましょう。

この場合、障害によって生じる損害のすべてが交通事故によるものだとは言えません。よって、もとからある障害分の金額は差し引かれるのです。

なお、事故前からある障害と同一部分に新たな障害を負っても、悪化していなければそもそも後遺障害として評価されません。

加重ルールで慰謝料はどう差し引かれる?

具体的な加重の評価は、「今回の事故で生じた障害の等級に対応する補償」から「事故前からある障害の等級に対応する補償」を差し引くことになります。

例えば、交通事故以前から片腕を肘と手首の間で失っていた場合、後遺障害5級4号に相当する障害を負っている状態です。

この方が交通事故によって同じ腕を肩と肘の間で失ってしまうと、後遺障害4級4号認定を受けることになるでしょう。

この場合、今回認定された後遺障害4級の慰謝料(1,670万円)から、もともとある後遺障害5級の慰謝料(1,400万円)を引いた270万円が支払われます。(弁護士基準の場合)

後遺障害等級認定や併合・相当・加重のルールは弁護士に相談を!

後遺障害等級に認定された場合、併合・相当・加重のルールが適用されることがあります。

しかし、これらのルールについて被害者ご自身が正確に把握することは難しいです。また、そもそも適切な後遺障害等級の認定を受けること自体、簡単なことではありません。

したがって、後遺障害等級に関しては一度弁護士に相談することをおすすめします。このことについて、さらに詳しく解説します。

まずは弁護士のサポートのもと、適切な後遺障害認定を目指す

後遺障害等級には1級から14級まであるため、後遺障害認定を受ける際にはご自身の症状がどの等級に該当するのかを見極め、狙うべき等級にあった対策をしなければなりません。

さらに、症状の状態は人によって異なるため、具体的な審査対策は個々人により異なります。

よって、後遺障害認定に精通した弁護士に相談し、専門的な目線からの対策を行うことが非常に重要です。

後遺障害等級の認定を受けなければ後遺障害慰謝料・逸失利益は請求できませんし、何級に認定されるかによってもその金額は大きく変わります。

まずは弁護士のサポートのもと、適切な後遺障害認定を受けられるようにすることがおすすめです。

後遺障害等級のルールは弁護士がくわしい

交通事故の賠償問題に力を入れている弁護士であれば、後遺障害等級のルールを熟知しています。

例えば併合は、必ずしも基本ルール通りに適用されるとは限りません。

また、例えば併合の例外ルールである「みなし系列」にはさまざまなパターンがあるため、被害者ご自身で判断するのは難しいでしょう。

よって、後遺障害等級のルールについても、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への無料法律相談!ご予約は24時間受付中

アトム法律事務所では、交通事故でケガをされた方を対象に無料の法律相談をおこなっています。

まずは相談のご予約をお取りください。ご予約は年中無休24時間体制で受け付けています。

アトム法律事務所の特徴

- 比較的軽傷から後遺症が残る重傷まで広く対応

- 交通事故の賠償問題にくわしい弁護士が在籍

- 着手金は原則無料、弁護士費用は後払い

また、弁護士費用が心配な方に向けて「弁護士費用特約」の確認をおすすめします。

弁護士費用特約とは?

保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。事故における損害賠償請求においては弁護士による交渉で、慰謝料が増額することが多いため特約に加入している場合は利用した方がよいといえる。

アトム法律事務所の費用体系は原則後払い制のため、ご依頼時にまとまった費用をご用意いただく必要はありません。

それどころか「弁護士費用特約」が使える場合は、保険会社が弁護士費用を支払ってくれます。

約款しだいですが、ほとんどの弁護士費用特約の補償内容は、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限としています。

損害賠償請求金額しだいになりますが、被害者が自己負担なしで弁護士を立てられるケースも多いです。

「弁護士に依頼したいけれど、費用が心配」という方は、一度ご自身が利用できる弁護士費用特約の有無をご確認ください。

弁護士費用特約は、ご自身の名義以外でも使える場合があります。以下の関連記事をご覧ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了