後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説

更新日:

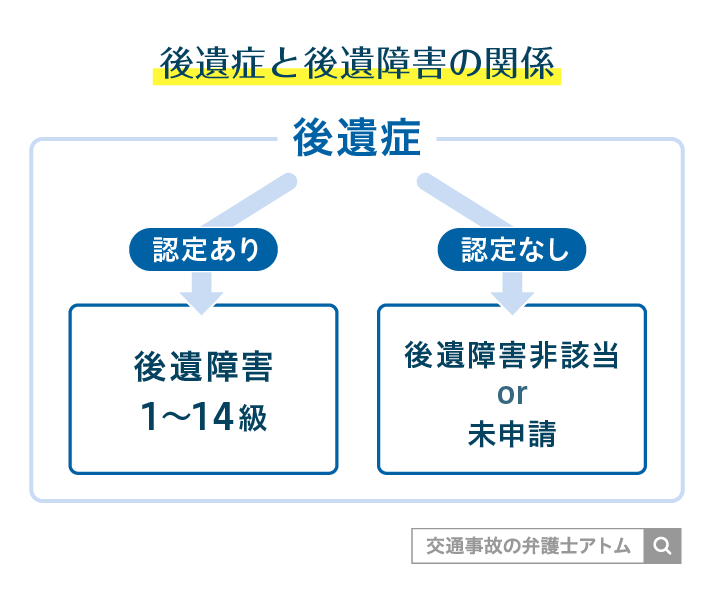

交通事故の後遺障害とは、後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことです。

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関による審査で後遺障害に認定されたら、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺症部分への賠償金を請求できます。

もっとも、交通事故で後遺障害認定を受けるには、審査に向けて適切な対策が必要です。

この記事では、後遺障害認定される症状の特徴、後遺障害認定を受ける方法とポイントなどを解説します。

後遺症に関する損害賠償を最大限受け取るためにも、交通事故で後遺症が残った被害者の方はぜひ参考にしてみてください。

目次

交通事故の後遺障害とは?後遺症との違いは?

交通事故における「後遺障害」は、一般的に言われる後遺症とは違った意味を持ちます。後遺障害と後遺症の違いは何なのか、意味と慰謝料の観点から整理しておきましょう。

後遺障害の意味と後遺症との違い

交通事故における後遺障害とは、十分に治療をしても完治せずに残ってしまった後遺症のうち、「後遺障害等級」の認定を受けたものです。

後遺障害等級には1級~14級があり、等級が上がるほど重い後遺障害とされます。後遺障害等級はすべての後遺症に認定されるわけではないため、「後遺症=後遺障害」ではない点には注意してください。

後遺症と後遺障害の違い

- 後遺症

交通事故で負ったケガのうち、治療をしても完治せず残った症状 - 後遺障害

後遺症のうち、損害保険料率算出機構によって後遺障害認定された(後遺障害等級が認定された)もの

医師から「後遺症が残った」と言われても、後遺障害認定がなされるとは限りません。

後遺障害認定されたら請求できる慰謝料・損害賠償金

交通事故による後遺症が後遺障害として認定されたら、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。

いいかえれば、後遺障害認定を受けられなければ後遺症に対する損害賠償請求は原則認められません。

後遺障害認定されたら請求できる損害賠償の費目は以下のとおりです。

後遺障害認定後の請求費目

- 後遺障害慰謝料

- 交通事故により後遺障害を負ったことで生じる精神的苦痛に対する補償

- 後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとの相場がある

- 後遺障害逸失利益

- 後遺障害で労働能力が低下したことにより失った将来的な収入の補償

- 後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入や年齢、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率などで決まる

- 専業主婦や学生、子供、一部の無職者でも請求できる

たとえばむちうちで後遺障害14級に認定された場合、過去の判例に基づく後遺障害慰謝料の相場は110万円になります。

しかし、加害者側の任意保険会社は、法的に適正な金額よりも低く提示してくることが多いです。

後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、その他の示談金も含めて、加害者側の提示額は鵜呑みにしないようにしましょう。

後遺障害慰謝料や逸失利益の相場、計算方法については関連記事にてくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

以下の計算機は無料で誰でも利用できる慰謝料や逸失利益の計算ツールです。もっとも、過失割合や増額・減額事由といった個別事情は反映できないので、あくまで目安にしてください。

後遺障害認定を悩んでいる方へ

後遺障害認定の目的は、後遺症に対する適切な賠償金を受け取ることといえます。後遺障害認定を受けること自体にデメリットはありませんので、認定申請を迷っている方は下記の記事も参考に、後遺障害認定を受けることを目指しましょう。

後遺障害の3つの条件|後遺障害認定される症状とは?

交通事故で後遺症が残っても、そのすべてが後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害認定されるためには条件があります。

主に挙げられるのは、以下の3つです。

後遺障害認定される条件

- 後遺障害等級の認定基準を満たしている

- 症状の有無・程度を医学的に証明できる

- 症状の発生を申請書類から確認できる

具体的にどういうことなのか、どうすれば上記の条件を満たしていると審査機関に認めてもらえるのかをみていきましょう。

(1)後遺障害等級の認定基準を満たしている

1級~14級の後遺障害等級にはそれぞれ認定基準が定められており、「後遺障害等級表」にまとめられています。

ご自身の症状が該当しうる後遺障害等級の認定基準を確認し、等級ごとの審査対策をしましょう。

以下に後遺障害等級表を紹介します。必要に応じて、表を開閉してください。

後遺障害等級表(要介護)

| 等級 | 症状 | 保険金額 |

|---|---|---|

| 1級 | 1号 2号 | 4,000万円 |

| 2級 |

1号 2号 | 3,000万円 |

後遺障害等級表(要介護でない)

| 等級 | 症状 | 保険金額 |

|---|---|---|

| 1級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 | 3,000万円 |

| 2級 |

1号 2号 3号 4号 | 2,590万円 |

| 3級 |

1号 2号 3号 4号 5号 | 2,219万円 |

| 4級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 | 1,889万円 |

| 5級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 | 1,574万円 |

| 6級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 | 1,296万円 |

| 7級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 | 1,051万円 |

| 8級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 | 819万円 |

| 9級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 | 616万円 |

| 10級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 | 461万円 |

| 11級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 | 331万円 |

| 12級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 | 224万円 |

| 13級 | 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 | 139万円 |

| 14級 |

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 | 75万円 |

上表には漠然とした表現が多く内容がわかりにくい部分もあります。

後遺障害認定の基準について、等級から解説した記事と症状から解説した記事があるので、より簡単に認定基準を理解したい場合は以下をご確認ください。

- 等級からの解説:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

- 症状からの解説:症状ごとの後遺障害等級の認定基準や適切な等級を獲得する方法

(2)症状の有無・程度を医学的に証明できる

後遺障害認定を受けるには、後遺症の存在・程度を客観的・医学的に証明しなければなりません。

そのためには、他覚的所見によって身体に生じている異常を示すのが有効です。

とくにレントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上がるでしょう。

しかし、後遺症には画像検査に異常が現れないものも多くあります。

たとえば、むちうちによる痛みやしびれといった神経症状は、画像検査で証明できないケースが多いでしょう。

画像検査で証明できない場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。必要に応じて、主治医に依頼するとよいでしょう。

この条件を満たす方法

- 基本的にはレントゲン写真・MRI画像・CT画像などの他覚的所見を提示する

- 他覚的所見を提示できない場合は神経学的検査の結果を提示する

(3)症状の発生を申請書類から確認できる

後遺障害に該当する症状が発生していることについては、申請書類の記載内容から確認できることが必要です。

後遺障害等級認定における審査は、原則として書類審査によって行われます。

そのため、提出した書類の記載内容から、後遺障害に該当する症状が発生していると審査側が読み取ることができなければ、後遺障害等級の認定は受けられないでしょう。

具体的には、後遺障害等級診断書の記載内容や、検査結果の内容について審査側にわかりやすく伝える工夫が大切になります。

診断書の記載に不安がある方は、『後遺障害の診断書の書き方』についても確認しておくと安心です。

こうした後遺障害認定の条件は明文化されているものではなく、弁護士がおこなう後遺障害認定サポートによって判断できる傾向になります。

法律相談時ではこれまでのノウハウや経験に基づくアドバイスが可能なので、後遺障害認定を目指す方はお気軽にお問い合わせください。

後遺障害認定されるには?認定の仕組みと流れ

後遺障害認定を受けるためには、後遺障害認定の審査の仕組みや流れを整理しておくことが大切です。

ここからは、後遺障害認定の審査はどのようにおこなわれるのかを重点的に説明します。

とくに後遺障害の審査を受ける方法は2通りあるので、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくようにしましょう。

後遺障害認定は基本的に書類審査|審査期間は?

後遺障害認定は基本的に書類審査であり、審査機関は「損害保険料算出機構の自賠責調査事務所」です。ただし、後遺症の内容次第では面談形式になる可能性があります。

後遺障害認定の申請から結果通知までの期間は、30日以内であることが多いです。

自賠責損害調査事務所が発表している統計『自動車保険の概況』によると、7割以上のケースで30日以内に結果が出ています。

ただし、後遺障害認定の結果が出るまで数カ月から数年かかるケースも珍しくありません。

たとえば、高次脳機能障害は後遺障害認定の結果が出るまでに時間がかかることが予想されます。

症状が時間とともに軽減することもあり、経過観察が必要になるからです。

後遺障害認定の申請の流れ

後遺障害認定の審査の流れは以下のとおりです。

医師から症状固定の診断を受ける

症状固定とは、これ以上の治療は効果がなく症状が固定した状態をいいます。

医師から症状固定の診断を受けることで後遺症が残ったといえ、後遺障害等級認定の申請が可能となるのです。

後遺障害診断書などの必要書類を集める

後遺障害診断書や各種検査の結果といった、後遺障害等級認定に必要な書類を集めます。

申請のために加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に書類を提出する

書類の提出方法については、任意保険会社を経由する事前認定と、自賠責保険会社を経由する被害者請求の2種類があります。

どちらの方法が適切かどうかについては、本記事の下記において詳しく検討しているので、ご覧ください。

損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される

審査結果については郵送において通知されます。

審査結果に不服がある場合は異議申し立てが可能です。

後遺障害等級認定手続きの申請を行うための2種類の方法については、下記において詳しく説明します。

後遺障害の認定方法は2種類|被害者請求がおすすめ

後遺障害等級認定の申請を行うための必要書類の提出先は、2種類あります。

1つ目は加害者側の任意保険会社を介して申請する「事前認定」、2つ目は加害者側の自賠責保険会社を介して申請する「被害者請求」です。

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶかは、被害者が自由に決められます。

ただし被害者が集める必要書類に違いがあったり、後遺障害認定に向けた工夫のしやすさに差があったりと、メリットとデメリットがあるので確認していきましょう。

事前認定について

事前認定は、加害者側の任意保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの書類は保険会社側ですべて用意して審査機関に送ってくれます。

事前認定のメリットは、被害者にとって申請の手間がかからないことです。

一方、被害者は後遺障害診断書にしか関与できないため、後遺障害認定の審査対策がしにくい点がデメリットとなるでしょう。

後遺障害診断書に書ける範囲でしか後遺症について説明できないため、後遺症の存在や程度を十分に証明できないおそれがあります。

その結果、想定よりも低い後遺障害等級に認定されたり、そもそも後遺障害認定を受けられなかったりする可能性があるのです。

事前認定の関連記事

被害者請求について

被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社を介した後遺障害認定の申請方法です。

必要書類を被害者側ですべてそろえて加害者側の自賠責保険会社に提出すると、そこから書類審査機関に渡ります。

必要書類をすべて被害者側で用意する分、準備に手間がかかる点は被害者請求のデメリットです。

しかし、被害者側で書類を用意できるので、後遺症についてより詳しく伝えるための追加資料を添付したり、提出書類の内容を精査してブラッシュアップしたりできる点は大きなメリットです。

後遺症の存在や程度が審査機関に伝わりやすいよう柔軟な対策ができるため、後遺障害認定される確率を高められます。

なお、後遺障害認定の申請手続きは弁護士に一任することも可能です。

書類集めから審査対策まで弁護士に任せれば、「手間がかかる」という被害者請求のデメリットは解消されます。

被害者請求のメリットを知りたい方や、申請方法について迷いがある方は以下の関連記事を参考にしてみてください。

後遺障害の認定確率は約4%|認定率を上げるポイントは?

後遺障害申請をしても、すべての後遺症が後遺障害と認定されるわけではありません。

ここからは後遺障害の認定確率と、認定されるためのポイントを紹介します。

後遺障害の認定確率は4%|高い等級ほど認定数が少ない

交通事故で後遺障害認定を受けられる確率は、約4%程度といわれています。

統計

- 交通事故の総件数:88万0,352件

※自賠責保険の支払い総数。後遺症が残らなかった事故、死亡事故、後遺障害等級が認定されなかった事故もすべて含む。 - 後遺障害等級の認定件数:3万6,062件

- 後遺障害等級の認定割合:交通事故全体*の約4%

(3万6,062÷88万0,352×100=4.09…%)

※『2024年度_自動車保険の概況』P.22「支払件数の推移」、P.38「後遺障害認定の現況」を参照し、計算しました。

なお、後遺障害等級が認定されたケースの内訳をみると、14級が最も多く、等級が上がるにつれて割合が低くなる傾向にあります。

※『2024年度_自動車保険の概況』P.38「後遺障害認定の現況」を参照し、グラフにまとめました。

ただし、中には「本来なら後遺障害認定されるはずの後遺症なのに、審査対策が不十分で非該当になっている」というケースもあると考えられます。

後遺障害認定は書類審査ですが、ただ必要書類を提出するだけでは、審査機関に後遺症のことが正確に伝わらない場合があるからです。

書類審査でもきちんと後遺症の存在・程度を審査機関に伝えるには、以下の点が重要です。

- 弁護士に専門的なアドバイスを求める

- 事故直後から適切な通院と治療を行う

- 有利な検査結果を用意する

- 適切な後遺障害診断書への記載

それぞれについて解説していきます。

ポイント(1)弁護士に専門的なアドバイスを求める

一口に後遺症と言っても、症状や程度は人それぞれであるため、後遺障害認定全般にいえる一般的な審査対策だけでは不十分なこともあります。

個別のケースに合わせた対策をするには、さまざまなケースを見てきた弁護士に相談することがポイントです。

特に以下の点は、被害者ご自身や病院の医師では適切な判断が難しいことが多いです。

- 後遺障害認定の観点から受けておくべき検査

- 後遺障害診断書や添付書類

なぜこれらの点について弁護士のアドバイスが重要なのか、詳しく解説します。

検査について弁護士のアドバイスが重要な理由

どのような検査を実施するかは、基本的に主治医が判断します。ただし、主治医はあくまでも治療のために必要な検査を実施します。

一方、後遺障害認定で提出すべきなのは、「後遺障害の存在・程度を証明できる」検査結果です。

そのため、主治医が「症状があるのは明らかだから検査するまでもない」と考え実施しなかった検査でも、後遺障害認定にあたっては必要な場合があります。

弁護士であれば「この症状で後遺障害◯級を目指すのであれば、この検査は必要」などの知識があるため、弁護士にも検査内容を相談すると、必要な検査を漏らしてしまうリスクを下げられるでしょう。

場合によっては弁護士から主治医に事情を説明し、追加の検査をお願いすることも可能なので、医師に追加の検査をお願いしにくい場合もぜひ、弁護士に相談してみてください。

後遺障害診断書や添付書類について弁護士のアドバイスが重要な理由

後遺障害診断書は後遺症について詳しく記載した診断書で、後遺障害認定において特に重視されます。

後遺障害診断書は主治医に作成してもらうものですが、医学の専門家による診断書の書き方と、後遺障害認定の審査対策としてよい診断書の書き方は違う場合があります。

必ずしも主治医が後遺障害認定に詳しいとは限らないため、審査対策としては避けるべき文言が盛り込まれていたり、明記すべき内容があいまいにしか書かれなかったりする可能性があるのです。

また、後遺障害認定では後遺症の種類に応じて、日常生活報告書など追加書類を添付した方がよいケースがあります。

こうした点についても医師が把握しているとは限らないので、弁護士に相談することがおすすめです。

重要

後遺障害診断書の内容は極めて重要です。

どのように主治医に自覚症状を伝えるのか、後遺障害診断書の基本的な内容や書き方は関連記事『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』にて確認可能です。

アトム法律事務所では電話・LINEにて無料の法律相談予約を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

ポイント(2)事故直後から適切な通院と治療を行う

事故直後から適切な治療や検査を受けつつ、適切な頻度や期間の通院を行うことが重要となります。

このような対応を行うことで、交通事故が原因となって後遺症が残ったという「因果関係」を証明することができるためです。

因果関係の例

- 車両がほとんど損傷していないのに重いむちうちを負うことはあるのか

- 治療を受けていたのは左足なのに右足にしびれが残ることはあるのか

- 主治医は事故との因果関係を認めているのか

交通事故と後遺症との因果関係は、主に事故直後の症状を記録した診断書・各種検査結果で証明されます。

交通事故後しばらくしてからはじめて診察を受けた場合や、途中で長期間通院が途切れていた場合は、交通事故と後遺症の因果関係の証明が難しくなる可能性があります。

交通事故に遭ったら速やかに病院へ行き、各種検査を受けて記録を残しておきましょう。

整骨院や接骨院では詳細な検査ができないことがあるので、むちうちなどの軽傷であっても、少なくとも初診では病院に行くことが重要です。

通院の頻度や期間については医師の指示に従う

通院頻度は高すぎても低すぎても、後遺障害認定の妨げになったり慰謝料減額の要因になったりするため、基本的に医師の指示に従った頻度を守ることが大切です。

また、半年未満の治療で残った後遺症は、「もう少し治療すれば完治するのでは」「症状の程度はごく軽いのでは」などと判断され、後遺障害認定されにくくなります。

もっとも、後遺障害認定を受けるために無理に通院期間を引き延ばしても、「治療をしているふりをして慰謝料を増額させようとしている」と疑われる恐れがあります。

通院期間についても自覚症状をしっかりと医師に伝えて、いつまで通院をするのが妥当であるのかを確認しましょう。

「定期的に通院」がどれくらいの頻度を指すのかについては、『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』で詳しく解説しています。

ポイント(3)有利な検査結果を用意する

後遺障害の発生を明らかにできる検査結果を用意することが重要となります。

特に、レントゲン写真やMRI画像などの画像検査の結果に異常が写っている場合、症状の存在や状態を裏付ける強力な証拠となるでしょう。

むちうちといった神経症状については、画像検査から症状の発生を明らかにすることは難しいので、神経学的検査の結果についても用意すべきです。

検査結果についてより分かりやすくなるよう工夫をするべき

審査機関に提出する画像はできるだけわかりやすいものを選ぶとよいでしょう。

画像検査の結果に異常が写っていても、写っている異常がごく小さなものであったり見つけにくい箇所にあったりすると、審査時に見過ごされてしまう可能性もあります。

異常箇所が目立つように印をつけるなど、伝わる工夫をするのも効果的です。

ポイント(4)適切な後遺障害診断書への記載

後遺障害診断書に、後遺障害に該当する症状が生じている旨の記載を行ってもらうことが重要となります。

後遺障害診断書には、以下のような記載をしてもらいましょう。

- 後遺症の症状が一貫して継続的に生じている

- 後遺症の症状により日常生活に支障が出ている

後遺症の症状が一貫して継続的に生じている

症状が一貫して継続していることが、後遺障害認定のために必要となります。

症状に一貫性がない場合、「事故によるケガはすでに完治しており、症状固定時に残った症状は事故と無関係なのではないか」と疑われる可能性があるからです。

また、症状が継続的でなく断続的に出ている場合には、「後遺障害に該当するほどの症状ではないのではないか」と疑われて後遺障害認定されない可能性もあります。

そのため、後遺障害診断書の自覚症状欄では、常に症状を感じること、受傷当時から同じ症状を感じることを明記もらうことが重要です。

後遺症の症状により日常生活に支障が出ている

後遺障害診断書の自覚症状には、どのような自覚症状があるのかに加え、その症状が仕事や日常生活に与えている影響も記載してもらうとよいでしょう。

しかし、「痛みがする」「しびれを感じる」などと記載しただけでは、説得力がないと判断され後遺障害認定を受けられない可能性があります。

具体例は次の通りです。

- 痛みがあるため、受傷前には持てていた重いものを持てなくなった

- しびれがあるため、長時間のデスクワークが困難になった

後遺障害診断書の自覚症状の欄は、むちうちなど他覚的所見のない後遺症ではとくに重要です。

提出する前に内容を確認し、必要に応じて医師に修正を依頼するとよいでしょう。

後遺障害認定されなかったら再審査を受けられる

想定よりも低い等級に認定された場合や、後遺障害等級非該当とされた場合は、異議申し立ての手続きをして再審査を受けられます。

ただし、異議申し立てを行うにあたっては、なぜ納得のいく等級に認定されなかったのかを分析し、提出書類を改善することが必要です。

たとえば、次のような対策を行うべきでしょう。

- 相手の保険会社任せではなく、被害者自身で後遺障害申請をする「被害者請求」に切り替える

- 治療経過がわかる検査結果や診断書が十分にそろっているのかを確かめる

- 交通事故の後遺障害認定にくわしい弁護士にアドバイスを求める

こうした対策をとることで、後遺障害の異議申し立てが成功する可能性が上がります。

いま弁護士に依頼している場合でも、後遺障害認定の見通しや対策について、他の弁護士から意見を聞いてみることも有効でしょう。

後遺障害認定されたらすべきこと

後遺障害認定されたら、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

ただし、ただ請求するだけでは十分な金額を受け取れないおそれがあります。後遺障害認定後におこなう後遺障害慰謝料・逸失利益の請求の流れと、適切な金額を得るためにすべきことを見ていきましょう。

後遺障害認定後にすべきことの流れ

後遺障害認定後にすべきこと

- 後遺障害認定の等級の検討(異議申し立てするかしないか)

- 加害者からの示談案の内容の検討(慰謝料額や過失割合など)

- 提示内容に問題がある場合は、示談交渉

後遺障害認定されたら、その認定された等級で納得できるかを検討してください。具体的には、もし不満がある場合には異議申し立ての検討が必要になります。

異議申し立てをする予定がなければ、加害者側から届く示談案の内容を確認してください。示談案には後遺障害慰謝料・逸失利益を含めた示談金額や過失割合などが書かれています。

提示された示談金額や過失割合に問題がある場合は、加害者側との増額交渉が必要です。

交渉の結果、双方が合意する内容になったら示談は成立とされ、示談書に署名・捺印すると約2週間で示談金が振り込まれます。

もっとも、交通事故の被害者がおひとりで増額交渉をしたり、適正だと判断したりすることは難しいでしょう。

一度成立した示談のやり直しはほぼできませんので、示談前に弁護士に金額や過失割合の妥当性を聞くようにしてください。

後遺障害に伴い生じる介護費用なども要確認

後遺障害認定されたら、後遺障害慰謝料・逸失利益以外に介護費も請求できたり、事情に応じて相場以上の後遺障害慰謝料が認められたりすることがあります。

- 介護費用が認められるケース

重度の後遺障害が残り、将来に渡って介護が必要になったケースなど - 相場以上の後遺障害慰謝料が認められるケース

重度の後遺障害が残り、その程度が「死にも比肩する」と判断されたケースなど

しかし、加害者側の方から進んで十分な介護費用や相場以上の後遺障害慰謝料を提示してくれるとは限りません。

介護費用の請求や相場については、関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』もあわせてお読みください。

法的に適正な慰謝料・逸失利益獲得のためすべきこと

法的に適正な後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得するためには、「弁護士に示談交渉を依頼する」ことが非常に重要となります。

加害者側が提示してくる後遺障害慰謝料・逸失利益は、法的に適正な相場より低くなっている可能性が高いです。その他の費目についても同様に、相場以下となる傾向にあります。

しかし、示談交渉の相手となるのは基本的に、交渉のプロである加害者側の任意保険会社です。

被害者側が「相場はこれくらいだから増額してほしい」と交渉しても、次のような反論をされる可能性があり、被害者はそれ以上主張を通しにくくなるでしょう。

- 相場はその金額だが、今回のケースは慰謝料の減額事由にあたるため相場以下が妥当

- その相場はあくまでも裁判を起こした場合のものであり、示談交渉では認められない

しかし、弁護士であれば上記の主張にも法的根拠を持って反論できます。

また、「弁護士が交渉に出てきたら被害者側の主張を認める」という方針を取っている保険会社もあるので、示談交渉を弁護士に任せることが有効です。

後遺障害認定の確率や申請の不安は弁護士に相談

交通事故の後遺障害について見てきて、以下のような不安を感じた方もいるのではないでしょうか。

- 自分の場合は後遺障害認定されるだろうか?

- 後遺障害認定される可能性が低い場合、審査を受ける必要はあるのだろうか?

- どうすれば審査機関に適切に後遺症を理解してもらえるだろうか?

こうした不安がある場合は、1度弁護士に相談することがおすすめです。

なぜ弁護士に相談すると良いのか、理由を3つ紹介したのち、弁護士費用の不安を解消する方法も紹介します。

弁護士に申請を任せれば後遺障害の認定確率が上がりやすい

「自分は後遺障害認定されるだろう」という方でも、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼したほうが、認定確率をさらに高められる可能性があります。

後遺障害認定の難しいところは、「たとえ後遺障害に該当する症状でも、審査機関に認められなければ適切な認定は受けられない」という点です。

後遺障害に該当することをアピールするには、過去の認定事例や狙う等級の認定基準を踏まえて書類を作成・準備しなければなりません。

弁護士ならこうした知識や後遺障害認定のサポート経験があるため、個々の後遺症に合った対策ができます。

その結果、適切な後遺障害等級を獲得できる確率が上がるのです。

想定より低い後遺障害等級に認定されたり非該当となったりして後悔しないためにも、後遺障害認定を申請するときは交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

ご自身の判断で後遺障害認定を断念するのではなく、事前に専門家の目線から、後遺障害認定の可能性を確認してみてください。

アトム法律事務所の無料相談のご案内

アトム法律事務所では、24時間体制で無料法律相談のご予約を受付中です。

もし後遺障害認定の可能性があるとわかっても、無理にその後の手続きまで依頼するようすすめることはありません。

弁護士との相談の結果、後遺障害認定はしないことになった場合でも、ご希望があればその後の示談交渉のサポートをおこないます。

後遺障害の有無関係なく、弁護士が示談交渉をすることで慰謝料増額の可能性があります。相談予約の窓口は混み合うこともありますので、お早めにご相談ください。

後遺障害認定以外の部分についてもメリットあり

弁護士に相談・依頼することで、適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなる以外にも、以下のようなメリットがあります。

- 後遺障害等級認定の申請に必要な書類の収集を手伝ってもらえる

- 加害者側とのやり取りを弁護士に一任できる

- 相場に近い金額まで増額しつつ示談できる可能性が高まる

弁護士は、依頼者の代理人として加害者への損害賠償請求に必要な手続きを行ってくれます。

弁護士に手続きを行ってもらうことで、依頼者自身の負担を軽減することが可能となるのです。

また、弁護士は法的知識に基づいて適切な手続きや示談交渉を行ってくれるので、最終的に得られる金額も、相場に近い金額となりやすいでしょう。

弁護士に依頼することで生じるメリットにつて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士への依頼費用は大幅に抑えることも可能

後遺障害認定のサポートは、法律相談ではなく委任契約締結後に可能となります。

よって、アトム法律事務所のように相談料が無料の事務所でも、後遺障害認定のサポートからは弁護士費用が発生します。

しかし、弁護士費用特約を使えば保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能です。

弁護士費用特約とは、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえる特約です。

弁護士費用が300万円を超えることは少ないので、弁護士費用特約を使えば、多くのケースにおいて基本的に無料となります。

もし弁護士費用特約がない場合でも、法律相談を通して「弁護士に依頼するメリットが大きい」と判断できれば、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士費用についてのご相談も気兼ねなく、弁護士におたずねください。

その際、今回の事故で弁護士費用特約が使えるかどうかを、事前にお確かめいただいておくと、費用案内についてもスムーズです。

後遺障害認定はアトム法律事務所に相談【無料】

アトム法律事務所には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。

「後遺障害認定の申請をしたいけど、方法がわからない」「後遺障害の申請手続きを保険会社に一任して大丈夫?」などのお悩みにも丁寧にお答えするので、ご安心ください。

法律相談のご利用は下記バナーより、まずご予約をお取りいただくことになります。相談予約の窓口は年中無休でつながりますので、お気軽にお問い合わせください。

さらに後遺障害について知りたい、後遺障害についての相談先の検討をしておきたい方は、以下の関連記事もお役立てください。後遺障害に関するよくある質問をまとめています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了