交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説

交通事故の後遺症について賠償請求する場合、その前提として、後遺障害について「認定の申請」をおこない、「等級の認定」を受けておく必要があります。

認定手続きの流れ

後遺障害の認定手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。

被害者請求とは、被害者自身(または弁護士)が、直接、自賠責保険に申請を出す流れになります。

事前認定は、加害者の任意保険会社を経由して、申請を出す流れになります。

事前認定は、後遺障害診断書を準備するだけなので手間はかかりません。しかし、提出資料の内容が分からない、有利な資料を自由に提出できるわけではない等のデメリットもあります。

また、自賠責保険金の受領も任意保険会社経由となるため、示談がまとまらない限り受領が先延ばしになります。

この記事では、後遺障害申請の方法、手続きの流れ、被害者請求・事前認定のどちらを選択すべきなのかといった点を詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償金の請求可否・金額にも大きくかかわる重要なポイントなので、しっかり確認してみてください。

目次

後遺障害申請の2つの流れ|事前認定と被害者請求

後遺障害申請による認定手続きの基本的な流れ

後遺障害申請では、加害者側の保険会社を介して必要書類を審査機関に提出します。

申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

いずれもおおまかな流れは一緒で、以下のとおりです。

認定手続きのおおまかな流れ

- 医師が「症状固定」と診断する。

- 医師が「後遺障害診断書」を作成。

- 被害者が、加害者側の保険会社に対して、申請書類を提出する。

- 加害者側の保険会社から、損害保険料率算出機構に書類がわたり、審査開始。

- 損害保険料率算出機構が、加害者側の保険会社に結果を通知。

- 加害者側の保険会社が、被害者に結果を通知。

- 後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益がもらえる。

「症状固定」とは?

症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善は見込めない状態のことです。

後遺障害の申請は、被害者請求・事前認定のいずれの手続きであっても、症状固定をむかえた後に行います。

まだ症状固定をむかえておらず、治療や改善の余地がある場合に、後遺障害の申請をしたとしても、認定される可能性は低いでしょう。

症状固定の時期は、主治医の先生とよく相談してみてください。症状の推移や治療の必要性等について、医師と確認し合うことが大切です。

また、任意保険会社の一括対応の打ち切りがきっかけとなり、医師が「症状固定です」と告げてくるケースも散見されます。

しかし、一括対応の打ち切りと、症状固定は異なるものです。その点も、よくお医者様と認識のすり合わせをする必要があるでしょう。

症状固定の時期に納得いかない部分がある、加害者側の任意保険会社に治療費を打ち切られて症状固定になったという場合は、まず以下の記事を確認してみてください。

「後遺障害診断書」とは?

後遺障害診断書とは、後遺症の症状、程度、寛解の見込み(後遺障害の場合、通常、見込みなし)に関する主治医の見解等を記入する診断書です。

後遺障害の申請では、被害者請求・事前認定のいずれの手続きであろうと、必ず「後遺障害診断書」が必要です。

書式は、以下のようなものです。保険会社、弁護士事務所、病院などが保有しています。

後遺障害の認定は、ほぼ書類審査なので、後遺症について的を得た記載になっている必要があります。

後遺障害診断書の作成方法については『後遺障害診断書の書き方や書式のもらい方は?自覚症状の伝え方や認定のポイントも』の記事を参考にしてみてください。

後遺障害の申請手続き(事前認定と被害者請求)

後遺障害の申請手続きには、事前認定と被害者請求があります。いずれにするかは、自由に選べます。

2種類の後遺障害申請手続き

| 事前認定 | 加害者側の任意保険会社に申請書類を提出する方法 |

| 被害者請求 | 加害者側の自賠責保険会社に申請書類を提出する方法 |

どちらの手続きを選択するかで流れ、準備すべき申請書類が変わってくるので、それぞれの手続きについて具体的な流れを詳しく見ていきましょう。

事前認定で後遺障害申請する場合の流れ

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出して後遺障害申請する手続きです。

事前認定の具体的な流れは、次のようになります。

事前認定の流れ

- 医師が「症状固定」と診断する。

- 医師が「後遺障害診断書」を作成。

- 被害者が「後遺障害診断書」を、加害者側の任意保険会社に提出する。

- 残りの書類はすべて加害者側の任意保険会社が用意。後遺障害診断書とともに損害保険料率算出機構に提出され、審査が開始される。

- 損害保険料率算出機構が加害者側の任意保険会社に結果を通知。

- 加害者側の任意保険会社が被害者に結果を通知。

- 加害者側の任意保険会社との示談成立後、後遺障害慰謝料と逸失利益がもらえる。

事前認定の特徴は、被害者の用意する書類が基本的に「後遺障害診断書」だけという点です。残りの申請書類は、加害者側の任意保険会社が用意します。

事前認定についてさらにくわしく知りたい:後遺障害の事前認定とは?

被害者請求で後遺障害申請する場合の流れ

被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出して後遺障害申請します。

被害者請求の具体的な流れは、次のとおりです。

被害者請求の流れ

- 医師が「症状固定」と診断する。

- 医師が「後遺障害診断書」を作成。

- 被害者が、加害者側の自賠責保険会社に申請書類を提出する。

※後遺障害申請の「請求セット」を自賠責保険等から取り寄せ、医師や医療機関に作成を依頼。被害者自身で記入する書類もある。その他、加害者側の任意保険から各種書類の写しをもらう。 - 加害者側の自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構に書類がわたり、審査開始。

- 損害保険料率算出機構が加害者側の自賠責保険会社に結果を通知。

- 加害者側の自賠責保険会社が被害者に結果を通知。

- 後遺障害が認定された場合、結果通知と同時期に、自賠責保険金の一部(後遺障害慰謝料と逸失利益)がもらえる。

被害者請求の特徴は、必要書類すべてを申請者が用意すること、後遺障害認定されると結果通知と同時期に後遺障害慰謝料・逸失利益の一部が振り込まれることです。

【コラム】被害者請求の申請書類

被害者請求で申請者が用意する書類は、以下のようなものとなります。

被害者請求に必要な書類

| 書類 | 作成者 |

|---|---|

| 支払請求書 | 被害者本人 |

| 請求者本人の印鑑証明書 | 市区町村役場 |

| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |

| 事故発生状況報告書 | 被害者本人など |

| 診断書 | 医師 |

| 診療報酬明細書 | 医療機関 |

| 休業損害証明書、確定申告書(控)、所得証明書 (※事故の影響で休業した日がある場合) | 勤務先など |

| 通院交通費明細書 | 被害者本人 |

| 住民票または戸籍抄本 (※被害者が未成年の場合) | 市区町村役場 |

| 委任状および委任者の印鑑証明書 (※第三者が申請を行う場合) | 委任者 |

| その他症状を示す検査結果、追加書類など | 医師など |

| その他損害を立証する書類、領収書など | 被害者本人など |

種類が多くて大変と感じるかもしれませんが、加害者側の自賠責保険に問い合わせることである程度の書類の書式はまとめて入手可能です。

このあと事前認定と被害者請求のメリット・デメリットやどちらを選ぶべきかについて解説します。

用意する書類が多くて面倒だという理由で被害者請求を諦めるのではなく、まずこの次の解説を読んでみてください。

被害者請求についてさらにくわしく知りたい:後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由

後遺障害申請は事前認定と被害者請求どちらが良い?

事前認定にも被害者請求にも、それぞれメリット・デメリットはあります。

後遺障害申請をする際にはそれぞれの特徴とご自身の後遺症の状態とを考慮して申請方法を決めることが重要です。くわしく見ていきましょう。

事前認定のメリット・デメリットとおすすめなケース

事前認定のメリット・デメリットとおすすめなケースは以下のとおりです。

- メリット

- 申請書類を準備する手間がかからない

- デメリット

- どんな書類が提出されたのか分からない

- 後遺障害の賠償金(一部)の先払いを受けることができない

- おすすめなケース

- 最低限の書類でも、後遺症の存在や程度、症状が十分に伝わり認定が見込める場合(人工関節の置換手術を受けた場合や、手足・指を切断した場合など)

メリット

事前認定のメリットは、「申請書類を準備する手間がかからない」という点です。

事前認定の場合、被害者側が用意するのは基本的に「後遺障害診断書」のみです。

この点、被害者請求で弁護士を付ける場合でも、被害者自身で準備しないといけない書類も当然にあります(例:印鑑証明書の取得、事故発生状況報告書の作成など)。

そのため、書類準備にある程度の時間をさけない方には、事前認定がおすすめです。

デメリット・対処法

事前認定のデメリットは、「どんな書類が提出されているのか分からない」という点です。

後遺障害診断書を準備すれば、あとは事故相手の任意保険会社に任せっきりになるため、審査の透明性に不安がよぎることもあるでしょう。

この点については、以下のような対処法が考えられます。

- 最低限の書類だけでも十分に後遺症の存在・症状・程度が伝わる場合に事前認定をおこなう

- 医師に相談して、後遺障害診断書の記述内容を充実させる

後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺症を裏付けるために必要な検査・ポイントをしっかり弁護士に確認し、医師にお伝えして実践してもらうというのも重要でしょう。

後遺障害診断書のもらい方や書き方などについて知りたい方は『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事をご覧ください。

なお、任意保険と示談している場合、後遺障害についての自賠責保険金は、先払いを受けることができないという経済的なデメリットもあります。

交通事故被害者は、事故による影響で経済面で逼迫することも多いです。経済的な不安がある方は、被害者請求をおこなうほうがよいかもしれません。

被害者請求のメリット・デメリットとおすすめなケース

被害者請求のメリット・デメリットとおすすめなケースは、次のとおりです。

- メリット

- 後遺障害の自賠責保険金を、認定結果の通知と同時期に支払ってもらえる

- 申請書類に工夫を施せるため、納得して申請が出せる

- デメリット

- 申請書類を準備する手間がかかる

(※弁護士に依頼すれば、被害者自身の手間は大幅に減らせる)

- 申請書類を準備する手間がかかる

- おすすめなケース

- 医師の意見書・医療照会の結果・カルテ等も提出したい場合

- 被害者の陳述書を提出したい場合

メリット

被害者請求のメリットは、「後遺障害に関する自賠責保険金を、認定結果の通知と同時期に支払ってもらえる」という点です。

これは、任意保険との示談締結を待たなくてよいため、早くまとまったお金が必要な被害者側にとって嬉しいポイントです。

自賠責保険金の金額

| 等級 | 限度額 |

|---|---|

| 1級(要介護) | 4,000万円 |

| 2級(要介護) | 3,000万円 |

| 1級 | 3,000万円 |

| 2級 | 2,590万円 |

| 3級 | 2,219万円 |

| 4級 | 1,889万円 |

| 5級 | 1,574万円 |

| 6級 | 1,296万円 |

| 7級 | 1,051万円 |

| 8級 | 819万円 |

| 9級 | 616万円 |

| 10級 | 461万円 |

| 11級 | 331万円 |

| 12級 | 224万円 |

| 13級 | 139万円 |

| 14級 | 75万円 |

また、「申請書類に工夫を施せるため、納得して申請が出せる」という点も、被害者請求の大きなメリットです。

被害者請求では、後遺症のことを正確に伝えるための医証(意見書・医療照会の結果・カルテなど)や陳述書、事故の規模を裏付ける物損資料など、有利な資料の任意提出が可能です。

後遺障害認定の手続きは、基本的に書類審査になります。後遺障害の認定率は約4~5%程度とも言われているので、提出書類について創意工夫し、納得して申請が出せるところも、被害者請求の魅力といえるでしょう。

参考になる記事

- 後遺障害認定の結果が違うとどれくらい後遺障害慰謝料額が変わる?:後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて

- 逸失利益の金額も、認定結果に影響される:後遺障害で逸失利益を請求したい方へ|認定のポイントを判例付きで解説

デメリットと対処法

被害者請求のデメリットとしては、すべての書類を自分自身で用意しなければならないために、「申請書類を準備する手間がかかる」という点です。

適切な書類を用意するためには専門知識が必要となってくるため、簡単とはいきません。

しかし、弁護士に依頼すれば後遺障害申請を一任できるので手間が省けるうえ、専門家としての知見を生かした審査対策が可能になります。

被害者請求を行う際は、交通事故に詳しい弁護士のサポートがあると安心です。

【ケース別】むちうち・重篤な症状でお勧めの手続き

むちうちの後遺障害申請手続き

むちうちの後遺症については、被害者請求でも、事前認定でもよいでしょう。

むちうちの後遺障害認定において重要なのは、以下のような治療経過や検査結果などの内容そのものです。

- 事故とむちうちの症状の因果関係

- 一定期間・一定頻度で通院していること

- MRI画像の所見

- ジャクソンテスト・スパーリングテストなど神経学的所見など

これらの情報を、後遺障害診断書にどれだけ的確に反映してもらえるかが、認定の可否を左右する最重要ポイントです。

そのため、診断書作成時に必要な情報を整理し、医師に適切に伝えることが何よりも重要になります。

後遺障害申請の関連記事

重篤な症状の後遺障害申請手続き

重篤な症状がある場合、後遺障害申請は被害者請求で行うのが望ましいといえます。

重篤な症状の方は、症状固定後であっても、入院やリハビリが続いたり、後遺障害によって収入が減少したりするなど、経済的に厳しい状況に置かれる可能性が高いのが実情です。

被害者請求を利用すれば、任意保険会社との示談を待たずに、自賠責保険から後遺障害部分の保険金を直接受け取ることができます。

また、重篤な後遺障害では、「後遺障害診断書」の紙面が限られており必要な情報を十分に書ききれないケースも少なくありません。

たとえば、腰椎圧迫骨折の場合はコブ法による計測が用いられますが、診断書の記載欄が小さく、測定結果や評価過程を詳細に記載できないことがあります。

このような場合には、医師の意見書や医療照会の回答書などを別途添付することで、審査する側にとっても判断しやすい資料となり、適正な後遺障害認定につながりやすくなります。

後遺障害の申請手続きの選択も大切ですが、最優先は、審査対策といえます。

対策不足で低い等級に認定されてしまうと、それだけ本来もらうべき金額との落差が大きくなります。

いずれの手続きであっても十分な対策をおこなうには、交通事故に詳しい弁護士の助言が必要といえるでしょう。

▼アトム法律事務所は電話・LINEによる弁護士への無料相談サービスを実施しています。

後遺障害の認定手続きで重視されることは?

後遺障害の認定手続きで重視されることは、後遺障害診断書やその他の書類を通して、一定の条件を満たしていることを示すことです。

具体的には、以下のような条件を満たすことが必要といえます。

- 交通事故が原因で後遺障害が残ったという因果関係

- 症状が一貫して継続的にあらわれていること

- 症状の程度・有無を医学的に証明できること

- 後遺障害等級の認定基準を満たしてること

- 後遺症の症状が生活や仕事に影響していること

以下では、それぞれの条件、および対策を紹介します。

交通事故が原因で後遺障害が残ったこと(因果関係)

後遺障害が認定されるためには、「交通事故が原因で後遺障害が残ったという因果関係」が必要です。

対策としては、交通事故に遭ったら、その後速やかに病院を受診し、適切な方法や頻度で通院することです。

適切な治療や通院を行ったが、後遺障害に該当する症状が残ってしまったと主張できれば、因果関係を証明しやすいといえます。

交通事故発生から治療開始までに日が経っていたり、長期間治療を中断していたりすると、交通事故と後遺障害の症状との因果関係が疑われてしまうでしょう。

交通事故発生後の適切な通院方法や頻度について詳しく知りたい方は『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』の記事をご覧ください。

症状が一貫して継続的に現れていること

後遺障害が認定されるためには「事故当初から一貫して、同じ症状が継続して現れていること」も必要になります。

時間の経過とともに症状がなくなったり、雨の日のみ症状が出るといった症状が断続的なものであると、後遺障害に該当するほどの症状ではないと判断される恐れがあります。

対策として、後遺障害診断書の自覚症状欄に、常に症状を感じること、受傷当時から同じ症状を感じることを明記もらいましょう。

症状の程度・有無を医学的に証明できること

後遺障害が認定されるためには、「症状の程度・有無を医学的に証明できる」ということも必要になります。

単なる自覚症状だけではなく、客観的な証拠が重要になります。

対策としては、レントゲンやMRIなどの画像検査や、神経学的検査を受けることで、症状の根拠をつかむことが考えられます。

どのような資料が必要であるのかについては、後遺障害認定に詳しい弁護士に相談して確認を行って下さい。

そのうえで、医師に必要な検査をお願いするとよいでしょう。

後遺障害等級の認定基準を満たしてること

後遺障害が認定されるためには、後遺障害等級の認定基準を満たしていることも必要です。

後遺障害は、1級から14級までの等級があり、さらに140種類ほどに細かく分類されています。

いずれの後遺障害に該当するのか、はっきりと分かるように、症状の内容、裏付けとなる検査結果などを後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

もっとも、後遺障害の認定基準は抽象的なものも多いです。法律の専門家でないと分からない場合もよくあります。具体的な認定基準について詳しく知りたいときは、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

後遺症の症状が生活や仕事に影響していること

後遺障害が認定されるためには、「後遺症の症状が生活や仕事に影響していること」を明らかにすべきケースもあります。

対策としては、後遺障害診断書の自覚症状の欄に、どのような症状があり、その症状が仕事や日常生活に与えている影響も記載してもらうことが考えられます。

また、訴えたい症状・支障がある場合、後遺障害診断書とは別に「被害者の意見書」というかたちで提出することも考えられます。

なお、高次脳機能障害の場合は、後遺障害診断書のほかに「日常生活状況報告書」の提出が求められるのが一般的です。客観的な検査結果と整合性が認められる範囲で、事故前後の変化が分かるように、具体的なエピソードを記入することがポイントになります。

参考になる記事

- 後遺障害の認定率アップのコツが分かる:後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説

- 後遺障害等級の認定基準を解説:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

後遺障害申請の認定手続きの流れでよくある疑問にお答え

Q1.複数の後遺症が生じた場合はいつ申請を行うべきか?

交通事故で複数の後遺症が生じた場合は、すべての症状について「症状固定」の診断を受けたタイミングで、後遺障害認定の申請をおこないます。

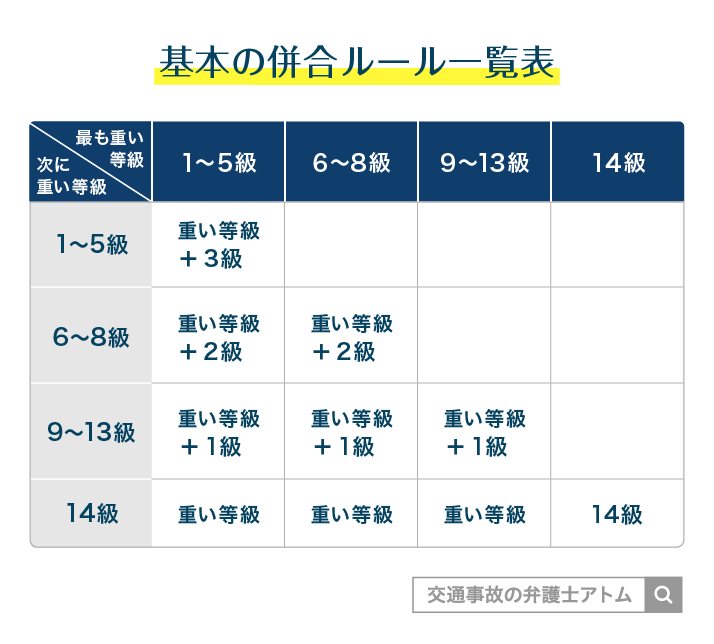

複数の後遺症がある場合、まずは後遺症ごとに後遺障害等級が認定され、最終的に等級が「併合」されて総合的な結果がでます。

「併合」とは、複数の後遺障害が認められた場合に、最も重い後遺障害の等級(または最も重い等級を1~3級繰り上げた等級)が認定されるというものです。

このようなルールがあることから、すべての症状について症状固定となった後に、一斉に後遺障害等級の認定を行ってもらう必要がります。

併合による後遺障害等級の繰り上がりが生じるケースは細かく決められているので、専門家である弁護士に確認を取ると良いでしょう。

併合や、そのほかの後遺障害等級の認定に関するルールについて詳しく知りたい方は『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』の記事をご覧ください。

Q2.後遺障害申請してから結果がでるまでどれくらいかかる?

後遺障害申請から認定までにかかる期間は、事例によってさまざまです。7割以上のケースでは、30日以内に認定結果が出ています。

ただし、以下のような場合には結果が出るまでに時間がかかることがあります。

- 脳の障害など特に審査が難しい症状

- そもそも後遺障害が交通事故によって生じたものか、検討が必要な症状

後遺障害の認定結果が通知されない場合は、損害保険料率算出機構に一度、審査状況について問い合わせをして確認してみてもよいでしょう。

また、審査に時間がかかっている場合は「損害賠償請求権の消滅時効」の成立を遅らせる手続きが必要になるケースもあります。

結果通知が遅くなる理由や対処法について詳しくは、『後遺障害認定の期間は?結果が出るまで遅くなりやすい後遺症や対処法も解説』をご確認ください。

Q3.症状が重く被害者自身で後遺障害申請できない場合は?

被害者が植物状態になったり、重度の高次脳機能障害で判断力や記憶力などが低下したりと、症状が重篤な場合、被害者本人が後遺障害の申請を行うことは難しいでしょう。

その場合は、成年後見人が対応することになります。成年後見人とは、判断能力が不十分である人の代わりに、法的な判断を行う人のことです。

誰が成年後見人になるのか配偶者や親族で話合い、家庭裁判所に成年後見人を立てる手続きをしましょう。

なお、後遺障害の申請にあたって弁護士に依頼していれば、成年後見人の手続きも弁護士に任せられます。

Q4.後遺障害の申請に期限はありますか?

後遺障害の申請に期限はあります。後遺障害による損害に関して自賠責保険への請求権には、3年の時効があります。

Q5.後遺障害申請で認定結果に納得いかない場合はどうする?

後遺障害申請をしたものの納得いかない結果になった場合は、異議申し立てをして、再度、審査等してもらうことができます。

- 後遺障害の認定結果に対し「異議申立て」を行う

- 初回の申請と同じく損害保険料率算出機構に再審査をしてもらう

- 何度でも異議申し立てできる

- 後遺障害を取り扱う「ADR機関」に申立てを行う

- 「自賠責保険・共済紛争処理機構」にて、後遺障害申請の結果が正当であったか検討してもらう

- ADR機関への申し立ては1度しかできない

- 後遺障害の認定結果を含め裁判で争う

- 裁判を起こし、適切な後遺障害等級を主張して裁判所に判断を仰ぐ

ただし、上記の対応をしても必ずしも認定結果が変わるとは限らず、時間と労力がかかります。

できる限り1度目の後遺障害申請で納得いく結果を獲得することが望ましいでしょう。

ここで紹介した3つの対処法については、『後遺障害認定されない理由と厳しい認定率…非該当から異議申し立てで逆転を目指す方法』をご確認ください。

後遺障害申請をするなら弁護士への相談・依頼を

弁護士に後遺障害申請の相談・依頼をするメリット

後遺障害申請をする際には、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。申請を行う前に相談するとより効果的でしょう。

後遺障害申請について相談・依頼するメリットは次のとおりです。

- 相談のメリット:認定基準を明確に把握し審査対策に生かせる

- 依頼のメリット:申請の手間を省いて認定率を上げられる

- 依頼のメリット:相場の慰謝料・損害賠償金を得やすくなる

それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

相談|認定基準を明確に把握し審査対策に生かせる

弁護士に後遺障害申請について相談すると、認定基準を明確に把握し審査対策に生かせます。症状の種類・程度などからどの等級に該当する可能性が高いのか聞くことができるからです。

後遺障害等級の認定基準はあいまいな表現で設定されていることも多く、被害者自身では的確な把握が難しいことも多いです。

目指すべき等級を間違って理解していると的はずれな対策をしてしまいかねません。

申請手続きや異議の申し立てなどを行う前に専門家である弁護士に相談して、後遺障害申請における対策の方向性を正しく確認することが重要です。

該当しうる等級の認定基準までくわしく聞けば、後遺障害申請でどのような点を意識すれば良いのかも見えてきて対策がしやすくなります。

依頼|申請の手間を省いて認定率を上げられる

弁護士に依頼すると、申請の手間を省いて認定の可能性が高まります。

弁護士相談に依頼すると、後遺障害申請や異議申立の手続きの準備・手続きを弁護士に一任できます。

被害者請求は書類集めに手間がかかりますが、弁護士に任せれば軽減できます。

また、後遺障害認定の仕組みや過去の認定事例に関する知見を生かして提出書類をブラッシュアップしたり、追加書類を添付したりもできるため、弁護士を立てると適切な認定結果も得やすくもなるでしょう。

依頼|相場の慰謝料・損害賠償金を得やすくなる

弁護士に後遺障害申請を依頼した場合、通常はその後の示談も合わせて依頼することになります。

示談交渉で弁護士を立てると、相場の慰謝料・損害賠償金を得やすくなるでしょう。

法律の専門家である弁護士の主張には説得力があり、強硬な態度を取り続けると裁判を起こされるおそれがあるため、交渉相手である加害者側の任意保険会社は被害者側の主張を受け入れる傾向にあります。

弁護士に依頼した場合に見込める慰謝料や逸失利益の金額を知りたい方は、下記の計算機をご利用ください。

加害者側から提示された金額が計算結果よりも低い場合は、弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。

なお、示談交渉の際に請求する後遺障害関連以外の費目については『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』をご覧ください。

相談・依頼で生じる費用の負担をなくす方法がある

弁護士に相談や依頼をするデメリットとして、「弁護士費用がかかる」ことが挙げられます。

相談料ならアトム法律事務所のように無料としている事務所もありますが、依頼となると基本的に費用がかかってくるでしょう。

しかし、被害者側の保険に付帯されている弁護士費用特約を使えば、自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので安心です。

弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。

弁護士費用特約を使えば多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを、保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用が300万円を超過するのは慰謝料・損害賠償金の合計が数千万円を超えるようなケースであり、非常に少ないです。

よって、弁護士費用特約を使えば多くの場合、弁護士費用を支払うことなく弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事も参考になりますので、ぜひあわせてご覧ください。

なお、アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使えないご依頼者様については基本的に着手金が無料となります。すぐに大きなお金を用意できない方でも安心してご依頼いただけます。

相談のみも可!後遺障害申請の無料相談はこちら

後遺障害の申請でお悩みなら、まずは各法律事務所が実施している無料相談を利用し、弁護士のアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

後遺障害に認定されたら請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益は、損害賠償金の中でもとくに高額になりやすい費目です。

納得のできる損害賠償金を受け取るためにも、万全の対策をしたうえで後遺障害の申請をすることをおすすめします。

アトム法律事務所は、無料の法律相談を実施しています。

事務所にお越しいただくことなく相談も可能なため、ケガの治療や日常生活への復帰で忙しい方も気軽に利用することが可能です。

無料相談の予約は24時間365日受け付けています。

無料相談のみのご利用でも大丈夫ですので、まずは気兼ねなくお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了