後遺障害認定の期間は?結果が出るまで遅くなりやすい後遺症や対処法も解説

後遺障害の等級認定結果は、早ければ30日以内に、多くのケースで60日以内にでます。

ただし、事案の内容によっては、60日以上かかることもあり、なかには1年以上かかるような複雑なケースも存在します。

損害保険料率算出機構のデータによると、約87%のケースは60日以内に後遺障害の認定結果が出ています。後遺障害認定が遅いと感じたら、審査の進み具合を保険会社や担当者に確認することも検討してみましょう。

この記事では、後遺障害認定の平均的な期間や、認定が遅くなる理由と対処法、初めから期間短縮を見据えた後遺障害の申請方法などについて解説していきます。

すでに後遺障害申請して認定通知が遅いと感じている方はもちろん、これから後遺障害申請して期間が長引かないだろうかと不安に思っている方もぜひご覧ください。

目次

後遺障害認定までの期間の目安は?

後遺障害認定にかかる期間は、早いと30日以内に終わります。しかし、症状などによっては認定に時間を要することもあります。

早いと申請から30日以内の期間で認定される

後遺障害認定の審査にかかる期間は、約72%のケースで30日以内となっています。

また、約87%のケースで60日以内に審査が終わるため、長くても2ヶ月以内には審査が終了することが大半といえるでしょう。

後遺障害認定の申請をしてから2ヶ月以上経っても通知が届かない場合は、審査に時間がかかっているといえます。

後遺障害認定の審査にかかった期間を示す、以下の統計をご覧ください。

後遺障害事案における損害調査の所要日数(2023年度統計)

| 期間 | 割合 |

|---|---|

| 30日以内 | 72.2% |

| 31日~60日 | 14.7% |

| 61日~90日 | 7.0% |

| 90日超 | 6.1% |

参考:損害保険料率算出機構「2024年度 自動車保険の概況」より

こちらの統計は、あくまで平均的な期間にすぎません。

後遺症の種類によって認定期間が短くなったり長くなったりしますし、後遺症の性質上、審査が慎重に行われてそもそも認定期間が長引きやすい場合もある点には留意しておきましょう。

関連記事

後遺障害認定の通知書はいつ届く?非該当への対応や等級認定後の流れ

認定期間がそもそも長引きやすい場合もある

高次脳機能障害や外貌醜状(傷跡)といった後遺症が残った場合や、複数の後遺症が残った場合は、後遺障害認定の期間がそもそも長引きやすく、結果が出るのが遅くなる傾向にあります。その理由は次の通りです。

- 高次脳機能障害は、時間の経過とともに症状が軽減していく傾向があり、経過観察をある程度の期間設ける必要があるので、認定までに時間がかかりやすい。

- 外貌醜状は、後遺障害認定の過程で、他の後遺症では通常おこなわれない面接がおこなわれので、その分、認定までに時間がかかりやすい。

- 後遺症が複数ある場合は、後遺症ひとつひとつについての審査・調査がおこなわれるため、最終的な認定結果が出るまでに時間がかかりやすい。

とくに高次脳機能障害の認定審査は6ヶ月以上かかることも珍しくなく、場合によっては1年以上かかることもあります。

高次脳機能障害の後遺障害認定では、特有の対策が必要です。

示談金が高額になりやすいことから示談交渉も難航しやすいため、認定結果を待っている間に入念に交渉対策を立てておくことも重要です。

高次脳機能障害の認定基準や慰謝料相場についてもっと知りたい:交通事故で記憶障害に|記憶喪失・性格が変わる・言語障害も高次脳機能障害?

後遺障害認定の結果が出るまでが遅くなる理由

後遺障害申請をしてから後遺障害が認定されるまでの大まかな流れは、以下の通りです。

後遺障害認定の流れ

- 被害者が書類を相手方の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する

※任意保険会社を介する申請方法を「事前認定」、自賠責保険を介する申請方法を「被害者請求」といいます。 - 保険会社から審査機関に書類が渡る

- 審査機関にて審査がおこなわれる

- 結果が通知される

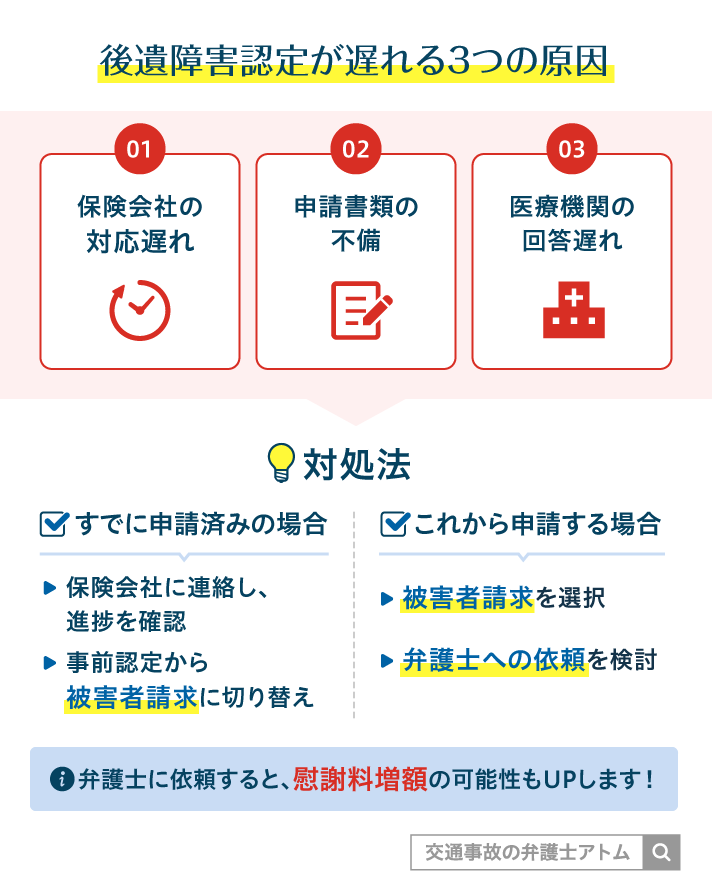

この流れのうち、後遺障害認定が遅くなる理由は、大まかにいうと保険会社と医師にある可能性が考えられます。

具体的には「保険会社から審査機関への書類提出が遅れている」「提出書類に不備があると余計な時間を食う」「医療照会に対する医師の対応が遅れている」という理由で、後遺障害認定の結果が出るまで時間がかかるのです。

後遺障害認定が遅くなる理由についてそれぞれ詳しくみていきましょう。

保険会社から審査機関への書類提出が遅れている

後遺障害認定が遅くなる理由として、保険会社から審査機関への書類提出が遅れている可能性が考えられます。

後遺障害認定では、審査機関に提出する書類を、いったん相手方の任意保険会社または自賠責保険会社に仲介する必要があります。

しかし、保険会社の仕事は、後遺障害認定の仲介だけではありません。

保険会社の担当者はさまざまな業務を抱えているため、審査機関への書類提出が後回しになってしまうことがあるのです。

とくに、相手方の任意保険会社を介する「事前認定」では、ほぼすべての書類を任意保険会社側が用意してくれます。そのため、事前認定ではなおさら、審査機関への書類提出が遅れやすいと考えられます。

※相手方の自賠責保険会社を介する「被害者請求」では、必要書類をすべて被害者側で用意する

事前認定と被害者請求を詳しく知りたい:交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類

提出書類に不備があると余計な時間を食う

後遺障害認定が遅い理由として、提出書類に不備がある可能性も考えられます。

後遺障害認定の審査は、基本的に提出書類のみを見ておこなわれます。

そのため、提出書類だけだと後遺症の存在・程度や、交通事故と後遺症の関連性がわかりづらく、審査に支障をきたす場合があります。そうすると、審査機関から再検査を受けるように依頼されることがあるのです。

被害者が検査を受けに病院に赴くまでの時間、検査結果が出るまでの時間、検査結果が審査機関に届くまでの時間を合計した期間は審査がストップしてしまうので、その分余計な時間を食って、認定が遅くなってしまいます。

とくに事前認定では、最低限の種類・内容の書類しか審査機関に提出しないこともあって、審査機関から再検査の依頼が来ることがあります。もっとも、再検査の依頼が必ず来るともいえないので、十分な資料を示せない事前認定では、適切な結果が得られない可能性も高くなるでしょう。

審査対策が不十分だと再審査が必要になることもある

後遺障害認定の審査対策が不十分だった場合、審査に時間がかかるだけでなく、適切な結果を得られない可能性もあります。ただし、適切な結果を得られなくても、異議申立てという手続きをとれば再審査を受けることが可能です。

後遺障害認定の結果は後遺障害慰謝料・逸失利益の請求可否や金額を左右します。そのため、結果に納得できない場合は異議申し立てを検討してみるべきです。

もっとも、異議申し立てをする場合、後遺障害認定終了までにさらに長い期間と労力がかかってしまう点には注意してください。

納得いかない結果が返ってきたら:後遺障害認定されない理由と厳しい認定率…非該当から異議申し立てで逆転を目指す方法

医療照会に対する医師の対応が遅れている

後遺障害認定の審査でおこなわれる医療照会が、認定の遅れにつながっている可能性もあります。

医療照会

後遺症の症状や所見について、審査機関が医師に書面で問い合わせをすること。

高次脳機能障害や脊髄に関する障害などの認定審査では必ずおこなわれる。

提出書類のみでは等級を判断しかねる場合や、異議申し立てによる再審査でもおこなわれることがある。

医療照会で医師からの返答が遅れていると、その間、審査は進みません。

よって、医師からの医療照会の返答待ちにより、後遺障害認定が遅れている可能性もあるのです。

後遺障害認定の結果が出るまでが遅い時の対処法

後遺障害認定が遅い時にとるべき対処法を2つ紹介します。対処法を試してみたからといって、必ず認定が早まるともいえませんが、試してみる価値もあるでしょう。

(1)保険会社に連絡して申請状況を確認する

後遺障害認定が遅い場合、まずは書類を提出した保険会社に、申請手続きが済んでいるかどうか確認してみてください。

審査機関への書類提出が遅れていた場合、連絡を機に早急に対応してもらえる可能性があります。

ただし、すでに書類が審査機関に渡っている場合は、それ以上保険会社に何かしらの対応をしてもらうことはできません。審査の終了を待ちましょう。

保険会社にはいつ確認の連絡を入れる?

保険会社に書類を提出してから2ヶ月以上何ら連絡が来ないような場合は、保険会社の担当者に問い合わせをするのがよいでしょう。

傾向として週明けの月曜日は土日の間にたまった業務で担当者が多忙になっていることも多いです。

より真剣に現状を理解してもらうためには水曜日以降などに連絡をするのが効果的かもしれません。

(2)事前認定から被害者請求に切替える

事前認定で後遺障害認定の申請をしたものの、保険会社内で書類がストップしているという場合は、被害者請求への切り替えも検討してみましょう。

このまま相手方の任意保険会社が書類を用意して提出するのを待つよりも、被害者請求に切替えて自分で書類を用意した方が、早く手続きが済む可能性があります。

ただし、被害者請求に切替えても、提出書類に不備があると差戻しによりかえって申請完了までに時間がかかることも考えられます。

また、的確な認定対策ができていないと異議申し立てによる再審査が必要になる可能性もあるので、被害者請求に切替える際は、一度弁護士にご相談ください。

【注意点】後遺障害認定が遅いと困ること

後遺障害認定が遅いと、結果を知るのが遅くなるだけではありません。他にも、主に以下の点で困る可能性が出てきます。

- 時効の問題に直面しやすく賠償請求を急ぐ必要がある

- 示談金の受け取りが遅れ生活に影響する

後遺障害認定の遅さがどのように影響して困るのか、それぞれみていきましょう。

時効の問題に直面しやすく賠償請求を急ぐ必要がある

「損害賠償請求権の消滅時効」とは、加害者に対して損害賠償請求をする権利が消滅する時効のことです。

時効が過ぎてしまうと、慰謝料や賠償金をもらえなくなってしまいます。

この時効は、後遺障害認定の結果を待っている時点ですでに進行しています。

損害賠償請求権の消滅時効

| 傷害分の時効 | 事故翌日から5年 |

| 後遺障害分の時効 | 症状固定翌日から5年 |

つまり、後遺障害認定が遅くなればなるほど、示談交渉のために残された時間が短くなってしまうのです。後遺障害認定が遅い場合は、時効までの残り時間を確認して、適切な準備をしておく必要があります。

後遺障害認定が遅くなり、損害賠償請求権の消滅時効が迫っている場合は、次のような対策を取りましょう。

消滅時効が迫っている場合の対策

- 時効の成立を延長させる手続きをとる

- 示談が速やかに成立するよう対策を練る

時効の成立延長について詳しくは『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』の記事で説明しています。

示談交渉については、一度弁護士に相談しておくのがおすすめです。

示談交渉にどれくらいの期間がかかりそうか、早期成立のためにどんな対策を取るべきかは、事故状況や加害者側の姿勢によっても変わってくるからです。

▼相手方は低い示談金額を提示してくることが多いです。スムーズに増額させて示談金を受け取るための準備は弁護士にお任せください。

あわせて読みたい関連記事:人身事故は弁護士に任せて時短と増額|弁護士選びと費用倒れの避け方

示談金の受け取りが遅れ生活に影響する

後遺障害認定が遅くなっている場合、示談金の受け取りが遅くなってしまいます。示談交渉は基本的に、後遺障害認定が終わらなければ始められないからです。

交通事故で後遺障害が残ると、仕事を休んだり辞めたりすることになり、収入が減ってしまうことになるでしょう。示談金は示談成立後に支払われるものなので、後遺障害認定が遅くなればなるほど、収入が減った状態が続いて生活に影響してしまうのです。

しかし、次のような方法をとれば、示談成立前でもまとまったお金を早く受け取ることができます。

お金を早く受け取る方法

- 被害者請求で相手方の自賠責保険会社に、示談金の一部を請求する

- 内払い金や仮渡金として、相手方の任意保険会社に一定の金額を請求する

- 自身が加入している保険に保険金請求をする

どの方法をとるのがベストかわからない、各種手続きの方法がわからないという場合は、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話やLINEによる無料相談をおこなっております。アトムの弁護士による無料相談の特徴については「交通事故の無料相談」のページもご確認ください。

もっと詳しく

後遺障害申請認定の期間を最短にする方法

後遺障害認定の期間を最短とするためにおすすめの方法は「被害者請求」と「弁護士への依頼」です。

(1)被害者請求の方法で申請を行う

これから後遺障害を申請する方で、認定期間を短くしたいのであれば、被害者請求での申請がおすすめです。

被害者請求とは

相手方の自賠責保険会社を介して後遺障害認定の申請をする方法。

必要書類はすべて被害者が自分で用意する。

被害者請求なら、以下の点から後遺障害認定の長期化対策ができます。

- 被害者側ですべての書類を用意するため、保険会社内で提出書類がストップしにくい

- 被害者側ですべての書類を用意するため、審査対策をしやすい

それぞれについて詳しく解説していきます。

保険会社内で提出書類がストップしにくい

後遺障害認定が遅くなる理由のひとつに、「保険会社から審査機関への書類提出が遅れている」というものがありました。

とくに事前認定では相手方の任意保険会社側に多くの書類を用意してもらうため、保険会社内で書類がストップしやすいと考えられます。

この点、被害者請求なら、必要書類を被害者がすべてそろえたうえで相手方の自賠責保険会社に提出します。

自賠責保険会社側にかかる手間が少なくなるため、スムーズに審査機関に書類が渡りやすいと考えられるのです。

審査対策もしやすい

被害者請求では、すべての書類を被害者自身で用意するため、提出書類をブラッシュアップしたり、追加書類を添付したりしやすいです。

よって、審査対策を十分にすることができるため、認定審査が早く終わる可能性があります。

納得のいく結果が得られやすく、異議申し立てに時間を取られずに済みやすい点もポイントです。

被害者請求の具体的な方法やポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

被害者請求でスムーズな後遺障害認定をするためのヒント

ただし、具体的な審査対策は後遺症の種類や程度によっても違ってくるため、一度弁護士にもアドバイスを聞いてみることがおすすめです。

▼専門知識や過去の認定事例をもとに、実情に即した審査対策を考えていきましょう。

(2)弁護士依頼に依頼する

後遺障害申請の経験が豊富な弁護士なら手続きに慣れています。こういった弁護士に依頼すれば、後遺障害の準備をスムーズに進めてくれるので、後遺障害認定までの期間短縮が期待できるのです。

さらに、弁護士に依頼すれば、面倒な被害者請求の手続きを任せられるので、負担が軽くなるでしょう。

また、後遺症の内容によっては障害の程度が明らかで、事前認定でも十分に認定が見込める場合もあります。わざわざ被害者請求を選択する必要がないケースの見極めも、弁護士に任せてみましょう。

後遺障害の認定期間にお悩みなら弁護士に相談

後遺障害認定がすでに長引いている方も、認定が遅くなりそうでこれからの後遺障害申請が不安な方も、弁護士に一度相談してください。無料相談の機会をうまくつかって、弁護士にアドバイスをもらいましょう。

弁護士相談で認定期間の短縮やそのほかのメリットあり

弁護士に相談・依頼すると、弁護士が後遺障害認定を速やかに行ってくれるようサポートしてくれるため、早期に認定を受けられる可能性が高まります。

その結果、時効成立の心配がなくなったり、示談金が受け取れないことによる生活の不安を回避することができるでしょう。

また、弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットも期待できます。

- 示談金額の増額

- 示談交渉を弁護士に行ってもらうことによる負担の軽減

- 示談金請求に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる

無料で気軽に弁護士相談をはじめよう

アトム法律事務所では、無料電話・LINE相談をおこなっています。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、後遺障害の認定だけでなく、交通事故に関する法律問題全般を相談することが可能です。

ご依頼まで進んだ場合は、以下の形で弁護士費用の負担を軽減できます。

- 弁護士費用特約が使える場合

- ご加入の保険会社に弁護士費用を負担してもらえるため、費用を気にせず弁護士に依頼できます。

- 弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士は自由に選べます。

- 弁護士費用特約が使えない場合

- 初期費用である着手金が、基本的に無料となります。

- すぐに大きなお金を用意できなくても、安心してご依頼いただけます。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでも気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了