素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】

この記事でわかること

交通事故の損害賠償金は、「素因減額(そいんげんがく)」によって減らされることがあります。

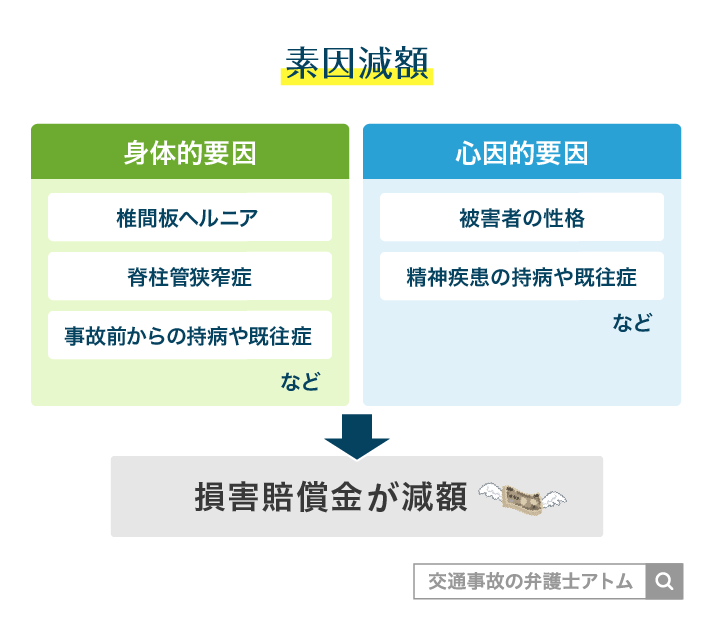

素因減額とは、被害者が有していた既往症などの身体的要因、または心因的要因が損害の発生や拡大に寄与している場合に、損害賠償額を減額するという考え方です。

この記事では、具体的に素因減額とはなにか、どのような場合に素因減額が適用されるのかを解説します。

加害者側が素因減額を主張してきた時の対処法も解説しますので、参考にしてみてください。

目次

素因減額とは?

素因減額とは、被害者側が事故前から持っていた身体的、あるいは心因的な要素(素因)が交通事故の発生やケガの悪化に影響した場合に、その影響分だけ損害賠償金を減額することです。

身体的な要素による素因減額を「身体的素因減額」、心因的な要素による素因減額を「心因的素因減額」といいます。

それぞれについて、詳しく見てみましょう。

(1)身体的素因減額

身体的素因減額とは、被害者の身体的要因(疾患など)が、交通事故の損害の発生・拡大に寄与した場合に、その影響分を賠償金から減額することです。

たとえば、被害者が交通事故で腰痛になったとしても、もともと腰痛持ちだったのであれば、その腰痛は100%交通事故が原因で発生したとは言えません。

腰痛の原因はもともと被害者側にもあったのに、腰痛に関する治療費の全額を加害者側に請求するのは公平ではありません。そのため、身体的素因減額によって賠償金が減額されるのです。

ほかにも、以下のような身体的要因が、素因減額の対象となることがあります。

素因減額されやすい疾患

- 椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

- 後縦靱帯骨化症

- 別の事故での後遺障害

- その他、事故前からの持病や既往症

ただし、「肥満」「首が長い」などの身体的特徴は、極端なものでない限り基本的には身体的素因減額の対象にはなりません。

また、加齢による要素も、身体的素因減額の対象外です。

身体的素因減額については、過去の裁判でも以下のように判断されています。

被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。

最判平成4年6月25日

(2)心因的素因減額

心因的素因減額とは、被害者の精神的要因(性格・気質など)が損害の発生・拡大に寄与した場合に、その影響分に応じて損害賠償金を減額することです。

たとえば、被害者が人一倍痛みに敏感で、一般的な人ならケガは完治したと判断するところ、自覚症状を訴え続けて治療期間が長期化したとしましょう。

この場合、長引いた分の治療費や慰謝料まで加害者側が負担するのは公平とは言えません。したがって、心因的素因減額が適用され、損害賠償金が減額されます。

心因的素因減額の対象になりやすいものとしては、以下のような性質が挙げられます。

素因減額されやすい心因的要素

- 被害者の性格

人一倍痛みに敏感であるがために、治療期間が長くなった、など - 自発的意識の欠如

被害者の治療に対する意欲が低いために治療に時間がかかった、など - 賠償神経症

より多くの賠償金を得たいという気持ちから、実際よりもケガの症状を重く感じている、など - 精神疾患の持病や既往症

うつ病やPTSDなど

ただし、性格などが被害者の個性の範囲として認められる程度である場合は、素因減額されません。

また、心因的素因減額を適用しなければ不公平が生じるとは言えない場合も、素因減額はされないでしょう。

心因的素因減額については、過去の裁判でも以下のように判断されています。

身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。

最判昭和63年4月21日

過失相殺や損益相殺との違い

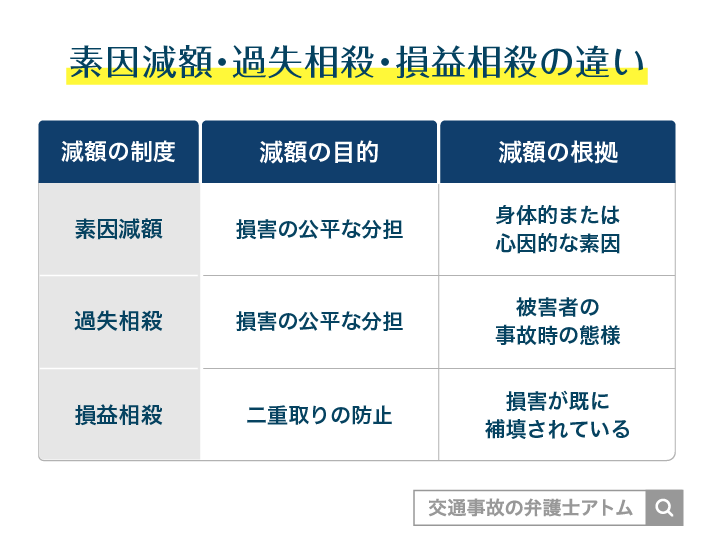

交通事故被害者が受け取れる損害賠償金を減額する制度としては、素因減額のほかにも「過失相殺」や「損益相殺」などがあります。

以下では、それぞれの制度の概要や、素因減額との違いを解説します。

過失相殺

過失相殺とは、自身についた過失割合分、受け取れる損害賠償金が減額される制度のことをいいます。

「加害者が損害を全額負担するのは不公平だから、減額する」という点は同じですが、何を理由に不公平が生じるかが違います。

- 素因減額

被害者側にも事故の被害拡大に影響する身体的・心因的要因があるのに、加害者が損害を全額負担するのは不公平。だから減額する。 - 過失相殺

被害者側にも事故が起きた責任・原因があるのに、加害者が損害を全額負担するのは不公平。だから減額する。

過失相殺の詳しい内容については『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』の記事で知ることができます。

損益相殺

損益相殺とは、交通事故が原因で被害者が何らかの利益を得た場合に、その利益を賠償額から控除する制度のことをいいます。

減額の目的は、損害賠償金の二重取りの防止です。

例えば、労災保険から受け取れる療養補償給付は、治療費の補償として受け取れます。(事故が労災事故と認定された場合)

それにもかかわらず、加害者からも損害賠償金として治療費を受け取ると二重取りになるため、損益相殺が適用されます。

- 素因減額

被害者側にも事故の被害拡大に影響する身体的・心因的要因があるのに、加害者が損害を全額負担するのは不公平。だから減額する。 - 損益相殺

すでに受け取った金銭と、目的を同じくする金銭を受け取るのは過剰。だから減額(相殺)する。

なお、交通事故が原因で得られた利益であっても、その利益が損害の補填を目的としたものでない(例:死亡事故の生命保険金)場合には、損益相殺の対象にはなりません。

素因減額されるとどうなる?計算方法

素因減額の計算方法

素因減額が適用された場合、適用後の賠償金は「損害額×(100%-素因の影響度)」で計算されるのが基本です。

たとえば、損害賠償金が100万円と認定された事故で、そのうち被害者のヘルニアの既往症が20%影響していると考えられる場合、損害賠償金は100万円✕(100%-20%)=80万円となります。

何%影響しているか、という割合については共通の基準がなく、個々の事案によって個別に決定されます。

素因減額と過失相殺がある場合の計算方法

素因減額と過失相殺の両方の問題がある場合は、先に素因減額が適用され、素因減額後の金額に対して過失相殺が適用されます。

損害額が500万円、素因減額30%、過失割合10%の場合を想定した計算例は、次のとおりです。

- 損害額について、素因減額が適用される

500万円✕(100%-30%)=350万円 - 素因減額された損害額350万円に対して、過失相殺が適用される。

350万円✕(100%-10%)=315万円

なお、素因減額がなされなかったとしたら、被害者は500万円✕(100%-10%)=450万円を受け取れていたはずです。

素因減額がなされるかどうかは、最終的な示談金の額に大きく影響してきます。

加害者側が素因減額を主張してくるケース

素因減額が適用されるかどうかは、主に以下の3点から判断されます。

- 事故車両の損壊状態などの事故態様

- 交通事故によって負ったケガの平均治療期間

- 疾患等が記録として確認できるか

上記の点から被害者の身体的・心因的要因が交通事故の損害に影響していると判断されると、加害者側は素因減額を主張してくるでしょう。

さらに、被害者が高齢の場合も、素因減額を主張されやすいです。具体的に解説します。

(1)事故様態に対して被害が大きい

交通事故の規模や事故車両の損壊状態などと照らし合わせたときに、被害者のケガが重すぎる、治療期間が長すぎると判断されると、加害者側が素因減額を主張してくる可能性が高くなります。

例えば、以下のように考えられるからです。

- ごく軽微な事故なのにこんなに重い腰痛が発生したのは、もともと一定の腰痛があったからでは

- 車の損傷が軽く全治1週間程度で済みそうな事故なのに3ヶ月も通院したのは、被害者が痛みに敏感すぎるからでは

(2)負ったケガに対して治療期間が長い

ケガの内容から通常考えられる治療期間を大きく超過している場合も、加害者側から素因減額を主張されやすくなります。

以下のように考えられるからです。

- 軽い打撲なのに3ヶ月も通院したのは、被害者が症状に敏感すぎたからでは

- 当初は全治3ヶ月と見られていたのに半年間の通院になったのは、被害者がきちんと通院や服薬などをせず治りが遅くなったからでは

なお、交通事故でよくある打撲・むちうち・骨折は、それぞれ打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月が治療期間の目安と言われています。

例えば骨折でも部位や骨折の種類によって治療期間が変わるように、一概に「〇ヶ月の治療期間が妥当」とは言えません。

しかし、とくにむちうちは治療期間が3ヶ月経つと、加害者側から「もう治る頃では?」と思われる傾向にあるでしょう。

(3)既往症が診断書に書かれている

交通事故にあって通院した病院の診断書に「腰痛の既往症あり」「通院歴あり」などと書かれていると、加害者側が素因減額を主張してくることがあります。

特に、交通事故による受傷部位と同じ部位に既往症がある場合は、素因減額を主張されやすいでしょう。

診断書に既往症を書かないように、と患者や弁護士から依頼することは基本的にできません。

(3)被害者が高齢者である

被害者が高齢である場合、腰痛などの症状が元からあることが多く、事故相手が素因減額を主張しやすいと言えます。

しかし、老化による通常の範囲の症状は素因減額の対象にはならないので、加害者側の主張を鵜呑みにしないようにしましょう。

たとえば、骨密度は加齢により減少していくことが通常であるため、骨粗鬆症を理由とする素因減額は高齢者ほど素因減額されにくい傾向にあります。

素因減額を立証するのは加害者!想定される立証内容は?

素因減額が適用されるかどうかは、基本的にはまず示談交渉で話し合われます。

この際、「事故の損害に影響する身体的・心因的素因はあった」と立証する責任は加害者側にあります。被害者側は、加害者の立証内容に反論していくことになります。

加害者側は、主に以下の点から素因減額を立証しようとしてくるでしょう。

【立証パターン(1)】

被害者が有していた疾患により、本来よりも事故により生じたケガが悪化した

加害者側の主張例

- 数日で治りそうなねん挫の治療が長引いたのは、もともと該当箇所をよくねん挫していて癖になっていたからではないか?

- 通常なら軽傷で済んだはずのむちうちが重傷化したのは、被害者がもともとヘルニアだったからだ。

【立証パターン(2)】

被害者の精神的特性により、ケガの完治まで通常よりも期間がかかった

加害者側の主張例

- このケガで事故後3カ月たっても痛みを感じるとは考えにくい。それにもかかわらず痛みを訴え治療を続けたのは、被害者が痛みに敏感だっただけではないか?

- 被害者の通院頻度が適切なら、もっと短い通院期間で済んだのではないか?

【立証パターン(3)】

疾患や精神的特性による影響を考慮すると、公平性の観点から損害賠償金を減額するべき

加害者側の主張例

- 素因がなかったなら100万円で済んだ賠償金が、素因によって被害が拡大したことで150万円に膨らんだ。これをすべて加害者が負担するのは不公平だ。

加害者が素因減額を主張してきたら?立証を覆す方法

加害者が素因減額を主張してきた場合、被害者側としては以下の対応策が考えられます。

- 疾患と事故の被害とは無関係だと主張する

- 疾患は素因減額の対象になるものではないと主張する

- 治療期間の正当性を主張する

- 類似する判例を提示する

上記の対応によって、素因減額が適用されなくなったり、適用されたとしても減額幅が小さくなったりする可能性があるでしょう。

それぞれについて解説します。

疾患と事故の被害とは無関係だと主張する

たとえ既往症があったとしても、事故の被害に影響していないのであれば素因減額は適用されません。

一見すると事故のケガと関連しているように見える既往症でも、厳密に見ると関係していない場合や、被害拡大にそれほど影響があるとは言えない場合もあります。

例えば以下のような場合は、事故の損害に影響するほどの疾患とは言えないと主張できる可能性があるでしょう。

- 事故前のMRI画像からヘルニアがあったことは確認できるが、自覚症状や日常生活への影響はなかった

- 事故前からデスクワークなどで軽い肩こりがあった

医師に相談のうえ、検査結果や意見書などを提示して、既往症と事故の損害とは関係ないことを主張しましょう。

疾患は素因減額の対象になるものではないと主張する

事故の損害に影響する素因があっても、それが単なる身体的特徴や老化に由来するものであれば、素因減額の対象とはなりません。

単なる身体的特徴とは?

素因減額の対象にならない身体的特徴としては、肥満体形や首が長く頚椎が人より不安定などがあります。

その特徴があるがゆえに、普段から慎重な生活が求められるような極端な身体的特徴でない限り、素因減額の疾患にはあたりません。

負担の生活に支障のない身体的特徴であることを主張しましょう。

なお、単なる身体的特徴では素因減額は認められないということは、以下の判例でも言及されています。

被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。

最判平成8年10月29日

老化に由来する身体的素因とは

老化に由来する身体的素因としては、ヘルニアや脊柱管狭窄症、骨粗しょう症などが挙げられます。

たとえば、実際にヘルニアや脊柱管狭窄がケガの悪化に影響していたとしても、老化による現象と認められれば身体的素因減額の対象にはならない可能性があります。

こうした疾患が老化によるものと認められるかどうかは、被害者の年齢や通院歴などから判断されます。

示談交渉の際には、医師による意見書、通院歴に関する資料、CTやMRIの画像所見、過去の判例などを提示しましょう。

治療期間や通院頻度の正当性を主張する

「被害者自身の問題で通院頻度が低くなり、治療期間が延びた」「被害者が症状に敏感なせいで治療期間が長くなった」などとして素因減額を主張された場合は、通院期間の正当性を主張しましょう。

交通事故によるケガの治療では、医師の指示によって通院期間が長くなったり、通院頻度が低くなったりすることもあります。

実際に治療に対して消極的な気持ちがあったか否かにかかわらず、治療期間・通院頻度に医学的根拠があるなら、素因減額の対象にはなりません。

以下の点を主張し、通院期間や通院頻度の正当性を証明しましょう。

- 医師の指示通りに通院していたことを示す、医師の意見書を用意する

- 症状が日常生活や仕事に及ぼしていた影響や各種検査結果などを提示し、被害者の感じ方の問題ではなく、実際に症状が治療後期まで続いていたことを主張する

類似する判例を提示する

過去の類似する判例を示し、「この疾患では素因減額されない」「この程度の疾患でこれだけ大きな減額は不当だ」などと主張するのも1つの手です。

素因減額によってどれくらいの金額が減額されるのか、明確な決まりはありません。このことを利用して、加害者側は必要以上に大幅な減額を主張してくる可能性があります。

医師による意見書、CTやMRIの画像所見、被害者の陳述書なども合わせて提示するとよいでしょう。

ただし、判例については加害者側の保険会社のほうが知識が豊富であり、「今回の事案とは違う」「判例の解釈が間違っている」などと反論される可能性があります。

事前に弁護士にも相談しておくことがおすすめです。

素因減額の適用が争われた実際の裁判例

素因減額が認められた裁判例(20%~80%減額)

続いて、実際に身体的素因減額が適用された裁判例を、減額の割合別に紹介します。

糖尿病による素因減額80%

Aが重篤な糖尿病に罹患しており、視神経内血管に糖尿病による障害が存在していたために、最終的に左眼失明にまで至ったものであり、既往症が左眼失明に寄与した割合は5割とするのが相当である。(略)右足膝下切断は、糖尿病の合併症である閉塞性動脈硬化症の増悪を原因とする上、本件事故によって(略)糖尿病が増悪し、右足の人差し指に壊疽を発症したものであり、既往症が右足膝下切断に寄与した割合は8割とするのが相当である。

東京高裁 平成30年(ネ)第1374号/平成30年(ネ)第1527号 平成30年7月17日判決

この判決は、交通事故によって高齢の被害者が左眼失明および右足の膝下切断に至った事案です。

裁判所は両後遺障害について事故との因果関係を認めつつも、被害者に重度の糖尿病という既往症があったことから、損害の一部に素因減額(左眼失明に50%、右足膝下切断に80%)を適用しました。

脊柱管狭窄症による素因減額40%

原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号

この判決では、脊柱管狭窄の既往症があったことから、40%の素因減額がされました。

動揺性肩関節による素因減額20%

原告が動揺性肩関節であったことが後遺障害の発生等の損害拡大に寄与していることは明らかである(略)本件事故に巻き込まれたために、現在の原告の後遺障害が発生するに至ったものであること、前記認定の事故態様からすれば事故自体が原告の左肩関節に与えた衝撃も相当強度のものであること、(略)によれば、(略)事故によって原告に生じた損害の八割を被告に負担させるのが公平というべきである。

大阪地裁 平成12年(ワ)第1287号 平成14年2月22日

この判決では、もともと被害者が動揺性肩関節という脱臼しやすい体質だったことについて、20%の素因減額がされました。

素因減額が認められなかった裁判例(素因減額なし)

さらに、素因減額が適用されなかった裁判例を紹介します。

椎間孔狭窄症・骨棘について素因減額されなかった例

原告のC四/五椎間板が狭小化していたことや、C四/五、五/六に骨棘が形成されていた(略)。しかしながら、原告に、本件事故前にこれらに起因する神経症状が出ていたと窺われる事情はなく、原告の年齢を考慮すると加齢性の変性としてこれらの所見は往々にして見られることであり、原告の上記所見が原告の年齢相応の通常人の程度を大きく逸脱すると認めるべき事情はなく、素因減額は相当でない。

京都地裁 平成24年(ワ)第1059号 平成24年11月28日判決

この判決では、事故前から被害者の頸椎・腰椎に異常が生じていたものの、年齢上通常ありうる範囲だとして素因減額は相当でないと判示しました。

精神科の通院歴が素因減額されなかった例

原告の精神症状は本件事故前には相当程度改善していたといえることや(略)本件事故によって非器質性精神障害並びに頸部痛及び腰部痛を負い(略)後遺障害が残存したとしても、これによる原告の損害が本件事故によって通常発生する程度ないし範囲を超えているとはいえない(略)原告に素因減額されるべきほどの心因的要因があることを認めるに足りる証拠もない。

東京地裁 平成27年(ワ)第20215号 平成29年7月18日判決

この判決では、事故被害者は精神科への通院歴があったものの事故当時には安定していたと判断し、事故をきっかけに非器質性精神障害を新たに発症したと認定し、素因減額を認めませんでした。

素因減額をせずとも不公平ではないとされた例

(略)原告の性格・器質などがうつ病の発症及び増悪に影響したことは否定できない。しかし,(略)本件事故との相当因果関係を認めた損害額について,原告の性格・器質等の寄与を理由に減額をせず,被告に損害額全部を賠償させるのが公平を失するということはできない。

東京地方裁判所 平成23年(ワ)第37519号 損害賠償請求事件 平成27年2月26日

この判決では、ケガの程度は軽微だったものの、抗不安薬の処方を継続的に受けていたという被害者の心因的素因により損害が拡大したことを否定していません。

しかし被害者が脳神経外科医で、事故のケガが職業生活を左右しかねないものだったことなどを考慮し、心因的素因減額を適用しなかったからといって、不公平が生じるとは言えないとして、心因的素因減額の適用が否定されました。

素因減額でお困りなら弁護士にご相談・依頼を

素因減額についてお困りなら、一度弁護士までご相談や依頼をおすすめします。

素因減額は示談交渉でもめやすいポイントである一方、過去の判例や専門知識に基づいて判断しなければならない難しい項目です。

加害者側の任意保険会社は被害者の知識不足を利用し、本来なら素因減額に当たらない要素について素因減額を主張してきたり、不当に大幅な減額を主張してきたりする可能性があります。

被害者は示談交渉経験や知識量の差から不利だと言わざるを得ないので、早めに弁護士に相談・依頼することが重要です。

また、素因減額以外に関する主張についても、弁護士であれば適切な主張をし、受け取れる損害賠償金を増額することが可能でしょう。

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。

無料相談予約の受付は24時間対応となっているので、いつでもお気軽にご連絡ください。

弁護士費用特約が使えるケースでは、自己負担なく弁護士に依頼できることがほとんどです。

弁護士費用特約の詳しい内容については『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事で知ることができます。

また、弁護士に相談するメリットは様々あります。詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』をご覧ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了