交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説

更新日:

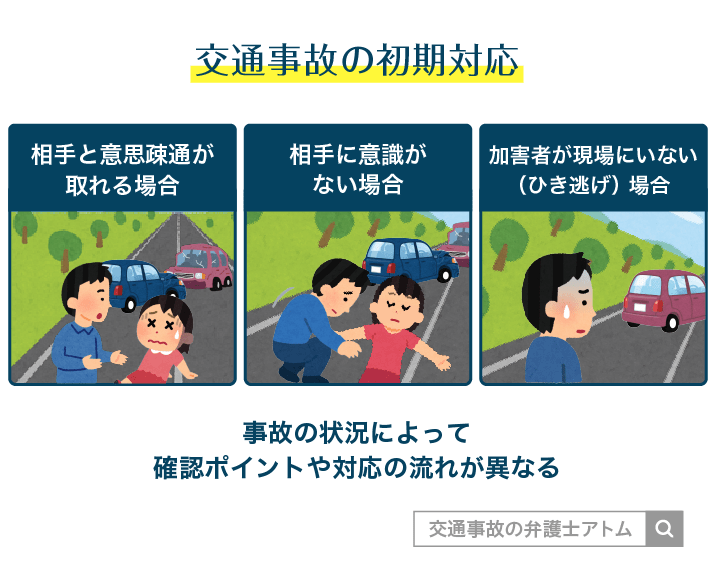

交通事故が起きた直後は、相手の状態や事故の状況によって「とるべき行動」が大きく変わります。

状況ごとに適切な初期対応が違うため、まずは自分のケースでは何をすべきかを素早く判断することが重要です。

さらに、初期対応の後に必要となる治療・後遺障害・示談交渉までの流れもまとめて解説しています。

事故後に「次に何をすればいいのか」を一通り把握できます。

状況に合った対応ができるよう、今すぐ必要なところから読み進めてください。

目次

交通事故を起こした・巻き込まれたときの対応と流れ【初期対応】

交通事故直後は判断力が落ちやすいため、まず「やるべきことの順番」を知っておくことが重要です。

ここでは状況別に、最低限おさえておくべき初期対応の流れを整理します。

救護や警察通報は道路交通法で義務づけられているため、落ち着いて順番に対応してください。

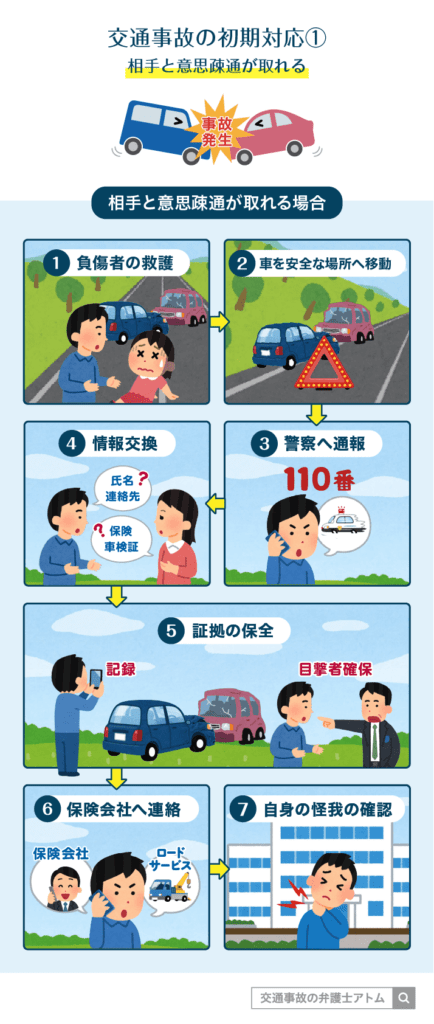

相手と意思疎通が取れる場合

相手と会話できる場合は、落ち着いて事故状況を確認し、二次被害を防ぎながら必要な情報を確保していきます。

示談交渉をその場で行うのは絶対に避け、手順に沿って行動しましょう。

(1)負傷者の救護(状況確認・必要に応じ119番)

交通事故では負傷者の救護が最優先であり、道路交通法でも義務づけられています。

落ち着いて意識や呼吸を確認し、必要に応じて119番通報してください。

首や頭部はむやみに動かすと症状が悪化するおそれがあるため、安全を確保しつつ救急隊の到着を待つことが重要です。

行動ステップ

- 意識・呼吸を確認する

- 必要であれば119番通報する

- むやみに動かさず安全を確保する

(2) 安全確保(二次被害の防止)

負傷者の救護後は事故現場の安全を確保します。

車両を放置すると二次事故の危険があるため、可能な範囲で安全な位置へ移動させます。

動かす前に現場の状況を写真・動画で記録しておくと、後の捜査に役立ちます。

行動ステップ

- 車を安全な場所へ移動する

- 移動前に現場を撮影しておく

- 発煙筒・停止板で後続車へ注意喚起する

(3)警察への通報(110番)

事故が発生した場合、軽微であっても警察への通報は義務です。

通報を怠ると罰則の対象になるほか、保険手続きに必要な「交通事故証明書」が取得できません。

相手に通報を止められても従わないようにしましょう。

行動ステップ

- 110番で事故を報告する

- 事故場所・負傷者の有無を伝える

- 事故証明取得のため必ず通報する

(4)相手(被害者)との情報交換

警察が到着するまでに、相手方の氏名・住所・連絡先・保険会社名などを確認し、メモや写真で残しておきます。

虚偽情報を防ぐため、その場で互いに電話をかけて番号を確認する方法も有効です。

車が他人名義の場合は、所有者の情報も後の手続きで必要になるため、可能な範囲で控えておくと安心です。

行動ステップ

- 氏名・住所・連絡先を確認する

- 保険会社名・契約番号を控える

- 免許証・車検証を写真で記録する

(5)現場の記録(目撃者確保含む)

事故直後は状況が変わりやすいため、スマートフォン等で現場を記録しておくことが重要です。

車の位置や損傷、信号や道路状況、ブレーキ痕などを写真・動画に残します。

目撃者がいれば連絡先を聞いておきましょう。

加害者の発言を録音したり、ドラレコデータを上書き前に保存することも後の立証に役立ちます。

行動ステップ

- 現場の写真・動画を撮影する

- 目撃者がいれば連絡先を確保する

- ドラレコデータを保存する

(6)保険会社への連絡

救急隊と警察の対応が落ち着いたら、自身の保険会社へ事故発生を報告します。

事故状況や相手の情報を正確に伝えましょう。

行動ステップ

- 保険会社へ早めに事故報告する

- 事故状況・相手情報を伝える

- 弁護士費用特約の有無を確認する

(7)ロードサービスの手配

車が自走できない場合はロードサービスやレッカーを手配します。

多くの保険にはロードサービスが付帯しているため、保険会社に相談すると費用を抑えられることがあります。

事故車を無理に動かすと捜査に影響するため、移動前に写真や動画で記録しておきましょう。安全を確保しながら搬送を進めてください。

行動ステップ

- レッカーやロードサービスを手配する

- 保険付帯のサービス利用を確認する

- 車両移動前に現場を撮影する

(8)自身の怪我の確認(必要に応じて受診)

事故直後はアドレナリンの影響で痛みに気づきにくいため、外見に異常がなくても早めに整形外科などの医療機関を受診することが大切です。

受診が遅れると事故との因果関係が証明しづらくなり、治療費や慰謝料の請求に不利になることがあります。

行動ステップ

- 事故直後の体調を必ず確認する

- 違和感がなくても受診する

- 診断書を取得しておく

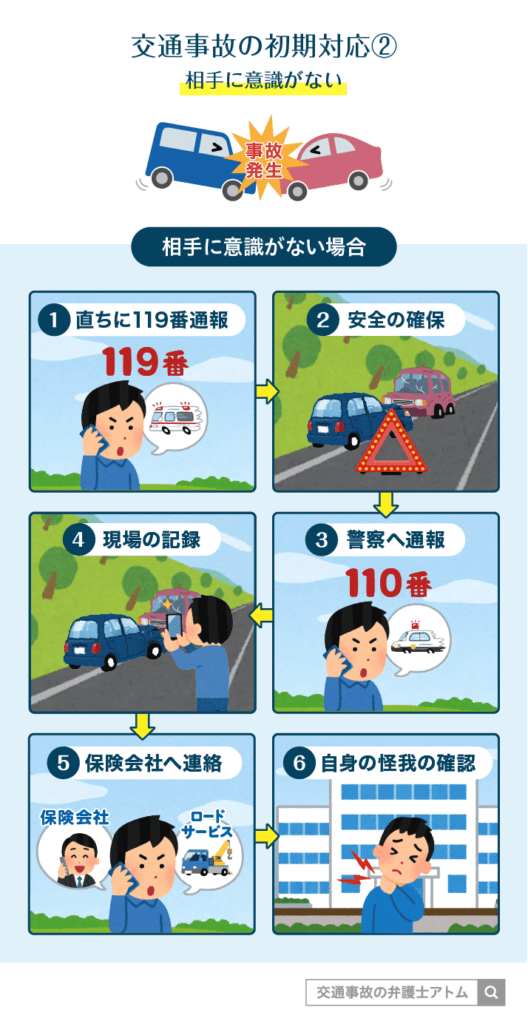

相手に意識がない場合

相手が反応しない場合は、人命救助が最優先となります。

救護義務にも関わるため、迷わず119番通報し、自分自身の安全にも十分注意しながら行動することが重要です。

(1)負傷者の救護(即時119番通報)

相手に意識がない場合は、救護義務に基づき即時119番通報が必要です。

迷ったり様子を見たりせず、救急車を呼び、救急隊の指示に従って行動してください。

首や頭部を動かすと症状が悪化するおそれがあるため、必要以上に触れず、安全を確保しながら救急隊の到着を待つことが重要です。

行動ステップ

- 直ちに119番通報する

- むやみに動かさず安全を確保する

- 救急隊の指示に従う

(2)安全確保(二次被害の防止)

救護と同時に、自分自身と負傷者の安全も守る必要があります。

交通量が多い場所では、ハザードや発煙筒・三角停止板で後続車に注意を促し、周囲の危険を避けつつ救護の妨げにならない範囲で安全を確保しましょう。

行動ステップ

- ハザードを点灯する

- 発煙筒・停止板で後続車へ注意喚起

- 周囲の危険を確認し安全を確保する

(3)警察への通報(110番)

119番とあわせて、事故発生を正確に記録してもらうために警察への通報も必要です。

意識不明の事故は重大事故として扱われるため、状況を落ち着いて伝え、警察が到着するまで無理に動かさず現場を保持しましょう。

行動ステップ

- 110番で事故を報告する

- 相手が意識不明であることを伝える

- 警察到着まで現場を保持する

(4)現場の記録(救護の妨げにならない範囲で)

救護が最優先ですが、記録を残すことも後の事故処理に役立ちます。

可能な範囲で、車両の位置、衝突状況、道路状況などを写真・動画で記録しましょう。

救護を妨げる行為は避けつつ、記録できるタイミングがあれば確保します。

目撃者がいれば連絡先を聞いておくと立証に有効です。

行動ステップ

- 救護を優先しつつ、可能なら写真・動画を撮る

- 車両位置・道路状況を記録する

- 目撃者がいれば連絡先を聞く

(5)保険会社への連絡

救急隊と警察の対応が落ち着いたら、自身の保険会社へ事故発生を報告します。

相手が意識不明の場合、事故状況の説明が特に重要となるため、落ち着いて事実を伝えましょう。

行動ステップ

- 保険会社へ事故を報告する

- 状況を正確に説明する

- 弁護士費用特約の有無を確認する

(6)ロードサービスの手配

事故車が自走不能な場合は、ロードサービスの利用を検討します。

多くの保険にはレッカーサービスが付帯しているため、保険会社に相談するとスムーズです。

現場の状況を記録してから車両を移動することで、後の捜査に役立ちます。

行動ステップ

- レッカー・ロードサービスを依頼する

- 保険会社へ付帯サービスを確認する

- 車両移動前に現場の記録を残す

(7)自身の怪我の確認(必要に応じ受診)

相手の救護を優先するあまり、自分の怪我に気づかないケースがあります。

事故直後は痛みを感じにくいため、救護後に必ず自身の体調も確認してください。

受診が遅れると事故との因果関係が証明しづらくなり、補償に不利になることがあります。

行動ステップ

- 自身の体調を確認する

- 違和感がなくても受診する

- 診断書を取得する

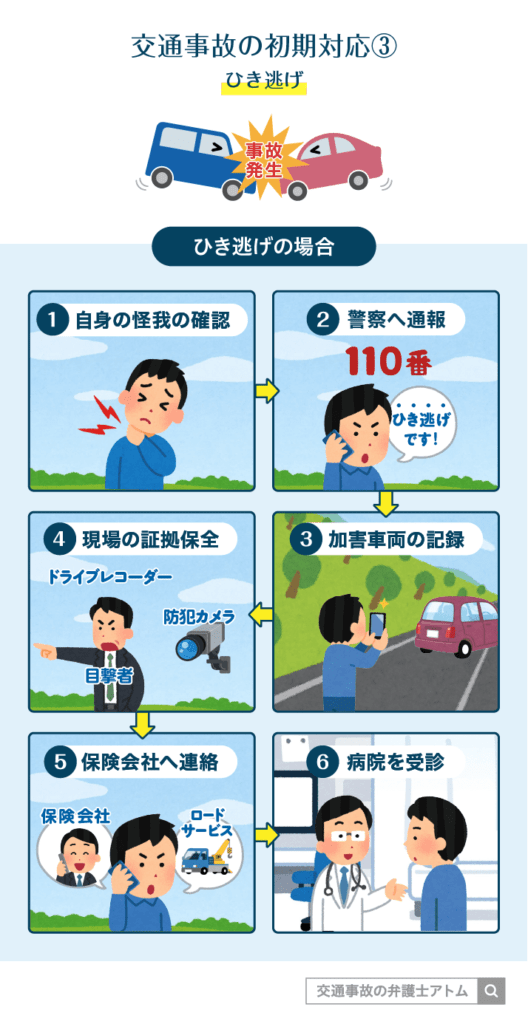

加害者が現場にいない、ひき逃げの場合

ひき逃げ事故では、パニックになりやすいですが、まず身の安全を確保することが最重要です。

加害車両を追いかける必要はなく、警察と保険会社へ正しく情報を伝えることが被害回復につながります。

冷静に状況を確認し、必要な手続きを進めましょう。

(1)自身の安全確保と怪我の確認(必要に応じ119番)

ひき逃げ直後はまず安全な場所へ避難し、自分の状態を確認します。

意識の異常や強い痛み、出血があれば119番へ通報してください。

症状がなくても事故直後は気づきにくいため、当日中に医療機関を受診することが大切です。

行動ステップ

- 安全な場所へ避難する

- 自身の怪我の有無を確認する

- 必要であれば119番通報する

- 当日中に受診する

(2)警察への通報(110番)

ひき逃げ事故では、加害車両が逃走した事実を110番で明確に伝えることが重要です。

車が逃走したことを伝え、車種や色、逃げた方向など覚えている範囲の情報を報告してください。

行動ステップ

- 110番で事故を通報する

- 「ひき逃げ」「当て逃げ」など、加害者が逃走したことを明確に伝える

- その場で把握できた特徴・逃走方向を警察へ伝える

(3)加害車両の情報の記憶・記録

ひき逃げ車両の追跡は危険なため絶対に行ってはいけません。

記憶が鮮明なうちに、警察へ伝えた内容も含めて詳細をメモに残すことが重要です。

行動ステップ

- 追跡しない(危険)

- ナンバー・色・車種をメモする

- 逃走方向など気づいた情報を記録する

(4)現場の証拠保全(ドラレコ・目撃者・防犯カメラ等)

ひき逃げでは証拠が特に重要です。

車両の損傷状況や現場の写真・動画を撮影し、ドライブレコーダーの映像は上書き前に必ず保存します。

近くに目撃者がいれば連絡先を聞き、防犯カメラが多い場所であれば位置をメモしておくと、捜査や立証に大きく役立ちます。

行動ステップ

- 現場の写真・動画を撮影する

- ドラレコ映像を保存する

- 目撃者や防犯カメラの有無を確認する

(5)自身の保険会社への連絡

加害者不明の事故であることを保険会社に伝え、今後の対応について指示を受けます。

特に人身傷害補償保険を利用する可能性があるため、契約内容の確認も必要です。

行動ステップ

- 保険会社へ事故を報告する

- 「加害者不明事故」と伝える

- 契約内容(人身傷害・弁護士特約)を確認する

(6)ロードサービスの手配

車が破損して動かない場合は、ロードサービスやレッカーを依頼します。

保険に付帯しているサービスを利用できる場合もあるため、保険会社に相談するとスムーズです。

移動前には車両の位置や損傷を記録しておくことで、後の捜査に役立ちます。

行動ステップ

- レッカー・ロードサービスを依頼する

- 保険付帯サービスを確認する

- 移動前に現場の記録を残す

(7)病院での受診(当日中)

ひき逃げ事故は衝撃が大きく、興奮状態で痛みを感じにくいため、外見に異常がなくても必ず当日中に受診することが重要です。

診断書があれば事故との因果関係を証明しやすく、治療費や慰謝料の請求にも有利になります。

軽い違和感も漏れなく医師に伝え、診察を受けましょう。

行動ステップ

- 当日中に受診する

- 違和感がなくても診察を受ける

- 診断書を取得する

交通事故現場で「してはいけない」対応とは?

事故の直後は、気が動転して誤った対応をしてしまいがちです。

しかし、その場の判断を誤ると、道路交通法違反や損害賠償の不利益につながる可能性もあります。

ここでは、事故現場で「絶対に避けるべきNG行動」と、代わりに「どう対応すべきか」を解説します。

万が一のときに冷静な対応ができるよう、事前にチェックしておきましょう。

その場で立ち去るのは絶対NG【軽微な事故でも通報必須】

交通事故が起きたら、たとえ軽い物損事故でもその場から立ち去ってはいけません。

加害者でも被害者でも、事故発生の報告は道路交通法上の義務です。

事故直後に「大したことないから…」と判断して立ち去った場合でも、報告義務違反で処罰される可能性があります。

道路交通法における報告義務(第72条)

交通事故が発生したら、運転者は速やかに警察へ通報する必要があります。

違反した場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されることもあります。

相手に「通報しなくていい」と言われても、それに従ってはいけません。

通報を怠ると、交通事故証明書が発行されず、保険や示談で不利になることもあります。

事故現場で示談はNG【理由とリスク】

交通事故の損害について、事故現場で示談をしてしまうのは非常に危険です。

一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。

また、事故直後はケガの症状や修理費などがはっきりわからないため、適正な賠償額を正確に判断できません。

現場示談のリスク

- あとで痛みが出ても補償されないおそれがある

- 車の修理費が高額になっても自己負担になる可能性

- 感情的なやりとりで不利な条件を飲んでしまうリスク

相手から「ここで終わらせましょう」「これで勘弁してください」と言われても、その場で合意しないことが大切です。

示談は、損害が確定したあとで冷静に条件を整理したうえで進めるようにしましょう。

現場示談のデメリットや、相手から示談を持ちかけられたときの対処法については、『軽い接触事故でもその場で示談(和解)をしてはいけない理由|交通事故後の正しい対応』の記事を参考にしてください。

事故後の手続きと対応の流れ【通院〜示談まで】

交通事故後の手続きは、治療・損害の確定・示談交渉と、状況に応じて進めるべき手続きが段階的に続きます。

まずは全体の流れを把握しておくことで、慌てずに必要な対応を進めやすくなり、後のトラブル防止にもつながります。

ここでは、被害者・加害者それぞれの立場から、事故後の手続きの流れをシンプルに整理して解説します。

【被害者】事故後の手続きと対応の流れ

被害者の場合、適切に治療を進めるだけでなく、症状固定後の後遺障害手続きや示談交渉など、補償の結果を左右する重要なステップが続きます。

どの段階で何をすべきかを理解しておくことが、適正な賠償を受けるための大きなポイントになります。

(1)通院開始〜症状固定までの対応と流れ

事故後は、医療機関で治療を受けながら経過を観察し、完治または症状固定と診断されるまで通院が続きます。

治療期間や通院頻度は慰謝料額や後遺障害等級の判断、示談の進め方にも関わるため、この段階の対応は非常に重要です。

- 病院で診察を受け、治療方針の説明を受ける

- 医師の指示に従って通院を続ける

- 必要に応じて、整骨院などを医師の管理下で併用する

- 症状の改善状況を確認しながら治療を継続する

- 完治または改善が止まった場合は医師の診断で「症状固定」となる

後の手続きに必要となる診断書は医師しか作成できないため、初診は必ず整骨院・整体ではなく病院を受診しましょう。

(2)後遺障害認定の審査から承認までの対応と流れ

症状固定後も痛み・しびれ・可動域制限などが残る場合は、後遺障害等級認定の手続きに進みます。

等級の有無で慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、事故後の手続きの中でも特に重要なステップです。

- 医師に「症状固定」と診断される

- 医師へ「後遺障害診断書」の作成を依頼する

- 診断書を加害者側の保険会社へ提出する

- 損害保険料率算出機構に書類が渡り、審査が行われる

- 審査後、結果が通知される

後遺障害の申請には専門的な判断や書類が必要になるため、詳しい手続きは『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』を確認しておくと安心です。

(3)示談交渉から示談成立までの対応と流れ

損害額が確定すると、加害者側保険会社との示談交渉が始まります。

加害者側の保険会社から示談案(賠償額)が提示され、それをもとに示談内容をすり合わせていくのが一般的な流れです。

- 保険会社から示談案(賠償額の提示)を受ける

- 内容に不明点があれば交渉・修正を求める

- 双方が合意する

- 示談書が作成され、署名・押印する

示談成立までの期間は、軽傷なら数週間〜数ヶ月、後遺障害がある場合は半年以上かかることもあります。

(4)示談成立、示談金・慰謝料の受取

示談交渉で合意に至った場合、「示談書」を取り交わすことで示談が正式に成立します。

示談書に署名・押印すると内容の撤回や再交渉は原則できないため、金額や記載事項に不明点があれば署名前に必ず確認しましょう。

交通事故で受け取る慰謝料や損害賠償金は原則として非課税ですが、例外的に確定申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。

関連記事

交通事故の慰謝料に税金はかかる?非課税の原則と確定申告の要否について解説

【加害者】事故後の手続きと対応の流れ

交通事故の加害者となった場合は、被害者とは異なる義務や手続きが発生します。

事故直後の対応に加えて、被害者への対応や保険会社との連携、さらに人身事故では行政処分や刑事手続きが進むこともあります。

こうした手続きを並行して進める必要があるため、事故後に加害者がとるべき流れを把握しておくことが重要です。

- 保険会社への報告と連携

- 警察捜査(実況見分・取調べ)への協力

- 被害者への謝罪・連絡の検討

- 加害者本人のケガの治療

- 行政処分(免許)への対応

- 弁護士への相談・サポート検討

より詳しい対応等については『交通事故加害者がすべき対応や責任は?裁判所の呼び出しはどうしたらいい?』で解説しています。

任意保険に加入していない場合に対応できること

任意保険に未加入で交通事故を起こした場合、示談交渉は全て自分で行わなければなりません。示談代行は任意保険のサービスだからです。

また自賠責保険(強制保険)は被害者への最低限の補償に適用されますが、それを超える損害については加害者自身が支払う必要があります。

任意保険に加入していない場合、加害者が自分で対応すべき点は以下の通りです。

- 自賠責保険で被害者に支払われる賠償内容の確認

- 自賠責で不足する損害について支払い方法を被害者と調整

- 被害者が政府保障事業を利用した場合の、自身への求償リスクの把握

- 専門家への相談や、第三者のサポートを検討

任意保険に未加入の場合は、示談交渉を含め自分で進める対応が多くなり、精神的・時間的な負担が大きくなることもあります。

判断に迷う場面では、制度や手続きについて第三者の意見を聞くことも一つの選択肢です。

弁護士への相談はいつ・なぜ必要?

通院や示談交渉の段階に入ると、「この対応で正しいのか不安」「保険会社とやりとりがうまくいかない」など、悩みを抱える方が多くなります。

そんなときに頼れるのが、交通事故の実務に詳しい弁護士です。

弁護士へ相談・依頼することで、損害賠償を正しく受け取るための対応ができるほか、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。

ここでは、弁護士に相談すべき理由やメリット、費用を抑える方法について解説します。

弁護士に相談・依頼するメリット・タイミング

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

主なメリット

- 通院中の対応や証拠の残し方などをアドバイスしてもらえる

- 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

- 保険会社とのやりとりや示談交渉を一任できる

特に示談交渉は、相場を知らないと損をするリスクが高い場面です。

弁護士がつくことで、交渉の主導権を握り、有利な条件で解決しやすくなります。

また、保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、個人で対応すると難しい部分も多いため、専門家に任せることで精神的な負担も大きく軽減されます。

弁護士に相談・依頼するおすすめのタイミングは、事故後、病院で診察を受け治療を開始した後です。

早めに相談することで幅広いアドバイス・サポートを受けられます。

詳しくは『交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?すぐ相談すべきケースも解説』の記事で確認可能です。

費用の心配は不要?弁護士費用特約とは

「弁護士に頼みたいけど、費用が心配…」という方も多いかもしれません。

しかし、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、相談料・依頼料ともに保険でまかなえるケースがほとんどです。

弁護士費用特約とは?

契約している自動車保険に付帯されている特約のひとつで、最大300万円程度までの弁護士費用(着手金、成功報酬など)を保険会社が負担してくれる制度です。

特約を使っても、保険の等級が下がることはありません。

詳しくは、関連記事『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。

アトム法律事務所なら安心して相談できる理由

弁護士への相談を検討している方に向けて、アトム法律事務所の特徴もご紹介します。

アトムの安心ポイント

- 相談無料

- 弁護士費用特約が使えない場合も着手金は原則無料

- 交通事故に強い弁護士が多数在籍

- LINEや電話で24時間受付しているから相談しやすい

どんな小さな不安でも、専門家に相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。

少しでも気になることがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

実際に、アトム法律事務所に寄せられる相談の多くが「通院中の不安」「示談の進め方」に関するもので、初期の段階で相談することで損失を防げたケースも数多くあります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了