どんな質問にもとても親切に、丁寧に対応して下さいました。

本当に助かりました。ありがとう御座います。

実況見分とは?交通事故での流れや注意点!呼び出し対応や過失割合への影響

更新日:

この記事でわかること

実況見分(じっきょうけんぶん)とは、事故現場に事故の当事者と警察官が立ち会い、事故発生時の状況を確認する任意捜査です。

実況見分の内容をまとめた実況見分調書は、正しい過失割合を算定し、適切な損害賠償金額を得るために重要なので、その点を踏まえて捜査協力することが重要です。

この記事を通して、実況見分の内容や流れ、注意点などを確認していきましょう。

目次

交通事故の実況見分とは?

交通事故の実況見分とは現場における事故状況確認の捜査

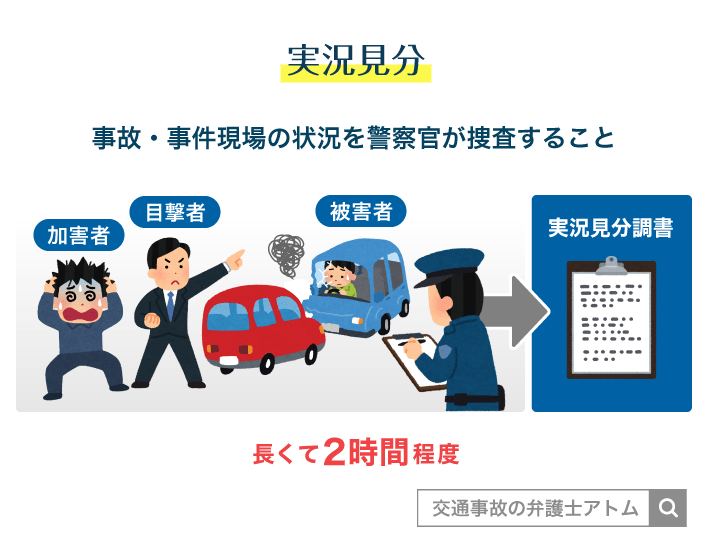

交通事故における「実況見分(じっきょうけんぶん)」とは、被害者・加害者・目撃者といった関係者の立会いのもと、事故・事件現場の状況を警察官が捜査することです。

事故直後は、当事者の言い分が食い違うことがよくあります。そのため、記憶が鮮明なうちに、客観的な事実を文字や図面として残しておく必要があるのです。

実況見分の目的と重要性

実況見分は、単なる形式的な現場確認ではありません。「刑事訴訟法」に根拠を有する、極めて厳格な手続きです。

警察が行う捜査には、大きく分けて「行政警察活動(交通整理など)」と「司法警察活動(犯罪捜査)」がありますが、実況見分は後者に当たります。

実況見分で話した内容や警察が記録した事実は「実況見分調書」という書類にまとめられ、のちの示談交渉や裁判で用いられることもあるものです。信頼性のある確定した事実として後から覆すことが非常に困難になるため、極めて重要な手続きといえます。

検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

刑事訴訟法第321条3項

事故現場の状況は時間と共に変化してしまうので、実況見分は事故直後におこなわれることが多いです。ただし、ケガなどで当事者の立ち会いが難しい場合は後日になることもあるでしょう。

原則として、交通事故なら人身事故の場合のみ実施され、タイヤ痕や路面状況、現場の視界を確認したり、事故車の損傷を確認したりします。

実況見分調書に記載される内容

実況見分調書には、以下の内容が記載されます。

- 実況見分の場所、日時

- 当事者の情報

- 車両情報

車種、登録番号、損傷状況など - 事故現場の状況

交通規制の有無、道路の形状、幅、勾配、路面状況、天候、視界など - 事故の状況

事故に至るまでの経緯、衝突地点、車両の停止位置、ブレーキ痕、スリップ痕など - 現場の見取り図と写真

主に事故現場の状況や事故の状況は、立ち会った被害者や加害者の証言も踏まえて捜査されるでしょう。

「最初に相手を確認した位置や危険を感じた位置はどのあたりか」「どのあたりからブレーキをかけ始めたか」など、事故時の状況を事前に思い出し整理しておくと安心です。

なお、実況見分調書については、犯罪捜査規範第104条により、以下のように定められています。

- 実況見分調書には、できる限り、図面及び写真を添付しなければならない。

- 写真をはり付けた部分には説明を付け加えるなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。

よって、実況見分には事故現場の車両の位置関係などが分かるような、簡易的な地図や写真も添付されることが多いです。

実況見分と現場検証の違いは?

実況見分と現場検証はいずれも、事故・事件現場を捜査するものですが、当事者の立ち合いが任意か強制かが違います。

実況見分は人身事故全般で実施されますが、令状はないため協力は任意です。

一方、現場検証がおこなわれるのは人身事故の中でも事件性があるケースで、裁判所の令状にもとづいて強制的に実施されます。

例えばひき逃げや飲酒運転による事故は事件性があると判断され、現場検証がおこなわれることが多いです。

関連記事

交通事故の現場検証とは?実況見分との違いや流れ、立ち会い時の注意点

実況見分調書は過失割合の交渉で使える証拠となる

実況見分調書は、のちの示談交渉で過失割合を交渉する際に強力な証拠となります。

過失割合とは

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。

自身についた過失割合分、示談金が減額される(過失相殺)。

過失割合は事故時の状況をもとに決められますが、示談交渉する頃には記憶が薄れていたり、加害者側が故意に事故状況を偽ってきたりすることがあります。

そのようなときに事故状況を示す証拠となるのが、実況見分調書なのです。特にドライブレコーダーや防犯カメラ映像などの証拠がない場合は、実況見分調書の内容が非常に重要になります。

最高裁判例(昭和35年9月8日)でも、実況見分調書は証拠能力が認められる書面とされており、現場や物の状況など客観的な事実を正確に記録する性質があるため、内容が歪められるおそれが少ないとされています。

示談交渉で正しい過失割合を導き出すためにも、実況見分にはしっかり協力しましょう。

関連記事

実況見分の流れと所要時間

実況見分の流れは次のとおりです。

- 警察に連絡し、合流する

- 事故現場を見ながら事故時の状況を説明する

- 警察署へ移動し、聞き取り捜査を受ける

- 実況見分調書・供述調書の内容確認とサインをする

詳しい内容と所要時間を見ていきましょう。

(1)警察に連絡し、合流する

まずは、事故を警察に連絡します。

事故を警察に連絡しなければ実況見分はおこなわれません。なによりも、警察への事故連絡は道路交通法上の義務です。

警察への連絡を怠ると罰則を受ける可能性がありますし、保険金請求で必要になる書類が作成されないなどのデメリットも生じるので必ず警察に連絡しましょう。

その後は警察が事故現場へ来るので合流し、そのまま実況見分が開始されることが多いです。

関連記事

警察への連絡を怠るとどうなる?:交通事故後は警察への報告義務あり|報告・届け出をしないデメリット

警察を待つ間にすべきこと

警察が到着するまで、事故時の状況はそのまま残しておきましょう。

ただし、事故現場をそのままにしておくと危険な場合は、事故状況を写真に撮ってから事故車などを移動させてください。

その他、雪や雨などですぐに現場の状況が変わりそうな場合も、写真や動画に残しておきましょう。

(2)事故現場を見ながら事故時の状況を説明する

実況見分が始まったら、警察から聞かれた内容に答えていきましょう。

この際、ドライブレコーダーを提出すると、より詳細な捜査が可能になることがあります。ただし、警察への録画の提出は義務ではありません。

自身に不利な映像になっていないか確認し、警察への提出を検討してみてください。

関連記事『ドラレコは警察に提出すべき?証拠能力や過失割合への影響も解説』も参考になります。

警察に事故時の状況を説明する際の注意点は、本記事内「実況見分で不利にならないための注意点」で解説しています。

(3)警察署へ移動し、聞き取り捜査を受ける

事故現場での実況見分が終わったら、警察署に移動して聞き取り捜査を受けます。

聞き取り捜査では改めて事故状況や加害者に対する処罰感情などを聞かれ、話した内容は「供述調書」に記録されます。

(4)実況見分調書・供述調書の内容確認とサインをする

実況見分・聞き取り捜査が終わると、最後に実況見分調書と供述調書の内容確認が行われます。

もし内容に間違いがあったら、サイン前に訂正を求めましょう。間違った内容であっても、サインしてしまうとそれが事実とされてしまいます。

実況見分は長くて2時間程度|事故処理全体ではもっとかかる

実況見分自体は、基本的に数十分~2時間程度で終わります。

しかし、その後そのまま警察署に移動して聞き取り捜査がおこなわれることが多いので、事故処理全体の時間はもっとかかってしまうでしょう。

実況見分で「後日呼び出し」を受けるケース

実況見分では、後日警察から呼び出しを受けることがあります。具体的には以下の場合に、呼び出しを受けることがあるでしょう。

- 当日に実況見分しないケース

- 物損事故から人身事故に切り替えたケース

- 調書に不備があり確認が必要なケース

それぞれについて解説します。

事故当日に実況見分しないケース

事故現場から病院へ救急搬送された場合など、事故当日に実況見分に立会えなかった場合、実況見分は後日改めておこなわれることが多いです。

治療が落ち着いた段階で呼び出しの連絡が来るでしょう。

実況見分の連絡は事故から1ヶ月以内にはくるはずですが、治療状況によっても呼び出しのタイミングは変わってきます。

なかなか連絡がない場合は被害者側から連絡を入れてみてください。

物損事故から人身事故に切り替えたケース

物損事故から人身事故に切り替えた場合は、後日実況見分のための呼び出しを受けることがあります。

物損事故の場合は、原則として実況見分はおこなわれず、聞き取り捜査のみが実施されます。よって、人身事故に切り替えたタイミングで改めて実況見分がおこなわれるのです。

物損事故として届け出ていても、あとからケガが発覚したら人身事故に切り替えることは重要です。

改めて実況見分するのは面倒だと感じるかもしれませんが、治療費や慰謝料などを確実に請求するためにも、速やかに変更手続きをしましょう。

具体的な変更方法は『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』にてご覧ください。

調書に不備があり確認が必要なケース

実況見分調書や供述調書に不備がある場合は、後日呼び出しを受け確認作業がされることがあります。

実況見分や聞き取り捜査は終わったはずなのに、なぜ呼び出しを受けるのかと不安に思うかもしれませんが、基本的にはそれほど身構えなくても問題ありません。

持ち物などを確認し、対応してください。

実況見分の「呼び出し」に関する対応と注意点

事故当日に実況見分が行われなかった場合、後日、担当の警察官から電話で呼び出しの連絡が入ります。「警察からの呼び出し」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、あくまで捜査への協力要請なので、過度に恐れる必要はありません。

しかし、適切な準備と対応を怠ると、スムーズに進まなかったり、自身に不利な状況を招いたりする可能性があります。

ここでは、呼び出しに関するよくある疑問と対処法について解説します。

当日立ち会えない場合は後日でも協力する

交通事故直後は、ケガの治療などで実況見分に立ち会えないこともあります。こうした場合は、後日になってもよいので実況見分に協力しましょう。

のちの示談交渉や裁判でも使われることのある実況見分調書が、加害者側の証言のみをもとに作成されるのは避けるべきです。

ただし、加害者が事故当日に実況見分に立ち会える状態であれば、加害者側の実況見分のみ先におこなわれることがあります。

この場合、「記憶が新しいうちに実況見分した加害者の証言の方が信頼性がある」と判断されやすくなります。

加害者より遅れて実況見分しても証言を信じてもらえるよう、以下の対策をしておきましょう。

- できるだけ記憶が新しいうちに、以下の内容をメモしておく

- 信号の色

- どのあたりで加害者を認識し、どのあたりで事故になったか

- 事故を避けるためにどのようなことをしたか(どのあたりでブレーキをかけたか、どのあたりでハンドルを切ったかなど)

- 事故時の自身の走行速度

- 事故時の見通し

- 事故時の相手の様子(走行速度やブレーキの有無など)

- 事故車や事故現場を写真に残しておく

事故車や現場の写真は、被害者自身で撮ることが難しければ家族や知人に撮ってもらうと良いでしょう。

呼び出しはいつ来る?目安は1ヶ月以内

事故の状況や警察署の繁忙状況によって異なりますが、警察からの連絡は事故発生から1ヶ月以内には来るでしょう。

ただし、事故当事者の怪我が重い場合、「退院してから」「ある程度動けるようになってから」実施されるため、事故から1ヶ月以上経過してから連絡が来ることも珍しくありません。

連絡が遅いからといって捜査が放置されているわけではありませんが、もし1ヶ月以上経っても音沙汰がなく不安な場合は、担当の警察署(交通課)へ問い合わせてみても良いでしょう。

仕事で行けない場合は日程変更できる?

警察から提示された日時にどうしても仕事や通院の都合がつかない場合、日程変更の相談が可能です。

実況見分は当事者の立ち会いが重要なので、警察側も基本的には都合に配慮してくれます。「仕事を休んででも絶対に行かなければならない」という法的強制力まではないので、無理な場合は素直に担当警察官へ事情を伝え、別の日を提案しましょう。

ただし、何度も日程変更を繰り返したり、連絡を無視したりして協力を拒んでいると、「捜査に非協力的」とみなされる恐れがあるほか、いつまでたっても事故処理が終わりません。また、示談交渉が始められないというデメリットも生じます。

可能な限り、早めに日程を確保して協力することをおすすめします。

当日の服装や持ち物は?

実況見分は実際の事故現場で行われるため、動きやすい服装で向かいましょう。

スニーカーやヒールのない動きやすい靴がおすすめです。服も動きやすいものを選びましょう。屋外での立ち会いになるため、夏場や冬場は気温対策も忘れずに行ってください。

その他の持ち物は、警察官の指示に従ってください。

供述調書と違って、実況見分調書は見分官(実況見分を実施した警察官)が作成する報告書の一種なので、署名・捺印する必要がありません。もっとも、供述調書には署名・捺印が必要なので、持っておいてもいいでしょう。

また、事故当時の記憶を整理したメモ、警察官に伝えたいポイントをまとめたものを持参すれば、緊張していてもスムーズに伝えることができます。

そのほか、本人確認ができる身分証明書もあると安心です。

実況見分で不利にならないための注意点

実況見分に協力する際は、以下の点に注意しましょう。

- 証言を二転三転させない(一貫性が大切)

- 調書の内容が間違っているなら訂正を求める

- 相手方の主張と食い違う場合の対処法

それぞれについて詳しく解説します。

証言を二転三転させない(一貫性が大切)

証言が二転三転すると信頼性が下がります。

実況見分の際には、事故直後で気が動転していたり、捜査員から「こうでしたよね?」「こうだったのではないですか?」といった聞き方をされたりして証言が二転三転することがあります。

加害者側が自分とは違う証言をしているのが聞こえてきて、証言に自信がなくなることもあるかもしれません。

しかし、落ち着いてしっかり記憶を整理し、質問に答えるようにしましょう。

調書の内容が間違っているなら訂正を求める

実況見分調書や供述調書が完成したら、署名・捺印する前に内容をしっかり確認し、間違っている部分があれば訂正を求めましょう。

一度調書に署名・捺印すると、その調書は公的資料として完成してしまいます。後から間違いが発覚しても訂正が難しいことがあります。

間違った内容の調書が完成してしまうと、のちの示談交渉や裁判で不利益を被ることもあるので、内容をきちんと確認したうえで署名・捺印することが重要です。

相手方の主張と食い違う場合の対処法

相手方の主張が事実と異なる場合は、決して相手に合わせたり妥協したりせず、毅然とした態度で「自分の記憶している事実」を警察官に伝えてください。

保身のために加害者が嘘をつくケースは珍しくありません。たとえば、実況見分を早く終わらせたいからといって「そうだったかもしれません」とあやふやな返答をしたり、相手の主張を認めたりしてしまうと、それが「真実」として調書に記録されてしまいます。

警察は中立な立場なので、双方の主張が食い違う場合は、一方の言い分だけでなく「Aさんはこう言っているが、Bさんはこう言っている」という形で、双方の主張の相違点を含めて記録に残すのが本来の運用です。

もし、警察官が相手の肩を持つような発言をしたり、納得できない内容で調書をまとめようとしたりした場合は、以下の2点を徹底してください。

- 「それは違います」「私はこう認識しています」とハッキリ否定する

- 内容が修正されない限り、調書へのサイン(署名・押印)を拒否する

その場で反論できずに作成された不利な調書を、後から覆すのは極めて困難です。「言った言わない」の水掛け論で負けないためにも、現場での主張は貫き通してください。ドライブレコーダーの映像がある場合は、その場ですぐに警察官に見せるのも非常に有効です。

実況見分に協力する際の不安にお答え

実況見分では、「加害者と居合わせたくないけれど、配慮してもらえる?」「付き添いの人に来てもらうことは可能?」といった不安を抱える方もいます。

これらの点について、詳しくお答えしていきます。

Q.実況見分で加害者に会いたくない!配慮してもらえる?

実況見分では、なるべく加害者と顔を合わせずに済むよう時間をずらしてもらったり、離れた場所で話を聞いてもらったりできます。

ただし、初めからこうした配慮をしてもらえるケースばかりではありません。不安であれば事前に警察に、加害者に会いたくないことを伝えておきましょう。

Q.実況見分では付き添いはつけられる?

実況見分時に、付添いの人を呼ぶことは可能です。

事故直後に実況見分がおこなわれる場合はすぐに付添人を呼ぶことは難しいかもしれませんが、後日おこなわれる場合には、事前に弁護士に付き添ってもらうようお願いすることができます。

骨折で自力で歩けない場合などは、家族や知人などに付添いを頼むことも可能です。

Q.実況見分調書の入手方法とタイミングは?

実況見分調書の取り寄せ方は、加害者に対する刑事処分の段階によって変わってきます。

- 起訴前

- 閲覧、謄写はできない

- 起訴後~公判中の場合

- 被害者、遺族、代理人弁護士が裁判所に対し閲覧・謄写申請する

- 処分確定後の場合(不起訴、略式起訴、裁判終了)

- 被害者本人が検察庁に開示請求

- 代理人弁護士が検察庁に開示請求

もっとも、公判中に記録が開示されるかは検察官の判断次第です。

処分確定後に、被害者が自分で検察庁に開示請求する場合の具体的な手順は以下の通りです。

検察庁に開示請求する手順

- 交通事故証明書を発行してもらい、交通事故証明書に記載されている警察署に訪問し、検番を教えてもらう。

交通事故証明書の入手方法については『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事で確認可能。 - 検察庁の記録係に電話して検番を伝え、事件記録を閲覧・謄写できるか聞く。

- 閲覧・謄写できる状態であれば検察庁の指示通りに申請を行う。

具体的な閲覧・謄写申請手続きについては、各検察庁ごとに運用が異なるので、担当の検察庁に確認をしてください。

これらの開示請求手続きを弁護士に一任することもできますが、地方によっては警察や検察から情報開示を受けられない場合があります。

その場合は弁護士照会という手続きで開示請求を行う必要があるため、被害者自身で手続きを進めるよりも少し時間がかかってしまいます。

実況見分や過失割合に関するお困りごとは弁護士に相談

実況見分の対応が不安だったり、過失割合で争いになったりしてお困りの場合は、示談交渉に向けて弁護士に相談ください。

「実況見分が終わると示談交渉までは治療をすればよいだけなので、特に心配すべきことはない」と思われがちですが、実はそうではありません。

たとえば次のような行動をとってしまうと、加害者側に示談金減額の口実を与えることになり、どんなに示談交渉を頑張っても挽回が難しくなることがあります。

気を付けたい行動

- 通院頻度・内容と慰謝料の関係性を考えずに通院する

- 適切な流れを踏まずに整骨院や接骨院に通院する

- 加害者側からの治療終了・症状固定の打診に素直に従う

- 加害者側からの見舞いや見舞金をそのまま受け入れる

交通事故後に気を付けるべきことについて解説:交通事故の慰謝料を多く貰うには?ぼったくるよりNG行動を避けるのが鍵

ただし、細かい注意点やトラブルへの対処法は、事案によりさまざまです。

ご自身のケースではどのような点に気を付けるべきなのかは、個別的に弁護士に確認する方が確実でしょう。

この記事もおすすめ

交通事故の示談でもめる8ケースと保険会社とのトラブル対策・解決法

弁護士相談は無料でできる

アトム法律事務所では電話やLINEにて無料相談をおこなっているので、お金をかけずに今後の流れに関する注意点を確認できます。

トラブル対処や示談交渉の代理が必要な場合は委任契約を結びますが、無料相談時に契約を迫ることはありません。法律相談と正式契約は別物なのでご安心ください。

どうなるのかの説明が明快で分かりやすかった為とても安心できました。

また難しいことは難しいとちゃんと伝えてくれたことも信頼できると感じました。

弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。

今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。

遠方にいて、わずかな情報しかなく、心細かったのですが、丁寧な対応で安心して頼ることができました。本当にありがとうございました。

また、委任契約になると弁護士費用がかかりますが、交通事故の弁護士費用特約を使うことが出来れば、ほとんどの事故について弁護士費用を自己負担する必要がありません。

弁護士費用特約がなくても、依頼時の着手金を原則無料としており、最初にまとまったお金がなくてもご契約いただける仕組みです。

弁護士費用は誰もが気になるところですので、無料相談で費用のことも気兼ねなくお問い合わせください。

アトム法律事務所とは?

- 全国主要都市に拠点を持つ法律事務所

- 料金体制

- 弁護士費用特約がある場合:保険会社が弁護士費用を負担するので、ほとんどの場合で自己負担は0円(詳細:交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説)

- 弁護士費用特約がない場合:着手金は原則無料。成功報酬は獲得した示談金から支払えるので、ご依頼者様が自費で用意する費用は0円。

- 実績・ご依頼者様満足度

- 交通事故事案の実績が豊富な弁護士が在籍。

- ご依頼者様満足度は90%超え。

- アトムが実際に解決した事例は「交通事故の解決事例」をチェック。

むちうちの増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の137万円から、最終的な受取金額が312万円まで増額された。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了