交通事故で労災保険を使う手続きは?メリット・デメリットも解説

通勤中や仕事中に起こった交通事故は労災事故として扱われるため、労災保険を使えます。交通事故で労災保険を使うメリットは多く、被害者にデメリットはほぼありません。

交通事故で労災保険を使うには、勤め先を管轄する労働基準監督署に対して労災給付の申請書を提出し、同時に第三者行為災害届を提出してください。

また、労災事故の手続きには申請が必要で、申請においては勤め先の協力を受けられる可能性が高いので、すみやかに労災事故発生を連絡しましょう。

この記事では交通事故で労災保険を使う方法や主な補償内容、労災保険を使うメリット・デメリットについて解説していきます。

目次

交通事故で使える労災保険とは?

まずは、交通事故で使える労災保険とはどういうものなのかについて、「どのような事故で使えるのか」「どのような補償を受けられるのか」の2点から解説します。

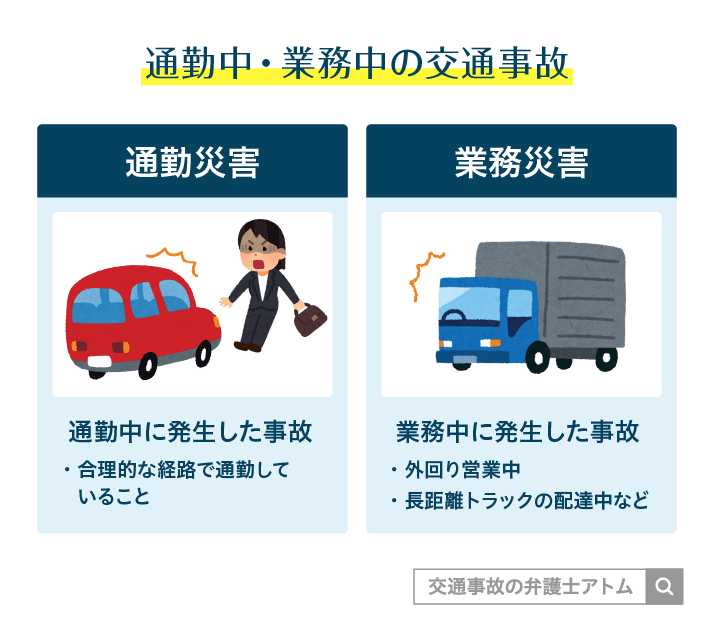

通勤中・業務中の交通事故で使える

労災保険とは、雇用されて働く人が通勤中・業務中に事故にあった場合に使える保険です。

- 通勤中の事故(通勤災害)

「合理的な経路で通勤しているときに起きた事故」が対象 - 業務中の事故(業務災害)

外回り営業中、長距離トラックの配達中など業務中に発生した事故が対象

通勤災害は、「合理的な経路で通勤しているときに起きた事故」が対象です。寄り道をした場合や認められていない通勤手段での事故の場合は通勤災害とならない可能性が高いです。

もっとも、日常生活に必要な用事であれば、その用事を済ませて再度通勤経路に戻っていれば、通勤災害として認められます。

日常生活に必要な用事とは、例えば以下のようなものです。

- 日用品の買い物をする

- 病院を受診する

- 選挙にいく

また、業務災害、たとえ業務時間中でも仕事とは関係ないことをしていて巻き込まれた事故や、自然災害が原因で生じた事故、休憩中の事故などは認められないことがあります。

関連記事

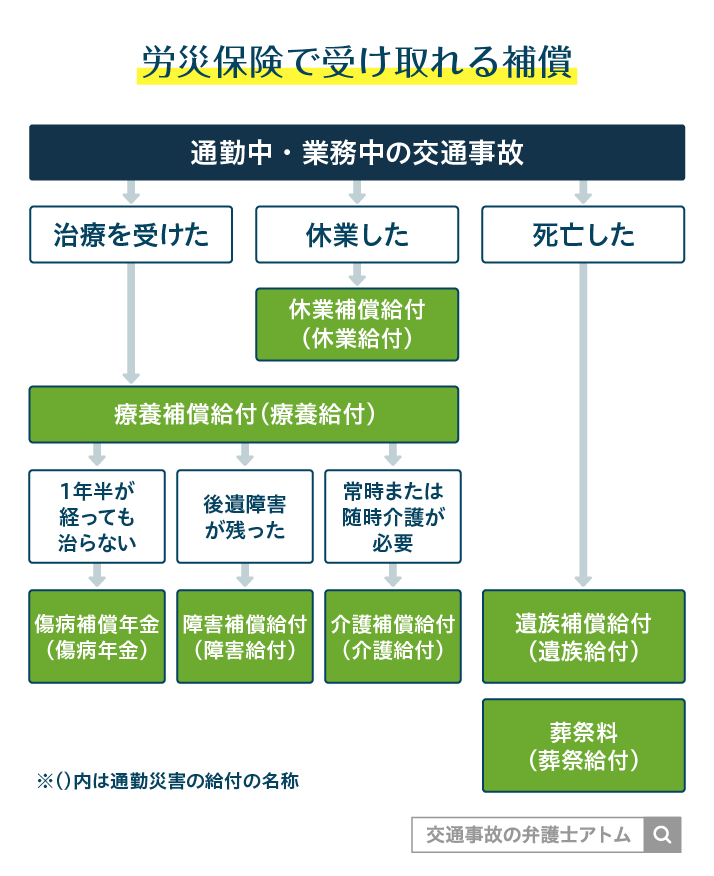

労災補償で受けられる補償

労災保険の補償内容には、以下のものがあります。

労災保険の補償内容

- 療養補償給付(療養給付)

治療費や薬代など、治療に関する費用の補償 - 休業補償給付(休業給付)

交通事故による休業に伴う減収の補償 - 傷病補償年金(傷病年金)

交通事故から1年半が経ってもけがが治らず、症状が傷病等級に該当する場合に、休業補償から切り替わる補償 - 障害補償給付(障害給付)

交通事故で後遺障害が残った場合の補償 - 介護補償給付(介護給付)

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利があり、なおかつ常時または随時介護が必要な場合の補償 - 遺族補償給付(遺族給付)

交通事故で被害者が死亡した場合の補償 - 葬祭料(葬祭給付)

葬儀などの費用の補償

※()内は通勤災害の給付の名称

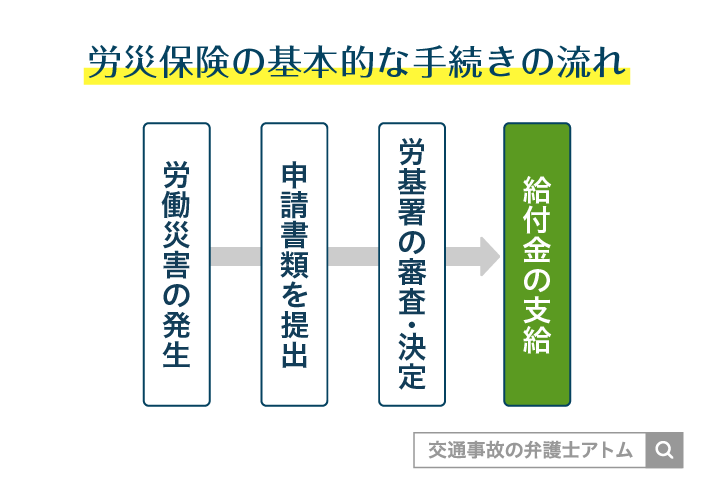

交通事故で労災保険を使うための手続き

交通事故で労災保険を使う場合は、手続きが必要です。労災保険の基本的な手続きの流れは以下の通りです。

ただし、手続きの具体的な方法は、請求する給付金によって異なるため、それぞれ解説します。

【共通】労災保険を利用する際の手続き

交通事故で労災保険を使う場合、請求したい給付金に応じた書類を提出する必要があります。

書類の種類や提出のタイミングは給付金により異なりますが、共通して必要なのは「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出することです。

また第三者行為災害届には、「交通事故証明書」または「交通事故発生届(様式第3号)」、念書(兼同意書)などの添付が必要です。

なお、示談済なら示談書の謄本、自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払通知書(仮渡金または賠償金を受けている場合)、死体検案書(死亡診断書でも可能)や戸籍謄本の写しも、必要に応じて添付が求められます。

「第三者行為災害届」提出時 添付書類一覧

| 添付書類名 | 備考 |

|---|---|

| 交通事故証明書 | ※ |

| 念書(兼同意書) | ー |

| 示談書の謄本 | 示談が行われた場合(写し可) |

| 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 | 仮渡金又は賠償金を受けている場合(写し可) |

| 死体検案書又は死亡診断書 | 死亡の場合(写し可) |

| 戸籍謄本 | 死亡の場合(写し可) |

※自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」

【療養(補償)給付】労災指定の医療機関で給付を受ける手続き

労災指定医療機関を受診した場合、その場で事故の経緯を説明し、労災保険の利用を伝えましょう。

そして、労災指定医療機関等に対して、以下の書類を提出すれば、労災保険から給付を受けることができます。

| 業務災害 | 通勤災害 | |

|---|---|---|

| 療養補償給付の申請 | 様式第7号 | 様式第16号の5 |

| 柔整用 | 様式第7号(3) | 様式第16号の5(3) |

| はり・きゅう用 | 様式第7号(4) | 様式第16号の5(4) |

この場合、治療という行為や処方薬などの現物を支給されることになり、窓口での医療費負担は原則ありません。病院側から労災保険に書類が提出される流れです。

流れのまとめ

- 労災指定の医療機関で受診し、労災利用を伝える

- その医療機関に対して、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の5)を提出

【療養(補償)給付】労災指定ではない医療機関で給付を受ける手続き

労災保険指定医療機関ではない場合は、いったん窓口で費用を負担します。

その後、医療機関に、以下の書類を提出して診療内容を記載してもらいます。

| 業務災害 | 通勤災害 | |

|---|---|---|

| 療養補償給付の申請 | 様式第7号 | 様式第16号の5 |

| 柔整用 | 様式第7号(3) | 様式第16号の5(3) |

| はり・きゅう用 | 様式第7号(4) | 様式第16号の5(4) |

そして、その書類と医療費の領収書を労働基準監督署に提出すると、負担していた費用が振り込まれます。

なお、労災保険を使う場合は、健康保険が使えません。一時的な費用の負担でも健康保険は使えないので、費用の10割を立て替えることになります。

流れのまとめ

- 労災指定ではない医療機関で受診し、いったん費用を立て替える

- その医療機関に対して、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の5)の記入を依頼

- 記入してもらった書類を、労働基準監督署に提出

【その他】休業・後遺障害・介護関連の給付を受ける手続き

その他の給付金も、決められた書式を労働基準監督署に提出し、審査を経て支給されます。それぞれの必要書類を解説します。

休業補償給付(休業給付)

休業補償は毎月請求できます。毎月以下の書類を、労働基準監督署に提出しましょう。

休業補償給付(休業給付)の申請書類一覧

傷病補償年金(傷病年金)

交通事故から1年半が経ってもケガが治らず休業が必要な場合は、1ヶ月以内に「様式第16号の2」を労働基準監督署に提出します。

その結果、傷病等級に該当すると判断されれば傷病補償年金/傷病年金が支給されます。その後は毎月、同じ書類を労働基準監督署に提出しましょう。

なお、傷病等級に該当しないと判断された場合は、引き続き休業補償を請求します。

障害補償給付(障害給付)

障害補償給付(障害給付)は、主治医から症状固定という診断を受けた時点で申請が可能です。労働基準監督署にて書類審査や面談が実施され、14段階の等級認定がなされます。

以下の書類を提出しましょう。

障害補償給付(障害給付)の申請書類一覧

介護補償給付(介護給付)

介護補償給付(介護給付)の申請をする場合は、様式第16号2の2にて申請しましょう。業務災害・通勤災害共通です。

遺族補償給付(遺族給付)

遺族補償給付(遺族給付)の申請では、様式第12号または様式第16号の8を提出しましょう。あわせて、死亡診断書や死体検案書、戸籍謄本などの書類も必要です。

交通事故で労災保険を使うメリット

交通事故で労災保険を使うメリットは、以下の通りです。

労災保険を使うメリット

- 前払い一時金の制度がある

- 特別支給金があり、損害賠償金と相殺されない

- 治療費の打ち切りの心配がない

- 限度額がない

- 過失相殺の影響を受けない

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

前払い一時金の制度がある

障害補償年金や遺族補償年金は、前払い一時金を受け取ることができます。重大な障害が残った方や、死亡事故の遺族の方にとっては、当座の生活の助けになるため有効な制度といえるでしょう。

なお、前払い一時金は本来なら将来給付されるはずの金額を先に受け取るものなので、受け取り後の一定期間は年金の支給が停止する点には注意し、計画的に保障を活用してください。

前払い一時金として受け取れる最大金額は、障害補償年金で1200日分、遺族補償年金で1000日分となります。

特別支給金があり、損害賠償金と相殺されない

労災保険には、先ほど紹介した各種補償給付に付加する形で「特別支給金」も給付されます。これは、加害者に請求する損害賠償金と相殺されません。

労災保険を利用して給付を受ける一方で、加害者に対して損害賠償請求をした場合、目的が重複する費目は相殺されます。

しかし、特別支給金は労災福祉の観点から給付されるもので、損害賠償金と別物とされるため、相殺されないのです。

たとえば

- 労災保険の休業補償(減収の60%補償)と、損害賠償金の休業損害(減収の100%補償*)は相殺される→減収の100%が補償される

- 労災保険の休業特別支給金(減収の20%)は相殺されない

- 労災保険金と損害賠償金の両方を合わせると、減収の120%を受け取れる

*示談交渉や、実際のケガの状態などによる

特別支給金は、休業特別支給金以外にもあります。一覧は以下の通りで、例えば傷病特別支給金は1級だと114万円、2級だと107万円、3級で100万円を一時金として受け取れます。

| 保険給付の種類 | 特別支給金 |

|---|---|

| 休業補償給付 (休業給付) | 休業特別支給金 |

| 傷病補償年金 (傷病年金) | 傷病特別支給金 傷病特別年金 |

| 障害補償給付 (障害給付) | 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 |

| 遺族補償給付 (遺族給付) | 遺族特別支給金 遺族特別年金 遺族特別一時金 |

「〇〇特別支給金」は、労災の保険給付に付加して支給される見舞金のようなものをいいます。

「〇〇特別年金」や「〇〇特別一時金」は、いわゆる賞与などの給与額を基礎にして支給されるものです。

治療費の打ち切りの心配がない

労災保険を使わずとも治療費は加害者側に請求できますが、労災保険なら治療の途中で補償が打ち切られる心配はありません。

加害者側に治療費を請求する場合、一定の治療期間を過ぎると、「これ以降の治療費は補償しないから、治療を終わるように」と治療費を打ち切られることがあります。

そのまま治療を続けることも可能ですが、打ち切り後の治療費を回収できるかは示談交渉次第です。

しかし、労災保険ならそうした治療費打ち切りの心配はありません。安心して治療を続けられます。

限度額がない

労災保険の場合、上限額がないのもメリットです。

加害者側への賠償請求では、基本的に加害者の自賠責保険・任意保険から賠償金を支払ってもらいます。

自賠責保険からの支払い額には上限があり、それを超えた部分は任意保険から支払われる仕組みです。

自賠責保険からの支払い額は国が定めた基準に基づいて決まるため、交渉の余地はありませんが、任意保険からの支払い額は示談交渉で決まります。

つまり、自賠責保険の上限額を超えた部分をどれくらい回収できるかは、示談交渉次第になってしまうのです。

任意保険会社としてはなるべく支払額を抑えたいため、自賠責保険の上限額を超えるほど交渉は厳しくなりがちです。

一方の労災保険には支払限度額はないので、療養補償給付は実費分、その他の費目は労災で定められた金額分がきちんと支払われます。

過失相殺の影響を受けない

労災保険からの給付内容は、請求者に事故の過失があっても減額されません。

事故の過失は過失割合ともいい、その事故の起こった状況や原因によって、事故の当事者が負う責任を割合で表したものです。

たとえば、過失割合が8対2という事故で、自分にも2割の過失が付いた場合には、相手の損害の2割を負担せねばなりません。

労災保険からの給付ではなく、事故相手の保険会社に請求する際には、過失割合の影響を受ける点には留意しておきましょう。

交通事故の過失割合とは何か、どのように決まるのかを知りたい方が関連記事を参考にしてください。

交通事故で労災保険を使うデメリット・注意点

交通事故で労災保険を使うデメリットは、給付を受ける側には特にありません。

雇用主側には「労災保険料が上がって出費がかさむ」、「労災事故が頻発していたり、重大な労災事故が起こった場合には、行政処分が下される」などといったデメリットが生じる可能性もあります。

しかし、労災保険は従業員が労災事故にあった場合の補償として加入するものです。本来の使い道である以上、雇用主に遠慮することなく活用しましょう。

交通事故で受け取れる労災保険金はいくら?

続いて、交通事故で労災保険を使う場合、どれくらいの金額を受け取れるのか解説します。

療養補償給付(療養給付)

療養補償給付とは、ケガの治療のため必要になる費用のことで、具体的には以下の費目に対して支給されます。

療養補償給付(療養給付)とは

- 診察の費用

- 薬剤または治療材料

- 治療、処置、手術

- 入院や看護

- 移送

療養補償給付の金額は実費です。病院に直接支払ってもらえたり、病院で立て替えて支払った分を振り込んでもらえたりします。

休業補償給付(休業給付)

休業補償給付(休業補償)は、通勤中や仕事中の交通事故でケガをして働けず、療養している期間に、減収を補填するものとして支給されます。

具体的な支給要件は下記のとおりです。

休業補償の3要件

- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養

- 労働することができない

- 賃金を受けていない

休業補償の支給額は、事故前における被害者自身の平均賃金の60%で、特別支給金が20%上乗せされるので、最終的には80%の補償となります。なお、休業を開始してから最初の3日間は待期期間と呼ばれ、労災からの補償はされません。

このように休業補償は労災保険では十分とはいえないため、交通事故の相手方に不足分を請求することも必要です。

休業補償の支給期間やくわしい計算方法に関しては、関連記事『交通事故の休業補償はいつまでもらえる?休業損害と併用するメリット』を読むと理解が深まります。

傷病補償年金(傷病年金)

傷病補償年金は、交通事故から1年半が経ってもけがが治らず、症状が傷病等級に該当する場合に、休業補償から切り替わる形で支給が始まります。

傷病等級は第1級から第3級まであり、下表のように障害の状態で分かれています。

傷病等級表

| 傷病等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 第1級 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (3) 両眼が失明しているもの (4) そしゃく及び言語の機能を廃しているもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |

| 第2級 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (4) 両上肢を腕関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |

| 第3級 | (1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (3) 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (4) そしゃく又は言語の機能を廃しているもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |

傷病等級と支給額については、以下の表を参照ください。

| 傷病等級 | 障害状態 | 支給額 |

|---|---|---|

| 1級 | 常時介護が必要 | 平均賃金の313日分 |

| 2級 | 随時介護が必要 | 平均賃金の277日分 |

| 3級 | 常態として労働不能 | 平均賃金の245日分 |

このほか等級に応じた一時的な支給金、傷病特別年金が支給されることがあります。

なお、1年6ヶ月経ってもケガが傷病等級に該当しなければ傷病補償年金は支給されず、引き続き休業補償を受けることになります。

障害補償給付(障害給付)

障害補償給付は、ケガや疾病の治療後、障害が残ってしまった場合に支給される給付金です。

支給の種類や金額は障害の程度に応じて定められる等級によって異なり、支給形式も「年金形式」と「一時金形式」に分かれます。

| 支払形式 | 概要 |

|---|---|

| 年金形式 | 等級が1級から7級の場合は年金形式 毎年偶数月に、その前2ヶ月分の金額が支給される |

| 一時金形式 | 等級が8級から14級の場合は一時金形式 一度だけ支給される |

同一の事故により2つ以上の障害が残ってしまった場合は、重い方の等級を基準に支給が決定されます。

介護補償給付(介護給付)

介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利がある被害者で、常時または随時介護が必要であれば支給されます。

介護補償給付の支給内容は、常時介護か随時介護なのかで異なります。

常時介護の場合

常時介護にあたる具体的な障害の状態は、下記のとおり定められています。

常時介護の障害の状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する

(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)

②・両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する

・両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にある

など①と同等度の介護を要する状態である

常時介護の方への介護補償給付は、さらに親族または友人・知人の介護の有無によります。

親族・知人・友人の介護を受けていないときは、177,950円を上限とした介護費用の実費請求が可能です。

親族・知人・友人の介護を受けていて、介護費用の支出をしていないときには一律81,290円が認められます。

一方で介護費用の支出をしているときには最低81,290円が一律で支払われ、81,290円以上になったときには177,950円が上限としてかかった実費が支払われます。

常時介護の給付内容

| 介護 | 介護費の支出 | 支給 |

|---|---|---|

| なし | ー | 原則実費、上限177,950円 |

| あり | なし | 一律81,290円 |

| あり | あり | 最低81,290円、上限177,950円 |

随時介護の場合

随時介護にあたる具体的な障害の状態は、下記のとおり定められています。

随時介護の障害の状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する

(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない

随時介護の方への介護補償給付は、さらに親族または友人・知人の介護の有無によります。

親族・知人・友人の介護を受けていないときは、88,980円を上限とした介護費用の実費請求が可能です。

親族・知人・友人の介護を受けていて、介護費用の支出をしていないときには一律40,600円が認められます。

一方で介護費用の支出をしているときには最低40,600円が一律で支払われ、40,600円以上になったときには88,980円が上限としてかかった実費が支払われます。

随時介護の給付内容

| 介護 | 介護費の支出 | 支給 |

|---|---|---|

| なし | ー | 原則実費、上限88,980円 |

| あり | なし | 一律40,600円 |

| あり | あり | 最低40,600円、上限88,980円 |

遺族補償給付(遺族給付)

遺族補償給付(遺族給付)は、労災事故によって死亡した被害者の遺族に対する給付です。受給資格は以下のとおりで、対象者には年金形式で支払われます。

受給資格

- 被害者が死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと

- 被害者の配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄妹姉妹であること

- (妻以外は)年齢要件を満たしていること

妻以外の要件については下表のとおりになります。

受給資格の要件(妻以外)

| 対象 | 要件(いずれか) |

|---|---|

| 夫、父母 祖父母 | ・55歳以上 ・一定の障害の状態 |

| 子、孫 | ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 ・一定の障害の状態 |

| 兄弟姉妹 | ・55歳以上 ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 ・一定の障害の状態 |

※一定の障害:障害等級5級以上に該当する身体障害がある状態、心身障害で労働に一定の制限がある状態

生計維持関係の基準としては、被害者と同居していたかどうかなどで判断されます。共稼ぎの配偶者であっても対象になりますし、内縁関係でも対象になるケースがあることに注意してください。

基本的には年金支給になり、年金額は遺族の数により異なります。被害者の死亡当時、遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合は、遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償年金の金額

遺族(補償)年金は、受給資格をもつ遺族数で金額が決まります。

遺族(補償)年金の遺族人数と遺族金額

| 遺族 | 金額 |

|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分※ |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |

| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |

※遺族が55歳以上の妻または一定の障害のある妻の場合は、給付基礎日額の175日分

なお、遺族補償年金を受ける遺族がいないときや受給資格のある者がすべて失権したときに金額が一定額に満たないときには、一時金が支払われます。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料は、葬祭をおこなう者に対して支給されます。金額は、以下のうち高い方が支給されます。

葬祭料(葬祭給付)いずれか高い方

- 31万5000円+被害者の事故前における平均賃金の30日分

- 被害者の事故前における平均賃金の60日分

関連記事

労災保険と自賠責保険の優先順位は?慰謝料請求は自賠責・任意保険へ

労災認定を受けた交通事故に関するよくある疑問

Q.労災の休業補償と相手保険からの休業損害は違うのですか?

労災の休業補償と、相手保険からの休業損害は別物です。

休業補償と休業損害の対比表

| 項目 | 休業補償 | 休業損害 |

|---|---|---|

| 根拠 | 労働基準法・労災保険法 | 民法・自賠責保険法 |

| 支給主体 | 労働基準監督署・労災保険 | 加害者、またはその保険会社 |

| 金額 | 平均賃金60%+特別支給金20% | 事故前の収入による実損害額 |

| 過失 | 影響なし | 影響あり |

労災の休業補償と、交通事故の休業損害を比べると、事故相手から支払われる休業損害のほうが、実損害額を請求できるため、金額が高くなる可能性があります。

よって、労災の休業補償を受け取ってから、足りない分を相手方に「休業損害」として請求する流れになるでしょう。

ただし、休業損害は過失の影響を受けるため、被害者側にも事故の責任が多くあるときには、労災の休業補償以上のものは請求できない可能性も十分あります。

Q.労災保険を使うと相手に請求できる慰謝料は減る?

労災保険の使用が、相手からの慰謝料に影響することはありません。労災を使ったことを理由に慰謝料を減らされるということはないと考えてください。

Q.自賠責を残して労災を使ったほうがいいとはどういうこと?

「自賠責を残す」とは、自賠責保険の支払限度額を超えないよう、労災保険から補償を受けられる分は、労災保険を使用するという意味です。

事故相手の加入する自賠責保険からは、国が定めた水準に基づいて、治療費や慰謝料、休業損害といった賠償を受けられます。

ただし自賠責保険の補償額は有限で、ケガの部分は120万円までです。120万円を超えた分は、相手の加入する任意保険会社から支払われる構造になっています。

相手の保険会社の担当者からはこれまでのようにいかず支払いを渋られたり、治療終了を促されたりとシビアな交渉になるでしょう。

よって、この120万円に含まれる治療費や休業損害などは労災保険からまず受け取り、不足分を相手に請求していくことで、120万円の使い道を残しておくことをおすすめします。

労災認定された交通事故で弁護士に依頼すべき理由

事故相手への金額交渉に強みがある

交通事故が労災事故であるとき、労災保険からは一定の補償を受けられますが、その補償額は決まっています。

また、いわゆる「交通事故の慰謝料」については労災保険からは支払われません。

よって、相手方のいる交通事故のときには事故相手の自賠責保険や任意保険会社に請求しましょう。

交通事故の慰謝料はケガの程度と治療期間によっておおよその金額相場が決まってきます。たとえば、弁護士が請求するときの軽傷時の慰謝料相場は、下表のとおりです。

この表は入院月数と通院月数の交わる部分を慰謝料とします。たとえば、入院なし・通院3ヶ月なら53万円、入院1ヶ月・通院5ヶ月なら105万円が相場です。

骨折や内臓損傷を伴うような場合は重傷とされ、軽傷時よりも慰謝料は高額になります。

もっとも、相手の保険会社から提案された時点の金額が低いことがほとんどです。相手方との交渉を通して適正な相場まで引き上げねばなりません。

そうした交渉時に法律の専門家である弁護士が交渉することで、相手の保険会社の態度も軟化し、慰謝料増額につながる可能性を高めることができます。

労災保険から慰謝料はもらえませんので、自分の労災保険と、事故相手の保険の両方から補償を受けましょう。

交通事故の被害にあってお困りの方に向けた法律相談を無料でおこなっています。お気軽にお問い合わせください。

下記より慰謝料計算機もお試しください。交通事故の慰謝料について、おおよその相場を簡単に知ることができます。

保険会社とのやり取りも任せられる

労災保険からの給付内容は決まっており、その金額から増減されることはありません。よって、交渉するまでもなく決まったものが支給されます。

しかし、交通事故の加害者の加入する任意保険会社には担当者が存在し、ケガの状況、過失割合の相談など様々な連絡が入り、交渉によって内容が決まっていく仕組みです。

ケガの痛みに苦しむなかで何度も電話が入ったり、家事に追われている中で返信を催促されたりすると、被害者にとって事故の苦痛は何倍にも膨れ上がります。

弁護士に依頼すれば、相手の保険会社からの連絡窓口は弁護士に一本化が可能です。弁護士が相手の保険会社から話を聞き、わかりやすい言葉で依頼者に伝えるので安心できます。

なにより被害者が日常生活を取り戻しやすい環境となるよう、弁護士なら交渉窓口の最前線に立てるのです。

アトム法律事務所の無料相談窓口はこちら

アトム法律事務所では、交通事故でケガをされた方からの相談を無料で受け付けています。

相談のご予約は年中無休ですので、お気軽にお問い合わせください。

アトム法律事務所は、弁護士・事務員ともに交通事故案件に慣れています。

労災事故でもあり、交通事故でもあるという場合、被害者の方は「どっちに請求すべきか」「この書類は返却しても問題ないのか?」と戸惑いや不安がより多いものです。

複雑な手続きや保険会社とのやり取りは、弁護士にお任せください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了