交通事故の被害者家族が近親者慰謝料をもらえるケースと相場

更新日:

交通事故では被害者本人だけではなく、つらい思いをした被害者の家族も慰謝料を請求できるケースがあります。

慰謝料とは、交通事故にあったとき請求できる損害賠償金の一部であり、事故で生じた精神的苦痛をなぐさめるためのお金のことです。

具体的には、以下のようなケースで交通事故の被害者の家族も慰謝料を受け取れる可能性があります。

- 被害者が亡くなった

- 被害者に重度の後遺障害が残った

この記事では、上記の各ケースについて、被害者の家族が慰謝料をもらえる条件は何か、どのくらいの金額をもらえるかを解説しています。

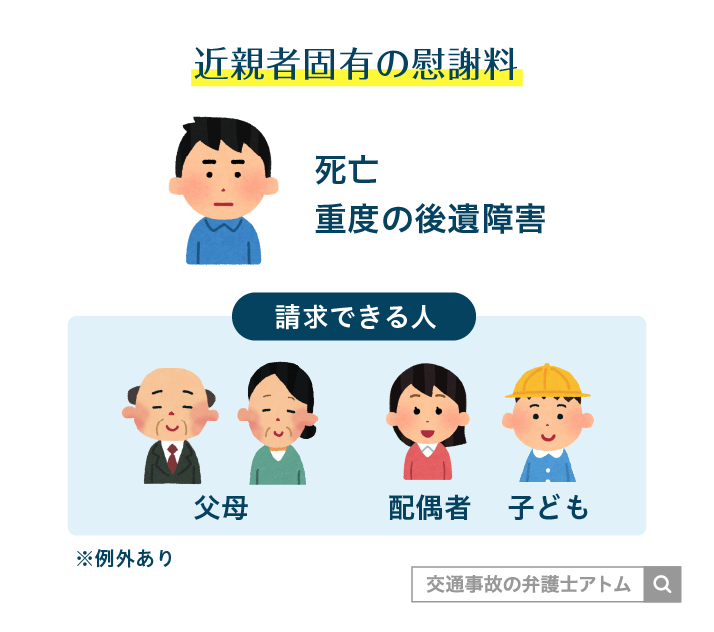

交通事故においては、被害者の家族が精神的苦痛を受けた場合に請求できる慰謝料のことを近親者固有の慰謝料といいます。

どういった場合に被害者家族が近親者固有の慰謝料を請求できるのか、見ていきましょう。

交通事故で家族が慰謝料がもらえる条件

交通事故で被害者家族が慰謝料をもらえるケースとは?

被害者家族が近親者固有の慰謝料をもらえるのは、被害者が死亡した場合と、被害者に重度の後遺障害が残った場合です。

本来、慰謝料がもらえるのは被害者本人だけです。

しかし被害者が死亡した場合や、死亡に匹敵するような重大な後遺障害が残った場合は、家族の精神的苦痛についても慰謝料が支払われるという仕組みです。

近親者固有の慰謝料がもらえるのは誰?

基本的には、近親者固有の死亡慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できる近親者とは被害者の父母、配偶者、子どもであると規定されています。

父母や子には、養父母や養子も含まれます。

例外的に、個別の事情を考慮して、近親者と同じくらい被害者と関係性が強く、被害者を失った悲しみが深いと判断されれば、慰謝料の請求が認められる場合があります。

実際の判例では、被害者と長い間同居していた内縁関係の者、兄弟姉妹、祖父母、被害者が親代わりとして育ててきた姪などについて、近親者固有の慰謝料の請求が認められています。

ケース別・家族がもらえる近親者慰謝料額の相場

それぞれのケースにおける、近親者固有の慰謝料の相場を見ていきましょう。なお、相場は以下の2つの金額基準に沿ったものを紹介します。

交通事故慰謝料の金額基準

- 自賠責基準

国が定めた最低限の補償基準。加害者側は、自賠責基準に近い金額を提示してくることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例に基づく補償金額。弁護士が交渉した場合は弁護士基準ベースで交渉が行える。

被害者が交通事故で死亡した場合

交通事故で被害者が亡くなった場合、大切な家族を失った遺族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。

自賠責基準の死亡慰謝料は、遺族の請求権者(被害者の父母、配偶者、子)が何人いるか、被害者の扶養人数がいるかで算定されます。

自賠責基準の場合

| 遺族の人数 | 被害者の死亡慰謝料 | 近親者固有の慰謝料 |

|---|---|---|

| 遺族0人 | 400万円 | 0円 |

| 遺族1人 | 400万円 | 550万円 |

| 遺族2人 | 400万円 | 650万円 |

| 遺族3人以上 | 400万円 | 750万円 |

| 扶養者あり | 400万円 | 上記の額に+200万円 |

一方で弁護士基準の死亡慰謝料は、あらかじめ被害者本人分と近親者分を合計した金額が目安として定められています。

弁護士基準の場合(被害者本人分と遺族分の合計)

| 被害者の立場 | 死亡慰謝料 (被害者+近親者) |

|---|---|

| 一家の支柱※ | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| 独身者・子ども | 2000万円~2500万円 |

※収入により家族の生活費の大部分を稼いでいた者のこと

たとえば、被害者が配偶者の妻と子1人を扶養している父親の場合、自賠責基準での死亡慰謝料は、本人分400万円+遺族分650万円+扶養者あり200万円=1250万円です。

同じ条件で弁護士基準の死亡慰謝料は、父親は一家の支柱と考えられるので2800万円です。

弁護士基準での遺族の死亡慰謝料はいくらになる?

弁護士基準での近親者固有の慰謝料について、具体的な基準はありません。

裁判例からわかるおおよその目安は以下の通りです。

| 遺族 | 近親者固有の慰謝料 |

|---|---|

| 配偶者 | 200万円~ |

| 子 | 100万円~ |

| 親 | 50万円~ |

| 兄弟姉妹 | 数十万円~ |

遺族が複数いる場合の慰謝料は「配偶者>子>親>兄弟姉妹」となることが多くなっています。

家族の死亡慰謝料が相場以上になるケース

以下のようなケースでは、近親者固有の慰謝料が相場よりも増額されることがあります。

- 加害者に重過失(飲酒運転、制限速度の大幅な超過)がある場合

- 幼い子どもが事故にあう瞬間を見てしまった場合

- 事故を受けて家族が精神疾患を患った場合

- 被害者の苦痛や無念がことさらに大きかったと考えられる場合

- 加害者の救護が不十分だったために死亡したと考えられる場合

ただし、実際に増額が認められるのか、どの程度増額されるのかは、加害者側との示談交渉次第です。

弁護士基準より自賠責基準の方が高額なこと、増額を目指すなら法律の専門家である弁護士が交渉した方が効果的であることから、慰謝料を請求するときは弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者に重度の後遺障害が残った場合

交通事故で被害者に後遺障害が残った場合は、「後遺障害慰謝料」を請求できます。

通常は被害者本人しか慰謝料を請求することはできません。しかし以下のような場合は、被害者家族も近親者固有の慰謝料を請求できるとされています。

- 被害者に死にも比肩する後遺障害が残った

- 被害者に家族の手厚い介護が必要な後遺障害が残った

近親者固有の慰謝料は、被害者が後遺障害1級、2級、3級、重度の高次脳機能障害に認定された場合など限られたときにしか認められません。

家族1人につき数十万~数百万円の慰謝料が認められ、後遺障害等級が高いほど高額になる傾向があります。

参考までに、近親者固有の慰謝料が認められた裁判例の事案を紹介します。

後遺障害1級1号で近親者固有の慰謝料が認められた裁判例

金沢地判平18・10・11(平成17年(ワ)第488号)

被告車が交差点を直進しようとしたところ、左折進入してきた自転車に衝突し、自転車に同乗していた13歳の被害者が脳挫傷・遷延性意識障害を負った。

裁判所の判断

「…死亡に勝るとも劣らない精神的苦痛を受けたものと認められ,これに対する慰謝料としては,それぞれ500万円…」

金沢地判平18・10・11(平成17年(ワ)第488号)

- 被害者は後遺障害1級1号に認定された

- 過失割合は加害者55%、被害者45%

- 両親は被害者の将来の成長への楽しみを奪われた

- 両親は将来に不安を抱きながら被害者を介護していく生活を余儀なくされた

近親者固有の慰謝料

父母につき各500万円

後遺障害併合6級で近親者固有の慰謝料が認められた裁判例

横浜地判平22・3・31(平成20年(ワ)第1018号)

被告バイクが横断歩道を歩行中の原告に衝突し、原告は醜状痕、高次脳機能障害の障害を負った。

裁判所の判断

「…原告X2に,死亡にも比肩しうる精神的苦痛を認めることができ,その謝料額は,100万円が相当…」

横浜地判平22・3・31(平成20年(ワ)第1018号)

- 被害者は高次脳機能障害について7級4号、最終的に併合6級となった

- 被害者の知能は11歳程度になった

- 被害者は日常の家事等一切を行えず、結婚することも難しい状態

- 両親が被害者(娘)について描いていた将来は断たれたのも同然

近親者固有の慰謝料

母につき100万円

後遺障害慰謝料の注意点

後遺障害慰謝料を請求するには、原則として「後遺障害等級」の認定を受けていなければなりません。

さらに、後遺障害慰謝料に近親者固有の金額が加算されうるのは、後遺障害等級のうち要介護1級・要介護2級など上位の等級に認定されたケースです。

具体的には被害者に遷延性意識障害(植物状態・寝たきり)や高次脳機能障害などの後遺障害が残った場合が当てはまるでしょう。

こうした重度の後遺障害における後遺障害等級認定や慰謝料請求については、以下の関連記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

家族に関する慰謝料以外の賠償金

近親者固有の慰謝料とは別に、被害者の家族が入通院に付き添ったり、被害者の看護のため遠方からやってきたような場合には、付添費や近親者交通費が請求できます。

それぞれの相場を解説します。

付き添い看護費の相場

被害者が重傷を負っていたり、被害者が幼児・児童で一人での入通院が難しい場合は、家族の付き添い看護費を請求できます。

家族が付き添う場合、付き添い看護費の相場は以下のとおりです。

付き添い看護費の相場(日額)

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 入院への付き添い | 4200円 | 6500円 |

| 通院への付き添い | 2100円 | 3300円 |

また、家族が仕事を休んで付き添った場合は、休業による損害と付き添い看護費を比較し、高い方の金額の請求が認められます。

ただし、休業による損害として認められる金額は、職業付添人の費用が上限となります。職業付添人の費用の方が低額な場合、家族が仕事を休んで付き添うのではなく、職業付添人を雇うべきと考えられるからです。

付添費についてさらに詳しく知りたい方は、『交通事故の付添費|付き添いに認められる範囲と相場は?慰謝料との違いも解説』の記事をご覧ください。

家族の交通費の相場

重傷の被害者のために親族が駆け付けたり、看護のために付き添った近親者の交通費も請求できます。

ただし、ある程度被害者が重傷の場合でないと、認められない傾向があります。

将来介護費の相場

後遺障害等級の要介護1級・要介護2級に認定されたときなど、将来的に家族が介護していく必要がある場合は、将来介護費を請求できます。

家族が介護をする場合、将来介護費は以下の式で計算されます。

- 日額8000円 × 365日 × 平均余命に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来介護費を一括で受け取ることにより将来にわたって発生する利息を差し引くための係数です。

介護費について詳しく知りたい方は、『交通事故で介護費用が請求できる2ケース|計算方法と裁判例から金額もわかる』の記事も参考にしてみてください。

家族分の近親者慰謝料を請求する方法

原則として、交通事故では被害者やその代理人が、事故相手側に対して、家族の交通費なども含めた全額の損害賠償請求を行います。

ですが本人が死亡・重傷で損害賠償手続きできる状態でない場合は、家族が損害賠償請求をしていくことになります。

被害者が亡くなったケース

被害者が亡くなった場合は、相続人が被害者本人分と近親者固有の慰謝料を含めた全額の損害賠償請求します。

| 損害賠償金 | 支払先 |

|---|---|

| 近親者固有の慰謝料 | 家族がそれぞれ全額受け取る |

| それ以外の損害賠償金 (慰謝料や逸失利益など) | 相続人で法定相続分にしたがって分ける または全員の合意で決定する |

例えば被害者が妻と子2人、母親を残して死亡し、損害賠償金額として総額9500万円(うち近親者慰謝料について妻300万円、子各100万円)が認められたとします。

その場合、相続人は妻と子2人になります。また、妻は300万円、子は各100万円の近親者固有の慰謝料を全額受け取ります。

近親者固有の慰謝料を差し引いた9000万円については、妻1/2、子各1/4で相続されます。

最終的に妻は4500万円+300万円、子はそれぞれ2250万円+100万円を相続することになります。

法定相続人の決め方や、法定相続分については以下の記事をご参照ください。

被害者に重い後遺障害が残ったケース

被害者に重い後遺障害が残り、損害賠償手続きができないような状態のときは、成年後見人が被害者本人の代わりに損害賠償請求をします。

成年後見人とは、判断能力が不十分である人の代わりに、法的な意思決定を行う人のことです。成年後見人になれるのは、配偶者や4親等内の親族などです。

成年後見人を立てる手続きは以下のとおりです。

成年後見人を立てる手続き

- 必要な書類を用意する

(様式は裁判所の公式ホームページなどで入手可能) - 必要書類と収入印紙等を家庭裁判所に郵送する

- 裁判所からの連絡を受け、成年後見人候補者の面接の予約をする

- 予約日に家庭裁判所へ行き、面接を受ける

- 家庭裁判所が成年後見人を決める

交通事故の慰謝料に関するQ&A

ここからは、被害者の家族分の慰謝料に関する疑問も含め、交通事故の慰謝料に関するよくある質問にお答えしていきます。

Q1.事故にあった家族のため仕事を休んだら休業損害はもらえる?

家族が仕事を休んで入通院に付き添った場合は、「休業による減収(休業損害)」と「付き添い看護費」のうち高いほうの請求が認められます。

ただし、休業損害の金額は、職業付添人を雇った場合の費用が上限とされます。

請求する場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいましょう。

Q2.直接の被害者ではない家族の慰謝料請求権の根拠は?

交通事故において、直接被害を受けたわけではない家族に近親者慰謝料が認められる根拠は、民法及び判例にあります。

たとえば、遺族分の死亡慰謝料については、民法第七百十一条で言及されています。

第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

民法第七百十一条

また、判例では、不法行為による生命侵害があった場合、文言上民法711条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうると判断しています(最高裁昭和49年12月17日判決参照)。

さらに、近親者固有の後遺障害慰謝料についても、判例では、被害者の母は、被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合には、民法第七百九条や第七百十条を根拠に自己の権利として慰謝料を請求しうると判断しています(最高裁昭和33年8月5日判決参照)。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第七百九条・七百十条

Q3.車に同乗していた家族が一緒に被害にあったときの慰謝料は?

交通事故の被害にあったとき、運転者だけではなく、同乗していた家族も損害を負うことがあります。この場合、運転者と同乗していた家族は、別々に損害賠償請求権を得ます。

この場合の慰謝料の計算方法は、運転者も同乗していた家族も同じです。

慰謝料の具体的な金額を知りたい方は、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法を知って損せず増額【2026年最新】』の記事をご覧ください。

なお、過失割合によっては、同乗していた家族が運転者に損害賠償を請求することもあります。

この場合は、任意保険(対人賠償責任保険)を使えないことに気を付けておきましょう。

家族が運転する車で交通事故にあった場合の慰謝料の考え方は、『事故で同乗者が怪我・むちうち|慰謝料請求先は?友達の車に乗っていて責任を負う?』の記事も参考にしてください。

近親者固有の慰謝料請求は弁護士に任せるのがおすすめ

交通事故の慰謝料を請求するときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

とくに、近親者固有の慰謝料は認められないケースが多いため、請求するなら法律の専門家である弁護士にサポートしてもらった方がよいと言えるでしょう。

ここからは、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の負担を軽減する方法を解説します。

慰謝料請求を弁護士に任せるメリット

弁護士に依頼することで、慰謝料の大幅な増額が見込める、家族分の慰謝料も認められやすくなるといったメリットを得られます。

加害者側の任意保険会社は、各社が独自に定める「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してきます。この金額は自賠責基準に近いことが多く、弁護士基準で計算し直せば、2倍~3倍に増えることも多いです。

また、加害者側の任意保険会社は、家族分の慰謝料をあまり認めない傾向にあります。弁護士であれば、過去の判例といった明確な根拠をもとに適正な家族分の慰謝料を支払うよう主張できるため、請求が認められる可能性が高くなるのです。

さらに、交通事故では被害者側にも過失割合が認められる場合、受け取れる損害額が過失割合分減額(過失相殺)されてしまうため、過失割合は受け取れる損害賠償額に大きく影響します。この点、過失割合を弁護士が交渉することで適正な過失割合とし、必要以上に損害額が減額されることを防げます。

弁護士に依頼すれば、その他にも加害者側の任意保険会社とのやり取りを任せられる、適切な後遺障害等級に認定されやすくなるといったメリットを得られます。

弁護士に依頼するメリットについては、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事もあわせてご覧ください。

弁護士費用の負担を減らす方法

弁護士費用が気になる方には、以下の方法で費用負担を減らすことをおすすめします。

- 弁護士費用特約を利用する

- 相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼する

それぞれの方法について、具体的に見ていきましょう。

弁護士費用特約を利用する

弁護士費用特約とは、被害者が加入している保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。

弁護士費用特約を使えば、多くの場合、弁護士費用を300万円まで、相談料を10万円まで、保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険、クレジットカードなどにオプションとしてついていることが多く、利用しても保険の等級が下がらない点が特徴です。

なお、被害者本人の任意保険に弁護士費用特約が付帯されていなくても、被害者家族の保険に付帯されていれば使える場合があります。

弁護士費用特約とは何か、弁護士費用特約の利用方法などの解説は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご確認ください。

相談料・着手金が無料の法律事務所に依頼する

弁護士費用特約を使えない場合には、相談料・着手金を無料としている法律事務所の利用がおすすめです。

相談料とは弁護士に相談した際に支払う費用、着手金とは弁護士と契約を結んだ際に支払う費用のことです。

相談料・着手金が無料なら、加害者側から慰謝料などが支払われるまで費用の支払いが基本的にないので、すぐに大きなお金を用意できなくても安心して依頼することが可能です。

また、相談料が無料であることを活かして、事前の弁護士相談で弁護士費用と慰謝料の増額幅の見積もりをとってもよいでしょう。

弁護士費用が慰謝料の増額幅を上回らないか事前に確認することで、弁護士に依頼することでかえって損してしまうことを防げます。

まずは電話・LINEで弁護士に無料相談してみよう

アトム法律事務所は、交通事故被害者側の方に向けた電話・LINEによる無料相談を実施しています。

自宅からスキマ時間で相談できるので、事故後のさまざまな手続きでお忙しい方、対面相談に敷居の高さを感じる方は、ぜひご利用ください。

アトム法律事務所の特徴は、次のとおりです。

アトム法律事務所の特徴

- 相談料・着手金は基本的に無料

- 実績・口コミ

- 交通事故に強い弁護士が多数在籍。慰謝料の増額実績も豊富。

アトムの弁護士が実際に解決した事例:交通事故の解決事例 - ご依頼者様満足度は90%超え。

実際のお声:ご依頼者からのお手紙

- 交通事故に強い弁護士が多数在籍。慰謝料の増額実績も豊富。

相談予約は24時間365日受付をしています。ご心配な点やご不明点がある交通事故被害者側の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了