車線変更事故の過失割合|合流地点の事故は?よくあるケースや判例を解説

更新日:

自動車同士の交通事故の形態は色々ありますが、その1つが車線変更による事故です。

前方車が車線変更をしようと車線を越えたところに、直進してきた後方車が突っ込んで事故になるのが典型例でしょう。

交通事故では双方の過失割合が重要になります。過失割合が高いほど自分の責任が重くなり、慰謝料などの賠償金の金額に影響してくるからです。

一般道における四輪車同士の車線変更事故の過失割合は、前方車70:後方車30が原則となります。

だたし、同じ四輪車同士の車線変更に伴う交通事故であっても、車線変更禁止の道路で車線変更をした、スピード違反をしていたなどの事情によって過失割合が変化します。

そこで今回は、四輪車同士の車線変更による交通事故について、前方車と後方車の過失割合をよくあるケースごとに解説していきます。

なお、ここで紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

四輪車同士の車線変更事故の原則的な過失割合

| 事故類型 | 過失割合 |

|---|---|

| 一般道路を走行中 | 前方車70:後方車30 |

| 駐停車の車との事故 | 車線変更車100:駐停車:0 |

| 高速道路で 追越車線に変更 | 前方車80:後方車20 |

| 高速道路で 走行車線に変更 | 前方車70:後方車30 |

| 合流地点の事故 | 合流車70:本線車30 |

目次

一般道路における車線変更事故の過失割合

一般道における車線変更事故の基本の過失割合と修正要素を紹介します。

車線変更事故の過失割合は70対30が基本

一般道路で車線変更をした前方車(B)と、後方を直進してきた後方車(A)が衝突した場合、基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=30%:70%」です。

進路変更は事故を起こす可能性がある行為なので、道路交通法26条の2において、みだりに進路変更してはならない旨を規定しています。

また、進路変更後の進路の後続車について、速度または方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路変更をしてはならない旨も規定しています。

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

道路交通法26条の2第1項、第2項

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

つまり、進路変更をする際には周囲に十分に注意し、特に後続車の進行の妨げにならないようにするという注意義務を法律では課しているのです。それにも関わらず進路変更をした結果、後続車と衝突してしまったのなら、前方車に重い責任として70%の過失が認定されます。

一方、追突した後続の車両にも30%の過失が課されています。

これは、十分に前方に注意していれば先行者の車線変更に対応できたにも関わらず、十分に前方に注意していなかったことについて、過失ありとされるのです。

もっとも、事故ごとに生じる個別の事情によって、過失割合は70対30から変動します。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30 | 70 |

| Aがゼブラゾーン進行 | +10~20 | -10~20 |

| Aが15km以上の速度違反 | +10 | -10 |

| Aが30km以上の速度違反 | +20 | -20 |

| Aのその他の著しい過失 | +10 | -10 |

| Aのその他の重過失 | +20 | -20 |

| 進路変更禁止場所 | -20 | +20 |

| Bの合図なし | -20 | +20 |

| Aの初心者マーク等 | -10 | +10 |

| Bのその他の著しい過失 | -10 | +10 |

| Bのその他の重過失 | -20 | +20 |

こういった事情のことを「修正要素」と呼びます。各修正要素の内容については後述します。

修正要素(1)ウインカーを出さず車線変更

車線変更をした前方車(B)がきちんとウインカーを出さなかったために、後方を直進してきた後方車(A)と衝突した場合、過失割合は「後方車(A):前方車(B)=10%:90%」に修正されます。

道路交通法施行令第二十一条では、車線変更をする3秒前にウインカーを出さなければならないと定められています。それにも関わらず、きちんとウインカーを出さずに車線変更をして事故を起こしたことに対して、より重い責任が課されるのです。

道路交通法施行令第二十一条の概要

同一方向に進行しながら進路を変えるときは、「その行為をしようとする時の三秒前のとき」にウインカーなどで合図をしなければならない(道路交通法施行令第二十一条)

一方、車線変更した自動車がウインカーを出さなかったとしても、後方車の過失は0にはなりません。車線変更車がウインカーをきちんと操作するとは限らないため、それも含めて後方車は前方車にきちんと注意しなければならないということです。

修正要素(2)ゼブラゾーンを走行した

後方を直進してきた後方車(A)がゼブラゾーン(導流帯)を走行していたために、車線変更をした前方車(B)と衝突した場合、過失割合は10~20%変動して「後方車(A):前方車(B)=40%:60%~50%:50%」に修正されます。

ゼブラゾーンの走行自体は違法ではなく、走行したことによる罰則もありません。

しかし、ゼブラゾーンは交差点の手前や他車線道路で安全に車が走行できるように設けられているものであり、不用意に進入すれば事故などにつながるおそれがあります。

したがって、ゼブラゾーンに進入して事故が発生した場合、通常の車線変更事故よりも過失割合が加算されるのです。

ゼブラゾーンで発生した事故に関する過失割合や事故後の対応については『ゼブラゾーンでの事故の過失割合は?交通ルールや事故被害者の対応もわかる』の記事もおすすめです。

修正要素(3)車線変更禁止場所で車線変更

車線変更が禁止されている場所で前方車(B)が車線変更して、後方を直進してきた後方車(A)と衝突した場合、過失割合は「後方車(A):前方車(B)=10%:90%」に修正されます。

ラインが黄色の実線の道路は、隣の車線に移っての追い越しが禁止されているため、車線変更が禁止されている道路です。車線変更が禁止されている道路をまたいで事故になった場合、その車両に対して20%の過失が追加されます。

禁止されている区間で車線変更をすることは、事故になるかどうかに関わらずそもそも法律に違反しているため、その分だけ重い責任が認められるということです。

修正要素(4)スピード違反があった

自動車が時速15km以上の速度超過をしていれば過失割合が10%、時速30km以上の速度超過をしていればより重い責任として過失割合が20%程度加算されます。

これは、車線変更をした前方車にも、後方を直進してきた後方車にも該当する可能性のある修正要素です。

たとえば、後方を直進してきた後方車(A)が15km以上の速度超過をしたため、車線変更した前方車(B)と衝突した場合、過失割合は「後方車(A):前方車(B)=40%:60%」に修正されます。30km以上の速度超過だった場合の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=50%:50%」です。

一方、15km以上も速度超過して車線変更をした前方車(B)が、後方を直進してきた後方車(A)と衝突した場合、過失割合は「後方車(A):前方車(B)=20%:80%」に修正されます。30km以上の速度超過だった場合の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=90%:10%」です。

まとめ

| 違反車 | 速度超過 15km以上 | 速度超過 30km以上 |

|---|---|---|

| 後方車(A) | A:B=40%:60% | A:B=50%:50% |

| 前方車(B) | A:B=20%:80% | A:B=90%:10% |

車線変更はそれだけでも事故になる危険を伴う行為ですが、規制されている以上のスピードを出していれば、事故が発生する危険性がさらに高まるでしょう。

また、法定速度であれば相手の車両に気づいてブレーキを操作すれば事故を起こさずに停止できたにも関わらず、速度超過によってブレーキが間に合わずに事故につながってしまう可能性もあります。

そのため、車線変更においては前方車か後方車かに関わらず、法定速度をオーバーした車両については過失割合が増加するペナルティが課されるのです。

スピード違反を伴う衝突事故を起こした場合、過失割合が加重されて責任が重くなるうえに、スピード違反について罰則の対象になる場合もあるため、十分に注意したいところです。

スピード違反で発生した事故に関する過失割合や事故後の対応については『スピード違反による事故の過失割合|故意の有無や死亡事故かどうかは関係ある?』の記事で詳しく解説しています。

修正要素(5)初心者マークを付けていた

初心者マークが付いている後方を直進してきた後方車(A)が、車線変更をした前方車(B)と衝突した場合、後方車の過失が10%軽減されて過失割合は「後方車(A):前方車(B)=20%:80%」に修正されます。

初心者マークは、運転免許を取得してから1年未満の場合に、車の前面と後面に取り付けなければならないことが道路交通法で義務付けられているのです。

初心者マークは初心者ドライバーには義務として課されている反面、他のドライバーにとっては、初心者マークが付いていれば十分に注意しなければならないことがすぐに把握できます。

後続直進車が初心者マークの付いた車である場合の車線変更には十分注意しなければならないにも関わらず、車線変更によって事故を起こしたことから、基本よりも重い過失割合が前方車に課されるということです。

修正要素(6)著しい過失や重過失があった

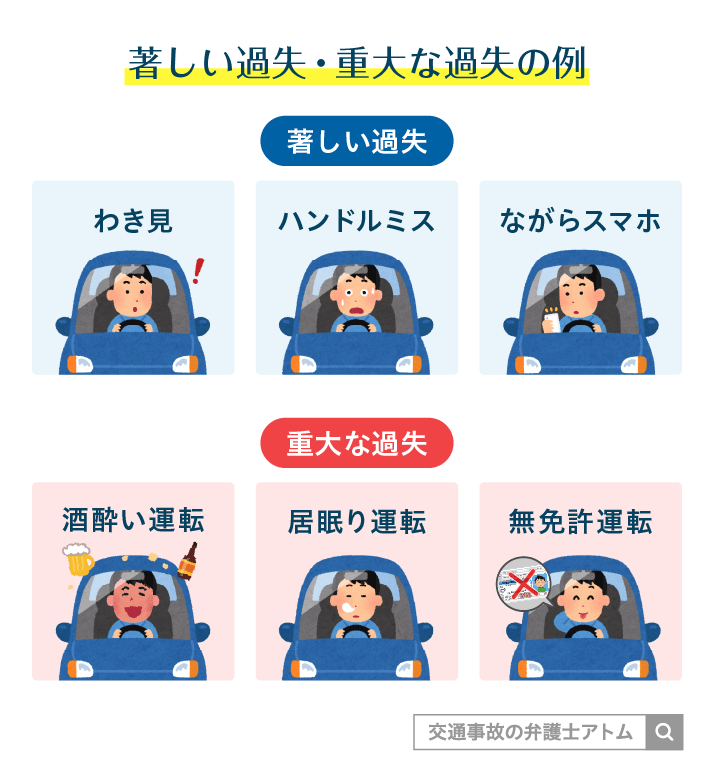

車線変更事故を起こした車に著しい過失や重過失が認められる場合には、過失割合が10%または20%加算されます。著しい過失や重過失とは、具体的には以下のような内容です。

著しい過失(10%加算)

- 脇見運転

- ハンドルやブレーキを不適切に操作した

- 携帯電話の使用(ながらスマホ)

- 酒気帯び運転

重過失(20%加算)

- 酒酔い運転

- 居眠り運転

- 無免許運転

- 薬物の使用

これは、車線変更をした前方車にも、後方を直進してきた後方車にも該当する可能性のある修正要素になります。

【コラム】車線変更事故で過失割合が100対0にするには

車線変更による事故では、原則として直進車にも過失が認められますが、以下のような事情が認められる場合には、過失割合が100対0となる可能性があります。

- 並走しながら走行している途中で車線変更された

- 後方から追い抜きながら車線変更された

このようなケースでは、直進車が車線変更することを予測できない、避ける余地がないといった理由から直進車に過失が認められないと判断されることがあります。

車線変更事故で過失割合が100対0となった判例

過失割合が100対0となった裁判例

神戸地判令和2・6・4(平成30年(ワ)第1561号)

神戸市内の片側3車線道路で、渋滞中に第2車線を走行していた被告が突然第1車線に車線変更し、併走していた原告車両の右側面に衝突した事例。

裁判所の判断

「…本件事故はもっぱら被告が第1車線の状況を確認せずに合図を出すとともに車線変更したことによるものである…」

神戸地判令和2・6・4(平成30年(ワ)第1561号)

- 進路変更車(被告)と直進車(原告)の過失は100対0。

- 原告は合図に気が付いても接触回避が不可能であった。

- 被告の主張はドライブレコーダーの映像から否定された。

損害賠償額

93万5,768円

本判例が過失割合100対0となった重要なポイントは、ドライブレコーダー映像により以下の事実が客観的に証明されたことです。

- 被告が方向指示器を出したのは車線変更の直前であり、原告にとって合図として認識できなかった

- 被告が車線変更直前まで同乗者と会話しており、後方を注視していなかった

一方で原告側は、渋滞で徐行していたこと、被告の合図確認が困難だったこと、仮に気づいても回避不可能だったことが認められ、過失なしと判断されました。

交差点内での車線変更事故の過失割合

交差点内で車線変更を行い、事故が発生した際には車線変更側の過失が大きく認定されることが多く、過失割合は9:1や8:2になるケースが一般的です。

これは、道路交通法で交差点およびその手前30メートル以内では追い越しや進路変更が原則禁止されていることが大きな理由です。

交差点は、信号・標識・右左折車・歩行者などが混在し、交通状況が非常に複雑です。こうした環境下での進路変更は危険性が高く、「そもそも車線変更すべきでなかった」と判断されやすいのです。

| 状況 | 過失割合 (車線変更側:相手側) |

|---|---|

| 信号交差点での進路変更 | 90:10 または 80:20 |

典型的なケース

- 信号のある交差点で、直進しながら右車線に変更 → 後続車と接触

- 右折レーンに入ろうと、交差点直前で強引に右車線へ変更

- 交差点を抜けながら隣の車線に移動しようとした際の事故

駐停車中の車と車線変更車の事故の過失割合

駐車中や停車中の車両に対して車線変更時に接触した場合、原則として「車線変更をした側が100%の過失」と判断されるケースが多いです。

これは、動いていない車にぶつかった=回避可能だったとみなされるためです。

たとえ相手の車が一時的に停車していた場合でも、運転者は安全確認を十分に行い、適切な間隔を保って進路変更する義務があります。

ただし、以下のような状況では、駐停車側にも一定の過失が認められることがあります。

- 駐車禁止場所に停車していた

- 夜間・無灯火で停車していた

- 歩道や交差点付近など、明らかに危険な位置に停車していた

これらのケースでは、「停車車両も安全に配慮すべきだった」として、過失割合が 90:10 や 80:20 に修正される可能性があります。

典型的なケース

- コンビニ前などで一時停車していた車に接触

- 路上駐車していた車に車線変更時に接触

- 左側に寄せて停車していたが、はみ出し気味の車体に接触

このような一方の過失割合が存在しない場合における事故には、独自の問題が生じることがあります。詳しく知りたい方は『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?過失割合を減らす方法も解説』の記事をご覧ください。

高速道路における車線変更事故の過失割合

高速道路における車線変更事故の過失割合を紹介します。また、車線変更事故とあわせて気になる加速車線から本線車線へ合流した時に生じる事故の過失割合もみていきましょう。

走行車線から追越車線に進路変更した場合

高速道路で走行車線から車線変更をした前方車(B)と追越車線を後方から直進してきた後方車(A)が衝突した場合、基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=20%:80%」です。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 20 | 80 |

| Bの合図なしまたは合図遅れ | -10 | +10 |

| Aの初心者マーク等 | -10 | +10 |

| 進路変更禁止区間 | -10 | +10 |

| Bのその他の著しい過失・重過失 | -10 | +10 |

| Aの速度違反 | +10~20 | -10~20 |

| 分岐点・出入口付近 | +10 | -10 |

| Aがゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

| Aのその他の著しい過失・重過失 | +10~20 | -10~20 |

後方からくる直進車の速度や方向を急に変更するおそれがあるような車線変更は道路交通法で禁止されています。

特に、一般道路に比べて高速道路は走行速度が速く、車線変更の際にはさらなる注意が求められるため、車線変更した方の過失割合が大きくなるのです。

追越車線から走行車線に進路変更等した場合

高速道路で追越車線から車線変更をしたり、片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に車線変更したりした前方車(B)と後方から直進してきた後方車(A)が衝突した場合、基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=30%:70%」です。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30 | 70 |

| Bの合図なしまたは合図遅れ | -10 | +10 |

| Aの初心者マーク等 | -10 | +10 |

| 進路変更禁止区間 | -10 | +10 |

| Bのその他の著しい過失・重過失 | -10~20 | +10~20 |

| Aの速度違反 | +10~20 | -10~20 |

| 分岐点・出入口付近 | +10 | -10 |

| Aがゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

| Aのその他の著しい過失・重過失 | +10~20 | -10~20 |

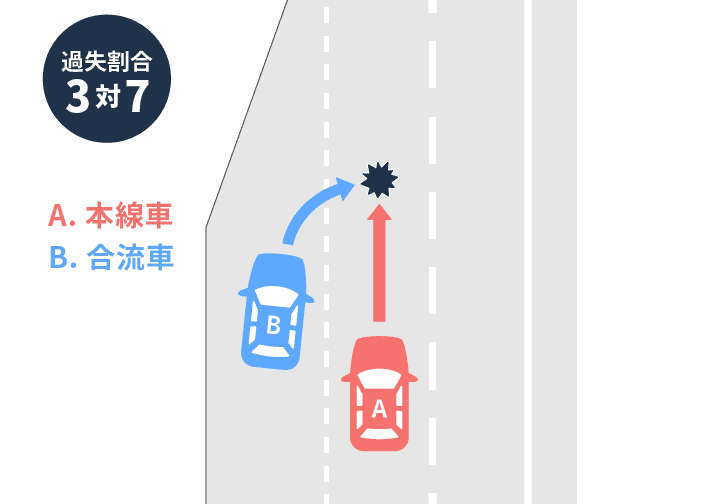

合流地点の場合

加速車線から高速道路の本線に合流してきた合流車(B)と、本線を直進してきた本線車(A)が互いに譲らなかったために衝突した場合、基本の過失割合は「本線車(A):合流車(B)=30%:70%」となります。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30 | 70 |

| B進入路手前進入 | -10 | +10 |

| Bのその他の著しい過失・重過失 | -10~20 | +10~20 |

| Aの速度違反 | +10~20 | -10~20 |

| Aの急加速 | +10~20 | -10~20 |

| Aのその他の著しい過失・重過失 | +10~20 | -10~20 |

合流車の基本の過失割合が大きい理由は、道路交通法75条の6で高速道路の本線を走行する車両が優先されるからです。本線車の走行を妨げるような低速での合流や、加速車線からいきなり合流してはいけません。

第七十五条の六 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

道路交通法75条の6第1項

合流車は本線車に注意しながら、本線の流れを止めないようにしっかり加速して合流しましょう。

もっとも、本線車が優先されるとはいっても、合流地点でかたくなに譲らない行為が正当化される訳ではありません。

合流地点は譲らない?ファスナー合流のススメ

合流に関しては、運転する人のなかでも意見が分かれるようです。

「合流地点で譲ってくれずうまく合流できなかった」

「直進車が優先なのだから合流車には譲らない」

合流に苦手意識を持つ方も多いでしょう。過失割合の視点でみると、車線変更した方の過失が高くなりますが、直進車にも一定の過失がつくため、ときに譲り合うことも重要であるといえます。

高速道路を管理するNEXCOでは、渋滞緩和のために「ファスナー合流(ジッパー合流)」を推奨しています。

“ファスナー合流”とは:規則正しく 1 台ずつ交互に(ファスナーのように)合流するもの

「ファスナー合流」へのお願い

加速車線のいたるところで合流するよりも、加速車線の先頭で交互に規則正しく合流するファスナー合流のほうが交通の流れが良くなり、渋滞対策に有効であるといわれています。

譲ってくれなかった、譲るのはズルいと考えるのではなく、譲り合いの心を持って走行すれば、渋滞緩和だけでなく交通安全にもつながるのではないでしょうか。

バイクとの車線変更事故の場合

高速道路での車線変更時にバイクと接触した場合、自動車同士の事故と比べて、バイク側の過失割合が少なくなる傾向にあります。

バイクは車体が小さく、自動車に比べて交通弱者とされます。よって、自動車のほうがより安全に配慮すべきだったとされるのです。

| 車線変更車 | 直進車(バイク) | 過失割合 (車線変更:バイク) |

|---|---|---|

| 自動車 | バイク | 80:20 |

| バイク | 自動車 | 60:40 |

特に高速道路では、速度差・死角・すり抜けなど、バイク特有の動きがあるため、「どちらにどれだけの注意義務があったか」が争点になりやすいです。

よくあるケース

- 自動車が追越車線に移動しようとして、直進してきたバイクと接触

- バイクが車線変更中に、後方の車に接触される

- 高速道路での「すり抜け」中に、自動車の進路変更と重なって接触

車線変更事故の判例

裁判例①進路変更禁止区域での車線変更

進路変更禁止区域での車線変更事故の裁判例

さいたま地判平28・7・7(平成26年(ワ)第2595号)

雨天の夜間に青果運送会社の4トン冷凍車が国道の第1車線を時速60km程度で走行中、第2車線から左折のため車線変更してきた普通乗用車と衝突した事故。普通車は交差点手前の進路変更禁止区域(黄色線区間)内で車線変更を行い、後方から直進してきた冷凍車の右側面に左側面を接触させた。

運送会社側は車両時価101万円に対し修理費412万円の経済的全損となり、代車費用126万円、車検整備費用49万円などの損害が発生。普通車側も車両損害76万円を被った。

裁判所の判断

「双方の過失割合について、原告車が10、被告車が90とするのが相当である」

さいたま地判平28・7・7(平成26年(ワ)第2595号)

- 過失割合:普通車90%、運送会社10%

- 損害額:運送会社への賠償281万円、普通車への賠償8万円

進路変更禁止区域での車線変更は道路交通法の明確な違反行為であり、基本的に車線変更した側の過失が重く認定されます。本判例では普通車側に90%という高い過失割合が認定されました。

ただし、後続車両にも一定の注意義務があります。前方車両が方向指示器を出して進路変更の意思を示している場合、たとえ違法な車線変更であっても、可能な範囲で減速や回避措置を講じる義務があるとされています。

裁判例②自転車同士の進路変更事故

自転車同士の進路変更事故の裁判例

大阪地判平31・3・22(平成29年(ワ)第11539号)

朝の通勤時間帯、道路脇で空き缶を整理している女性を避けるため、先行する自転車が右側に進路変更した後、左側に戻る際に後続の自転車と衝突。被害者は片耳にイヤホンを装着して音楽を聴きながら運転していた。追い越しを図った加害者は警音器を鳴らしたが、手袋が触れてこもった音しか出せなかった。

裁判所の判断

「原告の過失割合を6割、被告の過失割合を4割として、過失相殺を行うことが相当である」

大阪地判平31・3・22(平成29年(ワ)第11539号)

- 裁判所は双方に過失を認定

- 先行車:進路変更時の後方確認義務違反

- 後続車:十分な間隔確保と適切な警音確認義務違反

この判例では、自転車同士の事故において「進路変更車vs追い越し車」という複合的な事故形態での過失割合が争点となりました。裁判所は、追い越し車の方が事故を予見しやすい立場にあったとして、より重い責任を認定しています。

また、片耳のイヤホン装着は、両耳でなければ重大な過失とは評価されないという判断も示されています。

過失割合が損害賠償に与える影響

車線変更に関する過失割合をパターン別にいくつか見てきました。

では、そもそも過失割合はなぜ重要なのでしょうか。車線変更の事故の過失割合をより深く理解するために、過失割合の基本をおさえておきましょう。

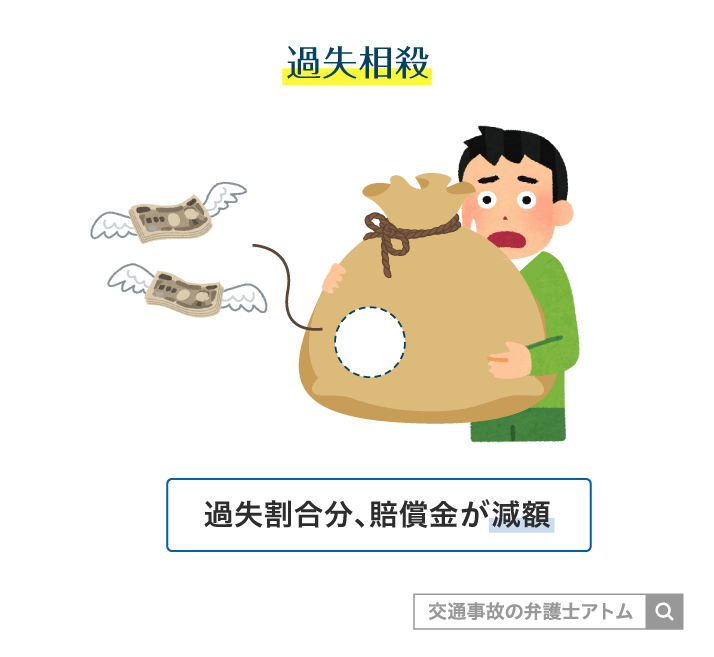

過失割合に応じて損害賠償額が減額される

過失割合は被害者に支払われる損害賠償の金額にも影響する重要な数値です。

たとえば、交通事故の被害の総額が100万円で、過失割合が前方車70%で後方車30%の場合、後方車が前方車に請求できるのは100万円のうち、自分の責任である30%を差し引いた70万円となります。

このような過失に基づいた減額を、「過失相殺」というのです。

自分の過失割合が大きいほど責任も重くなるため、交通事故で保険会社と示談交渉をする場合などは、どの程度の過失割合になるかは非常に重要となります。

過失相殺のより具体的な計算方法については、関連記事『過失相殺とは?計算方法や交通事故の判例でわかりやすく解説』が参考になるので、あわせてご覧ください。

過失割合は示談交渉で左右される

交通事故における過失割合は、事故の責任を数値で表したものであり、裁判例や過去のデータをもとにした「基本の過失割合」に沿って算定されます。

しかし、実際には基本の過失割合に修正要素を反映させて柔軟に調整していくものであり、最終的には示談交渉で決定されることが一般的です。

そのため、同じような事故でも、細かい事故状況や交渉の内容次第で「どちらがどれだけ悪いか」が変わる可能性があるのです。

交通事故の基本的な内容を網羅した関連記事『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』も参考になりますので、あわせてご確認ください。

車線変更事故を弁護士に相談・依頼すべき理由

車線変更事故で過失割合や示談金に関して争いになっている場合は、弁護士に相談・依頼しましょう。

たとえ争いになっていない場合でも、本当に妥当な過失割合や示談金なのか知っておく意味でも、弁護士に確認してもらうのは重要です。

弁護士が適切な過失割合を主張してくれる

車線変更の事故に巻き込まれた場合に弁護士に相談・依頼をすると、弁護士が適切な過失割合を主張してくれます。

車線変更の事故の当事者になった場合、基本的に相手方の保険会社から過失割合を提示されますが、保険会社が提示する割合が正しいとは限りません。

保険会社からすると、自分の側の過失割合が小さいほど支出も少なくなるため、客観的な過失割合とは異なる小さい過失割合を提示する可能性があるのです。

相手方が提示する過失割合に納得がいかない場合、交通事故に知見のある弁護士に依頼すれば、弁護士が適切な過失割合を保険会社に対して主張してくれます。

弁護士なら適切な証拠を収集したうえで過失割合を主張してくれる

弁護士なら、過失割合で問題となった場合に、被害者側の主張の根拠となる適切な証拠を収集したうえで、過失割合を主張してくれます。

具体的には、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などから、根拠のある過失割合の主張を行ってくれるでしょう。

適切な過失割合で妥当な示談金を得る

弁護士に依頼すれば、客観的な過失割合に基づいて相手方と交渉したり、相手が交渉に応じない場合に裁判という形で争うことができるので、適切な割合による損害賠償を獲得しやすくなります。

過失割合が異なると請求できる損害賠償の金額も変わってくるので、納得できなければ迷わず弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼することで生じるメリットを知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

無料電話・LINE相談はこちらから

車線変更による事故の過失割合を中心に解説してきました。

ウインカーを出していなかった、車線変更禁止の道路で変更しようとした、スピード違反などの事情がある場合、基本の過失割合が調整されることになるでしょう。

注意点として、事故の相手方が提示してくる過失割合は、客観的に正しいとは限らず、実際よりも自分の責任を低く見積もっている場合があります。

過失割合は損害賠償金の支払いに影響するので、納得がいかない場合は交通事故に知見のある弁護士に相談するのがおすすめです。

アトム法律事務所では、弁護士による無料相談を行っています。無料相談をご希望の場合は、下記バナーより相談予約をお取りください。

相談予約の受付は24時間365日いつでも対応中で、電話だけでなくLINEやメールからもお問い合わせいただけます。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了