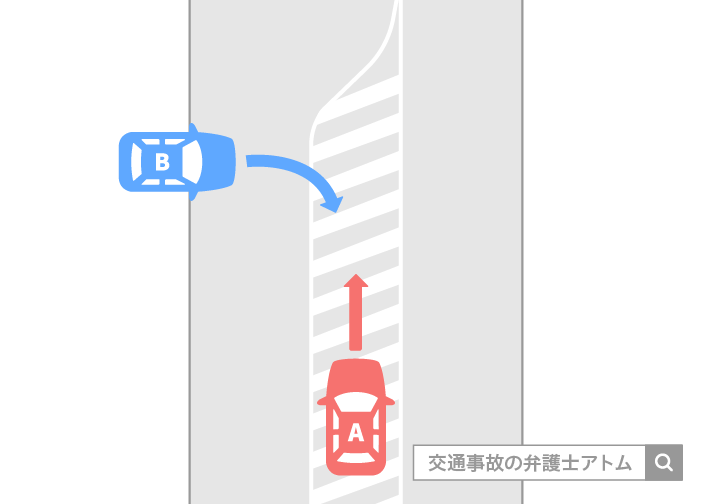

ゼブラゾーンでの事故の過失割合は?交通ルールや事故被害者の対応もわかる

「ゼブラゾーンの上を走ってもいいの? 交通違反にはならない?」

ゼブラゾーンの走行は法令で禁止されてはいませんが、その性質上、推奨はされません。

また、ゼブラゾーンを走行していて事故を起こすと、過失割合で不利になることもあります。

この記事では、ゼブラゾーンでの事故における過失割合、ゼブラゾーンの法的な意味合い、ゼブラゾーンで事故が起こったとき被害者がすべきことなどをまとめています。

ゼブラゾーンで事故に遭ってしまった方、ゼブラゾーンに関する交通ルールを再確認しておきたい方は、ぜひご一読ください。

目次

ゼブラゾーンでの事故の過失割合

ゼブラゾーンの走行は過失割合に影響

ゼブラゾーンを走行している車やバイクが事故を起こした場合、過失割合が10%~20%程度上乗せされることがあります。

過失割合とは、事故が起こった過失(責任)が加害者と被害者にそれぞれどのくらいあったかを示した数値のことです。

過失割合は、事故の類型ごとに決められている「基本の過失割合」に、事故状況にあわせた「修正要素」を反映させることで決まります。

ゼブラゾーンはみだりに走行すべきではないとされていることから、ゼブラゾーンを走行していると、過失割合が増加する修正要素として認められることがあるのです。

まずは、事故の類型ごとに、ゼブラゾーンを走行することで過失割合にどう影響するかを確認していきましょう。

なお、以下に紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をもとにしています。

交通事故の過失割合について、決め方や影響などをより深く知りたい方は、『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事をご確認ください。

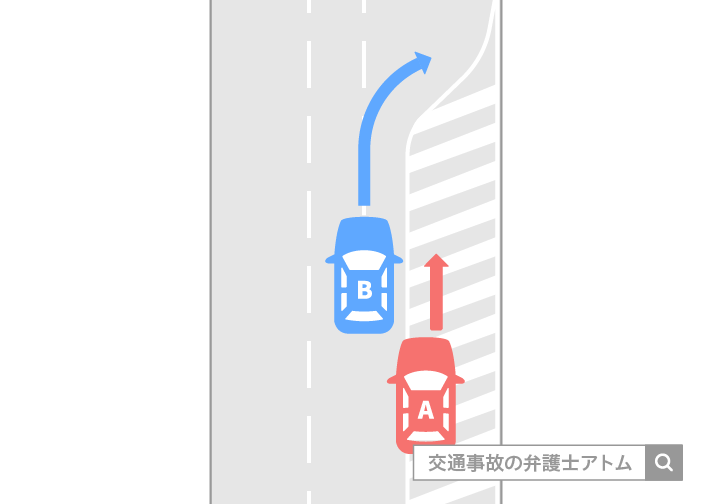

ゼブラゾーン走行車と車線変更車の事故

ゼブラゾーンを走行する直進車(A)と、Aの前方で右車線へ車線変更する車(B)が事故を起こした場合、基本の過失割合はA:B=30:70ですが、修正要素としてAの過失割合が10%~20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30 | 70 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +10~20 | -10~20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

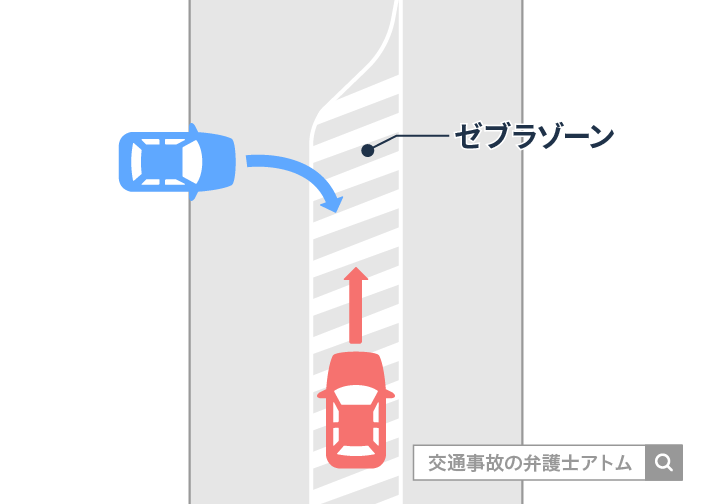

ゼブラゾーン走行車と道路外に出るため右折する車の事故

ゼブラゾーンを走行する直進車(A)と、Aの対向車線から道路外に出るために右折する車(B)が事故を起こした場合、基本の過失割合はA:B=10:90ですが、修正要素としてAの過失割合が10%~20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 10 | 90 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +10~20 | -10~20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

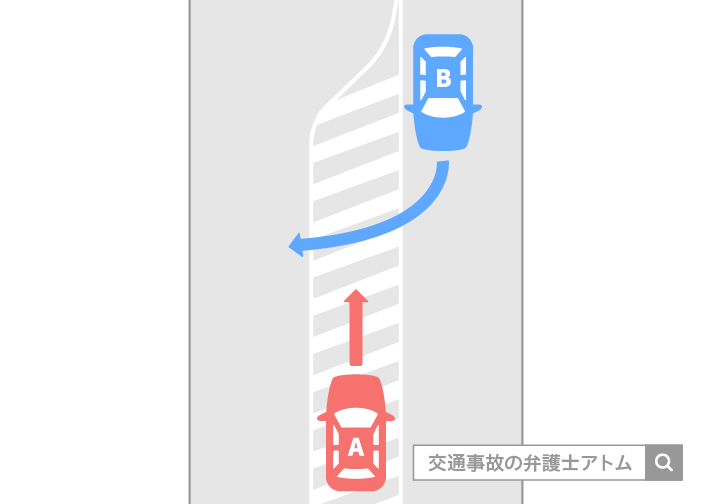

ゼブラゾーン走行車と道路に進入するため右折する車の事故

ゼブラゾーンを走行する直進車(A)と、道路外から道路に進入するため右折する車(B)が事故を起こした場合、基本の過失割合はA:B=20:80ですが、修正要素としてAの過失割合が10%~20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 20 | 80 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +10~20 | -10~20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

高速道路上におけるゼブラゾーンでの事故

高速道路上におけるゼブラゾーンでの事故では、基本的に修正要素としてゼブラゾーン走行車の過失割合が20%加算されることになります。事故の態様ごとに詳細を見ていきましょう。

四輪車同士の事故

ゼブラゾーンを走行する直進車(A)とAの前方で追越車線に進路変更する車(B)が事故を起こした場合、基本の過失割合はA:B=20:80ですが、修正要素としてAの過失割合が20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 20 | 80 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

また、ゼブラゾーンを走行する直進車(A)とAの前方で追越車線以外に進路変更する車(B)が事故を起こした場合は、基本の過失割合はA:B=30:70となり、修正要素としてAの過失割合が20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 | 30 | 70 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

四輪車と自動二輪車の事故

四輪車と自動二輪車の事故で、ゼブラゾーンを走行する直進車(A)とAの前方で追越車線に進路変更する車(B)が事故を起こした場合、基本の過失割合はAとBのどちらが自動二輪車でどちらが四輪車だったかによって変わります。

そのうえで、修正要素としてAの過失割合が20%加算されます。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 /Aが自動二輪車、Bが四輪車 | 10 | 90 |

| 基本の過失割合 /Aが四輪車、Bが自動二輪車 | 30 | 70 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

また、四輪車と自動二輪車の事故で、ゼブラゾーンを走行する直進車(A)とAの前方で追越車線以外に進路変更する車(B)が事故を起こした場合も、基本の過失割合はAとBのどちらが自動二輪車でどちらが四輪車だったかによって変わります。

そのうえで、修正要素としてAの過失割合が20%加算されることになるでしょう。

| A | B | |

|---|---|---|

| 基本の過失割合 /Aが自動二輪車、Bが四輪車 | 20 | 80 |

| 基本の過失割合 /Aが四輪車、Bが自動二輪車 | 40 | 60 |

| (修正要素) Aのゼブラゾーン走行 | +20 | -20 |

※事故の態様によっては、上記以外にも修正要素が反映される可能性有

ゼブラゾーンに関する基礎知識

ここまでゼブラゾーンでの事故の過失割合を見てきましたが、そもそもなぜゼブラゾーンを走行していると過失割合が加算される傾向にあるのでしょうか。

その理由を知るために、ゼブラゾーンに関する基礎知識を確認していきます。

ゼブラゾーンは走行を誘導するため設置されている

ゼブラゾーン(導流帯)とは、道路標示のうち、白い縞模様を白い枠線で囲っている区画線のことを言います。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令においては、導流帯を「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」に設置するものとしています。

ゼブラゾーンは、主として以下のような場所に、事故や渋滞を防ぐ目的で設置されています。

ゼブラゾーンが設置される場所

- 広い交差点や多車線の交差点

- 変形しているなど、複雑な形状の交差点

- 車線が減少するなど、道路の形状から見て誘導の必要がある場所

ゼブラゾーン上の走行は推奨されていない

道路交通法上では、ゼブラゾーン上を走行することは明確に禁止されていませんが、走行は推奨されていないといえます。

道路交通法第17条第6項には、「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。」とありますが、ゼブラゾーンはここで規定されている入ってはならない部分に当てはまらないのです。

ゼブラゾーン上を走行したこと自体に罰則が科されることも基本的にないでしょう。

ただし、ゼブラゾーンはあくまで自動車が安全かつ円滑に走行できるように設置された区画です。その趣旨からして、ゼブラゾーン上の走行は控えるべきでしょう。

ゼブラゾーンは一般的にみだりに進入すべきではない区画とみなされているため、事故時にゼブラゾーン上を走行していた側の過失割合が加算されるのです。

ゼブラゾーン上に駐停車することはできる?

ゼブラゾーンは道路交通法第44条で規定された駐停車禁止場所および同法第45条で規定された駐車禁止場所にも当てはまらないため、駐停車することも明確に禁じられてはいません。

ただし、ゼブラゾーンが設置されている場所は、交差点の手前や、誘導の必要があるような複雑な形状の道路であることが多いです。

そのような場所に駐停車すると事故を誘発する可能性が高く、非常に危険です。

よって、やむを得ない場合以外は、ゼブラゾーン上に駐停車することも避けた方がよいと言えるでしょう。

過去には、ゼブラゾーン上に駐車していたことが追突事故につながったとして書類送検された例もあります。

ゼブラゾーン(導流帯)と似ている標示に注意

道路上の標示には、ゼブラゾーン(導流帯)と似ているものがあります。混同してしまうと事故につながる可能性があるため、注意しておきましょう。

導流帯と似ている道路標示

- 立入り禁止部分

- 白い縞模様を黄色い枠線で囲っている区画線

- 走行や駐停車が禁止されている

- 停止禁止部分

- 白く短い縞模様を白い枠線で囲っている区画線

- 走行は許可されているが、停車は禁止されている

- 安全地帯

- 白と黄色の枠線による区画線

- 走行が禁止されているほか、歩行者がいるときは徐行する必要がある

- 安全地帯又は路上障害物に接近

- 白い縞模様と矢印で示された区画線

- 走行や駐停車は明確に禁止されていないが、先に障害物があるため避ける必要がある

ゼブラゾーンでの事故の被害にあったときの対応

最後に、ゼブラゾーンでの事故の被害者になってしまったとき、どのように対応すればよいかを解説します。

事故にあってから解決するまでの流れ

交通事故の発生から解決までの流れは、以下のとおりです。

交通事故の流れ

- 負傷者の救護、現場の安全確保、警察への通報など、事故直後の対応をする

- 病院で治療をする

(医師から完治と診断されれば、相手方との示談交渉に進む) - 医師から症状固定と診断されれば、後遺障害認定の申請をする

- 相手方との示談交渉で示談金の金額や過失割合を決める

- 示談が成立すれば、約2週間後に示談金が振り込まれる

示談が不成立の場合は、裁判やADRで解決を図る

関連記事『交通事故被害者がすべき対応の流れは?示談のポイントや慰謝料も解説』では、交通事故の発生直後の対応から、治療や示談交渉の注意点まで、交通事故の被害者がすべきこと・気を付けるべきことを網羅的に説明しています。ぜひあわせてご一読ください。

ゼブラゾーン事故の過失割合は弁護士の相談で確認

ゼブラゾーンでの事故の場合、相手方と示談交渉をする際に過失割合でもめることが多いです。

被害者側にも過失割合がついた場合、その分だけ、受け取れる示談金が減額されます。これを「過失相殺」と言います。

相手方の任意保険会社は、過失相殺により支払う金額を少なくするため、被害者側の過失割合を多めに見積もって提示してくることがあるのです。

とくに、一般道でゼブラゾーンを走行していて事故が発生した場合は、修正要素として加算または減少される過失割合は10%~20%と幅があります。

このため、被害者側と相手方の主張する過失割合に差が出ることも多くなるでしょう。

その他に、慰謝料の金額を相場より低額にして提案してくることも珍しくありません。

相手方から提示された過失割合や慰謝料の金額に疑問があったり、変更したい場合は、交通事故に精通した弁護士に相談するのが1番の近道です。

弁護士であれば、過去の判例をもとに適切な過失割合や慰謝料額を検討し、相手方に主張していくことができます。

アトム法律事務所は交通事故被害者の方を対象とした無料相談を実施しています。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、過失割合でお困りの場合はいつでも気軽にお問い合わせください。

相手方から提示された過失割合に納得いかない場合は、『交通事故の過失割合が納得いかない!おかしいと感じたら弁護士を通じて交渉を』の記事をご参考ください。過失割合を変更する手段や、過失割合に関する交渉のコツを紹介しています。

まとめ

- ゼブラゾーンでの事故では、ゼブラゾーンを走っていた側の過失割合が10%~20%加算される

- ゼブラゾーン上の走行・駐停車は禁止されていないが、設置の趣旨を鑑みると避けるべき

- ゼブラゾーンでの事故の被害にあったら、相手方と過失割合でもめる可能性があるため、弁護士に一度相談しておくとよい

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了