玉突き事故の過失割合は?誰の保険で賠償する?真ん中に過失がつくケースも解説

更新日:

玉突き事故に巻き込まれたり、順次衝突事故をおこしてしまった方へ。

この記事では、多重衝突事故(3台以上の車が絡む事故)のうち、玉突き事故や順次衝突の過失割合を解説します。

玉突き事故の過失割合は、基本的には、最初に追突した車両が100%の過失となり、他の車両は無過失となります。

例えば、玉突き事故(停車中に後方車両に追突され、押し出される形で前方車両に追突する事故)では、先頭や真ん中の車両には過失がなく、追突してきた最後尾の車両に100%過失があると判断されるのが基本です。

しかし、多重衝突事故には、玉突き事故以外の類型や、多数の原因があり、複数人に過失割合や損害賠償責任が分散することもあります。発生原因によっては、一番前でも、真ん中でも、過失がついてしまうことはあるのです。

この記事では、多重衝突事故の過失割合について、①玉突き事故(最後車が最初に追突した場合)、②順次衝突事故(中間車が最初に追突した場合)、③高速道路上の玉突き事故の場合に分けて詳しく紹介します。

また、誰に損害賠償責任があるのか、自分にも過失割合が付いたらどうなるのかも解説していくので、ご確認ください。

この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

目次

玉突き事故など多重衝突の過失割合は?

こちらでは、玉突き事故等の多重衝突事故の過失割合について、以下の3ケースに分けて解説していきます。

- 後続車が最初に追突した3台玉突き事故

- 3台の真ん中が最初に追突した事故(順次衝突事故)

- 高速道路上の玉突き事故

この記事の解説では、先頭車をA車、真ん中の車をB車、最後車をC車として解説をすすめます。

なお、過失割合の決め方については、以下の関連記事をご覧ください。

(1)後続車が最初に追突した3台玉突き事故

後続車が真ん中の車に追突し、押された真ん中の車が先頭車に追突するという玉突き事故では、基本的に最初に追突した車に100%の過失があるとされます。

しかし、先頭車や真ん中の車が急ブレーキを踏んだ結果、後続車が追突してしまったなど、事故の原因が追突された側にもある場合は、追突された側の車にも過失が生じます。

過失割合をまとめると、以下の通りです。

- 基本的な過失割合

- A車(先頭車):B車(真ん中の車):C車(最後車)=0:0:100

- B車の急ブレーキでC車がB車に追突、その勢いでB車がA車に追突した場合

- A車:B車:C車=0:30:70

- B車の操作ミスでC車がB車に追突、その勢いでB車がA車に追突した場合

- A車:B車:C車=0:20:80

- A車が急ブレーキを踏んだためB車も急ブレーキを踏んだ結果、C車がB車に追突して玉突き事故になった場合

- A車:B車:C車=30:0:70

後ろの車に煽られて急ブレーキを踏んだ場合の扱い

後方車両から煽られたことを理由に急ブレーキを踏んだとしても、「理由はあれど必要ない急ブレーキ」だと判断されると過失割合が増えてしまいます。

後方車両に煽られた場合、少しずつ減速して脇に逸れ、後方車両に道をゆずるなど、急ブレーキ以外の回避方法をとることも可能です。

このことから、急ブレーキを踏むしかなかったと判断されることは難しいでしょう。

追突事故の過失割合の原則や急ブレーキとの関係を知りたい方は、『追突事故の過失割合は10:0が原則!急ブレーキの過失や判例も紹介』の記事を読むとさらに理解が深まります。

(2)3台の真ん中が最初に追突した事故

B車(真ん中の車)がA車(先頭車)に追突し、その後C車(後続車)がB車に追突した場合、基本的には1つの玉突き事故ではなく、2つの追突事故として扱われます。

先頭車と真ん中の車の追突事故と、真ん中の車と後続車の追突事故として考えられるのです。

そのため、玉突き事故とは区別されて「順次衝突事故」(ないしは「順次追突事故」)と呼ばれます。

順次衝突事故の過失割合は以下の通りで、それぞれ追突した側の車に原則として100%の過失があると判断されます。

- A車:B車=0:100

- B車:C車=0:100

ただし、A車が急ブレーキを踏むなどA車に事故の原因がある場合には、A車側にも過失割合が付くでしょう。

一方で、C車がB車に追突した件については、基本的にC車に100%の過失が付きます。

道路交通法26条では、前方車両が急停止した場合でも衝突を避けられる程度に車間距離をあけることが義務付けられているためです。

C車がB車への追突を避けられなかったのは、この道路交通法を守っていなかったと判断されるため、C車の過失が認められます。

(3)高速道路上の玉突き事故

高速道路における玉突き事故の過失割合は、以下の通りです。

- 全車走行中にC車(後続車)が最初に追突した場合

- A車(先頭車):B車(真ん中の車):C車(最後車)=0:0:100

- A車が急ブレーキを踏んで玉突き事故になった場合

- A車:B車:C車=50:0:50

- A車が正当な理由なく駐停車していて玉突き事故になった場合

- A車に40%の過失がつき、残りの60%は車間距離などを考慮してB車・C車の間で分配される

- A車・B車が正当な理由により駐停車していて玉突き事故になった場合

- A車:B車:C車=0:0:100

- ただし、正当な理由があっても、自動車を路肩に寄せることができたのに寄せていなかった場合には、A車やB車にも過失割合が認められる。

高速道路では、一般道路とは違い原則として駐停車が禁止されています。

また、速く走行することが想定されているため、急ブレーキの危険性も一般道路より高くなるでしょう。

よって、前方車両が正当な理由なく駐停車・急ブレーキをして玉突き事故が起こった場合、前方車両には一般道路における玉突き事故よりも大きな過失割合がつくのです。

高速道路上で事故が起こった場合、ハザードランプを点灯させて後続車に事故の発生を知らせるなど、二次被害を避ける行動が重要といえます。

もっとも、むやみに道路上に降りることや、長く自動車を停車させて車内にとどまることは危険です。関連記事『高速道路で事故にあった時の対処法|料金所付近の事故の過失割合は?』では、高速道路上で事故が起こった時の流れや対応を解説しているので、併せてお読みください。

玉突き事故・多重衝突事故の過失割合は修正要素によって変わる

過失割合を決める際には、交通ルール違反の有無、道路の見通しや状態など、その事故固有の事情も考慮しなければなりません。

こうしたその事故固有の事情を「修正要素」と呼び、実際の過失割合は修正要素によって増減されることが多いです。

修正要素となる具体的な事情としては、以下のようなものが考えられます。

修正要素の一例

- 前方不注意

- 飲酒運転

- 降雨や濃霧のため視界不良であった

- 時速15km以上の速度違反

よって、玉突き事故の過失割合は、必ずしもここまで解説してきたとおりになるとは限りません。

厳密な過失割合は実際の事故状況を詳しく把握したうえで、過去の判例や事例なども踏まえながら算定する必要があります。

計算が複雑になることもあるため、過失割合の見通しを知りたい場合は、専門知識を有する弁護士に問い合わせるべきでしょう。

過失割合は警察が決めるのではなく、基本的に事故当事者同士の合意により決まります。

そのため、示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が算定して提示してくれることも多いです。

しかし、加害者側に有利な修正要素しか考慮していないなど、適切な過失割合になっていない可能性もあるので、示談成立前に弁護士の意見も聞いてみることが重要です。

▼電話・LINEによる無料相談で、詳しい事故状況をお伝えください。

玉突き事故など多重衝突事故で損害賠償請求する相手は?

基本的には過失のある人へ損害賠償請求する

玉突き事故で損害賠償の責任を負うのは、基本的に過失割合がついた人です。

たとえば玉突き事故の過失割合が「A車:B車:C車=0:0:100」だった場合、A車とB車は、C車に損害賠償請求できます。

一方C車の人は、過失のないA車やB車の人に損害賠償請求することはできません。

なお、厳密には過失のある人自身に賠償請求するのではなく、その人が加入する自賠責保険や任意保険に賠償請求をすることになります。

そのため、賠償金が高額になっても、基本的には期日までに一括で支払いを受けられます。

ただし、任意保険は任意加入なので、加入していない人もいます。その場合、賠償金の一部は自賠責保険に、残りは本人に請求することになるでしょう。

2人以上に過失がある場合の損害賠償請求

玉突き事故の過失割合が「A車:B車:C車=30:0:70」だとすると、損害賠償の責任はA車の人とC車の人にあります。

一方、B車には過失割合がついていないので、B車には損害賠償責任はありません。

よって、損害賠償の請求先はそれぞれ以下のようになります。

- A車が損害賠償請求できる相手:C車

- B車が損害賠償請求できる相手:A車とC車

- C車が損害賠償請求できる相手:A車

なお、上記のケースでは、B車はA車とC車のドライバー2人に対して損害賠償請求が可能です。

この場合、B車の人は、A車かC車のドライバーどちらかに損害賠償金を全額請求する、もしくは双方に損害賠償金を何割かずつ請求することになります。

例

B車の人が受け取れる損害賠償金が500万円だった場合、以下のいずれかの方法で賠償請求できる。

- A車のドライバーまたはC車のドライバーどちらかに、500万円を請求する

- A車のドライバーに200万円、C車のドライバーに300万円請求する

※請求額の分配は、A車とC車それぞれの責任の程度に関係なく、B車の人が自由に決められる。

どちらにどれくらい請求するかは、それぞれの資力・保険加入状況などを踏まえて決定しましょう。

資力のある方、手厚い保険に加入している方に多く請求する方が、速やかに賠償金を受け取れる可能性が高いです。

なお、上記のどちらの方法で損害賠償請求したとしても、のちほどA車・C車のドライバー間で互いの負担額が話し合われ、清算がおこなわれます。

よって、たとえばC車に損害賠償金を全額請求したからと言って、A車が損害賠償金を全く負担しないということにはなりません。

自分にも過失割合が付いている場合はどうなる?

玉突き事故で自分にも過失割合が付いている場合、損害賠償金を支払う責任と、自身が受け取れる損害賠償額の減額(過失相殺)が生じます。

「A車:B車:C車=20:0:80」の玉突き事故で、自分がA車だった場合を例に挙げると、次の通りです。

- 損害賠償金を支払う責任

- B車とC車の人に対して損害賠償責任を負う

- 自身の損害賠償金の減額

- 自身が請求する損害賠償金のうち、自分の過失割合分が減額される

- つまり、受け取れる損害賠償金が20%減額される

B車やC車の人に支払う損害賠償金は、自身が加入している自賠責保険や、任意保険の対物・対人賠償保険から支払います。

任意保険に入っていない場合、自賠責保険金で支払い切れない分は自分で支払わなければなりません。

一方、自身が受け取れる損害賠償金のうち過失相殺で減額された分は、任意保険の人身傷害補償保険でカバーできます。

自身にも過失割合がついてしまった場合は、保険をうまく活用しましょう。

おすすめ記事

示談交渉で弁護士を立てれば、自身の過失割合を小さくできる可能性があります。

弁護士費用が心配だという方は、まず無料の法律相談を活用してみて、弁護士に依頼するかどうかを検討してみてください。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方に向けた無料の法律相談を実施しています。相談予約の窓口は年中無休、専任のオペレーターがお話を伺って相談のご案内をいたします。

玉突き事故など多重衝突事故で請求できる損害賠償金の内訳

玉突き事故で請求できる損害賠償金には、次のものがあります。

- ケガをして入院や通院した場合に請求できる

- 治療関係費

治療費、入院費用、通院交通費など - 入通院慰謝料

ケガの治療のために入院や通院をすることで生じる精神的苦痛に対する慰謝料

ケガの程度や治療期間に応じて金額が決まる - 休業損害

ケガの治療をするために仕事を休むことになった際に請求可能

被害者の収入や休業日数により金額が決まる

- 治療関係費

- 後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求できる

- 後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったという精神的苦痛に対する慰謝料

認定された後遺障害の等級に応じて金額が決まる - 後遺障害逸失利益

後遺障害により事故前よりも仕事ができなくなったことで生じる減給に対する補償

認定された後遺障害の等級や被害者の収入によって金額が決まる

- 後遺障害慰謝料

- 物損被害が生じた場合に請求できる

- 修理費用、弁償代

- 車の代車費用や評価損など

- 死亡事故の場合に請求できる

- 死亡慰謝料

死亡したという精神的苦痛に対する慰謝料

死亡した被害者の家庭における立場に応じて金額が決まる - 死亡逸失利益

死亡事故がなければ得られたはずの収入に対する補償

被害者の収入や年齢によって金額が決まる

- 死亡慰謝料

各費目の概要や金額相場については、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』で詳しく解説しています。

なお、慰謝料と逸失利益は以下の計算機から相場を確認できます。

ただし、加害者側はもっと低い金額を提示してくる場合が多いこと、厳密な相場はさまざまな事情を考慮した結果増減する可能性があることには要注意です。

玉突き事故など多重衝突事故の過失割合、損害賠償金額は弁護士に相談

玉突き事故を弁護士に相談するメリット

弁護士に相談や依頼を行うことで、以下のようなメリットが生じます。

- 適正な過失割合を算出してくれる

- 依頼することで加害者側への対応や証拠の収集を代わりに行ってもらえる

- 加害者側が相場より低い金額で示談交渉してきた際に、相場の金額まで増額しやすい

- スムーズに必要な手続きを行うため、早期に解決することができる

「加害者側の提示する過失割合や損害賠償額に納得がいかない」、「早期に示談交渉を終わらせて賠償金を得たい」といった方は、弁護士への相談や依頼をおすすめします。

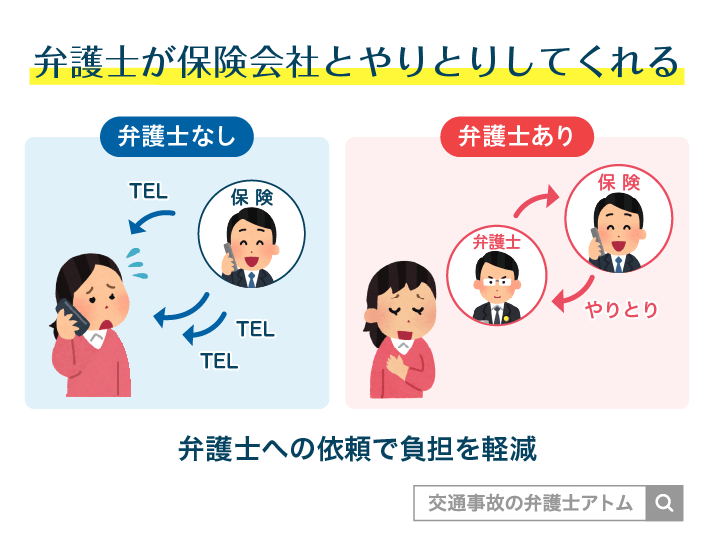

弁護士に任せることでストレスも減らせる

過失割合の交渉や損害賠償の増額は、交通事故の被害者にとって「金銭面」にメリットが大きい成果です。

しかし、弁護士を立てることのメリットは金銭面だけでなく、「精神面」にもあります。

アトム法律事務所のご依頼者様から寄せられた声の一部を抜粋します。

- お願いするようになってから、心にゆとりができました。(左膝骨挫傷、頭痛などの被害事例)

- わかりにくい係争手続きを明解、簡潔に説明いただき、今後のフローがよく理解でき、不安、焦燥が少なく過ごせた。(頚椎捻挫腰椎捻挫を負い評価損を争った事例)

- なによりも、LINEで随時相談でき、また、サポートしていただけたのが心強かったです。(肋骨骨折を負った事例)

弁護士が示談交渉の窓口になることで、被害者の方は治療に専念できたり、スムーズに仕事や家事に復帰できたりと、ご自身の日常を取り戻すことに集中できます。玉突き事故の場合では、誰に何を請求するべきかという判断もしづらいため、法律の専門家に任せるほうが賢明です。

玉突き事故では保険利用だけでなく弁護士への相談も必要

玉突き事故の場合には、被害者側の過失がゼロということも珍しくありません。

被害者側の過失がゼロのケースでは、任意保険の示談代行サービスが利用できないのです。

任意保険による十分なサービスが受けられないため、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらう必要性が高いといえます。

弁護士費用特約の活用がおすすめ

弁護士に依頼する費用がいくらかかるのか気になる方は、まずご自身の件で弁護士費用特約を利用できるのか、保険会社に確認を取ってみてください。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、多くのケースで弁護士費用の自己負担を0円に出来ます。

弁護士費用特約を使うこと自体は保険等級に影響しないため、保険料が上がる心配もいりません。

おすすめ記事

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、電話やLINEによる無料相談を受け付けています。玉突き事故など多重衝突事故における慰謝料相場や損害賠償請求、過失割合に関する疑問がある場合は、お気軽にご相談ください。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で相談することが可能です。

相談の受付は24時間体制で行っております。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了