交通事故慰謝料の任意保険基準とは?相場や増額の余地・方法を解説

更新日:

任意保険基準とは、示談交渉で相手方任意保険会社が提示してくる慰謝料額の算定基準です。

ただし、任意保険基準により算定される金額は、被害者の方が本来もらうべき金額と比べて非常に低い水準となっているので、安易に受け入れるべきではありません。

被害者の方が受け取るべき金額は、「弁護士基準」という基準により算定される金額なのです。

この記事では、交通事故における任意保険基準の概要や計算方法、弁護士基準の金額との比較、増額のポイントについて解説していきます。

適正な慰謝料額獲得のために、確認していきましょう。

目次

交通事故慰謝料の任意保険基準とは?

交通事故慰謝料の任意保険基準とは、慰謝料計算で用いる算定基準の1つです。

まずは、任意保険基準とは何なのかについて解説し、ほかにも2つある算定基準についても触れていきます。

そもそも任意保険とは?

任意保険とは、自賠責保険だけでは賄いきれない慰謝料・賠償金を補償する保険です。

自動車の運転者が加入する保険には、主に自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は加入必須の保険であり、交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険から最低限の補償を受けられるようになっています。例えばケガの治療費や入通院慰謝料など、治療に関する費目は合計120万円が限度額です。

しかし、実際にはそれだけでは足りないことも多いです。また、自賠責保険からは物損に関する補償はされません。

そこで、自賠責保険だけでは賄いきれない部分が、加害者側の任意保険から支払われるのです。

ただし、任意保険への加入は義務ではないため、中には自賠責保険にしか入っていない加害者もいます。

そうした場合、本来なら任意保険から支払われるはずの部分は、加害者本人に請求することになります。

任意保険基準は任意保険会社が使う算定基準

任意保険基準とは、任意保険会社が用いる交通事故慰謝料の算定基準です。

交通事故の慰謝料は、ケガや後遺障害などによって生じる精神的苦痛を補償するものです。精神的苦痛は目には見えないため、治療費や車の修理費のようにはっきりと金額が分かるわけではありません。

そのため、一定の算定基準に沿って計算されますが、各任意保険会社は独自にその基準を設けています。これが、任意保険基準です。

示談交渉で加害者側が提示してくる慰謝料は、その任意保険会社の任意保険基準に沿って計算されていると考えてください。

任意保険基準での慰謝料の計算方法は各社で異なり非公開です。ただし、以前各社統一で使われていた旧任意保険基準や、次に紹介する自賠責基準に近い水準であることが多いです。

例えば入通院期間に応じて金額が決まる「入通院慰謝料」は、旧任意保険基準だと以下のようになります。

旧任意保険基準の入通院慰謝料

| 旧任意保険基準 | |

|---|---|

| 入院:なし 通院:3ヶ月 | 37万8000円 |

| 入院:1ヶ月 通院:6ヶ月 | 83万2000円 |

また、後遺障害等級に応じて決まる「後遺障害慰謝料」から、むちうちで認定されうる12級・14級の相場を挙げると、以下の通りです。

任意保険基準に近い、自賠責基準の後遺障害慰謝料

| 等級 | 慰謝料 |

|---|---|

| 12級 | 94万円 |

| 14級 | 32万円 |

慰謝料の算定基準はほかにも2種類ある

慰謝料の算定基準には、任意保険基準のほかに自賠責基準、弁護士基準と呼ばれるものもあります。

自賠責基準は任意保険基準に近いと言われる水準で、弁護士基準は過去の判例に近いと言われる水準です。

それぞれについても確認していきましょう。

自賠責基準|最低限の金額

自賠責基準とは、国が定めた最低限の慰謝料算定基準をさします。

先述の通り、自賠責保険とは、加入者が交通事故を起こした場合に、相手方に対して最低限の補償をするものです。

その自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準が「自賠責基準」なので、この基準で算定される慰謝料は最低限の金額となります。

任意保険基準の慰謝料額は、自賠責基準の金額より少し高い程度であることが多いのが実情です。

慰謝料額が自賠責基準に近いほど、任意保険会社が負担する慰謝料は少なく済むからです。

自賠責保険についてさらに詳しくは『自賠責保険の補償内容や慰謝料計算は?任意保険からも両方もらえる?』をあわせてご覧ください。

弁護士基準(裁判基準)|相場の金額

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されているため、3つの基準の中で最も高額かつ法的正当性が高いといえます。

自賠責基準・任意保険基準の金額と比較すると、弁護士基準の金額のほうが2~3倍も高額なこともあります。

弁護士基準の詳細は、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書籍に掲載されています。

ただ、上記のような書籍を見なくても、関連記事『交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?相場や弁護士基準にするには?』を見れば弁護士基準の計算方法がわかります。参考にしてみてください。

任意保険基準の慰謝料はいくら?弁護士基準と比較

慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」のことをいいます。

交通事故における慰謝料は大きく分けて3つあります。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。

- 入通院慰謝料

交通事故によるケガで入院や通院をした場合に請求できる。 - 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺症が残り、後遺障害認定されると請求できる。 - 死亡慰謝料

死亡事故の場合に請求する。

では、それぞれの慰謝料における任意保険基準と弁護士基準の差額・計算方法を見ていきましょう。

ただし、任意保険基準は現在、各保険会社で異なり非公開です。

ここでは、以前各社統一で使われていた旧任意保険基準を紹介するか、同程度の金額である自賠責基準を代用していきますのでご了承ください。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガや治療・通院・入院などで生じる精神的苦痛を補償するものです。

事故時に痛い思いや怖い思いをした、治療や手術で辛い思いをした、通院や入院で不便な思いをしたなどの精神的苦痛に対して支払われます。

こうした精神的苦痛は治療期間が長いほど大きくなると考えられるため、入通院慰謝料は基本的に治療期間に応じて決まります。

例えば入院はせず、軽傷で3か月間通院した場合の任意保険基準(旧任意保険基準)と弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の通りです。

| 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 37.8万円 | 53万円 |

任意保険の入通院慰謝料の計算

旧任意保険基準の場合、入通院慰謝料は以下のように設定されています。

弁護士基準の入通院慰謝料

続いて弁護士基準の入通院慰謝料も見てみましょう。

弁護士基準でも算定表をもとに傷害慰謝料を算定しますが、表には軽傷用と重傷用の2種類があります。

- 軽傷用の表:程度の軽い神経症状(自覚症状のみの、むち打ちなど)、軽い打撲や挫創などの場合に用いる。

- 重傷の表:軽傷に該当しない症状の場合に用いる。

脳の損傷や内臓の損傷、生命の危険が非常に高く長期間の絶対安静を必要とする重大な傷害などについては、重症の場合の金額基準をさらに2割程度まで引き上げることもあります。

軽傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料|任意保険基準と弁護士基準

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償するものです。

後遺障害のせいで以前のように生活や仕事ができなくなった悲しさや辛さ、不便さといった精神的苦痛に対して支払われます。

後遺障害慰謝料を請求するには、単に後遺症が残っただけでなく、その後遺症に対して「後遺障害等級」が認定される必要があります。

後遺障害慰謝料額は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。

では、後遺障害慰謝料の金額を見てみましょう。ただし、ここでは任意保険基準の代わりに自賠責基準を紹介します。

任意保険基準は、およそ自賠責基準と弁護士基準のあいだの金額となりますが、保険会社によっては自賠責基準とほとんど同水準の算定基準を設けている場合もあります。

後遺障害慰謝料

| 等級 | 自賠責 | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |

| 2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |

| 1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |

| 2級 | 998 (958) | 2,370 |

| 3級 | 861 (829) | 1,990 |

| 4級 | 737 (712) | 1,670 |

| 5級 | 618 (599) | 1,400 |

| 6級 | 512 (498) | 1,180 |

| 7級 | 419 (409) | 1,000 |

| 8級 | 331 (324) | 830 |

| 9級 | 249 (245) | 690 |

| 10級 | 190 (187) | 550 |

| 11級 | 136 (135) | 420 |

| 12級 | 94 (93) | 290 |

| 13級 | 57 (57) | 180 |

| 14級 | 32 (32) | 110 |

*単位は万円

*括弧内は2020年3月31日以前に発生した事故の基準。

等級は後遺症の症状・程度に応じて認定されます。認定される等級・慰謝料額を症状別にまとめた記事には『交通事故で慰謝料はいくらもらった?事例や相場から増額のポイントまで解説』があるので、確認してみてください。

重要

後遺障害慰謝料は、原則として等級が認定された後遺障害でないと請求できません。

交通事故でケガをして治療を続けたが完全には回復せず、医師から「症状固定」の診断を受けた場合は、後遺障害等級認定の申請手続きをしましょう。

後遺症と後遺障害の違い、後遺障害等級や認定の流れについてくわしく知りたい方は『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』の記事をご覧ください。

死亡慰謝料|任意保険基準と弁護士基準

死亡慰謝料は、交通事故によって死亡した被害者とその遺族(主に配偶者・親・子)に対して支払われる慰謝料です。

亡くなった本人の無念さや遺族の悲しみ、辛さなどに対して支払われます。

まずは、旧任意保険基準の死亡慰謝料です。

任意保険基準では、被害者本人分と遺族分を含めて、以下のように死亡慰謝料が設定されています。

旧任意保険基準の死亡慰謝料

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 1500万円~2000万円程度 |

| 母親・配偶者 | 1500万円~2000万円程度 |

| その他 | 1200万円~1500万円程度 |

弁護士基準も同様に、被害者本人分・遺族分を含めて以下のような死亡慰謝料が設定されています。

弁護士基準の死亡慰謝料

| 被害者の立場 | 金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000万円~2500万円 |

なお、弁護士基準の場合、配偶者・親・子以外の親族であっても、父母などと実質的に同じような身分関係があり、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたと判断される場合には、補償の対象になります。

そのため、例えば兄弟姉妹に対しても死亡慰謝料が支払われるケースがあるのです。

特に、幼い兄弟姉妹が事故を目撃してしまった場合や、兄弟姉妹が事故をきっかけに精神科に通うようになった場合は、慰謝料の対象となる可能性があるでしょう。

任意保険基準からの増額の余地はどれくらい?

ここからは、実際に任意保険基準からの増額の余地はどれくらいあるのか知る方法を紹介します。

【例】むちうち・通院6ヶ月・後遺障害14級の場合

むちうちで通院6ヶ月・後遺障害14級の認定を受けた場合の慰謝料を任意保険基準と弁護士基準で比較すると、次の通りです。

| 任意保険基準* | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 64.3万円 | 89万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |

*入通院慰謝料は旧任意保険基準、後遺障害慰謝料は自賠責基準(任意保険基準に近いことが多い)を掲載。

上記表を参照すると、任意保険基準の場合、入通院慰謝料は20万円以上、後遺障害慰謝料は3倍以上も増額の余地があることがわかります。

交通事故の慰謝料についてのお悩み相談では、相手方保険会社から提示された金額が適正なのかどうか疑問に思っている方が多いです。

「任意保険会社から提示された金額には増額の余地はあるのだろうか?」「少しでも増額させられないだろうか?」といったご相談でもお気軽にお問い合わせてください。

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。

無料計算機もおすすめ

なお、以下の慰謝料計算機では、治療期間や年収など必要な事項を入力するだけで弁護士基準での慰謝料の金額を手軽に計算できます。

会員登録など、面倒な手続きは一切不要です。ご自身の慰謝料についてお悩みの方はぜひご利用ください。そして、加害者側の任意保険会社からの提示額と比較してみてください。

なお、実際にはさまざまな事情を反映して、計算機による計算結果よりも多くの金額が請求できる可能性があります。

厳密な慰謝料相場額は弁護士に問い合わせることがおすすめです。

任意保険から支払われるその他の費目も増額の可能性あり

交通事故では、慰謝料だけでなく、損害内容に応じて休業損害や逸失利益なども請求できます。これらの費目についても、任意保険会社は低めに算定している場合があります。

【任意保険から支払われる慰謝料以外の賠償金】

- 通院・入院した場合

- 治療関係費

- 休業損害

- 付き添い看護日 など

- 後遺障害が残った場合

- 後遺障害逸失利益

- 将来介護費 など

- 死亡事故の場合

- 死亡逸失利益

- 葬祭費 など

特に金額について争いになりやすいものについて、加害者側の任意保険会社はどのように低く算定するのか解説します。

休業損害

休業損害は、治療のために仕事を休んだ場合の減収を補償するものです。

しかし、加害者側の任意保険会社は、一部の休業日を「不要な休業だった」などと主張して休業損害の対象としないことがあります。

また、1日あたりの収入についても、加害者側の任意保険会社は「事故前3ヶ月の収入÷90日」で計算していることがあります。

働いていない休日も含めた「90日」で事故前3ヶ月の収入を割ると、実際よりも日額が低くなるでしょう。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭ったせいで減ってしまう生涯収入を補償するものです。

たとえば交通事故で後遺障害が残れば、そのせいで労働能力が低下して昇進・昇給などが難しくなり、生涯収入が低下することがあります。(後遺障害逸失利益)

交通事故で死亡してしまった場合も、事故にあわずに働き続けた場合に比べて生涯収入は少なくなります。(死亡逸失利益)

どちらのケースにしても、逸失利益を計算する際は「事故前の収入」や、「症状固定日または死亡日~67歳までの期間」などが計算にかかわってきます。

後遺障害逸失利益については、後遺障害によりどの程度労働能力が低下したか(労働能力喪失率)も重要な要素です。

しかし、加害者側の任意保険会社はこうした要素を低く見積もり、逸失利益が低額になるよう計算していることがあるのです。

任意保険基準から慰謝料が増額した実際の事例

任意保険会社からの提示額は、弁護士を立てて示談交渉することで大幅に増額が期待できます。アトム法律事務所が過去にとり扱った事例を見てみましょう。

事例1|任意保険基準から3000万円以上の増額事例

| 事故の概要 | 交差点において加害者車両が左折。 交差点を直進しようとしていた被害者自転車を巻き込んだという事故。 被害者は頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、聴力の低下などの後遺症が残った。 後遺障害7級に認定された。 |

| 相手方保険会社提示額 | 3537万7384円 |

| 最終回収額 | 7350万円 |

| 増額金額 | 3812万2616円 |

事故が重大で、被害者の負ったケガが重い場合、任意保険基準でも相当高額な金額が提示されます。

そのため、任意保険会社からの提示額で納得してしまい、大幅増額のチャンスを逃してしまうケースも数多くあります。

こちらの事例では、相手方保険会社からまず3500万円を超える金額の提示がありました。

弁護士が示談交渉を進めたところ、最終的には7350万円での示談となったのです。当初の任意保険会社による提示額と比べて、ほぼ倍に近い増額となりました。

事例2|任意保険基準から4倍近い増額事例

| 事故の概要 | 交差点を横断中の被害者に、信号無視の加害者バイクが突っ込み被害者を轢いたという事故。 被害者は鎖骨を骨折。 肩関節に機能障害が残り、後遺障害10級10号に認定された。 |

| 相手方保険会社提示額 | 621万8724円 |

| 最終回収額 | 2300万円 |

| 増額金額 | 1678万1276円 |

任意保険会社によっては、自賠責基準とほとんど変わりのないような金額を提示してくる場合もあります。

この事例では、弁護士介入後、示談金の金額が4倍近くに増額しました。

交通事故の損害賠償金は、弁護士基準の金額を主張することに加え、以下のような対応をとることで、大幅な増額となる可能性があります。

- 適切な過失割合を主張する

- 適切な後遺障害認定を受ける

相手方の任意保険会社から「今回のケガは後遺障害にならない」と言われていたり、事故の状況などについて自身の見解とは違った主張をされ過失割合に争いがあったりする場合には、早急に弁護士に相談してください。

特に過失割合は、示談交渉でもめやすいポイントのひとつです。

被害者側にも過失があるとして過失割合がつけられると、その割合分、損害賠償金が減額されてしまいます。

必要以上に減額されることを防ぐためにも、適正な過失割合を主張することは重要です。

関連記事

交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順

事例3|軽傷でも任意保険基準から増額した事例

| 事故の概要 | 被害者が路肩に停車中、加害者車両が横合いから追突した事故。 被害者は頚椎を捻挫した。 後遺障害なしの軽傷事例。 |

| 相手方保険会社提示額 | 42万7537円 |

| 最終回収額 | 74万1411円 |

| 増額金額 | 31万3874円 |

この事例は後遺障害の残らなかった軽傷事例ですが、弁護士費用を差し引いても依頼者に15万円以上の利益が発生しました。軽傷の事例でも、弁護士に相談するべきです。

なお、「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用の負担が基本的にないので、軽傷事案の方でも安心して相談・依頼していただけます。

弁護士費用特約についてはのちほど解説するので、ぜひご確認ください。

任意保険基準の慰謝料を増額させる方法

ここまで解説してきたとおり、任意保険基準には増額の余地があることが多いです。

そのため、加害者側の任意保険会社から提示された慰謝料額を鵜呑みにするのではなく、しっかりと増額を求めていく必要があります。

ここでは、そもそも加害者側の任意保険会社に慰謝料請求する流れはどのようになっているのかを解説したうえで、慰謝料増額のコツを解説します。

加害者の任意保険に慰謝料請求する流れ

加害者側の任意保険会社に慰謝料請求する流れは、以下の通りです。

加害者側の任意保険会社から慰謝料額などの提示を受ける

タイミングは治療終了後(完治した場合)または後遺障害認定後(症状固定になった場合)が基本です。

これより早いタイミングではまだ損害が確定しておらず、適切な慰謝料額が分からないので、まだ交渉しないようにしましょう。

提示された内容について、交渉する

基本的には電話やFAXなど、非対面での交渉になります。

合意後、示談書が送られてくる

署名・捺印をすると正式に示談成立です。

その後は原則として追加の請求や再交渉はできないため、署名・捺印前によく内容を確認しましょう。

示談書を返送後、1~2週間程度で慰謝料・賠償金が振り込まれる

基本的に、自賠責保険からの支払い分と任意保険からの支払い分は、まとめて任意保険会社から支払われます。

上記の通り、慰謝料や賠償金が支払われるのは基本的に、示談成立後です。

しかし、休業損害については毎月請求することでその月分を受け取れることがあります。

また、自賠責保険の支払い分のみ自賠責保険に直接請求することも可能です。これを被害者請求といいます。

被害者請求は示談成立前でも可能なので、示談前にまとまった金額が必要な場合は検討してみるとよいでしょう。

詳しくは、関連記事『交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット』をご覧ください。

任意保険基準を増額させる交渉のコツ

任意保険基準の金額を弁護士基準近くまで増額させるには、示談交渉で弁護士を立てることが重要です。

交通事故被害者自らが弁護士基準での支払いを求めた増額交渉を行っても、任意保険会社は首を縦に振らないでしょう。

損害賠償に関する知識や示談交渉の経験が豊富な任意保険会社にとって、被害者の主張を退けることは非常に簡単なのです。

また、弁護士基準は本来裁判で認められるものなので、「それなら裁判を起こしてください」と言われ、それ以上取り合ってもらえないこともあるでしょう。

しかし、弁護士を立てれば、以下の理由から弁護士基準と同水準の金額が認められる可能性が高まります。

- 相手方保険会社に対し、過去の判例や類似事案に基づいた、増額すべき具体的根拠を提示できる

- 相手方任意保険会社に対して「いざとなれば裁判を起こす」というプレッシャーをかけられる

裁判になれば弁護士基準の金額が認められる可能性が高いだけでなく、手間や費用がかかるので、相手方保険会社は裁判を回避するため、示談交渉時点で被害者側の主張を受け入れる傾向にあります。

被害者としても民事裁判は負担が大きいので、弁護士を立てて示談交渉段階で弁護士基準の金額を獲得する方が良いでしょう。

関連記事

交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?

弁護士基準からさらに増額するケースも

交通事故では、事情に応じて弁護士基準よりもさらに高額な金額が認められることもあります。

例えば、東名高速飲酒事故として有名な事故の民事裁判では、基準額の2倍弱に近い慰謝料が認められています。

| 事故の概要 | 女児2名を後部座席に乗せた被害者車両の後方から、加害者車両が追突したという事故。 加害者は飲酒し酩酊状態だった。 被害者の女児2名は事故直後はまだ生きており、その後の車両火災によって焼死。 また事故加害者は飲酒運転が常態化しており、直前に料金所の人から休むよう言われたにもかかわらずこれを無視して本件事故を起こした。 |

| 判決 | 慰謝料の増額を認めた。 被害者1名につき3900万円の慰謝料が認められた。 |

*東京地方裁判所 平成15年7月24日判決 事件番号 平成14年(ワ)第22987号

このほか、以下のような事情があると、慰謝料の増額が認められる可能性があるでしょう。

- 逆走などの危険な運転により事故を起こした

- 事故後に被害者への謝罪が一切ない

- 刑事裁判の場で虚偽の証言をした

ただし、こうした増額は被害者自身での交渉では難しい場合があります。裁判も視野に入れつつ、弁護士を立てての交渉が必要になるでしょう。

個別の事情による慰謝料増額に関する記事

任意保険への慰謝料請求についてよくある質問

続いて、任意保険基準への慰謝料請求でよくある質問にお答えしていきます。

Q.算定基準以外に慰謝料額を左右するものは?

任意保険基準や弁護士基準といった算定基準以外に、過失割合や素因減額、その他事故の細かい事情によっても慰謝料額が変動することがあります。

交通事故発生に対する責任を示す「過失割合」は事故の被害者につくことも珍しくなく、自身についた過失割合分、慰謝料や賠償金は減額されます。(過失相殺)

また、既往症や気質など被害者がもともともつ素因が損害拡大に影響した場合は、その影響分を慰謝料・賠償金から減額する「素因減額」が適用されることもあるでしょう。

その他、被害者の精神的苦痛がことさらに大きいと認められる事由があれば、慰謝料が増額されることもありますが、いずれにしてもどの程度慰謝料額が変動するかは示談交渉次第です。

Q.任意保険への慰謝料請求で必要な書類は?

大まかに言えば、事故状況を示すもの、ケガや後遺障害について示すもの、その他損害の発生や金額を示すものが必要です。

具体例を挙げると以下の通りです。

- 事故状況を示すもの

交通事故証明書、実況見分調書、ドライブレコーダー映像など - ケガや後遺障害について示すもの

診断書、後遺障害診断書など - その他損害の発生や金額を示すもの

診療報酬明細書、休業損害証明書、事故前年の源泉徴収票や確定申告書、車の修理費の見積書など

ただし、診断書や診療報酬明細書などは加害者側の任意保険会社が病院から直接取り寄せてくれていることがあります。

Q.自分の保険の示談代行サービスでも、任意保険基準を増額できる?

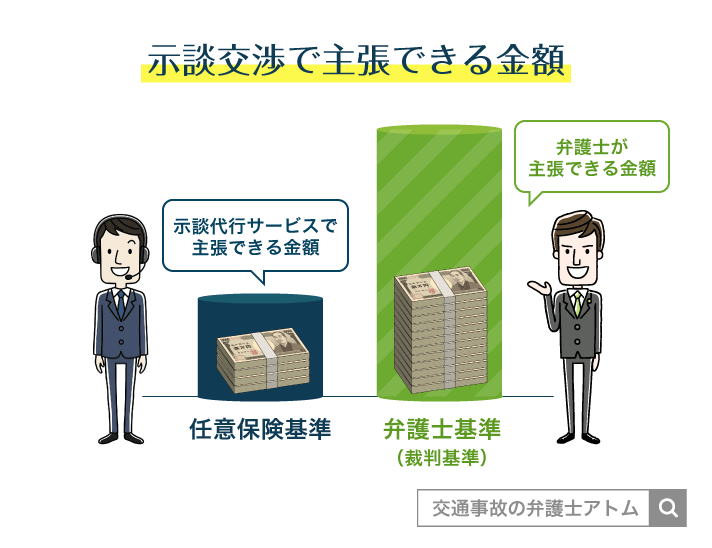

示談代行サービスでも任意保険基準の増額は期待できますが、弁護士基準近くまでの増額は難しいでしょう。

自分の任意保険の示談代行サービスの場合、主張できるのは「その保険会社の任意保険基準」に沿った金額です。

加害者側の任意保険会社の基準との差額分は増額を求められますが、弁護士基準近くまでの増額を求めることはできません。

増額の余地を残さず、弁護士基準に近い金額まで増額させたい場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

交通事故の慰謝料に関するお悩みは弁護士に相談

メリットは慰謝料増額だけではない

交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼すれば、加害者側から提示された任意保険基準の金額を増額させられる可能性があります。

ただし、弁護士に相談・依頼をするメリットはそれだけではありません。示談交渉に必要な証拠の収集や、治療・通院の方法などに関しても適切なサポートを受けることが可能です。

後遺症が残った場合に後遺障害認定の対策を依頼すれば、専門的な知識に基づく的確な対策ができ、適切な認定が期待できるでしょう。その結果、後遺障害慰謝料や逸失利益が多くなる場合もあります。

詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用の負担を軽くする方法がある

被害者自身が加入する任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。

特約を利用すれば、多くのケースで弁護士費用を自己負担することがなくなるでしょう。

弁護士費用が弁護士費用特約の補償額内におさまることは珍しくありません。

そのため、獲得示談金から弁護士費用が差し引かれることなく、弁護士によって増額した賠償金を全て得られるのです。

弁護士費用特約について詳しくは、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』をご覧ください。

24時間365日予約受付。アトム法律事務所の電話・LINE無料相談

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談サービスを提供しています。

交通事故案件の経験豊富な弁護士に、無料で法律相談が可能です。

電話窓口では24時間365日、いつでも相談の予約を受け付け中ております。

下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了