後遺障害5級の症状と認定基準|慰謝料の相場と増額の重要性

更新日:

交通事故の後遺障害5級とは、失明と視力障害、脳や神経、内臓の重い障害で簡単な仕事しかできない場合、片腕や片足が全く動かせない、肘から先の腕や膝下から先の足を失った場合などの認定等級です。

後遺障害5級の労働能力喪失率は79%となっており、労働能力の大半が失われたという判断になります。

後遺障害5級の慰謝料相場は、自賠責基準で618万円、弁護士基準で1,400万円です(2020年4月1日以降の交通事故の場合)。

頭部を強く打ち付けるような事故や、路面に投げ出されて手足に強い衝撃を受けたような事故類型が考えられるでしょう。

相手方の任意保険会社は、法的に正当性の高い弁護士基準の金額より低い自賠責保険の基準に近い内容を提示してくることがあるので、増額交渉が重要になります。

本記事では、後遺障害5級の詳しい認定基準や、請求できるようになる慰謝料・賠償金の相場を解説しています。適切な補償を受け取るために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

交通事故による後遺障害5級の認定基準

交通事故による後遺障害等級の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で決められています。

後遺障害5級は、認定基準が症状によって8つに区分されており、それぞれの症状は以下の通りです。

後遺障害5級の認定基準

| 5級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 5級4号 | 一上肢を手関節以上で失つたもの |

| 5級5号 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |

| 5級6号 | 一上肢の用を全廃したもの |

| 5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |

| 5級8号 | 両足の足指の全部を失つたもの |

症状ごとに、認定基準を詳しく確認していきましょう。

後遺障害5級1号|片目の失明、他眼の視力が0.1以下

後遺障害5級1号の症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの」をいいます。

後遺障害認定における失明の定義は、以下のとおりです。

失明の定義

- 眼球を亡失(摘出)した

- 光の明暗がまったくわからない

- 光の明暗が辛うじてわかる

暗室で光が点滅するときに明暗がわかる

目の前で手を上下左右に動かされたときにどちらに動いたかわかる

なお、後遺障害認定における視力とは矯正視力のことで、「万国式試視力表」による測定結果に基づきます。

つまり、片方の目を失明し、もう片方の目は眼鏡・コンタクトをつけても視力が0.1以下になった場合、後遺障害5級1号に認定されるのです。

なお、片方の矯正視力次第で異なる後遺障害等級認定の可能性があります。

矯正視力の著しい低下による障害等級

目の後遺症について網羅的に解説した記事『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』もあわせてお役立てください。

後遺障害5級2号|神経系統または精神の障害で複雑な仕事はできない

後遺障害5級2号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。

脳や神経に重い障害が残り、働くことはできるものの、ごく軽い作業に限定される場合、後遺障害5級2号に認定されます。

後遺障害5級2号に認定される症状は、高次脳機能障害と、脳挫傷や脊髄損傷による身体性機能障害にわけられているので、それぞれの認定基準を確認していきましょう。

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害にとって次の4つの能力のうち、いずれか1つの能力の大部分が失われているか、2つ以上の能力の半分程度が失われていれば、後遺障害5級2号に認定されるでしょう。

- 意思疎通能力

例:職場で他の人と意思疎通を図れない - 問題解決能力

例:作業を与えられても手順どおりに進めることができない - 作業負荷に対する持続力・持久力

例:集中力が続かず、作業を与えられてもすぐ投げ出してしまう - 社会行動能力

例:大した理由もなくいきなり感情を爆発させる

高次脳機能障害の等級認定の結果は症状次第で様々に分かれます。

高次脳機能障害で後遺障害等級認定のポイント、等級ごとの慰謝料の目安、裁判事例などは、関連記事も参考にしてください。

高次脳機能障害の関連記事

- 高次脳機能障害の症状別の後遺障害等級を知りたい:高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?

- 等級ごとの高次脳機能障害の慰謝料相場を知りたい:高次脳機能障害の等級別慰謝料と逸失利益|賠償金請求の注意点も解説

脳挫傷・脊髄損傷による身体性機能障害の場合

脳挫傷や脊髄損傷により身体性機能障害が残存している場合、以下のいずれかの状態にあれば、後遺障害5級2号に認定されます。

後遺障害5級2号に認定されうる状態

- すべての腕と足に軽度の麻痺

- 片側の腕と足に中程度の麻痺

- 片側の腕または足に高度の麻痺

それぞれの状態についてより細かく説明します。

すべての腕と足に軽度の麻痺

すべての腕と足に軽度の麻痺が認められる状態とは、障害のある腕や足の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の精密さや速度が相当程度失われている状態のことです。

具体的には、次のような状態のことを指すと考えてください。

- 障害のある片腕では文字を書くのが難しい

- 独りで歩けるが、障害のある片足のため不安定で転倒しやすく、速度も遅い

- 障害のある両足のため杖または硬性補装具なしでは階段を上れない

片側の腕と足に中程度の麻痺

障害のある腕や足の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなり制限がある状態のことです。

具体的には、次のような状態のことを指すと考えてください。

- 障害のある片腕では500グラム程度のものを持ち上げられない

- 障害のある片腕では文字を書けない

- 障害のある片足があるため杖や硬性装具なしに階段を登れない

- 障害のある片足があるため杖や硬性装具なしでは歩くのが難しい

片側の腕または足に高度の麻痺

障害のある腕や足の運動性・支持性がほぼ失われ、基本動作ができない状態のことです。

具体的には、次のような状態のことを指すと考えてください。

- 完全に動かない

- 腕の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)と手指すべてが自力で動かせない

- 足の3大関節(股関節・膝関節・足関節)が自力で動かせない

- 障害のある片腕では物を持ち上げて移動させられない

- 障害のある片足の支持性がなくなり、自力で動かせない

交通事故による脳挫傷や脊髄損傷については、関連記事で詳しく解説しています。症状ごとに認定されうる後遺障害等級もわかるので、あわせてご一読ください。

後遺障害5級3号|内臓機能の障害で複雑な仕事はできない

後遺障害5級3号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。

内臓に重い障害が残り、働くことはできるものの、ごく軽い作業に限定される場合、後遺障害5級3号に認定されることになります。

認定されうる症状としては、呼吸器の障害、消化器の障害、泌尿器の障害があげられます。

- 呼吸器

- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にある

- 消化器

- 人工肛門を増設しており、小腸・大腸の内容が漏出するためストマの周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができない

- 泌尿器

- 尿管に非尿禁制型尿路変更術を行っており、尿が漏出するためストマの周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッドなどの装着ができない

つまり、後遺障害1級~3級に次ぐ重い呼吸器の障害が生じているか、自力で排泄をコントロールできないような状態である場合に認定される可能性があると言えるでしょう。

交通事故による内臓損傷の後遺障害認定については、『交通事故での内臓損傷・内臓破裂の後遺障害等級と認定ポイント、慰謝料相場を解説』の記事でも詳しく解説しています。

後遺障害5級4号|片腕を肘から先で失った

後遺障害5級4号の症状は、「一上肢を手関節以上で失つたもの」です。

手関節以上で失うとは、以下の状態を指します。

- ひじから手首の間で切断した

- 手首の橈骨と尺骨が手根骨と切り離された

つまり、片腕の肘より先を失った場合、後遺障害5級4号に認定されます。

上記の認定基準に当てはまらない方は、関連記事『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』もご参考ください。

後遺障害5級5号|片足を膝より先で失った

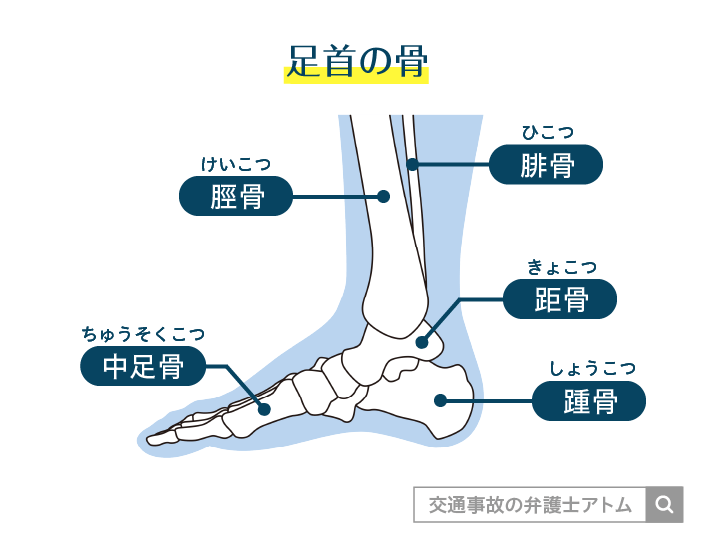

後遺障害5級5号の症状は、「一下肢を足関節以上で失つたもの」です。

足関節以上で失うとは、以下の状態を指します。

- 膝から足首の間で足を切断した

- 足首の脛骨または腓骨が距骨と切り離された

つまり、片足を膝より下で失った場合、後遺障害5級5号に認定されるのです。

上記の認定基準に当てはまらず、ご自身がどの等級に認定されるかわからない方は、『交通事故やバイク事故で足切断。慰謝料相場や後遺障害等級を解説』の記事をお役立てください。

後遺障害5級6号|片腕を動かせない

後遺障害5級6号の症状は、「一上肢の用を全廃したもの」です。

以下の2ついずれかの状態になると、上肢の用を全廃したとみなされます。

上肢の用を全廃した状態

- 3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指がすべて用を廃した状態

関節が完全に動かない

関節の可動域が通常の10%程度以下に制限される

手指がすべて動かない - 上腕神経叢が完全に麻痺した状態

片腕の肩から先を全く動かせなくなった場合、後遺障害5級6号に認定されることになるのです。

交通事故による肩や肘、手首の可動域制限については『肩や手首の後遺障害・可動域制限とは?』の記事で詳しく解説しています。認定を受けるためのポイントもわかるのであわせてご一読ください。

後遺障害5級7号|片足が動かせない

後遺障害5級7号の症状は、「一下肢の用を全廃したもの」です。

以下のような状態になると、下肢の用を全廃したとみなされます。

- 3大関節(股関節・膝関節・足関節)がすべてが強直した状態

- 関節が完全に動かない

- 関節可動域が通常の10%程度以下に制限される

片足の股関節から下をまったく動かせなくなった場合、後遺障害5級7号に認定されます。

なお、3大関節がすべて強直したことに加えて、足指のすべてが強直した場合も、後遺障害5級7号に認定されるでしょう。

3大関節のうち、股関節の後遺障害については『股関節脱臼・股関節骨折の後遺障害等級は?人工関節や人工骨頭でも後遺障害になる?』の記事も確認することをおすすめします。

後遺障害5級8号|両足の指をすべて失った

後遺障害5級8号の症状は、「両足の足指の全部を失つたもの」です。

両足の足指について、付け根から先をすべて失った場合、後遺障害5級8号に認定されることになるでしょう。

足指の切断については『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もご参考ください。

交通事故発生から後遺障害5級認定までの流れ

後遺障害5級に認定されるまでにはどのような手続きが必要になるのかを簡単に見ていきましょう。

認定までの流れは、以下の通りです。

(1)医師から症状固定の診断を受ける

(2)後遺障害診断書を作成してもらう

(3)後遺障害等級認定の申請をする

それぞれ詳しく見ていきます。

(1)医師から症状固定の診断を受ける

症状固定とは、医師によりこれ以上治療を続けても症状の回復が期待できないと診断されることを言います。

交通事故でケガをし、治療を続けても完治しない場合、医師から症状固定の診断を受けることになるでしょう。症状固定と診断されたら、残った後遺症について後遺障害認定の準備をはじめます。

症状固定を受ける際の注意点

後遺障害認定を受けるためには、基本的に治療開始から症状固定までの期間が6ヶ月程度必要であることに注意してください。

治療開始から症状固定までの期間が短いと、「治療を続けていれば症状が改善する可能性があった」と判断され、適切な等級の認定が受けられない恐れがあるのです。

もっとも、手足の欠損など治療による効果が基本的に望めない状況であれば、6ヶ月経たなくても症状固定となる場合もあるので、この限りではありません。

(2)後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

後遺障害診断書とは、後遺障害認定の申請に必要な書類のひとつです。他覚症状や検査結果、障害内容の今後の見通しなどが記載され、後遺障害認定の審査においてとくに重要視されます。

後遺障害診断書の書き方によっては等級認定の審査で不利になることがあるため、記載内容に注意してください。

後遺障害診断書にどのような記載をすべきかについては、医師に任せきりにするのではなく、弁護士に相談するとよいでしょう。医師は医療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではないためです。

後遺障害診断書を作成するときのポイントについては、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容の注意点』の記事でもまとめているので、あわせてご一読ください。

(3)後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。申請方法は以下の2種類があります。

後遺障害認定の申請方法2つ

- 事前認定

- 被害者請求

事前認定について

事前認定では、事故の相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その他の書類の収集は保険会社に任せることになります。

被害者にとって手間がかからないのがメリットですが、一方で適切な等級に認定されやすくなるような工夫をしてもらえないことがデメリットになるでしょう。

被害者請求

被害者請求は、被害者側で後遺障害診断書以外の書類も集め、事故の相手方の自賠責保険会社を介して申請する方法です。

事前認定と比べて書類の収集の手間がかかりますが、医師の意見書や各種検査結果といった追加書類を添付し、適切な等級に認定されるような工夫ができるのが大きなメリットです。

事前認定と被害者請求のどちらが良いのか

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、状況によって異なります。

失明や上肢・下肢の欠損など症状の発生が明白な障害においては、事前認定でも適切な等級認定がされやすいといえるでしょう。

一方、高次脳機能障害や内臓機能の損傷などは、外見からわからない症状となるため、適切な検査によって症状が生じていること証明する必要があります。

よって、被害者自身で証拠の収集をおこない、より等級認定されやすい工夫のできる被害者請求が適しているでしょう。

もっとも、個別の事情によりどちらの方法が良いのかは変わってくる可能性もあるので、判断することが難しいと感じたら、弁護士に相談してみることをおすすめします。

無料法律相談のご案内

アトム法律事務所では、これまでに多くの方の後遺障害申請のサポートをしてきました。重い障害を負っておられると、ご自身ですべての手続きをおこなうことは難しいです。

アトム法律事務所の無料法律相談を活用して、後遺障害認定のお悩みや認定後の示談交渉の疑問などもお気軽にお問い合わせください。

後遺障害5級の慰謝料・示談金の相場と増額交渉の重要性

後遺障害認定を受ければ、等級に応じた後遺障害慰謝料や、逸失利益などを事故の相手方に請求できるようになります。

なお、事故の相手方に請求できる費目は他にも多くあります。これらの費目は、基本的に示談交渉により金額が決まり、示談金として支払われることとなるでしょう。

適切な補償を受けるためには、後遺障害認定を受けた際に請求できる費目と相場を知っておくことが必要です。

後遺障害5級認定の慰謝料相場と増額のポイント

交通事故により、後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

交通事故の慰謝料の金額には、3つの算定基準があります。

「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のどの基準を用いるかによって慰謝料額は変わり、最も高額になるのは弁護士基準を用いたときです。

自賠責基準は最低限の金額になり、任意保険基準は自賠責基準よりやや高額な程度であることが多いでしょう。

上記の前提を踏まえ、最も高額な弁護士基準と、最も低額な自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。

後遺障害5級の後遺障害慰謝料

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 5級 | 618(599) | 1,400 |

※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

※単位:万円

自賠責基準と弁護士基準で、金額が2倍以上も異なることがわかります。

示談交渉において、相手方の任意保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した金額を提示してくることが多いでしょう。

しかし、本来であれば被害者の方は提示された以上の金額を受け取れる可能性があるのです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、弁護士基準の金額まで増額される可能性が高くなります。より適切な補償を受け取りたい方は、弁護士への依頼も検討してみてください。

後遺障害5級認定なら逸失利益の請求も行おう

後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害により事故以前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の減収に対する補償です。

逸失利益の金額は、以下の計算式により算出されます。

逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 基礎収入

原則として、交通事故発生前の年収 - 労働能力喪失率

後遺障害等級ごとに定められており、5級の場合は79%(0.79) - 労働能力喪失期間

原則として、症状固定から67歳までの年数 - ライプニッツ係数

中間利息を控除するために必要となる。労働能力喪失期間に応じた数値が定められている

詳細な計算方法を知りたい方は『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事をご覧ください。

逸失利益の金額はトラブルになりやすい

後遺障害等5級が認定された際の逸失利益は、高額になることが珍しくありません。

そのため、相手方は支払い金額を少しでも下げるために、相場よりも低い金額で示談するよう交渉してくる可能性が高いでしょう。

後遺障害慰謝料と同様に、相場の金額で示談を行いたい場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

示談金の全体像を知ろう

後遺障害5級に認定されたとき、事故の相手方に請求できるのは後遺障害慰謝料や逸失利益だけではありません。

請求できる費目には、主に以下のようなものがあります。

後遺障害5級の示談金費目

| 費目 | 概要 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費など |

| 入通院慰謝料 | ケガによる精神的苦痛に対する補償 |

| 休業損害 | 治療のため仕事を休んだことによる減収の補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する補償 |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来的に減る収入の補償 |

| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |

ご自身が請求できる費目と相場を知っておくのが、適切な補償を受けるためには大切になります。

慰謝料と逸失利益は以下の計算機で相場を確認できます。治療期間や後遺障害等級などを入力するだけで簡単に計算できるため、ぜひご利用ください。

理解が深まる関連記事

後遺障害5級に認定されたのなら障害者手帳の交付も受けよう

後遺障害5級に認定された場合には、障害者手帳の交付を受けられる可能性があります。市役所や福祉事務所に必要書類を持参して申請を行いましょう。

障害者手帳の交付を受けることで、介護サービスや税金の優遇といった支援を受けることが可能となります。

障害者手帳の交付を受ける方法や、支援内容などについては『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』の記事で確認可能です。

後遺障害5級が認定された裁判例

併合5級|復職後も逸失利益が認められた事例

復職も昇進も遅れた後遺障害併合5級の事例

大阪地判平7・5・30(平成6年(ワ)3452号)

電車整備係の男性が、信号機のある交差点で右折してきた車と衝突。第四頸椎脱臼、腰椎圧迫骨折など重傷を負い355日間入院。復職後は検車係から資材係に配置転換され、同期社員より昇進が遅れ年間約120万円の収入差が発生。後遺障害による労働能力喪失と逸失利益が争点となった。

裁判所の判断

「…長時間の頸部の前屈姿勢を維持することが困難…」

大阪地判平7・5・30(平成6年(ワ)3452号)

- 後遺障害等級:併合5級(自賠責認定)

- 入通院慰謝料:359万円

- 後遺障害慰謝料:1250万円

- 逸失利益:約3,974万円

- 労働能力喪失率:40%(症状固定時から67歳まで)

損害賠償額

約3,287万円(過失相殺・損害填補後)

この判例では、復職後も給与が全額支払われているケースで逸失利益が認められました。裁判所は、実際の収入だけでなく、後遺障害による昇進の遅れや将来的な昇進制限の可能性を考慮して労働能力喪失率40%を認定しています。

表面的な収入維持だけでなく、職種変更、同期との昇進格差、将来的なキャリアへの影響など、具体的な就労状況の変化が評価された点がポイントです。特に電車整備という専門職から、資材係への配置転換は原告の労働能力の実質的な低下を示す重要な事実として認定されました。

5級認定|下肢切断で等級が争われた判例

左下肢切断で4級主張が5級認定となった判例

さいたま地判平16・8・23(平成15年(ワ)806号)

理容師の男性(19歳)が原付バイクで交差点を右折中、対向直進車と衝突し左下肢を膝下10センチで切断。義足での生活を余儀なくされ、立ち仕事中心の理容師業務に甚大な影響が生じた。原告は、膝関節が機能不全状態であることや、醜状障害も考慮して後遺障害4級を主張したが、等級認定が争点となった。

裁判所の判断

「…一下肢の膝関節以上の欠損による後遺障害等級第四級五号よりも軽いと言わざるを得ない…」

さいたま地判平16・8・23(平成15年(ワ)806号)

- 後遺障害等級:5級(4級主張は認めず)

- 逸失利益:労働能力喪失率79%(5級)で約7377万円を認定

- 入通院慰謝料:272万円

- 後遺障害慰謝料:1400万円(5級相当額)

- 将来の義足代156万円を認定

- 5年ごと交換、平均余命まで

- 過失割合は原告60%、被告40%

損害賠償額

約3920万円(過失相殺後)

この判例の最大の争点は、後遺障害等級が4級か5級かという点でした。原告は、左下肢の膝下切断(欠損障害・5級5号該当)に加え、膝関節機能障害(10級11号)、左下肢変形障害(12級8号)、左下肢醜状障害(12級相当)という複数の障害があることや、立ち仕事中心の理容師であることを理由に、総合的に4級が相当であると主張しました。

しかし、裁判所はこれらの事情を考慮しても「膝関節以上の欠損による4級5号よりも軽い」として、5級の認定にとどめました。この判断により、労働能力喪失率は92%(4級)ではなく79%(5級)となり、逸失利益の算定額に大きな差が生じています。

後遺障害等級の認定では、複数の障害がある場合でも、単純に上位等級が認められるわけではありません。主たる障害の程度と、それに付随する障害の影響を総合的に判断されます。

後遺障害5級の可能性があるなら弁護士に相談しよう

弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害5級が認定される可能性がある場合に、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

弁護士相談・依頼のメリット

- 後遺障害等級認定のサポートを受けられる

- 相手方からの連絡を取らずに済む

- 適切な金額で示談することができる

それぞれのメリットについて、説明を行います。

後遺障害等級認定のサポートを受けられる

後遺障害5級の認定を受けるためには、後遺障害診断書を含めた証拠とともに、申請手続きを行う必要があります。

しかし、症状によって後遺障害診断書の記載内容をどうすべきか、その他にどのような証拠が必要となるのについて判断が難しいケースがあるのです。

特に、高次機能障害については症状の発生を客観的に明らかにすることが難しいことがあるでしょう。

弁護士に相談すると、症状に応じてどのような証拠が必要となるのか、どのように収集すべきなのかについてアドバイスを受けることができます。

また、弁護士に依頼することで、後遺障害等級認定の申請手続きについてサポートを受けることができるため、自身の負担を減らしつつ、適切な後遺障害等級の認定を受けることが可能となるのです。

相手方からの連絡を取らずに済む

弁護士に依頼を行うと、相手方からの連絡窓口が弁護士になるため、被害者自身は相手方からの連絡に対応する必要がなくなります。

後遺障害5級の認定を受ける可能性があるケガを負っている場合は、長期の治療やリハビリが必要となることが珍しくありません。

そのため、弁護士に相手方との対応を任せることで治療やリハビリに専念することができるようになります。

また、対応することによる精神的なストレスも減らすことができるでしょう。

適切な金額で示談できる

後遺障害5級に認定されたら、相手方の任意保険会社と示談交渉をはじめることになるでしょう。

示談交渉では、相手方の任意保険会社は被害者が本来もらえるはずの金額より大幅に低い金額を提示してくることが多いです。

示談が一度成立してしまうと、原則的にあとから撤回・再交渉することはできません。

よって、本来もらえるはずの金額はいくらか、増額の可能性があるのかを弁護士に相談して確認しておくことが大切になります。

場合によれば、弁護士に依頼し、示談交渉に介入してもらうこともご検討ください。

弁護士が示談交渉をすれば、相手方の任意保険会社は裁判への発展をおそれて増額を認めることが多いです。

後遺障害5級が認定されている場合には、請求できる総額もかなり高額になるため、弁護士に示談交渉を行ってもらうと、大幅な増額となる可能性も十分にあります。

弁護士に依頼するメリットはこれだけではありません。

詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方に向けた無料の弁護士相談を実施しています。

電話・LINEで自宅から相談することができるので、ケガにより事務所まで足を運ぶのはハードルが高い方でも利用可能です。

依頼となる場合も、依頼の時点で支払う必要がある着手金は原則として無料となります。

相手方から損害賠償金を得た後に報酬をいただくので、手元の金銭に不安がある方でもご依頼可能です。

また、弁護士費用特約が利用できるのであれば、弁護士費用の負担を大きく減らせるので、利用の可否ついて事前にご検討ください。

弁護士費用特約とは?

弁護士に支払う必要がある相談料や弁護士費用などについて、保険会社が代わりに負担してくれる特約。

弁護士費用特約を利用すると、弁護士依頼の金銭負担軽減につながる。

相談予約は年中無休で受け付けています。

交通事故の損害賠償問題や後遺障害に関する疑問は、交通事故の解決実績が豊富なアトムの弁護士にお任せください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了