後遺障害14級の認定基準と慰謝料|示談金75万円は妥当?認定率や請求方法も解説

この記事でわかること

後遺障害14級は、交通事故による後遺症のうち、比較的軽い症状が対象となる等級です。具体的には、むちうちによる痛みやしびれといった神経症状のほか、歯が欠けたり、体に傷あとが残ったりした場合が該当します。

14級に認定されると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(いっしつりえき)」が請求できるようになります。弁護士に依頼した場合、200~400万円程度が示談金相場(慰謝料や逸失利益を含む総額)の目安です。

本記事では、後遺障害14級に認定される症状やもらえる慰謝料の金額、14級に認定されるためのポイントについて詳しく解説します。

目次

後遺障害14級の認定基準と症状|認定率は?

どんな症状が「後遺障害14級」になる?

後遺障害等級は1級から14級まであり、14級は最も軽い等級です。後遺障害14級は認定基準となる症状ごとに1号~9号に分かれています。

そのうち最も多いのは、むちうち(頚椎捻挫など)による神経症状で認定される「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」です。

後遺障害14級の認定基準

| 認定基準 | |

|---|---|

| 14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの |

| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |

| 14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |

| 14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

※自動車損害賠償保障法施行令より抜粋して作成

各号の認定基準と症状について、それぞれ確認していきましょう。

14級1号:まぶたの一部の欠損やまつげはげ

後遺障害14級1号は「一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」と定められています。具体的には、片方の眼について次のような症状がみられる場合を指します。

14級認定される片目の症状

- 目を閉じても眼球の一部が露出してしまう

- まぶたで眼球全てを覆うことはできるが、まつげが半分以上無くなり生えてこない

目やまぶたの後遺症については、14級の認定基準よりも症状が重いとより上位の等級に該当する可能性もあります。『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』の記事も確認してみてください。

14級2号: 三歯以上に歯科補綴(しかほてつ)を加えた

後遺障害14級2号に該当する症状は、「三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。

歯科補綴(しかほてつ)とは、歯の欠損をクラウン(かぶせ物)や入れ歯などによって補う治療のことです。

具体的には、次のいずれかの状態になったとき、後遺障害14級2号として認定される可能性があります。

14級認定される歯の障害

- 交通事故によって3本以上の歯を失った

- 残った歯は歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけた

歯に関する後遺障害については『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事でも詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

14級3号: 片方の耳の聴力が落ちたもの

後遺障害14級3号は、「一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 」と定められています。具体的には次の通りです。

14級認定される聴力障害

- 片耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満

さらに聴力が落ちた場合には、その程度に応じて後遺障害4級・6級・7級・9級・10級・11級に該当する可能性があります。

聴力に関する後遺障害についてさらに詳しくは『交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント』の記事をご確認ください。

14級4号:上肢の露出面にてのひら大の傷痕を残すもの

後遺障害14級4号は、「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。

「上肢の露出面」とは、腕の付け根から指先までのことを指します。

14級5号: 下肢の露出面にてのひら大の傷痕を残すもの

後遺障害14級5号は、「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。

「下肢の露出面」とは、股関節から足の背面までのことを指します。

交通事故による傷跡の後遺障害については関連記事『交通事故の傷跡(瘢痕)で後遺障害等級を認定し慰謝料増額|足や顔の醜状障害を解説』を確認してみてください。

14級6号: 片手のおや指以外の指骨の一部を失つたもの

後遺障害14級6号は、「一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの」と定められています。

具体的には、次のように指の骨を失ったり、うまくくっつかなくなったりした状態です。

14級認定される指骨欠損

- 片手の親指以外の指の骨を一部失った

- 指の骨が骨折後にうまく癒合しない

14級7号: 片手のおや指以外の手指の第一関節を屈伸できなくなったもの

後遺障害14級7号は、「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と定められています。

遠位指節間関節とは、指の第一関節のことです。交通事故が原因で親指以外の指の第一関節を曲げたり延ばしたりできなくなった場合、後遺障害14級7号に該当します。

交通事故による手の指の後遺障害については、『指切断・欠損、指が曲がらない可動域制限、マレット指の後遺障害等級認定基準』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。

14級8号: 片足の中指から小指のうち1または2本の用を廃したもの

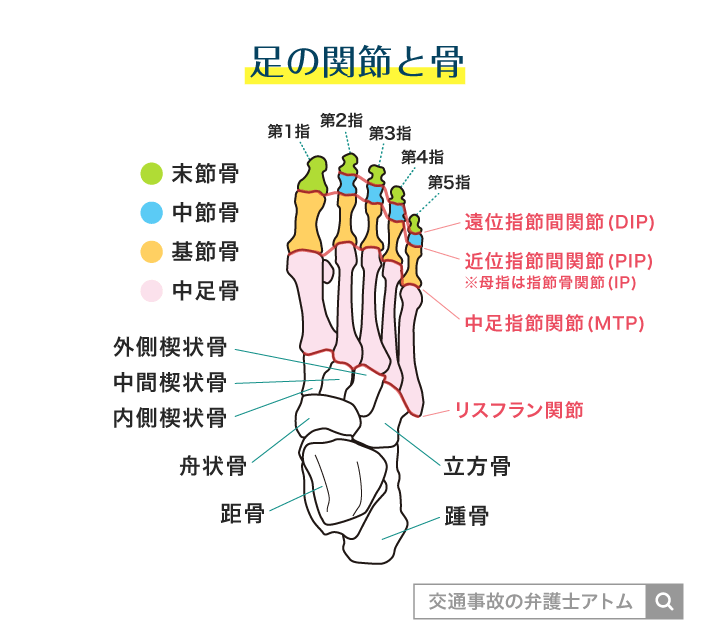

後遺障害14級8号は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの」と定められています。

「第三の指以下」とは中指、薬指、小指のことを指します。

「用を廃する」とは、次のいずれかに該当する状態のことです。

- 遠位指節間関節、または、近位指節間関節がなくなった

- 中節骨、または、基節骨を切断した

- 中足指節関節、または、近位指節間関節の可動域が健康な方の足指と比べて2分の1以下になった

交通事故による足の指の後遺障害については、『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事でも解説しています。

14級9号: 局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定められています。「局部」とは体の一部、「神経症状」とは神経系が障害されたことでおこる症状全般です。

後遺障害14級9号認定されるためには、「障害の存在を医学的に証明できるとはいえないが、障害があると医学的に説明・推定できる」といった基準を満たすことが必要です。

基準を満たすかどうかは、以下のような事情をもとに総合的に判断されます。

考慮される事実

- 画像から神経圧迫が示唆されているか

- 神経学的異常の所見があるか

- 事故の態様・症状の変遷・医師の意見などから神経症状が存在するといえるか

具体的にみられる症状としては、痛みや痺れ、疼痛、灼熱感などの感覚障害や、うまく手足が動かない運動障害があげられます。

以下のような症状は14級9号に該当とすると認められる可能性があります。

14級9号に該当しうる神経症状例

- 手足、指、顔の痺れ、ひきつり

- 首、腰、手足、肩などの痛み

- 握力低下

- 首が曲がらない

- 痛みを感じにくい(知覚鈍麻)

- 足関節の機能障害(上位の等級に至らないもの)

- 頭痛

- めまい・耳鳴り・吐き気

むちうちによる神経障害が残っていれば後遺障害14級9号認定を受けられる可能性があります。あるいは、より重傷の神経症状と判断されれば後遺障害12級13号認定も視野に入ってくるでしょう。

以下の関連記事ではむちうちによる後遺障害14級9号認定や、12級13号との違いについて解説しています。あわせてお読みください。

後遺障害「併合14級」とは?慰謝料に影響するか?

複数の部位に後遺障害が残り、それぞれが14級に該当する場合、「併合14級」と認定されることがあります。例えば、「首の痛み」と「手首の動きにくさ」が両方残ったようなケースです。

13級以上の後遺障害等級が複数ある場合は、等級の繰り上げがありますが、14級の後遺障害が複数競合しても繰り上げはなく、併合14級となります。

併合14級の場合、後遺障害が複数あることを考慮して、慰謝料が増額される可能性があります。

後遺障害14級の認定率は約2.3%

交通事故全体に対する後遺障害14級の認定率は約2.3%です。14級は後遺障害等級の中で最も軽い症状ですが、事故全体でみると認定率は極めて低いといえます。

損害保険料率算出機構の「2024年度 自動車保険の概況(2023年度統計)」によると、後遺障害認定自体が事故全体の約4%、そしてその半数以上が後遺障害14級での認定でした。

2023年度統計

| 件数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 交通事故の総件数※ | 88万352件 | 100% |

| 後遺障害等級の認定件数 | 3万6,062件 | 4.1% |

| 後遺障害14級の認定件数 | 2万205件 | 2.3% |

※自賠責保険の支払い総数で、後遺症が残らなかった事故や死亡事故、後遺障害が認定されなかった事故すべてを含む。

後遺障害等級の審査を行った件数がわからないため正確な認定率とはいえませんが、後遺障害等級の認定を受けることは簡単ではありません。

後遺障害14級に認定されるいくらもらえるのか?示談金の内訳

交通事故でケガを負った場合、多くのケースで加害者側と示談を行い、示談金として損害の賠償を受けることになります。

交通事故により後遺障害等級14級の認定を受けた場合に、示談金として支払われる損害の内訳は、以下の通りです。

交通事故の示談金内訳(後遺障害認定を受けた場合)

| 概要 | |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費など |

| 休業損害 | 休業による減収の補償 |

| 入通院慰謝料 | ケガをした精神的苦痛の補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことの精神的苦痛の補償 |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来的な収入減の補償 |

| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |

特に後遺障害等級が認定された場合、加害者側の保険会社に対して、通常の治療費や入通院慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」請求ができるようになることがポイントです。

後遺障害14級の「慰謝料」相場

交通事故により後遺障害14級が認定された場合もらえる慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。

そして、これらの慰謝料を計算する際には、3つの異なる基準が存在し、どの基準を用いるかによって受け取れる金額が大きく変わってきます。

アトムの慰謝料計算機を使えば、簡単な情報入力のみで慰謝料の相場を簡単に計算できます。おおよその目安を知りたい方はお役立てください。

慰謝料の金額は計算基準により大きく変わる

慰謝料の計算には、以下の3つの基準が存在します。

- 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償。加害者が加入する自賠責保険から支払われる基準。

- 任意保険基準:加害者が任意で加入している保険会社が独自に設定している基準。(非公開)

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとにした相場額を算出する基準。弁護士が介入して交渉する際に使われる。

加害者側の保険会社は、通常「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算した低い金額を提示してきます。

保険会社の言う金額を鵜呑みにせず、弁護士基準により計算された相場の金額を主張することが重要です。

後遺障害14級の入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の相場額は、治療期間や通院日数、ケガの程度などによって金額が変わります。

弁護士基準(裁判基準)での入通院慰謝料の計算には、裁判所の実務で使用されている「赤い本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)」がよく使われており、負傷の内容に応じて以下の2つの表が使い分けられます。

- 別表Ⅰ(基本)「軽傷」以外のケガに用いる、基本的な基準表

- 別表Ⅱ(軽傷)むち打ちで他覚的所見(CT・MRIなどで異常が見られない)がない場合や、打撲、擦過傷などの軽いケガ

後遺障害14級に該当するようなケガの場合、他覚的所見のないむちうち場合は別表Ⅱが用いられますが、それ以外の傷害では原則として別表Ⅰが適用されます。

実際に後遺障害14級が認定されるようなケースの入通院慰謝料は、数万円~100万円前後となるケースが一般的でしょう。

別表Ⅰ

別表Ⅱ(軽傷用の算定表)

後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害14級の「後遺障害慰謝料」の相場額は、110万円程度となります。

裁判において多くは110万円を認定していますが、個別事情によっては100万円台前半~150万円程度まで増減するケースもあります。

計算基準ごとの14級の後遺障害慰謝料額

| 計算基準 | 後遺障害慰謝料額 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 32万円 |

| 任意保険基準 | 32万円~(自賠責基準より少し高い程度) |

| 弁護士基準(裁判基準) | 110万円 |

自賠責基準(32万円)と相場である弁護士基準(110万円)では、約3倍以上の差があります。

弁護士であれば増額交渉の窓口にもなれますので、ぜひ弁護士への相談も検討してみてください。

後遺障害14級の「逸失利益」の相場と計算方法

逸失利益とは、「後遺障害が残ったことで働きにくくなり、将来得られるはずだった収入が減ってしまった」ことに対する補償です。

逸失利益の計算式

逸失利益は、基本的に以下の計算式で算出されます。

逸失利益 = ①基礎収入 ×②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

①基礎収入

原則として事故前年の年収です。主婦や学生の場合も、平均賃金(賃金センサス)などを用いて計算します。

②労働能力喪失率

後遺障害によってどれだけ働きにくくなったかを示す割合。後遺障害14級の場合は5%とされることが一般的です。

③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

将来受け取るはずだったお金が「今」一括で受け取れることになると、利息分の利益が生じます。そのため、将来の利息分を割り引いて調整するための数値がライプニッツ係数です。

労働能力喪失期間が決まれば自動的にライプニッツ係数は決まります(たとえば、労働喪失期間5年の場合は4.5797)。

ライプニッツ係数の一覧表は『ライプニッツ係数とは?【一覧表あり】逸失利益や将来介護費の計算も解説』からご覧ください。

労働能力喪失期間は「症状固定時~67歳」とされることが通常です。

ただし、むちうちで14級9号に認定された場合、症状が徐々に回復すると考えられることが多く、労働能力喪失期間は5年程度に制限されるのが一般的です。

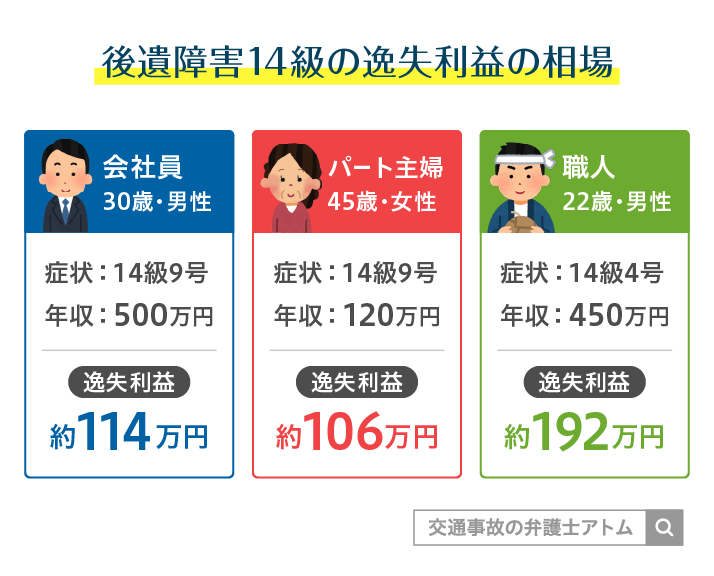

後遺障害14級の逸失利益の相場:あなたの状況でどう変わる?

同じ後遺障害14級の認定であっても、症状の種類、事故前の収入、年齢、性別、職業によって、受け取れる逸失利益は大きく変わります。

個人の状況によって、逸失利益がどう変わるのかを見ていきましょう。

ケース1:30歳・男性・会社員(デスクワーク)・年収500万円

- 症状:14級9号(むちうちによる首の痛み、PC作業時の手のしびれ)

- 計算式の内訳

- ① 基礎収入:500万円

- ② 労働能力喪失率:5%

- ③ 労働能力喪失期間:5年(ライプニッツ係数: 4.5797)

【計算式】 500万円 × 5% × 4.5797 = 約114万円

デスクワーク中心の仕事でも、首の痛みや手のしびれは集中力の低下につながり、業務に支障が出ます。このケースは、最も一般的な計算方法が適用される例です。

ケース2:45歳・女性・パート主婦(スーパーのレジ打ち)・年収120万円

- 症状:14級9号(事故による腰痛、長時間の立ち仕事による足のしびれ)

- 年収:120万円

- 計算式の内訳

- ① 基礎収入:463万円※ (←実収入より高い平均賃金を使用)

- ② 労働能力喪失率:5%

- ③ 労働能力喪失期間:5年(ライプニッツ係数: 4.5797)

※令和6年度の賃金センサスに基づく45歳女性の平均賃金を参考にした金額

【計算式】 463万円 × 5% × 4.5797 = 約106万円

このケースのパート主婦の場合、実際のパート収入(120万円)が、女性の平均賃金よりも低くなっています。このような場合、基礎収入は低い方のパート収入ではなく、より高額な平均賃金を使って計算します。

弁護士

専業主婦で収入がゼロの場合でも、平均賃金を基礎収入として逸失利益を請求できます。

ケース3:22歳・男性・職人・年収450万円

- 症状:14級5号(左手小指の指骨の一部を失い、動きが少し悪くなった)

- 計算式の内訳

- ① 基礎収入:450万円

- ② 労働能力喪失率:5%

- ③ 労働能力喪失期間:10年(ライプニッツ係数: 8.5302)

【計算式】 450万円 × 5% × 8.5302 = 約192万円

このケースが最も特徴的です。大工や精密機械の組立工といった手先の器用さが求められる職人にとって、指のわずかな機能障害は仕事の質やスピードに致命的な影響を与えます。

そのため、症状が職業に与える影響が極めて大きいと判断され、労働能力喪失期間が通常より長く認められる可能性が高くなります。

逸失利益の計算方法についてより詳しく知りたい方は『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事をご覧ください。

後遺障害14級でもらえるのは75万円と言われる理由

保険会社の担当者から「後遺障害14級の補償は、上限の75万円です」と説明を受けた方はいませんか?

この「75万円」という金額は妥当な金額ではありません。

保険会社が提示する「75万円」というのは、自賠責保険から支払われる保険金の上限額です。

この75万円には、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償である「後遺障害慰謝料」と、将来の収入減への補償である「逸失利益(いっしつりえき)」が含まれています。

しかし、後遺障害14級の認定を受けた場合は、相場額を算出する弁護士基準によれば、後遺障害慰謝料だけでも基本的に75万円以上となるため、この75万円という金額は妥当な金額とはいえません。

弁護士基準と自賠責基準の比較

| 弁護士基準 | 自賠責基準 | |

|---|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 | 32万円 |

| 逸失利益 | 収入や障害の程度で算定 | 最大43万円 |

| 合計 | 110万円以上 | 最大75万円 |

保険会社から「75万円です」と言われても、すぐに示談に応じず、まずは弁護士に相談することが重要です。

後遺障害14級認定の手続き

後遺障害等級の認定を受けるには、「被害者請求」と「事前認定」の二つの方法があります。

- 被害者請求:被害者自身が加害者の自賠責保険会社に申請する方法

提出資料を自分で用意・管理できるため、有利な書類をそろえやすい - 事前認定:認定を受けるための書類を加害者側の任意保険会社に提出する申請方法

書類収集や申請は保険会社が行うため、被害者の手間は少ない

後遺障害14級認定の可能性を高めるためには、被害者請求で後遺障害認定の申請をおこないましょう。

被害者請求は、被害者側で資料の内容を把握・コントロールできるため、むち打ちなど他覚的所見が少ない症状や、詳細な意見書等を提出したい場合に有利です。

むちうちの神経症状や手足の指のしびれなどは、いかに症状の存在・程度を医学的に証明するかがポイントといえます。

申請者側で追加書類を添付できる被害者請求を選択し、医師の意見書や日常生活報告書などを提出することが重要です。

関連記事

後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説

後遺障害14級に認定されるための5つのポイント

後遺障害14級に認定されるには、14級の認定基準を満たしていることが重要です。

認定基準を満たすためには、以下の点に注意することが大切になります。

14級認定につながる5つのポイント

- ①症状が検査からも明らか

- ②十分な通院日数を満たしている

- ③交通事故と後遺症が関連している

- ④症状が一貫している

- ⑤症状が常にある

どういった状況なら後遺障害14級に認定されやすいのかをみていきましょう。

①症状が検査からも明らか

後遺障害認定では、交通事故によるケガの症状が残っていることを客観的に審査機関に伝えなければなりません。

CT画像やMRI画像などを撮影し、画像診断による異常が確認できることが理想ですが、異常が画像に写らない場合には、神経学的検査の結果を診断書に記載します。

ポイント

- 異常が写ったCT画像やMRI画像があればベスト

- 画像に異常が写らなければ、神経学的検査を受ける

神経学的検査とは?

神経学的検査とは、患部に刺激を与えて痛みやしびれがあるかどうかを確認する検査のことです。

神経学的検査には、たとえば以下のようなものがあります。

代表的な神経学的検査

| 検査名 | 検査内容 |

|---|---|

| スパーリングテスト | 天井を見るように頭を倒して左右に傾け、上から押さえることで、放散痛があるかを見る検査 |

| ジャクソンテスト | 天井を見るように頭を倒して額を上から押さえ、疼痛やしびれがあるかを見る検査 |

医学的な観点から見て必要な神経学的検査と、後遺障害等級認定の観点から見て必要な神経学的検査は違うことがあります。医師の指示通りに検査を受けるのはもちろんのこと、弁護士にも必要な検査を確認してみることがおすすめです。

弁護士は交通事故事案を担当する中で後遺障害認定のサポートをすることもあるので、過去の事例や認定傾向、専門知識を豊富に持っています。

②十分な通院日数を満たしている

後遺障害14級に認定されるには、通院日数は月に10日以上(週に3日~4日程度)、通院期間は6ヶ月以上が望ましいです。

後遺障害14級認定に必要とされる日数

| 目安 | |

|---|---|

| 通院日数 | 月:10日以上 週:3日~4日程度 |

| 通院期間 | 6ヶ月以上 |

後遺障害とは、この先も症状が残り続けて、仕事に影響を与えると考えられるものです。

よって、通院日数や通院期間が短いと「そこまで重傷ではなかったのだろうか」「漫然とした治療のために後遺症が残ったのではないだろうか」と疑われてしまい、後遺障害認定されない理由となってしまいます。

もっとも、「何日以上通院されれば、必ず後遺障害認定される」というものはありません。それでも後遺障害認定や慰謝料額にかかわる通院日数には注意を払うべきでしょう。

③交通事故と後遺症が関連している

後遺症の症状が、交通事故によって生じたものであることを証明する必要があります。

事故直後に整形外科などで診察を受けて記録を残してもらったり、後遺症の箇所や程度について説明がある「医師の意見書」や、事故状況を明らかにする「事故状況報告書」を用意したりしましょう。

ポイント

- 事故直後に診察を受ける

- 医師の意見書や、事故状況報告書を用意する

それぞれについてより詳しく解説していきます。

事故直後に診察を受ける

事故直後に病院の整形外科などで診察を受けることは、交通事故と後遺症との関係性を証明するうえで重要となります。

事故から数日経って初めて受診すると、「事故から受診までの間に負ったケガかもしれない」として交通事故との関連性を示しにくくなるからです。

なお、事故後の初診は必ず病院で受けてください。

整骨院や接骨院では詳しい検査ができないため、事故によって負ったケガの詳細を記録できません。

医師の意見書や事故状況報告書を用意する

後遺障害14級の認定審査では、事故状況と後遺症の部位・程度・症状などを照らし合わせて関連性が検討されます。

交通事故と後遺症との関連性を認める旨の意見書を医師に作成してもうと効果的でしょう。

また、後遺障害等級認定で提出する書類の中には、「事故発生状況報告書」というものが含まれます。

この書類を通して事故状況を正確に伝えましょう。

もし審査機関に実際よりも軽い事故だと思われてしまうと、「軽い事故だったのに後遺障害が残るほどの重い症状になるのはおかしい、この怪我の要因は交通事故以外にもあるのでは?」などと疑われてしまう可能性があります。

④症状が一貫している

事故発生から症状固定となるまでの症状の一貫性を訴えましょう。

症状が途中で変わっていると、事故による症状は完治していて、今ある症状は事故とは無関係なのではないかと疑われる可能性があります。

症状の一貫性を明らかにするためには、以下の点に注意することが必要です。

ポイント

- 事故から症状固定まで、通院は定期的に行う

- 整骨院に通院する際は要注意

症状の一貫性を主張するためには、事故直後から症状固定まで、定期的に病院に通院している必要があります。

通院が1ヶ月以上あいている期間があると、「その時点で怪我は完治していたのでは?」と疑われてしまうので、病院へは最低でも月に1回以上通ってください。

また、整骨院は厳密には病院ではないため、整骨院にのみ通院していたのでは「病院への通院」として認められない場合があります。

整骨院への通院は、必ず整形外科などの医師の許可を得たうえで行い、整形外科と整骨院を並行して通院してください。

整骨院を利用する際の注意点については『交通事故で整骨院に通院するには?慰謝料・治療費などへの影響は?』の記事をご覧ください。

⑤症状が常にある

「雨の日のみ痛む」「特定の姿勢を取った時に痛む」などではなく、常に症状を感じていることも重要です。

断続的に感じる程度の症状であれば、後遺障害14級には該当しないと判断されるからです。

後遺障害14級の認定審査で重視される後遺障害診断書には、自覚症状欄があります。常に症状を感じていて、それにより生活や仕事に支障が出ている旨を記載しましょう。

後遺障害診断書の作成を医師にお願いする際、どう自覚症状を伝えるべきかは『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』を参考にしてみてください。

ポイント

「天気により症状が変化する」という自覚症状は、常時性がないとみなされる可能性あり

【よくある質問】後遺障害14級は軽い症状でも認定される?

「しびれ」や「痛み」といった比較的軽い後遺症であっても、後遺障害14級に認定されることがあります。

ただし、認定されるには「神経学的検査により後遺症の残存が医学的に推察できる」状態であることが条件です。

条件を満たすかどうかは、総合的な事情から判断されます。

レントゲンやMRI撮った画像検査で異常が見つからなくても問題はありません。

しかし、神経の反応を見る検査により異常があると判断された方が良いでしょう。

また、「交通事故との関連性がある」「症状に一貫性がある」「常時症状を感じる」といった点を満たしていないと認定されることは難しいといえます。

したがって、単に「なんとなくしびれる」「時々痛い」といった症状だけでは、後遺障害として認定されにくいのが実情です。

生活や仕事に支障がない程度の軽い症状でも14級になる?

しびれや痛みがあっても、日常生活や仕事に大きな支障がない場合、「後遺障害14級」として認められにくいケースがあります。

医学的に軽い後遺症があると診断されても、日々の生活や業務に影響していないと判断されれば、「労働能力や生活能力に支障を与えるほどの症状とはいえない」と見なされる可能性があるのです。

とはいえ、「生活に支障がない=絶対に認定されない」というわけではありません。症状が残っている場合は一度弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

後遺障害14級の認定・示談については弁護士に相談

後遺障害14級となるようなケガを負った場合に弁護士に相談すべき

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られるでしょう。

- 後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる

- 後遺障害等級認定の申請手続きを手伝ってもらえる

- 相場に近い金額で示談できるよう示談交渉してもらえる

- 手続きや交渉を主に弁護士が行ってくれるので自身の負担を減らせる

弁護士に依頼すると、弁護士が後遺障害等級の認定を受けるために必要となる資料の収集・作成についてサポートしてくれるため、14級の認定を受けられる可能性が高まります。

また、示談交渉も弁護士が行ってくれるため、加害者側が相場より低い金額の示談金を提示してきても、適切な主張を行って、相場に近い金額まで増額した示談金を受け取りやすくなるでしょう。

後遺障害認定の申請手続きや示談交渉を、主に弁護士が行ってくれることから、被害者の負担を減らし治療に専念することも可能です。

後遺障害14級の認定を受けることで、請求できる損害賠償金の金額は大きく増額するため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事でより詳しく知ることが可能です。

弁護士に相談・依頼する際の費用は軽減できる

弁護士に相談・依頼する際の費用の負担が気になる方は、自身や家族の保険で弁護士費用特約が利用できるかどうかを確認してください。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する際の費用負担について、上限の金額まで保険会社に負担してもらえるというものです。

「弁護士費用特約」が使える場合は、ほとんどのケースで費用負担なしで弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方はは、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご確認ください。

後遺障害14級について弁護士相談による示談金の増額事例

アトム法律事務所での後遺障害14級に関する実績をみてみましょう。弁護士に相談・依頼することで、事例のような増額が叶う可能性があります。

154万円から449万円へ増額

脛骨高原骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の154万円から、最終的な受取金額が449万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、主婦・主夫

傷病名

脛骨高原骨折

後遺障害等級

14級

この事例では、加害者側の任意保険会社が提示してきた金額に被害者が納得いかなったことから弁護士への依頼がなされました。

弁護士が示談交渉を行った結果、慰謝料や逸失利益が増加し、約300万円の増額を達成したのです。

非該当から異議申し立てにより後遺障害14級認定

頚椎捻挫の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が非該当であったものの、後遺障害等級の認定に成功したケース。

弁護活動の成果

提示額の64万円から、最終的な受取金額が318万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、パート

傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級

併合14級

症状固定後に後遺障害等級認定の申請を行ったものの、非該当という結果になっていたケースでした。

依頼を受けた弁護士が異議申し立てを行ったところ、後遺障害併合14級が認定され、最終的に示談金が約250万円も増額することとなったのです。

14級の認定申請からサポート

右足踵骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が認定されていなかったため、後遺障害等級の認定を行い、慰謝料の増額に成功したケース。

弁護活動の成果

後遺障害等級の認定に成功し、示談金として295万円を回収した。

年齢、職業

30代、会社員

傷病名

右足踵骨折、首の痛み

後遺障害等級

14級

こちらは、アトム法律事務所の弁護士が後遺障害等級認定の申請からサポートした事例です。

ご依頼者様は後遺障害等級の申請を行う前の段階で、ご相談に来られました。

弁護士のサポートを受けながら後遺障害等級認定手続きを行ったところ、後遺障害等級14級が認定され、最終的に295万円の示談金を受け取ることができました。

もっと事例を知りたいという方は、「交通事故の解決事例」をご覧ください。

アトムなら無料の法律相談が可能

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談をおこなっています。

後遺障害14級の認定や慰謝料については本記事でも解説してきましたが、厳密なことは各事案によって変わってくるため、弁護士に個別的に相談することが一番です。

相談内容例

- 私の症状でも後遺障害14級に該当しますか?

- 後遺障害認定の申請方法がよくわかりません。

- 後遺障害14級の賠償金額はどれくらいになりますか?

- 相場以上の慰謝料を請求したい事情があるのですが可能ですか?

無料相談で今後の流れや後遺障害認定のアドバイス、適正な示談金額などを確認しておけば、今後の各種手続き・示談交渉にも安心して望むことができます。

依頼となった場合でも、アトム法律事務所ではご依頼者様のご負担をできるだけ軽くするため、着手金を原則0円とする完全成功報酬制を基本としています。

ご自身では気づいていなかった注意点について知れる可能性もあるため、無料相談で話を聞くだけでも役に立ちます。

無料電話相談の受付は24時間体制で行っております。無料相談のみのご利用でも可能なのでお気軽にご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

同じむちうちでも、CT・MRIなどで異常が見られるような「他覚的所見あり」の場合は、別表Ⅰの適用です。