交通事故での聴覚障害や難聴(聴力低下)、耳鳴りの後遺障害|等級や認定ポイント

更新日:

交通事故で聴覚障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺障害等級は障害の程度によって1級から14級まで分かれており、聴覚障害の等級は難聴の程度や耳鳴りの有無、耳漏の有無などによって様々です。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が請求できるようになります。

本記事では、聴覚障害で認定される可能性のある後遺障害等級や、請求可能な賠償金の項目について解説していきます。

目次

聴覚障害や耳周辺の障害で認定される後遺障害等級は?

交通事故で発生しうる聴覚障害や耳周辺の後遺障害としては、以下のような症状があります。

耳の後遺障害

- 難聴(聴力低下・聴力喪失)

- 耳鳴り

- 耳漏

- 耳介欠損

- 平衡機能障害

これらの症状は、耳をケガした場合のほか、頭部に衝撃が加わった場合や、側頭部を骨折した場合にも発生することがあります。

それぞれの後遺障害の概要や後遺障害等級、症状の証明のために受ける検査について、解説していきます。

難聴(聴力低下・聴力喪失)

耳の難聴は、音が聞こえにくい状態や、音がまったく聞こえなくなった状態のことです。

耳の難聴の原因には、耳自体の損傷によるものと、脳や脳に音を伝える神経の損傷によるものがあります。

- 伝音性難聴

内耳まで音を伝える、外耳や中耳などの耳自体の損傷により発生する難聴。音を大きくすれば聞こえることも多く、補聴器などで聴力の低下に対応できる場合がある。 - 感音性難聴

内耳から脳に音を伝える部分に損傷を受けることで発生する難聴。音を大きくしても聞こえがよくならないケースが多い。

難聴の程度は、dB(デシベル)で表され、難聴が両耳に出ているのか片耳のみなのか、どの程度聴力が低下しているのかによって後遺障害等級が判断されます。

両耳の難聴と片耳の難聴に分けて、それぞれ認定される可能性のある後遺障害等級をみていきましょう。

合わせて、後遺障害等級の審査時にも重要となる、聴力の低下を判断する検査も紹介します。

両耳の難聴の後遺障害等級

両耳の難聴で認定される可能性のある後遺障害等級は、4級3号・6級3号・6級4号・7級2号・7級3号・9級7号・9級8号・10級5号・11級5号です。

両耳の難聴における後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 6級4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7級3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 9級8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

片耳の難聴の後遺障害等級

片耳の難聴で認定される可能性のある後遺障害等級は、9級9号・10級6号・11級6号・14級3号です。

片耳の難聴における後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 9級9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |

| 10級6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 11級6号 | 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 14級3号 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

聴力の低下を判断する検査

交通事故で難聴になった場合、どの程度聴力が低下したのかは、「標準純音聴力検査」や「語音聴力検査」で判断します。

- 標準純音聴力検査

標準純音聴力検査とは、聴力の程度を確かめる検査です。

(1)ヘッドフォンでさまざまな大きさ、周波数を聞いて「伝音性難聴」の有無・程度を確かめる気導聴力検査と、(2)耳の後ろの骨に振動を与えて「感音性難聴」の有無・程度を確かめる骨導聴力検査の2種類があります。 - 語音聴力検査

語音聴力検査とは、言葉をどの程度明確に聞き取れるかを確かめる検査です。

周波数や音量を変えながら、ランダムに流れる五十音や数字を聞き取ります。

上記の検査結果から、後遺障害等級のどれに該当するかが判断される仕組みです。

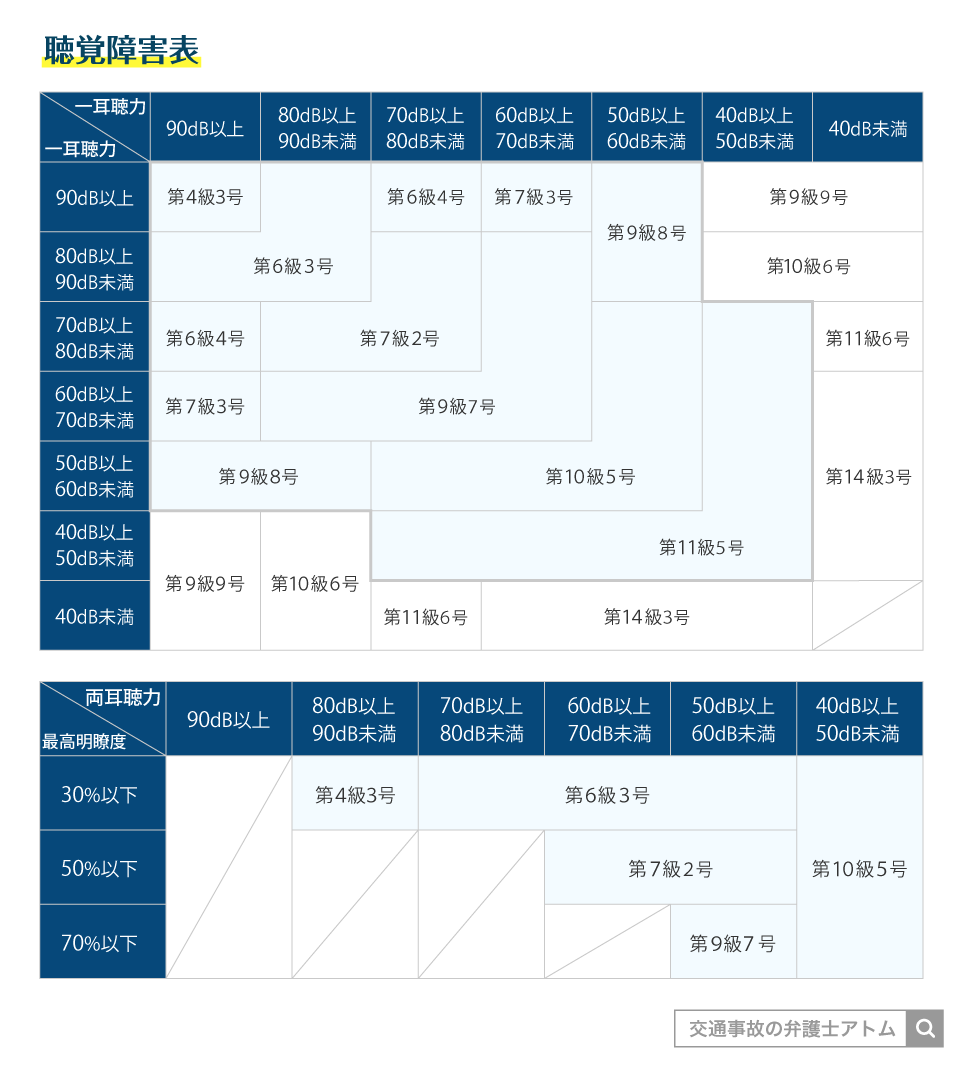

以下に、両耳に難聴がある場合における後遺障害等級の早見表をご紹介します。上で紹介した各等級の認定基準と合わせて、参考にしてみてください。

耳鳴り

耳鳴りは、耳の中で音が聞こえる状態です。耳鳴りの音は、ピーピー音、ジージー音、キーン音など、さまざまです。耳鳴りは、生活の質を大きく低下させます。

耳鳴りの原因はさまざまですが、内耳による障害をはじめ、むちうちで生じる可能性もあります。耳鳴りとともに頭痛やめまい、不眠などの症状が現れる場合は、バレリュー症候群といわれることもあるでしょう。

耳鳴りで認定される可能性のある後遺障害等級は、12級相当・14級相当です。

耳鳴りにおける後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できる |

| 14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できる |

なお、耳鳴りで後遺障害認定を受けるには、30dB以上の難聴も発症していなければなりません。

30dB以上の難聴があり、耳鳴りが常時あると判断されれば、後遺障害12級相当となるでしょう。30dB以上の難聴があり、検査結果から耳鳴りもあると考えるのが妥当だと判断される場合は、後遺障害14級相当になる可能性があります。

関連記事

耳鳴りを確かめる検査

耳鳴りの程度は、以下の検査によって確認されます。

- ピッチ・マッチ検査

耳鳴りの音質(周波数)を確かめる検査。

さまざまな周波数の音を聞き、近いものを選ぶ。 - ラウドネス・バランス検査

耳鳴りの大きさを確かめる検査。 - 耳鳴マスキング検査

耳鳴りと似た音を出し、耳鳴りの聞こえ方の変化を確かめる検査。

これらの検査から、耳鳴りが常時あると判断されれば後遺障害12級相当、耳鳴りが常時あると推定されれば14級相当となります。

耳漏

耳漏は、耳から脳脊髄液という液体が出てくる状態です。交通事故の衝撃で鼓膜が破れると、液体が漏れ出すことがあります。

耳漏で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級相当・14級相当です。

耳漏における後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級相当 | 鼓膜が外傷で破れて常時、耳漏があるもの |

| 14級相当 | 鼓膜が外傷で破れて耳漏があるもの 外傷で外耳道が狭くなって耳漏を伴わないもの |

鼓膜は破れても自然に治ることも多いですが、中耳炎などを併発すると自然には治らず、手術が必要になります。手術をしても常時耳漏の症状が残り、なおかつ30dB以上の難聴があると、後遺障害12級相当となるでしょう。

常時とはいえないまでも耳漏があり、30dB以上の難聴も認められる場合は、14級相当となる可能性があります。

なお、耳漏がなくともケガによって外耳道が狭くなった場合も、14級相当になりえます。

耳介欠損

耳介欠損とは、耳の軟骨部を失う状態のことをいいます。

片耳の耳介が2分の1以上欠損した場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、12級4号です。

耳介欠損における後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 12級4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

耳介欠損は片耳ごとに等級が定められるので、両耳の耳介がそれぞれ2分の1以上ずつ欠損した場合、等級の併合が行われます。

また、耳介欠損は、見た目に影響があるとして、外貌醜状としても後遺障害等級に認定される可能性があります。外貌醜状で認定される可能性のある後遺障害等級は、7級12号・12級14号です。

外貌醜状における後遺障害等級

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 7級12号 | 耳介が2分の1以上で欠損したもの |

| 12級14号 | 耳介が2分の1未満で欠損したもの |

外耳の欠損と外貌醜状の後遺障害等級のうち、いずれか重い方の等級が認定されることになります。

顔に傷跡が残る外貌醜状について詳しくは、関連記事『交通事故による顔の傷の後遺障害等級』をご覧ください。

平衡機能障害

平衡機能障害は、内耳にある三半規管や前庭が損傷することで、耳のバランス機能が低下する状態のことをいいます。平衡機能障害の主な症状は、めまい、ふらつき、立ちくらみなどです。

平衡機能障害は、神経系統の機能障害の一部として評価されることになるでしょう。

平衡機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、3級3号・5級2号・7級4号・9級10号・12級13号・14級9号です。

| 等級 | 内容 |

|---|---|

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

平衡機能障害を確かめる検査

平衡機能障害を確かめる検査には、以下があります。

- 眼振検査

眼球の無意識の動きを確認する検査。めまいがある場合に、それが内耳損傷による平衡機能障害を原因とするものなのか、脳の問題によるものなのかを確認できる。 - 迷路神経刺激検査

内耳の機能の異常を確認する検査。 - 視刺激検査

眼でものを追うときの動きを確かめる検査。異常がある場合、平衡機能障害の原因は耳ではなく脳にある可能性がある。 - 静的平衡検査

目を閉じた状態や開いた状態でさまざまな立ち方(両足立ち、片足立ちなど)をして、バランス感覚を見る検査。 - 動的平衡検査

さまざまな動きをして、正常な場合との違いを見る検査。

平衡機能障害は、内耳の損傷だけでなく脳の中枢神経の異常によって発生することもあります。したがって、平衡機能障害の検査には、症状の程度を確かめる検査のほか、症状の原因を確かめる検査も含まれます。

聴覚障害で後遺障害認定を受けるためのポイント

聴覚障害が生じていても、必ず後遺障害認定を受けられるというわけではありません。

交通事故で聴覚障害の後遺障害認定は難しい?

前提として、交通事故で聴覚障害が認定される確率は高いとは言えません。

特に聴力に関する障害については、加齢による難聴や突発性難聴との区別がつきづらいためです。

側頭骨骨折、外耳損傷、頭部打撲といった傷病名があり、事故後1ヶ月以内に聴覚障害の症状が出ていれば、後遺障害等級認定の可能性があります。

そのうえで聴覚障害で後遺障害認定を受けるにあたっては、以下の3つの点が重要です。

- 後遺障害認定に必要な検査を受ける

- 正確な後遺障害診断書を取り付ける

- 自分に合った申請の方法を選ぶ

それぞれについて解説します。

(1)後遺障害認定に必要な検査を受ける

聴覚障害で後遺障害認定を受けるためには、各種検査を受けなければなりません。具体的な検査は各後遺障害の解説の中ですでに紹介しましたが、改めて例を挙げると以下の通りです。

主な検査内容

- 難聴

- 標準純音聴力検査

- 語音聴力検査

- 耳鳴り

- ピッチ・マッチ検査

- ラウドネス・バランス検査

- 耳鳴マスキング検査

- 平衡機能障害

- 眼振検査

- 迷路神経刺激検査

- 視刺激検査

- 静的平衡検査

- 動的平衡検査

これらの検査は、主に耳鼻科で受けられます。

もし受けていないものがあるなら、「後遺障害認定で症状の残存・程度を示すために必要だ」と医師に説明し、受けさせてもらうとよいでしょう。

後遺障害認定のために必要な検査は、弁護士が詳しく知っています。お困りの場合は一度ご相談ください。

(2)正確な後遺障害診断書を取り付ける

後遺障害認定を受けるためには、正確な後遺障害診断書を取り付ける必要があります。後遺障害診断書は、医師が作成します。

後遺障害診断書には、障害の程度を示す記載や、障害が交通事故によるものであるという証明などが必要です。さらに、自覚症状や検査結果に漏れのないよう充実した記載になっているかが重要になってきます。

後遺障害診断書の重要性についてさらに詳しくは、関連記事『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』が参考になりますので、あわせてご確認ください。

(3)自分に合った認定申請の方法を選ぶ

後遺障害認定を受けるためには、自分に合った認定申請の方法を選ぶ必要があります。後遺障害認定申請の方法は、次の2つです。

- 任意保険会社を経由して申請する「事前認定」

- 被害者が直接、自賠責保険会社に申請する「被害者請求」

事前認定とは?

任意保険会社を経由して申請する事前認定の場合は、後遺障害診断書を用意すれば任意保険会社が手続きをすべて行ってくれます。手間がかからず簡単ですが、後遺障害を証明するのに必要な検査結果を任意保険会社が丁寧に添付してくれるとは限りません。

ただし、後遺障害の存在が明らかな場合は、事前認定でも十分に適切な後遺障害等級が認定されることもあるでしょう。事前認定で十分かどうかは弁護士に相談して、判断を仰いでみてください。

被害者請求とは?

被害者が直接、自賠責保険会社に申請する被害者請求の場合は、自分で必要な書類を用意して提出する必要があります。手間がかかる分、後遺障害を証明するのに必要な検査結果を添付するなど、後遺障害認定に対して工夫が凝らせます。

後遺障害の存在について争いになりそう、どの等級に認定されるか微妙なラインといった場合、被害者請求を選ぶ価値があるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きは弁護士が代わりに行いますので、ご自身の負担は最小限で済むでしょう。被害者請求を選ぶ場合は弁護士の存在が心強いです。被害者請求に興味のある方は『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由』の記事もご覧ください。

交通事故による聴覚障害の賠償金はいくら?

聴覚障害が後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

これらの相場や注意点について解説します。

交通事故による聴覚障害の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で生じた後遺障害による精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決められており、後遺障害等級が重いほど後遺障害慰謝料の金額も高くなります。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

さらに、上記の表をみれば分かるように、自賠責基準か弁護士基準かで後遺障害慰謝料の金額が大きく異なります。

たとえば、両耳の聴力を全く失って後遺障害4級3号に認定された場合、弁護士基準なら1,670万円のところ、自賠責基準だと737万円の後遺障害慰謝料になります。算定に用いる基準によって、慰謝料の金額が大きく異なるのです。

通常、被害者だけで示談交渉していると、加害者側の任意保険会社は「自賠責基準の金額」か「自賠責基準に少し上乗せした程度の任意保険基準の金額」しか提示してきません。

示談交渉に弁護士が介入することで、やっと弁護士基準の金額が認められるようになります。

交通事故による聴覚障害の逸失利益

逸失利益は、交通事故によって生じた後遺障害によって失われた将来の収入に対する賠償金です。逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級や収入、年齢、労働能力の低下などから計算されるので一概にいくらか言い切ることができません。

一般的に、後遺障害等級が重いほど労働能力が下るので、逸失利益の金額も高くなります。

また、年齢が若いほど、収入を失う期間が長くなるので、逸失利益の金額も高くなる傾向にあります。

逸失利益の詳しい計算方法については『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』の記事をご覧ください。

交通事故による聴覚障害のその他の賠償金

交通事故による聴覚障害の賠償金には、後遺障害慰謝料や逸失利益の他にも、次のような賠償金が支払われることになります。

- 入通院慰謝料

- 休業損害

- 入院費

- 通院費

- 手術費

- リハビリテーション費

- 介護費用 など

聴覚障害の後遺障害認定・損害賠償請求は弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害にあった場合、弁護士に相談・依頼するメリットはたくさんあります。被害者の方が求める内容にもよりますが、弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

- 後遺障害認定の対策を専門的な視点からサポートしてもらえる

- 交通事故の法律に精通しているのでスムーズな解決につながる

- 適切な損害賠償額を獲得するために必要な情報を収集・分析してくれる

- 任意保険会社との示談を代わりに交渉してくれるので精神的負担が軽くなる

弁護士のメリットをより具体的に知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事もあわせてご覧ください。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。無料相談を実施する弁護士も多くいますので、気軽に相談からはじめてみるのが大切です。

弁護士に相談・依頼する費用

弁護士に相談する費用も、依頼する費用も、弁護士によって様々です。費用については、頼みたい弁護士にしっかり確認するようにしてください。

弁護士に相談する費用は、大体1時間5千円~1万円程度に設定されていることが多いですが、なかには初回0円で相談を受ける弁護士もいます。

弁護士に依頼する費用は、主に着手金と報酬金で構成されます。着手金は弁護士に依頼したときに支払う費用で、報酬金は損害賠償金が支払われたときに支払う費用です。

弁護士費用については『交通事故の弁護士費用相場はいくら?弁護士費用特約を使って負担軽減』の記事で深掘り解説しています。弁護士費用の負担を軽くする弁護士費用特約の使い方も解説しているのであわせてご覧ください。

弁護士に相談するタイミング

交通事故で聴覚障害を負った場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。

早めに相談することで、適切な損害賠償額を獲得できる可能性が高くなります。また、弁護士に相談することで、交渉や裁判の手続きを任せることができるので、精神的な負担を軽減することができます。

交通事故で聴覚障害を負った場合は、気軽に弁護士に相談してください。弁護士が、被害者の権利を守り、適切な損害賠償額を獲得するためにサポートいたします。

弁護士には早めに相談した方がいい理由について詳しくは『交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミングは?すぐ相談すべきケースも解説』の記事がおすすめです。

アトム法律事務所なら法律相談が無料

交通事故で聴覚障害や耳周辺に障害が残ってしまった場合、弁護士に相談したいと思っても相談料がかかるのではないかと気になる方も多いでしょう。

アトム法律事務所なら、弁護士による法律相談を無料で実施中です。無料の法律相談をご希望の場合は、下記バナーより相談予約をお取りください。

難聴や耳鳴りなどで電話が使いにくいという方は、LINEまたはメールよりお問い合わせいただけます。

相談予約の受付は24時間対応です。深夜・早朝しか時間の空きがないという方でも安心してお問い合わせいただけます。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了