後遺障害13級の症状と認定基準|慰謝料相場と逸失利益の計算方法は?

更新日:

交通事故の後遺障害13級とは、片目の視力が0.6以下になった、複視や視野狭窄など見えづらさの症状が残った、片手の親指の骨が一部失われた、一部の足指が動かなくなった、内臓に障害が残ったなど11の症状で認定される等級です。

また、後遺障害13級と認定されると、労働能力は原則として事故前よりも9%失われていると判断されるでしょう。

後遺障害13級の後遺障害慰謝料は180万円が相場になります。逸失利益は「労働能力を9%失ったことによる、症状固定~67歳までの減収額」の請求が可能です。

ただし、上記はあくまでも相場です。被害者の負った症状によっては、相場よりも多少増減されたり、逸失利益が認められないとして争いになったりします。

本記事では、後遺障害13級への認定を目指す方に向けて、後遺障害13級の詳しい認定基準を解説しています。

また、すでに認定を受けた方にも知ってほしい後遺障害13級で請求できる慰謝料額なども紹介しているので、ぜひご確認ください。

後遺障害13級の認定基準

後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で定められています。

後遺障害13級の認定基準を抜粋して見てみましょう。

後遺障害13級の認定基準

| 13級1号 | 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |

| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 13級3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 13級5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 13級6号 | 一手のこ指の用を廃したもの |

| 13級7号 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |

| 13級8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |

| 13級9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |

| 13級10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |

| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

上記の規定はやや曖昧な表現であり、具体的にどのような症状が認定されうるのかわかりづらいと思われます。本記事内で各号の認定基準を、ひとつずつ詳細に解説していきます。

後遺障害13級1号|片眼の視力が0.6以下

後遺障害13級1号の症状は、「一眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。

後遺障害認定における視力とは、基本的に眼鏡やコンタクトレンズなどを使った矯正視力のことを指します。

つまり、眼鏡やコンタクトを用いても片目の視力が0.6以下になった場合、後遺障害13級1号に認定されるのです。

なお、両目の視力が0.6以下になってしまった場合には、後遺障害9級というより重い後遺障害等級の認定基準を満たすものになります。

後遺障害13級2号|物が二重に見える

後遺障害13級2号の症状は、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」です。

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などにより、正面以外を見たときに像が二重に見えることを言います。

後遺障害認定において複視を残すと認められるには、以下のすべての要件に該当することが必要です。

複視を残すとは?

- 本人が複視を自覚している

- 目の周りの筋肉の麻痺など、複視の明らかな原因が認められる

- ヘススクリーンテストで像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認される

後遺障害13級3号|片眼の視界が欠ける・狭い

後遺障害13級3号の症状は、「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。

後遺障害認定における半盲症・視野狭窄・視野変状の定義は以下のとおりとなります。

13級3号認定の可能性がある視野障害

| 症状 | 定義 |

|---|---|

| 半盲症 | 視野の右半分または左半分が欠けること |

| 視野狭窄 | 視野が狭くなること※ |

| 視野変状 | 半盲症や視野狭窄以外で視野が欠けること(視野暗転や視野欠損など) |

※視野の縁が全体的に狭くなる症状と視野の一部が不規則に狭くなる症状がある

上記のいずれかの症状により、片目の視野が通常の60%以下になると、後遺障害13級3号に認められることになります。

後遺障害13級3号にあてはまるような症状を一般的に視野障害と言います。

視野障害が後遺障害認定を受けるには、ゴールドマン型視野計で視野角度を測定し、8方向の視野角度の合計が正常な視野角度の合計値の60%以下(336度以下)になることが基本的に必要です。

交通事故による目の後遺症の後遺障害認定は『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下などの認定基準』の記事で網羅的に解説しています。各症状の測定方法もわかるので参考にしてみてください。

後遺障害13級4号|両眼まぶたの一部欠損またはまつげはげ

後遺障害13級4号の症状は、「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」です。

「両眼のまぶたの一部に欠損を残す」「まつげはげを残す」とは、具体的には以下の症状を指します。

13級4号認定の可能性があるまぶたやまつげの障害

| 症状 | 定義 |

|---|---|

| 両眼のまぶたの一部に欠損を残す | 目を閉じたときに角膜は完全に覆えるが、球結膜(白目)が露出している |

| まつげはげを残す | 本来生えている部分の半分以上にわたってまつげがはげている |

両目が目を閉じても白目が露出している状態になるか、まつげが半分以上はげた場合、後遺障害13級4号に認定されるでしょう。

後遺障害13級5号|5本以上の歯に歯科補綴

後遺障害13級5号の症状は、「五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。

後遺障害認定においては、以下の状態をもって歯科補綴と定義しています。

歯科補綴とは

喪失した歯・歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を、義歯・クラウンなどで補った状態のこと

後遺障害13級5号に認定されるには、5本以上の歯が上記の状態になっている必要があります。

なお、ブリッジでダミーを作るといった治療で歯の本数が増えたときは、喪失した歯・欠損した歯の本数を数えてください。

また、親知らずは認定の対象となりません。乳歯については、永久歯が生えないと医師が証明すれば認定の対象になります。

5本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などで補った場合、後遺障害13級5号に認定されるのです。

歯が失われるほどの事故であれば、咀嚼・言語機能についても後遺障害が生じている可能性があります。

歯の欠損に関する後遺障害も含めて詳しく知りたい方は、『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事で確認可能です。

後遺障害13級6号|片手の小指が機能を失った

後遺障害13級6号の症状は、「一手のこ指の用を廃したもの」です。小指が以下のような状態になると、「用を廃した」と認められます。

小指が用を廃したとは

- 末節骨が半分以下の長さになった

- 中手指節関節または近位指節間関節が、通常の半分の動きに制限されている

- 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚が完全にない

片手の小指が短くなる・麻痺などにより動かなくなる・感覚がなくなる状態になれば、後遺障害13級6号に認定されるのです。

手指の骨や関節の名称・位置がわからない場合は、以下の図をご参考ください。

後遺障害13級7号|片手の親指の骨の一部を失った

後遺障害13級7号の症状は、「一手のおや指の指骨の一部を失つたもの」です。

指骨の一部を失うことの定義は、骨の一部を失っている(遊離骨片の状態も含む)ことがX線写真などで確認できることになります。

片手の親指の骨が欠けていることが画像検査で確認できる場合、後遺障害13級7号に認定されることになります。

なお、指先の末節骨の半分以上を失っている場合は、「指骨の一部を失った状態」ではなく「用を廃した状態」として後遺障害の認定を受けることになるので気を付けましょう。

手指の後遺障害で後遺障害認定を受けるポイントについては『指切断・欠損、指が曲がらない可動域制限、マレット指の後遺障害等級認定基準』の記事が参考になります。

後遺障害13級8号|片足が1cm以上短い

後遺障害13級8号の症状は、「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」です。

X線写真などで左右の足の長さを比べ、片方の足が1センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害13級8号に認定されるでしょう。

なお、被害者が子どもの場合、交通事故で足をケガしたあと過成長によって片方の足が長くなってしまうこともあります。片方の足が長くなってしまった場合は、13級相当とみなして後遺障害認定を受けられるでしょう。

短縮障害は逸失利益で相手方ともめることが多いでしょう。『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事では、後遺障害認定だけではなく損害賠償のポイントも紹介しているので、ぜひご確認ください。

後遺障害13級9号|片足の中指・薬指・小指の1~2本を失った

後遺障害13級9号の症状は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの」です。

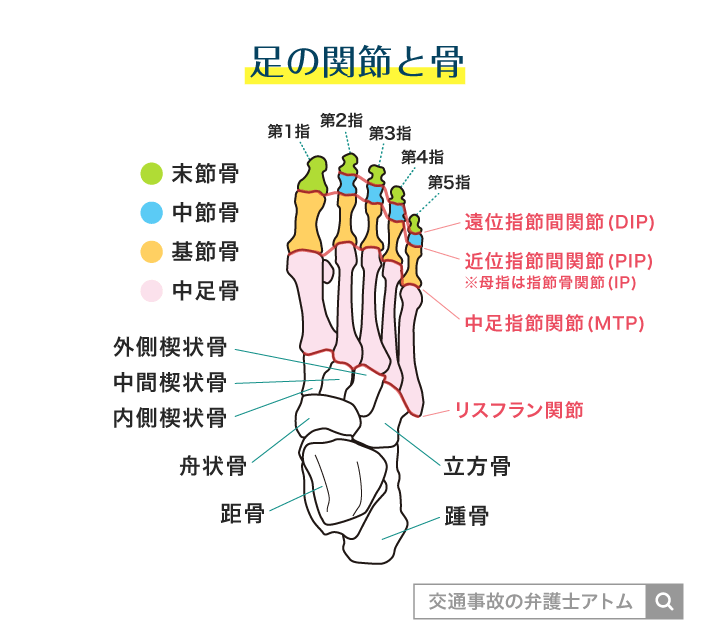

後遺障害認定においては、「足指を失う」とは中足指節関節から先を失った状態のことを言います。

片足の中指・薬指・小指のうち1~2本について付け根から先を失った場合、後遺障害13級9号に認定されることになるのです。

足の関節位置については、以下の図からご確認ください。

後遺障害13級10号|片足の特定の指が機能しない

後遺障害13級10号の症状は、「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」です。

後遺障害認定においては、「足指の用を廃した」とは以下の状態のこととされています。

足指の用を廃したとは

- 親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された

- 中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される

片足の人差し指・人差し指を含む2本の指・薬指~小指のいずれかが途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害13級10号に認定されることになります。

足指が曲がらない症状で後遺障害認定を受けるポイントは『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事でご確認いただけます。

後遺障害13級11号|消化器や泌尿器に障害

後遺障害13級11号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」です。

働くことに支障はないものの、内臓に障害が残った場合、後遺障害13級11号に認定されることになるでしょう。

後遺障害13級11号に認定されうるのは、消化器や泌尿器の障害です。消化器や泌尿器が次のような症状になったとき、後遺障害13級11号認定となる可能性があります。

- 消化器

- 噴門部または幽門部を含む胃の一部を失った

- 胆のうを失った

- 脾臓を失った

- 泌尿器

- じん臓を失い、GFR値が90超

- じん臓を失っていないが、GFR値が70超~90

上記の症状に当てはまらない内臓の機能障害が残った方は、『交通事故での内臓損傷・内臓破裂の後遺障害等級と認定ポイント、慰謝料相場を解説』の記事もご参考ください。内臓ごとに、後遺障害何級に認定される可能性があるか紹介しています。

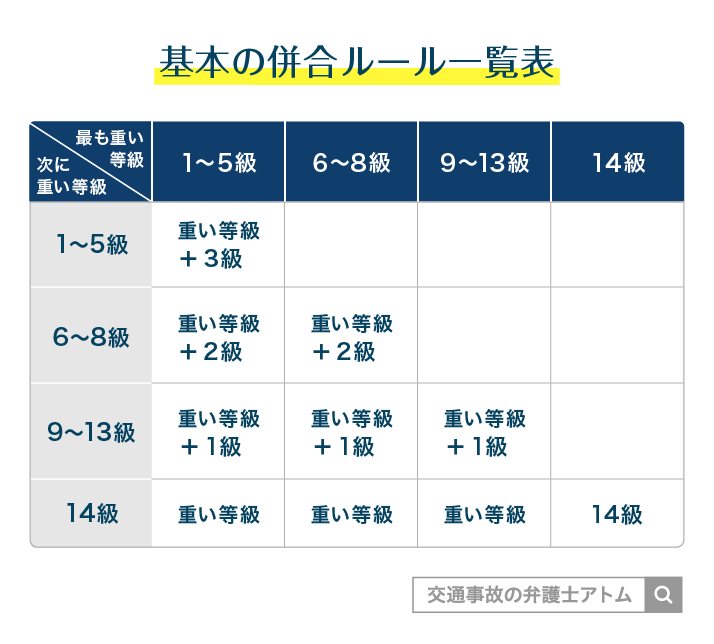

複数の後遺障害が認定された場合は13級以上となることも

13級以上の後遺障害が複数認められる場合には、併合ルールによって等級が繰り上がる可能性があります。

後遺障害等級の「併合」とは、異なる系列の後遺障害が残り、複数の後遺障害等級が認定された場合に、それらを1つに併合することです。

13級に該当する症状が一つでもあれば認定を受けられますが、13級から9級の症状が二つ以上存在するときは、併合ルールにより最も重い等級がさらに一級引き上げられます。

例えば13級の症状が二つある場合は併合12級となり、13級と9級が一つずつあれば併合8級として扱われるのです。

等級が繰り上がると、結果として受け取れる損害賠償金の増額につながるため、後遺障害等級認定に関するルールについて把握することが大切になります。

併合を含めた後遺障害等級認定に関するルールについては『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』の記事で確認することが可能です。

後遺障害13級の慰謝料や逸失利益の相場

後遺障害13級の場合、後遺障害慰謝料は180万円です。そして、後遺障害13級における逸失利益は基本的に「労働能力を9%失ったことによる生涯収入の減収額」が相場です。

ただし、これらはあくまでも相場であり、実際の症状の状態や示談交渉次第で変わることもあります。

詳しく見ていきましょう。

後遺障害13級の慰謝料相場

後遺障害13級の認定を受けた場合、後遺障害となったことによる慰謝料として請求できる後遺障害慰謝料の相場は180万円です。

これは、過去の判例にもとづいた基準(弁護士基準)に沿ったもので、法的正当性が高いといえます。

ただし、加害者側の任意保険会社は、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に沿った57万円、あるいはそれに近い自社独自の基準に沿った金額を提示してくることが多いです。

加害者側から180万円より低い金額を提示されたら、どのような根拠を主張されたとしても鵜呑みにはせず、一度弁護士にご相談ください。

後遺障害13級の後遺障害慰謝料

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 13級 | 57 | 180 |

※単位:万円

加害者側の提示額は増額できる?

示談交渉で根拠を示しながら増額を求めれば、加害者側から提示された慰謝料額を増額できることがあります。

しかし、被害者自身で交渉する場合、弁護士基準である180万円に近い金額の獲得は難しいのが実情です。

弁護士基準の金額は裁判で認められうる金額であるものの、示談交渉は裁判とは違い、あくまでも当事者間の話し合いに過ぎません。

その示談交渉で専門家ではない被害者が弁護士基準の金額への増額を主張しても、説得力がないとして増額に応じてくれないのです。

しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、弁護士基準に近い金額の獲得が期待できます。理由は以下のとおりです。

弁護士による増額が期待できる理由

- 加害者側の任意保険会社は「弁護士の主張を拒否し続ければ裁判を起こされる可能性があり、不都合な事態になる」と考える

- 証拠や判例にもとづく弁護士の主張を、無下にすることはできない

もし裁判になれば、被害者側が勝訴し弁護士基準の金額が認められる可能性があります。

そうなると加害者側の任意保険会社は高額な慰謝料を支払ううえ、裁判費用も負担しなければなりません。

さらに、裁判には時間も労力もかかります。

こうした事情から、弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社は態度を軟化させる傾向にあるのです。

示談交渉の流れやうまく進めるための手順、また交渉が進まないときの対処法については、以下の関連記事を参考にお読みください。

後遺障害13級の逸失利益計算方法

逸失利益とは、後遺障害の影響で労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入への補償です。後遺障害13級の逸失利益は、事故前よりも労働能力が9%下がったことで失った収入減をさします。

逸失利益の計算方法は、以下のようになります。

逸失利益の計算方法

- 有職者または就労可能者の場合

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数 )

計算要素に関して、以下で個別に解説を行います。

事故前の収入

交通事故の前年の収入となります。

給与所得者なら源泉徴収額、自営業者なら申告所得額から金額を算出することになるでしょう。

事故前の収入がない学生や、専業主婦などについては、賃金センサスから金額を算出します。

労働能力喪失率

後遺障害等級ごとに定められた数値を原則用います。後遺障害等級13級の場合は9%です。

ただし、後遺障害の程度によっては、相手の任意保険会社が「そこまで労働能力喪失は認められない」といって、相場より低い逸失利益を提示してくる可能性もあります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、症状固定と診断された時点から、67歳になるまでの年数を基本とします。

被害者が高齢であることから症状固定の時点で67歳に近い場合や、67歳を超えている場合には、平均余命の2分の1の年数となるでしょう。

ライプニッツ係数

逸失利益が認められると、将来得られるはずの収入を早期に得ることとなります。

そのため、得られた逸失利益から通常よりも早い運用による中間利息が生じるため、調整が必要となるのです。

ライプニッツ係数は、このような調整を行うための数値となります。ライプニッツ係数の数値は、労働の力喪失期間に応じて決まっており、具体的な数値は以下の通りです。

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.97 |

| 5年 | 4.58 |

| 10年 | 8.53 |

| 20年 | 14.88 |

| 30年 | 19.60 |

後遺障害13級の逸失利益を計算してみる

後遺障害13級の労働能力喪失率は9%なので、計算式には9%(0.09)を当てはめて計算します。

後遺障害13級の逸失利益の計算例を以下に示します。

逸失利益の計算例

労働能力喪失期間20年、つまり被害者が症状固定時47歳であって事故前の収入が700万円ならば、後遺障害13級認定の逸失利益は約937万円です。

700万円×0.09×14.88=約937万円

なお、労働能力喪失率は、被害者の症状の種類・程度や職業を考慮して増減することがあります。

逸失利益の金額に影響することなので、加害者側から「労働能力喪失率は9%より低い」と言われた場合や、ご自身で「職業柄、労働能力への影響はもっと大きいはずだ」と思う場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

被害者の職業ごとの基礎収入の決め方や、逸失利益の相場がつかめる早見表解説など、逸失利益の計算方法については関連記事でくわしく解説しています。

慰謝料計算機あり|交通事故の示談金内訳

交通事故の示談金とは、事故によって被害者が負った損害賠償金の総額です。よって、慰謝料や逸失利益についても、示談金に含まれます。

後遺障害13級の示談金は数百万円になる可能性が高く、被害者の年齢や事故前の収入によってはもっと高額になることも十分あるでしょう。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、あくまで事故の相手方に請求できる損害賠償金の一部になります。

他にも請求可能な主な費目を確認しておきましょう。

交通事故の示談金内訳(後遺障害認定を受けた場合)

| 概要 | |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費など |

| 入通院慰謝料 | ケガをした精神的苦痛の補償 |

| 休業損害 | 休業による減収の補償 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来的な収入減の補償 |

| 修理関係費用 | 修理費用、評価損など |

交通事故の示談金のなかには実費が認められやすいものがある反面、一定の計算方法によって算定する慰謝料や逸失利益があります。

慰謝料や逸失利益の計算については、以下の自動計算機を使うと相場が簡単にわかるので、ぜひご活用ください。

『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ・示談交渉の注意点を弁護士解説』の記事では、交通事故の示談金の費目や内訳をもっと詳細に説明しています。

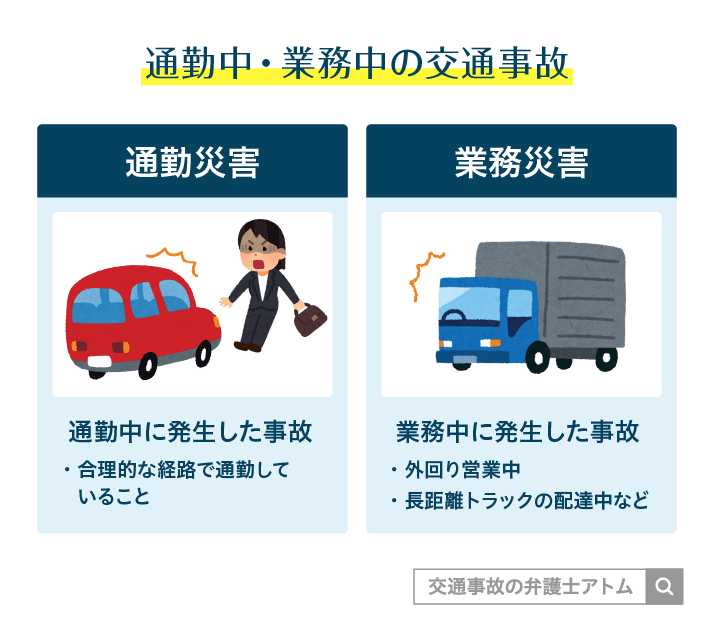

労災保険が利用できる可能性もあり

交通事故が通勤中や業務中に起きた場合には、労災保険から補償を受けられる可能性があります。

後遺障害13級の認定を受け、労災保険が利用できる場合には、以下のような補償を受けることができるでしょう。

労災保険の補償内容例

- 療養給付(治療費について)

- 休業給付(休業損害について)

- 障害給付(逸失利益について)

障害補償給付金:給付基礎日額×101日分

障害特別給付金:算定基礎日額×101日分

障害特別支給金:14万円

すでに治療費や休業損害等について加害者から受け取っている場合には、二重取りになることから受け取った分を差し引いた分について請求可能です。

もっとも、「障害特別給付金」「障害特別支給金」は逸失利益をすでに受けっとていても差し引く必要がないので、労災保険からの補償が受けられる場合には、利用すべきといえるでしょう。

労災保険が使える事故であるかどうかや、労災保険を利用する方法などについては『労災保険と自賠責保険の優先順位は?慰謝料請求は自賠責・任意保険へ』の記事で確認可能です。

後遺障害13級認定までの流れ

交通事故後に後遺障害13級に認定されるまでの流れは、まず症状固定の診断を受けるところから始まります。

医師から症状固定の診断を受ける

症状固定の判断は、医師の見解が尊重されます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう

自賠責指定の後遺障害診断書を医師に渡してください。

後遺障害認定の審査機関に申請書類を提出する

後遺障害診断書をはじめ、検査結果や診療報酬明細書などをあわせて提出します。

各段階についてくわしくみていきましょう。

(1)医師から症状固定の診断を受ける

後遺障害認定の申請をするためには、まずは医師に症状固定と診断される必要があります。

症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」のことです。

症状固定前に後遺障害認定の申請をしても、「治療を続ければ完治または症状が改善する可能性がある」として等級認定されない可能性が高いでしょう。

なお、後遺障害認定を受けるためには、治療開始から症状固定までおおむね6か月以上が必要となります。なぜなら、短い治療で症状固定とした場合、「もう少し治療を続けたら治っていたのでは?」と疑念を持たれてしまうからです。

もっとも、指の欠損のような症状の残存が客観的にわかる症状で、治療を続けても回復の見通しが立たない障害については、治療期間が6か月以上なくても後遺障害認定を受けられる傾向にあります。

交通事故における症状固定の時期には症状ごとにおおよその目安もありますので、関連記事の解説も参考にしてみてください。

(2)医師に後遺障害診断書を書いてもらう

症状固定と診断されたら、後遺障害認定の申請準備を行います。まずは、医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定日や他覚症状・検査結果などについて記載する書類です。書式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。

後遺障害診断書の内容は認定審査でとくに重要視されます。

後遺障害診断書は医師が書きますが、必ずしも審査対策を意識した書き方になるわけではありません。

後遺障害認定に精通しているのは弁護士なので、後遺障害診断書が完成したら、弁護士に内容の確認をとることがおすすめです。

後遺障害診断書の書き方は、『後遺障害診断書とは?もらい方と書き方、自覚症状の伝え方を解説』の記事でも紹介しています。後遺障害診断書の様式もダウンロードできるので、お役立てください。

(3)後遺障害認定の審査機関に申請書類を提出する

後遺障害診断書を書いてもらい、検査結果や申請に必要な各種書類を揃えたら、後遺障害認定の申請にうつりましょう。

後遺障害認定を受けるための申請書類の提出方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定

事前認定は、相手方の任意保険会社を通じて申請書類を提出する方法です。後遺障害診断書さえ被害者が用意すれば、あとの書類は加害者の任意保険会社が用意してくれます。

よって、被害者からすると準備や手続きに手間がかからないことが特徴です。

一方で後遺障害認定を受けるために書類を精査したり、必要に応じて追加で検査資料を添付したりといった審査対策はしづらい点が難点になります。

被害者請求

被害者請求は、相手方の自賠責保険会社に対して、被害者が直接申請書を提出する方法です。

提出書類を被害者ですべて用意することになるため、被害者は準備や手続きに追われてしまいます。

もっとも後遺障害認定を受けられるように、提出書類のブラッシュアップができるという点が最大のメリットといえるでしょう。

後遺障害認定の申請方法は被害者が選択する

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、症状によって異なります。被害者自身では判断できない場合、後遺障害認定を扱っている弁護士に相談すべきでしょう。

2つの申請方法について、これまで説明してきた違いをまとめると下表のとおりです。

事前認定と被害者申請のメリット・デメリット

| 事前認定 | 被害者請求 | |

|---|---|---|

| 準備・手間 | かからない | かかる |

| 提出の工夫 | しづらい | しやすい |

| 準備書類 | 後遺障害診断書のみ | すべて |

なお、「被害者にとって手間がかかる」という被害者請求のデメリットは、弁護士と契約して対応を依頼すれば、弁護士が代わりにおこなえるので、被害者がデメリットとして心配する必要はありません。

後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は異議申し立てを検討

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。

この手続きは、審査機関である損害保険料率算出機構に対して再審査を求めるというものです。

新たな証拠を提出すれば、非該当や低すぎる等級という結果を覆せる可能性があります。

一度認定された等級が再審査によって下がる心配はなく、納得がいくまで何度でも申請が可能です。

また、結果を争う手段には異議申し立ての他にも、紛争処理機構への申請や民事裁判という選択肢が存在します。

異議申立ての方法について詳しく知りたい方は『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と再申請の流れ!失敗や納得できない結果への対策』の記事をご覧ください。

後遺障害等級13級が認定された判例

視力低下が後遺障害13級に認定された判例

視力低下が後遺障害13級に認定された裁判例

名古屋地判19・4・25(平成16年(ワ)781号)

51歳女性が自転車走行中、被告車に衝突され転倒した事例。

裁判所の判断

「…右眼につき、本件事故により外傷性白内障を発症し…視力低下をきたしたものと認定するのが相当…」

名古屋地判19・4・25(平成16年(ワ)781号)

- 視力低下(右目矯正視力0.5)を後遺障害等級13級と認定。

- 頸部痛や顔面のしびれを含めて併合13級と認定。

- 労働能力喪失率:症状固定後5年間は12%、その後11年間は9%。

損害賠償額

1,007万3,362円

本判例では、事故直後の頭部CT検査で異常がなく、被告側専門医が「他覚的所見を欠く」と主張した事案でも、後に実施された視力シミュレーション検査により白内障が他覚的に確認されたことが重要なポイントとなりました。

裁判所は、事故後の症状経過(事故2日後から視力低下を訴えている点)と、主治医の「外傷性白内障」との診断、さらに白内障手術により視力が回復した事実を総合的に評価し、事故との因果関係を認めました。

視力障害の後遺障害等級認定では、症状固定時の矯正視力が重要な判断基準となります。本件では右眼矯正視力0.5という結果が13級1号の認定根拠となりました。

左腎機能喪失が後遺障害13級に認定された判例

左腎機能喪失が後遺障害13級に認定された裁判例

横浜地判平28・5・31(平成27年(ワ)87号)

横断歩道を歩いていた3歳女児が、左折してきた貨物自動車に衝突されて転倒し、背中等を前輪・後輪で轢過された事例。

裁判所の判断

「…左腎機能の全廃により…将来の就労期間において、労働能力喪失率である9%程度の労働能力を喪失しており、これに見合った逸失利益があると事実上推定される…」

横浜地判平28・5・31(平成27年(ワ)87号)

- 左腎機能の全廃が後遺障害13級に該当すると認定。

- 労働能力が喪失しており逸失利益が認められる。

- 今後の生活の不安から慰謝料について増額。

損害賠償額

921万7,409円

この裁判では、片方の腎臓を失った幼児の逸失利益が認められるかが最大の争点となりました。

裁判所は、幼児や年少者の場合、将来の職業や収入を具体的に予測することは困難であるものの、「後遺障害等級に応じた労働能力喪失率は有力な証拠資料となり、事実上の推定力を持つ」と判断しました。

残存する右腎臓には予備力がなく、通常なら問題ないレベルの腎障害でも重篤化する可能性があることから、将来的に重労働や深夜労働を避ける必要があり、職業選択や昇進等に影響が出ると認定したのです。

また、慰謝料についても、事故態様の悲惨性(母親の目の前で轢過)、傷害の重篤性、生死が危ぶまれる状態だったこと、定期検査が必要で腎機能全廃の不安を抱えながら生活することなどを考慮し、傷害慰謝料・後遺症慰謝料ともに基準額を上回る金額が認められました。

なお、基礎収入額については、女子年少者であっても男女を含む全労働者の平均賃金(470万5,700円)を採用すべきとされています。

後遺障害13級認定に関しては弁護士に相談すべき

弁護士に相談する具体的なメリット

後遺障害13級の認定がなされる可能性がある場合に弁護士に相談・依頼を行うと、以下のようなメリットを受けることができます。

弁護士に相談・依頼するメリット

- 適切な後遺障害等級の認定を受けられる

- 適正な相場への示談金増額交渉を任せられる

適切な後遺障害等級の認定を受けられる

弁護士への相談・依頼することで、後遺障害13級認定される可能性が高まるでしょう。

後遺障害等級認定の申請前に弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の内容や、他の証拠が適切であるかどうかについてチェックしてもらえる可能性があります。

また、弁護士に依頼すれば、被害者にかわって後遺障害認定の申請手続きを行ってもらえます。

交通事故解決のノウハウを知る弁護士ならば、後遺障害に認定されやすくなるように工夫・対策できるので、被害者おひとりでやるよりも13級の後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

さらに、後遺症の症状次第では、弁護士が適切な対策を行うことで13級より高位の等級の認定を受けられることもあるでしょう。

適正な相場への示談金増額交渉を任せられる

弁護士に相談・依頼することで、示談交渉において相場に近い金額で示談できる可能性が高まります。

後遺障害13級に認定されたあとは、事故の相手方との示談交渉を行うことが多いでしょう。

相手方の任意保険会社は相場より低い金額を提示してくることが多いため、本来被害者が受け取れる金額はいくらか、弁護士に相談して確認しておくことは大切です。

また、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことで、適切な相場まで示談金の増額を図れるでしょう。

専門家である弁護士から、根拠のある主張を行ってもらうと、相手方の任意保険会社が応じる可能性が高いのです。

弁護士へ依頼することで生じるメリットについてより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所なら無料の法律相談が可能

弁護士への相談・依頼を検討している交通事故被害者の方は、アトム法律事務所の無料相談の利用もご検討ください。

電話・LINEで手軽に弁護士に相談できるのがアトムの無料相談の特徴です。

事務所までお越しいただかなくともご自宅から相談できるので、生活環境を整えるのに忙しかったり、後遺症の影響で外出のハードルが高かったりする方も気軽にご利用ください。

依頼となる場合も原則として着手金は無料であり、相手方から示談金を得た後に報酬をいただいております。

そのため、お手元の金銭が不安な方でも依頼が可能です。

また、弁護士費用特約を利用することができれば、報酬も支払うことなく依頼できる可能性があるので、相談前に特約が利用できるのかどうかご確認ください。

弁護士費用特約とは

弁護士に相談・依頼することで生じる費用について、保険会社が代わりに負担してくれる特約です。

負担してもらえる金額の上限は、相談料が10万円、弁護士に支払う費用・報酬が300万円であることが多いでしょう。

請求できる損害賠償金がよほど高額にならない限り、弁護士に支払う金額は上限内に収まるので、弁護士費用特約を利用すると、基本的に金銭的な負担なく、相談や依頼が可能となるでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

相談予約は24時間年中無休で受け付けています。皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。

一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了