交通事故の示談内容は?適正な内容や話し合いの流れ、ポイントもわかる

更新日:

交通事故の示談で話し合う内容は、当事者双方の損害や過失割合、示談金として具体的に支払う金額などです。

示談で決まった内容は示談書に記載され、署名・捺印すると原則として撤回できなくなります。

したがって、示談で話し合う内容に漏れがないようにすること、納得いく内容で示談を成立させることが非常に重要です。

しかし、具体的な示談金の内訳や金額、過失割合は交通事故ごとに異なります。また、加害者側が初めから正しい示談内容を提示してくれるとも限りません。

本記事では、正しい交通事故の示談内容とはどのようなものかについて解説を行っています。自身の示談内容が正確かどうか知りたい方は、ぜひご覧ください。

交通事故における示談の意味と流れ

示談とは示談内容を決める話合いのこと

交通事故における示談とは、交通事故における賠償内容について裁判ではなく当事者間の話し合いによって決定するという解決方法です。

交通事故の示談で話し合う内容は、当事者双方の損害に関する「示談金の内訳と金額」や「過失割合」、「清算条項や支払期日」などになります。

示談内容が決まると示談書に記載を行い、当事者双方の署名・捺印がなされ、当事者がお互いに1部ずつ保管することとなるでしょう。

それを以って、基本的に損害賠償問題は解決とされます。

示談が成立した場合には、示談内容は原則として撤回できないので、示談内容については慎重に決めることが必要です。

交通事故発生から示談までの流れ

交通事故発生から示談を行うまでの流れは以下の通りです。

交通事故後の初期対応は大切

後々の示談交渉で不利にならないためにも、交通事故発生直後に証拠の保全や、病院での受診などをしっかりと行いましょう。

事故発生後にすべきことについては『交通事故にあった・起こしたときの初期対応と手順|事故後の流れを徹底解説』の記事でより詳しく知ることが可能です。

正しい方法で治療することが必要

交通事故によるケガの治療は、その方法を間違うと本来請求できる治療費や慰謝料が十分に請求できない恐れがあります。

基本的には、事故後は速やかに病院で診察を受け、医師の指示に従って治療を受けることが必要となるでしょう。

交通事故によるケガの治療方法について詳しく知りたい方は『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』の記事をご覧ください。

症状固定となった場合は後遺障害認定の手続きを

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合は、これ以上は症状が改善しないという症状固定の状態となります。

症状固定という診断を受けたのであれば、後遺症の症状が後遺障害に該当するという後遺障害認定を受けるための申請手続きを行いましょう。

後遺障害認定を得ることができると、請求できる慰謝料や損害が増加します。

後遺障害認定の申請方法については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

損害確定後に示談交渉開始

示談交渉は、ケガが完治し治療が終わったら、あるいは症状固定の診断を受け後遺障害認定の審査結果が出たら開始されます。

これより早い段階では、まだ治療費が最終的にどれくらいになるのか、後遺障害が残るのかなどがわからず、正確な示談金を把握できません。

完治または後遺障害認定より早く加害者側から示談の申し入れがあっても、応じないようにしましょう。

ただし、物損に関する示談のみ車の修理費などの見積もりが出次第、先に行われることもあります。

あわせて読んでおきたい記事

交通事故の示談内容

交通事故における示談交渉では、示談金額以外にも様々なものを決める必要があります。

交通事故における示談金の内訳

示談金の内訳や金額は、事故によって生じた被害の内容・程度によって異なります。

主な内訳は以下のとおりです。

- 治療関係費

治療費や入院費、通院交通費など治療に関連して生じた費用。

関連記事:『交通事故の治療費は誰が支払う?過失割合がある場合や立て替えのポイントは?』 - 入通院慰謝料

交通事故によるケガの治療のために入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金。 - 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害を負った場合に生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金。

関連記事:『後遺障害慰謝料の相場はいくら?』 - 死亡慰謝料

交通事故により死亡したことで生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金。 - 休業損害

交通事故によるケガの治療で仕事を休み、生じた減収に対する補償。

関連記事:『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説』 - 逸失利益

後遺障害や死亡により減ってしまう生涯収入への補償。

関連記事:『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』 - 物損関連の賠償金

車の修理費や代車費用など。 - その他の費用

後遺障害によって将来にわたり必要になる介護費、義手や義足といった装具作成代など

交通事故のタイプ別・請求できる費目

| ケガあり (完治) | 後遺障害 あり*1 | 死亡事故 | |

|---|---|---|---|

| 治療関係費 | ◯ | ◯ | ◯*3 |

| 入通院慰謝料 | ◯ | ◯ | ◯*3 |

| 後遺障害慰謝料 | ◯ | ||

| 死亡慰謝料 | ◯ | ||

| 休業損害 | ◯*2 | ◯*2 | ◯*3 |

| 後遺障害逸失利益 | ◯ | ||

| 死亡逸失利益 | ◯ |

*1 「後遺障害等級」の認定を受けた後遺症のこと

*2 治療やリハビリなどのため仕事を休んだ場合

*3 死亡前に入通院や治療、治療・リハビリのための休業が生じた場合

示談金は基本的に加害者側の保険会社が計算し、提示してくれます。

しかし、適切な金額になっていないことが多いため鵜呑みにしないよう注意しましょう。

慰謝料・逸失利益の相場額については、以下の計算機に入力を行うことで自動で算出されます。

死亡事故の場合には被害者の相続人が示談内容を決める

死亡事故においては、被害者の相続人が示談交渉を行い、示談金の内容を決めることとなります。

誰が相続人としていくら請求することができるのかについては、法律に基づくだけでなく、遺産分割で決めることも可能です。

- 示談金の分割方法を知りたい:交通事故の慰謝料を遺産分割できる相続人は?相続分はどれくらい?

- 遺族が示談金を受ける取る際、税金はかかる?:交通事故の慰謝料に税金がかかるケース|いくらまで非課税?税金別に解説

過失割合|算定方法は?

過失割合は、「基本の過失割合」と「修正要素」から決められます。

- 基本の過失割合:「追突事故」「交差点の出合い頭での事故」というような事故類型ごとに決められている基本的な過失割合

- 修正要素:「被害者が飛び出した」「加害者がスピード違反していた」など、基本の過失割合の増減に関わる要素

加害者側から過失割合を提示されたら、まず「基本の過失割合の事故類型は適切か」「修正要素は適切に反映されているか」を確認しましょう。

これらが適切でない場合は、過去の判例や事故状況を明らかにする証拠などをもとに過失割合の訂正を交渉します。

ただし、具体的な事故状況や過去の判例なども参考にしながら柔軟に決められる過失割合に明確な答えはありません。

厳密な過失割合を確認するためには、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

過失割合について知りたい

その他|清算条項や支払期日など

交通事故の示談においては、以下の点についても当事者双方の間で確認されます。

- 示談金の支払い方法、支払期日

- 期日通りに示談金が支払われなかった場合の違約金

- 示談金以外に支払う損害金がないことの確認(清算条項)

- 示談成立後、示談時には知り得なかった損害が発覚した場合には改めて損害賠償請求できる旨

示談書には清算条項が記載されるため、示談が一度成立すると、追加の損害賠償請求は基本的にできません。

示談書(免責証書)の署名・捺印前には後悔のない内容になっているかよく確認しましょう。

示談書のテンプレートや、細かい記載内容については『交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説』の記事でより詳しく知ることができます。

示談内容を決める際の注意点

示談内容を決める際は、以下の点に注意しましょう。

- ケガを負っているのなら人身事故で示談交渉を行う

- 加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない

- 示談書に署名する前に、内容に間違いはないかよく確認する

それぞれについて詳しく解説します。

ケガを負っているのなら人身事故で示談交渉を行う

交通事故によりケガを負っているのであれば、警察へ人身事故の届け出を行い、人身事故であることを前提とした示談交渉を行って下さい。

物損事故では実況見分が行われず、実況見分調書が作成されません。

結果として、事故状況が不明確となり、過失割合が争いとなった場合に適切な主張を行えない恐れがあります。

この他にも、加害者側にそもそもケガがないと判断され、治療費や慰謝料の請求でもめてしまう恐れもあるでしょう。

交通事故によりケガを負っている場合には、軽度のものであっても人身事故として警察へ届け出を行って下さい。

また、交通事故発生からしばらくしてケガが判明したのであれば、速やかに医師の診断を受け、警察に診断書を提出し、人身事故への切り替えを依頼しましょう。

人身事故への切り替え方法に関しては『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』の記事で確認可能です。

加害者側が提示する示談内容を鵜呑みにしない

示談交渉では、加害者側の任意保険会社が示談金額も過失割合も算定して提示してくれます。しかし、その内容が正しいとは限りません。

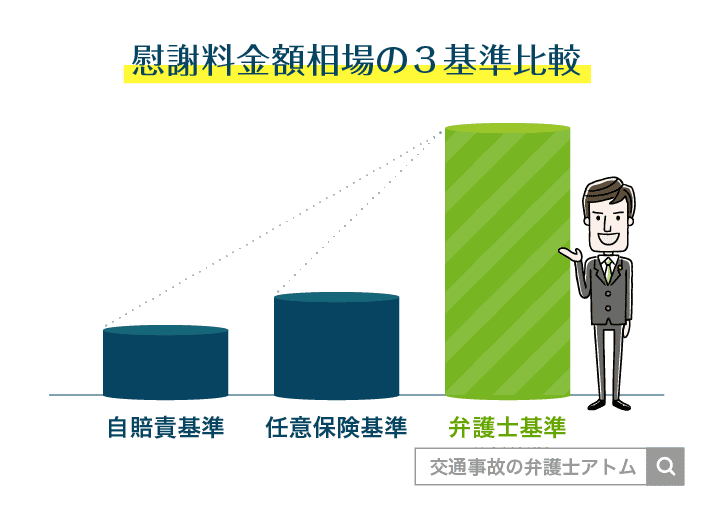

特に慰謝料は、以下のように複数の計算基準があります。

| 自賠責基準 | 交通事故被害者に補償される最低限の金額基準 |

| 任意保険基準 | 示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額基準 保険会社毎に異なり非公開だが、自賠責基準と同水準~少し高い程度であることが多い |

| 弁護士基準 (裁判基準) | 過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準 |

加害者側の提案する金額は、相場より低額となる「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいた金額になっていることが予想されます。

適切な相場の金額は「弁護士基準」に沿ったものなので、弁護士基準に近い金額になるよう増額交渉が必要です。

過失割合も、加害者側に都合よく算定されていることがあります。

示談金相場や過失割合について厳密な相場を知るには、弁護士に問い合わせることがおすすめです。

アトム法律事務所では無料相談をおこなっているので、示談前、あるいは加害者側から示談案の提示を受けたらお気軽にご相談ください。

骨折の増額事例

弁護士相談の段階で後遺障害等級が既に認定済だったものの、慰謝料などの金額に増額の余地があったケース。

弁護活動の成果

提示額の354万円から、最終的な受取金額が750万円まで増額された。

年齢、職業

40~50代、自営業

傷病名

肩骨折、左膝骨折

後遺障害等級

12級13号

- 弁護士基準と他基準の金額を比較:交通事故の慰謝料は弁護士基準(裁判基準)で請求!相場と増額成功のカギ

示談書に間違いはないかよく確認してから署名する

交渉が終わり示談が成立したら、加害者側の保険会社から示談書が届きます。

示談書に署名・捺印すると示談が正式に成立し、原則として示談内容の撤回や追加の賠償請求はできなくなります。内容に間違いはないかチェックしてから、署名・捺印してください。

「本当にこの内容で示談して良いのか」と不安になった場合は、弁護士に相談することもおすすめします。

交通事故の示談内容についてよくある疑問にお答え

ここからは、交通事故の示談に関してよくある疑問にお答えしていきます。

Q.示談金はいつ支払われる?

示談金は、示談書を加害者側の保険会社に返送してから2週間程度で支払われます。

基本的には一括での支払いとなりますが、加害者が任意保険未加入の場合は支払期日を遅めに設定することになったり、分割払いになったりすることもあるでしょう。

Q.示談にはどれくらいの時間がかかる?

示談交渉にかかる期間は、損害の内容にもよりますが半年~1年程度です。

示談交渉は一般的に、保険会社の業務時間中に電話やメールで行われます。半年~1年ほど、被害者が仕事や家事・育児をしているさなかに保険会社から連絡がくるのです。

もし保険会社とのやり取りがわずらわしい、電話やメールでは思ったように自身の主張ができないと感じるのであれば、弁護士を立てることも検討してみてください。

弁護士を立てれば示談交渉を任せられるうえ、被害者側の主張も通りやすくなります。

時効期間の経過に注意

示談交渉に時間をかけてしまった結果、損害賠償請求権が時効により消滅しないよう注意しましょう。

損害賠償請求権の時効期間は以下の通りです。

| 損害内容 | 時効期間 |

|---|---|

| 人身に関する損害 (後遺障害による損害以外) | 事故発生日の翌日から5年 |

| 人身に関する損害 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日から5年 |

| 人身に関する損害 (死亡による損害) | 死亡した日の翌日から5年 |

| 物的な損害 | 事故発生日の翌日から3年 |

| 保険会社に対する保険金の請求 | 起算日から3年 |

時効の期限については『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』の記事でより詳しく知ることが可能です。

Q.加害者側が無保険の場合の示談内容は?

加害者側が任意保険に加入していない、いわゆる無保険である場合には、示談を成立させても示談内容に従った支払がなされない可能性が高いでしょう。

そのため、以下のような対策を取るべきです。

- 加害者の加入している自賠責保険に被害者請求を行い、支払いを受ける

- 加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を活用する

- 示談の際に連帯保証人を立ててもらう

加害者側が無保険である場合のリスクや対処法について詳しく知りたい方は『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事をご覧ください。

交通事故の示談内容は弁護士に確認|依頼も検討

適切な示談内容かどうかは弁護士に確認|無料相談も可能

弁護士に相談することで、示談内容が適切なものかどうかを確認することができます。

正しい示談内容を確認しておくことは非常に重要です。

正しい示談内容がわかっていなければ、加害者側の提示内容を受け入れて良いのか判断できません。

また、示談内容について交渉するにしても、正しい示談内容を知っていなければ、適切な主張は困難でしょう。

正しい示談内容を理解したうえで、以下のような主張が必要となります。

- 示談金を何円増額させるべきなのか

- 過失割合をどの程度変えるべきなのか

正しい示談内容については、専門家である弁護士に確認してもらうと良いでしょう。

関連記事

交通事故の示談テクニック8つ!自分でできる交渉術と慰謝料増額の近道

示談内容の交渉を弁護士に依頼すべき理由

示談交渉には自力で臨むこともできますが、自身の加入している任意保険の示談代行サービスを利用する、または、弁護士に依頼することで代わりに示談交渉を行ってもらえます。

以下のような違いから、なるべく弁護士依頼する方が良いでしょう。

- 任意保険担当者を代理人とする(示談代行サービス)

- 費用はかからない

- 被害者側の過失が0だと利用できない

- 主張できるのは、あくまでも任意保険会社内部の基準に沿った示談金額であり、増額の余地が残ることが多い

- 弁護士を代理人とする

- 弁護士費用がかかる

※弁護士費用特約を使えば、費用は保険会社に負担してもらえる - 過去の判例に沿った法的正当性の高い示談金額を主張できる

- 弁護士費用がかかる

基本的に加害者側は、交渉のプロである任意保険の担当者を代理人として立ててきます。被害者側も弁護士に依頼すべきです。

少しでも弁護士へのご依頼を考えているなら、ひとまず法律相談を受けてみることをおすすめします。

弁護士の必要性や弁護士費用などについて確認できます。

関連記事

示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット

弁護士費用は抑えることが可能

弁護士に依頼する際に発生する弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで負担を抑えることが可能です。

弁護士費用特約は、自身が加入している任意保険に付帯してることがあり、利用することで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

負担額には上限がありますが、基本的に弁護士費用は上限の金額内に収まることが多いので、金銭的な負担なく弁護士に依頼することが可能となるでしょう。

弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

無料で弁護士に話を聞ける電話・LINE相談はこちら

示談交渉で弁護士を立てるにせよ立てないにせよ、適正な示談内容を確認しておくことは重要です。

示談内容については依頼前の法律相談でも確認可能なので、ぜひアトム法律事務所の電話・LINE無料相談をご利用ください。

もちろん無料相談のみのご利用も可能であり、無理にご依頼を進めることはありません。

無料相談の予約受付は24時間対応となっているので、いつでもご連絡ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。

現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了